12/10/2007

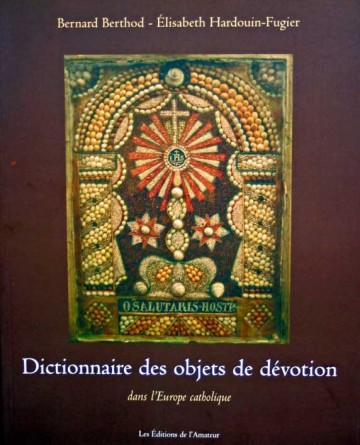

Le Dictionnaire des objets de dévotion

Paru en 2006 aux Editions de l'Amateur, cet ouvrage, écrit par Bernard Berthod et Elizabeth Hardouin-Fugier, renseignera parfaitement les amateurs d'objets populaires liés aux pratiques de dévotion. Crucifixions en bouteille,

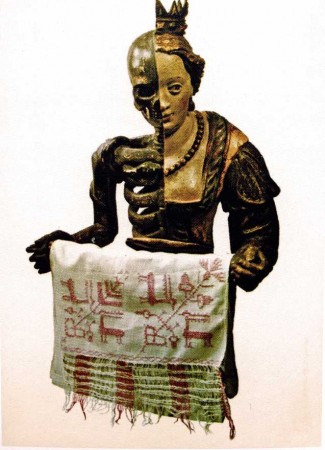

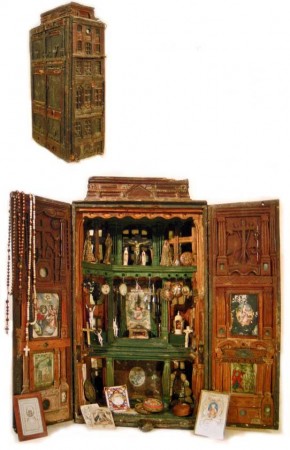

ex-voto sculptés ou peints, reliquaires en papiers roulés ou réalisés avec d'autres techniques (parfois portatifs en forme de livres), crèches architecturées dans le goût polonais, poupées de couvent, statuettes naïves, suaires brodés et peints de Besançon, de Compiègne ou d'ailleurs,

ex-voto sculptés ou peints, reliquaires en papiers roulés ou réalisés avec d'autres techniques (parfois portatifs en forme de livres), crèches architecturées dans le goût polonais, poupées de couvent, statuettes naïves, suaires brodés et peints de Besançon, de Compiègne ou d'ailleurs, boîtes à système avec vanités, boîtes avec saynètes religieuses en verre filé, canivets (papiers découpés au canif), billets spirituels aquarellés, bénitiers en faïence (du genre de ceux que collectionnait André Breton), bannières de procession, tableaux en coquillages (comme celui qui figure sur la couverture du livre), etc... C'est une énumération bien complète de cet invraisemblable capharnaüm d'accessoires de la religion populaire ou non, souvent broché sur d'anciennes pratiques païennes archaïques, qui est collectionné aujourd'hui en raison, entre autres motifs, de l'inventivité artistique qui s'y déploie (c'est en tout cas ce qui me fascine personnellement dans ces objets). Une collection française liée à ce thème se détache parmi d'autres, la collection de l'Association Trésors de Ferveur, basée à Châlons-sur-Saône (22, rue gloriette, 71100 Châlons-sur-Saône, site: www.chez.com/tresorsdeferveur), qui a fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque Forney à Paris en 2005 (avec un catalogue à la clé).

En feuilletant le dictionnaire, on trouve des objets ou des références étonnants comme la mention du reliquaire conservant une larme du Christ à Chemillé dans le Maine-et-Loire (mais bien sûr il en existe d'autres, à Marseille, à Orléans, etc.) qui n'est en réalité qu'un petit morceau de quartz taillé ce qui n'empêche nullement de l'adorer... Les auteurs nous parlent aussi des pratiques lithophagiques, où les fidèles mangent de la pierre littéralement, ou de la poussière de pierre de sanctuaires parce qu'ils lui prêtent bien entendu des vertus bénéfiques. On l'accommode mêlée à du vin, ou diluée dans la bouillie que l'on administre aux enfants. "La poussière des martyrs est la plus prisée"... Les clous aussi sont très prisés des amateurs, parce qu'ils ont servi à clouer Jésus, mais aussi parce qu'ils rentraient dans la fabrication de la croix.... On trouve des clous ou des fragments de clous sacrés dans d'innombrables reliquaires.

Il paraît qu'à la Toussaint en Bretagne et en Normandie, nous disent toujours les auteurs, on embroche des pommes sur les pointes aiguës d'une branche d'arbre. C'est l'arbre des âmes, que l'on vend aux enchères en vue d'obtenir des grâces et des faveurs (des saints, ou des morts?) et qui reste une année dans une chapelle. On les place sur les tombes le 2 novembre. Le livre évoque aussi les jeux de parcours, les puzzles, les jeux de cartes à finalité édifiante ou didactique, servant à la propagande religieuse, comme ils peuvent servir ailleurs à la propagande politique, ou à la pédagogie laïque. Un long article se concentre sur les oeufs, leur symbolique, l'utilisation de leur forme pour les ciboires et les reliquaires. Bref, on fait incontestablement son miel en lisant cet ouvrage (d'autant que le miel -et la cire (autre long article)- vient des abeilles, et que les abeilles, je l'ai encore appris avec ce livre, sont venues des larmes du Christ, à se demander ce qui est venu de ses autres sécrétions...).

vient des abeilles, et que les abeilles, je l'ai encore appris avec ce livre, sont venues des larmes du Christ, à se demander ce qui est venu de ses autres sécrétions...).

L'ouvrage, comme tant d'autres sur les sujets voisins de l'art naïf ou de l'art brut, se trouve à la librairie de la Halle Saint-Pierre, au pied de Montmartre à Paris (la plus grande librairie spécialisée en France sur le thème des arts populaires et spontanés, rappelons-le).

09:25 Publié dans Art populaire religieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Objets de dévotion, Bernard Berthod, Elizabeth Hardouin-Fugier, art populaire, Trésors de ferveur, Ed.de l'Amateur |  Imprimer

Imprimer

11/09/2007

Rabiots d'obscénités romanes...

22:45 Publié dans Art populaire religieux | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Art roman obscène, E.Boussuge, Cantal, Sciapodes, Auto fellation, Claus Josten, Claudio Lange |  Imprimer

Imprimer

02/08/2007

Galipettes de corbeaux à Mauriac: MASSIF EXCENTRAL (3)

Ne venez pas me dire, on connaît déjà ça, on en a déjà vu... (car il y a des lecteurs blasés, ils se sont manifestés pas plus loin que sur ce blog).

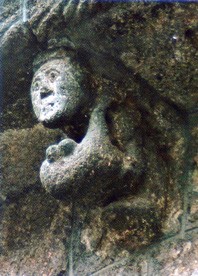

Or donc, voici des corbeaux qualifiés sur les cartes postales vendues du côté du Cantal, non pas de "chers corbeaux délicieux", comme disait Rimbaud, mais de "diableries". Ce qui devait être le terme autochtone pour parler à mots couverts, en pouffant ou tout au contraire d'un ton scandalisé, de ces postures affriolantes, voire "pornographiques" (une pornographie* moyen-âgeuse et ingénue) qui s'affichent depuis quelques siècles sur les corbeaux de l'église de Mauriac. Quid des "corbeaux"? Ce sont, dit le dico d'architecture, des "supports en surplomb accusant une faible saillie par rapport au nu d'un mur"... Saillie, nu du mur, on ne saurait mieux dire entre les lignes... Je parlerai personnellement davantage d'acrobaties aussi vieilles que l'homo sapiens (Pierre Molinier et ses contorsions n'avaient rein inventé). Quoi...? Ah, oui, on me souffle... Ce sont des modillons, pas des corbeaux... Bon, d'accord, M.Boussuge, mais je préfère les corbeaux... C'est plus petit que les modillons, ça saillit moins, mais c'est plus rigolo, corbeaux, pour les acrobaties.

Rincez-vous donc l'oeil par ces beaux soirs d'été, pas seulement le gosier.

17:10 Publié dans Art populaire religieux | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Mauriac, Erotisme roman, Sculpture populaire, Pierre Molinier, corbeaux romans |  Imprimer

Imprimer

01/08/2007

Le plafond merveilleux de Cheylade: MASSIF EXCENTRAL (2)

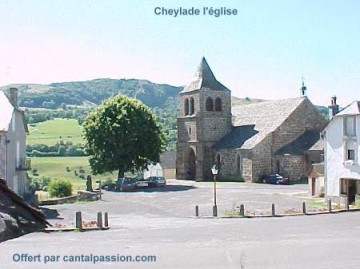

Pour atteindre Cheylade, où l'on vient de loin pour voir un plafond d'église, on passe, venant de Murat (le voyage se déroule dans le Cantal), au large d'une zone bien désertique, ondulant sans un arbre, sans un buisson, tendre pâturage idéal sous le ciel, ce jour, bleu, paysage qui a pour nom Plateau du Limon (c'est une des coulées de lave de l'ancien volcan dont la bouche principale, nous assure-t-on (Voir le Guide de l'Auvergne Mystérieuse d'Annette Lauras-Pourrat) , se trouvait au Puy Griou (ce volcan a coulé en étoile, en soleil... On s'en convainc quand on vient du ciel).

On laisse le plateau magnifique et lunaire (une Lune qui serait verte) à gauche, on ne s'y arrête pas, on n'est pas venu pour lui, et pourtant c'est une révélation qu'on emportera avec soi et qui reviendra nous hanter au fond de notre ville striée de pluie et de nuit.

C'est l'intervalle délicieux qu'il faut pour faire le vide avant la découverte du plafond merveilleux de l'église Saint-Léger de Cheylade

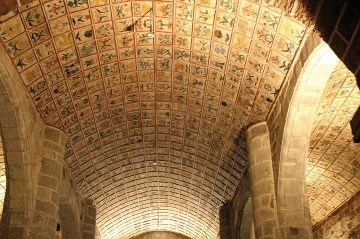

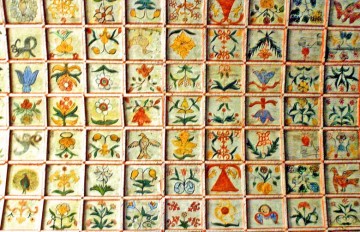

Eglise qui a été classée monument historique en 1963,"la décoration de la voûte [ayant été] l'élément essentiel qui a motivé le classement", dixit l'Association Valrhue qui a écrit la plaquette "Eglise Saint-Léger de Cheylade" pour les éditions Créer (dont j'ai extrait ici plusieurs photos, notamment les premières en tête de note). On notera au passage que les classements d'églises sont plus rapides que ceux des environnements spontanés...

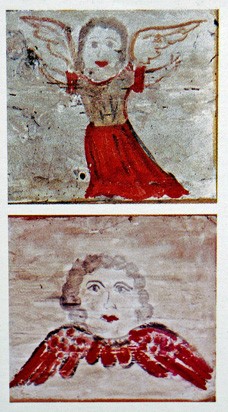

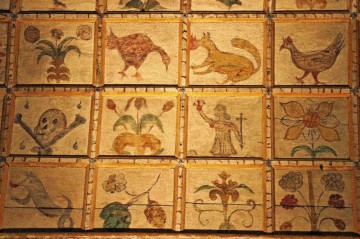

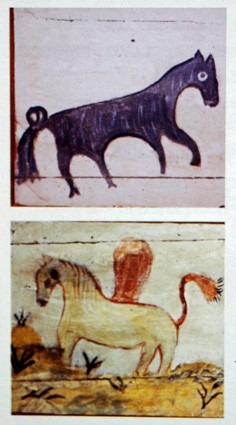

Des fleurs partout, comme s'il en pleuvait, poussées au ciel. Des fleurs, des animaux, des couteaux (sans doute des poignards subtils)... Des symboles bien sûr mais aussi des images profanes.

On trouve des têtes de mort aussi avec des tibias entrecroisés comme sur des drapeaux de pirates, des animaux fantastiques (le basilic , un oiseau à deux têtes, une Gorgone...), des serpents, mais des anges aussi bien entendu, des coeurs, enflammés ou sur la main... Un tabernacle, des écussons... Comme un déluge d'images (elle sont au nombre de 1360, peintes sur autant de caissons), voulant instruire les fidèles de la magnificence de la création divine, de sa variété infinie, du langage symbolique permettant d'accéder à la reconnaissance de ce Dieu si puissant...

, un oiseau à deux têtes, une Gorgone...), des serpents, mais des anges aussi bien entendu, des coeurs, enflammés ou sur la main... Un tabernacle, des écussons... Comme un déluge d'images (elle sont au nombre de 1360, peintes sur autant de caissons), voulant instruire les fidèles de la magnificence de la création divine, de sa variété infinie, du langage symbolique permettant d'accéder à la reconnaissance de ce Dieu si puissant...

"A l'instar de la sculpture médiévale où la flore naturelle côtoie une végétation stylisée, créée par l'imagination à partir de certains modèles, le peintre de l'église de Cheylade utilise ce même élan d'inspiration dans ses représentations florales." (Pascale Bulit-Werner et Gérard Bulit, Association Valrhue).

On doit au respect des architectures religieuses la préservation de tels vestiges (de même qu'on doit à l'oubli dans lequel tombent souvent les lieux souterrains la préservation d'autres témoignages d'art naïf, je pense par exemple au "graffito" naïf relevé dans les carrières de Saint-Savinien en Charente-Maritime, que Michel Valière a signalé sur son blog Belvert ces jours-ci... Mais il y a d'autres exemples, j'y reviendrai). Les auteurs du livre sur l'église St-Léger mentionnent que "tous les auteurs du XIXe siècle" se sont accordés sur la date de 1743 pour la date de création de ces 1360 petites peintures, parce qu'une inscription "finis opus 1743" aurait été vue sur un caisson au fond de l'église côté nord, caisson qui aurait été ensuite caché par la construction d'une tour qui l'aurait recouvert...

On ne sait pas grand chose de l'auteur de ces peintures, c'est un peu du reste toujours la même chanson avec ces rares vestiges de peinture populaire ancienne (qui nous montre que le Douanier Rousseau n'est bien sûr pas le premier peintre naïf, seulement le premier peintre d'une catégorie nouvelle de l'Art Naïf).

La mémoire populaire garde l'hypothèse que ce serait un artiste italien, "aujourd'hui non encore identifié", de passage dans la région, qui aurait réalisé la peinture des voûtes. Ce genre d'improbables indices sur la personnalité de créateurs restés dans l'ombre fait penser au Déserteur qu'a évoqué Giono dans une fameuse nouvelle, ou à l'auteur inconnu des boiseries naïves en provenance d'une maison patricienne de Jettingen peintes vers 1840 et conservées au Musée Historique de Mulhouse (là, on parlait d'un peintre "peut-être tzigane, ou russe (ou russe tzigane?)", nomade louant ses talents de peintre amateur à qui en avait besoin ; Giono lui dans son récit brode à l'envi sur les corporations méridionales de peintres ambulants d'ex-voto, et c'est vrai que cela fait rêver ces chemineaux peinturlureurs, la boîte de couleurs sur le dos, le quignon de pain et la tome de fromage, le litron peut-être en sus dans la besace...)

16:05 Publié dans Art populaire religieux | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : art naïf, art naïf religieux, st-léger de cheylade, jettingen, valrhue |  Imprimer

Imprimer