01/06/2025

"L'art du peuple", un mini film chez Konbini TV sur trois inspirés, en présence du sciapode...

14:44 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art du peuple, mathieu habasque, konbini, cinéma et inspirés du bord des routes, environnements populaires spontanés, andré degorças dit "loulou", maurice bouston, andré pailloux, bruno montpied, le gazouillis des éléphants |  Imprimer

Imprimer

20/05/2025

Une après-midi pour découvrir Germaine Coupet, dite "Existence", et le livre sur elle de Martine Willot

Le 31 mai, à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre, à 15h, se tiendra une présentation visant à faire découvrir une écrivaine et une peintre naïve et populaire originaire du Limousin, Germaine Coupet, surnommée Existence (1892-1952) par ses amis Henri-Pierre Roché et Franz Hessel.

Portrait photographique d'Existence par Man Ray.

Bergère, aventureuse, n'ayant guère froid aux yeux, modèle à Montparnasse (photographiée par Man Ray), elle avait gardé au cœur la nostalgie de son enfance âpre et trépidante, fauchée aussi, passé dans son cher Limousin, non loin de Saint-Léonard de Noblat dans les années du début XXe siècle, en un temps où la civilisation rurale était d'un autre âge, comme d'un autre pays, distinct de celui des villes. Cela rejaillit dans deux nouvelles, écrites avec force et authenticité, publiées dans les années 1930, "Village" et "Didi".

Existence, portrait de sa mère, Catherine, raconteuse et forte personnalité...

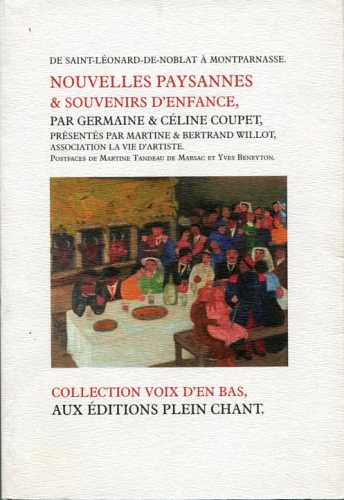

Les éditions Plein Chant, en 2006, avaient déjà confié aux deux chercheurs passionnés des peintres naïfs montmartrois, Bertrand et Martine Willot, éditeurs de diverses biographies de ces peintres à l'enseigne de La Vie d'Artiste, le soin de présenter ces nouvelles de Germaine Coupet, assorties des souvenirs de sa sœur Céline.

Dans la collection Voix d'en bas, chère à Edmond Thomas des éditions Plein Chant...

A peu d'années de cela, en allant visiter le musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh, au sud de Limoges, j'avais été surpris de tomber, à côté de tableaux de naïfs fort valables, comme ceux de Cécile Sabourdy, autre peintre limousine, mais aussi de Maurice Loirand, de Bauchant, ou encore de Robert Masduraud, sur des œuvres d'Existence, à l'univers à la fois délicat et rugueux. Ce musée de Vicq sur Breuilh possède en effet, venus d'une collection particulière (et donc pas présents dans la collection permanente si j'ai bien compris), des tableaux de notre ex-bergère. Cette dernière mania ainsi deux moyens d'expression, l'écriture et la peinture, tous deux au service de l'évocation de la vie d'autrefois telle qu'elle l'avait connue dans sa jeunesse. Les deux moyens se complètent harmonieusement en effet, mais le phénomène n'est pas si fréquent chez les créatifs prolétaires.

Existence, portrait de groupe dans la verdure.

Existence, jeux d'enfants (roulade sur une colline).

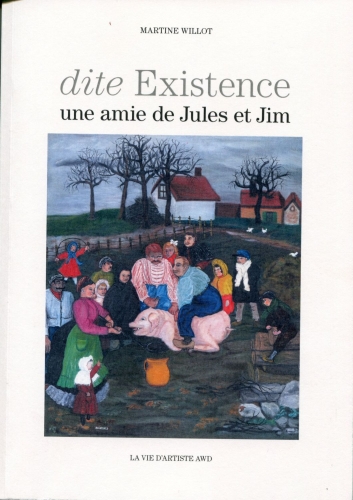

Paru cette année, Dite Existence, une amie de Jules et Jim, par Martine Willot, aux éditions La Vie d'Artiste, revient sur la biographie de Germaine Coupet, apportant de passionnants nouveaux développements sur ses liens, en particulier, avec l'écrivain Henri-Pierre Roché, l'auteur du roman Jules et Jim, porté au cinéma on le sait par François Truffaut, et avec son camarade Jules, l'écrivain allemand Franz Hessel, l'auteur des chroniques intitulées Flâneries parisiennes, entre autres. C'est à eux qu'elle dut son surnom, qu'elle adopta pour signer ses peintures.

Le livre de Martine Willot, Dite Existence, une amie de Jules et Jim, éditions La Vie d'Artiste AWD.

C'est donc à la suite de cet ouvrage que Martine Willot, secondée par une conteuse, Frida Morrone (de la compagnie Astolfo sulla luna), qui lira des passages des nouvelles d'Existence, et avec mon soutien (pour passer des reproductions des peintures et dessins d'Existence, en la mettant en regard avec d'autres peintres naïfs, pour souligner points communs et différences), vient à la Halle Saint-Pierre le 31 mai pour le défendre.

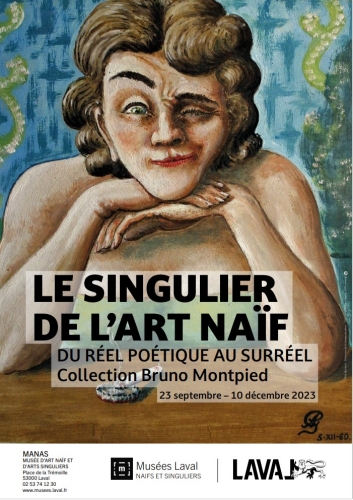

Mon intervention, en marge de celle de Martine Willot, vise à lancer un signe à nouveau à tous ceux qui n’ont pas abandonné l’idée de continuer de s’intéresser au corpus vaste et hétéroclite de l’art naïf, genre d’art autodidacte qui a été supplanté (injustement) par la vogue de l’art brut depuis quelques décennies. L’art naïf insolite et de qualité (à distinguer de l’art naïf mièvre et gentillet) a toujours quelque chose à nous dire.

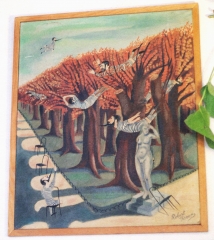

Existence, La promenade du petit-maître (l'image pourrait facilement illustrer le passage où Existence évoque dans Village cette promenade d'enfant étouffé par son environnement bourgeois corseté).

11:43 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Ecrivains et arts de l'immédiat, Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : existence, martine willot, éditons la vie d'artiste, germaine coupet, éditions plein chant, littérature prolétarienne, art naïf, limousin, civilisation rurale, henri-pierre roché, franz hessel, jules et jim, halle saint-pierre |  Imprimer

Imprimer

18/05/2025

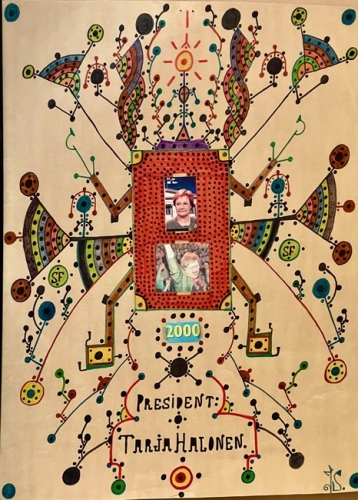

Un inspiré à la Dominique, l'art brut est décidément mondial

Site à la Dominique, comme un couple couvert de sucre glace ; photo Pascal Hecker, 2025.

Je dois avouer que j'étais dans un état second lorsque l'ami Pascal Hecker m'a appelé pour commenter une volée de photos (prises par lui, je crois, mais ne n'en suis plus tout à fait sûr) représentant des éléments de décor insolites, situés très près de la bordure de route, quelque part sur l'île de la Dominique, endroit paradisiaque où il semble être allé pérégriner ces derniers temps. Cela se situe aux Caraïbes, entre la Guadeloupe et la Martinique, cette Dominique, qui fut une colonie britannique et qui est désormais indépendante, restant cependant membre du Commonwealth. Pascal s'est trouvé surpris de découvrir un ensemble de petits édifices munis pour certains de croix, comme si on était dans un cimetière, et pour d'autres flanqués de sorte de clochetons protubérants.

Photo P.H., 2025.

"Next door" est-il inscrit sur une porte, comme pour indiquer une autre entrée... de W-C? Ou d'une chambre d'une sorte de motel bizarre? Ou de l'entrée d'un lieu sacré, une fontaine consacrée par exemple? ; ph. Pascal Hecker, 2025.

Une sorte de tour de Babel sommaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une tour de Pise redressée (par l'auteur n'ayant pas perçu ce détail, ou bien ayant sciemment voulu la redresser?) se tient très près de la route, ayant en outre une petite sœur à un autre endroit (voir ci-dessus).

Tour de Babel? ; ph. P.H., 2025.

Autres curiosités au sein de ce complexe d'inspiré dominicain, on trouve des statues. Outre le couple couvert de sucre glace que j'ai incrusté au début de cette note, on relève aussi une statue de boxeur (il me semble bien), peut-être une réminiscence de l'ancienne activité du propriétaire? Elle jouxte une statue orange de femme ailée dont le photographe n'a pas daigné nous fournir l'apparence côté face...

Le boxeur à la carrure maousse ; ph. P.H., 2025

Le dos de la femme ailée - levant les bras? - qui me fait penser à une statue qui lui ressemblait, sorte de harpie, dans le jardin de statues naïves de Martial Besse dans le Lot-et-Garonne (voir le Gazouillis des éléphants et Eloge des Jardins anarchiques) ; ph. P.H., 2025.

Cela ne s'arrête pas là, on peut aussi voir sous une sorte d'avancée de toit un autre couple de statues, façonnée d'une manière tout aussi brute que les autres, et pas couvertes de peinture cette fois.

Comme un couple de gardiens... ; ph. P.H., 2025.

Et, à d'autres endroits, on aperçoit également des éléments d'architecture qui font un peu songer à des ornements mauresques, comme un souvenir d'influence hispanique?

Une arche à laquelle je trouve une vague ressemblance avec de l'ornementation de palais arabo-andalou... ; ph. P. Hecker, 2025.

23:17 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : île de la dominique, pascal hecker, environnements populaires spontanés, inspirés du bord des routes, tour de babel, cimetière atypique?, femme ailée, art brut dominicain, statue de boxeur |  Imprimer

Imprimer

11/04/2025

Sur un dessin d'Hélène Lagnieu

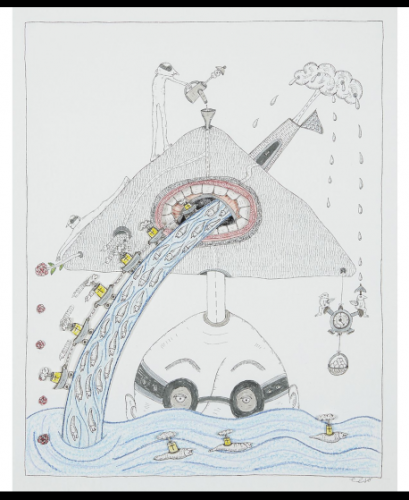

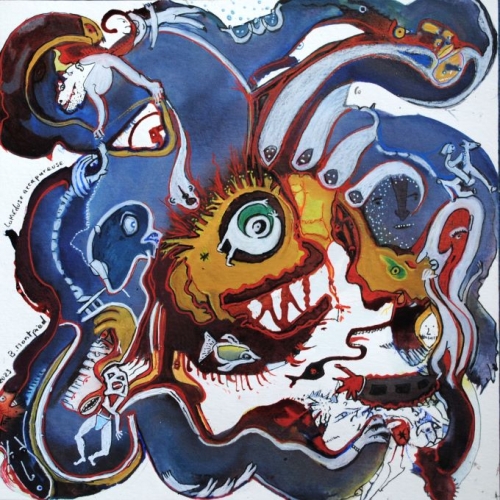

Hélène Lagnieu, Le grand passeur, technique mixte (graphique) sur papier, 45 x 100 cm, 2022. Exposée jusqu'au 20 mai 2025 à l'Atelier Véron, 31 rue Véron à Montmartre (Paris). www.atelier-veron.com

Le grand passeur

(sur un dessin d’Hélène Lagnieu)

J’étais un grand mammifère marin dérivant sous un courant mou, l’œil mouillé (bien sûr, mais humide aussi d’un vague désespoir), les lèvres entrouvertes pour absorber ce qui passe, menu fretin, algues, plancton, débris, au sein d’une mer idéale (sans poison)… et, plus merveilleux, rachetant de ces débris, avalée tel Pinocchio rejoignant son père dans le ventre d’une baleine, une femme nue aux longs cheveux gris, sur le corps de laquelle, en transparence, étaient visibles les trompes de Fallope, si semblables à des cornes de bélier, comme un guidon auquel s’agripper... (Trompes de Fallope ‒ trompes d’abondance ? ‒ et cornes sont des leitmotivs de l’artiste)

J’étais un paysage flottant, à crinière ou nageoire moirées, petit bois à la lisière d’un horizon hérissé d’une tête de femme contre laquelle reposait le museau bienveillant d’un cerf (cerf, cerf, ouvre moi, car le chasseur me tuera ?) au regard énamouré. Composite paysage, agrégeant éponges, grumeaux dorés, épine dorsale d’un poisson dévoré, au bout de laquelle fondait une goutte rose, comme la naissance d’un nouvel organe, et un quadrupède à tête ourlée de collerette et dos sommé d’une double autre tête, femme (ou homme) et hybride, caprin ou cheval, tout à la fois, dont les racines étaient les poils de la bête…

Tout était ramification, arborescence, capillarité en moi qui suis essentiellement un agrégat de figures et matières aussi inattendues que celles des tableaux de Jérôme Bosch, à l’exemple de ce museau de reptile surgissant d’une corolle de chair éclosant, à moins qu’il ne s’agisse d’un minuscule tronc d’arbre mort. La leçon de Dali n’a pas été oubliée non plus, regardez dans les lames de mon aileron caudal cette ébauche de désagrégation sur le point de générer une image incessamment à naître, peut-être des fourmis, animaux chéris du grand Salvador. Dans chaque lambeau de ce rassemblement de chairs roses et pâles, dans ces coraux tremblotants, rappelant des déchiquetures de viande rosâtre réchappées d’un étal de boucherie ou de poissonnerie, peut à tout moment se dévoiler une figure imprévue, par exemple ce poisson à bec drolatique escorté d’un être spectral – son commensal –, presque squelette. Le tout flottant dans des fragments anatomiques, avec glandes, poumons aux filaments labyrinthiques, posés dans des mousses et lichens.

Mais ce tout va, flotte doucettement, porté par le courant blanc, dans la mer invisible du rêve.

Bruno Montpied, avril 2025.

17:05 Publié dans Art singulier, Art visionnaire, Lecture d'images, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène lagnieu, le grand passeur, art visionnaire, art singulier, mammifère marin, onirisme, atelier véron |  Imprimer

Imprimer

04/03/2025

Audi, Oh dis...

Il paraît, à ce que m'a dit Régis Gayraud, mon correspondant spécialiste des bagnoles en tous genres et toutes époques, que chez Audi, marque allemande je crois, ils ne comprennent pas trop pourquoi une certaine gamme de tutures de chez eux ne se vend que modérément en France. C'est pourtant pas très difficile à comprendre lorsqu'on découvre le sous-titre desdits bolides, semblant vouloir rivaliser avec les meilleures de nos productions intestinales...

!

!

08:17 Publié dans Art immédiat, Inscriptions mémorables ou drôlatiques | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marque audi, voitures, inscriptions drolatiques, scatologie, télescopages scabreux |  Imprimer

Imprimer

25/02/2025

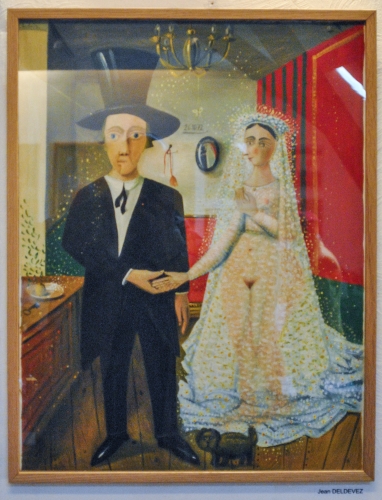

Un tableau ancien d'Alain Dettinger exhumé d'une loge de concierge...

|

|

|

|

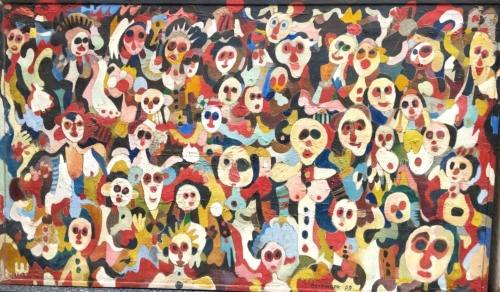

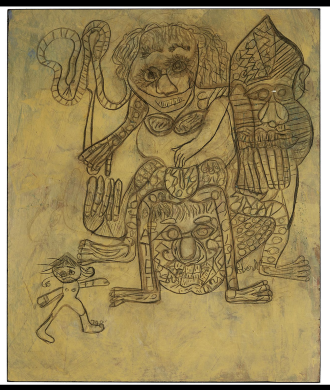

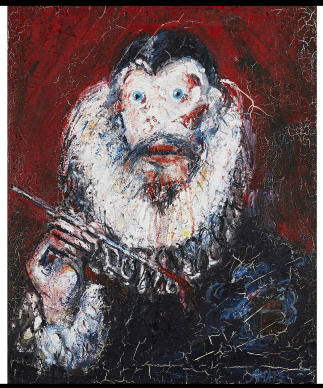

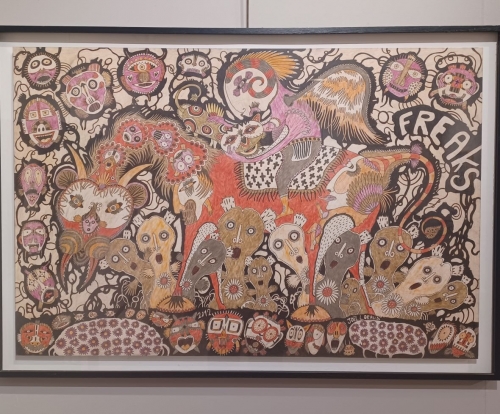

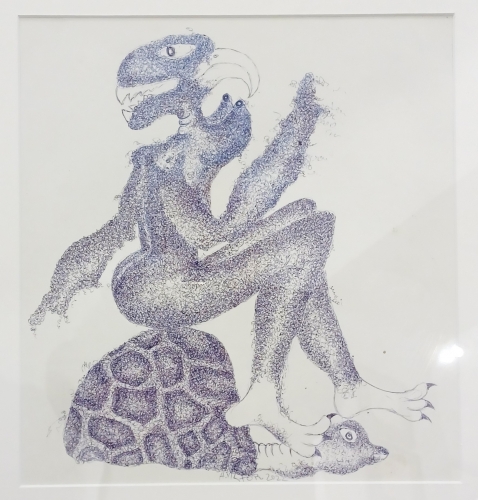

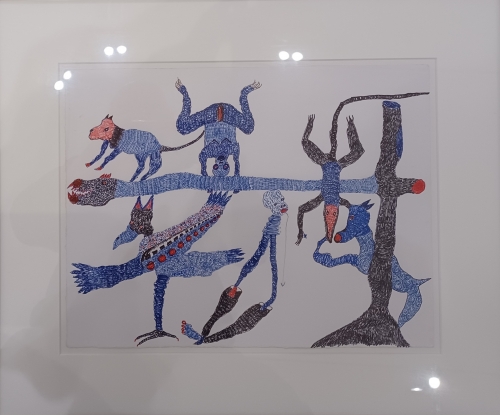

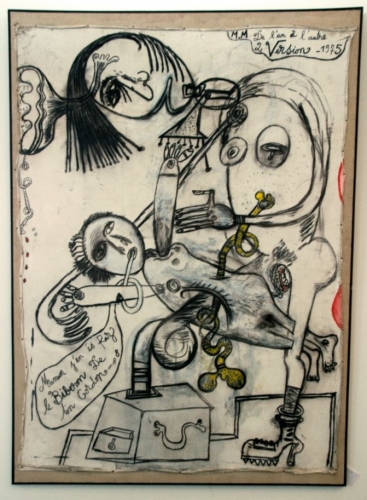

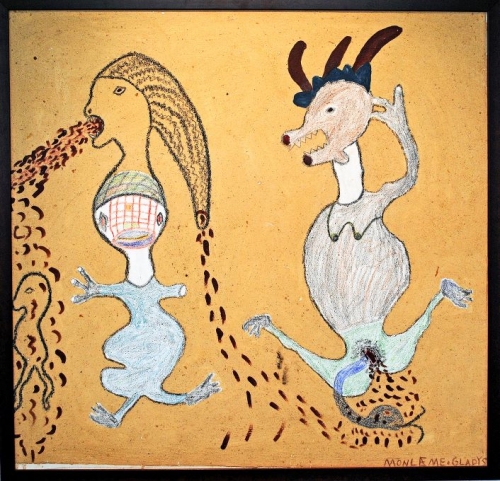

Le mot de Bruno Montpied

Il sortait des Beaux-Arts en 1969, le jeune Alain, et il n’avait qu’une envie, celle de désapprendre à dessiner, abandonner la posture réaliste, et notamment se détourner des peintres lyonnais. Dubuffet, Chaissac et d’autres artistes primitivistes du même calibre faisaient souffler un vent où l’on réduisait les têtes à des graffiti. Il prenait exemple sur eux.

C’est dans une loge de concierge que fut retrouvé récemment un grand format de cette époque. Qu’y voit-on ? Une foule de carnaval où se pressent comme des faces de clown, éberluées. Cela respire un tendre expressionnisme, empreint d’un zeste d’esprit caricatural. Alain Dettinger n’en avait sans doute pas conscience alors, mais, avant sa période des Robots, il avait déjà pris place parmi les préfigurateurs de l’art que l’on appelle aujourd’hui « singulier », les inspirés de l’art brut et du primitivisme, cette cohorte d’artistes en rupture de ban qui refusent les académismes cherchant à pauvrement mimer la réalité, car seulement envisagée dans sa version rétinienne.

18:40 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : alain dettinger, art singulier, primitivisme, art brut, galerie autour de l'image, exhumation, faces de clown, éberluées, anti-académisme, peintres lyonnais |  Imprimer

Imprimer

31/01/2025

Olga la bifurqueuse (attention, article de pur copinage)

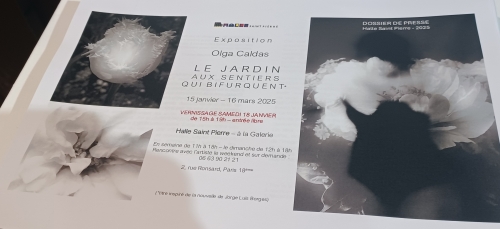

Olga, on la connaît à la Halle Saint-Pierre où elle s'est longtemps occupée de la com'. Maintenant, il paraît, les pages se tournant (nos amis les premiers libraires, Laurence puis Pascal, se sont carapatés en tête, laissant la place à des nouveaux, tout aussi sympathiques, Stéphane et Elizabeth), qu'Olga a préféré laisser la place, pouvant ainsi s'adonner à sa passion centrale, la photographie. Elle s'en vient, jusqu'au 16 mars, présenter dans la partie "Galerie" de la Halle (rez-de-chaussée) quelques-uns de ses travaux actuels (voir photo ci-dessus de Bruno Montpied).

Olga, on la connaît à la Halle Saint-Pierre où elle s'est longtemps occupée de la com'. Maintenant, il paraît, les pages se tournant (nos amis les premiers libraires, Laurence puis Pascal, se sont carapatés en tête, laissant la place à des nouveaux, tout aussi sympathiques, Stéphane et Elizabeth), qu'Olga a préféré laisser la place, pouvant ainsi s'adonner à sa passion centrale, la photographie. Elle s'en vient, jusqu'au 16 mars, présenter dans la partie "Galerie" de la Halle (rez-de-chaussée) quelques-uns de ses travaux actuels (voir photo ci-dessus de Bruno Montpied).

Olga Caldas, expo "Le Jardin aux sentiers qui bifurquent", dossier de presse à la Halle Saint-Pierre.

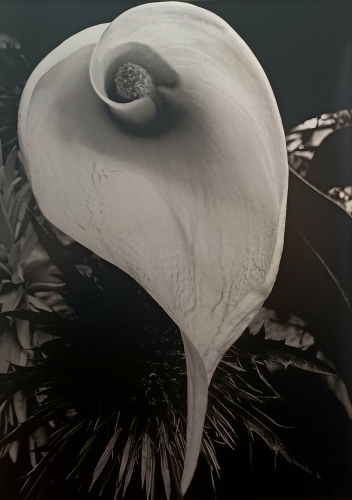

Et ce que je préfère chez elle, quand elle ne se lance pas dans des expos-concepts pour jouer à la grande photographe – du genre ficelage en faux shibari des uns et des autres (je me suis laissé dire que l'on a retrouvé jusqu'à l'ami Régis Gayraud, par exemple, qui s'était laissé ligoter, mais vraiment pas très serré...) – , c'est sa grande sensibilité vis-à-vis de la chose botanique. Dans l'expo de la Halle, on peut ainsi voir, agrandies comme par hasard (elle sait ce qu'elle fait de mieux, la bougresse!), deux corolles aux mystères veloutés comme la chair noire et blanche de crémeux cygnes. Rien que ces deux clichés méritent le détour par la Halle.

Olga Caldas, volute florale, 2024.

D'autant que bientôt devrait débuter une nouvelle expo dans la salle du bas consacrée à l'intriguant art brut iranien. Que de raisons de débarquer à la Halle Saint-Pierre, donc...

Olga Caldas (2024), quelle est cette lumière cachée au fond de ce calice, de quel délice est-il la promesse?

18:51 Publié dans Photographie, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : photographie contemporaine, halle saint-pierre, botanique parallèle, calice et délice, corolles, blancheur, lumière cachée, shibari imaginaire, expos-concepts, olga caldas |  Imprimer

Imprimer

08/01/2025

La cabane sauvage de Nicolae (un petit Richard Greaves en plein Paris)

Décidément depuis quelque temps, peut-être du fait de la grande tolérance, de la municipalité et des pouvoirs publics, il paraît normal de voir se multiplier des initiatives architecturées sauvages en plein espace public. J'ai déjà parlé sur ce blog ou sur Instagram d'autres créations dues à des SDF et autres marginaux (je pense notamment à Papillon qui était Gare de l'Est, évoqué sur mon profil Instagram ("Zoufi54") à la date du 4 mai 2022  (voir ci-contre), ou bien encore à Michel Godin des Mers, qui réclamait par le truchement d'une voile hissée entre deux vélos un logement gratuit pour tous). Dès que je peux, je photographie leurs invraisemblables constructions réalisées à même la rue, en l'occurrence ici par-dessus, semble-t-il, un équipement du mobilier urbain qui a servi de fondation en quelque sorte. Boulevard Raspail, entre l'immeuble de verre de Jean Nouvel conçu pour la Fondation Cartier (qui va bientôt déménager), et de l'autre côté du boulevard, deux écoles d'architectures (l'école Camondo et l'Ecole Spéciale d'Architecture), extraordinaire et ironique pied de nez à l'architecture et à la culture savantes en somme, se dresse actuellement la première cabane de bidonville à étage que je connaisse à Paris... Cela représente un saut qualitatif certain dans l'architecture précaire et sauvage en milieu urbain.

(voir ci-contre), ou bien encore à Michel Godin des Mers, qui réclamait par le truchement d'une voile hissée entre deux vélos un logement gratuit pour tous). Dès que je peux, je photographie leurs invraisemblables constructions réalisées à même la rue, en l'occurrence ici par-dessus, semble-t-il, un équipement du mobilier urbain qui a servi de fondation en quelque sorte. Boulevard Raspail, entre l'immeuble de verre de Jean Nouvel conçu pour la Fondation Cartier (qui va bientôt déménager), et de l'autre côté du boulevard, deux écoles d'architectures (l'école Camondo et l'Ecole Spéciale d'Architecture), extraordinaire et ironique pied de nez à l'architecture et à la culture savantes en somme, se dresse actuellement la première cabane de bidonville à étage que je connaisse à Paris... Cela représente un saut qualitatif certain dans l'architecture précaire et sauvage en milieu urbain.

La cabane de Nicolae, photos Bruno Montpied, 26 décembre 2024 ; comme il est demandé sur un panonceau rédigé à la demande du constructeur, j'ai laissé un peu de sous dans une corbeille pour remercier d'avoir pris ces photos, sans être bien assuré que cette menue monnaie, exposée au vu et au su de tous les passants, ne soit pas dérobée, car je n'ai vu personne le jour de mon passage...

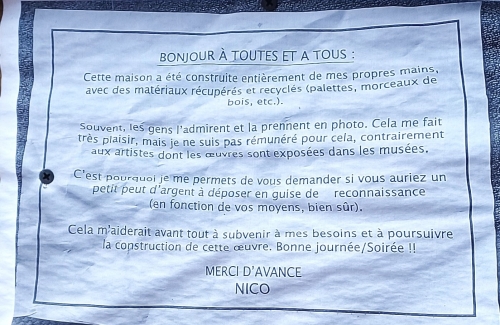

L'auteur paraît se prénommer Nicolae, diminutif Nico. Prénom qui sonne roumain ou moldave. Il y a des inscriptions à plusieurs endroits de la cabane, assez hétéroclites et désordonnées, un peu comme l'architecture de l'ensemble, fait de bric et de broc, à l'aide de clous et de planchettes, d'accessoires récupérés, tout en paraissant solide. On pense inévitablement aux cabanes, certes infiniment plus développées, de guingois, qu'avaient édifiées au Canada l'artiste Richard Greaves, avant de les abandonner à un sort "aléatoire" (voir ci-contre une photo de Mario Del Curto montrant la "Maison des Trois petits cochons").

La cabane de Nicolae de profil, avec des inscriptions au ras du sol, où le prénom d'Elvis, Presley sans doute, revient une première fois (il est répété ailleurs aussi) ; des boîtiers de DVD sont collés ici et là sur le mur, avec d'autres formes comme placées au petit bonheur ; on voit que la base, peinte en mauve, est une construction déjà présente sur le trottoir, dont l'auteur s'est servi comme base par détournement de fonction ; comme on le voit aussi, il y a un escalier desservant un étage qui éloigne probablement l'occupant de la rue et de ses possibles importuns ; ph. B.M., 2024.

L'aspect hasardeux des montants de l'escalier, qui me font penser plus particulièrement à Richard Greaves ; ph. B.M., 2024.

La cabane proprement dite est précédée d'une installation qui ressemble à une sorte de préambule à trois dimensions, à mi chemin d'un parasol de plage et d'un arbre de Noël. Une inscription, dans un français maladroit, annonce deux fois sous deux orthographes différentes et toutes deux approximatives, "LAGE DE NOIE", et "LARRE.B NOOE", qui, à mon avis, désignent peut-être un "Arbre de Noël" (nous étions le lendemain de Noël). Arbre de Noël qui peut avoir été figuré par le panneau peint en vert qui supporte la deuxième inscription.

ph. B.M., 2024.

Au milieu de cette installation au sein de laquelle trône une grosse peluche rouge, l'auteur a posé un panonceau, signé Nico, s'adressant aux visiteurs, probablement rédigé avec l'aide d'une bonne âme et réclamant un peu d'aide. Un peu plus loin, avant la cabane, on découvre également une table surmontée d'une caisse sur laquelle repose un plateau hérissé de flûtes peintes en blanc : instrument de musique? Œuvre d'art? Difficile de se prononcer...

Ph. B.M., 2024

Merci à Juliette et Jean-Louis Cerisier qui ont attiré mon attention sur ce lieu.

14:32 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés, Fantastique social, Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : nicolae, cabane de nicolae, habitats précaires de sdf, habitats sauvages urbains, fondation cartier, école spéciale d'architecture, école camondo, richard greaves, de guingois, détournements architecturaux, noël |  Imprimer

Imprimer

06/01/2025

Qui a occulté les jolis taureaux naïfs de l'ancienne boucherie de la rue Mouffetard?

AVANT...

La devanture de l'ancienne boucherie du 6 rue Mouffetard, Paris Ve ardt ; photos Bruno Montpied, 2001.

APRÈS (aujourd'hui)...

La même devanture vingt-trois ans plus tard... ; ph. B.M., 2024.

Je n'étais pas repassé depuis belle lurette rue Mouffetard, à la hauteur de la place de la Contrescarpe, mais je devine que la modification (un gommage?) intervenue sur la façade du n°6 de la rue n'a pu intervenir que depuis peu... Le rouge de la façade étant encore présent, comme monté au front de l'immeuble sous l'affront subi.

Qui a osé ce crime de lèse-majesté ayant consisté à nous effacer un signe de poésie primesautière de plus, pourtant en place depuis des décennies au cœur même du vieux Paris? Quel obscur vandale a-t-il occulté ces magnifiques taureaux et moutons, vestiges d'un ancien commerce de boucherie ? Le cercle des amateurs du vieux Paris populaire a-t-il eu une éclipse dans sa vigilance? On aimerait le savoir et surtout se consoler en pensant que les bovidés et ovins ont été mis en lieu sûr dans un quelconque musée Carnavalet...

Paris s'en va, Paris s'efface, mais jusqu'à où et quand ? Et ne pense-t-on pas à nos braves touristes étrangers qui aiment davantage Paris que les Parisiens eux-mêmes et qui ne verront plus ce détail, pourtant un de ceux qui font de la capitale une curiosité pittoresque, un de ces témoins d'une autre vie quotidienne où la poésie pouvait être vécue aussi bien par le populo que par les bourgeois?

00:13 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Paris populaire ou insolite, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie populaire quotidienne, ancienne boucherie, enseignes naïves, rue mouffetard, occultation des décors poétiques |  Imprimer

Imprimer

30/12/2024

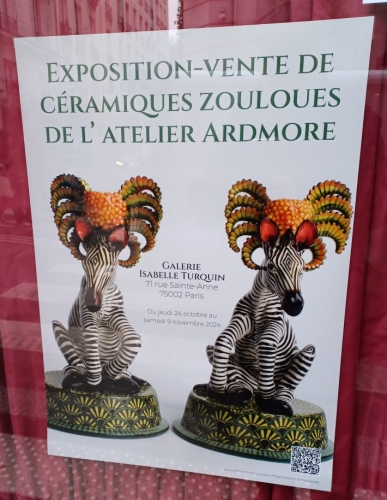

Des Zoulous et de la céramique, une rencontre inattendue

Les découvertes prennent place au hasard des balades dans les rues. Cette fois, cela s'est passé un jour de haute solitude comme j'en ai le secret. Je baguenaudais autour de la rue de Richelieu, et venais de rejoindre la rue Sainte-Anne, aux restaurants japonais et coréens que j'ai toujours envie d'essayer les uns après les autres, tant ils sont promesses de délices gustatifs. Et, je tombai plutôt ce jour-là sur des céramiques qui s'exhibaient derrière la vitrine d'une boutique d'orfèvrerie et d'argenterie, s'intitulant "Galerie" (...Isabelle Turquin), et qui avait été autrefois, apparemment, une pharmacie, puisque l'enseigne en lettres dorées existait toujours. Une affiche subsistait sur la porte d'entrée, annonçant une exposition qui s'était achevée début novembre, de "céramiques zouloues", en provenance d'un Atelier Ardmore sur lequel on ne pouvait recueillir la moindre précision supplémentaire (pour en savoir un peu plus, il faut aller sur le site web de ladite galerie).

Photo Bruno Montpied, 2024.

Les deux zèbres aux étranges couvre-chefs, ressemblant à des crabes, me frappèrent tout de suite. Et mes yeux éberlués dérivèrent alors, comme sujets à une aimantation, vers de non moins étranges pièces de vaisselle, brocs et vases, plats et pots, théières et soupières, saladier... aux rutilantes couleurs, et surtout "criblées", surmontées, d'animaux fort réalistement sculptés et peints, gambadant à leurs pourtours, en cabrioles parfois, recroquevillés en anses, tels les animaux de Barnard Palissy à la Renaissance qui, dans ses très rares plats de terre vernissée retrouvés, dont se sont inspirés nombre de suiveurs du XVIIe au XIXe siècle (tels qu'on en voit par exemple au Musée Dupuy-Mestreau, à Saintes, ville où vécut Palissy ; voir ci-contre un plat photographié par moi audit Musée), n'hésitait pas à en faire surgir plantes et animaux en relief.

On appela ces créations de céramique des "rustiques figulines".

Un broc en céramique zouloue derrière la vitrine de la galerie Isabelle Turquin, dont l'anse est formée d'un singe ; ph. B.M.., 2024.

Une soupière chevauchée par des éléphants que l'on imagine facilement en train de gazouiller... ; ph.B.M., 2024.

Il y a quelque chose des prémices de l'Art Nouveau dans ce baroquisme-là. Les céramiques zouloues, venues d'un atelier d'Afrique du Sud, participent à mon sens de cette "rusticité"-là. Il y a quelque chose aussi du surréalisme et de son rapport aux objets devenus "à fonctionnement symbolique" durant les années 1930, dans cette utilisation d'effigies d'animaux africains, acrobatiquement assemblés et fusionnant comme autant d'éléments esthétiques libérés de leurs représentations habituelles, manipulés avec une grande souplesse, loin de tout réalisme en dépit de leur apparence de détail. On peut détailler le catalogue de cette exposition passée de la galerie de la rue Sainte-Anne (qui doit pouvoir montrer encore sur rendez-vous diverses pièces de cette céramique fort originale) en cliquant sur le lien des céramiques zouloues que j'ai placé plus haut dans cette note. Il mène directement au catalogue en pdf. Allez, je suis pas chien, je vous le remets ici aussi.

Soupière aux panthères et théière avec gazelles; ph. B.M., 2024

Saladier cerné de singes ; ph. B.M., 2024.

22:43 Publié dans Art immédiat, Art insolite, Art visionnaire, L'oeil du Sciapode, Paris populaire ou insolite, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : céramiques zouloues, atelier ardmore, céramique en afrique du sud, galerie isabelle turquin, rue sainte-anne, bernard palissy, art nouveau, rustiques figulines, surréalisme, objets détournés |  Imprimer

Imprimer

31/10/2024

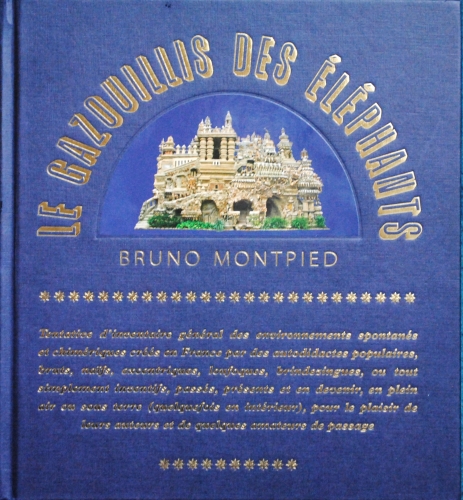

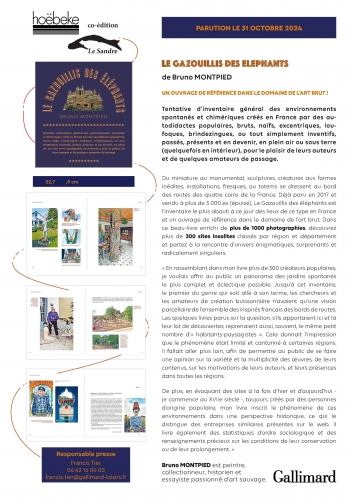

"Le Gazouillis des éléphants", avec ses 305 inspirés des bords de route, reparaît ce jour!

On a envie de prendre un grand portevoix pour clamer: Oyez! Oyez! Le Gazouillis des éléphants, vous l'aviez demandé, eh bien, le voici enfin qui reparaît, sous une livrée d'une autre couleur, histoire de marquer le passage du temps. C'est une réédition, il fallait l'indiquer par cette nouvelle couverture de teinte aubergine, et aussi en accomplissant une mise à jour de quelques informations, ce qui justifie qu'il soit marqué justement "édition revue et mise à jour". Il n'y a pas – je m'empresse de le préciser, car la question va m'être posée – de sites supplémentaires par rapport à la 1ère édition qui datait de 2017. Cela sera peut-être pour plus tard, "Le Gazouillis des éléphants, le supplément". Non, ici, on a des dates, des états actualisés de certains sites (dans la mesure où j'en fus informé, notamment par divers correspondants), un nom rétabli (Antoine Rabany, le sculpteur de certains Barbus Müller), des coquilles (rares) corrigées, la bibliographie légèrement augmentée, des choses comme ça...

Le communiqué de presse...

Le livre est relié plus solidement, la couverture n'est plus feutrée, mais plus lisse (et peut-être un chouïa plus rigide), je dirais, mais les caractères dorés des titres et sous-titres ressortent avec plus de contraste sur ce fond violet (teinte aubergine, pour être précis). L'éditeur est Hoëbeke, qui appartient au groupe Gallimard, et les éditions du Sandre co-éditent. La maquette, la mise en pages n'ont pas changé. Je pense, je le souhaite, que cette nouvelle mouture sera encore plus diffusée que la première édition. De ce fait, tous ceux qui le recherchaient ne devraient pas avoir de mal, désormais, à en trouver un exemplaire...

Roger Mercier (1926-2018), Poséidon et les sirènes, "Le Château de Bresse et Castille", à Damerey (Bourgogne) ; ce site serait visitable après demande en mairie... information de 2020 (exemple de mise à jour informative dans cette nouvelle édition, dans un domaine qui évolue perpétuellement) ; photo Bruno Montpied, 2013.

17:52 Publié dans Amateurs, Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art insolite, Art naïf, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Environnements singuliers | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : le gazouillis des éléphants, environnements populaires spontanés, habitants-paysagistes, bâtisseurs du rêve, inspirés des bords de route, bruno montpied, art naïf, art brut, éditions hoëbeke, éditions du sandre, gallimard, diffusion des livres, roger mercier |  Imprimer

Imprimer

26/10/2024

Le phare perdu de Montparnasse

Il était pour de faux, paraît-il, mais il nous éclairait poétiquement... Ce phare de la rue Castagnary, le long des voies de chemin de fer de la Gare de Montparnasse, démoli en 2017 était une sorte d'enseigne pour le commerce de poissonnerie situé en dessous. Il y avait un marin pêcheur en mannequin à ses pieds et il portait une inscription à calembour assez fin je trouve, à ce qu'a rapporté un certain Philippe Chain de l'association Paris Breton: "Les Bretons sont tous frères car ils n'ont Quimper". Las! Il a fallu rayer de la carte ce petit monument insolite, décalé dans le décor urbain environnant (tout en ayant un sens lié à son emplacement géographique), pour construire à la place des logements.

Les traces des Bretons à Paris s'effaçent, paraît-il, de plus en plus autour de cette gare de l'ouest.

Rue Castagnary, XIVe arrondissement, Paris.

Il semble que ce phare décoratif était une réplique d'un phare du Croisic.

13:29 Publié dans Architecture insolite, Art immédiat, Paris populaire ou insolite, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poissonnerie, montparnasse, poésie effacée, occultation du charme, poésie envolée, paris insolite, paris populaire, phare, enseignes, bretagne à paris, vandalisme ordinaire |  Imprimer

Imprimer

13/10/2024

Après le Pont Travesti, le Galion évanoui...

Je continue à vous parler des lieux poétiques que l'on fait disparaître sans coup férir...

Il y a pas mal d'années (40 ans?), je me souviens d'avoir découvert un peu par hasard un restaurant au décor poétique, sa thématique étant incontestablement maritime. Il s'appelait, me semble-t-il, le Galion, et tout dans sa décoration était en rapport avec ce type de navire. Il y avait des gros filins et cordages en guise de rampes, des sortes de hublots donnant sur la mer (en photo), des ancres peut-être, des voiles, des tentures. Le patron n'était pas pour autant un pirate et il n'y avait pas de malle au trésor cachée dans un coin, même si mon imagination a tendance à en rajouter pour combler les trous dans mon souvenir incertain du lieu.

J'aime toujours ce genre d'endroits, comme le bistrot A l'Éléphant qui se trouvait Boulevard Beaumarchais, non loin de la Bastille, dont le décor était aussi assez obsessionnel, systématiquement en rapport avec le pachyderme (appliques en forme d'éléphant, photos d'éléphants, éléphants sculptés en frise au-dessus du bar – l'ai-je rêvé ? –, éléphants minuscules sur les serviettes?, etc.). Je ne sais ce qui avait motivé les propriétaires, un mixte de la légende (ou de la véridique anecdote?) de l'éléphant s'étant échappé d'un cirque (le Cirque d'Hiver tout proche?) et de l'éléphant ayant autrefois existé, en plâtre, éphémère, sur la place également toute proche de la Bastille, ce même éléphant à l'abri duquel Gavroche se cache dans les Misérables de Victor Hugo... Il a été effacé en tout cas, lui aussi.

Ces lieux à thème décoratif poétique ont tendance décidément à disparaître, emportés par un asséchement imaginatif caractérisé propre aux nouveaux commerçants dont les mentalités volent au ras des pâquerettes. Le Galion, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Rien du tout. Un restaurant turc a pris sa place et je gage qu'on y rêve beaucoup moins... C'était rue du Faubourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement...

Le Galion était à l'emplacement de l'actuel Grill Istanbul, sur la gauche de la photo (sous la flèche), tout près de la Gare de l'Est. Photo Bruno Montpied, octobre 2024.

18:27 Publié dans Art immédiat, Paris populaire ou insolite, Questionnements, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : le galion, restaurants parisiens aux décors poétiques, obsessionnalité, éléphants, thème maritime, a l'éléphant, boulevard beaumarchais, bastille, cirque, évasion d'animaux, décors poétiques, imagination en berne |  Imprimer

Imprimer

25/09/2024

Jacques Brunius sur France-Culture bientôt

Voici que dans les archives sonores de France-Culture, on annonce à une heure très matinale la rediffusion d'une émission de 1983 sur Jacques Brunius. Jugez-en plutôt ci-dessous. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur ce sympathique surréaliste anglophile, touche à tout génial comme disait André Breton, collectionneur d'art insolite, grand curieux de toutes sortes de créations inopinées, cinéaste inventif (Violons d'Ingres, c'est lui), acteur, collagiste, critique de cinéma. J'en ai souvent parlé sur ce blog.

Jacques Brunius dans le rôle de Fouché dans La Belle Espionne de Raoul Walsh.

*

Nuit du vendredi 11 octobre au samedi 12 octobre 2024

04:27 - 06:37 Les samedis de France Culture - A la recherche de Brunius (1ère diffusion : 07/05/1983)

Par Paule Chavasse et Jean-Pierre Pagliano - Avec André Bay, Yannick Bellon, Louis Bloncourt, Anne Cottance, Marguerite Fawdry, Roland Penrose, Paul Grimault, Claude Heymann, Ado Kyrou, Pierre Prévert, Michel Laclos, Lucien Logette, Marc Maurette, Jean Mitry et Claude Roy - Avec en archives, les voix de Jacques Prévert et de Jacques Brunius dans la dernière émission des "Français parlent aux Français" (BBC) - Textes de Jacques Prévert, Lewis Carroll et Jacques Brunius - Interprétation Michel Bouquet, Pierre Delbon, René Farabet, Dominique Jayr, Michaël Lonsdale, Jean Topart et Maurice Travail - Réalisation Christine Berlamont.

Comptine lue par le sciapode à partir d'un recueil de comptains, comptines, formulettes et autres nursery ryhmes recueillis par Jacques Brunius (inédit?)

Photo d'Eli Lotar en off du tournage (1936) de Partie de Campagne de Jean Renoir, avec les acteurs principaux, dont le deuxième à partir de la gauche, Brunius, et la troisième, Sylvia Bataille. Le film ne sortit qu'en 1946.

10:43 Publié dans Art de l'enfance, Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Littérature jeunesse, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jacques brunius, jean-pierre pagliano, france-culture, violons d'ingres, la bele espionne, raoul walsh, andré breton, surréalisme, cinéma, comptines |  Imprimer

Imprimer

17/09/2024

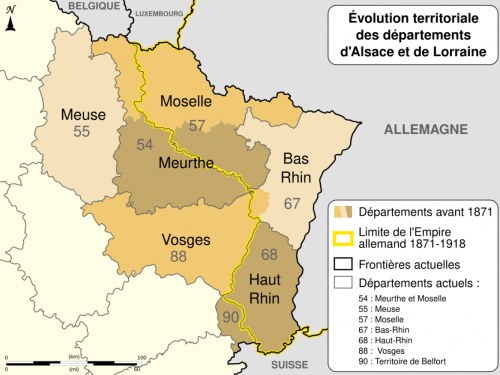

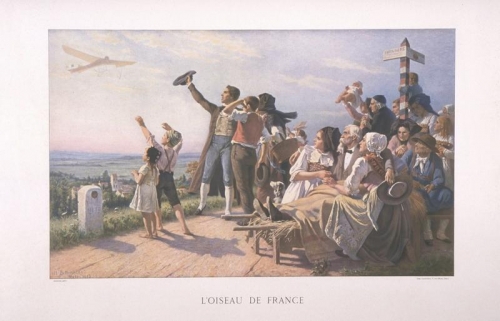

Une trouvaille dans un bar alsacien par Darnish

Henri Rogy, L'Oiseau de France, 1912 ; photo Darnish, 2024.

Grâces soient rendues à l'œil aiguisé de l'ami Darnish qui m'a transmis la photo ci-dessus, d'après un tableau déniché dans les toilettes (!) d'un bar de Strasbourg. Où se cache l'art naïf? Dans des recoins dédaignés, dirait-on.

Que dire de cette peinture, à part le fait qu'elle paraît représenter des Alsaciens saluant le passage d'un aéroplane venu de la France non occupée par les Prussiens, regardé avec les yeux de Chimène par des habitants nostalgiques de la France, la scène se déroulant au pied du poteau de frontière – datant de 1871! – entre ce dernier pays et le Reich allemand, ce dernier ayant annexé l'Alsace et une partie de la Lorraine, suite à la guerre perdue par Napoléon III.

1912... Encore deux ans, et la guerre se rallumera, avec pour conséquence la reprise de l'Alsace et de la Lorraine dépecée, en 1918 (jusqu'à la guerre suivante, pour quelques années de plus d'annexion). En 1912, les rapports avec l'Allemagne sont tendus depuis 1905. La Lorraine n'est pas totalement occupée, tandis que Metz, qui apparaît sous forme de pancarte dans ce tableau, l'est (voir la carte ci-contre avec la frontière en jaune qui matérialise le découpage postérieur à la guerre de 1870).

Des peintres prennent à cette époque le sujet de la revanche contre l'Allemagne pour sujet. Comme un certain Alfred Bettannier (Metz, 1851 - Paris, 1932) qui réalise quelques tableaux marquants comme La Conquête de la Lorraine en 1910 ou encore... Oiseau de France en 1912. "Oiseau de France", c'est précisément le titre du tableau retrouvé à Strasbourg. Tiens, tiens...

Il s'avère que le tableau de ce titre, de Bettannier, montre la même saynète. Il a été visiblement édité en carte postale et a dû beaucoup circuler, en particulier en Lorraine au début de la décennie des années 1910. Rogy l'a démarqué sans l'ombre d'un doute, dans une attitude fréquente chez les artistes populaires (j'ai évoqué déjà sur ce blog le cas d'un certain Kobus qui sculptait des panneaux en bas-relief d'après des gravures). Voici la carte (en noir et blanc) du tableau de Bettannier:

Alfred Bettannier, Reproduction photomécanique du tableau (original non localisé) L'Oiseau de France, Salon des Artistes français de 1912. ; cette reproduction sur papier est conservée au musée municipal de Nuits Saint-Georges.

Alfred Bettannier, L'Oiseau de France, 1912 ; reproduction trouvable sur Wikipédia...visiblement du tableau original.

Confronter les deux oeuvres permet de mesurer la différence entre la fraîcheur stylisée de l'art naïf et la banalité de l'art réaliste. On dirait aussi deux interprétations de classe vis-à-vis de mêmes gens réunis dans une même saynète. D'un côté, Rogy voit des gens simples (je dénombre 14 personnages dont deux enfants en avant du groupe, les pieds chaussés, les visages étant sommairement dessinés, les corps étant plutôt raides), là où Bettannier campe plutôt des gens respectables (je dénombre un peu plus de personnages: 18), certes choisis dans plusieurs catégories de la population (on voit un curé, des paysans, des garçons de la campagne en arrière-plan, avec les deux enfants de l'avant-plan qui sont pieds nus, cela dit, tous personnages peints avec souci du détail).

J'ajoute ci-après l'explication figurant dans la notice de la POP (Plateforme Ouverte du Patrimoine), qui commente la reproduction d'après Bettannier :

" "C'est un oiseau qui vient de France" est une chanson revancharde évoquant l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine, créée en 1885 par Camille Soubise (paroles) et Frédéric Boissière (musique). Elle conte l'espoir rendu à une fillette et un vieillard par l'arrivée en Alsace d'une hirondelle venue de France. En 1912, le sentiment "anti-allemand" est encore présent et la chanson très populaire, au point que le peintre français Albert Bettannier expose au Salon des Artistes Français le tableau reproduit ici, sous le titre "L'Oiseau de France". Il s'agit d'une mise en images de la chanson, dans laquelle on reconnaît la petite fille et le vieil homme, figurés avec d'autres Alsaciens à la frontière séparant l'Alsace de la France. Ce n'est pas un oiseau qui leur redonne l'espoir, mais un avion français. Car c'est aux alentours de l'année 1910 que l'aviation fait son entrée dans les armées européennes. La nouvelle machine de guerre incarne, ici, la possible reconquête des terres perdues."

19:35 Publié dans Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art naïf, henri rogy, revanche, alsace-lorraine occupée, patriotisme, guerre de 14-18, oiseau de france, alfred bettanier, copie populaire, réalisme et art naïf, kobus, plateforme ouverte du patrimoine (pop) |  Imprimer

Imprimer

09/09/2024

Trois environnements à visiter en Charente dans le cadre des Journées du Patrimoine

https://openagenda.com/fr/region-nouvelle-aquitaine-journ...

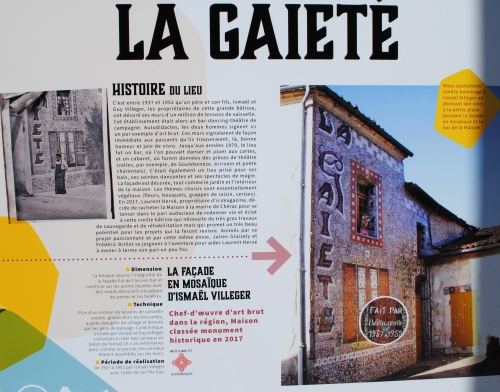

Le 22 septembre, l'Inventaire du Patrimoine Nouvelle-Aquitaine organise, pour tous ceux que la découverte des environnements populaires spontanés intéresse, une journée de visite à trois sites emblématiques de la Charente, ceux de Gabriel Albert, à Nantillé, d'Ismaël et Guy Villéger, auteurs des décors en mosaïque de la "Maison de la Gaieté" à Chérac, et le Musée d'Loulou d'André Degorças à Genté (au dessous de Cognac). La visite se réserve, il y a un repas au milieu de la journée, le départ se faisant depuis la gare de la belle ville de Saintes. Toutes les informations utiles sont à retrouver dans le lien que j'ai mis en tête de cette note. Ci-dessous des images prises par mes soins de ces trois sites (où André Degorças est le seul créateur encore vivant à pouvoir être rencontré, en espérant que cela ne le fatigue pas trop ; à signaler qu'il met en vente sur place certaines de ses œuvres).

Un aspect du jardin de Gabriel Albert, visite d'août 2023, photo Bruno Montpied.

La Maison de la Gaieté d'Ismaël et Guy Villéger, ph. B.M., août 2023.

La Maison de la Gaieté, panneau explicatif sur l'histoire de ce cabaret champêtre, ph. B.M., août 2023.

Vue générale, depuis la rue, du Musée d'Loulou d'André Degorças, avec, à droite, la grange où se cache entre autres un ensemble de Martiens (Loulou disant en avoir rencontré), Genté, ph.B.M., novembre 2022.

12:44 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inventaire patrimoine nouvelle aquitaine, ismaël et guy villéger, gabriel albert, andré degorças, yann ourry, le musée d'loulou, journées du patrimoine la maiso nde la gaieté |  Imprimer

Imprimer

01/09/2024

Le Pont Travesti

ex-Le Pont Traversé... angle Rue Madame, rue de Vaugirard, 6e ardt, Paris, ph. Bruno Montpied, 2024.

La page des livres se tourne, mais pas de la meilleure des manières. Quand les livres ne servent pas de décor avec des rayonnages dans des boutiques de vêtements, ils subsistent comme mot en enseigne d'une librairie autrefois célèbre (le Pont Traversé était la librairie de l'écrivain Marcel Béalu), transformée en salon de thé pour bobos le petit doigt en l'air, sirotant leurs tasses de thé avec scones (puisqu'il est de bon ton de mettre de l'anglo-saxon partout). Regardez dans le métro, qui lit encore des livres, au milieu de tous ces hypnotisés des petits écrans? Une page se tourne, mais je ne suis pas sûr d'aimer la suite de l'histoire.

18:45 Publié dans Questionnements | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pont traversé, livres en désuétude, artificialisation, paris inculte, marcel béalu, salon prout prout, scones, invasion anglophone |  Imprimer

Imprimer

27/08/2024

Berceau ou pressoir gersois, deux nouvelles interprétations spontanément paranoïa-critiques

16:39 Publié dans Délires d'interprétation | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : berceau, extraterrestre, hachoir, cadavres, mouchan, marché, spécialité, délires d'interprétation, paranoïa-critique |  Imprimer

Imprimer

25/08/2024

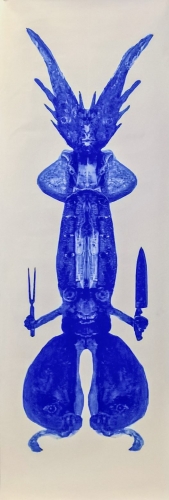

Présences (et absences) arabes au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

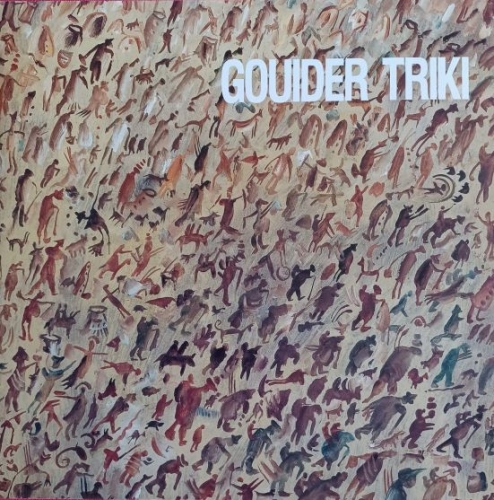

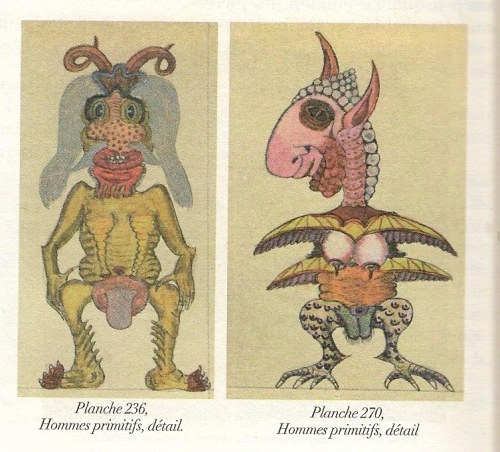

Je suis allé visiter la nouvelle exposition du MAMVP, curieux de voir quels artistes étaient proposés dans ce panorama de l'art moderne dans les pays arabes entre 1908 et 1988. J'avais été alléché, je dois dire, par quelques noms jetés de-ci, de-là, dans les informations traînant sur le Net. J'y avais pointé quelques noms familiers, Baya, Jaber (oui, Jaber!), Chaïbia (qui fut défendue, me semble-t-il, par Cérès Franco dans sa galerie L'Œil de Bœuf, rue Quincampoix, à Paris, dans les années 1980), Fahrelnissa Zeid (une artiste d'origine turque, entre autres amie de Charles Estienne qui était un critique d'art proche des surréalistes à l'époque du tachisme dans les années 1950), Abdul Kader El Janaby (un surréaliste d'origine irakienne dont j'ai croisé superficiellement la route dans les années 1980), le Tunisien Gouider Triki (dont j'avais admiré il y a plusieurs décennies, à l'Institut du Monde arabe, des peintures fort séduisantes et originales), etc. Il y était question aussi du surréalisme en Egypte...

Baya (1931-1998), Femme en orange et cheval bleu, gouache, crayon graphite et encre sur papier marouflé sur carton, vers 1947, collection du LaM de Villeneuve-d'Ascq, Donation de l'Aracine ; exposé dans une alcôve à part dans "Présences arabes".

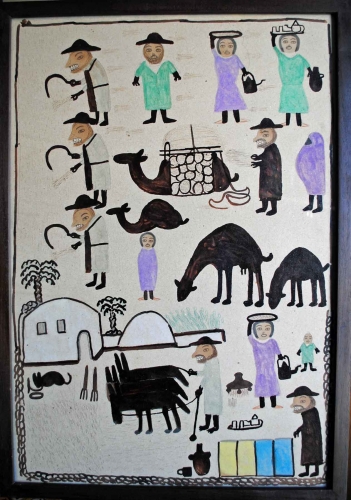

Baya, terres cuites peintes, de gauche à droite: Janus vert et rouge, 1947, Bête noire et rouge, 1947, Femme candélabre, 1948 ; exposées dans "Présences arabes", MAMVdP ; ces terres cuites seulement peintes sont à rapprocher des terres cuites vernissées que l'on trouve (ou trouvait) à un moment dans d'autre spays du Maghreb, comme la Tunisie (voir ci-dessous), où existent (existaient?) des communautés villageoises où l'on pratiquait la poterie décorée de motifs naïfs (stylisés) ; comme le signalait très justement le cartel placé à côté des terres cuites de Baya ci-dessus : ."[e style de Baya], trop souvent interprété comme de l'art brut, est une manière raffinée de revisiter ses souvenirs d'enfance de la Kabylie, sa végétation, ses contes et son artisanat, mais aussi les femmes qui lui ont transmis cet héritage. " ; cette association de Baya à l'art brut est assez proche d'autres cas, où l'on ne veut pas reconnaître dans des œuvres singulières la trace renouvelée de l'inventivité populaire anonyme (ou pas) appliquée à des expressions modestement diffusées, bien souvent circonscrites aux cercles de communautés restreintes, comme les sculptures en roche volcanique par exemple d'Antoine Rabany dans le Puy-de-Dôme, qui se retrouvèrent trente ans après la mort de leur auteur enrôlées dans l'art brut sous le vocable de "Barbus Müller", pourvus d'une aura de mystère lié à leur anonymat (provisoire, jusqu'à ce que je les rapporte à leur véritable auteur en 2017-2018) ; photo Bruno Montpied.

Art populaire tunisien, travail de femme dans un village reculé, acquis par le couple Cerisier lors d'un séjour en Tunisie dans les années 1980 ; ph. et collection B.M (ce n'est évidemment pas exposé dans "Présences arabes").

Exposition "Présences arabes", une sculpture de Jaber placée devant un agrandissement d'une photo d'une partie de l'exposition "Singuliers, Bruts ou Naïfs?" qui s'était tenue en 1988 au Musée des enfants, structure éphémère autrefois sise à l'intérieur du MAMVdP ; on y aperçoit d'autres sculptures de Jaber de même type (faites à l'aide de bandes plâtrées surpeintes entourant des objets en infrastructure, sans doute les œuvres les plus abouties et originales parmi toutes celles, souvent passablement bâclées, que réalisa Jaber par la suite), installées devant une peinture de Macréau, avec laquelle les sculptures entretenaient visiblement des points communs stylistiques en effet, de façon éphémère, cela dit ; le cartel, dans l'expo "Présences arabes", qualifie très étonnamment l'art de Jaber d'"esthétique punk et anarchiste" proche de celle du collectif Le Désir libertaire, installé et actif à Paris à la même époque. Moi qui ai rencontré dans cette même décennie un des membre du DL, dont il est question à un autre endroit dans cette expo du MAMVdP, Abdul Kader El-Janaby, un surréaliste irakien, je ne sais pas si on peut vraiment tant que cela rapprocher les deux démarches... Cela reviendrait à identifier deux formations culturelles très éloignées l'une de l'autre, et du coup nuire à l'exactitude de l'approche d'un Jaber, bateleur excentrique, délirant histrion des rues, quoiqu'un chouïa matois... ; ph. B.M.

Fahrelnissa Zeid, Alice au pays des merveilles, huile sur toile, 236 x 210 cm; 1952 ; ce n'est pas une œuvre de ce type qui est exposée dans "Présences arabes", mais elle correspond mieux, selon moi, à la période la plus intéressante de Fahrelnissa Zeid lorsqu'elle croisa la route du critique d'art Charles Estienne dans les années 1950 ; cet ami des surréalistes (Breton ou Péret) invita Zeid parmi d'autres (notamment Jan Krizek, Loubchansky, ou Toyen) en villégiatures répétées du côté d'Argenton et de Ploudalmézeau, au point qu'on parla pour ce cénacle informel d'une "École des Abers" (les abers étant les bras de mer de cette côte nord de la Bretagne) ; Toyen, en particulier, qui était sensible à la poésie des bords de mer, y peignit des toiles inspirées par la sublimation des estrans laissés par la marée , j'eus le bonheur d'en voir une, sortie de façon tout à fait primesautière, sans le moindre chichi, du grenier d'une connaissance de Charles Estienne qui me reçut avec deux amis au milieu des années 1990, lors d'un séjour estival en Bretagne.

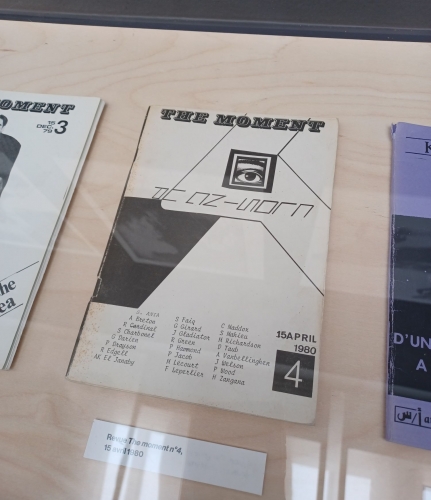

Sur une table vitrée de l'exposition, des exemplaires de la revue The Moment du groupe néo-surréaliste qui publiait Abdulkader El Janaby, Guy Girard (dont j'ai plusieurs fois parlé sur ce blog), Peter Wood ou encore Stéphane Mahieu (devenu aujourd'hui un 'pataphysicien distingué), pour ne citer que des personnes que j'ai connues (et connais encore pour deux d'entre eux) ; Abdul Kader El Janaby est évoqué dans l'expo également par des exemplaires de ses "gommages", technique inventée par El Janaby où des stars du cinéma se retrouvent spectralisées du fait de leurs têtes gommées; ph. B.M.

Un point de vue était de temps à autre évoqué dans les cartels et les panneaux explicatifs de cette exposition, à savoir qu'au moment des diverses Indépendances, un certain nombre d'artistes et intellectuels arabes (on a insisté en fait surtout sur des artistes égyptiens, notamment ceux du groupe Art et Liberté fondé par Georges Henein) avaient cherché à se déprendre des influences artistiques occidentales académiques, assimilées aux menées colonialistes, qui se paraient intellectuellement de visions orientalistes consistant à construire des mythes et des clichés plaisant aux esprits occidentaux, peignant "l'Orient" sous des dehors factices, avec ses harems aux femmes désirables et soumises, ses palais de Mille et une nuits, ses vizirs cruels (dont les avatars seraient aujourd'hui les imams nécessairement tous fous de Dieu, clones de Ben Laden, appelant à des croisades terroristes : le mythe de l'Orient enchanté ayant tendance aujourd'hui à se renverser en Enfer aux portes de l'Occident). Les artistes arabes ou orientaux ont cherché à établir cet art indépendant, c'est-à-dire tout neuf, jamais vu jusque là, parfaitement original, sans retomber pour autant dans une tradition et une imprégnation nécessairement islamiques, et pour ce faire, sont allés chercher dans les avant-gardes occidentales, notamment les groupes les plus anticolonialistes, comme les surréalistes, dès la guerre du Riff au Maroc, des stimulations aptes à les libérer des académismes et des dominations coloniales.

Ramsès Younan (1913-1966), tropique du Cancer, vers 1945, huile sur toile, collection particulière, Le Caire ; expo "Présences arabes", MAMVdP, ph. B.M. ; cette toile fait écho au texte des surréalistes égyptiens, "Vive l'art dégénéré!", qui défendait les artistes occidentaux poursuivis par les Nazis ; on retrouve dans la composition des citations de Picasso, Dali et Chirico, voire peut-être des cubistes et des expressionnistes.

L'exposition cependant m'a paru, à moi qui y venais en parfait béotien, plutôt décousue et partiale, de par les échantillons accrochés aux cimaises. Cela partait un peu dans tous les sens, de façon émiettée, fournissant cependant au passage – dans ses marges – des noms intéressant méconnus (par exemple Valentine de Saint-Point, une anti colonialiste et féministe complètement oubliée par nos contrées, ou Gustave-Henri Jossot (1866-1951), caricaturiste anarchiste converti à l'Islam par opposition au colonialisme, auteur de livres particulièrement toniques¹). Il me semble aussi qu'on a oublié de parler dans cette exposition de catégories artistiques telles que l'art dit naïf ou populaire qui représentent pourtant un réservoir fourni d'expressions originales, qui peuvent faire figure de formes d'art spécifiques aux pays des territoires d'Afrique du Nord, voir des pays plus à l'est, vers le Moyen Orient (je pense aux peintures murales des pèlerins égyptiens par exemple).

Fresque à Gourna (Haute-Egypte) peinte sur un lait de chaux et un mortier apposé sur le mur de briques crues par un artiste local afin de permettre à ceux qui sont restés au pays, faute des moyens pour faire le pèlerinage de La Mecque, de se recueillir et de méditer sur des images symboliques liées aux lieux et moyens de transport du pèlerinage ; ph. Hughes Fontaine, extraite du recueil de photos et textes de Hughes Fontaine et Frédérique Fogel, Mémoires des façades, maisons peintes des pèlerins d'Egypte, éditions Twiga, 1992.

Art bruto-naïf contemporain d'Essaouira, découvert par Philippe Saada d'Escale Nomad : Ahmid Gnidila, sans titre (2 hommes se battant), 43x45 cm, gouache aquarellée sur carton, vers 2020 ; ph. et coll. B.M.

Les artistes autodidactes d'Essaouira, dont j'ai eu l'occasion de parler sur ce blog, auraient pu en effet aussi être convoqués, ce qui aurait brillamment illuminé l'exposition, en ne la laissant pas aux seules mains des artistes professionnels. On retrouve là les préjugés de nos commissaires d'exposition toujours rétifs à incorporer dans leurs expositions rétrospectives des auteurs d'art non reconnus comme artistes, parce qu'étrangers au cirque spectaculaire des Beaux-arts établis. Il y avait pourtant des prémisses de cette reconnaissance peu développée, avec les présences d'oeuvres de Baya, Jaber ou Triki. Allons, encore un effort si vous voulez, messieurs-dames les commissaires d'exposition, devenir révolutionnaires...

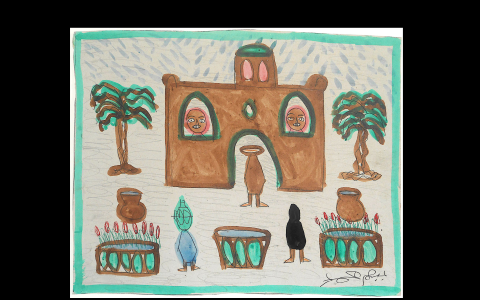

Couverture du petit catalogue consacré à des œuvres de Gouider Triki, publié à l'occasion d'une exposition en 1992 à l'Institut du Monde Arabe, à Paris.

____

¹ De Henri Jossot, je signale cependant que les éditions bordelaises Finitude ont réédité (pour le premier) et édité (pour le second), il n'y a pas si longtemps, deux livres, Le Fœtus récalcitrant (1ère édition 1939, puis Finitude 2011) et Sauvages Blancs! (2013), où il se livre à une descente en règle des attitudes et comportements colonialistes dans les pays du Maghreb sous domination française.

12:18 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne méconnu, Art singulier, Art visionnaire, Questionnements, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : présences arabes, anti colonialisme, surréalisme, surréalisme égyptien, art et liberté, georges henein, the moment, jaber, musée des enfants, baya, art d'essaouira, ahmid gnidila, fahrelnissa zeid, école des abers, charles estienne, toyen, jossot, estran, ramsès younan, musée d'art moderne de la ville de paris, abdul kader el janaby, gouider triki, maisons peintes des pèlerins d'egypte, hughes fontaine |  Imprimer

Imprimer

06/07/2024

Anne-Marie Brauge, dans la série des Enchanteurs et autres insolites laissés pour compte...

Anne-Marie Brauge (1942-2003), sans titre, aquarelle (?), encre (?) et crayons sur papier, 31 x 23 cm, daté 1967 et signé en bas à droite. Acquis aux Puces de Vanves le 25 novembre 2023 ; ph. et coll. Bruno Montpied ; l'image apparaît comme un agrégat d'images hétéroclites assemblées au gré des outils de traçage, comme un précipité de mémoire en vrac.

Curieuse aquarelle, me suis-je dit, en la trouvant gisant sur un trottoir de la Porte de Vanves, par un petit matin froid. Sa composition enchevêtrée m'a cependant aimanté, je trouvais là sans doute un dessin cousin, par l'esprit et la forme, de mes propres dessins. Le broc' me confia que l'on trouvait des "choses" sur l'autrice sur internet. En effet...

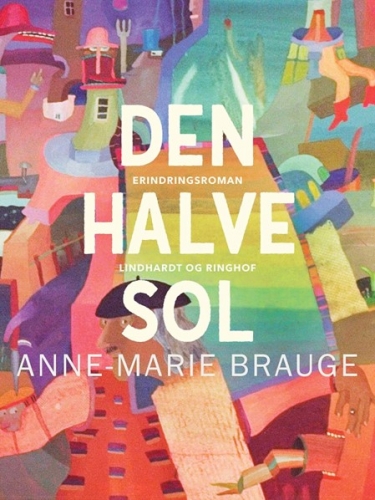

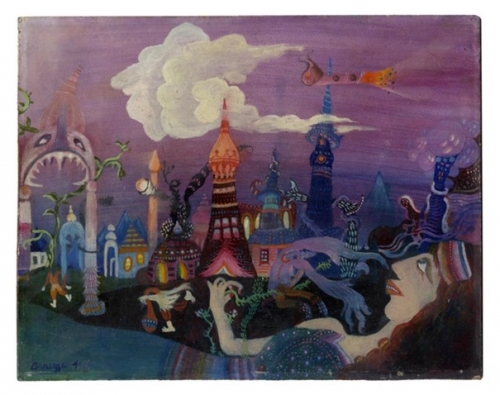

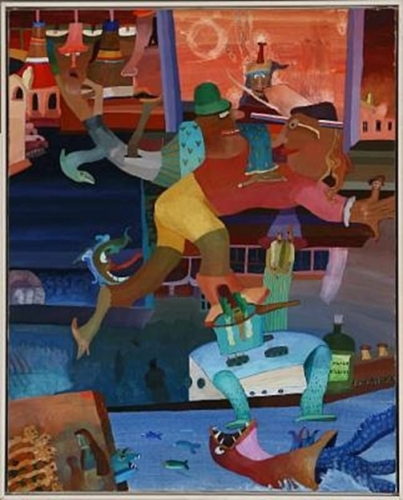

Anne-Marie Brauge est née à Grenoble et s’est installée à partir des années 1960 au Danemark après son mariage avec l’artiste danois Gunnar Saietz, qui l’a aidée à écrire son autobiographie intitulée Le demi soleil (en danois, Den halve sol).

Elle paraît avoir souffert de schizophrénie par bouffées intermittentes jusqu’à la fin de sa vie. Elle peignait, sculptait, et écrivait. Lors de ses crises, ses dessins perdaient de leurs couleurs, et en noir et blanc, se déclinaient en des compositions symétriques qui l'aidaient peut-être à se stabiliser. Elle a fait l’objet d’une exposition en 2011 au Musée Ovartaci (musée consacré au Danemark à Ovartaci, un créateur visionnaire transgenre rangé dans l’art brut). Elle me paraît parfaitement ignorée en France, cette Anne-Marie. Cependant, des œuvres d’elle passent de temps à autre en ventes aux enchères. Voici ce que l'on pouvait trouver comme remarques à propos de ses peintures sur le site web de ce Musée Ovartaci: "Malgré leur polyvalence, de nombreuses œuvres présentent des caractéristiques communes : de petits univers, des éléments de style oriental avec des harems et des palais ; mais en même temps, les œuvres sont souvent une collection de plusieurs motifs plus petits, tels que des animaux, des visages et des fleurs. Ces éléments reviennent souvent dans ses images."

Anne-Marie Brauge, scène fantastique avec figure féminine et palais orientaux, encre et aquarelle sans doute, dimensions et photographe non renseignés, 1969.

Anne-Marie Brauge, Court bouillon, huile sur toile, 81x65 cm, 1996, photographe non renseigné.

Anne-Marie Brauge, sans titre, sculpture en deux parties, bronze patiné, 40 cm de hauteur, ph, date non renseignés.

Elle paraissait pratiquer le dessin de façon automatique à la manière des surréalistes, mais aussi la sculpture. Il a d’ailleurs été spécifié dans les notices qui traînent sur internet à son sujet qu’elle aurait fondé au Danemark un groupe surréaliste en 1965, intitulé « Passepartout ». Et aurait appartenu à un second groupe par la suite, appelé PRO… Je gage que les spécialistes du sujet ne savent pas grand chose de ces "groupes" qui ne paraissent pas avoir laissé de grandes traces dans l'histoire du mouvement. Il est à noter qu'il y eut un surréalisme déjà par le passé au Danemark, mais ce fut plus tôt, dans les années 1930, avec une figure importante, celle de Vilhelm Bjerke-Petersen (1909-1957) qui a laissé derrière lui, en 1933, un ouvrage intéressant : "Des symboles dans l'art abstrait" (traduit en français par Joël Gayraud et Peter Ölund chez Yves Rivière, il ya bien longtemps, en 1979 exactement...). Représentant de l'art moderne au Danemark avec Richard Mortensen et Ejler Bille, où il anima la revue "La Ligne", de 1934 à 1935, il se rallia au surréalisme d'André Breton en 1935, se séparant de ses premiers camarades, et en montant d'importantes expositions à Copenhague avec des artistes surréalistes internationaux. Je me suis laissé dire qu'Asger Jorn, fondateur par la suite de COBRA et de l'Internationale Situationniste, fut proche de Bjerke-Petersen dans ses années de jeunesse.

Anne-Marie Brauge est donc une Française qui a travaillé plutôt au Nord de l'Europe, exposant surtout dans des pays germaniques mais aussi en Italie (elle a cependant participé à une "Biennale" en France, en 1967). Son graphisme me paraît un mixte de dessin automatique proche de l'art médiumnique et de bande dessinée imprégnée des modes psychédéliques des années 1970.

13:10 Publié dans Art des jardins secrets, Art moderne méconnu, Art singulier, Art visionnaire, Erotisme populaire, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : anne-marie brauge, surréalisme danois, groupe passe-partout, groupe pro, automatisme graphique, bande dessinée psychédélique, puces, trouvailles de brocante, musée ovartaci, ventes aux enchères, gunnar saietz, bjerke-petersen |  Imprimer

Imprimer

02/06/2024

Un parallèle Jauvion/Logez...

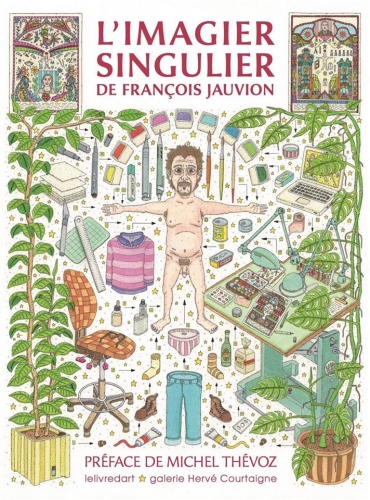

"Jauvion", c'est François Jauvion, illustrateur et artiste qui se fait remarquer depuis quelques temps pour ses "Imagiers singuliers" contenant une galerie de portraits d'artistes singuliers ou d'auteurs d'art brut et qu'il fait éditer en livres format album (le n°2 est paru récemment).

Couverture du premier Imagier Singulier de François Jauvion.

Le personnage portraituré est ainsi placé en miniature (quelque peu dénudé) au centre de ses compositions pleines des accessoires et/ou fragments représentatifs de ses œuvres, mobilières ou immobilières, fourmillant autour de lui.

Or, voilà-t-y pas que, consultant récemment un catalogue du LaM sur l'expo (de 2019-2020), "Lesage, Simon, Crépin, peintres, spirites et guérisseurs", je suis tombé sur un autre artiste-graphiste, Frédéric Logez (né en 1963), présenté dans le catalogue pour ses portraits d'artistes médiumniques (il y a trois reproductions de ses œuvres, où l'on aperçoit la figure de la personne traitée, entourée d'un récit en cases, manière bande dessinée, retraçant probablement un épisode marquant de sa vie, plus quelques accessoires liés à elle). "Diplômé de l'ESSAT à Roubaix et de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Frédéric Logez (...), en 2014, commence le projet Portraits debout consacré à des personnes peu connues ayant toutes eu des destins singuliers." C'est ainsi qu'il a fait les "portraits d'Augustin Lesage, de Fleury Joseph Crépin, de Victor Simon et celui de sa grand-mère Andrée Valdiguier (...), adepte du spiritisme" entre autres. Il paraissait à l'époque s'être quelque peu spécialisé sur certains artistes spirites du Nord de la France.

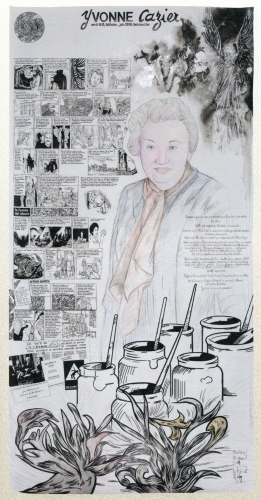

Frédéric Logez, Portrait debout n°19 : Yvonne Cazier, juin 2019, 200x100cm, technique mixte (230 heures), coll. particulière, catalogue de l'exposition du LaM,"Lesage, Simon, Crépin, etc."

Il n'est pas question pour moi de dénoncer un quelconque imaginaire démarquage qu'aurait opéré François Jauvion d'après le concept de Frédéric Logez (Jauvion, avant d'éditer son premier Imagier singulier en 2020 – ce qui lui a pris très probablement un sacré délai, tant il est difficile et long de réaliser ce genre de projet de longue haleine –, produisait ses planches de portraits depuis un bout de temps). Je me borne à signaler le parallélisme des deux démarches. Démarches qui ont un certain rapport avec la bande dessinée et l'illustration.

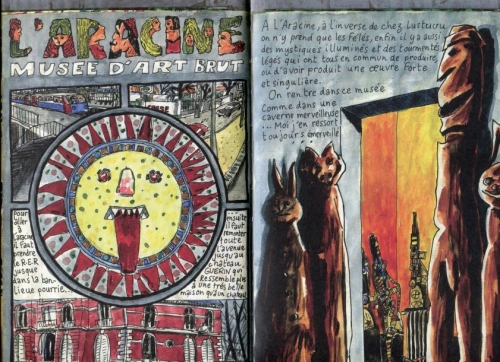

Je me souviens ainsi d'un grand album, qui s'intitulait "Gens d'En France", je crois, dû à Jean Teulé, qui était une sorte de roman graphique avant la lettre (?) où apparaissait la figure de Jean-Claude Ladrat avec sa soucoupe volante/flottante créée à Germignac, en Charente. L'illustrateur Lolmède également a campé dans au moins un de ses propres journaux graphiques (Carnet Brut, vers 2006?) des figures de "singuliers" ou de "bruts", comme Chaissac, Jaber, Antonio Lavall, voire le musée de l'Aracine quand ce dernier était à Neuilly sur Marne...

Les pages consacrées à l'Aracine au Château-Guérin de Neuilly-sur-Marne dans les années 1990, dans Carnet Brut de Lolmède.

09:55 Publié dans Art Brut, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : imagier singulier, françois jauvion, portraits d'auteurs singuliers, frédéric logez, lam, art médiumnique, jean teulé, roman graphique, lolmède, l'aracineè |  Imprimer

Imprimer

29/05/2024

9 Montpied en dépôt, répartis sur 2 galeries

Je choisis ici de récapituler deux dépôts d'œuvres dans deux lieux différents, à titre d'information pour ceux qui souhaiteraient en acquérir. C'est une pratique, semble-t-il courante, que de laisser, comme en pension, quelques œuvres qui ne furent pas tout de suite remarquées lors d'expositions passées. La Galerie Dettinger-Mayer, place Gailleton dans le 2e arrondissement à Lyon, conserve ainsi quatre de mes encres, de format carré, depuis mon expo chez elle en 2022.

Bruno Montpied, La Cascade, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer, Lyon.

B.M., La Grossesse d'un ange, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer.

B.M., Les pieds dans le brouillard, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer.

B.M., Passage de la balafre, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer.

Plus récemment, c'est l'Atelier Véron, galerie plus récente, située 31 rue Véron à Montmartre (Paris, 18e arrondissement), qui, m'ayant exposé en février dernier, a conservé provisoirement cinq de mes encres, toujours de format carré (je ne dessine et ne peins plus que dans ce format depuis quatre ans). Quatre d'entre elles ont d'ailleurs été accrochées très récemment (du 22 au 25 mai) sur leur stand dans le mini salon "l'Art brut Rendez-vous" à l'Espace Cinko. C'était tellement dense, ce salon, qu'une chatte ne pouvait y retrouver ses petits... Et, donc, je me suis dit qu'un petit éclairage supplémentaire ne serait pas de trop. Voici les cinq œuvres que l'Atelier Véron pourra vous montrer si vous voulez mieux les voir et éventuellement les acquérir (jusqu'à la fin août environ):

B.M. Un diable pèse sur deux escogriffes, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2021. En dépôt à l'Atelier Véron, Paris.

B.M., Prisonniers d'une montagne, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021. En dépôt à l'Atelier Véron.

B.M., La Porteuse de feu, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023. en dépôt à l'Atelier Véron.

B.M., Le Maître des métamorphoses, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2023. En dépôt à l'Atelier Véron.

B.M., L'Etoile du printemps, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023. En dépôt à l'Atelier Véron.

07:58 Publié dans Art singulier, Art visionnaire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bruno montpied, galerie dettinger-mayer, atelier véron, art visionnaire, peinture automatique, peintures en dépôt, œuvres à acquérir |  Imprimer

Imprimer

10/05/2024

Les Bricoleurs de paradis de nouveau à Bègles le 18 mai 2024

http://www.musee-creationfranche.com/?page_id=179805

Le lien ci-dessus mène au Musée de la Création Franche qui, en dépit de sa fermeture pour travaux d'agrandissement, continue de s'activer, engendrant exposition et animations diverses. Le 18 mai, pour la Nuit des Musées, je m'en vais venir débattre avec le public présent à l'Espace Vautrin consécutivement à la projection des Bricoleurs de paradis, le film de Ricordeau que j'avais co-écrit avec lui en 2011. Le film permet de voir ou revoir divers créateurs autodidactes dont certains nous ont quittés depuis (André Gourlet, ou Bernard Roux par exemple). On y voit aussi André Pailloux baguenaudant avec son vélo surchargé de bibelots et autres colifichets multicolores et tintinnabulants, ce même vélo qui a été désormais acquis par le Musée de la Création Franche.

André Pailloux en action sur le fameux vélo qu'il a ensuite transféré au Musée de la Création Franche ; ph. Bruno Montpied, 2010.

Parmi d'autres créatifs du bord des routes, on voit aussi dans les bonus du DVD des "Bricoleurs de paradis" (film trouvable gratuitement sur YouTube, je le signale, mais sans les bonus...), un film super 8 de mézigue tourné à Mantes-la-Ville, en 1987, devant le jardin de sculptures en assemblages de silex et autres cailloux de Marcel Landreau. Ce dernier fut démantelé par son auteur vers 1990, pour être transféré en partie dans son pays natal, à Thouars (Deux-Sèvres). Hélas son auteur décéda peu de temps après, en 1992.

Mais là aussi, très récemment, des sculptures – une trentaine – ont pu être conservées en parvenant, par mon intermédiaire et celui de l'antiquaire Freddy Tavard qui en avait acquis après une dispersion en brocante, dans les collections du musée de Bègles (grâce à la clairvoyance de sa directrice, Hélène Ferbos), musée qui devient à présent la collection publique la plus fournie en sculptures de Marcel Landreau. Aucune collection privée, non plus, sur le chapitre Landreau, ne peut désormais rivaliser avec Bègles...

Marcel Landreau, deux amateurs de bon vin rouge, silex assemblés, années 1980; anc. coll. F. Tavard, désormais coll. Musée de la Création Franche, Bègles : ph. B. Montpied, mai 2023.

Marcel Landreau, quelques pièces éparses, coll. F. Tavard ; ph. B.M., 2023.

A l'Espace Vautrin, sera montée une petite exposition, intitulée "Sortez du cadre!" avec des reproductions photographiques de divers sites, ainsi que, peut-être, des fragments de certains environnements qui ont pu être conservés, extraits de leurs contextes, faute d'avoir pu sauver l'intégralité des sites sans doute. 0n pourrait ainsi envisager un jour, comme c'est seulement esquissé au LaM de Villeneuve-d'Ascq par exemple, de consacrer un espace à part pour l'évocation – audiovisuelle en même temps qu'en présence d'objets – des sites originaux des inspirés du bord des routes. Le futur musée de la Création Franche aura-t-il l'audace de nous proposer un tel espace à l'avenir?

"Au programme :

18h – 23h // Visite libre de l’exposition « Sortez du cadre ! »

(…) Le musée de la Création Franche vous propose de découvrir une sélection de fragments de ces univers, issus de ses collections, qui sortiront exceptionnellement des réserves.

19h30 – 20h30 // Projection du film documentaire « Bricoleurs de paradis »

Réalisé par Rémy Ricordeau • Écrit par Bruno Montpied et Rémy Ricordeau, 53′.

Bricoleurs de paradis nous emmène à la rencontre d’Arthur, André, Michel, Concetta, et beaucoup d’autres, qui consacrent leur temps à s’occuper de leur jardin et à décorer leur maison. Mais à la différence de la plupart, eux les transforment… [de manière plus personnelle, souvent excentrique]. En s’attardant devant ces maisons, Rémy Ricordeau et Bruno Montpied nous emmènent à la rencontre de ces « inspirés du bord des routes ».

20h30 – 21h15 // Rencontre avec Bruno Montpied

Bruno Montpied est un créateur, auteur et spécialiste des environnements d’art brut. Il a notamment écrit Éloge des jardins anarchiques (L’Insomniaque, 2011) et Le Gazouillis des éléphants (Le Sandre, 2017)*, première tentative d’inventaire général des lieux de ce type en France.

*Réédition du livre Le Gazouillis des éléphants à la fin de l’année 2024 en co-édition Hoëbeke et Le Sandre.

Renseignements : 05 56 85 81 73 / contact@musee-creationfranche.com"

Marcel Landreau, une tête en silex et cailloux divers, coll. et ph. B.M., 2023.

08:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nuit des musées, musée de la création franche, inspirés du bord des routes, habitants-paysagistes, environnements populaires spontanés, marcel landreau, andré pailloux, bricoleurs de paradis, bruno montpied, conservation des inspirés |  Imprimer

Imprimer

07/04/2024

Aimer s'entourer d'œuvres pour sublimer sa vie

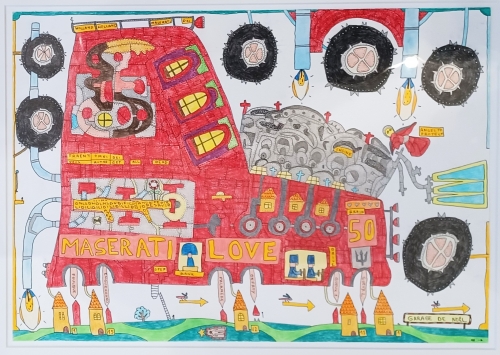

Je sais pas, moi, mais j'aurais aimé qu'un consultant, autrement dit un conseiller artistique, vienne me suggérer des œuvres d'art poétiques et stimulantes à des prix accessibles. C'est à cela que peut servir une vente aux enchères telles que celles qui arrivent ou se tiennent en ce moment chez Tajan (vente du 10 avril prochain et vente en ligne jusqu'au 12). Le problème de ces ventes, c'est qu'elles sont arrivées très vite, sans grande information et tam-tam préalables, et elles risquent de passer avec ses bonnes occasions envolées. Alors, tentons quelques signalements d'œuvres proposées à des estimations et des mises à prix incroyablement basses – cela fait hurler les marchands et les galeristes spécialisés, à ce que j'entends dire, mais cela à soi seul devrait vous alerter justement, chers collectionneurs sans grands moyens...

Christian Gauthier par exemple est proposé dans la vente en ligne pour deux dessins de 54x73 cm. C'est un créateur peu connu dans le monde des auteurs handicapés, il n'a pas la notoriété des Paul Duhem et autres participants des foyers d'art plastique de la S Grand Atelier, que l'association ABCD et certains galeristes mettent régulièrement en avant en dépit de l'austérité de leur production... Christian Gauthier est plus enfantin, et partant de là, plus enchanteur.

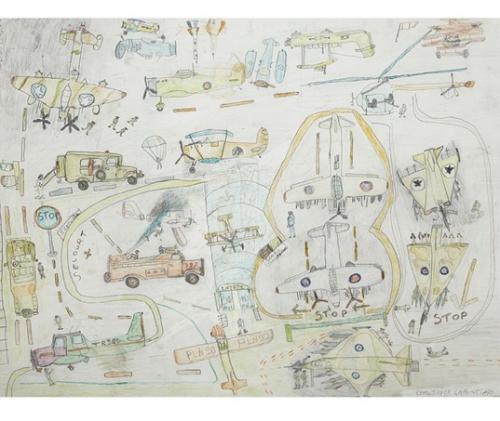

Christian Gauthier, mise à prix 500€...

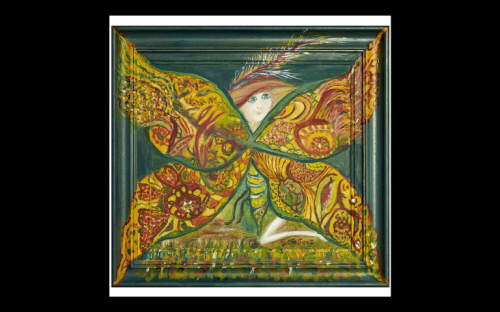

Prenons un autre exemple... L'Envol de Ginette Chabert, ancienne "élève" de l'Atelier du Quinconce Vert qu'animait Raymond Reynaud dans les années 1990 (j'ai dû la croiser vers 1990 quand j'avais rendu visite à l'Atelier pour voir comment travaillait Raymond, professeur de liberté ; les participants étaient des gens variés, qui voulaient des pistes pour s'exprimer, manquant d'audace pour ce faire et cherchant des compagnons pour l'émulation), cette peinture, campant comme une femme papillon qui déborde de son cadre, est proposée à une mise à prix de 130€... Alors, me dira-t-on, vous ne comptez pas les 30% de frais versés à Tajan sur le prix de vente. Mais, si vous l'emportez à 130€, 30% en plus, cela ne grève pas le prix final de tant que ça, tout de même... Vous l'aurez pour 170€ à peu près, et ça reste un prix très favorable tout de même. OK, il faudra que vous soyez présent sur Paris pour le récupérer, si vous ne voulez pas des frais supplémentaires de transport, mais bon, ça reste accessible tout cela, pour un petit collectionneur, race d'amateurs à laquelle moi-même j'appartiens et que j'encourage à proliférer à côté des "gros", que visent davantage les galeristes et les marchands (pas tous, j'en connais au moins deux qui savent aiguillonner les collectionneurs apprentis, à Paris et à Lyon).

Ginette Chabert

Il y a maints autres cas, comme... Béatrice Elso, avec deux de ses compositions en provenance de la collection de M. et F.L., proposées respectivement à 45 et 70€ (une vraie opportunité, non?)...:

Béatrice Elso

Béatrice Elso

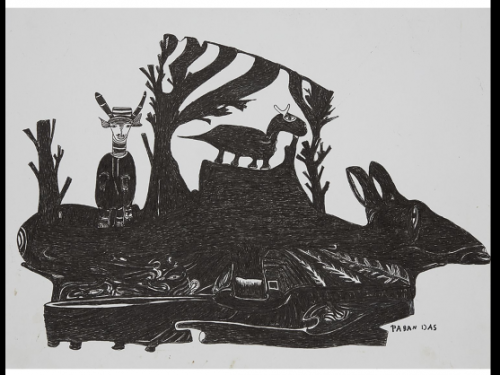

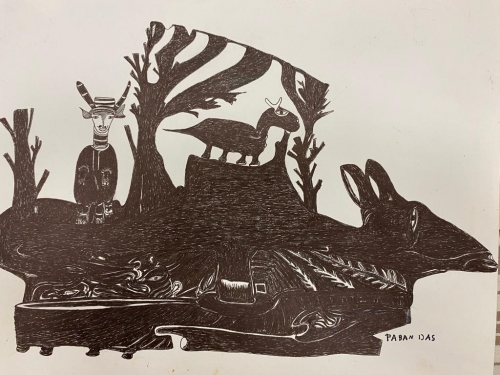

Ou bien encore Paban das Baul, dont quelques dessins étonnants sont aussi proposés, littéralement en catimini dans la liste des œuvres en ligne. Quels collectionneurs assez fouineurs et curieux sauront les distinguer ? Il faut aussi savoir que cet homme est un des "musiciens mystérieux, vagabonds mystiques de l’Ouest du Bengale" que l'on appelle "les Bauls" et qui apparaissent dans le livre de Mimlu Sen, Les Vagabonds enchantés, livre qui fait partie de la collection Etonnants voyageurs édité autrefois par Hoëbeke (Paban apparaît sur la photo de couverture du livre, voir ci-contre). Paban vit aujourd'hui à Paris en compagnie de Mimlu Sen.

livre qui fait partie de la collection Etonnants voyageurs édité autrefois par Hoëbeke (Paban apparaît sur la photo de couverture du livre, voir ci-contre). Paban vit aujourd'hui à Paris en compagnie de Mimlu Sen.

Paban das Baul (Paban des Bauls, en fait), 24x32cm, encre sur papier, mise à prix 400€.

Dans la foule des œuvres jetées en pâture du feu des enchères, je remarque aussi un dessin de Robert Baffreau, intitulé La Grand-mère. Il s'agit là d'un créateur handicapé qui faisait partie de l'atelier L'Arc-en-Ciel animé par l'artiste Jean Boccaccino. Ses œuvres me paraissent souvent excellentes (j'ai consacré un article récemment à cet auteur – « Robert Baffreau, un professeur Tournesol dans l’art brut » – dans le n°57 de la revue Création Franche, en décembre 2022). Elles sont cependant rares en vente, son atelier ayant décidé de les verser dans une Artothèque dépendant de lui. 90€ est le chiffe de la mise à prix. Encore une œuvre qui viendrait enrichir une collection d'art populaire autodidacte et atypique...

Robert Baffreau, La Grand-mère.

Enfin, je signale une toile étonnante, due à Miguel Amate (né en 1944, toujours en activité), représentant un "frénétique" hidalgo – peut-être un peintre espagnol célèbre? (il tient un pinceau) –, qui n'est pas du tout dans la manière que je connais plutôt de ce peintre, davantage connu pour des expressions outrancières et provocantes, grosses femmes sanglantes aux sexes apparents, aux bouches dévorantes. Elle provient de la collection M. et . L., où l'on rencontre nombre d'œuvres aux limites de l'expressionnisme des décennies récentes. Elle est mise à prix pour la somme dérisoire de 90€... Avis aux amateurs...

Miguel Amate, huile sur toile, 62x50 cm.

11:00 Publié dans Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : ventes aux enchères, les francs-tireurs de l'art, tajan, robert baffreau, christian gauthier, mises à prix, ginette chabert, raymond reynaud, béatrice elso, paban das baul, mimlu sen, vagabonds enchantés, étonnants voyageurs, miguel amate |  Imprimer

Imprimer

06/04/2024

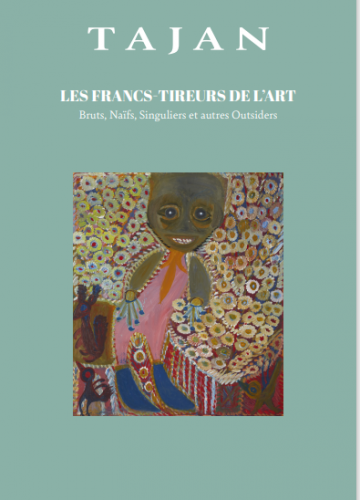

Les Francs-tireurs de l'art, l'exposition chez Tajan du 5 au 10 avril 2024, vente le 10 avril à 15h

L'exposition de plusieurs lots de la vente cataloguée des "Francs-tireurs de l'art" a débuté hier vendredi dans les salons de Tajan, là où aura lieu la vente du 10 avril. Et c'est assez réussi ma foi, aussi bien sinon mieux que dans une salle de musée.

Centre de la salle de vente et d'exposition, avec deux Boix-Vives, un Patrice Cadiou (la sculpture noire sur socle blanc au centre), des Armand Avril à droite, des Macréau dans le fond... ; photo Bruno Montpied, 2024.

A gauche dans le fond un grand Nedjar (très Golem), un Sucahyo à côté d'un Joël Lorand, des Nitkowski dans le fond sur le mur, encore le Cadiou toujours sur son socle blanc, etc. ; ph.B.M., 2024.

Vitrine à l'entrée de la salle d'expo, avec diverses œuvres: Gironella, Marie-Jeanne Faravel, Chomo, Charles "Cako" Boussion, Robillard, etc... ; Ph. B.M., 2024.

Un très beau Joël Lorand... ; ph. B.M., 2024.

De gauche à droite, une sélection d'outsiders américains: Gérald "Creative" de Prie, Henry Speller, Dwight McKintosh, Dan Miller, Inez Nathaniel Walker, auquel manque John Henry Toney, qui aurait très bien figuré selon moi dans cette sélection (à la place de Dan Miller que je trouve bien moins original) : ph. B.M.

John Henry Toney, pas exposé (à moins d'erreur de ma part ; serais-je passé trop vite?) mais présent dans la vente (lot 70) ; ph.B.M., 2023.