20/05/2025

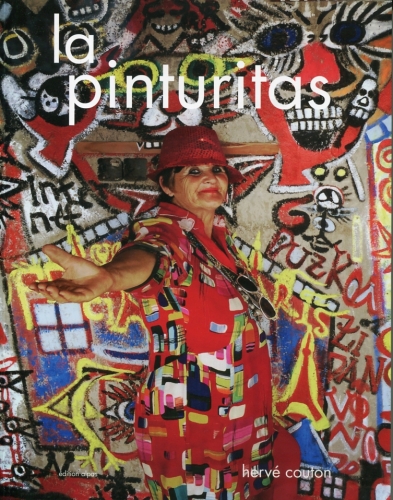

Une après-midi pour découvrir Germaine Coupet, dite "Existence", et le livre sur elle de Martine Willot

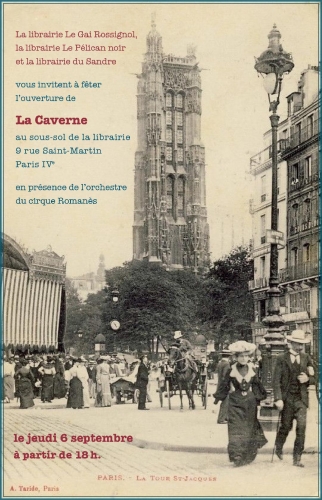

Le 31 mai, à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre, à 15h, se tiendra une présentation visant à faire découvrir une écrivaine et une peintre naïve et populaire originaire du Limousin, Germaine Coupet, surnommée Existence (1892-1952) par ses amis Henri-Pierre Roché et Franz Hessel.

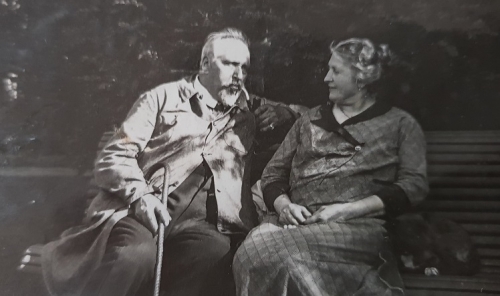

Portrait photographique d'Existence par Man Ray.

Bergère, aventureuse, n'ayant guère froid aux yeux, modèle à Montparnasse (photographiée par Man Ray), elle avait gardé au cœur la nostalgie de son enfance âpre et trépidante, fauchée aussi, passé dans son cher Limousin, non loin de Saint-Léonard de Noblat dans les années du début XXe siècle, en un temps où la civilisation rurale était d'un autre âge, comme d'un autre pays, distinct de celui des villes. Cela rejaillit dans deux nouvelles, écrites avec force et authenticité, publiées dans les années 1930, "Village" et "Didi".

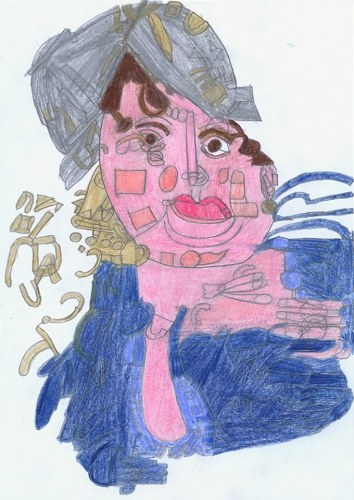

Existence, portrait de sa mère, Catherine, raconteuse et forte personnalité...

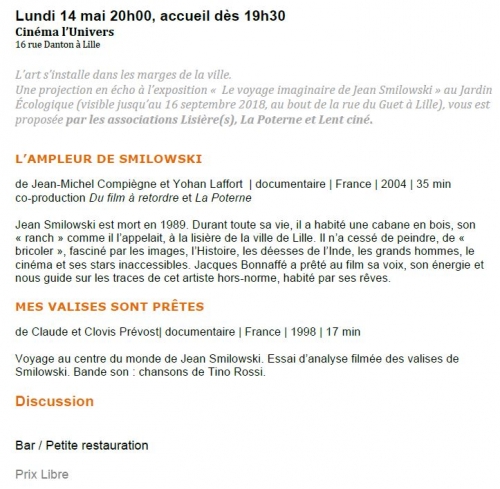

Les éditions Plein Chant, en 2006, avaient déjà confié aux deux chercheurs passionnés des peintres naïfs montmartrois, Bertrand et Martine Willot, éditeurs de diverses biographies de ces peintres à l'enseigne de La Vie d'Artiste, le soin de présenter ces nouvelles de Germaine Coupet, assorties des souvenirs de sa sœur Céline.

Dans la collection Voix d'en bas, chère à Edmond Thomas des éditions Plein Chant...

A peu d'années de cela, en allant visiter le musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh, au sud de Limoges, j'avais été surpris de tomber, à côté de tableaux de naïfs fort valables, comme ceux de Cécile Sabourdy, autre peintre limousine, mais aussi de Maurice Loirand, de Bauchant, ou encore de Robert Masduraud, sur des œuvres d'Existence, à l'univers à la fois délicat et rugueux. Ce musée de Vicq sur Breuilh possède en effet, venus d'une collection particulière (et donc pas présents dans la collection permanente si j'ai bien compris), des tableaux de notre ex-bergère. Cette dernière mania ainsi deux moyens d'expression, l'écriture et la peinture, tous deux au service de l'évocation de la vie d'autrefois telle qu'elle l'avait connue dans sa jeunesse. Les deux moyens se complètent harmonieusement en effet, mais le phénomène n'est pas si fréquent chez les créatifs prolétaires.

Existence, portrait de groupe dans la verdure.

Existence, jeux d'enfants (roulade sur une colline).

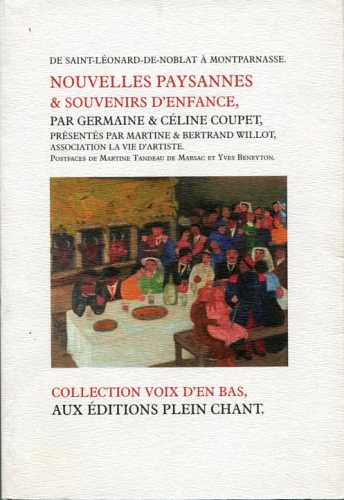

Paru cette année, Dite Existence, une amie de Jules et Jim, par Martine Willot, aux éditions La Vie d'Artiste, revient sur la biographie de Germaine Coupet, apportant de passionnants nouveaux développements sur ses liens, en particulier, avec l'écrivain Henri-Pierre Roché, l'auteur du roman Jules et Jim, porté au cinéma on le sait par François Truffaut, et avec son camarade Jules, l'écrivain allemand Franz Hessel, l'auteur des chroniques intitulées Flâneries parisiennes, entre autres. C'est à eux qu'elle dut son surnom, qu'elle adopta pour signer ses peintures.

Le livre de Martine Willot, Dite Existence, une amie de Jules et Jim, éditions La Vie d'Artiste AWD.

C'est donc à la suite de cet ouvrage que Martine Willot, secondée par une conteuse, Frida Morrone (de la compagnie Astolfo sulla luna), qui lira des passages des nouvelles d'Existence, et avec mon soutien (pour passer des reproductions des peintures et dessins d'Existence, en la mettant en regard avec d'autres peintres naïfs, pour souligner points communs et différences), vient à la Halle Saint-Pierre le 31 mai pour le défendre.

Mon intervention, en marge de celle de Martine Willot, vise à lancer un signe à nouveau à tous ceux qui n’ont pas abandonné l’idée de continuer de s’intéresser au corpus vaste et hétéroclite de l’art naïf, genre d’art autodidacte qui a été supplanté (injustement) par la vogue de l’art brut depuis quelques décennies. L’art naïf insolite et de qualité (à distinguer de l’art naïf mièvre et gentillet) a toujours quelque chose à nous dire.

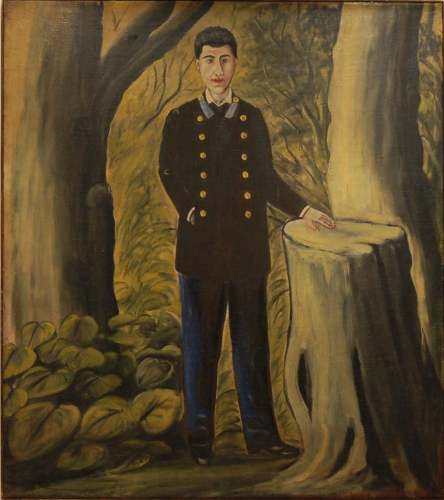

Existence, La promenade du petit-maître (l'image pourrait facilement illustrer le passage où Existence évoque dans Village cette promenade d'enfant étouffé par son environnement bourgeois corseté).

11:43 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Ecrivains et arts de l'immédiat, Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : existence, martine willot, éditons la vie d'artiste, germaine coupet, éditions plein chant, littérature prolétarienne, art naïf, limousin, civilisation rurale, henri-pierre roché, franz hessel, jules et jim, halle saint-pierre |  Imprimer

Imprimer

11/04/2025

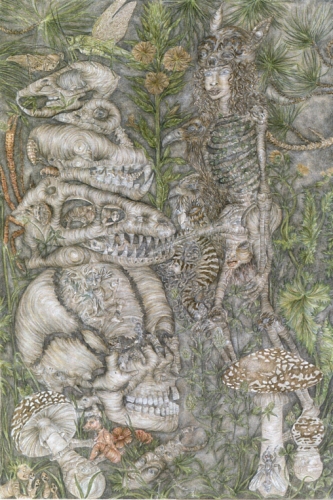

Sur un dessin d'Hélène Lagnieu

Hélène Lagnieu, Le grand passeur, technique mixte (graphique) sur papier, 45 x 100 cm, 2022. Exposée jusqu'au 20 mai 2025 à l'Atelier Véron, 31 rue Véron à Montmartre (Paris). www.atelier-veron.com

Le grand passeur

(sur un dessin d’Hélène Lagnieu)

J’étais un grand mammifère marin dérivant sous un courant mou, l’œil mouillé (bien sûr, mais humide aussi d’un vague désespoir), les lèvres entrouvertes pour absorber ce qui passe, menu fretin, algues, plancton, débris, au sein d’une mer idéale (sans poison)… et, plus merveilleux, rachetant de ces débris, avalée tel Pinocchio rejoignant son père dans le ventre d’une baleine, une femme nue aux longs cheveux gris, sur le corps de laquelle, en transparence, étaient visibles les trompes de Fallope, si semblables à des cornes de bélier, comme un guidon auquel s’agripper... (Trompes de Fallope ‒ trompes d’abondance ? ‒ et cornes sont des leitmotivs de l’artiste)

J’étais un paysage flottant, à crinière ou nageoire moirées, petit bois à la lisière d’un horizon hérissé d’une tête de femme contre laquelle reposait le museau bienveillant d’un cerf (cerf, cerf, ouvre moi, car le chasseur me tuera ?) au regard énamouré. Composite paysage, agrégeant éponges, grumeaux dorés, épine dorsale d’un poisson dévoré, au bout de laquelle fondait une goutte rose, comme la naissance d’un nouvel organe, et un quadrupède à tête ourlée de collerette et dos sommé d’une double autre tête, femme (ou homme) et hybride, caprin ou cheval, tout à la fois, dont les racines étaient les poils de la bête…

Tout était ramification, arborescence, capillarité en moi qui suis essentiellement un agrégat de figures et matières aussi inattendues que celles des tableaux de Jérôme Bosch, à l’exemple de ce museau de reptile surgissant d’une corolle de chair éclosant, à moins qu’il ne s’agisse d’un minuscule tronc d’arbre mort. La leçon de Dali n’a pas été oubliée non plus, regardez dans les lames de mon aileron caudal cette ébauche de désagrégation sur le point de générer une image incessamment à naître, peut-être des fourmis, animaux chéris du grand Salvador. Dans chaque lambeau de ce rassemblement de chairs roses et pâles, dans ces coraux tremblotants, rappelant des déchiquetures de viande rosâtre réchappées d’un étal de boucherie ou de poissonnerie, peut à tout moment se dévoiler une figure imprévue, par exemple ce poisson à bec drolatique escorté d’un être spectral – son commensal –, presque squelette. Le tout flottant dans des fragments anatomiques, avec glandes, poumons aux filaments labyrinthiques, posés dans des mousses et lichens.

Mais ce tout va, flotte doucettement, porté par le courant blanc, dans la mer invisible du rêve.

Bruno Montpied, avril 2025.

17:05 Publié dans Art singulier, Art visionnaire, Lecture d'images, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hélène lagnieu, le grand passeur, art visionnaire, art singulier, mammifère marin, onirisme, atelier véron |  Imprimer

Imprimer

06/04/2023

François Michaud (Creuse) et Antoine Paucard (Corrèze), deuxième film du Vidéoguide de l'Inventaire du Patrimoine de Nouvelle-Aquitaine

Voici que la réalisatrice de la série sur les inspirés du bord de routes produite dans le cadre du Vidéoguide du Patrimoine de Nouvelle Aquitaine, Juliette Chalard-Deschamps, me fait suivre le second volet de cette série (le premier, on s'en souvient, a été mis en lien sur ce blog le 13 mars dernier), cette fois consacré à l'évocation des sculptures de François Michaud à Masgot dans la Creuse, site qui m'est cher, d'autant que je fus des premiers à le défendre et le faire connaître (dans Plein Chant d'abord dans les années 1990, dans un texte intitulé Le Ciment des rêves, puis dans le livre qui lui fut consacré par les éditions Lucien Souny dans ces mêmes années ; le texte que je lui consacrai dans ce dernier ouvrage fut repris ensuite, en 2011, dans mon livre Eloge des Jardins Anarchiques), mais aussi aux sculptures d'Antoine Paucard, présentées dans un abri vitré derrière la mairie de son village de Saint-Salvadour en Corrèze. Les deux hommes étaient tous deux maçons, tailleurs de pierre, ayant vécu chacun dans un siècle différent.

François Michaud (1810-1890) est présenté dans ce film par le maire de Fransèches, la commune de rattachement de Masgot (qui est un hameau de fort belle allure, aux maisons de pierres probablement taillées par Michaud lui-même, dont les deux qui lui appartinrent et qu'il décora de statues à diverses périodes de sa vie), Daniel Delprato. Antoine Paucard (1886-1980), pour sa part, est également présenté par un maire, celui du village de Saint-Salvadour, Pierre-Marie Capy. Les deux sites bénéficient de vues aériennes prises par le drone piloté par l'excellent caméraman de la série, Arnaud Deplagne. Cette façon de tourner me fait rêver d'un inventaire des environnements de France qui se déroulerait ainsi, vu du ciel, allant d'un point à l'autre de l'Hexagone, comme pendant les retransmissions des étapes des courses cyclistes, telles celles du Tour de France par exemple!

Dans son commentaire sur les œuvres d'Antoine Paucard, Pierre-Marie Capy donne des éléments d'information nouveaux par rapport à Paucard, en particulier lorsqu'il évoque le gisant que le sculpteur alla tailler dans les bois pour évoquer la tuerie de résistants dans le lieudit de La Servantie par les Allemands pendant la Seconde Guerre. Il nous apprend également que Paucard a laissé des photos derrière lui, montrant l'intérieur du petit musée où il avait disposé de son vivant ses statues aux bustes bardés d'inscriptions (Paucard a laissé 123 carnets remplis de poèmes, et un livre de souvenirs de voyages en URSS en 1933 ; il se voulait donc écrivain aussi bien que sculpteur). Ce musée, nous dit M. Capy, présentait une certaine muséographie, les statues étant orientées les unes par rapport aux autres, et, donc, le maire avance l'idée qu'il faudra en tirer une leçon pour la valorisation future de cet ensemble dans un autre musée.

Concernant les sculptures de François Michaud, que je n'avais pas revues depuis quelque temps, il me semble, à voir ce film, qu'elles ont dû être soigneusement nettoyées de leurs mousses et lichens qui souvent après chaque hiver avaient tendance à perturber passablement leur appréhension par les visiteurs du hameau. Mais il m'a semblé qu'elles présentent désormais un aspect quelque peu usé, presque raboté, les détails d'expression ayant tendance à avoir été gommés... J'espère qu'il n'y a pas eu trop de zèle à vouloir les remettre comme à l'état neuf...

J'ajoute que je n'ai été pour rien dans le commentaire de ce second film.

10:40 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Littérature, Napoléon et l'art populaire | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : vidéoguide nouvelle-aquitaine, françois michaud, antojne paucard, daniel delprzato, pierre-marie capy, masgot, saint-salvadour, juliette chalard-deschamps, arnaud deplagne, drone, cinéma et arts populaires, poésie prolétarienne, voyage en urss, conservation des environnements spontanés, résistance aux allemands |  Imprimer

Imprimer

19/10/2022

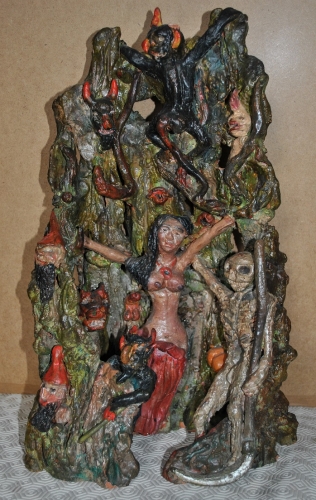

"Des Pays Habitables", six numéros, et "Alcheringa", trois numéros, des revues amies à la Halle Saint-Pierre

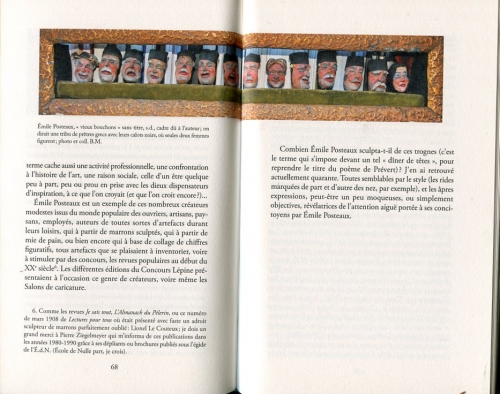

Cette rencontre (au sommet) de deux revues – auxquelles je participe (pour le n° 5 de Des Pays Habitables, et pour les numéros 2 et 3 d'Alcheringa) – aura lieu samedi 22 octobre prochain, à 15h dans l'auditorium de la Halle Saint-Pierre. Il y aura présentation de sa revue par l'animateur de Des Pays Habitables, Joël Cornuault, avec lecture de quelques textes de James Ensor par Nicolas Eprendre, et présentation de la leur – Alcheringa (Le temps du rêve, en langage aborigène d'Australie) – par trois membres du groupe surréaliste de Paris, Guy Girard, Sylwia Chrostowska et Joël Gayraud. Pour clore la réunion, qui devrait durer environ une heure (et plus si affinités), je serai également présent pour ajouter aux traits d'union entre ces revues cousines, en passant quelques images en rapport avec mes contributions dans les deux publications, contributions ayant bien sûr à voir, me connaissant – et connaissant ce blog –, avec les arts spontanés (bruts, naïfs, populaires). En l'occurrence, il s'agira d'oeuvres réalisées par divers autodidactes, certaines (celles d'Emile Posteaux, sculpteur de bouchons de champagne), datant des années 1930, d'autres plus récentes, plus ou moins en rapport avec des tentations infernales...

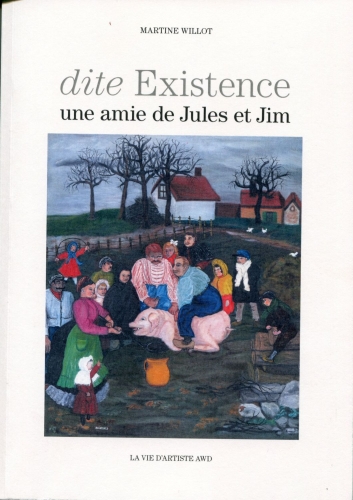

Gabriel Jenny, sans titre (crèche "païenne"), terre cuite vernissée, 43 x 35 cm, années 2000 (?) ; photo et collection Bruno Montpied ; cette photo sera projetée samedi parmi 13 autres ayant un un rapport avec deux de mes articles dans les revues.

Ce sera aussi l'occasion pour les deux revues de proposer à l'achat les derniers numéros parus, le 6 pour Des Pays Habitables et le 3 pour Alcheringa. Les anciens numéros seront églement disponibles bien sûr.

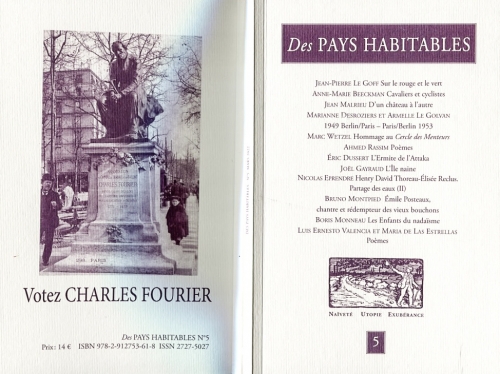

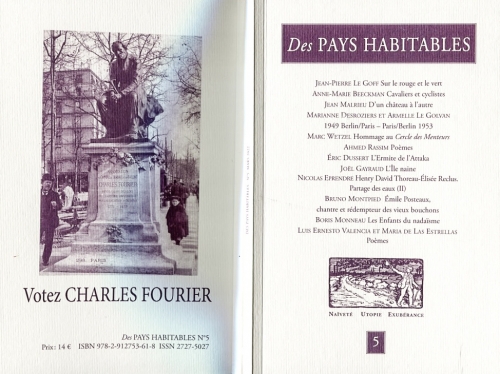

Des Pays Habitables n°5, couverture et 4e de couv'.

On en saura plus en consultant la newsletter des "événements" à la Halle Saint-Pierre: https://www.hallesaintpierre.org/2022/09/05/lectures/

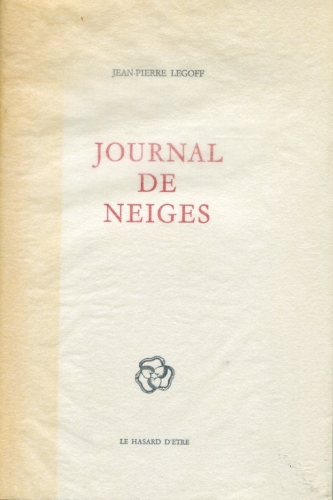

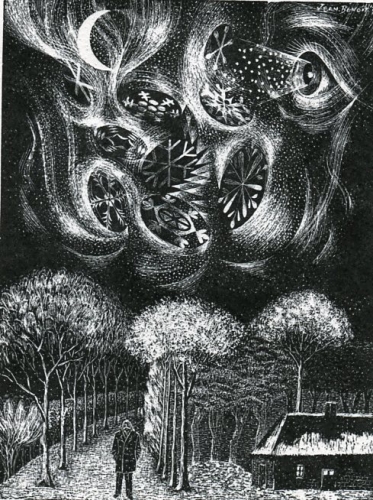

Pour se procurer la revue Des Pays Habitables, on peut en savoir plus en allant sur le site web des éditions La Brèche. Ce sera aussi l'occasion de consulter les autres livres toujours séduisants que cette maison édite. A signaler en particulier la réédition par La Brèche du merveilleux Journal de neiges du poète Jean-Pierre Goff (un journal tenu uniquement les jours de neige à Paris) qui n'avait pas été republié depuis 1983 (voir ci-dessous la couverture de l'édition originale de 83 – qui a malheureusement pris un "coup de soleil"–, ainsi que le dessin (fait à la carte à gratter, il me semble) que Jean Benoît avait offert à Le Goff en guise de frontispice).

La réédition du Journal de neiges de Jean-Pierre Le Goff par La Brèche éditions, 2022.

L'édition originale aux éditions le Hasard d'être, 1983.

Dessin en frontispice de l'édition originale de Jean Benoît ; le petit homme moustachu sur le chemin, c'est Le Goff bien sûr.

00:12 Publié dans Art des jardins secrets, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art populaire insolite, Art singulier, Art visionnaire, Littérature, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : des pays habitables, alcheringa, groupe surréaliste de paris, joël cornuault, joël gayraud, sylwia chrostowska, guy girard, bruno montpied, surréalisme, poésie contemporaine, la brèche éditions, journal de neiges, jean-pierre le goff poète, halle saint-pierre |  Imprimer

Imprimer

06/07/2022

Sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne... et les traces des Barbus Müller/Rabany

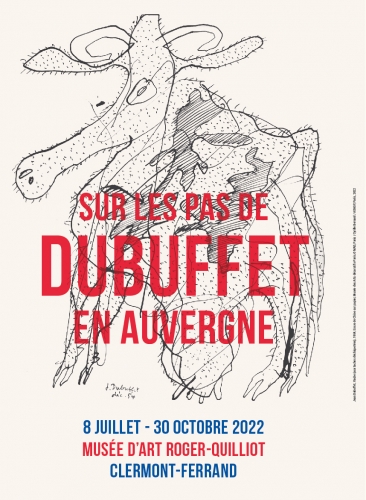

Une nouvelle exposition au Musée d'Art Roger Quilliot (MARQ) de Clermont-Ferrand cet été, "Sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne", montée par la directrice adjointe du Musée, Pauline Goutain (une ancienne membre du CRAB), invite les spectateurs à explorer les liens qui ont uni le peintre à cette belle région.

Ce dernier était ami avec l'écrivain Henri Pourrat, que l'on sait avoir été un collecteur et un adaptateur littéraire des contes auvergnats, de même qu'un passionné du folklore. Autre écrivain avec qui il eut des relations fréquentes, Alexandre Vialatte (leurs relations ont du reste donné lieu à une exposition plus ancienne à Clermont-Ferrand, "Sur la route du Grand Magma (1953-1962)" au FRAC-Auvergne du 1er juin au 30 septembre 1991). Dubuffet vint aussi assister sa femme Lili lorsqu'elle se fit soigner au sanatorium de Durtol, ce qui l'amena durant son séjour de juillet 1954 à janvier 1955 à se passionner pour différents matériaux qu'il incorpora à ses œuvres (dont des scories, laves et pierres volcaniques, ce qui, personnellement, m'intrigue si l'on pense aux Barbus Müller, dont j'ai prouvé que leurs pierres, taillées dans de la roche volcanique ou du granit, avaient été créées à Chambon-sur-Lac, village situé dans la chaîne des puys ; or, Dubuffet a toujours dit qu'il ne savait pas d'où ces Barbus Müller provenaient... Curieux, non? Sans doute une coïncidence...). Ses périodes picturales des "Herbes" et des "Vaches" proviennent aussi de ce séjour en Auvergne, où il se balada en auto dans la campagne, armé d'un appareil photo.

L'expo se décompose en quatre sections, selon les renseignements que m'a fait parvenir Pauline Goutain que je reprends en majorité ci-après :

"La première partie est consacrée aux liens qui unissent Dubuffet et le milieu littéraire et artistique auvergnat ; liens qui se cristallisent lors de son séjour au château de Saint-Genés-la-Tourette durant l’été 1945, puis lors de sa rencontre avec Alexandre Vialatte en 1947.

La seconde mettra en avant le rôle, jusque-là passé sous silence, que Emilie Cornu-Dubuffet dite Lili a joué dans la vie et la carrière de Dubuffet. Elle mettra à jour la biographie de cette femme et la relation singulière qu’elle eut avec Dubuffet. Cette section abordera en particulier le séjour de Lili Dubuffet à Durtol et les œuvres que ce séjour inspira à Dubuffet : série des "Vaches", des "Herbes", des paysages, des "Petites statues de la vie précaire" (en particulier celles en pierre de Volvic).

La troisième partie se concentrera sur l’appréciation de l’oeuvre de Dubuffet par Alexandre Vialatte, à travers la notion de « grand magma », ses chroniques dans La Montagne et sa correspondance. Cette section exposera les "Hautes Pâtes" de Dubuffet, les oeuvres de sa période vençoise et de "l’Hourloupe"."

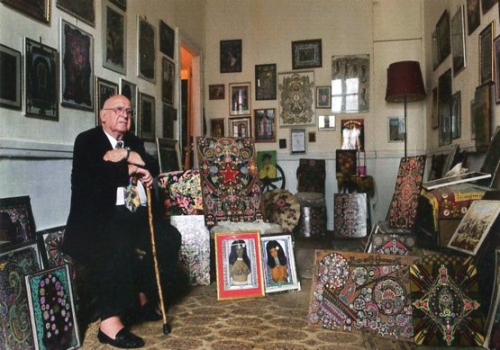

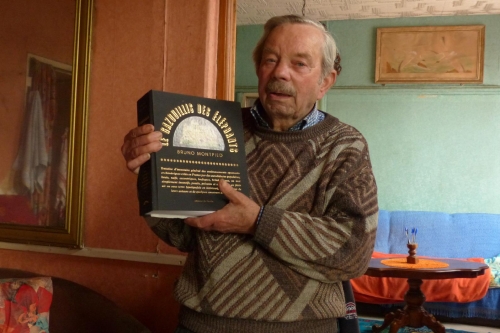

La quatrième section portera sur les « Barbus Müller », œuvres-clés de l’Art Brut. Elle présentera leur histoire : leur collection par Josef Müller (entre autres), l’intégration par Dubuffet à la collection d’Art Brut, leur attribution au cultivateur Antoine Rabany (1844-1919) par moi, Bruno Montpied (ma recherche, commencée en 2017, n'est pas achevée à ce jour)¹. Elle présentera également "les recherches menées par le village de Chambon-sur-Lac en collaboration avec l’Université de Rennes II depuis 2020". De nombreuses sculptures desdits "Barbus Müller" d'Antoine Rabany seront exposés, en provenance du Musée Barbier-Mueller de Genève (où elles ont déjà été exposés en 2020 avec un catalogue à la clé, où j'ai publié un essai sur mon enquête avec, pour la première fois, la photo du Barbu de Rabany encore incrusté aujourd'hui dans le mur de son ancienne maison dans le village de Chambon). Il semble aussi que cinq Barbus Müller inédits, retrouvés dans les parages de Chambon, seront exposés au musée clermontois, mais je dois dire que cette information reste pour le moment bien secrète, du moins pour quatre d'entre eux, car je suppose que l'un des cinq doit être l'essai inachevé que j'ai photographié l'année dernière dans les locaux de la mairie ( voir ci-dessous).

Sculpture d'Antoine Rabany (très vraisemblablement), retrouvée par les services de la mairie de Chambon-sur-Lac dans un dépôt de matériel où elle était à l'abandon ; il est fort possible que le sculpteur ait cassé la tête et donc abandonné la pièce, pour la refaire avec une autre pierre (voir ci-dessous cette pierre, conservée par le Museum of Everything à Londres, qui, à mon avis, est le second essai que Rabany sculpta après la première version ratée...).

Barbu Müller/Rabany, tel qu'il apparaissait avant d'aller au museum of everything, reproduit par Dubuffet dans le fascicule n°I de 1947 consacré aux Barbus Müller ; elle possède un petit "chapeau" triangulaire qui a disparu au fil du temps.

Il semble que je doive avoir des successeurs suite à ma découverte de l'identité de l'auteur des Barbus Müller (que j'avais commencé d'exposer sur ce blog même), des successeurs qui, pour le moment, ne se montrent guère diserts à mon égard, en ne me faisant pas part de leurs propres recherches, qu'ils exposent cependant au cours de conférences sur place à Chambon ou de projets universitaires (comme celui de Barbara Delamarre dans le cadre de l'INHA), recherches qui découlent pourtant directement de mes propres découvertes...

En tout cas, si vous voulez voir plusieurs de ces "Barbus Müller" sculptés par Antoine Rabany (j'ai l'intuition que les plus belles pièces rangées sous ce sobriquet proviennent en effet toutes du paysan Rabany, surnommé le Zouave dans son pays), courez à Clermont-Ferrand les voir. Ce n'est pas souvent qu'on peut en trouver d'aussi nombreux rassemblés en France (la dernière fois, c'était au LaM de Villeneuve-d'Ascq).

Exposition 8 juillet – 30 octobre 2022. Musée d’art Roger-Quilliot, Clermont Auvergne Métropole, Place Louis Deteix, 63 100 Clermont-Ferrand. Commissaire scientifique et général : Pauline Goutain, directrice adjointe MARQ et docteur en histoire de l’art. Un catalogue, édité par les éditions In Fine paraît à cette occasion, avec notamment un mien article, nouveau, sur les Barbus Müller et Rabany, que je mets en rapport avec d'autres sculpteurs autodidactes de la même époque, eux aussi dans le Massif Central.

____

¹ Bruno Montpied viendra le samedi 9 juillet à l'Université d'été de la bibliothèque Kandinsky au 4e niveau du Centre Georges Pompidou (salle de l'Ecole Pro ou dans la Bibliothèque Kandinsky même) raconter les moments-clés de son élucidation de l'auteur des Barbus Müller, le paysan Antoine Rabany, avec sa localisation à Chambon sur Lac au début du XXe siècle. C'est sur inscription, mais des auditeurs libres peuvent venir suivre les débats. Voir ICI pour le programme général.

11:10 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Littérature | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : dubuffet, musée d'art roger quilliot, barbus müller, antoine rabany le zouave, chambon sur lac, bruno montpied, art brut, auvergne, art populaire, pauline goutain, sur les pas de jean dubuffet en auvergne, henri pourrat |  Imprimer

Imprimer

19/06/2022

La revue "Des pays habitables" accueille l'art populaire insolite d'Emile Posteaux

Emile Posteaux (1866-1936), vous ne vous rappelez pas? Il vous faut, en ce cas, retourner en 2011, où subsiste sur ce blog la seule note, ultra courte, que j'ai consacrée au dada de cet ancien représentant en brasserie (et ancien charcutier), à savoir la sculpture sur bouchons de Champagne usagés, représentant des dizaines de têtes de différents types populaires de sa ville (dandy local, pompier notoire, clown, ou femme typique de Lille), voire de célébrités de l'époque (Maurice Chevalier par exemple). Depuis les quatre petites têtes que je présentais dans cette brève évocation, j'ai grandement étoffé, grâce à un antiquaire de l'Yonne, ma collection. Et j'ai recueilli par la suite un certain nombre d'informations qui m'ont servi à bâtir un article où sont, en particulier, reproduites en couleur mes nouvelles acquisitions (je suis désormais à la tête d'une quarantaine de petites figures sculptées par M. Posteaux). Internet bien sûr m'y a grandement aidé, cette vaste Toile où attendent patiemment telles et telles révélations quant aux créateurs autodidactes, connus régionalement durant un temps, puis progressivement oubliés. Nationalement, n'en parlons pas...

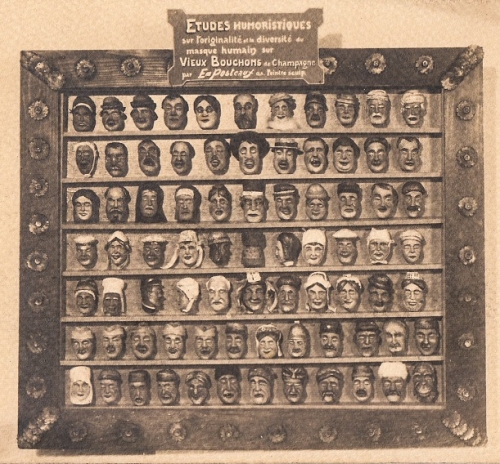

"Etudes humoristiques sur l'originalité et la diversité du masque humain sur VIEUX BOUCHONS de Champagne par E. Posteaux, peintre sculpteur", légende de ce qui semble être une carte postale sans indication de localisation, communiquée par. J-P. Delhemme ; on dénombre sur ce tableau 77 têtes, certaines ayant été dispersées ailleurs, comme par exemple la tête de singe figurant tout en bas à l'extrême droite, que j'ai retrouvée pêle-mêle avec huit autres, séparées du cadre où les disposait usuellement Posteaux; voir ci-dessous...

Neuf bouchons sculptés par Emile Posteaux retrouvés par moi chez un antiquaire qui ne les avait pas identifiés ; Cf. le singe au rang du bas, à droite, le même que sur le tableau des 77 ci-dessus ; ph. et coll. Bruno Montpied.

Personne ne s'était manifesté à l'échelle nationale, suite à ma première note où je demandais aux internautes si par hasard ils auraient des infos. Ce ne fut qu'au niveau régional que deux membres de la famille, des descendants de cet ancien sculpteur autodidacte, réagirent – l'un pour me dire en 2012 que "l'on se souvenait toujours, à Orchies, dans le Nord, de cet as de la sculpture sur bouchons de Champagne", mais sans prolonger outre mesure l'information dont il disposait ; l'autre, J-P. Delhemme, beaucoup plus récemment, en février 2022, cette fois, put me donner des éléments plus concrets par voie privée (voir ci-dessus en particulier un document qu'il m'a communiqué, semblant être une carte postale). Ce monsieur s'est avéré être le petit-neveu d'Emile Posteaux, gardant en sa possession lui aussi des bouchons sculptés hérités de son père, Léon Delhemme, qui les avait lui-même reçus en héritage de son oncle, le fameux Emile. Un article, vraisemblablement, de La Voix du Nord, de 1964, revenait sur cet héritage (voir ci-contre).

Ce qui est aussi intéressant pour moi dans cette communication, c'est la reproduction de deux peintures (j'en reproduis une ci-dessous) d'Emile Posteaux en possession de M. Delhemme. Je m'interrogeais, en effet, au sein de mon enquête sur les peintures que Posteaux exécutait parallèlement à ces petites sculptures, vantées par un journaliste localier des années 1930, comme étant de véritables chefs-d'œuvre. Je n'avais pas trouvé jusqu'ici de photos de ces tableaux. Force est de constater cependant qu'à mon humble avis, les bouchons sculptés en forme de mini-trognes restent la partie la plus originale des travaux d'Emile Posteaux...

Tableau d'Emile Posteaux représentant des roses, certes troussées avec réalisme, mais sans grande originalité, je trouve ; coll. J-P. Delhemme.

Trois boîtes de quatre bouchons de la collection de J-P. Delhemme, conservés par héritage de Léon Delhemme ; le cartel présent sur les boîtes du haut provient probablement du musée originel d'Emile Posteaux à Orchies ; l'homme au canotier en bas est probablement une caricature de Maurice Chevalier ; ph J-P. Delhemme.

Les nouveaux éléments communiqués par J-P. Delhemme me parvinrent alors qu'un mien article pour la revue (excellente) de Joël Cornuault, Des Pays habitables, numéro 5, était déjà à l'imprimerie, toute proche de la parution. Le timing n'était pas au rendez-vous...

4e et 1ère de ouverture de la revue Des Pays habitables, où l'on peut détailler son sommaire à droite, avec l'annonce de mon article sur Posteaux.

Pages finales de mon article dans la revue : "Emile Posteaux, chantre et rédempteur des vieux bouchons".

Il faut donc que mes lecteurs fidèles du Poignard, si le sujet les intéresse, se procurent la revue – une des meilleures revues poétiques et littéraires du moment, soit dit en passant, en dépit de sa mise modeste, qui me rappelle la revue Plein Chant d'Edmond Thomas à laquelle moi, comme Cornuault du reste, avons collaboré par le passé – pour compléter leur information, à côté des quelques nouvelles illustrations que je donne ici, grâce à l'obligeance de M. J-P. Delhemme. Sur la revue Des Pays habitables, on pourra consulter la présentation rédigée par son auteur sous ce lien. Et pour se la procurer, voici comment faire... suivez les indications ci-dessous données à l'intérieur de la revue... On peut aussi aller faire un tour sur le site web de l'éditeur (La Brèche éditions).

Emile Posteaux, à ses heures de loisirs, dans les années 1930, se prit de passion pour les bouchons de Champagne dont il déplorait l'abandon funeste dans lequel on les rejetait, une fois qu'on les avait fait sauter du col des champenoises. Sans doute trouvait-il une analogie entre leur sort et celles des gens modestes comme lui. Au point de se mettre à les tailler, les ciseler, les ouvrager en faisant naître toute une galerie de tronches variées, campant des personnages de sa ville d'Orchies, la plupart du temps fort rubiconds...

Quatre têtes, dont celle d'un pompier ; ph. et coll. J-P. Delhemme

Photo de la famille Delhemme montrant Emile Posteaux en compagnie de sa femme, années 1930 ; archives J-P. Delhemme.

18:53 Publié dans Art immédiat, Art insolite, Art naïf, Art populaire insolite, Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : émile posteaux, bouchons sculptés, vieux bouchons, champenoises, bouteilles de champagne, revue des pays habitables, joël cornuault, la brèche éditions, violons d'ingres, dadas, art des retraités |  Imprimer

Imprimer

20/10/2021

Des tours pour voir la mer, un rapprochement

« En achetant ma ferme, j’ignorais l’affaire que je faisais avec les oiseaux bleus, les goglus des prés et les grives, qui n’étaient pas comptés dans le prix ; je n’imaginais pas davantage les aurores et les crépuscules sublimes qui tombaient dans mon escarcelle – les étendues de paysage, les vues sur les champs et les petites routes. Je ne mesurais pas non plus le luxe indescriptible de notre rivière indienne, le Musketaquid. Il coule parallèle à la rue du village et chaque maison de cette longue rue possède une porte de derrière qui, par le jardin, mène à la rivière sur laquelle, l’été, une yole, ou un doris, vous conduit vers des enchantements chaque jour nouveaux et, l’hiver, offre au patineur ses étendues gelées. Et puisque notre rivière n’est ni le Hudson ni le Mississippi, je me heurte depuis longtemps au problème suivant, qui est du ressort d’un ingénieur : de quelle hauteur devrait être la tour qui, de mon jardin, me permettrait de voir l’océan Atlantique, à une trentaine de kilomètres d’ici ? »

Extrait de Ralph Waldo Emerson, Promenades à Concord. Traduit de l’anglais (américain) par Jean Duval et présenté par Thierry Paquot. Librairie La Brèche, éditions. Cité sur le site de l'éditeur.

Photo Olga Caldas, 2021.

Ce texte m'a tout de suite fait ressouvenir d'une photo prise par Olga Caldas du côté de la forêt des Cèdres, qui se trouve près de Bonnieux dans le Vaucluse, montrant ce que l'on appelle dans le pays, la "Tour Philippe" (ou "de Philippe").Cette tour a été bâtie, inachevée apparemment, vers 1885, par un artiste que l'on présente sur internet volontiers comme un excentrique, Philippe Audibert, parce qu'il désirait voir la mer depuis son sommet. Disparu malheureusement trop tôt (une attaque d'apoplexie à 64 ans), il ne put aller au bout du projet. Son beau-frère, ayant hérité du lieu, arrêta les frais... Il paraît que la vue ne porte que jusqu'à l'étang de Berre. Sa tour, en attendant, reste un édifice tout à fait remarquable et passablement romantique.

13/04/2021

Nous en étions au 37e confinement.... (Une vision de Pierre Chevrier)

"Nous en étions au 37è confinement…Onze ans !...Depuis onze ans périodiquement l’Etat imposait des temps plus ou moins longs où on ne devait pas quitter le domicile, et les conditions devenaient de plus en plus contraignantes à chaque fois ; car, après chaque dé-confinement, l’épidémie reprenait de plus belle et se renforçait, avec son lot de victimes ; le traitement était devenu une course à l’échalote, car le virus mutait très rapidement, rendant obsolète tous les vaccins qui avaient été mis en œuvre. L’application du dernier confinement datait de plus de deux ans, et cette fois, tout le monde était convaincu que la vie sociale ne reprendrait plus ; les gens s’étaient résignés à fonctionner en autonomie dans les villages.

Chez nous, au début, on avait relié les maisons entre elles par des tunnels de fortune, un peu par amusement, juste histoire de braver les directives en allant chez les voisins porter quelques boissons ou échanger quelques plats ; ou jouer au tarot. Avec le temps, le système s’était perfectionné et on avait consolidé les passages, qui devinrent partie intégrante de nos habitations. De confinement en confinement, comme il nous semblait acquis que la situation mondiale ne pourrait

pas s’améliorer, on avait donc fini par construire des passages en dur ; et même, en creusant le sol (ce qui est particulièrement difficile par ici) des boyaux de communication qui nous mettaient hors de vue des brigades de surveillance, qui d’ailleurs arrêtèrent vite de circuler..."

Pour lire la suite, on peut cliquer là dessus... : Pierre Chevrier VENTILATION 3.pdf

Bruno Montpied, Ecroulement du masque, 31 x 23 cm, 2020.

17:06 Publié dans Art singulier, Littérature, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : confinement, covid 19, tunnels, pierre chevrier, masque, bruno montpied, écroulement |  Imprimer

Imprimer

13/01/2021

Cabanes et Nuage Vert

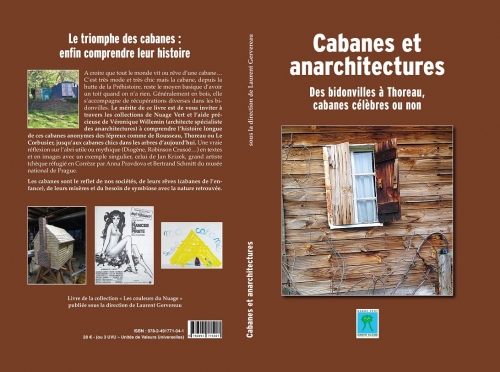

Cabanes et anarchitectures

Des bidonvilles à Thoreau, cabanes célèbres ou non

par Laurent Gervereau

(en noir, remarques marginales de l'animateur du blog)

Nuage Vert [centre culturel à Argentat, Corrèze] a décidé de faire de la résistance culturelle, considérant que le lien social, l'animation territoriale, la défense des créations et des savoirs devenaient plus que jamais des actions prioritaires dans le monde fracturé et traumatisé aujourd'hui. Faire des opérations de qualité dans la ruralité en défendant la biodiversité et la culturodiversité constituent l'axe des toutes les manifestations. A l'heure où des appels internationaux pressants se font pour la défense de l'environnement, une nouvelle opération s'ouvre en janvier [apparemment du 9 janvier à fin février 2021] sur un sujet banal mais qui n'avait jamais vraiment été étudié : les cabanes.

Le livre relié de 192 pages couleur (achetable par carte bancaire sur lulu.com et l'exposition (pour laquelle est envisagée la possibilité de visites privées sur rendez-vous en attendant des ouvertures plus larges) donnent un panorama de l'histoire générale des cabanes de la Préhistoire à aujourd'hui. Il s'agit aussi bien des abris antiques sur tous les continents, des cabanes de bergers, du scoutisme ou du naturisme des années 1930, des hippies, des bidonvilles, que de celles de Rousseau, Virginia Woolf, Thoreau, Le Corbusier et d'architectes célèbres aujourd'hui.

![Maquette grand format de la cabane de Thoreau en cours de construction par Jean-François Beaud[3170].jpg](http://lepoignardsubtil.hautetfort.com/media/02/02/2303609982.jpg)

Maquette grand format de la cabane de Thoreau en cours de construction par Jean-François Beaud.

Le 4e et la première de couverture du livre annoncé par Laurent Gervereau dans l'annonce ici présente que je ne fais que répercuter.

(...)

De belles contributions se sont rassemblées. Véronique Willemin, architecte et créatrice de la collection "anarchitectures" aux éditions Alternatives (maisons mobiles, maisons sur l'eau...), a apporté tout son savoir et des documents précieux. Jean-François Beaud a réalisé une maquette exceptionnelle grand format (au quart) de la cabane d'Henry David Thoreau – cabane aujourd'hui disparue de ce grand précurseur de l'écologie. Anna Pravdova et Bertrand Schmitt du musée national de Prague ont écrit sur les cabanes des Krizek à Goulles. Peter Blok a installé un morceau de ses maisons-cabanes, autonomes énergétiquement, et déplaçables. Les cabanes de la ferme des histoires mélangées, créées par la famille Layotte à Sexcles, sont montrées, comme celles des ermites du Moyen-Age, les yourtes, Robinson Crusoé et La cabane de l'Oncle Tom (première traduction avant de l'appeler "case"), des dessins d'enfants sur leurs cabanes, la maquette des hortillonnages par Jacques Hennequin, des photos inédites de Notre-Dame-des-Landes, les hippies, les cabanes-maisons de Guy Rottier (ami de Reiser et précurseur de l'énergie solaire)... Bref, les cabanes, cela concerne tout le monde, les riches et les pauvres, hier et aujourd'hui, ici et ailleurs.

Type de maquette de Jacques Hennequin, conservé chez Nuage Vert ; ph. Bruno Montpied, 2018.

Alors, ne ratez pas ce premier bilan de la base des habitats, celui qui nous rappelle à nos fonctions essentielles et à notre rapport primordial à une nature dont nous faisons partie.

Le livre : Cabanes et anarchitectures achetable par carte bancaire sur lulu.com

Renseignements pour la possibilité de visites privées sur rendez-vous : contact@nuage-vert.com et 06 12 29 60 97.

13:35 Publié dans Amateurs, Architecture insolite, Art immédiat, Art populaire contemporain, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Littérature, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : nuage vert, argentat, écologie, thoreau, krizek, anna pravdova, bertrand schmitt, cabanes, anarchitectures, laurent gervereau, hortillonnages, notre-dame-des-landes |  Imprimer

Imprimer

14/12/2020

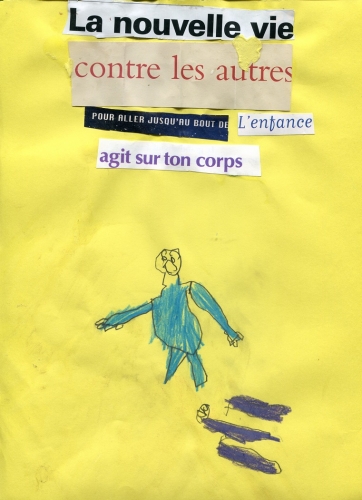

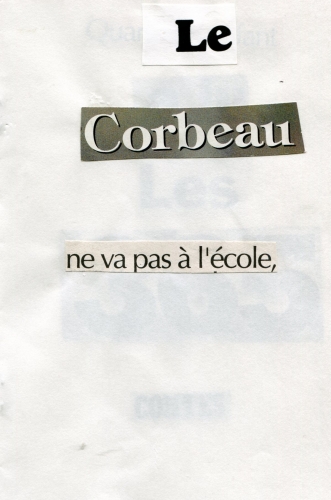

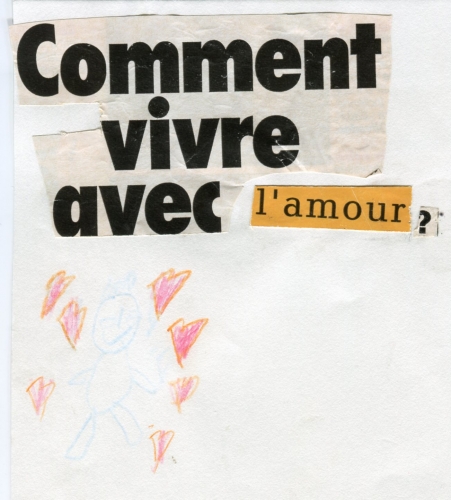

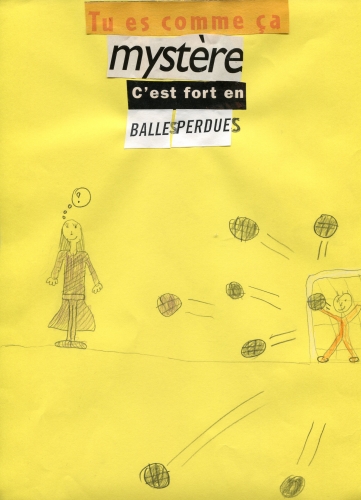

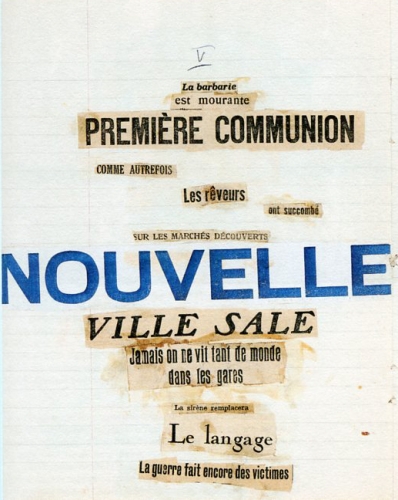

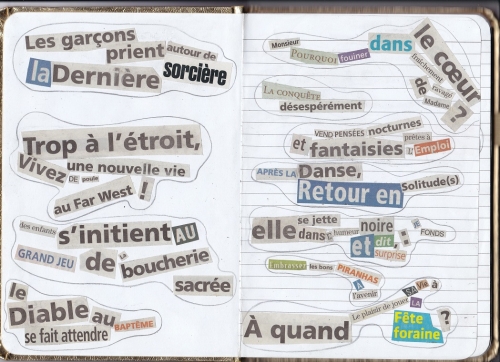

La poésie aujourd'hui (2): les poèmes de mots collés de Vanessa Ancelot

Il y a quelques années, alors que je travaillais encore en Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) d'une école primaire du Bas Belleville, je proposais de temps à autre aux enfants dans mes ateliers d'écriture organisés le soir pour des CE1 (des 7-8 ans) d'écrire des phrases en piochant dans des boîtes de mots découpés au préalable par d'autres enfants, notamment des CP, pendant le service d'interclasse du milieu de journée. L'essentiel étant de réaliser des phrases "qui tiendraient debout", qui seraient syntaxiquement valables. J'étais un animateur et non pas un enseignant, et je proposais cela comme une expérimentation ludique. Le collage des mots avec leurs couleurs, leurs typographies variées, souvent attractives, plaisait aux enfants qui fréquentaient l'atelier et la BCD (ils avaient choisi cet atelier-lecture (et écriture) avec leurs parents et étaient a priori motivés).

Collage de Fatima (toute une philosophie du comportement à avoir vis-à-vis de son enfance parmi les autres condisciples quand on est une très jeune fille), vers 1996, archives Bruno Montpied.

Collage de Tseman M., (qui soupirait peut-être de ne pouvoir faire comme le corbeau, au plumage noir comme la couleur de sa peau ; d'origine africaine, Tseman, par ce texte, retrouvait (ou répercutait?) le ton des proverbes africains par ailleurs), archives B.M.

Collage de Arnaud (grave question...), archives B.M.

Collage de Christine W., (un coup de dés n'abolit jamais le hasard?), archives B.M.

Collage de Léa M. (qui dans ses collages aimait les phrases lapidaires mais au sens - comme le lait - condensé), archives B.M.

Les résultats étaient curieux. Le hasard nous donnait des sortes de poèmes impromptus. On s'accordait eux et moi sur le fait que la phrase devait avoir quelque sens. Je n'étais jamais été sûr qu'ils en perçoivent toutes les dimensions. Pour m'en assurer davantage, je leur demandais d'illustrer ensuite la phrase obtenue.

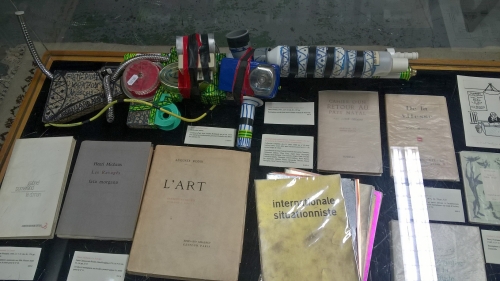

Poème de mots collés de Louis Aragon, extrait d'un cahier de collages de 1924, (exposé actuellement à "L'Invention du surréalisme", jusqu'au 7 février 2021, à la Bibliothèque Nationale de France, site Mitterrand).

Il y avait des télescopages de mots qui donnaient des éclairs poétiques surprenants, déroutants. Sans bien le savoir, sans m'en souvenir précisément, on mettait nos pas dans ceux des dadaïstes qui avaient joué au début du XXe siècle de même que nous avec des mots découpés et collés, selon la technique que l'on appelle aussi, dans les manuels d'ateliers d'écriture, des lettres anonymes.

On peut convoquer aussi le souvenir dans les années 1950-1960 des collages de mots de Guy-Ernest Debord dans ses livres, illustrés de "structures portantes" d'Asger Jorn, Mémoires ou Fin de Copenhague.

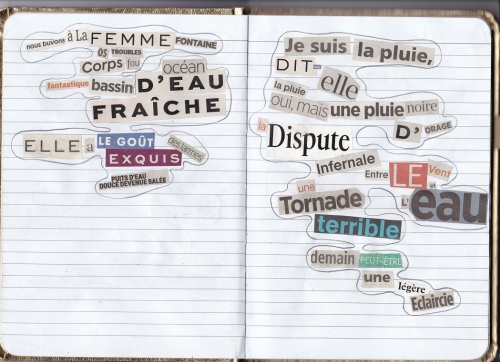

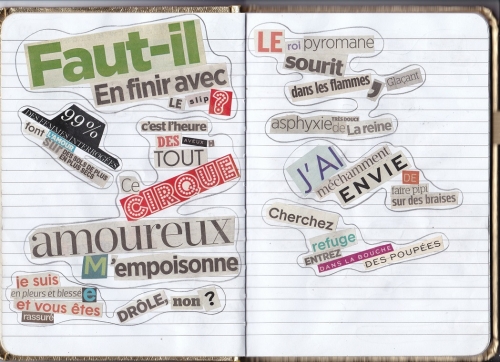

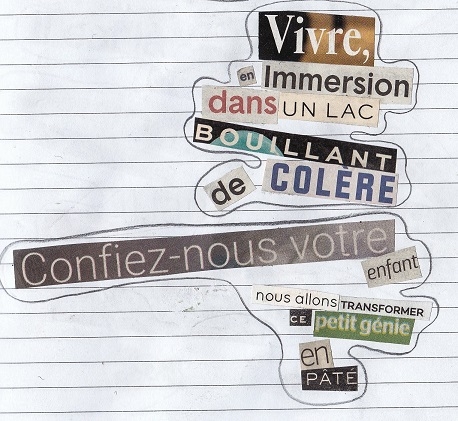

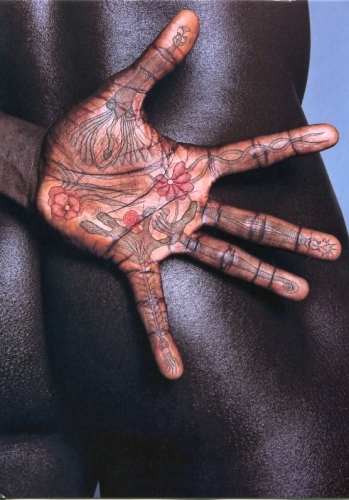

Mots collés dans un carnet par Vanessa Ancelot, 2020. Photo et collection de l'artiste.

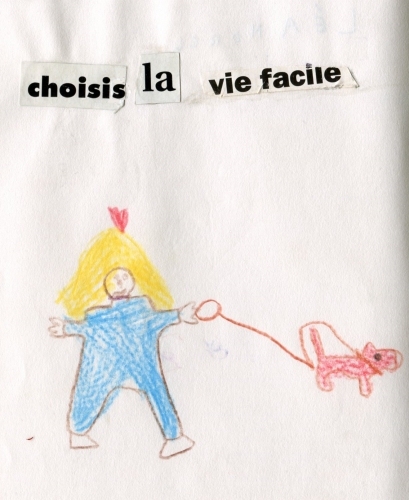

Mais tout cela m'est revenu ces temps-ci grâce à d'excellents collages réalisés récemment par une jeune femme de nos amis, Vanessa Ancelot, qui excelle dans cet art, je dois dire, obtenant des poèmes très drôles, percutants, qui renouvellent avec bonheur la poésie contemporaine, faite de ronron et de vers obscurs très souvent enquiquinant. Jugez plutôt d'après les exemples ci-dessus et ci-dessous. Chaque poème, pour se distinguer des voisins, est entouré d'un trait de crayon.

Vanessa Ancelot, ph. et coll. de l'artiste.

Vanessa Ancelot, ph. et coll. de l'artiste.

Vanessa Ancelot, ph. et coll. de l'artiste.

Et cet avant-dernier pour la route, imprégné d'un bel humour noir, ce dernier prenant souvent le relais de la tendre moquerie, du goût de l'absurde aussi parfois, ou de la poésie directe à coloration narquoise.... :

Vanessa Ancelot, ph. (détail) et coll. de l'artiste.

Enfin, un dernier collage sur les structures portantes cette fois de l'ami Darnish, bien connu sur ce blog, par ses commentaires fréquents.

Mots collés, Vanessa Ancelot, peinture, Darnish, ph.et coll. des artistes, 2020.

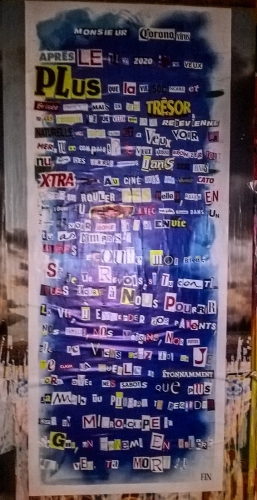

Dernier?... Pas tout à fait cependant. J'oubliais de joindre aux collages ci-dessus cette affiche photographiée avenue Trudaine dans le IXe arrondissement ces jours-ci, alors que je méditais cette note:

Adresse à l'attention de "Monsieur le Coronavirus" qu'on prie de s'en aller et de nous rendre toute liberté... Mais ce texte, s'il est réalisé par la technique des mots collés, n'est pas fait du tout au hasard, il est laborieusement volontaire ; ph. B.M. 2020

17:15 Publié dans Art de l'enfance, Art immédiat, Littérature, Poèmes choisis du sciapode, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : mots collés, poèmes de mots collés, collages de mots, art enfantin, louis aragon, dadaïsme, vanessa ancelot, humour noir, goût de l'absurde, surréalisme, guy-ernest debord, asger jorn, darnish |  Imprimer

Imprimer

22/11/2020

La poésie aujourd'hui (1)

Cadavres exquis

Darnish, Laurent Mahuas, Bruno Montpied

(séance de la nuit du 1er janvier 2016, vers 3h du matin)

1.

Et il s’est perdu.

Oui, dans la boîte où étaient rangés les os de son père.

Pourtant, il était un modèle

Qui montrait de bien belles jambes.

J’aime les belles fesses, surtout les grosses.

C’est ce que tout le monde demande à Quentin.

2.

La barrière était trop mouillée pour un drapeau.

Elles levaient la main pour demander à ma femme de chanter à tue-tête.

Cela causait du tapage dans le garage de tous les jours,

Ton four rempli de grains de raisin qui fondent sur

Une grande maison pleine de singes qui grimpent aux rideaux en criant :

Je n’en peux plus !

3.

La couleur verte m’a longtemps ennuyé.

Elle est très belle, trop belle même

Mais je me sens un Superman.

A Concarneau, je pêchais le plus beau poisson du monde.

Certes !

Et on s’en ira vers le bord de mer des algues qui ressemblent aux cheveux, bien sûr !

Car je suis un cochon.

4.

(Laurent Mahuas, Bruno Montpied)

L’ourlet déchiqueté de sa jupe,

Je n’en ai rien à foutre.

Là, au fond de la trompe de l’éléphant,

Une petite chapelle inconnue

Baisse les yeux

Avec le temps.

20:57 Publié dans Littérature, Poèmes choisis du sciapode | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : cadavres exquis, darnish, laurent mahuas, bruno montpied, poésie contemporaine |  Imprimer

Imprimer

09/10/2020

Dictionnaire du Poignard Subtil

![]()

Saindoux:

"Je me souviens de Madame Ponteiller, fort aimable charcutière de la rue Kléber¹ chez qui mon père se fournissait en tranches de pâté de foie et de galantine dont il était friand. La boutique, riche en produits de toutes sortes pour moi souvent inconnus, me fascinait mais j'admirais surtout, au moment des fêtes de fin d'année, les sculptures en saindoux exposées dans la vitrine. L'artiste anonyme qui les réalisait avait du talent et excellait dans l'édification de mini-châteaux forts auxquels ne manquaient ni les mâchicoulis ni les barbacanes."

(Michel Laclos, Troyes et moi, éditions Cahiers Bleus/Librairie bleue, Troyes, 1999)

_____

¹ A Troyes. L'auteur, dans ce livre, reprend la tradition initiée par Georges Pérec, avec son Je me souviens, phrase magique qui fait aussitôt lever les fantômes de nos mémoires.

04/02/2020

Un tableau de Camille Van Hyfte, avec interprétation quasi automatique de Bihalji-Mérin

Ici, j'ai l'occasion, simultanément, d'entamer une nouvelle catégorie de ce blog, les écrits de personnalités en rapport avec les arts de l'immédiat ("Ecrivains et arts de l'immédiat"), en l'occurrence l'historien d'art Oto Bihalji-Mérin, pour sa façon d'interpréter un tableau sous une forme poético-littéraire, peut-être pas totalement contrôlée, comme je l'ai déjà pratiqué personnellement dans des notes précédentes de ce blog (voir cette autre catégorie que je crée aussi aujourd'hui, "Lecture d'images", à ne pas confondre avec la rubrique "Délires d'interprétation", quoique la frontière soit parfois ténue...). Le but premier est de rendre avant tout l'écho de l'image chez l'interprétateur, honnêtement, sans faire de fioritures littéraires, et en laissant passer des propos relevant d'associations d'idées, d'intuitions... Ici, on retire vraiment l'impression que Bihalji-Mérin a lâché les chevaux du rêve éveillé dans son évocation du tableau de Van Hyfte, d'une manière peu usuelle, me semble-t-il, chez lui.

C'est en cherchant des informations sur le peintre belge Camille Van Hyfte, peintre boucher hippophagique¹ d'origine flamande, et coureur cycliste aussi, par la suite installé en France, dans l'Oise, à Mouy (au nom curieux, on dirait un assentiment mou...) dont un vieux numéro de la revue Phantômas (n°7-8, de 1956, spécial Art Naïf) reproduisait en noir et blanc un tableau, que j'ai rebondi ensuite vers un livre de 1960 où il y avait le même tableau en couleur avec l'interprétation de Bihalji-Mérin, que je reproduis ci-dessous :

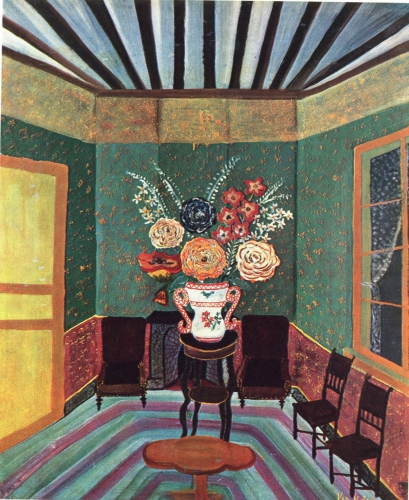

Camille Van Hyfte (1886-1960), Intérieur avec fleurs, ancienne collection Edmonde Charles-Roux, reproduit en couleur dans Oto Bihalji-Mérin, Les peintres naïfs, Delpire éditeur (1960).

"Ainsi son Intérieur avec fleurs, d'une perspective gauche et ramassée, offre-t-il une harmonie de tons fanés, comme étouffés, où même le bouquet traité en touches vives semble s'éteindre dans l'atmosphère vieillotte et petite-bourgeoise. On dirait que les tables aux pieds tournés, les deux chaises et les deux fauteuils, seuls meubles de cette chambre vide, attendent d'entrer en scène. Sous les énormes fleurs, le vase de porcelaine blanche ornée de motifs, a quelque chose d'insolite. Il n'y a jamais eu personne pour le poser là. La disproportion dans le rapport des objets entr'eux, comme le rapprochement inattendu des tons, laissent une impression étrange : on croirait que quelque chose vient de se passer là, que nous sommes incapables de savoir, ou que quelque chose d'insoupçonnable va arriver, et peut-être pas dans le domaine humain."

____

¹ Le seul boucher hippophagique de l'art naïf à ma connaissance!

16:45 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Ecrivains et arts de l'immédiat, Lecture d'images, Littérature, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : art naïf, camille van hyfte, boucherie hippophagique, phantômas, oto bihalji-mérin, lecture d'images |  Imprimer

Imprimer

08/09/2019

Détestations (2): "Cahier des détestations" de Régis Gayraud

CAHIER DES DÉTESTATIONS

1.

Pourquoi, lorsqu’on a à ouvrir une boîte de médicaments, on l’ouvre systématiquement du côté où la notice est pliée de manière à entraver la sortie immédiate du produit ? Cette situation est tellement agaçante que quand je dois ouvrir une boîte de médicaments, je commence maintenant par la tourner dans mes mains pendant quelques instants à la recherche d’un indice qui me permettrait de prédire de quel côté je dois le faire pour éviter de tomber sur cet impedimentum. Je tourne et retourne l’objet, je le secoue contre mon oreille pour tâcher de deviner, au bruit, la place de cette notice. Rien n’y fait. Il n’y a pas d’indice sur l’emballage et le son est uniforme. Et pourtant, quand je me risque à ouvrir la boîte, une fois de plus, la déception est au rendez-vous, et la notice est bien là pour me forcer à l’extraire avant d’atteindre la plaquette de gélules dont j’ai besoin. Je finis par croire que les notices sont animées, vivantes, et s’empressent de se placer du côté où elles m’entendent engager mes doigts quand elles comprennent que je m’apprête à ouvrir ces emballages.

2.

Dans les autobus parisiens, j’aime m’asseoir, si je suis seul et si je le peux, à la place située au premier rang, isolée, à droite, un peu en retrait du chauffeur, juste à l’entrée. Ainsi, je vois à peu près ce que voit le chauffeur, je le vois tourner le volant, appuyer sur le bouton qui libère les portes, manœuvrer le levier de frein de parcage – quels que soient les modèles d’autobus, il n’a pas changé depuis que je m’asseyais à la même place dans les années 1980, ce minuscule levier qui maintient immobile un si gros véhicule ! - et tel un enfant, je m’imagine conduire moi-même. Mais je déteste le très agaçant petit panneau d’information que la RATP a récemment disposé sur la vitre qui me sépare de l’entrée des voyageurs, car ce panneau - qui indique généralement qu’il y a des travaux sur la ligne 42 alors qu’on est sur la ligne 30 - placé à trente centimètres de mes yeux, m’empêche de voir totalement le paysage à l’avant du véhicule. Il est une punition rectangulaire infligée à l’amateur qui désire que son séjour dans cet habitacle s’accompagne d’une évasion mobile sur la chaussée parisienne. C’est aussi, car il reste fixe devant un décor qui se meut, si je le regarde, un bon moyen pour me forcer à communier dans la nausée qui saisit les occupants des sièges situés en arrière.

3.

Toujours dans le bus. Cela pourrait être une détestation, mais pas du tout. Bien au contraire, je me réjouis de cette intrusion de l’illogisme dans un monde où rien ne serait laissé au hasard. Pourquoi, sur les plans affichés dans les autobus figurent les correspondances des arrêts avec les stations de métro les plus proches, et non avec les autres autobus, alors que le ticket utilisé dans l’autobus permet la correspondance avec d’autres autobus, mais jamais, justement, avec le métro. Je ne suis pas dupe et comprends bien que cela ne démontre que la réticence de la RATP à faire la réclame de ces correspondances entre autobus, et l’incitation à faire prendre plusieurs moyens de transports qui exigent l’utilisation de plusieurs tickets, mais je le répète, j’apprécie cette bévue, ce hoquet du garantisme institutionnel qui m’oblige à connaître par cœur le plan du réseau des autobus parisien, comme jadis avant le long exil qui m’a tenu éloigné de Paris pendant vingt ans.

4.

Cela ressemble à la boîte de médicaments. Quelque chose qui nous échappe. Pourquoi lorsqu’on a une forte envie d’uriner, peut-on se retenir parfois assez longtemps, voire très longtemps, mais, sitôt qu’on s’approche du but du voyage, devient-il de plus en plus difficile de se retenir ? Vous attendez l’ascenseur qui va vous monter chez vous, et de nouveau, vous constatez l’inexorable. L’ascenseur va vous monter chez vous, dans quelques instants, vous y serez, mais cela devient insupportable, vous cherchez à penser à tout autre chose, au Sahara bien sec ou à une page de Proust, il y a une courte rémission, mais vous voilà sur le palier, et vous sentez imminente l’explosion, vous voilà à manœuvrer fébrilement la clef dans la serrure tout en dégageant votre bras gauche de la manche de votre veste, vous luttez, vous vous jetez dans les toilettes… Or, si l’appartement était distant d’encore dix minutes et que vous étiez encore à cet instant précis dans la rue ou le métro, avec la même quantité d’urine dans la vessie et depuis autant de temps, vous pourriez encore tenir dix minutes supplémentaires jusqu’au moment où vous vous retrouveriez en bas de l’ascenseur, etc.

5.

Cette sensation que la vessie sait où nous allons et s’y précipite plus vite que notre corps est vraiment détestable. Elle me rappelle une autre détestation. Se trouver dans une maison, avec le chien de la maison, et soudain, le voir se redresser oreilles aux aguets, puis se mettre à japper joyeusement, et constater cinq ou dix minutes plus tard qu’il avait entendu (senti ?) son maître arriver à pied au coin de la rue situé à deux cents mètres, au bas mot. Cela me provoque un profond malaise qu’heureusement, je n’éprouve que rarement, étant rarement confronté à cette situation.

6.

Cette ruse des notices de médicaments, cette intelligence de la vessie, ce pressentiment des chiens me rappellent un autre malaise, celui-ci sans doute plus abstrait, mais qui a nourri mes angoisses et ma superstition et que je déteste pour cela. Pendant toute mon enfance, j’entendais fréquemment parler de phénomènes paranormaux. Dans les conversations des grandes personnes, il y avait toujours quelqu’un pour vous parler de telle ou telle petite cuillère qui avait sauté de la tasse à café de telle ou telle tante le jour et l’heure précise où son fils était mort pendant la guerre de 14-18. On se délectait d’histoires de ce genre, on en entendait en famille, chez des amis et même chez des gens côtoyés fortuitement. Cela m’a angoissé pendant des années ; pendant des années, le moindre objet qui semblait s’échapper, le moindre craquement dans un meuble, le moindre courant d’air dans un rideau me faisaient croire à un signe du destin. Attendant quelqu’un qui n’arrivait pas, j’attendais plutôt, avant tout, le signe funeste que sa mort accidentelle allait m’envoyer. Ayant eu des enfants, j’ai tout fait pour ne pas répéter devant eux ces mêmes discussions que j’avais entendues à leur âge et j’ai constaté que ces phénomènes ont cessé d’être à l’ordre du jour des conversations aujourd’hui, mais je ne cesse pas de craindre qu’un signe terrifiant me soit envoyé un jour, annihilant tous mes efforts pour oublier cette sensation détestable.

7.

Retour aux autobus. Je n’aime pas beaucoup le petit bus qui monte la rue des Martyrs et rejoint la mairie du XVIIIe arrondissement en se tortillant dans Montmartre. Trop petit, ressemblant à un jouet en plastique. Je n’y crois pas. J’essaie de me mettre dans la tête d’un enfant d’aujourd’hui, et je me dis que peut-être, dans soixante ans, au contraire, l’enfant d’aujourd’hui aimera se souvenir de cet autobus en miniature, comme moi j’aime me souvenir que le service de la ligne 46, dans mon enfance, était assuré par de curieux petits autobus à la livrée bleue et crème, contrairement au vert des autres lignes parisiennes et que j’aimais aller au bois de Vincennes en prenant cet autobus à l’angle de la rue Varlin et du Faubourg Saint-Martin. Je me demande alors s’il n’y avait pas de vieux Parisiens que cette couleur extravagante horripilait, et je me demande même si je n’ai pas entendu mon père récriminer à ce propos. Alors, la boucle serait bouclée, et c’est plus encore cette idée que je déteste.

02:52 Publié dans Littérature, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : régis gayraud, détestations, autobus parisiens, urologie, activités réflexe, chiens, paranormal, ligne 40 et ligne 46 des autobus parisiens |  Imprimer

Imprimer

03/09/2019

Dictionnaire du Poignard Subtil

![]()

Dit :

"Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer."

André Gide (1869-1951), Traité du Narcisse, Gallimard.

01:42 Publié dans DICTIONNAIRE DE CITATIONS DU POIGNARD SUBTIL, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andré gide, dictionnaire du poignard subtil, citations, dit |  Imprimer

Imprimer

31/08/2019

"Le truc qui m'énerve", par Pierre Chevrier (suite à "Détestations (1)")

LE TRUC QUI M’ÉNERVE

La cravate

Ça n’est pas tellement la cravate qui m’énerve, mais plutôt les mecs qui en portent une, par obligation ou discipline ; qu’est-ce que ça veut dire? Moi, je n’ai pas de cravate ; ou plutôt si : une, avec Wallace et Gromit dessus ; le nœud est toujours fait et je la mets pour le théâtre, comme une caricature. J’avais vachement aimé quand les « Grünen » étaient apparus au Bundestag en 1983, en pulls et en baskets ; y’avait même des mecs qui tricotaient en séance. Maintenant les Verts sont coiffés-cravatés comme les autres, bien alignés en uniforme ; c’est que le pouvoir est au bout de la cravate! Parfois, je me dis que, si j’avais porté une cravate, je serais peut-être empereur à l’heure qu’il est ; je n’arrive pas à éprouver du regret...

Y…

Je ne sais pas si vous avez remarqué ‒ on voit beaucoup ça en BD (je lis énormément de BD) ‒, quand il faut mettre le 3e pronom, « il », ou « ils », pour faire oral et familier, les auteurs-lettreurs mettent « y » : « Y m’a dit... », « Y paraît...», etc. Mais réfléchissez un peu, nom d’un petit bonhomme ! Le « Y » dans la langue française écrite a déjà des fonctions bien identifiées (adverbe et pronom) ; pour signifier le pronom personnel « il » et sa troncation, il suffirait donc, à l’écrit, de faire comme à l’oral : de supprimer le « l », et d’écrire tout bêtement « i », avec une apostrophe, si on veut, pour bien faire voir que ça correspond à une élision: « i’ ». D'ailleurs, certains écrivains québécois, comme par exemple Réjean Ducharme, utilisent cette résolution graphique dans leurs romans ; c’est bien plus adapté !

Les "épingles" à linge¹

Vous, je sais pas, mais moi, à chaque fois que je dois étendre du linge, je trouve les épingles enfoncées jusqu’à la charnière, et il faut les reprendre une par une pour les faire glisser sur le fil ; parce que, si vous avez bien remarqué, les épingles à linge sont parfaitement conçues : elles présentent un ingénieux système de gorge qui leur permet de coulisser facilement, « frrrrt, frrrt... », sur le fil, tout en restant suspendues. C’est pratique. Mais quand elles sont engagées à fond, le bois (ou le plastique) coince, et ça ne glisse plus ; c’est tout bête. Alors, si un jour je dois aller étendre du linge chez vous, veillez à ce que les épingles soient bien disposées pour coulisser ; sinon, je n’y retournerai pas deux fois !

Extraits de L’Horreur vagabonde n° 4-5-6, septembre 2014. Plusieurs numéros récents de cette feuille sont accessibles sur le site de Gérard Minault (voir en colonne de gauche).

____

¹ L'auteur veut bien sûr ici parler des "pinces" à linge. Mais, comme il me l'a confirmé, il s'agit ici d'un mot des familles, une erreur qui, avec le temps, a pris force de loi dans sa famille.

00:11 Publié dans Littérature, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : détestations, le truc qui m'énerve, pierre chevrier, l'horreur vagabonde, mots des familles |  Imprimer

Imprimer

21/08/2019

Détestations (1)

Je déteste Charlotte de Turckheim.

Je déteste que l'on parle à toute vitesse, au point d'être incompréhensible.

Je déteste la canicule.

Je déteste qu'on rit sans cesse de ses propres plaisanteries.

Je déteste les ongles ou les lèvres peints en noir.

Je déteste les sourcils que l'on a épilés, au point de les faire ressembler à un trait de crayon.

Je déteste tous les ventres proéminents, y compris le mien.

Je déteste les sifflotements nerveux.

Je déteste les artichauts.

Je déteste les hommasses.

Je déteste les avis politiquement corrects.

Je déteste le jésuitisme.

Je déteste l'acné (comme tout le monde).

Je déteste qu'on soit grossier avec les serveurs, qu'on leur passe sèchement des commandes, sans y mettre la moindre bonne volonté. Cela manifeste un manque de considération absolue pour ces personnes. De quel droit ?

Je déteste les pellicules.

Je déteste que l'on dise d'une femme qu'elle est une poule, une poulette, ou encore une pouliche.

Par ailleurs, je n'aime pas beaucoup les poules et je déteste ces imbéciles de coqs.

Je déteste les gens qui n'ont pas d'humour.

Je déteste la canicule (bis).

Je déteste les braseros aux terrasses des cafés et, plus généralement, cette tendance depuis plusieurs années, chez beaucoup de clients, à vouloir que la température reste éternellement élevée à ces terrasses, comme si l'hiver, ou la froidure de l'automne, ne devaient plus exister.

Je déteste l'affirmation qui consiste à dire qu'on a besoin de soleil perpétuellement, même lorsqu'on vit déjà sous la pire des canicules. C'est comme si on réclamait en se pâmant d'avance son futur bûcher.

Je déteste l'amoralisme.

Je me méfie du laisser-aller.

Je déteste les lieux qui ont été longtemps publics, puis qui ont été privatisés.

Je déteste les mains moites, et la moiteur en général.

Je déteste l'humidité chaude et étouffante, et ne peux donc envisager d'aller dans un pays tropical….

Je déteste les souris, et les rats. Et les rongeurs en général (mais pas les écureuils).

Je déteste les petits rires contractés et étouffés des adolescentes ou des jeunes filles qui se complaisent à ces rires énervés, notamment dans les trains (ma mère appelait ça "riffoler"….). Rire à ses propres phrases s'avère dans tous les cas un art délicat, de toute façon...

Je déteste les haricots-beurre, avec leurs fils et leurs haricots blancs à l'intérieur. Je ne sais pourquoi, mais je les associe à l'ennui dans les provinces de jadis. Sans compter leur goût insipide.

De même, je ne prise guère les navets.

Je déteste les soutanes, des bonnes sœurs en particulier. Outre le message de refus du corps et de ses plaisirs charnels que transmettent ces vêtements, on pressent toujours la sueur rance par dessous, dans les coins sombres, que l'ensoutané n'aura pas voulu laver, par honte de ses excrétions, effroi à l'égard de ce qui s'écoule du corps...

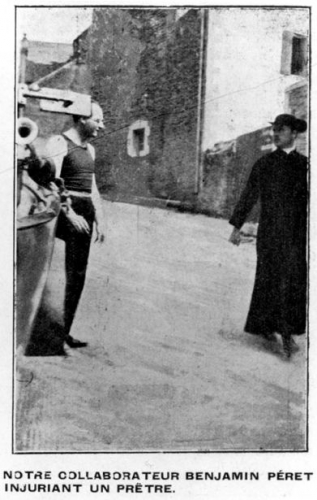

Paru dans la Révolution surréaliste n°8, 1er décembre 1926.

Je déteste également les burkas, voiles et tutti quanti, qui transforment les êtres humains en fantômes inquiétants.

Je déteste les comportements sans gêne en général.

Je déteste l'avenue des Champs-Elysées (qui est selon moi ‒ à rebours du qualificatif convenu ‒ l'avenue la plus laide et la plus ennuyeuse du monde).

Je déteste depuis longtemps le café au lait.

Je déteste les chapeaux de paille.

Je déteste porter des pulls de laine à même la peau.

Je n'aime pas particulièrement mon apparence, et apprécie fort rarement les photos que l'on fait de moi (j'ai souvent l'impression que c'est fait exprès pour me montrer sous un mauvais jour).

Je déteste le bourdonnement zézayant, comme rempli de satisfaction de s'être repu de notre sang, qu'émettent les moustiques qui s'envolent loin des corps humains dans la nuit. On les imagine ivres, en train de tituber en vol. Leur infect petit bourdonnement, c'est leur "hips!" de moustique soûlard…

Je déteste cette mode immonde qui consiste, chez certains hommes, à exhiber une partie de son slip avec la marque ostensiblement dévoilée, le pantalon, non retenu par une ceinture, ayant glissé opportunément. Que cela soit un hommage, paraît-il, aux taulards américains de qui on a retiré les ceintures pour éviter qu'ils ne s'en servent pour se pendre, ne rend pas cette mode plus séduisante...

Je déteste les chemises boutonnées jusqu'au cou. Même un seul bouton décroché ne parvient pas à m'apaiser. Il faut au moins deux boutons détachés pour que le corps respire.

Je déteste la fumée de cigarette, et, bien entendu, je haïssais les tabagies qui ont bienheureusement disparu aujourd'hui.

Je déteste la musique jouant à tout bout de champ dans les lieux publics, diffusée ainsi pour des motifs commerciaux, et appréciée cependant par une majorité du public, paraît-il, heureux d'être poussé ainsi à consommer dans une fausse atmosphère réjouie et "positive".

Je déteste aussi ces restaurants où l'on vous impose de la musique. Et les gérants à qui l'on demande de la faire baisser et qui font semblant d'obtempérer en obéissant dans un premier temps, avant de faire sournoisement remonter le volume ensuite.

Je déteste les gens qui disent qu'il faut "po-si-ti-ver".

Je déteste le choix de ne jamais critiquer, de ne jamais dire ce que l'on pense (à mettre en rapport avec ce que je dis plus haut du jésuitisme). Beaucoup de média devraient plus y réfléchir, parler franc ferait remonter certainement les ventes...

Je déteste le boulevard Magenta à Paris.

Au fond, je déteste toutes les grosses poches bourrées de nourriture, du genre pan bagna, burgers, sandwiches "grecs", tacos, fallafels dans lesquels il faut mordre en écartant les lèvres à s'en déchirer les zygomatiques (je dois avoir la bouche trop étroite pour ça ; c'est conçu pour des gueules de requin, et quand on n'en a pas, on l'attrape, à force de manger ce genre de sandwich...). Ce type de restauration rapide propose aux clients une fausse abondance, une fausse saveur sous des dehors en apparence variés et généreux.

Je déteste les chaussettes blanches à grosses côtes avec un triple anneau bleu, blanc, rouge, en haut, au-dessus de la cheville. Et, idem, quelle horreur que les pantalons de survêtement portés dans toutes les situations. C’est comme si on croisait des gens portant en permanence des pyjamas en dehors de chez eux.

Je suis exaspéré par les lacets qui cassent trop rapidement. On en retire l'impression qu'ils ont été conçus pour devoir être régulièrement remplacés. Obsolescence programmée…

Je finis par détester les jingles des radios, ou des annonces dans les gares SNCF, le métro, etc.

Je déteste les places côté fenêtre dans les tégévés et autres trains pourvus de wagons à couloir central.

Je déteste les touillettes en plastique, et plus généralement tous les couverts, gobelets surtout, et assiettes en plastique.

Je déteste les thuyas, les haies de thuyas. Je préfère donc les haines de thuyas…

Je déteste les voyageurs dans le métro qui veulent à tout prix occuper la totalité du strapontin de gauche, alors que soi-même, on occupe le siège près de la cloison. Cela les mène à vous serrer au point d'entraver le mouvement de vos bras au cas où vous voudriez les utiliser, pour attraper quelque chose dans votre poche par exemple. On ne peut pas récriminer, sous peine de passer pour le mauvais coucheur type. En vous tassant contre la cloison du wagon, ces types (ce sont toujours des hommes) vous suggèrent implicitement par leur comportement qu'ils vous considèrent comme des objets, des trucs inertes qui font obstacle, qui gênent…

Je déteste les gens qui n'admettent pas qu'on puisse déclarer ses détestations.

Bruno Montpied, J'aime pas les voitures, encre, lavis, stylo blanc, crayons et mine de plomb sur papier, 29,7 x 21 cm, 2016.

Je déteste au fond les voitures. Même si j'admets qu'elles sont bien utiles. Je les trouve laides. Dans un paysage, elles en polluent toujours plus ou moins l'aspect. Elles font tache.

Rue de Clignancourt, Paris XVIIIe ardt, août 2019. Ph. Bruno Montpied.

Une chose que je commence à abhorrer, ce sont ces barrières grises et vertes (quel choix de couleurs ! Les plus horripilantes mariées l’une à l’autre…) qui délimitent les zones en chantier ou en réparation sur la voie publique. Ces travaux s’éternisent de plus en plus, et les barrières aussi par conséquent, enlaidissant le paysage des rues, entravant la circulation aussi bien des véhicules que des piétons. Les badauds paraissent s’y être habitués. J’étais comme eux, mais à présent ces barrières me sont insupportables, me donnant en vie d’y mettre le feu…

Barrières à l'angle de la rue Andréa Del Sarte et de la rue de Clignancourt, août 2019 (installées là depuis bien plus d'un mois). Ph.B.M.

Cette note est la première de la nouvelle catégorie, "Détestations", que j'installe sur ce blog à partir d'aujourd'hui. D'autres collaborateurs sont les bienvenus pour indiquer leurs propres détestations...

00:16 Publié dans Détestations, Littérature, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : bruno montpied, détestations, littérature de l'immédiat, canicule, braseros, rongeurs, amoralisme, anticléricalisme, barrières de chantier |  Imprimer

Imprimer

21/07/2019

Dictionnaire du Poignard subtil

![]()

Solitude :

"Ne plus aimer sa mère fracture radicalement l'existence. C'est comme si on vivait avec un cœur différent de celui des autres. Ne plus aimer sa mère vous laisse profondément seul au monde, vous ampute. On ressent de la honte, on connaît le dégoût. On se croit volontiers un monstre."

Jean-Pierre Sautreau, Une Croix sur l'enfance, Nouvelles sources, 2019.

(Ce récit est un salubre – et pathétique – témoignage d'un homme que ses parents ont livré, pieds et poings liés, alors qu'il était un enfant de onze ans, aux séminaires des curés de Vendée, dont les élèves des années 1960 se mettent aujourd'hui à parler, révélant outre les attouchements et autres violences intrusives criminelles, plus généralement, le système de lobotomisation des consciences, la coercition généralisée due à l'éducation et au système religieux catholiques qui ont toujours eu pour but d'abolir toute pensée individuelle critique, et par là, toute liberté ; Eric Le Blanche (voir notes précédentes), peintre muraliste autarcique de Vendée, a écrit dans une de ses lettres retrouvées qu'il "donnait son âme et son corps à Dieu". Au regard des témoignages de crimes pédophiles qui affluent depuis quelque temps, en Vendée et ailleurs, concernant les prêtres, cette phrase du pauvre Le Blanche prend aujourd'hui un sens des plus inquiétants, voire tragiques...)

20/01/2019

Jeu du dictionnaire

J'aime beaucoup jouer au jeu du dictionnaire. Petite explication pour ceux qui ne connaissent pas. On choisit un mot inconnu de tous les joueurs. Chacun d'entre eux se cache pour écrire une définition qui pourrait être la bonne, puis la tend au meneur de jeu. Ce dernier écrit la bonne définition, et puis une imaginaire comme les autres joueurs. Il mélange toutes les versions, et ensuite, il les lit. On vote chacun à tour de rôle pour la définition que chacun croit la seule correcte. Ceux qui trouvent la bonne définition marque un point, et ceux de qui l'on a choisi la définition, marquent également un point, autant de fois que l'on a voté pour eux...

Ce qui m'amuse là-dedans, c'est évidemment, non pas que l'on marque des points (quoique un peu de compétition ne fasse pas de mal), mais que l'on invente des définitions imaginaires qui pourraient être plausibles – tellement, que l'on vote pour elles. Et aussi, que l'on invente des définitions surprenantes d'une poésie qui ne dédaigne pas d'être cocasse...

Voici quelques exemples, où, pour un même mot, j'ai mêlé, à l'exacte définition de mots rares, les définitions imaginaires que nous avons inventées récemment, le soir de la Saint-Sylvestre, où nous nous étions réunis à quatre amis (Michèle Bachelet, Guy Girard, Régis Gayraud et votre serviteur). A vous de reconnaître, si vous le pouvez, et sans tricher en regardant le dictionnaire, la définition qui vous paraît la plus plausible...

Quérulence : n. f. Tendance exagérée à la revendication et à la recherche de réparation contre des dommages imaginaires.

Quérulence : n.f. Maladie de l'âme ou neurasthénie légère propre aux troubadours (mot vieilli).

Gomarisme : n.m. Mouvement artistique d'avant-garde portugais (début XXe siècle). Il préconisait la représentation de scènes triviales sur des chasubles et autres vêtements sacerdotaux dont avaient été gommés les signes religieux.

Gomarisme : n.m. Doctrine du théologien protestant Gomar.

Sandaraque : n.f. Poisson que l'on trouve dans les hauts fonds de l'Océan Pacifique. Les pêcheurs vont les attraper en apnée, en risquant leur vie, car il est très rare qu'ils parviennent jusqu'à l'animal, le harponnent et parviennent à le remonter.

Sandaraque : n.f. Résine de thuya qui sert à faire des vernis.

Sandaraque : n.f. Bourreau qui était chargé de souffleter, jusqu'à ce que mort s'ensuive, les esclaves à Byzance.

Sandaraque : n.f. Arme de poing à lame recourbée utilisée en Crète archaïque lors de rituels minotaurins.

Racahout : n.m. Oiseau du genre perdrix, vivant sur les pentes des volcans de Nouvelle-Zélande. Il se distingue par son chant particulièrement semblable au concassage d'huîtres.

Racahout : n. m. Poudre à base de cacao et de glands servant en Turquie pour fabriquer des bouillies.

Racahout : n.m. Mot d'origine occitane qui désigne le bruit causé par l'entrechoquement des cailloux, consécutif au passage des marcheurs sur les chemins empierrés.

26/09/2018

Info-Miettes (32)

La Maison sous les Paupières

Revoilà l'antre sous les paupières qui se remet à pondre de l'expo(-pière). Son animatrice, Anne Billon, est passée dans le village perché du Carla-Bayle en Ariège où il y a, outre le très joli petit musée enchanté des Amoureux d'Angélique (art populaire et naïf et brut), tout plein d'artistes.

Le Carla-Bayle, c'est un peu St-Paul-de-Vence avant les touristes et l'artifice. Sera donc exposée du 6 au 28 octobre, à Rauzan (7 rue du Pont-Long), bourg de l'Entre-deux-Mers, la très inspirée Mélissa Tresse au nom comme un programme (autre que pileux).

Mélissa Tresse, la Joute, eau-forte et aquatinte, 44x30 cm, 2017.

Curzio Di Giovanni, une exposition proposée par Lucienne Peiry à Lausanne

Lucienne Peiry, l'ancienne responsable de la collection de l'Art Brut, même si elle fut "débarquée" par le syndic de Lausanne en 2012, d'une façon bien peu fondée, n'en continue pas moins de s'intéresser à l'art brut, bien entendu. Et je dois dire que, prisant passablement ses goûts en cette matière, j'accorde toujours beaucoup d'intérêt à ses choix de créateurs. Elle est un bon guide... Elle propose à partir du 26 septembre jusqu'au 22 novembre 2018, à Lausanne, à la HEP Vaud, une expo consacrée à Curzio Di Giovanni et à ses têtes aux étranges conformations. Elle comportera une soixantaine de dessins issus de collections privées, dont celui ci-dessous.

L'Atelier-Musée Fernand Michel à Montpellier expose Helmut Nimcewski

Ph. Bruno Montpied, 2016.

Ce musée aux collections d'art brut et d'art singulier bien sympathiques (surtout en ce qui concerne l'art brut) monte des expositions temporaires en sus de ses collections permanentes (au cœur desquelles on trouve un important fonds consacré à l'artiste singulier Fernand Michel qui constitue le socle du musée).

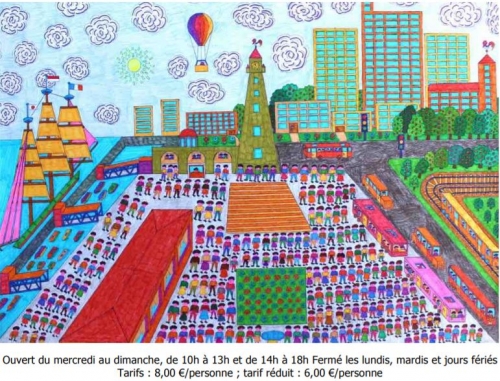

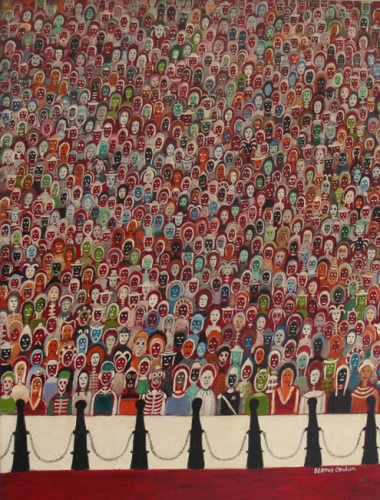

En voici une qui ouvrira bientôt ses portes du 3 octobre prochain au 10 janvier 2019, consacrée au créateur Helmut Nimcewski, féru de représentations de foules aux petits personnages serrés en rangs d'oignon, le tout dans des couleurs de bonbons acidulés. C'est un type de représentations que l'on retrouve souvent dans l'art brut et l'art naïf. Certaines sont même nettement plus poussées dans ce domaine, Berthe Coulon par exemple...

Berthe Coulon

Berthe Coulon

L'Atelier-musée se situe 1 rue Beauséjour, à Montpellier, tél: 04 67 79 62 22, mail: <CONTACT@ATELIER-MUSEE.COM> . Le site internet du musée est annoncé en (perpétuelle?) construction...

Monsieur Jacques Burtin en balade à travers l'Espagne...

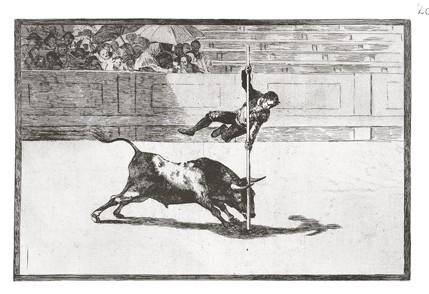

Goya, gravure, communiquée par Jacques Burtin.

"Hier, à Saragosse, la rencontre (...) avec l’une des gravures de Goya que je mets au-dessus des autres : « Légèreté et audace de Juanito Apiñani dans la Corrida de Madrid» (1814 -1816). Elle définit le mieux à mes yeux la situation de l’artiste. Non point le moment de la mise à mort : je laisse à ses partisans et à ses adversaires l’inutile, le vain plaisir de se combattre. Mais ce moment d’élévation où l’on risque sa vie pour la beauté d’une figure impossible."

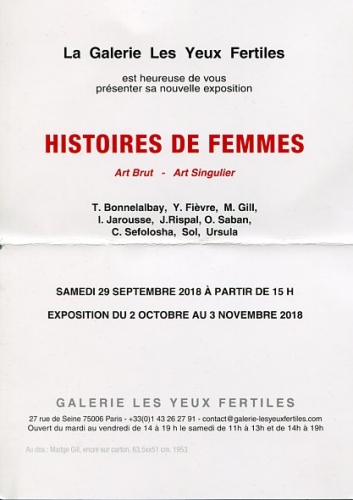

"Histoires de femmes" aux Yeux Fertiles, de l'art brut et surtout de l'art singulier...

"Histoires de femmes", la nouvelle exposition de la galerie Les Yeux Fertiles rue de Seine (Paris VIe ardt ; du 2 octobre au 3 novembre) est sous-titrée "Art brut, art singulier".

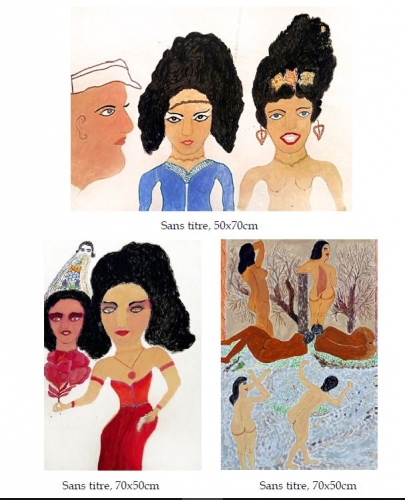

Mais, à part deux ou trois créatrices effectivement cataloguées dans l'art brut (Thérèse Bonnelalbay, Madge Gill, et... Sol (Solange Lantier)), toutes les autres relèvent plutôt de de l'art moderne, voire d'un art contemporain de plus en plus éloigné de ce que l'on appelle art singulier. Certaines sont devenues au fil du temps de vraies "vedettes", comme Yolande Fièvre ou Ursula, géniale artiste, qui a déjà été présentée à la galerie les Yeux fertiles. On peut même avancer que ces deux-là sont désormais entrées dans le Panthéon de l'art moderne, non loin des surréalistes, dans la grande cohorte des assembleurs, des collagistes, des artistes fidèles à l'imaginaire (Unica Zürn peut en être rapprochée). Les autres artistes ici présentées, comme Isabelle Jarousse ou Josette Rispal, voire Ody Saban et Christine Sefolosha, se hissent même aisément dans les rangs des artistes contemporaines. Le mot "singulier", qui comme l'art brut, combine une notion esthétique (pas de volume, des aplats, une grande stylisation dans le rendu des figures, invention des techniques d'expression) à une notion sociologique (autodidacte, situation de l'artiste en dehors du milieu professionnel de l'art, influence de l'exemple moral et esthétique de l'art brut), selon moi, ne s'applique pas vraiment ici, devenant, en l'occurrence, passablement galvaudé.

Madge Gill, image du carton d'invitation à "Histoires de femmes".

De l'art brut (et "outsider", c'est-à-dire "singulier") iranien à la Galerie Polysémie à Marseille

La Galerie Polysémie file de temps à autre vers des contrées lointaines où l'on ne pense pas d'habitude que l'on puisse rencontrer de l'art dit brut.