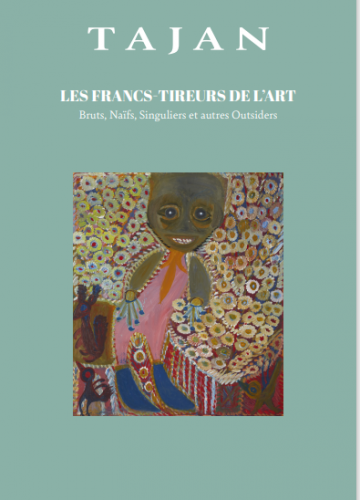

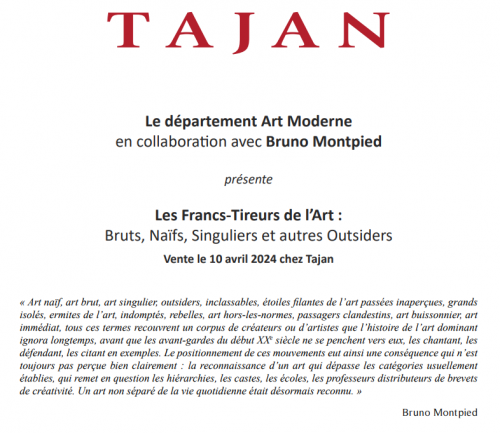

Art naïf, art brut, art singulier, outsiders, inclassables, étoiles filantes de l’art passées inaperçues, grands isolés, ermites de l’art, indomptés, rebelles, art hors-les-normes, passagers clandestins, art buissonnier, art immédiat, tous ces termes recouvrent un corpus de créateurs ou d’artistes que l’histoire de l’art dominant ignora longtemps, avant que les avant-gardes du début XXe siècle ne se penchent vers eux, les chantant, les défendant, les citant en exemples. Le positionnement de ces mouvements eut ainsi une conséquence qui n’est toujours pas perçue bien clairement : la reconnaissance d’un art qui dépasse les catégories usuellement établies, et qui remet en question les hiérarchies, les castes, les écoles, les professeurs distributeurs de brevets de créativité. Un art non séparé de la vie quotidienne était désormais reconnu.

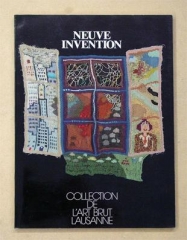

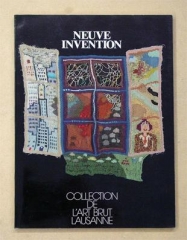

J’ai longtemps admiré l’invention de l’art brut par Dubuffet, qui eut le mérite d’ouvrir la porte aux curieux de ces grands talents marginaux, issus des hôpitaux psychiatriques, des cercles de spirites, du monde des exclus. Avant qu’on parcoure les théories de Dubuffet, affectant de détester l’art cultivé, on peut s’intéresser d’abord, en effet, à ses sauvegardes, à ses collections désormais conservées, sans cesse enrichies, à Lausanne. Elles rassemblent des orthodoxes de l’art brut ‒ c’est-à-dire des créateurs non vénaux, œuvrant dans un cercle strictement intime, indépendant des Beaux-Arts ‒, mais aussi des créateurs relégués, dans les premières décennies de la collection de Lausanne, en « annexe », dans un département renommé par la suite, en 1982, « Neuve Invention », ce qui indiquait en creux comme un repentir vis-à-vis d’artistes que l’appellation « annexe » avait pu stigmatiser. Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

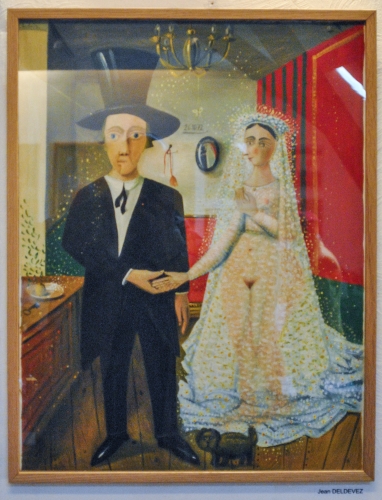

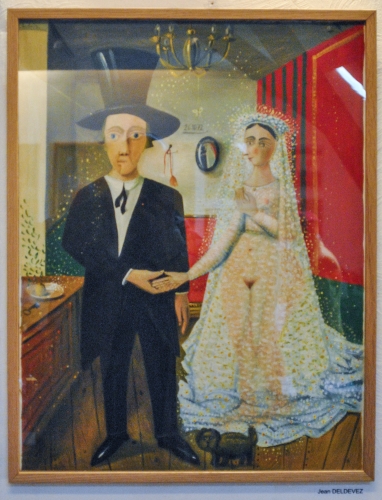

Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

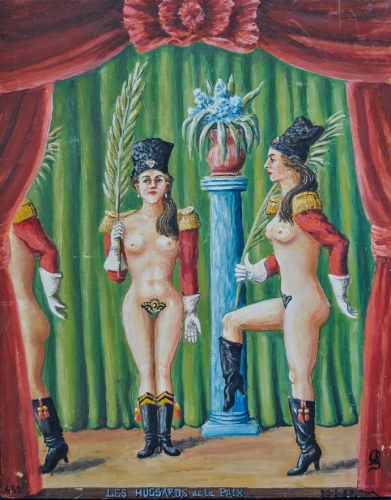

Jean Deldevez, une parodie du tableau "Les Epoux Arnolfini" (de Van Eyck), collection de la Fabuloserie.

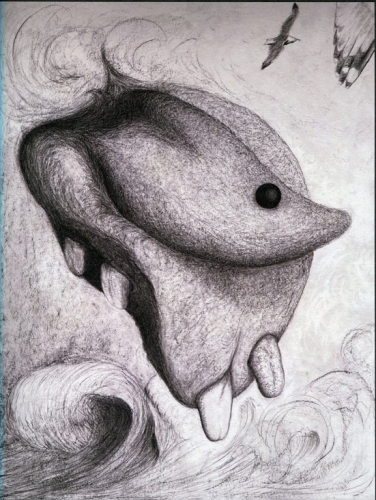

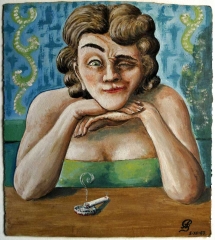

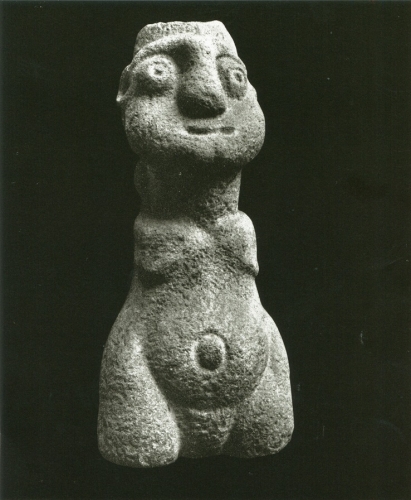

La collection, dite primitivement « annexe », dans la Collection de l’Art Brut à Lausanne, ainsi que les premiers créateurs dont Dubuffet, au début de l’aventure de son « art brut », recueillit les productions ‒ que ce soit des masques populaires du Lötschental en Suisse, des peintures d’enfants, les sculptures en pierre volcanique des Barbus Müller ou les œuvres mystificatrices de Robert Véreux (alias le docteur Robert Forestier, qui produisait des tableaux naïfs plaisantins, parfois démarqués du Douanier Rousseau, voir ci-contre un de ses tableaux ayant appartenu à Boris Vian) ‒, reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

Dubuffet, parallèlement, rejeta l’art dit naïf, en le caricaturant comme un art du mimétisme et du réalisme. Cela cachait sa rivalité avec ceux qui avaient avant lui défendu les autodidactes ingénus (je pense à Anatole Jakovsky ou à Wilhelm Uhde).

Avec le temps, l’art brut, en tant que plus pure des collections, a perdu de son autorité, et l’ensemble des créateurs inclassables redevient davantage visible, suscitant une curiosité chez beaucoup de collectionneurs et autres amateurs d’art, d’autant que le marché de l’art a perpétuellement besoin de renouveler son lot de chair fraîche ! Qui plus est, la difficulté du public des amateurs à s’y retrouver dans la terminologie de l’art des autodidactes et des indépendants milite pour l’éclatement des frontières.

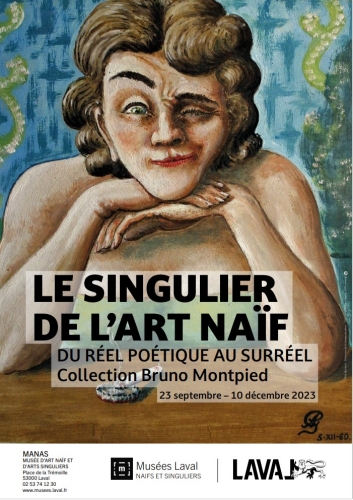

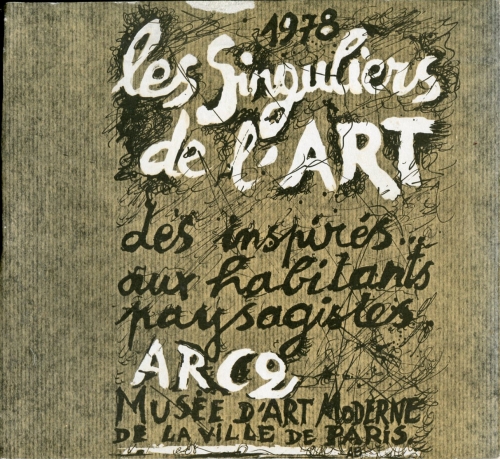

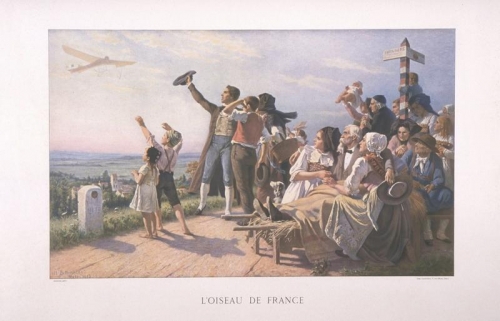

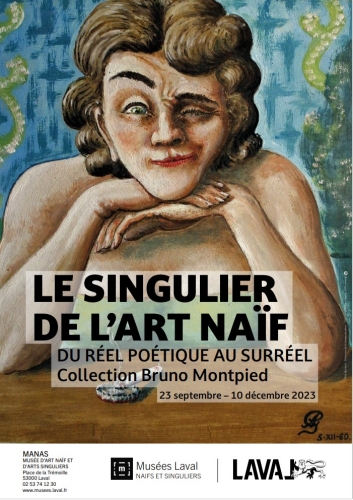

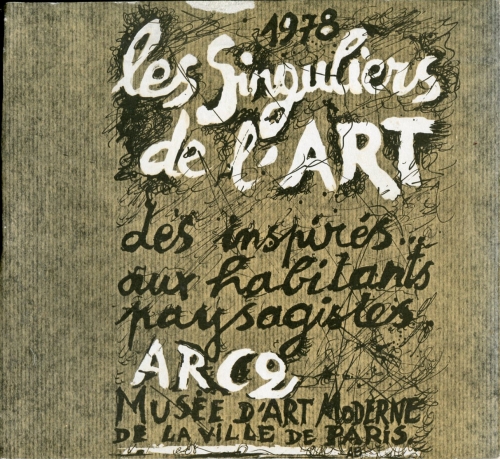

Le terme de Singuliers de l’Art, datant de l’exposition éponyme de 1978 au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, est aujourd’hui devenu inadéquat pour qualifier les différentes catégories de créateurs venus de l’art naïf, de l’art brut, des marges de l’art populaire autodidacte. Le mot « singulier » s’applique davantage, comme je l’ai dit, aux artistes primitivistes semi-professionnels, des surréalistes inconscients bien souvent. Il vaudrait mieux en réalité utiliser le terme de francs-tireurs de l’art, qui a le mérite d’inscrire l’esprit de liberté et d’indépendance dans la démarche de ces créateurs et artistes hétéroclites.

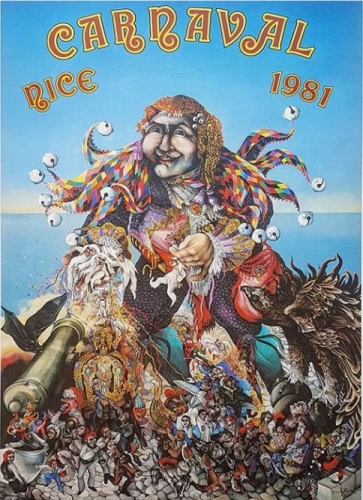

Les festivals d’art dit « singulier », bien que l’on puisse y découvrir de temps à autre quelques bonnes surprises, ont eu tendance en effet à faire de ces semi-professionnels un équivalent modernisé de l’ancien terme de « peintres du dimanche », qui désignait les amateurs de peintures de genre (paysages, natures mortes, etc.), tous plus ou moins producteurs de « croûtes », flirtant parfois avec le kitsch. La « modernisation » des contenus a consisté chez nos semi-professionnels à intégrer, au lieu de l’impressionnisme et du naturalisme du XIXe siècle, les leçons des avant-gardes ayant prôné la spontanéité en art (par exemple le groupe COBRA de la fin des années 1940) ou le recours à l’inconscient (le surréalisme), ainsi que le goût des arts animistes dits « premiers », voire l’art brut de Dubuffet, ou encore des rudiments d’art naïf.

C’était au fond ce que recherchaient les avant-gardes, ce déferlement de créativité débordant des espaces professionnels de diffusion de l’art, une créativité qui s’exercerait dans la vie quotidienne.

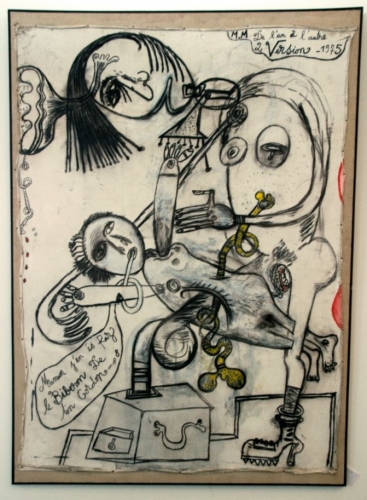

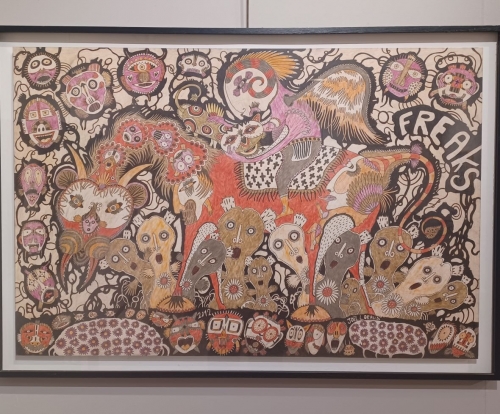

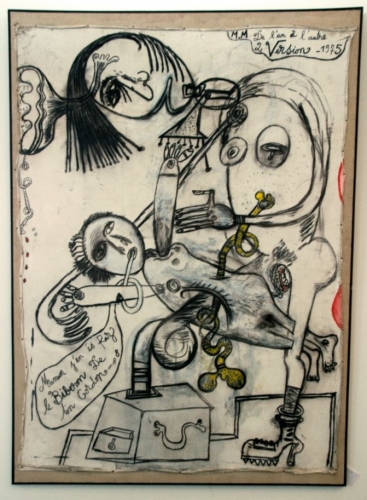

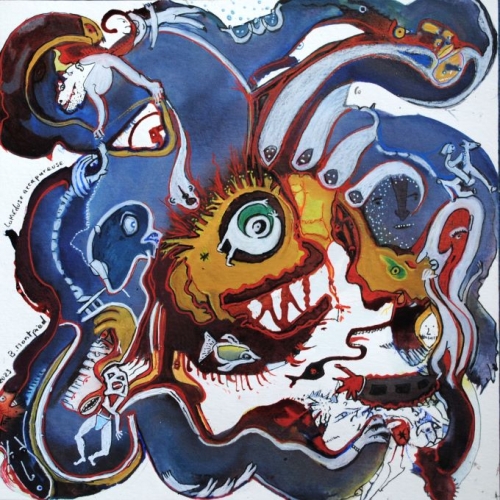

Michel Macréau, De l'un à l'autre (2e version), Maman., j'en es Raz le Biberon De ton Cordon..., 1975, expo Halle Saint-Pierre, 2009 ; photo Bruno Montpied.

Ces nouveaux artistes « du dimanche » (alternatifs, en somme) ne peignent plus réaliste, à la manière d’une Rosa Bonheur, mais davantage sous l’influence d’un Gaston Chaissac ou d’un Michel Macréau, au style plus spontané, voire à l’image des peintures surréalistes célébrées et très médiatisées (Max Ernst, Yves Tanguy, Magritte, le Dali de la période surréaliste, etc.). On rencontre chez nombre d’entre eux des redites, des démarquages le plus souvent fades d’après les artistes ou créateurs singuliers inventifs qui n’ont pas su se faire connaître, ce qui les encourage ici ou là à des plagiats faciles. Mais on y trouve aussi des créateurs vraiment originaux et talentueux, et parmi eux beaucoup de femmes depuis quelques temps.

Ces artistes singuliers cherchent à faire connaître leur art ‒ contrairement aux « bruts » qui œuvrent de manière autarcique, non vénale, car la proie de pulsions ou d’esprits désincarnés (comme dans le cas des artistes dits médiumniques).

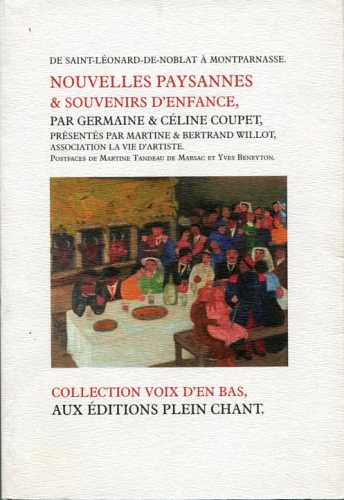

Les Naïfs, quant à eux, rassemblent des artistes, bien souvent issus de modestes milieux populaires de petits employés ou d’artisans, qui pratiquent une peinture ou une sculpture qui se réfèrent invariablement à la perception de la réalité extérieure, leur inconscient modifiant imperceptiblement cette réalité.

L. Plé, exemple de peinture semi anonyme représentant un homme à la mer, en train d'être dévoré par des requins assez ressemblant à des murènes, XIXe siècle? ; ph. et coll. B.M.

*

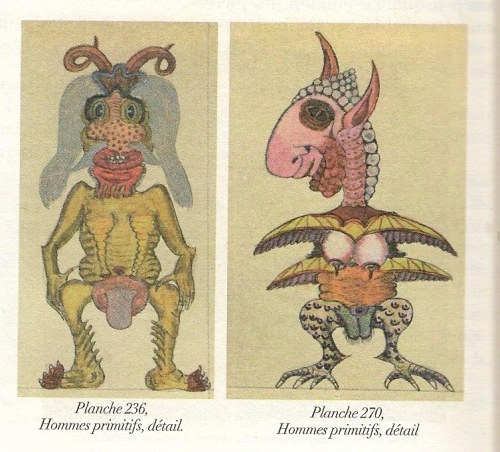

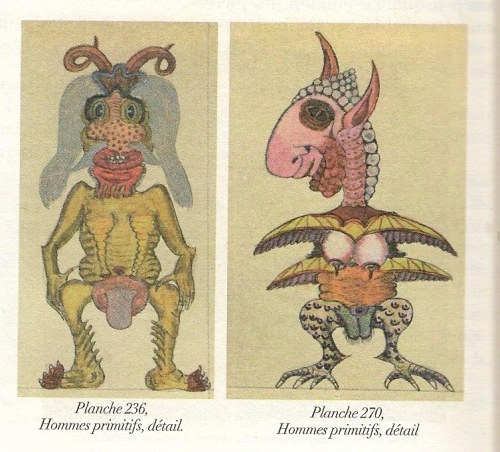

Joseph Baqué, extraits de ses planches zoologiques de monstres divers, revue Viridis Candela (le Correspondancier n°1 du collège de 'Pataphysique).

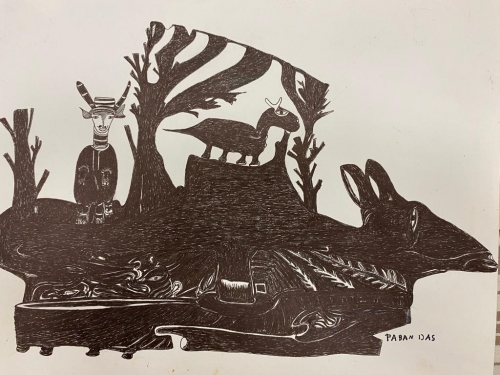

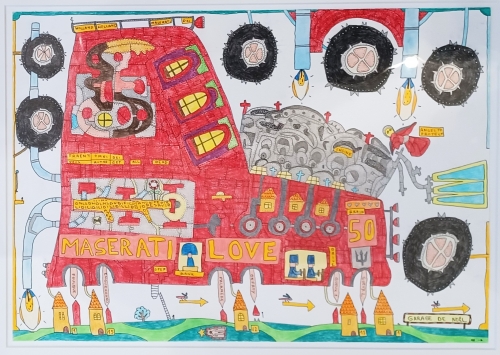

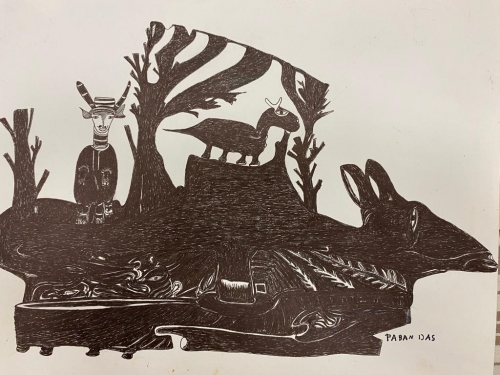

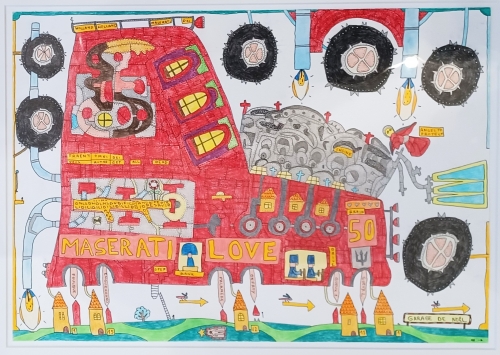

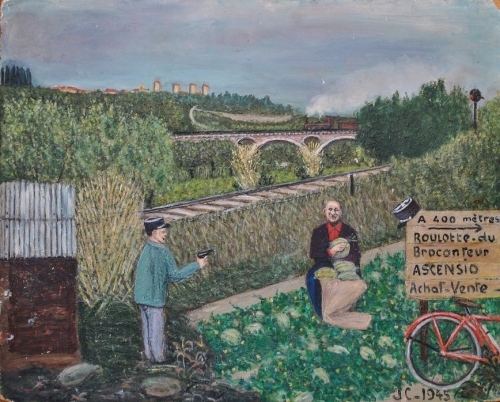

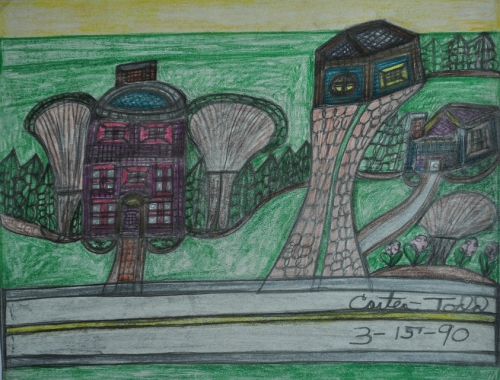

Ils sont légion, ces originaux, ces francs-tireurs de l’art. On peut citer pêle-mêle parmi eux : Ovartaci (Danemark), Fred Bédarride, Robert Coutelas, Joseph Baqué (Espagne), Roger Lorance, Louis et Céline Beynet, Armand Goupil, Lucien Blanchet… Ou encore, présents dans la vente de chez Tajan du 2 au 12 avril 2024 : Paban das Baul (Inde), Gilles Manero, Ruzena, José Guirao, Marie-Jeanne Faravel, Gérald « Creative » de Prie (USA), Henry Speller (USA), Victor Amoussou ou Benjamin Déguénon (tous deux du Bénin), Joël Lorand, Imam Sucahyo (Indonésie), Oscar Haus, Michel Delannoy, Yves D’Anglefort, Jean Pous, Yvonne Robert...

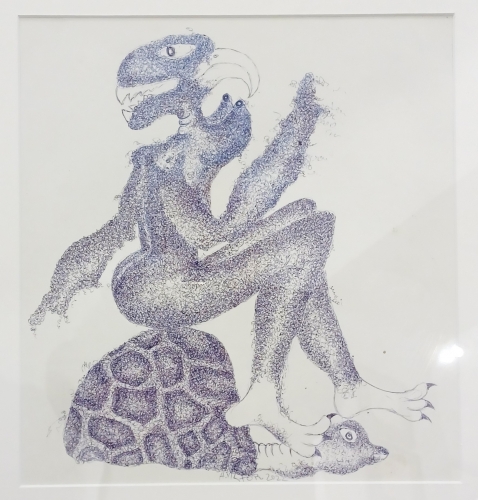

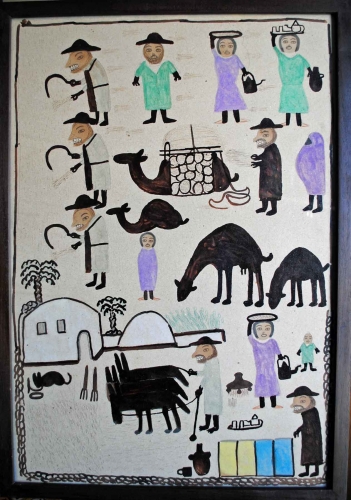

Un nouveau venu, Paban das Baul (Inde), qui sera en vente chez Tajan en avril 2024.

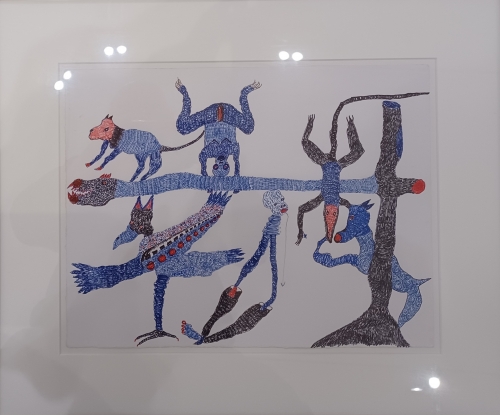

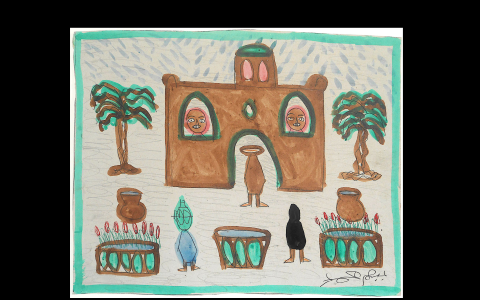

José Guirao, sans titre, en vente chez Tajan en avril 2024.

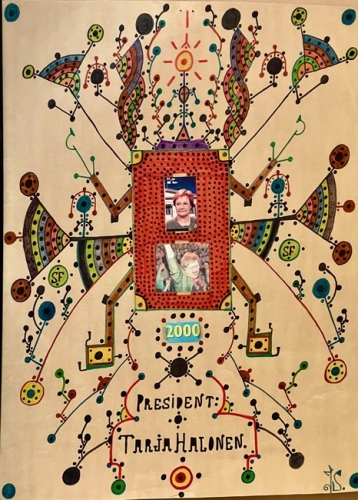

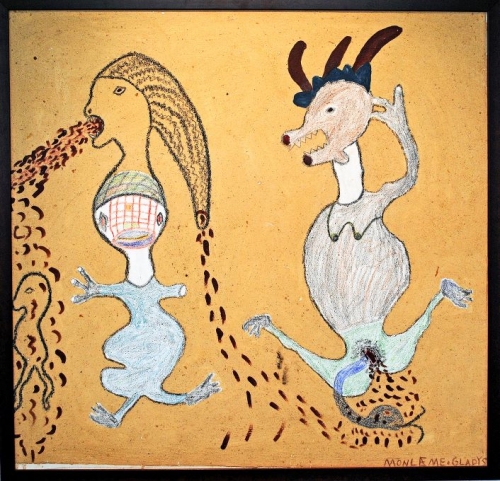

Oscar Haus, œuvre en vente chez Tajan en avril 2024.

Yves D'Anglefort, œuvre en vente chez Tajan en avril 2024.

Gageons que ces noms ne sonnent pas (encore) familiers aux oreilles des amateurs et collectionneurs d’art buissonnier, plus connaisseurs de quelques grands noms ‒ quelques grandes marques ? ‒ de l’art brut, de l’art naïf, voire de l’art dit singulier, imposés par quelques rares marchands ambitionnant une sorte de monopole de l’offre d’art brut sur le marché.

Pourtant ces œuvres moins connues fascinent tous ceux qui détectent leur valeur intrinsèque, sans se soucier de la rumeur médiatico-urbaine qui cherche toujours à imposer ses hiérarchies, ses palmarès obligatoires (souvent du fait de surdéterminations commerciales cachant mal le besoin de monopole ci-dessus pointé), rumeur qui cherche à trier parmi les œuvres hors système apparues depuis deux siècles. Ces créateurs différents, situés en dehors des écoles d’art, en dehors de l’art admis, il paraît à certains qu’il serait urgent de réduire leurs effectifs ‒ la contagion d’un déferlement de création sauvage non régimentée, non captive, non réservée à quelques marchands, étant à craindre, dirait-on…

Or, ce déferlement est bel et bien en marche. Petits musées de création alternative, grands musées redécouvrant dans ses réserves des cas atypiques (revenus du passé où on les avait oubliés), commissaires d’exposition ayant compris l’intérêt grandissant du public pour toutes formes d’art surprenantes, hors des chemins battus, historiens d’art et chercheurs eux-mêmes autodidactes battant la campagne dans les archives, ou les bords de routes, collectionneurs à l’affût de toutes formes de création poético-insolite oubliée, méconnue, et aussi, venons-en au fait, ventes aux enchères qui sont régulièrement le siège de surgissements de curiosités en tous genres, dans le brassage permanent qu’elles suscitent, d’une collection dispersée à l’autre (pas nécessairement spécialisées en art brut), tous militent pour accroître le corpus, le champ de l’art inspiré inopiné. Cela déborde les quelques rares galeries cherchant à dominer ‒ outre le marché ‒ surtout l’offre des créateurs atypiques, inclassables, sauvages, irréguliers, autodidactes à la naïveté ambiguë, l’offre des « pas comme tout le monde » en somme, qui remettent en cause, volontairement ou non, les certitudes en matière d’expression artistique.

Bruno Montpied

Vente aux enchères "Les Francs-tireurs de l'art: Bruts, Naïfs, Singuliers et autres Outsiders" en deux parties, une d'abord "on line" du 2 au 12 avril 2024 à 14h, et une autre, sur place, dans les salons de la Maison Tajan, 37 rue des Mathurins (8e ardt), le 10 avril. J'en suis le consultant, pour une bonne partie des lots proposés (B.M.)

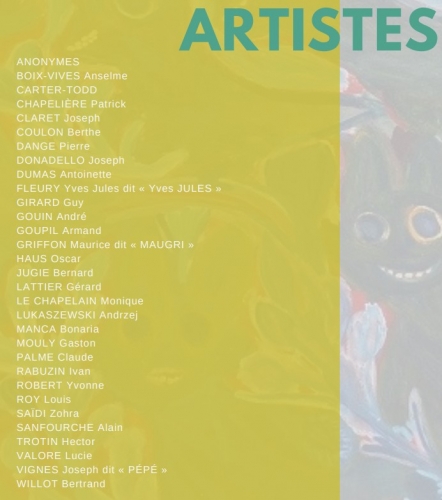

Liste des créateurs ou artistes proposés à cette vente par mézigue (à côté de ceux proposés directement par les deux commissaires-priseurs de chez Tajan, Eva Palazuelos et Loren Richard), soit en vente sur place, soit en vente en ligne :

Jean Ferdinand, Hector Trotin, Anselme Boix-Vives, Jacques Trovic, Khadija, Katia, Nikifor, Yves D'Anglefort, des anonymes (dont un attribué à Gabriel Jenny), Charles "Cako" Boussion, Gerald "Creative" de Prie, Inès Nathaniel Walker, Henry Faust dit "Pop-Eye", Patrick Chapelière, Kashinath Chawan, Paban das Baul, Jean Pous, Yvonne Robert, Michel Delannoy, Gérald Stehr, José Guirao, Johann Fischer, Christian Gauthier, Ilmari Salminen dit "Imppu", Martha Grünenwaldt, Genowefa Jankowska, Genowefa Magiera, Solange Lantier dite "Sol", Alexis Lippstreu, Dwight Mackintosh, Mimoune Ali, Benjamin Déguénon, Victor Amoussou, Ezékiel Messou, Masao Obata, Dimitri Pietquin, Henry Speller, Imam Sucahyo, Emmanuel Tharin, Simone Le Carré Galimard, John Henry Toney, David Braillon, Ted Gordon, Scottie Wilson, Ginette Chabert, Didier Estival, Patrick Gimel, Marie-Jeanne Faravel, René-François Gregogna, Alain Lacoste, Joël Lorand, Gilles Manero, Ruzena, Miguel Amate, Pierre Albasser, François Burland, Ignacio Carles-Tolra, Alain Pauzié, l'abbé Coutant, Mario Chichorro, Béatrice Elso, Michel Nedjar, Philippe Dereux, Jean Rustin, Ghislaine, Fred Deux, Louis Pons, Gilbert Pastor, Armand Avril, Emilie Henry, Léontine Indelli dite "Mimuna Indelli", Rosemarie Köczy, Natasha Krenbol, Pierre Lefèvre, Jaber, Francis Marshall, Jean Vernède, Pierre Bettencourt, Georges Bru, René Moreu, Patrice Cadiou, Jean Clerté, Alfred Kremer, Paul Duhem.

Imprimer

Imprimer

Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

qui viennent se montrer ici et là, dans des atours de plus en plus affadis. Je ne parle pas de ceux qui ont été exposés il y a peu (cela vient de se terminer) à la Halle Saint-Pierre, à Paris, dans l'exposition « Aux Frontières de l’art brut ». Non, je parle d'expos qui sont montées visiblement par le biais de quelque autre médiateur sans rigueur qui va pêcher des œuvres auprès de Babahoum, sans grand discernement à mon humble avis.

qui viennent se montrer ici et là, dans des atours de plus en plus affadis. Je ne parle pas de ceux qui ont été exposés il y a peu (cela vient de se terminer) à la Halle Saint-Pierre, à Paris, dans l'exposition « Aux Frontières de l’art brut ». Non, je parle d'expos qui sont montées visiblement par le biais de quelque autre médiateur sans rigueur qui va pêcher des œuvres auprès de Babahoum, sans grand discernement à mon humble avis.

On se référera pour en savoir plus sur ce personnage à la

On se référera pour en savoir plus sur ce personnage à la