31/12/2025

Le chant des intervalles: le site de Fred en lisière de Paris

Ma camarade Arielle va dans des lieux où je ne vais guère, comme cette fois où elle est allée voir un espace de street artistes fourré dans le soubassement d'une arche de périphérique (ou de bretelle de périphérique, je ne sais plus), du côté du XIXe arrondissement, grâce à la munificente (!) générosité de la Ville... Mais elle connaît ma curiosité pour des créations insolites de plein air. En sortant de ce local, face à lui, son regard a été récemment aimanté par une énigmatique installation.

A première vue, l'énigme de l'autre côté de la rue ; ph. Bruno Montpied, 2025.

On se rapproche... Mais qu'est-ce donc? ; ph. B.M., 2025.

Qu'était-ce? Qu'est-ce que ces casiers peinturlurés de vives couleurs signifiaient, placés sur un talus à la pente prononcée, pratiquement imperceptibles du moins de la part des conducteurs d'autos qui passent sur cette bretelle de périphérique plutôt à vive allure, pressés de se retrouver ailleurs (les lieux ne prêtent en effet nullement à la délectation esthétique)? En échangeant par sms et bientôt téléphone avec Arielle, j'évoquai une écriture peut-être, faite de caractères carrés, destinée à prendre lisibilité depuis les airs... Pure divagation! Elle, elle sortait d'un milieu de street artistes. N'était-ce pas tout bonnement une création gratuite d'un quelconque membre de cette honorable confrérie? Derrière ce terrain pentu, bel exemple d'espace interstitiel où souvent des marginaux s'installent, au risque de se polluer gravement les poumons des vapeurs d'essence passablement concentrées en de tels endroits, on discerne des bungalows de style Algeco où s'étalent tags et graffs.

Les bungalows tagués ; ph. B.M., 2025.

En se rapprochant toujours plus... ; p. B.M., 2025.

En se rapprochant, en examinant ces casiers à travers les grillages de clôture, nous finîmes par nous rapprocher de la vérité. Lequel d'entre nous (nous avions aussi demandé à mon ombre favorite, le sieur Régis Gayraud, mon omniscient assistant, qu'il m'arrive d'appeler familièrement "Dieu" de ce fait, de nous accompagner) formula le premier l'idée que ces casiers étaient en fait des carrés de culture (je penchais pour un jardin partagé)...? Une culture dans les deux sens du mot! Régis pointa du doigt, pour étayer l'hypothèse, une grande tige de tournesol fané qui émergeait d'un des carrés. Les herbes folles avaient envahi la plupart des zones délimitées, si bien qu'on pouvait croire à un abandon du lieu. La rencontre qui allait suivre avec l'animateur du lieu allait nous convaincre que cet apparent délaissement n'était que temporaire, avant tout dû à la saison hivernale.

En détaillant les différents carrés, on se rendit compte qu'ils renfermaient, parfois dans des secondes délimitations en croix, voire en damier, des espaces où l'on faisait pousser des légumes, et même, par endroits des arbustes fruitiers ; ph. B.M., 2025.

Dans ce carré-ci, les sous-délimitations de zones de culture apparaissent plus nettement ; ph. B.M., 2025.

Il nous apparaissait évident que pour en savoir plus, il fallait contourner le lieu et tenter de nous y introduire par l'arrière, du côté des Algeco précisément. Ce que nous fîmes allégrement. C'était un foyer des Restos du Cœur qui était au-dessus, à ce que nous constatâmes rapidement. Nous eûmes le bonheur de tomber sur un monsieur qui voulut bien, suite à nos questions sur les fameux carrés peints, appeler l'auteur – car il y avait un auteur... Et nous vîmes surgir un grand gaillard, prénommé Fred, souriant, coiffé d'une insolite casquette de capitaine de navire, heureux de nous servir de guide spontané vers le jardin du talus. Il avait eu l'idée, apparemment seul, de créer en cet endroit abandonné, propriété de la SNCF (alors que le terrain des Restos est propriété de la Ville de Paris, ce qui occasionne des divergences de points de vue sur qui doit entretenir quoi...), pour le transformer de friche-dépotoir, à l'origine, en jardin potager et verger dont les productions allaient parfois améliorer l'ordinaire des Restos du Cœur dont Fred, champion de générosité, était de surcroît l'un des bénévoles. Il avait su tirer un parti pratique de la pente facilitant peut-être le travail de la terre du fait de l'inclination du sol (?). C'était donc bien un jardin... qu'il partageait à sa manière, un "jardin partagé", initiative spontanée venue d'un seul individu...

Fred, "l'artiste", le démiurge, fondateur du jardin "partagé" sauvage de cette Porte de la Villette ; ph. B.M. 2025.

Conversation au sommet, face aux buildings moches du pourtour parisien, Fred et l'auteur de ces lignes ; ph. Régis Gayraud, 2025.

La pente facilite-t-elle le travail de la terre? ; ph. B.M., 2025.

Faire pousser des légumes ou des fruits ne lui avait pas suffi, il avait décidé de copieusement peinturlurer les cadres en bois, issus d'anciennes palettes, et c'était cela qui signifiait sa joie d'avoir su métamorphoser toute cette insignifiance en havre de fécondité. Est-ce de ma part, notation morbide ou tout au contraire soulignement de la permanence d'une culture caribéenne (Fred est martiniquais) où la mort n'est pas vue comme la fin d'un chemin mais le début d'un autre, comme ce jardin est la métamorphose d'un lieu de mort en lieu de vie : est-ce que certains rectangles de culture n'évoquaient pas, aussi, certaines tombes, notamment vaudou?

Puis-je interpréter ces croix au chevet de ces rectangles et carrés de potager comme des marques funéraires? ; à noter aussi l'allée de bois peint qui fait figure de terrasse permettant au jardinier de circuler plus aisément et de niveau ; ph.B.M., 2025.

09:13 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art insolite, Art populaire contemporain, Environnements populaires spontanés, Fantastique social, Paris populaire ou insolite, Street art marginal (art de rue sauvage) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : zones interstitielles de création, street art sauvage, jardin partagé improvisé, carrés de culture potagère, art brut, énigme, environnement populaire spontané, art populaire contemporain, art modeste |  Imprimer

Imprimer

21/07/2025

Les collections d'art brut ne sont pas toutes pareilles

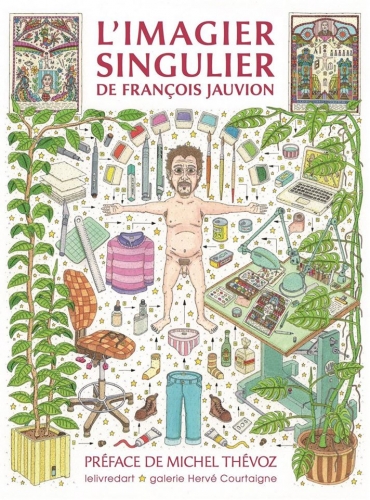

L'exposition de 402 œuvres de la collection d'art brut de Bruno Decharme, tirée de sa donation récente au MNAM du Centre Georges Pompidou – ce qui correspond à un peu moins de la moitié de la totalité des oeuvres données –, et présentée cet été au Grand Palais rénové, pourrait faire croire au public qui n'a jamais entendu parler d'art brut qu'elle représente la seule collection d'art brut existante. Or, des collections d'art brut, il en est plusieurs, et de couleurs variées. Les contours de la notion étant de plus assez flous – l'autorité centrale qui était autrefois représentée par Dubuffet, l'inventeur de la notion et du terme, puis par Michel Thévoz, premier conservateur de la collection d'art brut donnée par Dubuffet à la ville de Lausanne, ayant grandement lâché du lest sur les autorisations d'étiqueter brut ou pas –, cela a encouragé depuis déjà quelques décennies les collectionneurs, les galeries, les artistes eux-mêmes à étiqueter bruts à tout va toutes sortes de productions. Il y a plusieurs arts bruts ainsi. Leur point commun restant est que l'on a toujours affaire à des non professionnels de l'art, sans formation artistique, sans référence à l'histoire de l'art passé ou contemporain. Mais l'on trouve désormais un art brut plus austère, peu sensuel, dépressif, à côté d'autres arts bruts plus tournés vers l'enfance, l'humour, la fantaisie, la plaisanterie, au nombre desquels on peut ranger la catégorie des environnements populaires spontanés toujours difficiles à classer, dans l'art brut ou dans l'art naïf, son frère ennemi.

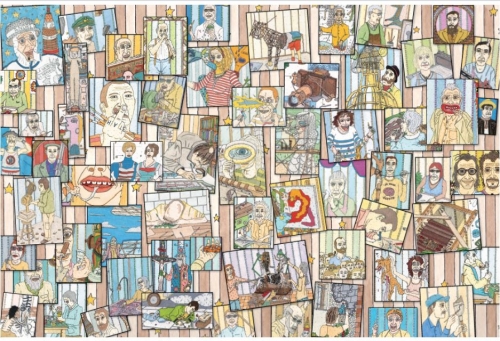

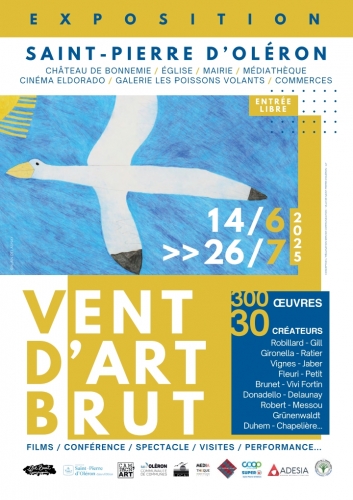

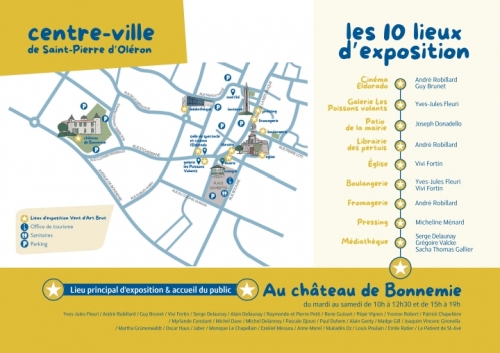

En même temps (ou du moins, durant ce même été mais sur une partie plus courte), que l'exposition Decharme, se tenait (ça se termine dans cinq jours, le 26 juillet) une exposition intitulée "Vent d'art brut" sur l'île d'Oléron, à Saint-Pierre-d'Oléron précisément, regroupant plusieurs événements, projections, conférence, ateliers, expo... C'est l'association Art brut en compagnie, animée par Alain Moreau – dont la collection constitue le noyau central des divers lieux de monstration –, qui est à la baguette.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de cette association, qui avait déjà monté une expo au Fort de Vaise à Lyon il y a peu (2022).

Vue d'une salle au Fort de Vaise en 2022, exposition d'Art Brut en compagnie, avec des œuvres, entre autres, de René Guisset, de Raymonde et Pierre Petit (toutes sur la table), et sur les murs, de Monique Le Chapelain, d'Yvonne Robert, d'Oscar Haus, de Pépé Vignes... tous créateurs que je collectionne comme Alain Moreau... ; ph Bruno Montpied, 2022.

On y retrouvait diverses pièces qui sont montrées aussi à "Vent d'art brut", comme par exemple Monique Le Chapelain avec cet "oiseau éventail" de 1995:

L'exposition de Saint-Pierre d'Oléron était dispatchée dans divers lieux, mais l'un d'eux, le château de Bonnemie, se posait en place principale.

Le Château de Bonnemie ; ph.B.M. 2025.

Joli espace, dans un grand parc, on y verrait bien s'installer un permanent musée d'art d'autodidactes bruts et naïfs...

Il y a une incontestable fraîcheur d'inspiration dans les créateurs que recherche Alain Moreau (que je soupçonne parfois de regarder attentivement mon blog!). Comme par exemple dans le cas de Vivi Fortin, dont j'ai parlé sur cette colonne en 2019 (mais qui avait été primitivement décelé sur le blog "Les Grigris de Sophie", soyons honnête de le reconnaître...).  Divers volatiles ouvrent et ferment le parcours, tandis qu'un portrait du chanteur Renaud se dissimule dans un coin (voir ci-contre).

Divers volatiles ouvrent et ferment le parcours, tandis qu'un portrait du chanteur Renaud se dissimule dans un coin (voir ci-contre).

Mais les manèges à la poétique fragilité de René Guisset, les soi-disant "jouets" de Raymonde et Pierre Petit – distribués dans l'expo sur une table, en une ronde qui a pris bien soin de les individualiser –, restituent des échos d'enfance, comme on en rencontre aussi au musée des Amoureux d'Angélique, autre collection d'art populaire ou brut ingénu que j'ai eu souvent l'occasion de défendre ici même et dans mes articles d'Artension. Ce qui résumerait peut-être d'un seul mot ce genre de collection, c'est le mot naïf de fait! Une collection d'art brut NAÏF... Le genre de mot qui ferait sauter en l'air les thuriféraires de l'art brut épris d'orthodoxie, thuriféraires qui ces temps-ci ont tendance à basculer dans l'oeuvre brute ennuyeuse, tristounette, dépressive, à base de striures de mots et de numérotations en nuage (comme il y en a beaucoup au Grand Palais justement). Personnellement, le lettrisme sauvage, auquel s'ajoute une passion pour le gribouillage (Dan Miller) ou l'embrouillamini (Judith Scott), aurait furieusement tendance à me tirer d'effroyables bâillements. Ce n'est que mon point de vue que je ne force personne à partager.

Emile Ratier, sur le banc à l'arrière-plan, les manèges de René Guisset au centre de la table, et les joyeux véhicules de Raymonde et Pierre Petit au pourtour ; exposition "Vent d'art brut", Château de Bonnemie, ph. B.M., 2025.

J'éprouve plus de joie à contempler les œuvres d'Emile Ratier, les lièges de Gironella, les poétiques compositions de Patrick Chapelière, les sensibles peintures acryliques de Louis Poulain, les arabesques de Martha Grünewald, les involontaires charges d'Yves Jules (qui me donne souvent l'impression de construire un immense jeu de massacre des diverses personnalités aperçues dans les media), ou les drolatiques saynètes légendées de la paysanne Yvonne Robert (que l'on me permette de glisser ci-après une toile que je possède d'elle, tout à fait remarquable, et qui ne fut pas exposée à Oléron donc).

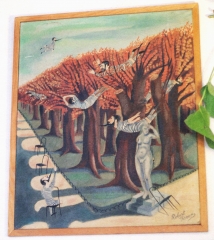

Yvonne Robert, La Raison du plus fort, huile sur toile, 46x55 cm, 1976 ; ph. et coll. B.M. (ancienne collection Francis Lichon).

Exposition "Vent d'art brut", sur les marches du château de Bonnemie ; Alain Moreau dialogue avec un journaliste de la feuille locale, "le Littoral": "Vous savez, moi, ce que j'aime, ce sont les créateurs d'instinct... Et comme moi-même, je suis gouverné aussi par l'instinct, on s'entend fort bien, eux et moi..." ; ph. B.M., 2025.

Et, pour finir, une petite remarque facétieuse: Alain Moreau n'y a pas songé, mais un "vent", dans le langage familier, ce peut être aussi un pet... Quelque ennemi de cette manifestation pourrait user de cette synonymie afin de la brocarder... Du danger de choisir vite ses titres...

16:35 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, dubuffet, vent d'art brut, île d'oléron, alain moreau, château de bonnemie, monique le chapelain, emile ratier, rené guisset, raymonde et pierre petit, art brut naïf, art non professionnel, collection, art brut en compagnie |  Imprimer

Imprimer

25/02/2025

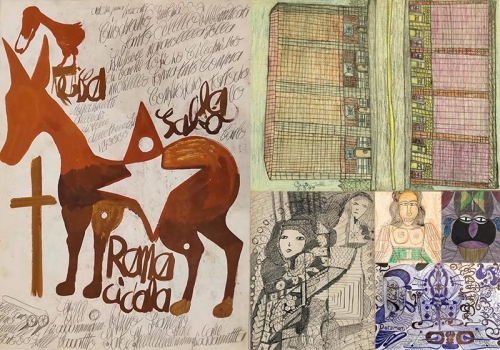

Un tableau ancien d'Alain Dettinger exhumé d'une loge de concierge...

|

|

|

|

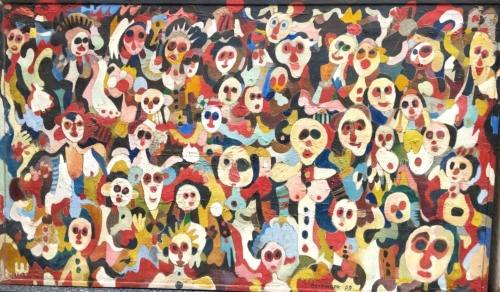

Le mot de Bruno Montpied

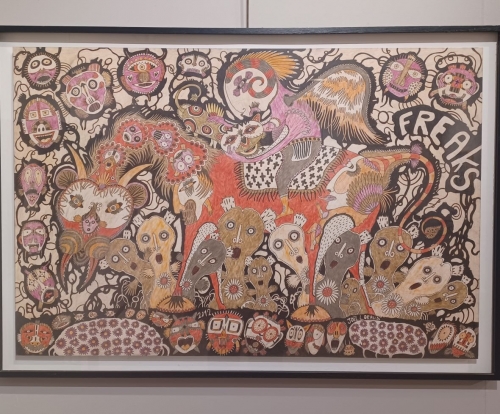

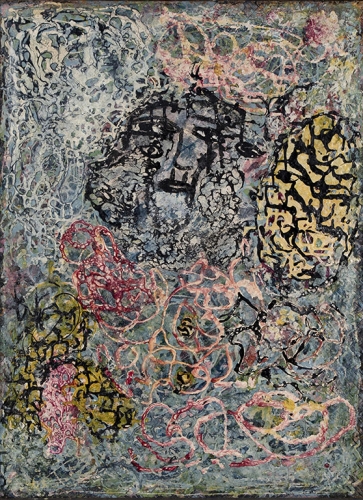

Il sortait des Beaux-Arts en 1969, le jeune Alain, et il n’avait qu’une envie, celle de désapprendre à dessiner, abandonner la posture réaliste, et notamment se détourner des peintres lyonnais. Dubuffet, Chaissac et d’autres artistes primitivistes du même calibre faisaient souffler un vent où l’on réduisait les têtes à des graffiti. Il prenait exemple sur eux.

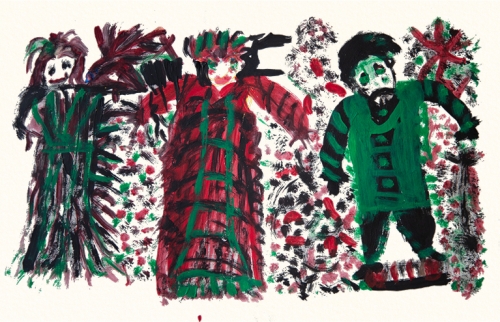

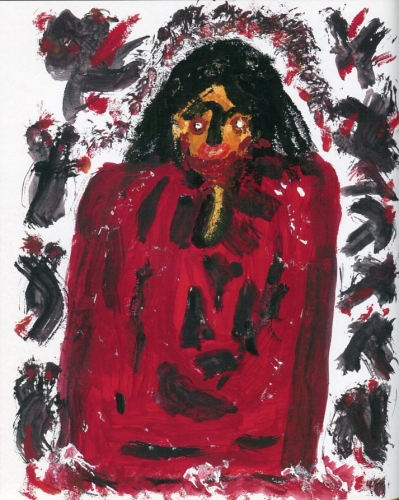

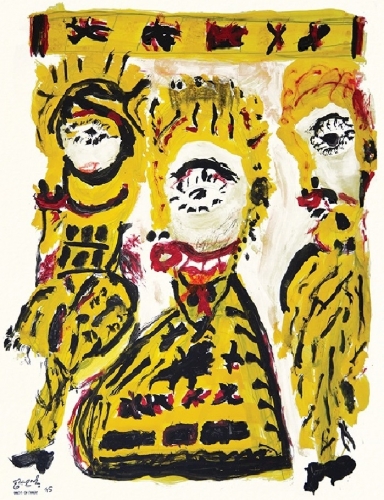

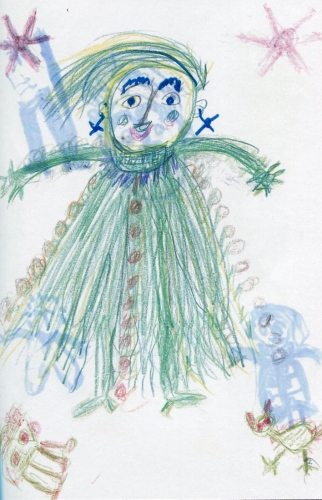

C’est dans une loge de concierge que fut retrouvé récemment un grand format de cette époque. Qu’y voit-on ? Une foule de carnaval où se pressent comme des faces de clown, éberluées. Cela respire un tendre expressionnisme, empreint d’un zeste d’esprit caricatural. Alain Dettinger n’en avait sans doute pas conscience alors, mais, avant sa période des Robots, il avait déjà pris place parmi les préfigurateurs de l’art que l’on appelle aujourd’hui « singulier », les inspirés de l’art brut et du primitivisme, cette cohorte d’artistes en rupture de ban qui refusent les académismes. Ces derniers cherchent à pauvrement mimer une réalité seulement envisagée dans sa version rétinienne.

18:40 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alain dettinger, art singulier, primitivisme, art brut, galerie autour de l'image, exhumation, faces de clown, éberluées, anti-académisme, peintres lyonnais |  Imprimer

Imprimer

31/10/2024

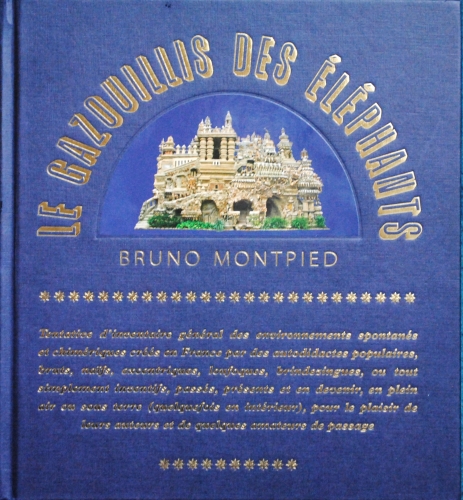

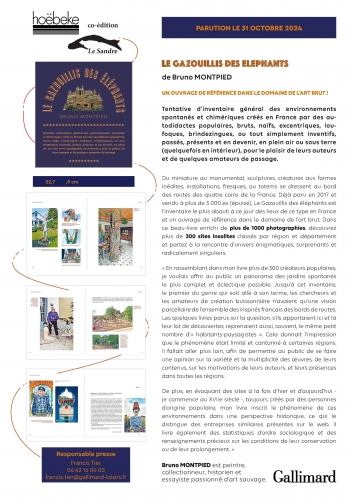

"Le Gazouillis des éléphants", avec ses 305 inspirés des bords de route, reparaît ce jour!

On a envie de prendre un grand portevoix pour clamer: Oyez! Oyez! Le Gazouillis des éléphants, vous l'aviez demandé, eh bien, le voici enfin qui reparaît, sous une livrée d'une autre couleur, histoire de marquer le passage du temps. C'est une réédition, il fallait l'indiquer par cette nouvelle couverture de teinte aubergine, et aussi en accomplissant une mise à jour de quelques informations, ce qui justifie qu'il soit marqué justement "édition revue et mise à jour". Il n'y a pas – je m'empresse de le préciser, car la question va m'être posée – de sites supplémentaires par rapport à la 1ère édition qui datait de 2017. Cela sera peut-être pour plus tard, "Le Gazouillis des éléphants, le supplément". Non, ici, on a des dates, des états actualisés de certains sites (dans la mesure où j'en fus informé, notamment par divers correspondants), un nom rétabli (Antoine Rabany, le sculpteur de certains Barbus Müller), des coquilles (rares) corrigées, la bibliographie légèrement augmentée, des choses comme ça...

Le communiqué de presse...

Le livre est relié plus solidement, la couverture n'est plus feutrée, mais plus lisse (et peut-être un chouïa plus rigide), je dirais, mais les caractères dorés des titres et sous-titres ressortent avec plus de contraste sur ce fond violet (teinte aubergine, pour être précis). L'éditeur est Hoëbeke, qui appartient au groupe Gallimard, et les éditions du Sandre co-éditent. La maquette, la mise en pages n'ont pas changé. Je pense, je le souhaite, que cette nouvelle mouture sera encore plus diffusée que la première édition. De ce fait, tous ceux qui le recherchaient ne devraient pas avoir de mal, désormais, à en trouver un exemplaire...

Roger Mercier (1926-2018), Poséidon et les sirènes, "Le Château de Bresse et Castille", à Damerey (Bourgogne) ; ce site serait visitable après demande en mairie... information de 2020 (exemple de mise à jour informative dans cette nouvelle édition, dans un domaine qui évolue perpétuellement) ; photo Bruno Montpied, 2013.

17:52 Publié dans Amateurs, Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art insolite, Art naïf, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Environnements singuliers | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : le gazouillis des éléphants, environnements populaires spontanés, habitants-paysagistes, bâtisseurs du rêve, inspirés des bords de route, bruno montpied, art naïf, art brut, éditions hoëbeke, éditions du sandre, gallimard, diffusion des livres, roger mercier |  Imprimer

Imprimer

06/04/2024

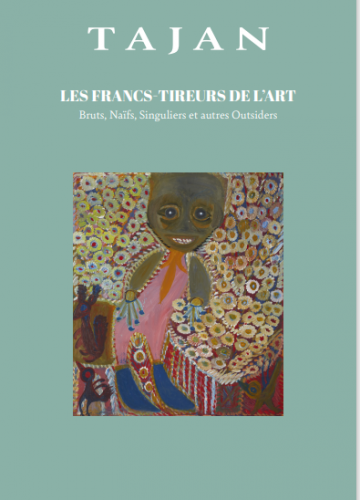

Les Francs-tireurs de l'art, l'exposition chez Tajan du 5 au 10 avril 2024, vente le 10 avril à 15h

L'exposition de plusieurs lots de la vente cataloguée des "Francs-tireurs de l'art" a débuté hier vendredi dans les salons de Tajan, là où aura lieu la vente du 10 avril. Et c'est assez réussi ma foi, aussi bien sinon mieux que dans une salle de musée.

Centre de la salle de vente et d'exposition, avec deux Boix-Vives, un Patrice Cadiou (la sculpture noire sur socle blanc au centre), des Armand Avril à droite, des Macréau dans le fond... ; photo Bruno Montpied, 2024.

A gauche dans le fond un grand Nedjar (très Golem), un Sucahyo à côté d'un Joël Lorand, des Nitkowski dans le fond sur le mur, encore le Cadiou toujours sur son socle blanc, etc. ; ph.B.M., 2024.

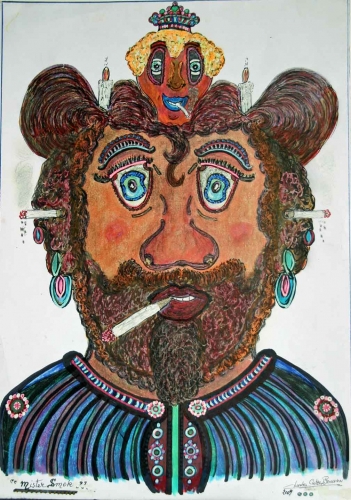

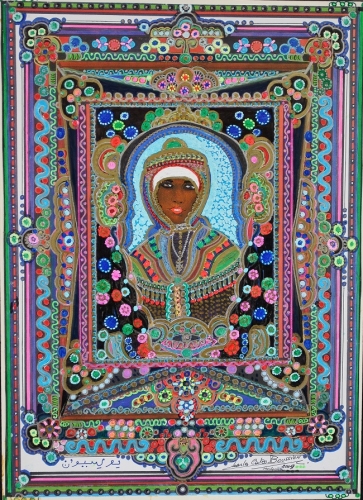

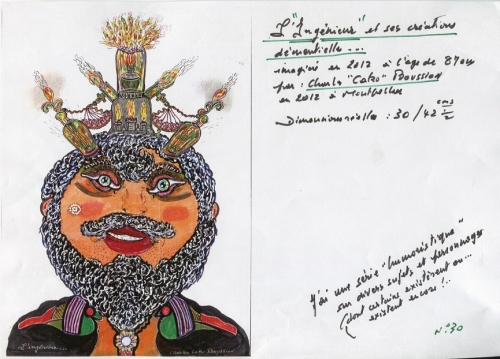

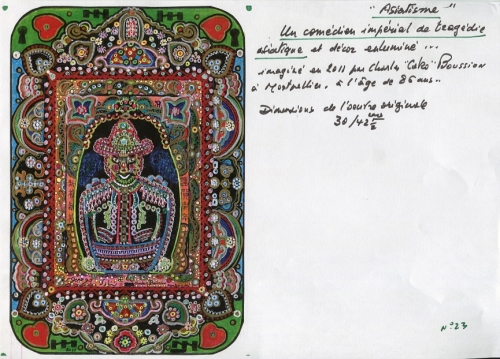

Vitrine à l'entrée de la salle d'expo, avec diverses œuvres: Gironella, Marie-Jeanne Faravel, Chomo, Charles "Cako" Boussion, Robillard, etc... ; Ph. B.M., 2024.

Un très beau Joël Lorand... ; ph. B.M., 2024.

De gauche à droite, une sélection d'outsiders américains: Gérald "Creative" de Prie, Henry Speller, Dwight McKintosh, Dan Miller, Inez Nathaniel Walker, auquel manque John Henry Toney, qui aurait très bien figuré selon moi dans cette sélection (à la place de Dan Miller que je trouve bien moins original) : ph. B.M.

John Henry Toney, pas exposé (à moins d'erreur de ma part ; serais-je passé trop vite?) mais présent dans la vente (lot 70) ; ph.B.M., 2023.

D'autres Anglo-saxons, Henry Faust, Ted Gordon, Madge Gill ; ph B.M., 2024.

Yvonne Robert, Mario Chichorro, Alain Lacoste... ; ph.B.M., 2024.

Boix-Vives, Hector Trotin, Inez Nathaniel Walker (au fond) ; ph.B.M., 2024.

12:21 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : les francs-tireurs de l'art, tajan, vente aux enchères, outsiders américains, art singulier, art brut, art naïf, yvonne robert, boix-vives, macréau, john henry toney, alain lacoste, mario chichorro, joël lorand, gironella, hector trotin |  Imprimer

Imprimer

25/03/2024

Une vente aux enchères chez Tajan, déclaration liminaire non gardée dans son catalogue

Art naïf, art brut, art singulier, outsiders, inclassables, étoiles filantes de l’art passées inaperçues, grands isolés, ermites de l’art, indomptés, rebelles, art hors-les-normes, passagers clandestins, art buissonnier, art immédiat, tous ces termes recouvrent un corpus de créateurs ou d’artistes que l’histoire de l’art dominant ignora longtemps, avant que les avant-gardes du début XXe siècle ne se penchent vers eux, les chantant, les défendant, les citant en exemples. Le positionnement de ces mouvements eut ainsi une conséquence qui n’est toujours pas perçue bien clairement : la reconnaissance d’un art qui dépasse les catégories usuellement établies, et qui remet en question les hiérarchies, les castes, les écoles, les professeurs distributeurs de brevets de créativité. Un art non séparé de la vie quotidienne était désormais reconnu.

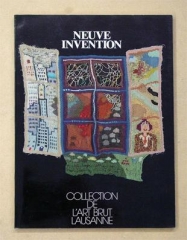

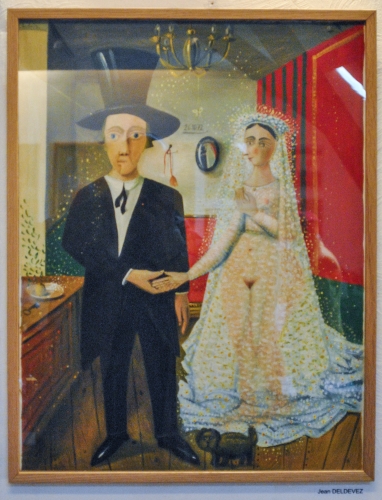

J’ai longtemps admiré l’invention de l’art brut par Dubuffet, qui eut le mérite d’ouvrir la porte aux curieux de ces grands talents marginaux, issus des hôpitaux psychiatriques, des cercles de spirites, du monde des exclus. Avant qu’on parcoure les théories de Dubuffet, affectant de détester l’art cultivé, on peut s’intéresser d’abord, en effet, à ses sauvegardes, à ses collections désormais conservées, sans cesse enrichies, à Lausanne. Elles rassemblent des orthodoxes de l’art brut ‒ c’est-à-dire des créateurs non vénaux, œuvrant dans un cercle strictement intime, indépendant des Beaux-Arts ‒, mais aussi des créateurs relégués, dans les premières décennies de la collection de Lausanne, en « annexe », dans un département renommé par la suite, en 1982, « Neuve Invention », ce qui indiquait en creux comme un repentir vis-à-vis d’artistes que l’appellation « annexe » avait pu stigmatiser. Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

Jean Deldevez, une parodie du tableau "Les Epoux Arnolfini" (de Van Eyck), collection de la Fabuloserie.

La collection, dite primitivement « annexe », dans la Collection de l’Art Brut à Lausanne, ainsi que les premiers créateurs dont Dubuffet, au début de l’aventure de son « art brut », recueillit les productions ‒ que ce soit des masques populaires du Lötschental en Suisse, des peintures d’enfants, les sculptures en pierre volcanique des Barbus Müller ou les œuvres mystificatrices de Robert Véreux (alias le docteur Robert Forestier, qui produisait des tableaux naïfs plaisantins, parfois démarqués du Douanier Rousseau, voir ci-contre un de ses tableaux ayant appartenu à Boris Vian) ‒, reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

Dubuffet, parallèlement, rejeta l’art dit naïf, en le caricaturant comme un art du mimétisme et du réalisme. Cela cachait sa rivalité avec ceux qui avaient avant lui défendu les autodidactes ingénus (je pense à Anatole Jakovsky ou à Wilhelm Uhde).

Avec le temps, l’art brut, en tant que plus pure des collections, a perdu de son autorité, et l’ensemble des créateurs inclassables redevient davantage visible, suscitant une curiosité chez beaucoup de collectionneurs et autres amateurs d’art, d’autant que le marché de l’art a perpétuellement besoin de renouveler son lot de chair fraîche ! Qui plus est, la difficulté du public des amateurs à s’y retrouver dans la terminologie de l’art des autodidactes et des indépendants milite pour l’éclatement des frontières.

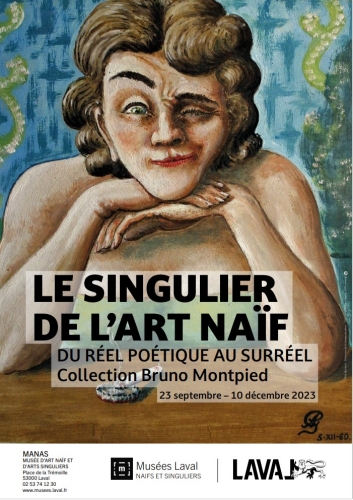

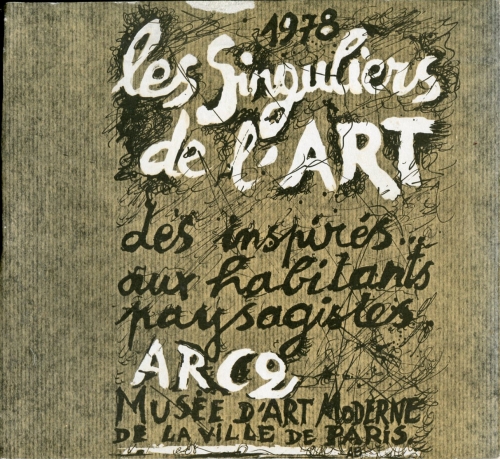

Le terme de Singuliers de l’Art, datant de l’exposition éponyme de 1978 au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, est aujourd’hui devenu inadéquat pour qualifier les différentes catégories de créateurs venus de l’art naïf, de l’art brut, des marges de l’art populaire autodidacte. Le mot « singulier » s’applique davantage, comme je l’ai dit, aux artistes primitivistes semi-professionnels, des surréalistes inconscients bien souvent. Il vaudrait mieux en réalité utiliser le terme de francs-tireurs de l’art, qui a le mérite d’inscrire l’esprit de liberté et d’indépendance dans la démarche de ces créateurs et artistes hétéroclites.

Les festivals d’art dit « singulier », bien que l’on puisse y découvrir de temps à autre quelques bonnes surprises, ont eu tendance en effet à faire de ces semi-professionnels un équivalent modernisé de l’ancien terme de « peintres du dimanche », qui désignait les amateurs de peintures de genre (paysages, natures mortes, etc.), tous plus ou moins producteurs de « croûtes », flirtant parfois avec le kitsch. La « modernisation » des contenus a consisté chez nos semi-professionnels à intégrer, au lieu de l’impressionnisme et du naturalisme du XIXe siècle, les leçons des avant-gardes ayant prôné la spontanéité en art (par exemple le groupe COBRA de la fin des années 1940) ou le recours à l’inconscient (le surréalisme), ainsi que le goût des arts animistes dits « premiers », voire l’art brut de Dubuffet, ou encore des rudiments d’art naïf.

C’était au fond ce que recherchaient les avant-gardes, ce déferlement de créativité débordant des espaces professionnels de diffusion de l’art, une créativité qui s’exercerait dans la vie quotidienne.

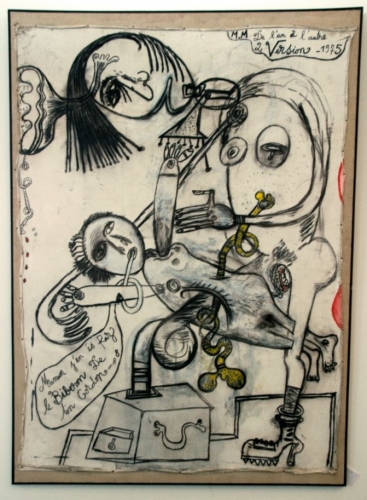

Michel Macréau, De l'un à l'autre (2e version), Maman., j'en es Raz le Biberon De ton Cordon..., 1975, expo Halle Saint-Pierre, 2009 ; photo Bruno Montpied.

Ces nouveaux artistes « du dimanche » (alternatifs, en somme) ne peignent plus réaliste, à la manière d’une Rosa Bonheur, mais davantage sous l’influence d’un Gaston Chaissac ou d’un Michel Macréau, au style plus spontané, voire à l’image des peintures surréalistes célébrées et très médiatisées (Max Ernst, Yves Tanguy, Magritte, le Dali de la période surréaliste, etc.). On rencontre chez nombre d’entre eux des redites, des démarquages le plus souvent fades d’après les artistes ou créateurs singuliers inventifs qui n’ont pas su se faire connaître, ce qui les encourage ici ou là à des plagiats faciles. Mais on y trouve aussi des créateurs vraiment originaux et talentueux, et parmi eux beaucoup de femmes depuis quelques temps.

Ces artistes singuliers cherchent à faire connaître leur art ‒ contrairement aux « bruts » qui œuvrent de manière autarcique, non vénale, car la proie de pulsions ou d’esprits désincarnés (comme dans le cas des artistes dits médiumniques).

Les Naïfs, quant à eux, rassemblent des artistes, bien souvent issus de modestes milieux populaires de petits employés ou d’artisans, qui pratiquent une peinture ou une sculpture qui se réfèrent invariablement à la perception de la réalité extérieure, leur inconscient modifiant imperceptiblement cette réalité.

L. Plé, exemple de peinture semi anonyme représentant un homme à la mer, en train d'être dévoré par des requins assez ressemblant à des murènes, XIXe siècle? ; ph. et coll. B.M.

*

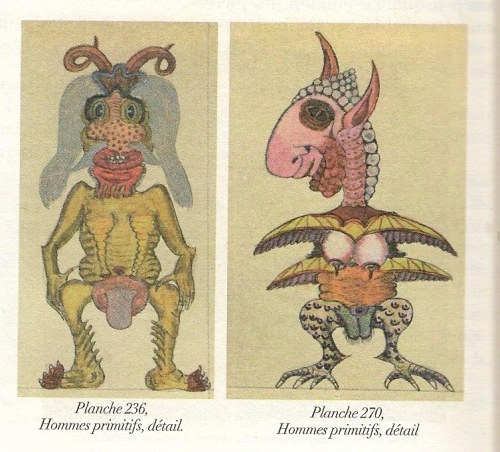

Joseph Baqué, extraits de ses planches zoologiques de monstres divers, revue Viridis Candela (le Correspondancier n°1 du collège de 'Pataphysique).

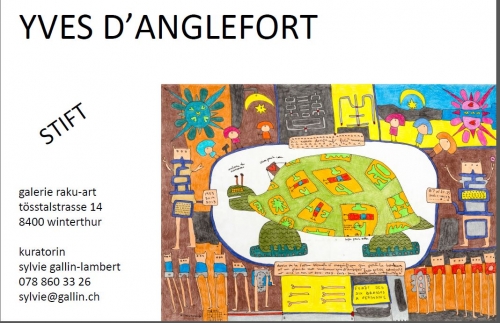

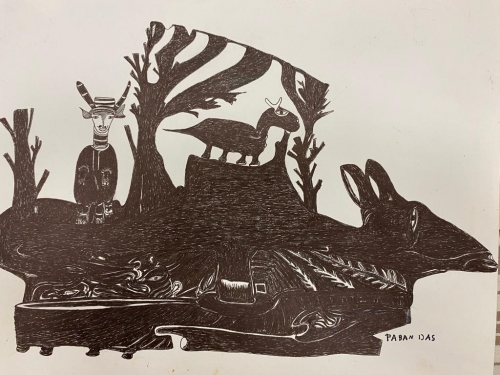

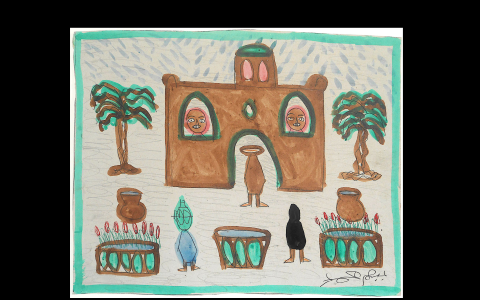

Ils sont légion, ces originaux, ces francs-tireurs de l’art. On peut citer pêle-mêle parmi eux : Ovartaci (Danemark), Fred Bédarride, Robert Coutelas, Joseph Baqué (Espagne), Roger Lorance, Louis et Céline Beynet, Armand Goupil, Lucien Blanchet… Ou encore, présents dans la vente de chez Tajan du 2 au 12 avril 2024 : Paban das Baul (Inde), Gilles Manero, Ruzena, José Guirao, Marie-Jeanne Faravel, Gérald « Creative » de Prie (USA), Henry Speller (USA), Victor Amoussou ou Benjamin Déguénon (tous deux du Bénin), Joël Lorand, Imam Sucahyo (Indonésie), Oscar Haus, Michel Delannoy, Yves D’Anglefort, Jean Pous, Yvonne Robert...

Un nouveau venu, Paban das Baul (Inde), qui sera en vente chez Tajan en avril 2024.

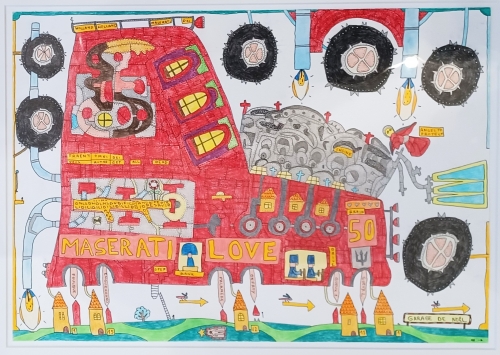

José Guirao, sans titre, en vente chez Tajan en avril 2024.

Oscar Haus, œuvre en vente chez Tajan en avril 2024.

Yves D'Anglefort, œuvre en vente chez Tajan en avril 2024.

Gageons que ces noms ne sonnent pas (encore) familiers aux oreilles des amateurs et collectionneurs d’art buissonnier, plus connaisseurs de quelques grands noms ‒ quelques grandes marques ? ‒ de l’art brut, de l’art naïf, voire de l’art dit singulier, imposés par quelques rares marchands ambitionnant une sorte de monopole de l’offre d’art brut sur le marché.

Pourtant ces œuvres moins connues fascinent tous ceux qui détectent leur valeur intrinsèque, sans se soucier de la rumeur médiatico-urbaine qui cherche toujours à imposer ses hiérarchies, ses palmarès obligatoires (souvent du fait de surdéterminations commerciales cachant mal le besoin de monopole ci-dessus pointé), rumeur qui cherche à trier parmi les œuvres hors système apparues depuis deux siècles. Ces créateurs différents, situés en dehors des écoles d’art, en dehors de l’art admis, il paraît à certains qu’il serait urgent de réduire leurs effectifs ‒ la contagion d’un déferlement de création sauvage non régimentée, non captive, non réservée à quelques marchands, étant à craindre, dirait-on…

Or, ce déferlement est bel et bien en marche. Petits musées de création alternative, grands musées redécouvrant dans ses réserves des cas atypiques (revenus du passé où on les avait oubliés), commissaires d’exposition ayant compris l’intérêt grandissant du public pour toutes formes d’art surprenantes, hors des chemins battus, historiens d’art et chercheurs eux-mêmes autodidactes battant la campagne dans les archives, ou les bords de routes, collectionneurs à l’affût de toutes formes de création poético-insolite oubliée, méconnue, et aussi, venons-en au fait, ventes aux enchères qui sont régulièrement le siège de surgissements de curiosités en tous genres, dans le brassage permanent qu’elles suscitent, d’une collection dispersée à l’autre (pas nécessairement spécialisées en art brut), tous militent pour accroître le corpus, le champ de l’art inspiré inopiné. Cela déborde les quelques rares galeries cherchant à dominer ‒ outre le marché ‒ surtout l’offre des créateurs atypiques, inclassables, sauvages, irréguliers, autodidactes à la naïveté ambiguë, l’offre des « pas comme tout le monde » en somme, qui remettent en cause, volontairement ou non, les certitudes en matière d’expression artistique.

Bruno Montpied

Vente aux enchères "Les Francs-tireurs de l'art: Bruts, Naïfs, Singuliers et autres Outsiders" en deux parties, une d'abord "on line" du 2 au 12 avril 2024 à 14h, et une autre, sur place, dans les salons de la Maison Tajan, 37 rue des Mathurins (8e ardt), le 10 avril. J'en suis le consultant, pour une bonne partie des lots proposés (B.M.)

Liste des créateurs ou artistes proposés à cette vente par mézigue (à côté de ceux proposés directement par les deux commissaires-priseurs de chez Tajan, Eva Palazuelos et Loren Richard), soit en vente sur place, soit en vente en ligne :

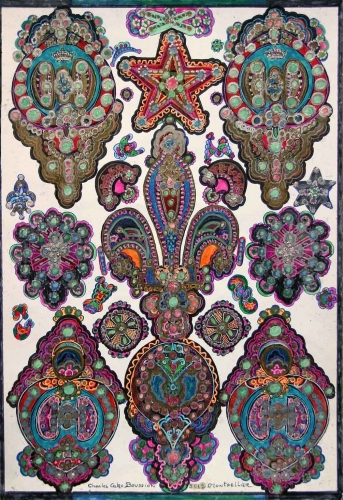

Jean Ferdinand, Hector Trotin, Anselme Boix-Vives, Jacques Trovic, Khadija, Katia, Nikifor, Yves D'Anglefort, des anonymes (dont un attribué à Gabriel Jenny), Charles "Cako" Boussion, Gerald "Creative" de Prie, Inès Nathaniel Walker, Henry Faust dit "Pop-Eye", Patrick Chapelière, Kashinath Chawan, Paban das Baul, Jean Pous, Yvonne Robert, Michel Delannoy, Gérald Stehr, José Guirao, Johann Fischer, Christian Gauthier, Ilmari Salminen dit "Imppu", Martha Grünenwaldt, Genowefa Jankowska, Genowefa Magiera, Solange Lantier dite "Sol", Alexis Lippstreu, Dwight Mackintosh, Mimoune Ali, Benjamin Déguénon, Victor Amoussou, Ezékiel Messou, Masao Obata, Dimitri Pietquin, Henry Speller, Imam Sucahyo, Emmanuel Tharin, Simone Le Carré Galimard, John Henry Toney, David Braillon, Ted Gordon, Scottie Wilson, Ginette Chabert, Didier Estival, Patrick Gimel, Marie-Jeanne Faravel, René-François Gregogna, Alain Lacoste, Joël Lorand, Gilles Manero, Ruzena, Miguel Amate, Pierre Albasser, François Burland, Ignacio Carles-Tolra, Alain Pauzié, l'abbé Coutant, Mario Chichorro, Béatrice Elso, Michel Nedjar, Philippe Dereux, Jean Rustin, Ghislaine, Fred Deux, Louis Pons, Gilbert Pastor, Armand Avril, Emilie Henry, Léontine Indelli dite "Mimuna Indelli", Rosemarie Köczy, Natasha Krenbol, Pierre Lefèvre, Jaber, Francis Marshall, Jean Vernède, Pierre Bettencourt, Georges Bru, René Moreu, Patrice Cadiou, Jean Clerté, Alfred Kremer, Paul Duhem.

09:29 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Art singulier, Art visionnaire, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : ventes aux enchères, francs-tireurs de l'art, art naïf, art brut, art singulier, art outsider, tajan, bruno montpied, consultant, inspirés, déferlement |  Imprimer

Imprimer

10/03/2024

Babahoum plutôt fade, désormais?

Je vois depuis quelque temps des dessins aquarellés de Mohamed Babahoum, ce créateur marocain autodidacte que la galerie Escale Nomad avait grandement aidé à faire connaître depuis au moins 15 ans qu'elle s'occupe de lui (voir les trois catalogues qu'elle a édités sur lui, certains étant disponibles à la librairie de la Halle Saint-Pierre) ,  qui viennent se montrer ici et là, dans des atours de plus en plus affadis. Je ne parle pas de ceux qui ont été exposés il y a peu (cela vient de se terminer) à la Halle Saint-Pierre, à Paris, dans l'exposition « Aux Frontières de l’art brut ». Non, je parle d'expos qui sont montées visiblement par le biais de quelque autre médiateur sans rigueur qui va pêcher des œuvres auprès de Babahoum, sans grand discernement à mon humble avis.

qui viennent se montrer ici et là, dans des atours de plus en plus affadis. Je ne parle pas de ceux qui ont été exposés il y a peu (cela vient de se terminer) à la Halle Saint-Pierre, à Paris, dans l'exposition « Aux Frontières de l’art brut ». Non, je parle d'expos qui sont montées visiblement par le biais de quelque autre médiateur sans rigueur qui va pêcher des œuvres auprès de Babahoum, sans grand discernement à mon humble avis.

C'est ainsi que s'annonce une vente aux enchères "on line", comme on dit, par la maison de ventes Tessier-Sarrou, vente exclusivement consacrée à Babahoum. C'est gentillet, un peu trop simpliste, pas très développé, comme si on avait fait exprès de sélectionner les auto plagiats de l'auteur, ne se cassant plus trop la tête à construire des œuvres aussi poussées que celles qu'on lui connaissait autrefois. Sans compter qu'on peut même se demander si ne se sont pas glissés des faux dans ces pièces mises à l'encan (j'ai entendu dire qu'autour de lui se sont manifestés divers membres de sa famille désireux de l'imiter ; les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, exception faite d'un neveu, nommé Ahmed Gnidila - qui, lui, n'imite pas, mais possède un style et un imaginaire propres). Babahoum a-t-il par trop vieilli? Travaille-t-il désormais trop vite?

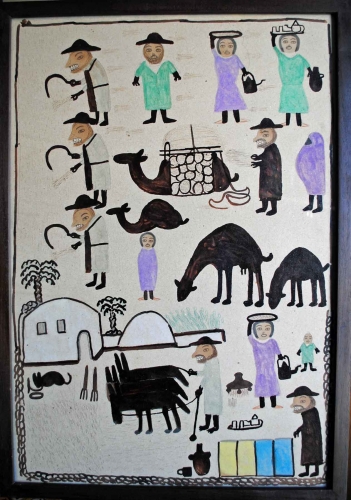

Il peut être instructif de mettre sous les yeux de mes lecteurs à titre de comparaison des œuvres d'aujourd'hui et des œuvres des années plus anciennes:

Mohamed Babahoum, sans titre (saynètes avec bédouins et paysans), aquarelle et stylo sur carton gris, 80x56 cm, années 2000, coll. privée, Paris : photo Bruno Montpied.

Mohamed Babahoum, sans titre, aquarelle et stylo sur papier fort gris,31x38,7 cm, date (récente à mon avis)?, vente Tessier-Sarrou en ligne du 24 mars 24.

Il me semble que d'une époque à l'autre, il y a eu déperdition d'intensité, d'application. Un certain flasque s'est installé, peut-être reflet d'une déperdition propre à la vieillesse? Pourtant d'autres vieillards restés créatifs ont su adapter leur expression à ce ramollissement en en tirant un parti dans leurs œuvres (je pense par exemple à Joseph Barbiero et ses dessins aux lignes tremblantes, ou à Jean Pous aussi avec ses galets de rivière gravés, ou ses peintures à la gouache très stylisées).

12:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : art brut, mohamed babahoum, ventes aux enchères, affadissement, art du grand âge, art d'essaouira, art populaire marocain, joseph barbiero, jean pous, ahmed gnidila, tessier-sarrou |  Imprimer

Imprimer

26/12/2023

Pour verser au dossier du Père Noël

Un Père Noël en version loufoque bien dans la manière de Joseph Donadello à Saiguèdes (Haute-Garonne), à verser au dossier iconographique du vieux et éternel barbu ; le visage est traité de façon très originale, il n'est plus, presque, qu'une barbe blanche, en somme une barbe qui s'est faite face... :

Joseph Donadello, Noël, ciment polychrome, (2004?), ph. Bruno Montpied, 2015.

Spéciale dédicace pour mes distingués commentateurs qui font du délire d'interprétation piscicole ci-après, voici les deux personnages qui sont à l'arrière-plan du Père Noël (la mère Molitor devrait se racheter de nouvelles bésicles...), avec leurs noms plus clairs sur une autre photo prise trois ans après la précédente et sur eux plus spécifiquement centrée : "Blennius" et "Maculatom" (d'où Donadello sort ses noms, j'avoue que ça m'a toujours laissé perplexe dans plusieurs cas, d'autant que, quelquefois, il oubliait joyeusement les transcriptions normalisées), et non pas "Blennocoq" et "Inculator", qu'affectent de voir nos commentateurs hantés par leurs turpitudes... (Note du 30 décembre 2023)

Blennius (et non pas Brennus, qui serait plus usuel en ces terres de rugby) et Maculatom, sorte de poisson-lune? ; photo B.M., 2018.

09:31 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art rustique moderne, Environnements populaires spontanés, Tel quel | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : joseph donadello, bepi donal, environnement spontanés, saiguèdes, père noël, sculpture naïve, art brut, loufoque, blennius, maculatom, poissons |  Imprimer

Imprimer

29/10/2023

D'Anglefort en force

Yves D'Anglefort (majuscules, à la particule comme au patronyme, il y tient), ne dirait-on pas le nom d'un aristocrate peut-être breton (?), à la personnalité bien trempée, vivant au secret d'un quelconque ténébreux manoir où il s'adonne à des jeux aux règles de lui seul connues ?

Yves D'Anglefort, photo Matthieu Chandelier, extrait du livre de Sylvie Gallin, "Yves D'Anglefort, Un aperçu de son œuvre" ("Einblick in sein Werk"), 2017.

Ce grand seigneur, de fait, aime à jeter sur le papier, et parfois sur d'autres supports, ses armées de figurines (pas très loin de quelques Playmobil ultra schématisés), auxquelles il trace des plans d'action, en fin stratège que trop d'amateurs continuent d'ignorer (par manque de liberté d'esprit, je crois). Ce qui, il faut bien l'avouer, ne l'incline pas à leur pardonner. Il veut en effet à toute force qu'on lui prête attention. Il a tant de choses à dire, et avec tant de manières de le dire (et de l'écrire, souvent au verso de ses compositions ébouriffantes).

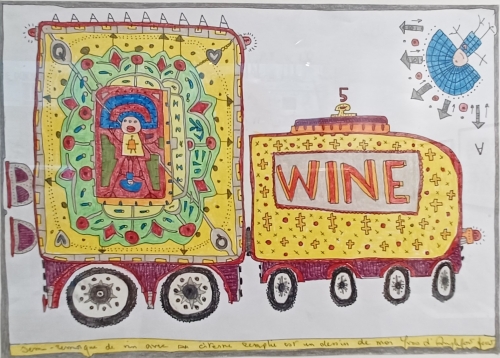

Yves D'Anglefort fecit: Semi-remorque de vin avec sa citerne remplie, c. 2023 ; exposition "Cash", Galerie Dettinger-Mayer, 2023 ; ph. Bruno Montpied.

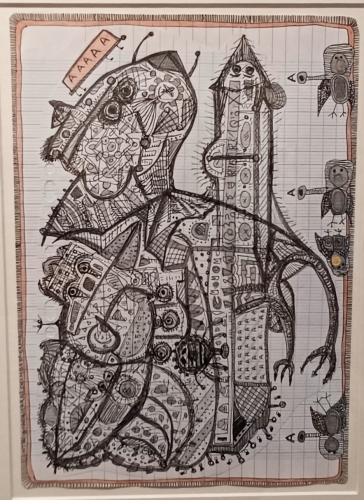

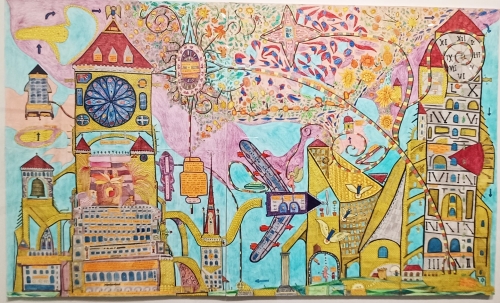

Il aime en effet se renouveler, n'appréciant guère ceux qui se complaisent dans les redites, prisonniers d'un système. C'est l'un des aspects de la dignité qu'il guigne. Ces derniers temps, on voit donc une nouvelle évolution de son œuvre. La galerie lyonnaise (place du Docteur Gailleton, 2e arrondissement) d'Alain Dettinger nous en administre la preuve depuis le 14 octobre (cela se termine le 4 novembre, pressez-vous donc). Dans ses deux salles, ont surgi, en parfait contraste : pour celle sur rue, de petits formats, certains en simple noir et blanc auquel notre artiste brut (un des rares pour qui j'accepte d'accoler les deux termes) ne nous avait jusqu'ici pas habitués, et pour celle en retrait, deux grandes compositions fort ambitieuses.

Yves D'Anglefort, Mont de piété, voilà... (ce n'est pas forcément le titre, car généralement, auparavant, YDA professait ne pas aimer mettre de titre, mais plutôt des numéros d'ordre qu'il apposait au verso ; lorsque j'ai pris la photo, je n'avais pas accès à ces versos), date : aux alentours de 2022-2023 ? ; exposé chez Dettinger ; ph. B.M.

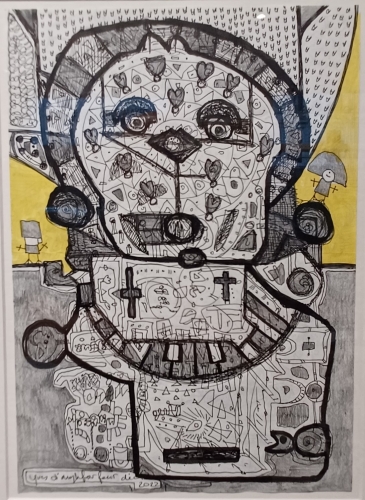

Yves D'Anglefort, autre composition sans titre, date? : vers 2022-2023?, exposition chez Dettinger ; ph B.M.

Yves D'Anglefort, sans titre, 2022 ; expo chez Dettinger ; ph. B.M.

Yves D'Anglefort, sans titre (AAAAA), date: 2022-2023? ; exposé chez Dettinger; ph. B.M.

A ces dernières, je dois avouer préférer, dans la première salle sur rue, lorsqu'Yves D'Anglefort pratique la couleur, comme dans le fort charmant paysage ci-dessous, à la composition délicate, absolument pas claironnante (comme c'est le cas dans les deux grandes œuvres de la deuxième salle ; ouh... je sens qu'Yves ne va pas me pardonner ce jugement ; mais, comme le titre qu'il a donné à son expo chez Dettinger ("Cash"¹), il m'arrive d'être, plus souvent qu'à mon tour, moi aussi, "cash"...).

Yves D'Anglefort, sans titre (paysage avec avion de Vatican Airway...), date : 2022-2023? ; exposé chez Dettinger ; ph.B.M.

Les petits formats de la salle sur rue sont denses, rythmés, bien construits. On a plaisir à les regarder. Parfois un seul personnage se tient frontalement, nous dévisageant dans une "apostrophe muette" (comme l'a écrit Jean-Christophe Bailly dans son livre sur les Portraits du Fayoum que l'on vient de rééditer tout récemment). Et ce personnage bleu, qui sert d'amorce à l'exposition sur le carton d'invitation de la galerie Dettinger, une sorte de ménagère hirsute flanquée de dreadlocks, à la bouche barrée de chiffres, je ne sais pourquoi, me fait quant à elle penser au prince D'Anglefort lui-même, et à son visage carré de John Wayne de l'art brut... Etrange déplacement, n'est-il pas?

Carton d'annonce de l'exposition "Cash" avec une œuvre d'Yves D'Anglefort: Lady of now, technique mixte sur papier, 29,7x21cm, 2023.

________

¹ Yves D'Anglefort aurait-il inventé, au-delà de l'art brut, l'art cash?

11:25 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : yves d'anglefort, galerie dettinger-mayer, cash, art brut, art cash, apostrophe muette, ménagère hirsute |  Imprimer

Imprimer

15/09/2023

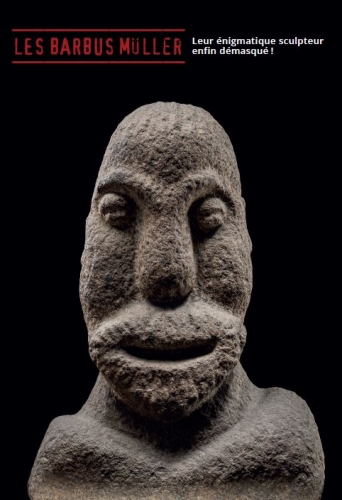

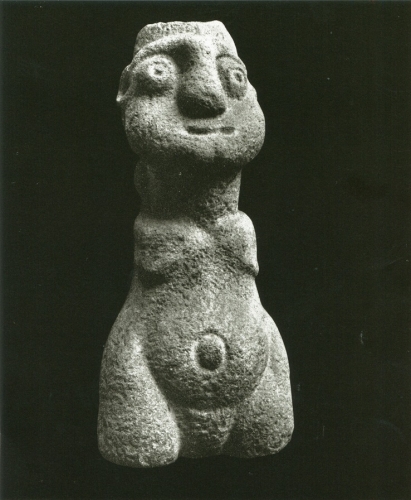

Chez Tajan, trois nouveaux "Barbus Müller" dont une merveilleuse Vénus enceinte

Les Barbus Müller, ça continue de sortir du bois, peut-être encouragé par les différentes expositions récentes (à Genève et à Clermont-Ferrand) où on en a vu plusieurs rassemblés... Et, même, les "femmes à barbe Müller", puisque sur les trois statuettes que Tajan va proposer à la vente, le 10 octobre prochain – avec mon conseil éclairé! –, il y a une très belle effigie de femme, la tête énorme ceinte d'une natte, les deux seins bien ronds où se dessinent les mamelons, le ventre bombé (celui d'une femme enceinte de quelques mois), le pubis frisottant, une fente vulvaire par dessous, non exposée à la vue.

C'est, à mon goût, la plus belle statue qu'il m'ait été donné de voir parmi toutes celles que l'on a regroupées dans le corpus des "Barbus Müller". Elle est plus belle, notamment, que celles qui figurent dans le fascicule de l'art brut n°1 de 1947 (jamais diffusé par son éditeur, Gallimard), consacré par Dubuffet auxdits "Barbus" (réédité en 1979, puis en 2020 dans le catalogue de l'expo sur les Barbus au Musée Barbier-Muller, à Genève). Quand j'écris "belle", je veux dire par là qu'il y a en elle des proportions évidemment non réalistes, qui lui confèrent une allure d'idole. Il y a du hiératisme en elle, du sacré. Par ailleurs, elle a un air de ressemblance avec certaines autres effigies, féminines, qui furent reproduites dans ce célèbre fascicule.

Lot n°1 de la vente Tajan, la "Vénus enceinte" (surnom que je lui ai donné), env. 60 cm de haut, granite sculpté ; ph. Bruno Montpied, 2023.

La "Vénus" renversée, "impudique"... avec la responsable de la vente, Eva Palazuelos, qui la soutient ; ph. B.M, 2023.

Deux Barbus Müller du fascicule de 1947 qui présentent un rendu anatomique analogue à celui de la "Vénus enceinte" de la vente Tajan.

Les deux autres sculptures qui passent en vente chez Tajan sont une sorte de petit "marquis" – une tête semblant affublé d'une perruque, le cou pris dans le col d'un vêtement que j'imagine comme un pourpoint –, et une autre tête aux yeux vides, la bouche fendue dans une sorte de large grimace, à l'expression comme catastrophée.

Photo de chez Tajan, comme un podium... le "Marquis" devant être à la 2e place selon moi, en terme de qualité esthétique...

Les trois sculptures sont taillées dans trois pierres d'origine volcanique différentes (en l'occurrence du granite, roche d'origine magmatique, une sorte de pierre ponce et une roche tirant sur le rouge à la façon des pierres contenant du fer), comme le faisait aussi, très probablement Antoine Rabany (1844-1919), à Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme) dont j'ai prouvé (voir mes anciennes notes en particulier, sur ce blog) qu'il fut l'auteur, entre 1907 et 1919 d'une douzaine de ces sculptures qui ont plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, été surnommées "Barbus Müller" par Jean Dubuffet, vers 1946, au moment où il commençait de rassembler des exemples d'artefacts de tous types sous la bannière de ce qu'il appela "l'art brut", appelé à rencontrer un prestige de plus en plus considérable au fil des décennies, jusqu'à aujourd'hui.

Un catalogue sort à l'occasion de cette vente, qui sera bientôt disponible, fin septembre, et déjà appréhendable en ligne (ICI), auquel j'ai donné un texte qui revient sur le pourquoi de mon sentiment que l'on a affaire ici à trois nouveaux venus dans le corpus des Barbus Müller, et également sur le rapport qu'ils entretiennent, surtout la "Vénus enceinte", avec (peut-être) Antoine Rabany, à qui sont attribuables beaucoup des Barbus apparus depuis les années 1940 (avant cette date, on parlait de sculpture populaire anonyme, de sculpture primitive, "celtique"', voire de sculpture des pays lointains, Océanie, Antilles...).

Tajan, vente le 10 octobre 2023 ; dans leurs locaux, 37 rue des Mathurins, 75009, Paris. A signaler le même jour la vente de la collection Jean-Pierre et Martine Nuaud où l'on trouve nombre d'artistes et de créateurs intéressants, plusieurs relevant de l'art singulier, naïf, brut...

18:33 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tajan, barbus müller, antoine rabany, barbus müller d'antoine rabany, bruno montpied, vente aux enchères, roche volcanique, jean dubuffet, art brut, hiératisme |  Imprimer

Imprimer

21/06/2023

Un Barbu Müller assez faible, et qui plus est, donné sans preuve à Antoine Rabany

|

Voici comment est annoncée, dans le cadre d'une exposition actuelle à la galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch à Strasbourg, la vente d'un Barbu Müller à double visage. On n'y hésite pas à nommer Antoine Rabany comme son auteur. Alors qu'il n'existe aucun indice pour ce faire...! S'il s'agit vraiment d'une sculpture rattachable à l'ensemble des pièces surnommées par Dubuffet "Barbus Müller" – ce qui n'est pas déjà évident étant donné le peu d'éléments stylistiques permettant de l'affirmer à coup sûr ; et si ça en fait partie, en tout cas, on conviendra qu'il s'agit là d'une pièce assez faible du point de vue esthétique –, il faudrait apposer en légende "attribué à Antoine Rabany" (parce que, par association avec certaines caractéristiques stylistiques, on a pris l'habitude de mettre ce genre de légende à côté des "Barbus Müller" non immédiatement prouvées par moi comme étant dues à cet auteur, notamment dans le catalogue de l'expo sur les B.M. au Musée Barbier-Mueller à Genève en 2020). Mais ici, à Strasbourg, on ne s'embarrasse pas de scrupules... On s'imagine peut-être qu'avec ce nom devenu un sésame, on vendra bien mieux. Signalons que cette pièce provient de l'ancienne collection d'ABCD Bruno Decharme. Si ce dernier l'a revendue et non pas incluse dans la donation de près de mille œuvres qu'il a faite au Musée National d'Art Moderne l'année dernière, contrairement à un autre Barbu Müller un peu plus réussi (voir ci-dessous), c'est qu'il doit y avoir une raison... Mais ce que j'en dis, moi...

Barbu Müller Pierre de lave 29 x 20 x 20 cm

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

22:22 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : barbus müller, antoine rabany dit le zouave, galerie ritsch-fisch, attribution, art brut, bruno montpied, musée barbier-mueller |  Imprimer

Imprimer

14/06/2023

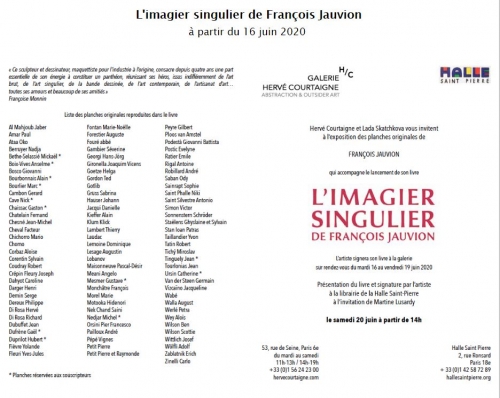

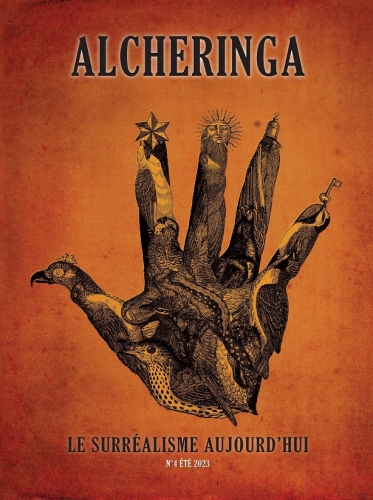

Appel du 18 juin: "Alcheringa" n°4 est paru et ses animateurs viennent en causer à la Halle Saint-Pierre

Alcheringa, j'en ai déjà parlé lors de la parution de son n°3. Il continue de se manifester, puisque son n°4 sort à présent, toujours édité (et maquetté) par Venus d'Ailleurs du côté de Nîmes. Il sera présenté dimanche prochain à l'auditorium de la Halle, à 15h, en présence de Joël Gayraud, Guy Girard, Régis Gayraud et mézigue. Je dois y présenter en effet les articles que j'ai donnés à la revue, l'un sur l'art en commun (il y aura quelques images projetées) et l'autre, plus réduit, consacré à une remarque concernant le catalogue de la récente exposition "Chercher l'or du temps", consacrée au surréalisme, l'art magique et l'art brut, au LaM de Villeneuve-d'Ascq. Ce catalogue contient en effet une prodigieuse découverte due à l'une des conservatrices de ce musée, Jeanne Bathilde-Lacourt, découverte qui regarde les prémisses de la collection d'art brut de Jean Dubuffet. Il me paraissait important de la souligner un peu plus, notamment auprès de lecteurs intéressés par le surréalisme.

Voici le sommaire de la revue:

Numéro 4 - Été 2023

(128 pages ; 22 €)

Dans ce numéro:

Guy Girard, Devant le feu

Joël Gayraud, Métamorphoses de l’alkahest

Sylwia Chrostowska, Tout et son contraire

Jacques Brunius, Le jardin n’a pas de porte

Bruno Montpied, L’art en commun, si peu commun…

Laurens Vancrevel, Will Alexander et l’usage surréaliste du langage

Natan Schäfer, Vers le Phalanstère du Saï

Régis Gayraud, Souvenons-nous de Serge Romoff.

Autour d’une lettre inédite d’André Breton

ainsi que d’autres articles, poèmes, récits de rêves, notes critiques et images par :

René Alleau, Aurélie Aura, Jean-Marc Baholet, Anny Bonnin, Massimo Borghese, Anithe de Carvalho, Eugenio Castro, Claude-Lucien Cauët, Juliette Cerisier, Sylwia Chrostowska, Darnish, W. A. Davison, Gabriel Derkevorkian, Kathy Fox, Antonella Gandini, Joël Gayraud, Régis Gayraud, Yoan Armand Gil, Guy Girard, Beatriz Hausner, Jindřich Heisler, Alexis Jallez, S. L. Higgins, Marianne van Hirtum, Richard Humphry, Andrew Lass, Michael Löwy, Albert Marenčin, Alice Massénat, Bruno Montpied, Peculiar Mormyrid, Leeza Pye, Pavel Rezniček, Alain Roussel, Bertrand Schmitt, Carlos Schwabe, Petra Simkova, Dan Stanciu, Wedgwood Steventon, Ludovic Tac, Virginia Tentindo, Marina Vicehelm, Sasha Vlad, Susana Wald, Gabriela Žiaková, Michel Zimbacca.

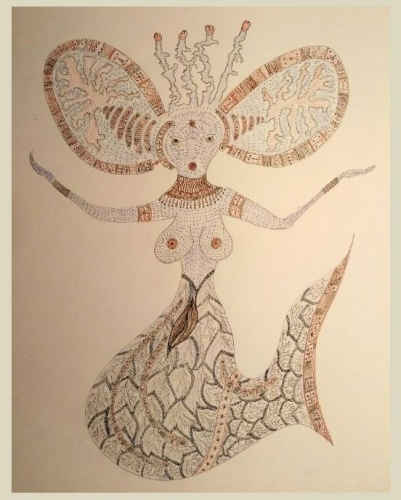

Bruno Montpied et Petra Simkova, "Des êtres se rencontrent et une douce musique s'élève dans leurs cœurs", hommage à Jens-August Schade, 3 x 4 m, peinture industrielle sur toile PVC, 1999.

Des exemplaires de la revue seront bien sûr ensuite disponibles à la vente dans la librairie de la Halle Saint-Pierre.

Signalons aussi par la même occasion la parution d'un autre n°4, de la revue L'Or aux 13 îles (qui devient également un foyer éditorial), qui lui de même qu'Alcheringa est disponible à la vente à la librairie de la HSP (accompagnant, c'est à noter, les trois premiers numéros de la revue, qui contiennent trois articles copieux de moi-même: dans le n°1 (2010), un grand dossier sur les bois sculptés de l'abbé Fouré, où j'avais réédité le Guide du Musée de l'ermite, dans le n°2, une prose poétique sur ma collection illustrée de plusieurs reproductions, Le royaume parallèle, et dans le n°3, un article sur les bouteilles peintes de Louis et Céline Beynet, des autodidactes inconnus et inventifs qui vivaient en Limagne, près d'Issoire).

12:15 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Questionnements, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : alcheringa n°4, groupe surréaliste de paris, art en commun, création collective, joël gayraud, régis gayraud, guy girard, bruno montpied, venus d'ailleurs éditeur, art brut, l'or aux 13 îles n°4, jacques brunius, richard humphry, sylwia chrostowska |  Imprimer

Imprimer

03/05/2023

Et ça continue à sortir, les Barbus Müller....

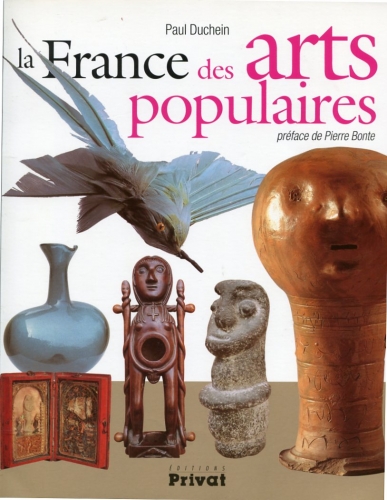

Le 16 mai prochain, aura lieu à Drouot une mise aux enchères dans le cadre de la maison de ventes De Baecque et associés. C'est de l'art populaire, envisagé dans sa dimension de curiosité. Plusieurs pièces ont été par le passé présentées aux Rencontres d'art de Montauban qui étaient organisées par le collectionneur, critique d'art et artiste surréalisant Paul Duchein, par ailleurs grand rédacteur de la revue Le Pharmacien de France où il passait de nombreux billets sur des sujets liés à la singularité spontanée présente dans les arts populaires, naïfs ou bruts. Quelque chose me dit – ce n'est absolument pas spécifié par la maison de ventes, je m'empresse de le souligner – que beaucoup des objets proposés en vente, sinon tous, ce 16 mai prochain, pourraient bien venir de la collection de ce monsieur Paul Duchein qui a toujours été très éclectique dans ses admirations et ses passions, créant en parallèle tout un ensemble de boîtes à coloration onirique, dans un style surréaliste un peu trop marqué. Mais ce n'est que mon opinion, le collectionneur qui est derrière la vente restant secret. Cependant, en comparant les pièces du catalogue de la vente avec les pièces que publia Paul Duchein dans son livre La France des Arts populaires chez Privat en 2005, on s'en assure davantage...

Dans la panoplie des pièces présentées, on retrouve (une fois de plus) une sculpture qui à l'évidence peut faire partie du corpus des Barbus Müller, cette série de sculptures en granit ou en roche volcanique, qui représentent la plupart du temps des têtes aux caractéristiques stylistiques semblables, grosse bouche, nez en goutte, yeux proéminents, un air un peu éberlué, voire halluciné, hypnotique, souvent hiératique.

Ce Barbu Müller, en vente à Drouot le 16 mai 2023, figurait dans le livre de Paul Duchein (voir dans l'illustration précédente sa reproduction, ne serait-ce que sur la couverture du livre) ; ce n'est donc pas totalement un inédit.

J'ai démontré dans divers articles et essais que plusieurs des pièces que l'on range dans ce corpus qui est à l'origine de la collection d'art brut de Jean Dubuffet (c'est lui qui a forgé le terme de Barbus Müller, sans rien savoir en 1946 de leur auteur) proviennent d'un paysan auvergnat, ex-soldat, Antoine Rabany, dit "le Zouave" (1844-1919). Actuellement, je dénombre onze sculptures provenant assurément de son jardin ou de son atelier à Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme). Ces dernières devraient, sur les cartels des collections ou des musées qui les détiennent, indiquer qu'elles sont d'"Antoine Rabany, dit le Zouave, sculpteur de Barbus Müller". Toutes les autres – non encore certifiées par moi comme provenant du jardin du sieur Rabany – peuvent être marquées "attribuées à Antoine Rabany". C'est l'étiquette qu'a choisie avec raison l'experte de cette vente, Martine Houzé, pour la sculpture de cette vente prochaine chez De Baecque. Donc, ci-dessus on n'a qu'un Barbu Müller, peut-être venant de chez Rabany, mais sans certitude absolue...

Cela ne veut pas dire cependant de façon absolue que tous les Barbus Müller, ou prétendus tels, proviennent bien de chez Rabany... Plusieurs de ceux qui font partie du corpus, ce dernier étant disséminé dans plusieurs collections publiques ou privées, sont parfois fort hétérogènes, comme par exemple celui qui a été exposé l'année dernière chez Ritsch-Fisch à l'OAF. Même s'il provenait de l'ancienne collection de l'Art Brut qui avait été déposée un temps chez Alfonso Ossorio durant une dizaine d'année aux USA (Dubuffet l'aurait laissé à Ossorio quand il a rapatrié vers 1962 sa collection en France en prétendant qu'il s'agissait d'un "Barbu Müller": une sorte de blague, je pense, ou une attribution à la louche plus ou moins mystificatrice de la part de Dubuffet...), il n'a que fort peu de rapports avec les autres Barbus Müller:

Deux faces de la même pièce, ex-collection ABCD, en vente à un moment dans la galerie Ritsch-Fisch, un "Barbu" douteux, ressemblant plus à un galet gravé du catalan français Jean Pous, lui aussi classé dans l'art brut.

En tout cas, on constatera que depuis mon élucidation du nom de l'auteur d'une partie des Barbus Müller, diverses pièces sortent régulièrement dans les ventes, les prix qu'elles atteignent (les deux dernières chacune aux environs de 100 000€) n'étant évidemment pas étrangères au désir de les vendre... Petit à petit, les contours du corpus Barbus Müller/Rabany s'acheminent vers la plus complète des résolutions.

16:26 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : antoine rabany, barbus müller, de baecque, ventes aux enchères, drouot, martine houzé, art brut, jean dubuffet, ritsch-fisch, paul duchein, arts populaires, curiosité |  Imprimer

Imprimer

26/11/2022

Dédales, une collection singulière en Limousin au musée Cécile Sabourdy

Nouvelle exposition au Musée-jardins Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh, au sud de Limoges, la collection de Thierry Coudert, dont un choix est présenté au public à partir du 1er décembre, provient plus précisément de la Corrèze. Brocanteur fureteur, dénicheur de pièces d'art singulier ou populaire, voire brut (Ô le beau dessin en provenance, paraît-il, d'un HP de la région de Metz qui est exposé à Vicq...), souvent énigmatiques, puisque le découvreur n'a pu en recueillir les traces d'origine la plupart du temps, Thierry Coudert a décidé d'offrir aux yeux des curieux l'occasion de développer leur perplexité quant à ces dizaines d'objets orphelins (en apparence).

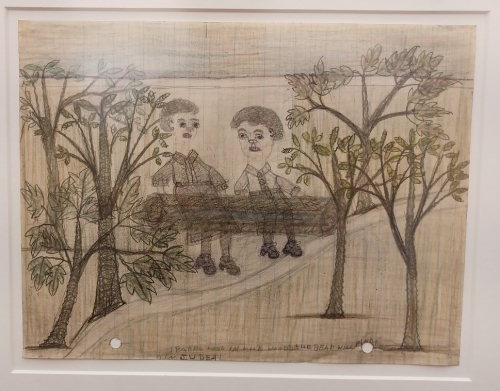

Anonyme, dessin au crayon, peut-être créé par le pensionnaire d'un hôpital psychiatrique de la région de Metz, semble-t-il, vers 1940 (on aperçoit parmi d'autres inscriptions une croix gammée), coll. Thierry Coudert, ph. Bruno Montpied, 2018.

Têtes gauloises, souvent d'origine incertaine – qui sont là, avant tout parce que leur style a frappé l'œil de Coudert par leur esthétique immédiate, en amont de toute attribution certifiée –, diable en laiton, plombs de Seine du XVIe siècle (vantés par les surréalistes en leur temps), mascaron perdu de chapiteau d'église, bois sculptés divers, objets dont la conception paraît voisine avec celle d'un Chaissac ou d'un Noël Fillaudeau, peintures de singuliers provinciaux, œuvres retrouvées d'artistes connus comme Roland Roure, silex rehaussé de pigments, faisant beaucoup penser aux silex interprétés du sieur Juva à la Collection de l'Art Brut à Lausanne, mais aussi parfois, tout de même, quelques œuvres d'autodidactes exhumés connus: Emile Taugourdeau, Jean Rosset, ou moins connus: Raymond Picard, quelques chefs-d'oeuvre d'art populaire comme cette "tête de déesse de la vigne" ciselé dans une pièce de bois (voir ci-dessous) ou ces deux petits bonshommes (deux soldats coiffés avec des pots de yaourt détournés) d'allure fragile aux mines dépitées (je trouve), tout cela déboule dans le Musée Cécile Sabourdy, comme réchappés d'un anéantissement mystérieux de leurs corpus d'origine. On dirait les enfants perdus d'auteurs anonymes, censurés, ou simplement relégués, revenant sans leur pedigree et leurs papiers d'identité, par le reflux des marées brocanteuses sur trottoirs et bitumes accueillant à la misère de leurs origines sous X.

Anonyme, "Déesse de la vigne", selon les mots de Thierry Coudert, bois sculpté, 39x35x18cm, coll. Thierry Coudert, ph. B.M., 2018.

Anonyme, deux soldats (?) et un chien, bois et pot de yaourt peint, 36,5,17x5 cm, sd, coll. Thierry Coudert, ph. B.M., 2018.

Anonyme, silex peint et interprété en visage, coll. Thierry Coudert, ph. B.M., 2018 ; ce silex peint s'apparente aux silex métamorphosés par Juva, conservés dans les collections d'art brut, mais il est orienté nettement de façon à figurer un visage, ce qui est peu fréquent, me semble-t-il, dans les pierres de Juva ; cela n'en fait pas moins un très joli travail d'interprétation d'une forme naturelle

"Dédales, une collection singulière en Limousin", Musée-Jardins Cécile Sabourdy, Vic-sur-Breuilh, du 1er décembre 2022 jusqu'au 30 juin 2023. A signaler une vingtaine d'oeuvres prêtées pour cette exposition par le Musée de la Création Franche de Bègles, actuellement en travaux.

10:16 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art populaire insolite, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : thierry coudert, musée-jardins cécile sabourdy, dédales, objets orphelins, art singulier, art populaire, art brut, émile taugourdeau, raymond picard, roland roure, art anonyme, silex peints, juva, plombs de seine |  Imprimer

Imprimer

18/11/2022

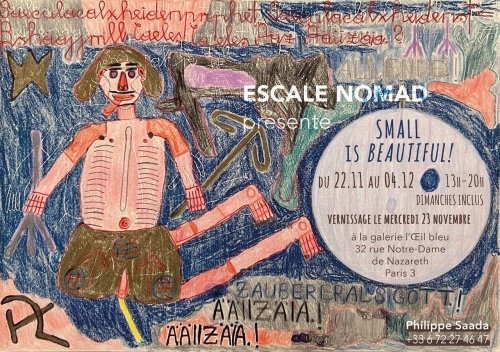

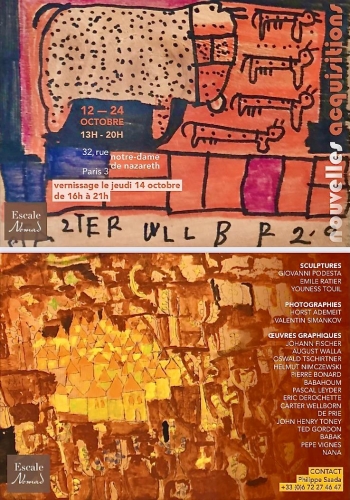

Et Escale Nomad vient refaire son tour de piste...

"Small is beautiful"... and is less expensive ?, serais-je tenté d'ajouter. Est-ce la motivation de départ de Philippe Saada, luttant contre la vie chère et les chardons dans les poches? Toujours est-il que le voici qui s'entête, revenant dans la galerie l'Œil bleu, qu'il loue rue Notre-Dame-de-Nazareth, près de la République, à Paris dans le IIIe arrondissement, pour nous présenter du 22 novembre au 4 décembre prochains, un nouveau lot de bruts glanés ici et là, notamment en Autriche, à la Maison des Artistes de Gugging. Comme on le voit en message subliminal sur le flyer de son expo ci-dessus, où l'on reconnaît une peinture de l'extraordinaire August Walla, le féru de Walhalla...

On trouvera ainsi dans "Small is beautiful" des œuvres de créateurs, par ailleurs patients de ce foyer artistique fondé par le psychiatre Léo Navratil, et poursuivi par Johann Feilacher, etc., comme Johann Fisher, Ernst Herbeck, Franz Kernbeis, Heinrich Reisenbauer, Karoline Rosskopf, Gunther Schutzenhofer, Jurgen Tauscher, Oswald Tschirtner, et donc August Walla.

Un exemple des producctions de Mohammed Babahoum (Maroc), sans titre (deux musiciens), 26 x 39 cm, vers les années 2010 ; photo et collection Bruno Montpied.

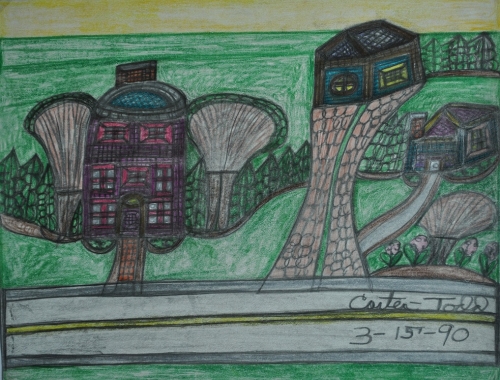

Et un autre exemple : Carter Todd (USA), sans titre, crayon graphite et crayons de couleur sur papier, 23 x 29 cm, 3-1-1990 ; ph. et coll. B.M.

Par ailleurs, seront également présentées des pièces de Mohamed Babahoum, Benjamin Bonjour, Marcello Cammi, Carter Wellborn, Carter Todd, Camilo Raimundo, Madge Gill, Ted Gordon, Dwight Mackintosh, Anna Zemankova etMarilena Pelosi (présentée depuis quelque temps fondue à l'art brut, à mon avis par erreur ; mais cela n'entache en rien la qualité de ses graphismes, je m'empresse de le préciser).

00:10 Publié dans Art Brut, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : escale nomad, art brut, gugging, babahoum, carter todd, marilena pelosi, galerie l'œil bleu, small is beautiful, philippe saada, august walla |  Imprimer

Imprimer

19/09/2022

Une idée pour un autre Salon...

Je ne suis qu'un écrivain et un artiste, et j'en ai marre de cette Outsider Art Fair qui nous revient depuis dix ans, avec son prix d'entrée pour élite friquée, et sa conception étriquée, parce que strictement mercantile, de la communication autour des arts spontanés et alternatifs.

En fait, cette Foire disparaîtrait corps et biens, que je n'en souffrirais pas le moins du monde.

Un Forum basé sur des principes différents, organisé et monté par des Français qui plus est, à un coût moins élevé, pas seulement axé sur le marché de l'art, mais où on inviterait, dans une conception infiniment plus large, des musées, des associations, des ateliers collectifs pour handicapés, des photographes, des architectes alternatifs, des libraires, etc. serait beaucoup plus intéressant à monter.

Halle Saint-Pierre, 2e étage, exposition "Sous le Vent de l'Art Brut 2", 2014 ; à gauche des oeuvres à moi... ; photo Bruno Montpied.

Quel local faudrait-il proposer pour un tel Forum? Eh bien, la Halle Saint-Pierre serait toute indiquée. Qu'elle soit installée au pied de Montmartre, aux lisières de quartiers populaires (la Goutte d'Or notamment), et de quartiers plus chics (la Butte Montmartre), me paraît tout à fait adapté aux substrats culturels des différentes formes d'expression que ce Forum réunirait et présenterait. Disposant d'un auditorium et d'un cafétaria permettant les échanges formels et informels, elle autoriserait dans une seule unité de lieu toutes sortes d'animations, conférences, débats, présentations de films. Le forum pourrait durer une grosse semaine (dix jours), plutôt que les quatre malheureux jours de la Foire d'Art Ousider actuelle. Les prix de location pour les galeries et autres musées et associations concernés (qui tourneraient au fil des éditions) ne seraient pas trop élevés, ce qui éviterait que les prix des oeuvres en vente soient trop élevés, les participants craignant de ne pas rentrer dans leurs frais à la fin du Forum (ce qui est le cas actuellement pour les galeristes qui participent à l'OAF). Les musées, librairies, associations de défense des arts indigènes (entre autres), ateliers pour handicapés, collectionneurs, organisation pour l'auto-construction, etc., qui participeraient pour faire connaître leurs passions et leurs activités, vendant au passage des catalogues d'expositions, procédant à des échanges divers et variés.

On aurait davantage affaire en l'occurrence à une réunion ayant pour but la communication et l'échange autour de passions communes ou à découvrir qu'à une vulgaire foire de mercantis, qualification dans laquelle l'OAF est en train de se couler (à tous les sens du terme "couler")...

11:32 Publié dans Amateurs, Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art Brut, Art de l'enfance, Art des croûtes, art des dépôts-ventes, Art des jardins secrets, Art forain, Art immédiat, Art inclassable, Art insolite, Art involontaire, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art rustique moderne, Art singulier, Art visionnaire, Boîtes aux lettres insolites, Cahiers et manuscrits naïfs ou bruts, Cinéma et arts (notamment populaires), Détestations, Environnements populaires spontanés, Environnements singuliers, Fous littéraires ou écrits bruts, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Graffiti, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies, Street art marginal (art de rue sauvage) | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : outsider art fair, foire d'art marginal, art brut, salon, échange, passion, arts spontanés, arts divers d'autodidactes, halle saint-pierre, forum des arts spontanés |  Imprimer

Imprimer

16/09/2022

Outsider Art Fair 2022, la reprise...

Il y a donc une nouvelle édition de l'Outsider Art Fair à Paris, au même endroit que les autres années, l'Atelier Richelieu (60 rue de Richelieu) tout près de la Bibliothèque Nationale (site Vivienne, dont la grande salle de consultation ovale réouvre elle aussi, avec un musée nouveau, etc.). Pour ce 10e anniversire du Salon, la date est différente des autres années, c'est à partir d'aujourd'hui vendredi jusqu'à dimanche, en septembre donc, et plus en octobre au même moment que la FIAC (dont elle se voulait une sorte de foire en off).

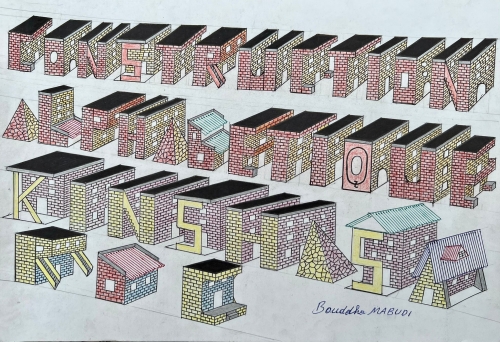

Deuxième salle de l'OAF 2022, le stand d'Escale Nomad avec, à droite, une découverte intéressante de son animateur Philippe Saada : un dessinateur congolais de Kinshasa, répondant au doux nom de Bouddha Mabudi. Ph. Bruno Montpied.

Bouddha Mabudi, Construction Alphabétique Kinshasa RDC, env. 30 x 40 cm, c. 2021, Galerie Escale Nomad.

Je l'ai visitée hier en avant-première, en quelque sorte, privilégié, car gratuitement (pour le visiteur lambda il faut souligner – et condamner ! – le prix excessivement élevé de l'entrée à cette Foire, 20€, paradoxal, étant donné l'origine populaire de la plupart des œuvres exposées). La Foire se divise en deux parties beaucoup plus distinctes qu'aux éditions précédentes, le rez-de-chaussée avec quelques galeries emblématiques (des fidèles: Ritsch-Fisch, Escale Nomad, Pol Lemétais, la Pop Galerie de Sète (voir ci-contre photo de José Guirao), la Galerie du Marché de Lausanne, Andrew Edlin – propriétaire new-yorkais de la Foire –, et des nouveaux comme la Gallery of Everything de Londres, ou Yataal Art de Dakar, proposant des œuvres de Pape Diop, ce créateur qui vit dans la rue dans le quartier miséreux de la Médina) et le premier étage où, à l'exception de quelques galeries (comme la Galerie d'art véritablement brut du Moineau écarlate, perdue une peu en marge d'une salle envahie par la galerie d'art contemporain singulier et imaginiste de Frédéric Moisan – où j'ai tout de même remarqué les captivants dessins de Sandra Martagex), on rencontre surtout de l'art underground, contre-culturel – style Hey! – qui se situe aux antipodes de l'art brut véritable. Autant ce dernier cultive (involontairement bien sûr) l'incognito, la modestie, l'effacement, tout en étant profondément inspiré et original (ce qui lui garantit d'être envié par les undergrounds de tout acabit cherchant à se confondre du coup avec lui), autant l'art de la contre-culture est tapageur, provoc', m'as-tu-vu, cultivant l'outrance. C'en est spectaculairement caricatural, tant c'est évident.

la Galerie du Marché de Lausanne, Andrew Edlin – propriétaire new-yorkais de la Foire –, et des nouveaux comme la Gallery of Everything de Londres, ou Yataal Art de Dakar, proposant des œuvres de Pape Diop, ce créateur qui vit dans la rue dans le quartier miséreux de la Médina) et le premier étage où, à l'exception de quelques galeries (comme la Galerie d'art véritablement brut du Moineau écarlate, perdue une peu en marge d'une salle envahie par la galerie d'art contemporain singulier et imaginiste de Frédéric Moisan – où j'ai tout de même remarqué les captivants dessins de Sandra Martagex), on rencontre surtout de l'art underground, contre-culturel – style Hey! – qui se situe aux antipodes de l'art brut véritable. Autant ce dernier cultive (involontairement bien sûr) l'incognito, la modestie, l'effacement, tout en étant profondément inspiré et original (ce qui lui garantit d'être envié par les undergrounds de tout acabit cherchant à se confondre du coup avec lui), autant l'art de la contre-culture est tapageur, provoc', m'as-tu-vu, cultivant l'outrance. C'en est spectaculairement caricatural, tant c'est évident.

Une mosaïque de petites effigies diverses de Pape Diop, proposée par Yataal Art de Dakar ; si le fait de rassembler plusieurs petits dessins sur ces supports de fortune contribue indéniablement à renforcer l'impact esthétique de ces productions, cela conduit simultanément à afficher pour cet ensemble un prix conséquent : 20 000€. Et donc, si un collectionneur se présente, on imagine le panneau réalisé d'après ce pauvre Pape Diop finir par décorer quelque appartement soigné de bourgeois occidental, ce qui est tout de même d'un contraste qui fait songer... (l'argent, par contre, lui reviendra peut-être en partie car Yataal Art je crois milite pour aider le créateur). Ph. B.M.

Ce jeudi, j'ai traversé un peu las cette 10e foire, non sans m'arrêter sur quelques œuvres qui me frappaient, et au premier rang desquelles je citerai les "totems" de l'Italien Pietro Moschini, exposés par la Gallery of Everything au rez-de-chaussée, donc. J'avais de vagues lueurs à son propos grâce à un livre écrit sur lui par Roberta Trapani et édité par le collectionneur et découvreur tchèque Pavel Konecny (livre que l'on trouvait présenté au pied des totems). Mais voir certaines de ses sculptures en vrai, ainsi exposées, en cortège de personnages tous plus truculents les uns que les autres, représentés selon des solutions plastiques très variées et sans cesse nouvelles, cela ne pouvait que frapper le visiteur qui se convainquait rapidement d'avoir affaire là au clou de la Foire, et donc, je fus moi aussi frappé...

Pietro Moschini, exposition de "totems" proposée par la Gallery of Everything, ph. B.M.

Pietro Moschini, ph. José Guirao.

Cette même Gallery of Everything présentait également, un peu cachée derrière un mur, une "panoplie" d'œuvres inhabituelles de l'Américain Eugène von Bruhencheinhein, des sortes d'étranges natures mortes qui encerclaient une photo en noir et blanc de sa femme – pour une fois érotique! Comme si toutes les fois où l'on a présenté les photos, assez fades, que faisait cet autodidacte de sa petite femme qu'il paraît de bijoux sans songer à lui trouver une culotte un peu plus affriolante, on n'avait sélectionné que les clichés les plus "sages", ce qui serait bien habituel chez nos cousins américains toujours un peu puritains et désormais adeptes, aussi, de la culture politiquement correcte du "Cancel"...

Exposition d'Eugene von Bruhencheinhein par la Gallery of Everything ; plus loin dans la foire, au rez-de-chaussée, on retrouve, des peintures cette fois, du même von Bruheincheinhein, choisies par le "commissaire" Maurizio Cattelan, connu aussi comme artiste contemporain assez ennuyeux, et c'est ma foi un choix plutôt insignifiant et peu pertinent... ; ph.B.M.

On me demandera peut-être pourqoi j'ai traversé "un peu las" cette Foire? Parce que, personnellement, c'est l'art brut, c'est-à-dire, l'art inspiré inopiné, secret, discret, empreint d'innocence sans le moindre soupçon de vénalité que je recherche, et cette fleur est rare, bien rare, à l'OAF, comme ailleurs, alors que l'on aurait pu espérer en rencontrer ici justement plus qu'ailleurs. Un exemple de cet art brut que je recherche peut cependant se trouver ici et là dans la foire, en ouvrant bien les yeux. Ce sont les dessins au crayon noir de l'Américaine Pearl Blauvelt. Deux galeries en montraient, perdus parmi d'autres œuvres moins touchantes, la Galerie de Pol Lemétais et la Galerie d'Andrew Edlin.

La bien prénommée Pearl Blauvelt, galerie Andrew Edlin, ph. B.M.

Pour ces dessins-là¹, on aimerait faire des folies, hélas, il faut pourtant serrer précautionneusment les cordons de sa bourse (en prévision de l'hiver, entre autres) : chez Edlin, ils chiffraient à 5500€ ces petits crobards...

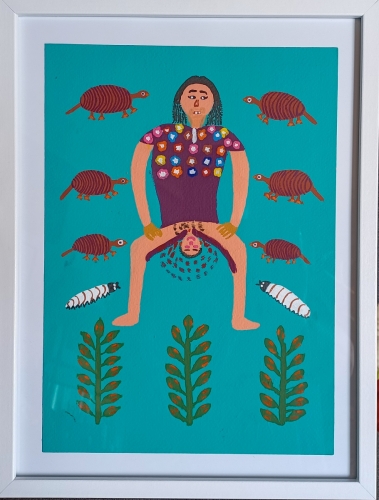

Alors, j'ai tout de même fini par trouver mon miel, mais dans une marge de ce salon de la marge, au premier étage, tout au fond, quasiment dans un placard où l'on avait confiné la Galerie Muy, venue du Mexique. Il y avait là des petites peintures d'une certaine Maruch Mendez, Indienne maya et tsotsil, que cette galerie défend parmi d'autres artistes indigènes du Chiapas, à la manière de plusieurs autres centres culturels ou dirigeants de foyers artistiques de par le monde (Haïti, Afrique de l'Ouest, Inde...). C'était populaire, naïf, modeste, extrêmement poétique, et le prix était à l'avenant (dans les 200€)...

Maruch Mendez, Naissance, acrylique sur papier, 35 x 25 cm, 2021 ; Maruch Mendez utilise l'image pour raconter des anecdotes vécues, des souvenirs, c'est donc toujours narratif (comme souvent dans la peinture populaire) ; ici, l'accouchement a failli mal se passer, des sages-femmes quelque peu rebouteuses ont aidé la parturiente qui n'arrivait pas à accoucher en lui confectionnant une mixture à base de queue de tatou et d'herbes secrètes, visibles sur l'image (au contraire des sages-femmes invisibles) ; ph. et coll. B.M.

____

¹ Pearl Blauvelt, c'est aussi émouvant que les délicats dessins de James Edward Deeds dont plusieurs œuvres aux crayons noir et de couleur sont exposées en ce moment passage des Gravilliers, dans le Marais à Paris, à la Galerie Berst, galerie qui ne participe pas à l'OAF comme d'habitude (je crois que son responsable considère la Foire comme créant un ghetto pour l'art brut, ce qui est, bien entendu, une idée parfaitement fausse).

14:21 Publié dans Art Brut, Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : outsider art fair, galerie escale nomad, gallery of everything, art brut, art underground, art outsider, atelier richelieu, pietro moschini, pearl blauvelt, creative de prie, bouddha mabudi, maruch mendez, pop galerie, eugène von bruhencheinhein, andrew edlin, galerie pol lemétais |  Imprimer

Imprimer

06/07/2022

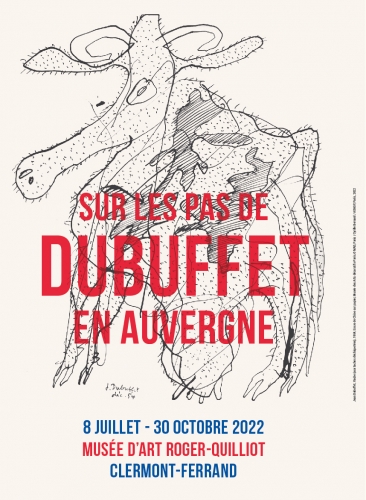

Sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne... et les traces des Barbus Müller/Rabany

Une nouvelle exposition au Musée d'Art Roger Quilliot (MARQ) de Clermont-Ferrand cet été, "Sur les pas de Jean Dubuffet en Auvergne", montée par la directrice adjointe du Musée, Pauline Goutain (une ancienne membre du CRAB), invite les spectateurs à explorer les liens qui ont uni le peintre à cette belle région.