Rechercher : gabriel albert

Aux frontières de l'Art Brut

La Halle Saint-Pierre, à Paris, va bientôt ouvrir une nouvelle exposition (qui durera du 20 septembre 2023 au 25 février 2024) consacrée à "15 artistes inclassables, selon les critères de l’art brut ou de l’art naïf traditionnel". La présentation de l'expo sur le site de la Halle poursuit en expliquant: "Sans formation artistique pour la plupart mais possédés par le démon de la création, tous sont des expérimentateurs intarissables, obsessionnels, proliférants, dont l’univers a sa marque particulière, reconnaissable au premier coup d’œil. Peu habitués aux circuits professionnels de l’art, ils sont restés méconnus..." Sans formation artistique pour la plupart, certes (on y retrouvera en particulier Babahoum, Jean Branciard, Gabriel Audebert, ou Roger Lorance). Et d'ailleurs, on y rencontre même Marc Décimo, le célèbre universitaire pataphysicien et historien de l'art brut, qui cherche peut-être à acquérir une virginité toute neuve. Un de nos correspondants à l'étranger l'a ainsi surpris en plein stage de déconstruction intellectuelle, au fond d'un rade des plus populaires. Qu'on en juge ci-dessous:

Marc Décimo?

Ce que l'art recherche avant tout, c'est l'incognito, comme disait (à peu près) Dubuffet, autre pataphysicien (plus célèbre mais plus éphémère)...

28/08/2023 | Lien permanent | Commentaires (1)

Création Franche n°36

Sortie des presses au début de la grande période de transhumance des juillétistes et des aoûtiens, on peut dire que la dernière livraison de la revue Création Franche, émanant du musée éponyme, se soucie comme d'une guigne des périodes traditionnelles de publication. C'est une revue sur l'art contemporain marginal qui paraît à des périodes marginales, et c'est donc cohérent.

Au sommaire de ce numéro, j'ai avant tout retenu les interventions de la nouvelle directrice de la Collection d'Art Brut de Lausanne, Sarah Lombardi, sur Frédéric Bruly-Bouabré, ainsi que l'article de Déborah Couette sur le thème du voyage dans l'art brut à travers les errances et les fugues d'un aliéné nommé Albert Dadas, personnage qui m'avais moi-même frappé dans le livre de Ian Hacking, Les Fous voyageurs (édité en français voici dix ans chez Les Empêcheurs de Penser en Rond en 2002), et que Savine Faupin avait déjà cité en 2007 dans le texte "Le Voyageur immobile" du catalogue de l'exposition "Trait d'Union, Les Chemins de l'Art Brut (6) à St-Alban-du-Limagnole" (pp.66-67).

René Rigal, L'Africain détail de Si tous les gars du monde... (autre titre, selon Jeanne Ferrieu de la galerie La Menuiserie à Rodez: Les cinq races), bouquet de cannes sculptées représentant chacune un type humain différent (Asiatique, Africain, Européen...) et guettées à leurs pieds par une effigie de diable cornu, Musée Eclaté de Cardaillac, ph. Bruno Montpied, 2011 ; par la suite, cet ensemble de sculptures a été transporté à la galerie La Menuiserie, où on peut la voir durant cet été

Pour ma part, je livre dans ce numéro un court texte, "René Rigal, hors des rails", à propos de ce sculpteur de branches hors du commun que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans la colonne de ce blog.

J'aurai l'occasion dans les mois qui viennent de revenir avec plus d'informations et de photos au sujet de ce grand créateur originaire de l'Aveyron, malheureusement disparu en 2008.

28/07/2012 | Lien permanent | Commentaires (3)

Marcello Cammi: une oasis de plus qui disparaît

Ah, quel homme c'était ce Marcello Cammi, plus vieux communiste qu'"anarchiste révolutionnaire" comme il a été dit quelque part par quelqu'un de mal informé. Vieux "coco" avec la langue pas dans la poche, vieux socialiste partageux plutôt, pour éviter toute confusion...

Marcello et Vittoria Cammi, photo site web Artsens

Il vivait à Bordighera sur la Riviera italienne, où de façon improbable il avait créé un jardin de sculptures étonnant qui s'annonçait de la rue sous le terme générique de "Galleria d'Arte". Une galerie d'art en plein air, du moins pour les sculptures, car il faisait aussi des peintures qui étaient abritées dans un petit atelier. Des peintures et des dessins sur taches de vin qu'il interprétait au stylo, renouvelant la leçon de Vinci, son vieux prédécesseur, qui enseignait de regarder les murs aux taches de lèpre pour faire travailler l'imagination graphique ou picturale. C'était improbable, surtout pour un Français qui venant de la richissime Côte d'Azur, laissait derrière lui palais, yachts, et grands hôtels luxueux. Tomber sur une friche pareille, hérissée d'oeuvres rugueuses et noyée dans une végétation de jungle vineuse (la treille envahissait presque tout le jardin) tenait du mirage.

C'était improbable, surtout pour un Français qui venant de la richissime Côte d'Azur, laissait derrière lui palais, yachts, et grands hôtels luxueux. Tomber sur une friche pareille, hérissée d'oeuvres rugueuses et noyée dans une végétation de jungle vineuse (la treille envahissait presque tout le jardin) tenait du mirage.

J'étais tombé dessus par Raymond Dreux, cet artiste un peu hippie, disparu récemment (en 2005), qui avait fondé un temps du côté de Laurac-le-Grand (prés de Castelnaudary) un musée de l'Imaginaire sans Frontières, avec des artistes singuliers comme son amie Ciska Lallier. Au téléphone, fort enthousiaste, il m'avait parlé de "40 000 statues" façonnées par Cammi sur son petit territoire -rien que ça! (en réalité cela devait tourner plutôt à quelques centaines)-, le tout réparti sur les deux rives d'un petit torrent canalisé qui avait, qui a toujours, pour nom le rio Sasso.

J'ai raconté dans le Bulletin de l'Association des Amis de François Ozenda d'abord (n°41, juillet 1990), puis dans Raw Vision (n°6, été 1992 ; photos de Pierre Marquer; traduction en anglais de Peter Wood, ce qui ne fut pas signalé dans la revue, malgré ma demande), ma visite à ce jardin. Elle se passa sous la pluie, un comble pour cette région bénie des dieux habituellement côté météo, ce qui rendit mes photos sombres et un poil trop floues. Je revois ce souvenir aujourd'hui dans un brouillard de mémoire qui se mêle à une atmosphère vaporeuse, l'eau tombée du ciel s'élevant du sol sous l'effet de la chaleur. Il faisait moite dans ce jardin, et il fait désormais éternellement moite dans le souvenir que je garde de cette jungle vinassouse.

Marcello Cammi, ultra cordial et exubérant, baragouinait un langage fait d'un mélange d'italien et d'emprunts à d'autres langues pour essayer de me transmettre toutes sortes de propos qui lui paraissaient importants de transmettre. Il paraissait avoir été déporté à Mauthausen, il en gardait bien entendu une souffrance, il ne pouvait oublier les autres déportés qui étaient restés là-bas, il les avait sculptés sur les rives du rio Sasso, comme émergeant du limon, comme s'ils revenaient pour crier qu'on ne les oublie pas, rampants pathétiques.

Les statues de Cammi étaient pour la plupart couleur de terre, et sous l'humidité de ce jour-là, couleur de rouille. Par moments, elles prenaient même des allures fécales. Elles se pressaient dans le petit espace au bord de la rivière, par-dessus laquelle Marcello avait eu la bonne idée de jeter une passerelle dont les balustrades des deux côtés étaient constituées de personnages, certains faisant des sortes de ronds de jambe.

C'était un site comme une petite île au milieu du cancer urbain désordonné de la ville, l'un des plus étonnants qu'on n'ait jamais vu en Europe. Une oasis au vrai sens du terme si l'on songe qu'il était entouré des vestiges d'une palmeraie. Commencé vers 1952, il s'acheva avec la mort de l'auteur en 1994. Les problèmes de pérennité du lieu commencèrent dès lors à se poser. Sa veuve Vittoria ne pouvait à elle seule protéger le lieu qui appartenait à la commune. Cette dernière ne faisait rien pour sauver le site. Le rio Sasso, encombré en amont de divers débris, déborda plusieurs fois ces dernières années. Les sculptures en pâtirent bien évidemment. Jusqu'au jour où une crue plus dramatique que les précédentes se chargea de faire table rase de ce qui restait. La passerelle fut emportée et avec elle, la plupart des statues furent détruites. Des lecteurs italiens de ce blog, Gabriele et Francesca Mina, m'ont envoyé quelques photos récentes montrant les vestiges encore en place. Presque rien.

Une petite trentaine de sculptures seraient conservées par la commune, qui sur un site, montre quelques oeuvres, sculptures et peintures. J'ai également appris que la Fabuloserie avait également pu récupérer quelques oeuvres en 2001. Des Français, venus revoir le site qu'ils aimaient, ont été arrêtés par la police locale alors qu'ils avaient enfourné dans leur voiture des statues qu'ils voulaient simplement sauver... Geste désespéré que je comprends, que nous devrions tous comprendre! Car, pourquoi des oeuvres d'art, jetées à la mer suite à l'indifférence communale, devraient-elles rester propriété des vandales?

Un site de plus qui disparaît... Il reste comme toujours à garder sa mémoire. Gabriele et Francesca Mina en particulier veulent faire un ouvrage sur les environnements de Ligurie, dont le jardin de Marcello Cammi (leur adresse e-mail que je suis autorisé à transmettre: gabrielemina@hotmail.com). Si vous avez des documents sur le jardin, de n'importe quelle époque, vous pouvez contacter ce blog (voir e-mail indiqué ci-joint dans la colonne de droite).

On consultera pour plus de photos l'album que je mets en ligne à partir d'aujourd'hui (Voir également colonne de droite)

20/01/2008 | Lien permanent | Commentaires (2)

Du CrAB et des environnements spontanés

(Cette note a reçu deux mises à jour)

Deux membres du CrAB (Centre de recherche autour de l'Art Brut), Roberta Trapani et Déborah Couette, paraissent s'intéresser aux environnements des autodidactes, populaires (Fouré, Cheval, Picassiette, Litnianski, Taugourdeau, Chatelain, etc.), ou non, sans opérer de distinction avec les créateurs de sites plus "artistes" (ce qui n'est pas ma tasse de thé, comme je l'ai déjà plusieurs fois exprimé). A l'occasion en effet elles paraissent mettre l'accent aussi sur des sites d'artistes alternatifs (tels Jean Linard, ou Robert Tatin, ou Warminski, ou Chomo, etc.), ce qui pourrait avoir un sens si ces artistes alternatifs étaient présentés nettement à part (sans délirer non plus outre mesure sur leurs talents respectifs).

Que veulent-elles faire exactement, c'est peut-être – avant de les juger trop vite (faut dire, commencer par la défense du site de Jean Linard, ce ne serait pas le plus fascinant des choix, ça a un petit goût contre-culture résurgente qui peut donner l'impression qu'on veut ressusciter ces vieux babas-cools des années 70 qui furent aussi en même temps des récupérateurs du vrai art inspiré des bord des routes, créé lui par des gens infiniment plus modestes et infiniment moins m'as-tu-vu)– c'est le moment d'aller les écouter quand elles vont se présenter, en compagnie de Vincent Capt qui s'intéresse surtout par ailleurs aux écrits bruts et autres, dans le cadre de l'expo Marcel Storr, au Pavillon Carré de Baudouin, le jeudi 8 mars prochain, à 15h (oui, c'est pas un horaire pour ceusses qui ont des obligations salariées, ça, on n'a visiblement pas songé à eux...). Voici ci-dessous quelques précisions ultimes transmises par le service communication de la Mairie du XXe ardt:

"Murs, (an)architectures et villes utopiques

Carte blanche au CrAB pour une série d'interventions sur l’art brut et l'architecture fantastique animée par Laurent Danchin:

-Vincent Capt (Université de Lausanne/Université Paris VIII) analysera différents types de murs transfigurés par l’utilisation de diverses écritures.

-Déborah Couette (Université Paris I) abordera des œuvres picturales d’art brut qui figurent des architectures et des utopies urbanistiques.

-Roberta Trapani (Université de Palerme/Université Paris X) évoquera des œuvres monumentales - installations ou architectures insolites réalisées par des autodidactes excentriques - en présentant un projet italien inédit sur l'art spontané in situ, Bâtisseurs de Babel de l’anthropologue Gabriele Mina.

Pour finir, le collectif présentera L'invention rustique, documentaire réalisé en décembre 2011 par Jean-Michel Chesné, collectionneur de cartes postales d’anciens environnements insolites."

Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant, 75020, Paris.

Tél. 01 58 53 55 40. Accès : M° Gambetta (Lignes 3 et 3 Bis) ou bus 26 et 96 (Arrêt Pyrénées/Ménilmontant). Horaires d’ouverture au public : du mardi au samedi de 11h à 18h (sauf jours fériés).

(ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles)

03/03/2012 | Lien permanent | Commentaires (2)

Art populaire, le retour? Une vente à Marseille

Je dois à un correspondant mystérieux l'information qu'une vente d'art populaire curieux a lieu ce jour à Marseille via la maison de vente aux enchères Leclère, sans doute en écho de l'ouverture prochaine (le 7 juin prochain) du MUCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) à côté du Vieux-Port et du Fort Saint-Jean (de multiples expositions y sont prévues à partir de cette date qui plus est). C'est la collection de Marc Billioud montée "durant quarante ans" avec la collaboration de Jean-Yves Roux (qui fait une présentation dans un petit court-métrage incrusté dans le catalogue éléctronique de la vente) qui est dispersée ici, avec un catalogue sur papier à la clé. Les objets et peintures offerts à la vente sont suffisamment beaux, émouvants et intriguants pour que j'en extrais ici cinq pièces, choisies arbitrairement, enfin pas tout à fait. elles correspondent à ce que j'aurais acheté si j'en avais eu les moyens...

Deux moines quelque peu indécents... Collection Billioud

Anonyme, 29 x 19 cm, bois peint, coll Billioud (je trouve à cet homme au canotier un aspect proche des personnages des dessins animés de Paul Grimault, le réalisateur du Roi et l'oiseau...)

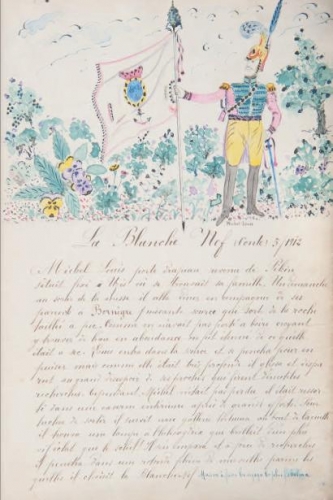

Page extraite d'un recueil de contes et histoires divers illustrés à la gouache ou à l'aquarelle par un certain Gabriel Papel

Huile sur carton, 39 x 48,5 cm ; curieuse peinture naïve au verso de laquelle se trouverait un monogramme en lien avec Séraphine de Senlis (pourtant le style de cette peinture en paraît fort éloigné)

27/04/2013 | Lien permanent | Commentaires (9)

7e Biennale de l'Art partagé à Rives (Isère), plus que quelques jours...

J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de parler des biennales "d'art partagé" organisées par Jean-Louis Faravel dans le cadre de son association Œil-Art. Tantôt installées dans l'Île d'Oléron, à St-Trojan-les-Bains, tantôt, comme en ce moment et pour quelques jours encore (cela se termine le 18 novembre prochain), à Rives, en Isère, pas très loin de Grenoble, là où fut fondée la première de ces expositions, me semble-t-il.

Le grand intérêt de ces biennales est de nous faire découvrir à chaque fois, et à des prix la plupart du temps modiques, plusieurs créateurs ou artistes aux œuvres parfaitement attirantes. La dernière édition de cette Biennale (la 7e, pour celles qui sont organisées à Rives) ne déroge pas à la règle, comme en témoignent ci-dessous les quelques images reprises du site web d'Œil-Art parmi les plus frappantes que l'on peut voir, nombreuses, sur le site. On soulignera que ces festivals montés par Jean-Louis Faravel et son équipe, mêlant artistes singuliers et créateurs handicapés ou bruts, voire naïfs, sans hiérarchie aucune, constituent véritablement le haut du panier en ce qui concerne l'ensemble des festivals d'art singulier ou "hors-les-normes" qui se montent ici et là en France. A suivre donc, impérativement.

Thomas Schlimm (un créateur handicapé allemand).

Gabriel Evrard

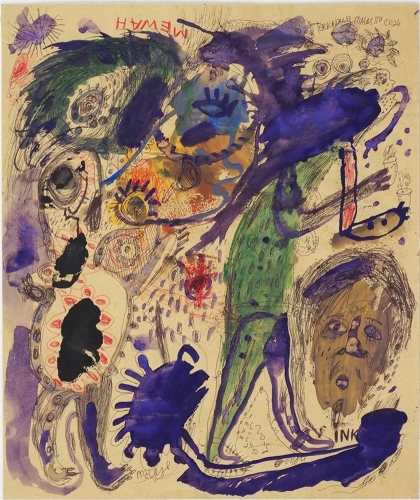

Imam Sucahyo, un auteur aux limites de l'art brut, indonésien, déjà exposé à la dernière biennale de St-Trojan-les-Bains ; il devrait être incorporé à une grande exposition d'art brut qui est en préparation en Indonésie, avec Ni Tanjung.

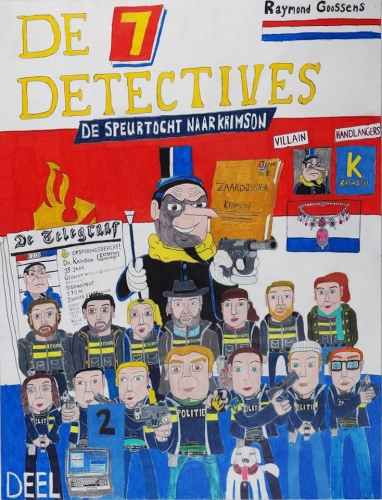

Raymond Goossens, créateur qui décline une série d'images campant un détective prénommé Raymond, sorte de projection de lui-même dans un univers de film policier... (Merci à Alain Dettinger et Fatima-Azzahra Khoubba qui me l'ont signalé dans la sélection de Jean-Louis Faravel)

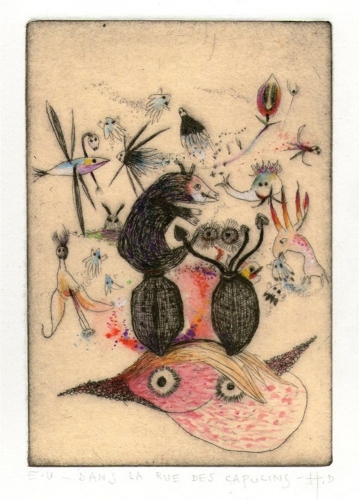

Didier Hamey

Farchat Mobin, peintre naïf du genre "visionnaire", apparemment d'origine slave ; la scène ci-dessus se déroule durant la révolution russe de 1917 (la prise du Palais d'Hiver).

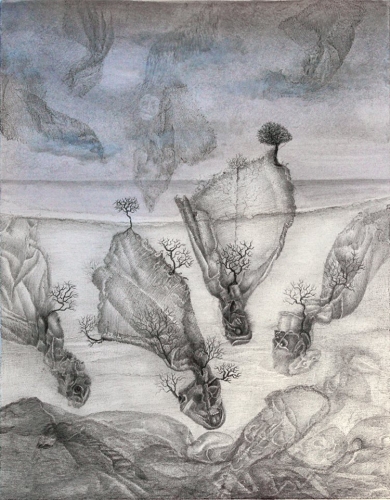

Et... Gilles Manero, un habitué, toujours habité, des biennales de Jean-Louis Faravel... Un surréaliste qui s'ignore, j'ajouterai...

12/11/2018 | Lien permanent | Commentaires (4)

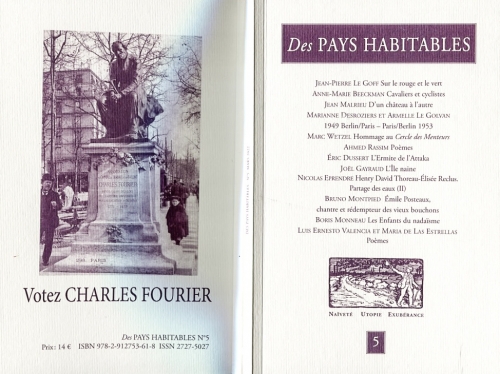

”Des Pays Habitables”, six numéros, et ”Alcheringa”, trois numéros, des revues amies à la Halle Saint-Pierre

Cette rencontre (au sommet) de deux revues – auxquelles je participe (pour le n° 5 de Des Pays Habitables, et pour les numéros 2 et 3 d'Alcheringa) – aura lieu samedi 22 octobre prochain, à 15h dans l'auditorium de la Halle Saint-Pierre. Il y aura présentation de sa revue par l'animateur de Des Pays Habitables, Joël Cornuault, avec lecture de quelques textes de James Ensor par Nicolas Eprendre, et présentation de la leur – Alcheringa (Le temps du rêve, en langage aborigène d'Australie) – par trois membres du groupe surréaliste de Paris, Guy Girard, Sylwia Chrostowska et Joël Gayraud. Pour clore la réunion, qui devrait durer environ une heure (et plus si affinités), je serai également présent pour ajouter aux traits d'union entre ces revues cousines, en passant quelques images en rapport avec mes contributions dans les deux publications, contributions ayant bien sûr à voir, me connaissant – et connaissant ce blog –, avec les arts spontanés (bruts, naïfs, populaires). En l'occurrence, il s'agira d'oeuvres réalisées par divers autodidactes, certaines (celles d'Emile Posteaux, sculpteur de bouchons de champagne), datant des années 1930, d'autres plus récentes, plus ou moins en rapport avec des tentations infernales...

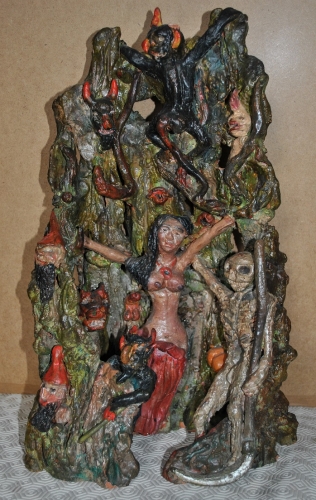

Gabriel Jenny, sans titre (crèche "païenne"), terre cuite vernissée, 43 x 35 cm, années 2000 (?) ; photo et collection Bruno Montpied ; cette photo sera projetée samedi parmi 13 autres ayant un un rapport avec deux de mes articles dans les revues.

Ce sera aussi l'occasion pour les deux revues de proposer à l'achat les derniers numéros parus, le 6 pour Des Pays Habitables et le 3 pour Alcheringa. Les anciens numéros seront églement disponibles bien sûr.

Des Pays Habitables n°5, couverture et 4e de couv'.

On en saura plus en consultant la newsletter des "événements" à la Halle Saint-Pierre: https://www.hallesaintpierre.org/2022/09/05/lectures/

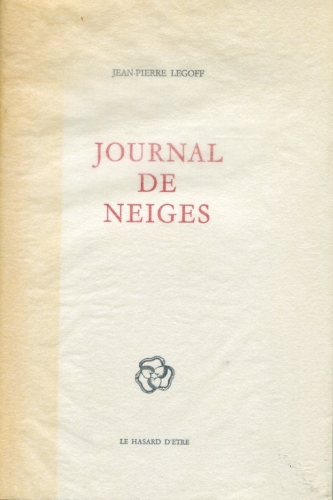

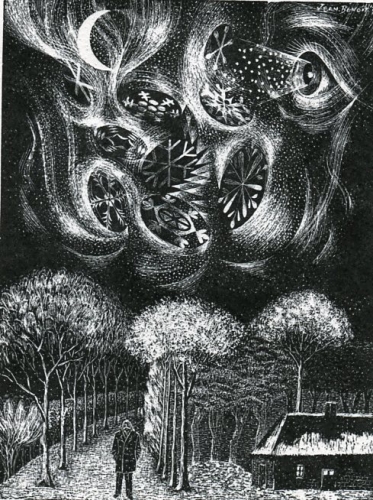

Pour se procurer la revue Des Pays Habitables, on peut en savoir plus en allant sur le site web des éditions La Brèche. Ce sera aussi l'occasion de consulter les autres livres toujours séduisants que cette maison édite. A signaler en particulier la réédition par La Brèche du merveilleux Journal de neiges du poète Jean-Pierre Goff (un journal tenu uniquement les jours de neige à Paris) qui n'avait pas été republié depuis 1983 (voir ci-dessous la couverture de l'édition originale de 83 – qui a malheureusement pris un "coup de soleil"–, ainsi que le dessin (fait à la carte à gratter, il me semble) que Jean Benoît avait offert à Le Goff en guise de frontispice).

La réédition du Journal de neiges de Jean-Pierre Le Goff par La Brèche éditions, 2022.

L'édition originale aux éditions le Hasard d'être, 1983.

Dessin en frontispice de l'édition originale de Jean Benoît ; le petit homme moustachu sur le chemin, c'est Le Goff bien sûr.

19/10/2022 | Lien permanent

5 L'auteur des ”Barbus Müller” démasqué ! (5e chapitre) ; une enquête de Bruno Montpied, avec l'aide de Régis Gayraud

Les Barbus Müller s'ancrent définitivement à Chambon-sur-Lac...

Comme le fil d'une tapisserie que l'on détricoterait, je continue de rechercher d'autres informations mises en ligne dans le secret d'archives insoupçonnées. Internet est une caverne d'Ali-Baba pour les chercheurs autodidactes et indépendants dans mon genre, surtout s'ils s'arment de bonnes intuitions.

Les mots-clé "Antoine Rabany le zouave" vont m'apporter de nouvelles pistes via Google, sous la forme d'articles parus dans des bulletins de société archéologique, des actes de congrès archéologiques, articles qui dormaient avec leurs révélations depuis soixante-dix ans... Je ne donnerai pas ici la chronologie exacte de mes découvertes, mais plutôt les présenterai dans la chronologie des dates de parution de ces articles.

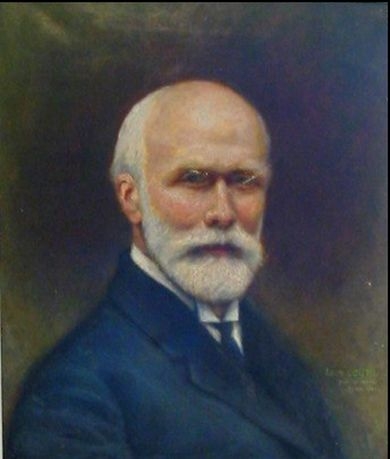

Léon Coutil, autoportrait de 1930 figurant sur la notice qui lui est consacrée sur Wikipédia ; un barbu certes, mais pas Müller...

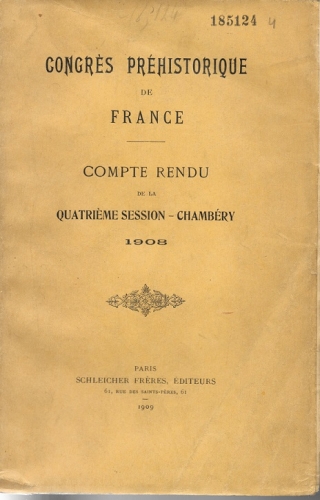

Le plus ancien d'entre eux est celui de l'archéologue Léon Coutil¹. Sa date est très ancienne, par rapport à tout ce que l'on savait jusqu'à présent de la première occurrence de Barbus Müller apparus chez des antiquaires (à Lyon en 1934, comme je l'ai déjà mentionné): 1908-1909 ! Il a paru dans le Compte-rendu de la Quatrième Session du Congrès préhistorique de France, tenu à Chambéry en 1908 cependant, quoique publié seulement en 1909.

Le plus ancien d'entre eux est celui de l'archéologue Léon Coutil¹. Sa date est très ancienne, par rapport à tout ce que l'on savait jusqu'à présent de la première occurrence de Barbus Müller apparus chez des antiquaires (à Lyon en 1934, comme je l'ai déjà mentionné): 1908-1909 ! Il a paru dans le Compte-rendu de la Quatrième Session du Congrès préhistorique de France, tenu à Chambéry en 1908 cependant, quoique publié seulement en 1909.

Je le reproduis ci-dessous :

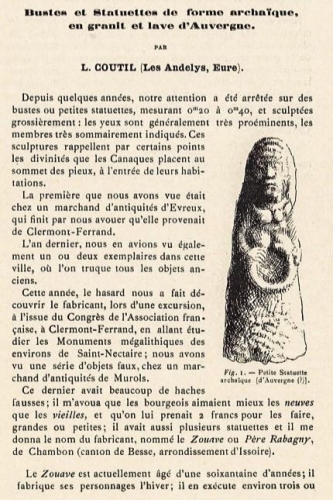

Article de Léon Coutil rédigé en 1908.

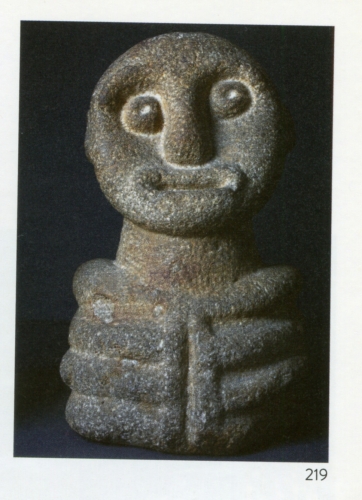

Ce texte est à prendre avec des pincettes. L'auteur, qui est avant tout un archéologue désireux de dénoncer les fabricants de fausses pièces archéologiques, paraît y mêler allusions à de vraies fausses pièces (au tournant des deux derniers siècles, il est vrai que le marché des faux objets archéologiques était florissant, et pas seulement à Clermont-Ferrand, comme l'avance Coutil) et évocations de statuettes créées par le "fabricant, nommé le Zouave ou père Rabagny (sic)", qui est le même que notre Antoine Rabany, surnommé le Zouave à Chambon-sur-Lac. Rien ne nous assure véritablement que les statuettes qu'il a trouvées chez un antiquaire d'Evreux – dont la description pourtant paraît correspondre à celle des Barbus ("yeux proéminents", "mesurant 0m30 à 0m40") – aient la même origine que les "statuettes" que possède un antiquaire de Murols qui lui donne l'adresse du "père Rabagny". Au passage, il met ces sculptures dans la même catégorie que des "haches fausses" que les "bourgeois" préfèrent acheter au même antiquaire, dont on remarquera au passage que Coutil nous avoue que c'est ce dernier qui les fabrique... Le lecteur en retire l'impression que, logiquement, les statuettes elles aussi sont des pièces "fausses". Un croquis accompagne l'article, visant à donner une idée de ces statuettes, mais reflétant l'interprétation de Léon Coutil, à savoir une vision ambiguë. La statuette – dont Coutil nous avoue, simultanément et contradictoirement, qu'elle provient d'une collection située à Flers, et qu'elle possède une caractéristique (des colliers) qui l'éloigne des "Barbus" – y est plus proche d'une statuaire antique, assez éloignée du style nettement plus rugueux et "brut" des sculptures du zouave Rabany.

On retiendra surtout de cet article – témoignage écrit le plus ancien qu'il m'ait été donné de trouver jusqu'à présent – que l'archéologue nous confirme (une deuxième fois après le souvenir de Maurice Busset que j'ai évoqué dans le quatrième chapitre de cette enquête) l'existence d'un Rabany, zouave, sculpteur à Chambon-sur-Lac en 1908. La présentation de ce sculpteur comme un "faussaire" est intéressante à noter, même si, selon moi, elle procède d'une erreur d'interprétation, à laquelle on peut cependant, peut-être, trouver une justification... N'est-elle pas l'indice d'une difficulté, de la part d'un spécialiste de l'art antique, à envisager comme un art à part la sculpture non utilitaire, non religieuse, d'un paysan autodidacte (Rabany à cette époque avait pour raison sociale "cultivateur", rappelons-nous la mention du recensement de 1911) rencontré dans un contexte de traque aux fausses pièces archéologiques qui plus est? On retiendra aussi l'hypothèse d'une ressemblance avec l'art des Canaques, hypothèse "primitiviste" qui reviendra chez d'autres commentateurs des Barbus dans les décennies suivantes du XXe siècle.

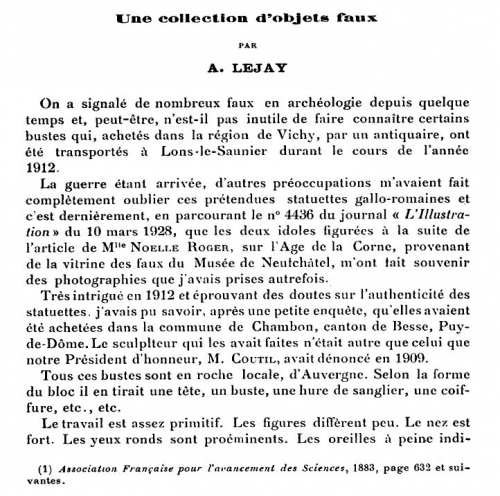

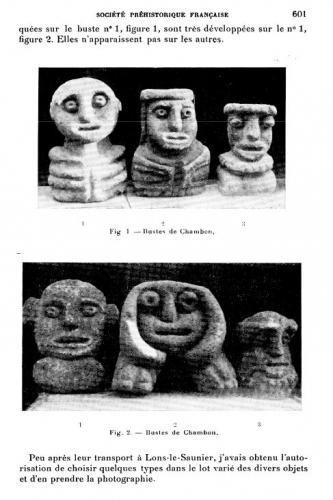

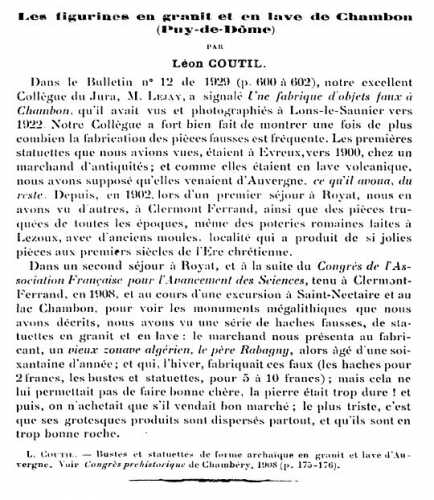

En continuant de chercher par index de mots-clés, je vais tomber sur deux autres articles, plus récents, puisque datant, pour le premier, de 1929 et pour le second, de 1930. Celui de 1929 est dû à un collègue de Coutil, Albert Lejay², archéologue comme lui, tandis que celui de 1930 est de nouveau un article du même Léon Coutil, répondant en quelque sorte à l'article de Lejay. Tous les deux sont publiés dans des bulletins de la Société préhistorique de France, et disponibles en se connectant au site Persée (pour le premier, intitulé Une collection d'objets faux, Bulletin de la Société préhistorique de France, tome 26, n°12, 1929, voici le lien ; et pour le second, de Coutil, Les figurines en granit et en lave de Chambon (Puy-de-Dôme), daté de 1930, tome 27, du Bulletin de la Société préhistorique de France n° 6, voici l'autre lien du site Persée). Je reproduis ci-dessous l'article de Lejay qui a une importance capitale, grâce aux clichés qu'il contient, montrant les fameuses statuettes trouvées à Chambon-sur-Lac par des antiquaires (en 1912), les mêmes que ceux évoquées par Léon Coutil en 1909, ce que ce dernier confirme dans son article en 1930. L'une d'entre elles en particulier ne peut que frapper les amateurs des Barbus.

Les trois pages de l'article d'Albert Lejay de 1929.

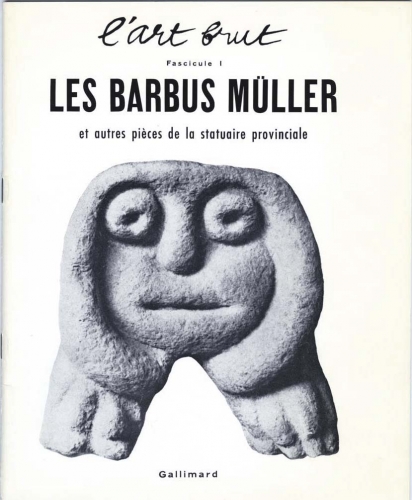

L'archéologue Lejay, dans la dernière phrase de son article, ne nous adresse-t-il pas un clin d'œil par-delà les décennies, lorsqu'il commente "ces épreuves qui permettront un jour de reconnaître et d'identifier ces bustes fabriqués il y a près de vingt ans"...? Je pourrais le croire tant il se montre prophétique.... A cette nuance près que "l'identification" que j'opère ici ne qualifie plus ces "bustes" comme des faux archéologiques, mais reconnaît en eux ce que Dubuffet identifia comme un art populaire original, si original qu'il fallait l'appeler d'un nouveau nom, et c'est ainsi que naquit... l'art brut en 1945. Ces épreuves photographiques qu'il eut la bonne idée de prendre montrent – on les reconnaît sans peine – une tête au milieu de la "figure 2" que l'on connaît bien (voir ci-joint la couverture du fascicule Dubuffet de 1947, sculpture aujourd'hui au Musée des Confluences à Lyon)...

....et une autre tête, à droite de la même figure 2, qui paraît bien être la même que celle que l'on peut aujourd'hui voir dans les collections du LaM à Villeneuve-d'Ascq (voir photos ci-dessous).

Sur ces "figures", ou planches, 1 et 2 de l'article de Lejay, on peut reconnaître également d'autre Barbus. Par exemple, la première statuette à gauche sur la figure 1 ressemble fortement à un Barbu appartenant à la collection d'Audrey B. Heckler et exposé au LaM à l'occasion de l'exposition L'Autre de l'art (voir ci-dessous).

Barbu Müller, collection Audrey B. Heckler, catalogue L'Autre de l'art, LaM de Villeneuve-d'Ascq.

Sculpture du Chambon-sur-Lac à gauche de la figure 1 de l'article d'Albert Lejay de 1929.

De même, la statuette centrale sur cette même "figure 1" ressemble trait pour trait à un Barbu Müller de The Museum of Everything.

N'est-ce pas évident ? L'article de notre archéologue jurassien, grâce à ces photos, permet de répondre à notre deuxième question des chapitres 3 et 4 de cette enquête : les statues photographiées à Chambon-sur-Lac, par un photographe non identifié jusqu'à présent, sont bien les mêmes que Dubuffet appela Barbus Müller en 1947, et elles furent créées par le ciseau d'un cultivateur, sculpteur autodidacte, nommé Antoine Rabany, dit "le Zouave", né en 1844 et décédé en 1919.

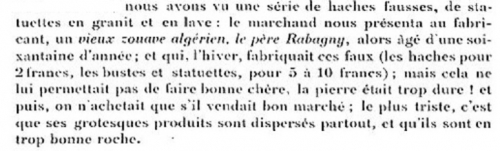

Léon Coutil, cité dans l'article de Lejay, réagit en 1930 dans un autre article de ce même bulletin de la Société préhistorique de France. Il renchérit sur l'interprétation des sculptures vues comme des faux par les deux archéologues mais en même temps, il permet au chercheur de vérifier que les sculptures photographiées par Lejay en 1912 sont bien les mêmes que celles que Coutil avait vues en 1908 à Chambon et chez des antiquaires dans d'autres villes, où, dès le début du siècle donc, elles avaient commencé de migrer. Il répète dans son témoignage sur celui qu'il appelle curieusement le "zouave algérien Rabagny" des souvenirs qu'il avait déjà rapportés dans son ancien texte .

Léon Coutil, texte paru dans le Bulletin de la Société préhistorique de France n°6, tome 27, 1930.

Augmentons la taille de l'extrait qui nous intéresse plus particulièrement...

Ce qui est curieux, c'est l'accentuation de l'hypothèse sur l'entreprise de faussaire attribuée à Rabany, désormais dénoncé comme fabricant de fausses haches aussi. On peut se demander si Léon Coutil ne mélange pas tout en 1930. Son article comporte une coquille sur la date de la trouvaille de son collègue Lejay: 1912 et non pas 1922. De plus, si Rabany est bien décrit comme "zouave" (un corps de l'armée française créé pendant la conquête de l'Algérie en 1830 dont le recrutement fut majoritairement européen, semble-t-il, à partir de 1842, hormis une brève période entre 1942 et 1945), il n'était pas "algérien" mais bien auvergnat, né à Chambon-sur Lac. En cherchant davantage, je suis du reste tombé sur sa fiche de renseignement dans le registre matricule (archives militaires) mis en ligne sur le site des archives départementales du Puy-de-Dôme. Il fit partie de la classe 1864, et dès cette époque était considéré comme un militaire puisqu'engagé volontaire. Il fut versé à cette date dans le 20e bataillon de chasseurs à pied. Peut-être fit-il partie des soldats qui se battirent en 1870 contre les Prussiens. Et peut-être est-ce vers cette période qu'Antoine Rabany fut versé dans le corps des zouaves. En 1911, lors du recensement, il était alors mentionné comme "patron cultivateur". D'où lui vint ce surnom de "zouave", encore attaché à lui en 1908? Portait-il sur lui, comme me l'a suggéré mon camarade Régis Gayraud, quelques pièces de son ancien uniforme de zouave, une culotte rouge, un gilet festonné, un foulard dans les ch

08/04/2018 | Lien permanent | Commentaires (2)

Alberto Sani, sculpteur ”naturel”, génie de ”la mémoire inconsciente”, artiste spontané...

Un camarade, Joël Gayraud, m'a signalé récemment l'existence d'un numéro de la revue assez luxueuse FMR (Franco Maria Ricci), le n°100, d'octobre-novembre 2002, qui contient un mini dossier sur un bûcheron sculpteur nommé Alberto Sani (textes de Massimo Lippi, Albert Lassueur, Dario Neri et Bernard Berenson, photographies de Massimo Listri). Je ne le connaissais pas, et je parie que l'on doit être assez nombreux dans ce cas en France tout au moins. Ce qui justifie que je renvoie les quelques lecteurs de ce blog à ce numéro de revue actuellement soldé (voir par exemple à la librairie "Culture" rue Pavée à Paris).

Bernard Berenson, grand historien d'art et collectionneur de Primitifs italiens et de peintures de la Renaissance, a écrit qu'Alberto Sani lui faisait penser à la sculpture qui ornait les sarcophages paléo-chrétiens, à l'époque de l'art romain tardif. Il a souligné ainsi que d'autres, le peintre, éditeur et industriel Dario Neri par exemple qui employa, hébergea et mit Sani et sa famille à l'abri du besoin, à quel point ce sculpteur véritablement autodidacte ne paraissait s'intéresser à personne dans l'histoire de l'art. Isolé en son temps (prenant ses sujets dans sa mémoire, et utilisant peut-être une mémoire inconsciente qui stocke à la vitesse de l'éclair les moindres vues, même fugitives), sculpteur ayant une technique sommaire assez équivalente finalement à celle des sculpteurs de l'Antiquité tardive (et aussi équivalente à celle de tous les autodidactes du monde se trouvant dans le même état d'esprit de spontanéité, et face à des matériaux similaires), Sani a obtenu des résultats d'art stylisé (ce que j'appelle art naïf sans y mettre aucune condescendance, mais au contraire avec grand respect) similaires à ceux des artistes de l'époque romaine tardive (ou à ceux des créateurs du meilleur art populaire universel).

Particulièrement intéressante est de ce point de vue la remarque de Bernard Berenson: "Avant que l'art n'ait été canonisé par les Egyptiens, puis intellectualisé par les Grecs et enfin rendu académique par ces mêmes Grecs sous la domination romaine, les créations de l'art visuel se ressemblaient partout à travers le monde." On pourrait comparer cette remarque avec ce que l'on ressent face au meilleur des arts populaires où qu'il se trouve sur la planète... Un Naïf ou un Brut européens, un Naïf ou un Brut asiatique, africain, américain, ne sont-ils pas tous aussi proches les uns des autres que ces créateurs d'avant les Egyptiens et les Grecs ne l'étaient entre eux? Comme si après l'histoire de l'art savant, était venue une période de l'art où ont disparu à nouveau la cérébralité et l'intellectualisme trop sophistiqué... "Après" l'histoire, ou bien n'est-ce pas plutôt que l'ancien art d'avant les Egyptiens n'a jamais cessé de cheminer parallèlement à l'art savant, et que ce dernier, se délitant à présent, le laisse revenir sur le devant de la scène?

Né en 1897 et mort en 1964, Alberto Sani, originaire de la région de Sienne en Italie, travailla d'abord naturellement le bois qu'il avait en abondance grâce à son métier, jusqu'à ce que son mécène et ami Dario Neri lui propose de la pierre (du tuf) et du marbre. Ses oeuvres sont conservées à la Galleria d'Arte Moderna du palais Pitti de Florence, dans les musées du Vatican ainsi que dans des établissements américains. Des collectionneurs privés en possèdent également (les images que je mets ici proviennent de ces collections non nommées dans la revue FMR).

18/05/2008 | Lien permanent | Commentaires (2)

Marie Audin revient au musée de la Création Franche

Du 5 décembre 2014 au 1er février 2015, on pourra aller découvrir les petites œuvres faites selon la technique du pricking, mise au point par la créatrice, Marie Audin (-ex Marie Adda), au musée de Bègles. Une centaine d'œuvres sont accrochées, en même temps que se tient une seconde exposition parallèle d'Albert Louden (gros bonshommes en apesanteur...), sujet britannique, comme une moitié de Marie Audin, dont la mère était anglaise. J'ai déjà présenté cette créatrice, complète autodidacte, dont le métier est dermatologue, ce qui a un rapport étroit avec ses réalisations (qui a dit que les éléments biographiques n'avaient aucune importance pour comprendre une œuvre artistique?). C'était dans Création Franche n°33, en 2010 ("Marie Adda: sous la peau des images"), suite à ma découverte de ses œuvres exposées déjà à Bègles (c'est ce musée qui l'a révélée en 2009 ; de même que c'est sa visite qui quelques temps auparavant avait révélé à Marie les différentes formes d'expression affranchies de l'art académique qu'il contient, réveillant en elle le désir de reprendre des velléités créatrices qui s'étaient alors rendormies).

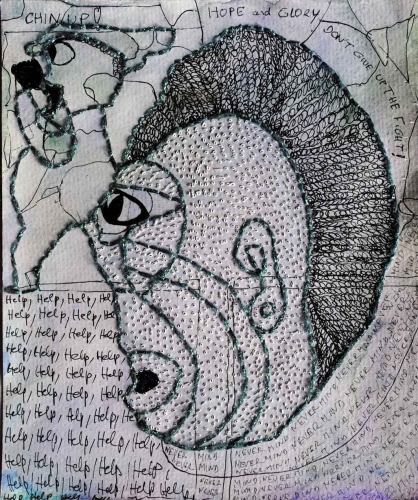

Marie Audin, un de ses prickings, avec inscriptions, "Help", "Hope and glory", "Don't give up the fight!", ph. Bruno Montpied, 2014

Marie joue avec des supports qu'elle chipe la plupart du temps dans les restes de matériaux qu'elle manipule à son travail, elle les piquète (d'où le mot anglais de "pricking") à l'aide d'aiguilles et de seringues. Dessous-dessus, et dessus-dessous. Cela ne donne pas les mêmes trous. Parties depuis le dessus, les perforations ont des bords légèrement boursouflés qui les apparentent aux pores de la peau, ou à une chair de poule. L'aiguille ayant traversé depuis le dessous, les trous s'apparentent à de simples points (J'ai rappelé dans mon article de 2010 que Marie avait gardé un brillant souvenir d'avoir admiré des tableaux de Seurat et Signac... Des pointillistes comme de juste!).

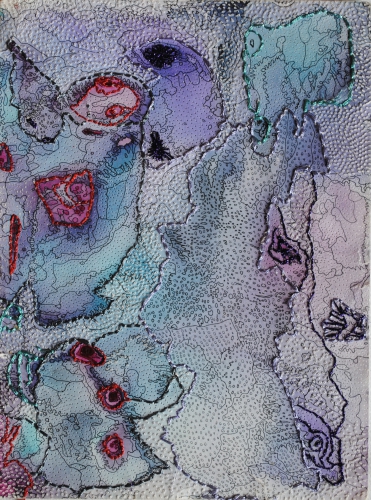

Marie Audin, sans titre, deux personnages affrontés, pricking et broderie, aquarelle, ph BM, 2014

Marie Audin, sans titre, composition aquarellée, brodée et pricking, ph BM, 2014

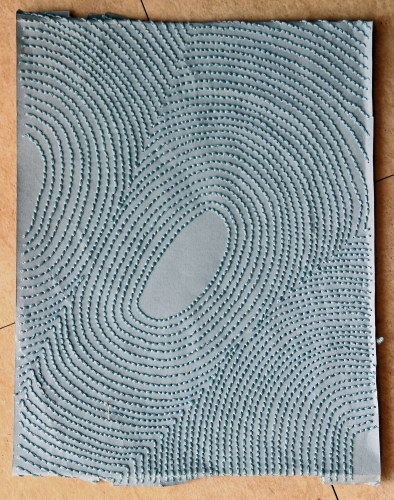

Marie Audin, sans titre, composition abstraite, par pricking, ph BM, 2014

Ses compositions sont tantôt abstraites, ressemblant parfois à des géographies, des photos aériennes de campagnes agricoles, Marie aimant à se perdre dans des jardins austèrement ratissés à la Ryoân-Ji , tantôt elles sont figuratives, campant des grosses têtes sommaires sans détail superflu, ou bien tantôt encore ses œuvres combinent un peu les deux séries, ce que personnellement je préfère chez elle. Ce sont du reste ces dernières œuvres qui pourraient la faire ranger dans l'art brut, en raison de leur tension inventive, tandis que les autres, les grosses têtes, la feraient plutôt ranger du côté des Singuliers, autodidactes sans formation artistique créant des figurations sans volume, dans un graphisme proche de l'art enfantin ou du moins d'une certaine stylisation, mais non dénuées de références à la culture artistique (à commencer par d'autres singuliers, comme Chaissac, Sanfourche, Macréau, Basquiat, Chomo...). Avec ses "grosses têtes", elle entretient un cousinage inconscient avec un Pierre Albasser, lui aussi révélé au musée de la Création Franche du reste. L'œuvre piquetée, sur un fond préalablement aquarellé, elle ajoute parfois aussi du fil et rajoute de la broderie dans ses compositions (les plus complexes). Et puis elle passe beaucoup de temps à les cadrer grâce aux passe-partout qui jouent un rôle primordial dans ses œuvres.

Marie Audin dans ses efforts de cadrage, ph. BM, 2014

Marie Audin, sans titre, deux figures en broderie et pricking, ph BM, 2010

C'est donc à une seconde peau que s'en prend Marie Audin, avec ses aiguilles, et le vocabulaire dermique peut facilement venir à l'aide en ce qui la concerne. C'est une curieuse acupuncture en effet à laquelle elle se livre, sur le corps symbolique de l'image, et parfois aussi de curieuses sutures avec sa broderie. A qui prodigue-t-elle en premier ce qui s'apparente à des soins avec ses seringues et ses aiguilles? Quelles plaies recoud-elle? S'agit-il des spectateurs, ou d'elle-même? Probablement des deux.

La boule aux aiguilles variées, qui sont les outils de la créatrice ; à noter aussi dessous le set de table avec ses sillons concentriques qui ressemblent à certaines des compositions de Marie Audin, ph BM, 2014

01/12/2014 | Lien permanent | Commentaires (1)