Rechercher : gabriel albert

Réhabiliter l'art naïf de qualité, trier le mauvais grain de l'ivraie...

Louis-Auguste Déchelette

les oniriques (Skurjeni, Trouillard, Beranek, certains Haïtiens), les cas-limites que l'on confond avec l'art brut (Séraphine, Emerik Fejes, Ilija Bosilj, Hirshfield, Trillhaase, Bödeker...), sans parler des anonymes insolites et talentueux qui sont présents en maintes collections , etc.

les oniriques (Skurjeni, Trouillard, Beranek, certains Haïtiens), les cas-limites que l'on confond avec l'art brut (Séraphine, Emerik Fejes, Ilija Bosilj, Hirshfield, Trillhaase, Bödeker...), sans parler des anonymes insolites et talentueux qui sont présents en maintes collections , etc.

Erich Bödeker, Autoportrait assis sur une chaise, musée de Thurgovie, Suisse.

Erich Bödeker, groupe, photo transmise par les Amoureux d'Angélique.

Erich Bödeker, Famille royale (?), photot transmise par les Amoureux d'Angélique.

Bruno Bruno, Romantica, huile sur toile, 65 x 50 cm, Lyon, 1973, ph. et coll. Bruno Montpied ; ce tableau a été chiné à l'origine par Jean-Louis Cerisier qui a eu la gentillesse de me le céder.

L. Plé, sans titre (un homme en train de se noyer), huile sur toile, 22,5 x 33,5 cm, sd (milieu XIXe siècle ?), ph. et coll. B.M.

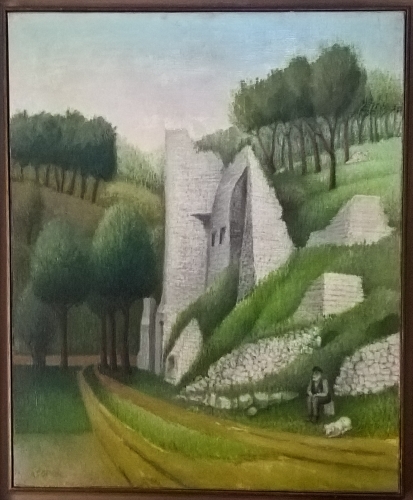

Abram Topor, un paysage, collection privée région parisienne (Abram était le père de Roland Topor), photo B. M.

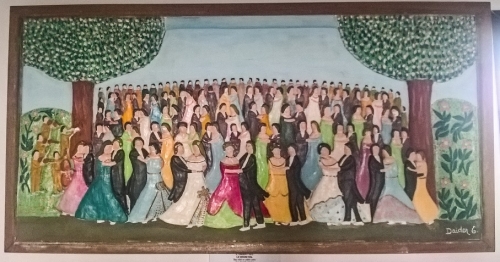

E. Daider, Le Grand bal, bas-relief en plâtre peint, oeuvre découverte par Claude Massé, don famille Michel, Atelier-Musée Fernand Michel,1970 ; ph. B.M. ; cet auteur est inconnu, ce me semble dans le corpus connu de l'art naïf, du moins dans celui qui a été circonscrit par les livres de Jakovsky ou de Bihalji-Merin ; de celui-ci, on consultera toujours avec fruit, pour se faire une idée des plus qualitatives et variées, son monumental ouvrage, rédigé en compagnie de Nebojša-Bato Tomašević, L'Art naïf, Encyclopédie mondiale, paru chez Edita en 1984.

10/08/2019 | Lien permanent | Commentaires (14)

Exposition George Schmits à la bibliothèque Ulysse Capitaine (de Liège)

J'aimerais bien m'appeler Ulysse Capitaine, moi, quel beau nom de héros qu'on imagine ayant conquis ses lettres de gloire au cours d'explorations aux confins de la terre et des mers. Heureux qui comme Ulysse Capitaine a fait de beaux voyages...

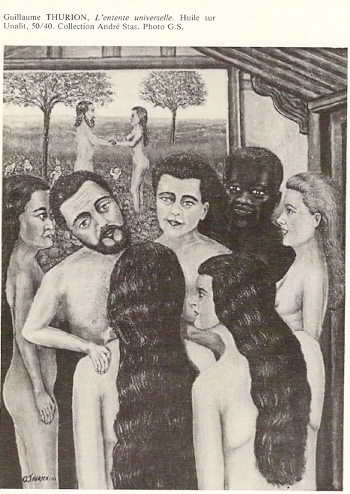

Mais je ne chercherai pas à savoir qui était en réalité cet illustre Capitaine, je l'ai abandonné à ma rêverie et me suis plutôt contenté de focaliser sur l'exposition que consacre la bibliothèque ainsi nommé à Georges Schmits, romaniste, historien d'art, critique et éditeur liégeois à Verviers (commune de Wallonie célèbre à mes yeux pour avoir hébergé longtemps André Blavier, l'anthologiste des fous littéraires et écrivain fort estimable), et qui, à côté de diverses marottes littéraires – c'est là où je veux en venir – s'est aussi occupé d'art naïf belge. Oui, "naïf belge"... L'adjonction de ces deux épithètes doit nous incliner à dresser davantage l'oreille et aiguiser nos yeux. Le Naïf belge, c'est souvent du super-naïf, du bon naïf, rien à voir avec l'art naïf "cu-cul" que stigmatise le peintre, collectionneur et très bon connaisseur de l'art naïf, Yankel.

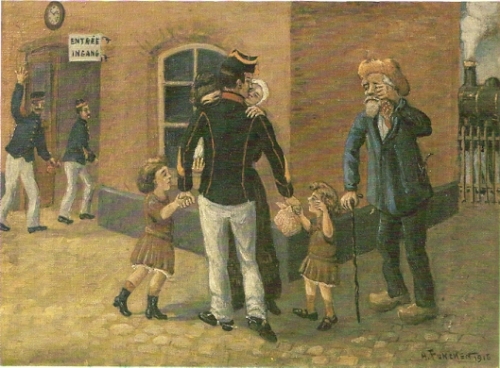

Armand Funcken, Le départ du soldat, huile sur toile, 1915, anc.coll. André Blavier, ph. J. Keil

; Funcken avec son père était peintre populaire d'enseignes et de baraques foraines, lui-même peignant des charrettes de marchands de glaces italiens ; ce "départ du soldat", sujet patriotard colporté par l'imagerie populaire est à comparer avec le retour du soldat, intitulé "Victoire-Défaite" que j'avais mis en ligne le 10 juin 2011, à propos d'un peintre appelé Galeani...

Georges Schmits paraît s'être surtout occupé des Naïfs wallons et d'un groupe de peintres nommés "les intimistes verviétois" (ça m'a amusé de tomber sur cet "isme"-là, étant donné que j'emploie le même terme en ce moment dans un projet d'expo), se caractérisant, écrit Monique Smal, par les mêmes "thèmes de prédilection : neige, paysages campagnards, objets du quotidien". C'est de l'intimisme très figuratif et très rétinien comme on voit.

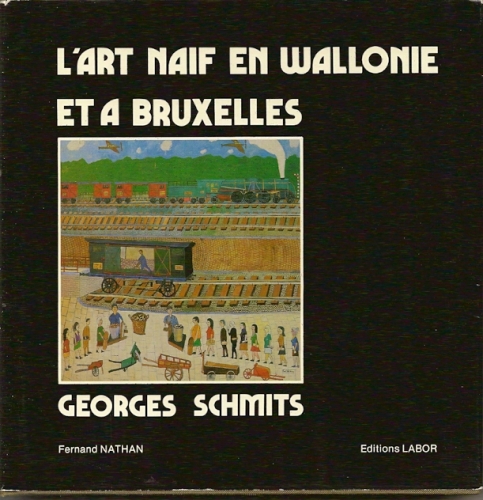

Couverture de L'art naïf en Wallonie et à Bruxelles, Ed.Labor, 1981 ; le tableau reproduit sur la couverture est de Karl William (Souvenir de la guerre 14-18, huile sur papier, 100 x 100 cm, coll. G.Schmits-Daube).

Mais si l'on veut en apprendre plus sur le personnage, il faut acquérir ses ouvrages. Je ne sais pas ce qu'il en est de leur disponibilité aujourd'hui. Je conserve de lui seulement un ouvrage de 1981 paru chez Labor à Bruxelles intitulé L'art naïf en Wallonie et à Bruxelles. Très clair, précis, il recense environ une cinquantaine de peintres naïfs (il n'y est pas question des "intimistes verviétois"), choisis pour leur sincérité autodidacte, éloignée de tout maniérisme (maniérisme naïf qui est le fait de peintres plus savants, imitant la manière naïve par admiration ou par souci de petit commerce, maniérisme qui est une des raisons pour lesquelles l'art naïf masqua, et finit par disqualifier, le vrai naïf de qualité). Il rend hommage dans cet ouvrage à d'autres exégètes de la peinture naïve dans son pays comme Marcel G. Lefrancq ou Albert Dasnoy. Il témoigne surtout de son admiration pour Georges-Henri Luquet qui avait créé au début du XXe siècle le terme et la notion de "réalisme intellectuel" (à propos des dessins d'enfant et aussi je crois de l'art populaire en prison, des graffiti). Ce réalisme intellectuel, Schmits le voit à l'oeuvre dans l'art naïf qui l'interpelle tant.

Il rend hommage dans cet ouvrage à d'autres exégètes de la peinture naïve dans son pays comme Marcel G. Lefrancq ou Albert Dasnoy. Il témoigne surtout de son admiration pour Georges-Henri Luquet qui avait créé au début du XXe siècle le terme et la notion de "réalisme intellectuel" (à propos des dessins d'enfant et aussi je crois de l'art populaire en prison, des graffiti). Ce réalisme intellectuel, Schmits le voit à l'oeuvre dans l'art naïf qui l'interpelle tant.

Voici un extrait de ce livre qui explique ce qu'il entendait à la suite de Luquet par ce terme un peu oublié aujourd'hui (à tort selon moi):

"...dans le réalisme visuel, la surface à peindre apparaît en quelque sorte comme une fenêtre à ouvrir sur la trompeuse profondeur du réel, avec tout ce que cela suppose d'obéissance aux illusions de la perspective, [tandis que] le réalisme intellectuel considère le tableau comme une surface abstraite sur laquelle les objets se poseront comme autant de signes régis dans leur nombre, dans leur tracé, dans leur taille, par une volonté de lisibilité suffisante aux yeux du créateur ; celle-ci sera par conséquent variable au gré de son exigence comme au fil des progrès de sa main et de sa faculté d'observation.

Ce type de conception entraîne un certain nombre de changements dans nos habitudes de vision, de traitement de l'espace et du temps, dont le moindre n'est pas le non-emploi (par ignorance ou par rejet) de la perspective et des procédés qui visent à simuler la profondeur. Maladresse, dira-t-on, recul par rapport à la Renaissance! Pourtant, c'est là aussi la grande découverte du cubisme comme du fauvisme: rejeter la profondeur et la perspective pour restituer le tableau, dans un espace à deux dimensions qui est son caractère premier, à l'intégralité de son essence. C'est là aussi ce qui contribue à l'unité et à la tension des images populaires et des œuvres des primitifs où tout se passe sur le plan du tableau, sans que ne s'établisse par la fuite vers des lointains fallacieux, une perte de la tension plastique." Un peu plus loin, Schmits écrit ces autres phrases éclairant la découverte cardinale présente dans la peinture naïve: "Telle table ronde, qui deviendrait ellipse si la perspective entreprenait de la situer dans l'espace, sera maintenue dans sa forme réelle ; telle forme carrée refusera de devenir trapèze. Les choses ont aux yeux du naïf les formes dans lesquelles il vit sa relation avec elles [C'est moi qui souligne]. Le tabouret, expérimenté dans sa rondeur, sera maintenu tel ; le buffet, par contre, se dressera comme un rectangle. Mais vient-on à les reproduire ainsi, côte à côte, sur la toile : le tabouret suppose une vue plongeante et le buffet, une vue frontale. C'est ce que Luquet a nommé les perspectives multiples. Elles se contredisent mutuellement et font s'effondrer la profondeur". Art naïf et réalisme intellectuel sont ainsi synonymes.

Bonne idée donc pour cette bibliothèque de Liège de permettre à cette figure importante de la critique d'art belge de refaire surface.

Hommage à Georges Schmits, exposition du 11 mai au 10 juillet 2012, Bibliothèque Ulysse Capitaine, En Féronstrée 118 4000 Liège.

20/06/2012 | Lien permanent

6 L'auteur des ”Barbus Müller” démasqué ! (6e chapitre) ; une enquête de Bruno Montpied, avec l'aide de Régis Gayraud

Le Zouave Rabany,

sculpteur brut à Chambon-sur-Lac

Voici, dans ce 6e chapitre, tout ce que j'ai pu rassembler, avec l'aide de Régis Gayraud, comme informations factuelles à propos de l'auteur des sculptures appelées en 1947 "Barbus Müller" par Jean Dubuffet:

Antoine Rabany, dit "le Zouave", ou le Zouave Rabany.

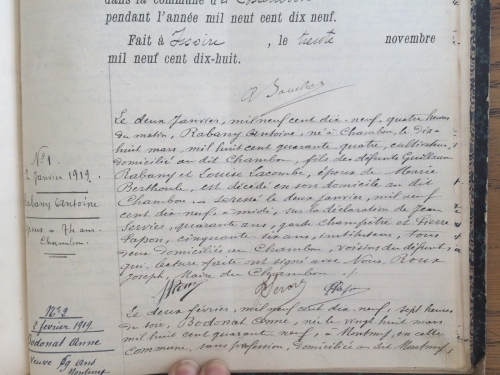

Né le 8 mars 1844 à Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme, Auvergne (sur son acte de naissance, le nom est orthographié "Rabagny", graphie qui se mue en "Rabany" dans les papiers officiels ultérieurs ; l'orthographe provient peut-être de la prononciation auvergnate du nom).

Décédé le 2 janvier 1919 à Chambon-sur-Lac.

Acte de décès du Zouave Rabany, 1919, Chambon-sur-Lac.

Fils de Guillaume Rabany (1811-1878) et de Louise Lacombe (1811-1877)

Frère de François Rabany (1845-1924), Catherine Rabany (1848-1921) et d'Antoine Rabany (1849-?)

Marié le 25 juillet 1874 avec Marie Berthoule (1850-?)

Enfants: Antoine Alphonse Rabany (1875-?) et Mélanie Catherine Rabany (1883-1888)

Petits-enfants issus d'Antoine Alphonse (marié avec une Catherine Frappa):

Mélanie Rabany (née en 1902 à St-Genès, internée en 1928 , comme folle, à l'asile Sainte-Marie de Clermont-Ferrand), Marie Rabany (née en 1903 à St-Etienne), Irma Rabany (née en 1907 à St-Etienne)

Renseignements tirés des archives militaires:

Antoine Rabany fut dans sa jeunesse engagé volontaire, classe 1864, versé d'abord dans le 20e corps des chasseurs à pied, versé ensuite probablement dans un bataillon de zouaves ; sa profession indique alors "militaire".

Voici sa brève description physique dans sa fiche de renseignements :

"Antoine Chapa (ou Chapat) Rabany, né le 8 mars 1844 à Chambon, fils de Guillaume Rabany et de Louise Lacombe, cheveux et sourcils : châtain clair, yeux : gris-bleu, bouche: moyenne, menton : rond, taille: 1,68m, visage : ovale, ne sait ni lire ni écrire."

Cette indication sur son niveau d'instruction est confirmée en 1917, sur l'acte de décès de la belle-soeur d'Antoine Rabany, où il est dit que le zouave n'a pu signer à côté de l'officier d'état-civil : jusqu'à la fin de sa vie, Antoine Rabany fut donc analphabète.

En 1911, lors du recensement, il est indiqué comme "cultivateur" et "patron". Vivent à ce moment avec lui sa femme Marie Berthoule Rabany, et ses trois petites-filles, Mélanie, Marie et Irma.

Il se porte acquéreur d'une parcelle dite de la Chapelle, située en contrebas du cimetière et de sa chapelle sépulcrale, en 1893, parcelle qu'il achète en compagnie de son frère Antoine né en 1849, tailleur de vêtements de son métier ; en 1907, il devient le seul propriétaire du terrain. La chapelle sépucrale du cimetière comporte un chapiteau roman (Xe siècle). Des touristes viennent visiter ce monument, classé monument historique depuis 1862.

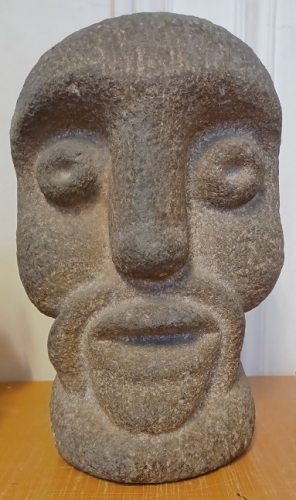

En 1908, l'archéologue Léon Coutil le rencontre sur place, le prenant pour un fabricants de faux objets archéologiques. Il signale que "Rabagny" (Coutil l'écrit comme il l'a entendu, à la manière de l'officier d'état-civil qui rédigea l'acte de naissance du zouave ; voir notre interview imaginaire... ) sculpte l'hiver, façonnant 3 à 4 pièces par an, les vendant entre 5 et 10 francs(-or). Il paraît se plaindre de ne pouvoir les vendre plus cher, car la pierre est dure (Coutil écrit: "Il se donne beaucoup de mal pour les exécuter, ignorant absolument le modelage et la technique du travail sur pierre dure"). Chaque sculpture est différente, Coutil le remarque. Comme ce dernier note aussi qu'il ne copie pas sur des modèles (ce qui est somme toute contradictoire avec l'hypothèse que Rabany ferait des fausses pièces archéologiques).

Interview imaginaire d'Antoine Rabany par Léon Coutil en 1908... Avec accent du terroir...

Dès 1908, donc, des pièces provenant de Rabany auraient été signalées chez des antiquaires à Evreux et à Murols. En 1912, un autre archéologue, Albert Lejay, signale en avoir découvert à Lons-le-Saunier, en provenance d'un antiquaire de Vichy. Il en acquiert une, et prend des photos des autres.

Un photographe anonyme prend des clichés sur verre de la parcelle de La Chapelle, probablement avant 1919, où l'on peut voir alignées des dizaines de sculptures en hiver et en été. Je publie deux de ces photos dans mon inventaire des environnements populaires, Le Gazouillis des éléphants, en 2017, et je donne la localisation de la parcelle aux statues.

En 1928, a lieu une vente sur licitation des biens de feu Antoine Rabany. La parcelle de la Chapelle est alors vendue. il n'est pas question de biens mobiliers, de sculptures, dont on peut penser qu'à l'époque elles ont déjà été pratiquement toutes dispersées auprès de divers antiquaires et collectionneurs.

En 1934, dans un article de l'Auvergnat de Paris, paraît au détour d'une correspondance entre Henri Pourrat et Gandilhon Gens d'Armes un témoignage de Maurice Busset qui cite le nom d'Antoine Rabany, sculpteur à Chambon ; la même année, une sculpture réapparaît chez un antiquaire de Lyon, Maurice Brossard (voir notre 1er chapitre)... ; plusieurs collectionneurs en acquièrent ailleurs, et les font connaître à Jean Dubuffet.

Les deux guerres mondiales ont certainement joué un rôle non négligeable dans l'effacement des traces de l'auteur des sculptures surnommées en 1947 "Barbus Müller" par Dubuffet, qui leur trouva suffisamment d'originalité pour les choisir comme pièces d'une "statuaire provinciale" qui deviendront, au fil des décennies, jusqu'à aujourd'hui, des œuvres fondatrices dans sa collection d'art brut.

Faudra-t-il désormais changer les cartels d'exposition et de musées pour inscrire "sculptures du Zouave Rabany" comme on dit "peintures du Douanier Rousseau"...?

_____

N-B : A noter que je publierai bientôt en revue une remise en forme de cette enquête dans la perspective d'une édition sur papier.

07/04/2018 | Lien permanent | Commentaires (26)

Les Barbus Müller (d'Antoine Rabany ou non) continuent de ”sortir du bois”...

Le 14 octobre, à Drouot, das le cadre de la vente de la collection Canavy par la maison de ventes Ferri (sous le contrôle de l'experte Martine Houzé, spécialiste de l'art populaire, notamment de curiosité), intitulée "Curieux, étranges et exotiques, les objets de Monsieur Canavy", sera présenté au feu des enchères un nouveau Barbu Müller peu connu que ce M. Canavy abritait depuis bien longtemps dans sa collection parmi divers objets, plus classiquement populaires (magnifiques cannes, casse-noisette, battoirs à linge, gobelets, tabatières, affiquets, sifflets sculptés, cuillères sculptées, quenouilles, des éléments étonnants de charrettes siciliennes, etc.).

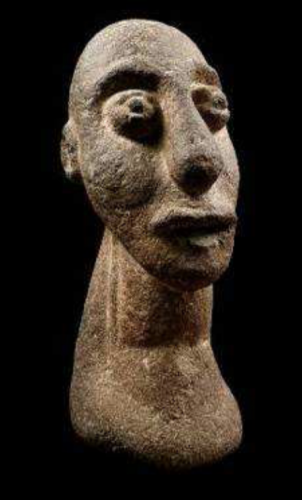

Barbu Müller d'Antoine Rabany en vente chez Ferri le 14 octobre ; photos Bruno Montpied, 2022.

Les lecteurs fidèles et attentifs de ce blog savent que j'ai identifié avec sûreté, avec l'aide de divers amis et connaissances (dont Régis Gayraud et les enquêtes que je lui avais demandé de mener dans les Archives Départementales du Puy-de-Dôme, où il résidait), l'auteur d'une bonne partie de ces sculptures surnommées par Dubuffet, au début de sa collection d'art brut en 1946-1947, des "Barbus Müller" (Müller, collectionneur suisse qui en possédait un certain nombre, et "barbus" parce que Dubuffet, qui prisait cet attribut pileux – voir son poème "As-tu cueilli la Fleur de Barbe?" –, en avait vu quelques-unes sur les effigies des sculptures). C'est un paysan, ancien soldat (on le surnommait le "Zouave"), Antoine Rabany, né en 1844 et mort en 1919, ayant vécu, et sculpté à partir du début des années 1900 apparemment, dans le village de Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme). Pour identifier avec certitude les sculptures dues à ce Rabany, je me suis appuyé sur les photos prises par un photographe anonyme sur place, vraisemblablement dans les années 1910, montrant le jardin utilisé par Rabany pour présenter en rangs d'oignon – comme dans un garden-center! – ses oeuvres en pierre volcanique ou en granit. J'ai publié deux couples de clichés stéréoscopiques en verre, prises à la belle, puis à la morte saison, ainsi que des photos montrant six pièces dues à l'archéologue Albert Lejay vers 1912. Cela a servi de documents fort utiles pour comparer avec les photos de divers Barbus entrés dans diverses collections, publiques ou privées.

Actuellement, je suis ainsi arrivé à reconnaître d'après les photos anciennes onze Barbus Rabany-Müller, et non plus huit ou neuf comme je l'ai écrit dans le catalogue de l'exposition des Barbus Müller du Musée Barbier-Mueller de Genève en 2020. Et parmi ces onze, il y a le Barbu reproduit ci-dessus de la collection Canavy. C'est Martine Houzé qui l'a reconnu parmi d'autres qui figuraient sur le cliché verre pris à la morte saison dont je viens de parler (cf. le catalogue de l'expo 2020 du Musée Barbier Mueller). Je n'ai pas eu de mal, invité par elle à le découvrir dans ses bureaux, à le lui confirmer. Voir ci-après :

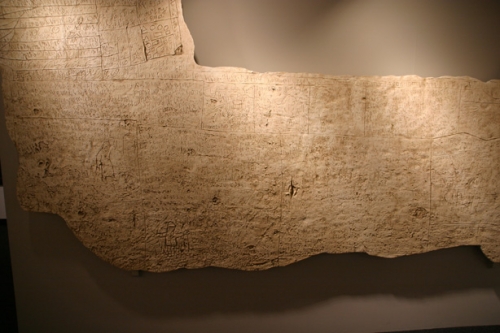

Détail du cliché-verre pris à la morte saison à Chambon-sur-Lac par un anonyme vers les années 1910 ; la flèche de droite indique le Barbu de la collection de Monsieur Canavy qui passe en vente chez Ferri le 14 octobre. ; et la flèche de gauche montre une tête à côté,que, en la regardant de plus près, j'ai reconnu comme étant un Barbu Müller conservé au Museum of Everything, après avoir transité par une autre collection, celle du docteur Léon Fouks ; archive numérique B.M.

Je ne me suis cependant pas arrêté là. En regardant le détail ci-dessus, j'ai été stupéfait de découvrir que je n'avais pas assez regardé la voisine de ce Barbu Canavy moustachu. Or, il m'est apparu que la sculpture est la même que celle qui provint de la collection du psychiatre Léon Fouks (qui eut, entre parenthèses, une correspondance avec Antonin Artaud), Barbu Müller qui passa en vente à Drouot en 2009, et fila, via un galeriste très bien informé, au Museum of Everything... Qu'on en juge plutôt en regardant les images en vis-à-vis ci-dessous (ne pas s'attacher aux différences de netteté, d'éclairage, d'angle de vue qui pourraient faire croire à deux sculptures distinctes) :

Regardez la lèvre supérieure avec cet aspect bizarrement plat, la forme en olive allongée des deux têtes, les pommettes identiques., et le cou allongé similaire aussi...

Ces onze Barbus attribuables de manière sûre à Antoine Rabany sont à distinguer de tous ceux appartenant à des collections diverses, rangées dans le corpus des "Barbus Müller" en raison de leurs caractéristiques stylistiques communes et de leur matériau similaire (des roches volcaniques). Même si j'ai tendance à penser que les Barbus les plus "ronds" proviennent tous du même auteur, ce Zouave Rabany, il n'en reste pas moins que la preuve par la photo n'en a pas encore été administrée.

Signalons enfin une nouvelle qui m'est venue il y a peu des USA par la conservatrice du département d'art brut du Musée d'Art Folk Américain de New-York, Valérie Rousseau. Elle a repéré deux statues aux poitrines bien pleines dans les collections de la Fondation Barnes de Philadelphie, qu'elle reconnaît comme des Barbus Müller. Je n'en ai que des reproductions médiocres, voir ci-dessous :

Si celui de gauche (sur fond gris) a une allure qui le rapproche en effet du corpus des Barbus Müller/Rabany, celui de droite me paraît plus "africain", plus fétiche (les trois traits blancs au sommet de sa tête, vers l'arrière ressemblent à des nattes ou des scarifications). Mais il faudrait que Valérie Rousseau nous en dise plus, notamment pour nous dire comment ces sculptures sont arrivées à Philadelphie, par quel collectionneur...

Vente Canavy chez Ferri, Drouot-Richelieu, 14 octobre, salle 4. Pour voir le catalogue de la vente et les renseignements supplémentaires (les expositions au préalable de la vente) voir ICI.

10/10/2022 | Lien permanent | Commentaires (13)

Les bandits font du cinéma

"I banditi dell'arte font leur cinéma", tel est le titre retenu par Pierre-Jean Wurtz, de l'Association Hors-Champ à Nice, et Denis Lavaud pour une programmation de courts et moyen métrages (en fait, un seul moyen métrage de 52 min) sur l'art brut, et hors-les-normes, et populaire contemporain, et environnemental spontané italien dans le cadre de l'expo Banditi dell'Arte qui s'ouvre le 23 mars à la Halle St-Pierre, programmation qu'ils ont prévue pour un week-end entier, les 24 et 25 mars (programmation conçue "à 90%" par Wurst et "à 10%" par Lavaud, selon les propres termes de ce dernier, voir cette interview glissée sur la Toile).

"Elefanti effervescenti, In the Cave" par un cinéaste vidéo anonyme proposant une balade du côté de Sciacca en Sicile dans le "Château enchanté" de Bentivegna, vidéo trouvée sur le blog en italien Lapsus (est-ce que par hasard, cela pourrait se traduire par "éléphants effervescents"? Ce qui constituerait un titre fort cousin de notre Gazouillis des éléphants à remy Ricordeau et à moi, qui est comme on sait le véritable titre de Bricoleurs de paradis ; mais peut-être fais-je une erreur, les "éléphants effervescents" en question n'étant peut-être que le nom du (des) cinéaste(s)?)

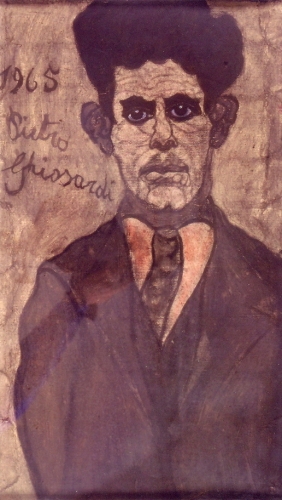

Cette programmation s'annonce d'ue richesse exceptionnelle. enfin des choses rares et précieuses comme nos deux compères savent en dénicher. On n'est plus dans le ressassement. Cela commence samedi 24 à 11h, avec Filippo dalle mille teste de Laura Schimmenti (2002), projeté entre 11h et 12h, sur Filippo Bentivegna, ce créateur sicilien qui avait semé des centaines de têtes sur un espace rocheux (réorganisées par la suite longtemps après sa disparition, me semble-t-il, peut-être pourra-ton en apprendre plus s'il y a débat?). Le film fait 30 min. et sera montré en présence de Lucienne Peiry. Pause. La programmation reprend à 14h avec I Graffiti della mente de Pier Nello et Erika Manoni (2002 ; 20 min.), sur les graffiti de Fernando Oreste Nanetti sur les murs de l'hôpital psychiatrique de Volterra. S'ensuivra un film de Stephan Burckhardt, de 1974 (5 min.) sur Podesta, en présence de Caroline Bourbonnais (qui conserve des oeuvres de Podesta à la Fabuloserie) et de Lucienne Peiry. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin puisqu'on continuera avec Pittore Contadino (sur Pietro Ghizzardi), de Michèle Gandin (1963, 10 min.), en présence de la famille Ghizzardi, et Joseph Barbiero, de Christian Lamorelle (produit par France 3 Auvergne, 1985, 4 min.) en présence d'Alain Bouillet. L'après-midi de ce samedi pourra alors s'achever en beauté avec Le Sanctuaire de Buffo, de Glaüdio da Silva (2006, 20 min.), en présence de Martine et Pierre-Louis Boudra du musée des Amoureux d'Angélique venus tout exprés de leur Ariège chéri (et accompagnés d'une célèbre concierge de l'art brut, monsieur Maurice).

S'ensuivra un film de Stephan Burckhardt, de 1974 (5 min.) sur Podesta, en présence de Caroline Bourbonnais (qui conserve des oeuvres de Podesta à la Fabuloserie) et de Lucienne Peiry. On ne s'arrêtera pas en si bon chemin puisqu'on continuera avec Pittore Contadino (sur Pietro Ghizzardi), de Michèle Gandin (1963, 10 min.), en présence de la famille Ghizzardi, et Joseph Barbiero, de Christian Lamorelle (produit par France 3 Auvergne, 1985, 4 min.) en présence d'Alain Bouillet. L'après-midi de ce samedi pourra alors s'achever en beauté avec Le Sanctuaire de Buffo, de Glaüdio da Silva (2006, 20 min.), en présence de Martine et Pierre-Louis Boudra du musée des Amoureux d'Angélique venus tout exprés de leur Ariège chéri (et accompagnés d'une célèbre concierge de l'art brut, monsieur Maurice).

Illustration ci-dessus: un fragment de mur graffité par Nanetti dans son hôpital, moulé, et exposé l'année dernière à la Collection de l'Art Brut à Lausanne (photo Bruno Montpied)

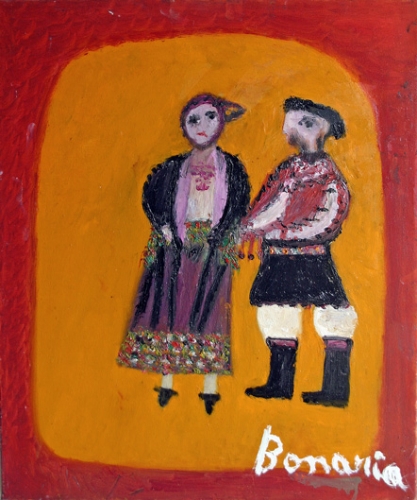

Bonaria Manca, I Fidanzatini (Les fiancés), circa années 2000, coll BM

Dimanche 25, ça continue, à partir du début d'après-midi, le matin on fait la grasse matinée (à moins que Pierre-Jean et Denis se mettent en règle avec Dieu à la messe de onze heures?). A 14h, on commencera avec Giovanni Bosco, dottore di tutto, de Tore Bongiorno, Claudio Colomba et Carlo di Pasquale, Giovanni Navarra et Vito Ingoglia (2009, 25 min.). On enchaînera avec La Tinaïa, RGBForce/Associazione Nueva Tinaïa (2008, 14 min), en présence de Gustavo Giacosa, le commissaire de l'expo. Sans temps mort, on passera à Toy (sur Franco Bellucci ; 2006, 5 min.), de Ricardo Bargellini, Tiziano Camacci et Elena Govi (les Italiens ont apparemment la passion du collectif dans les noms des réalisateurs, même quand les films ne font que 5 minutes), en présence du premier des trois.

Marcello Cammi, un buste de personnage peu sympathique (peut-être un fasciste? Voir le calot représenté sur la tête), Bordighera, 1990, ph Bruno Montpied

Le programme se poursuivra avec I misteri dei sassi, Luigi Lineri e l'Adige, de Enrico Ranzanici (2007, 10 min.), en présence du créateur et de Paolo Mucciarelli (Luigi Lineri, collecteur de pierres qu'il ordonne dans un espace couvert d'une manière qui fait penser à une cité en maquette, est évoqué dans le livre de Gabriele Mina, Costruttori di Babele, que j'ai cité dans ma précédente note sur l'expo Banditi dell'arte). Deux films, faits par des Françaises cette fois, viendront enfin clore ce week-end d'art brut italien: Marcello Cammi, le jardin secret, de Muriel Anssens (1999, 12 min.), en présence de l'Association Hors-Champ (qui nous parlera peut-être de leurs essais de sauvegarde des oeuvres de Cammi?), et La Sérénité sans carburant (sur Bonaria Manca ; film de 52 min.; 2004), de Marie Famulicki, en sa présence et celle de Claire Margat.

ATTENTION! Si l'entrée est libre (auditorium de la Halle St-Pierre au sous-sol), il est conseillé de réserver sa place. Tél: 01 42 58 72 89.

15/03/2012 | Lien permanent | Commentaires (4)

Où trouver ”Eloge des Jardins anarchiques”? Liste des points de vente

Voici la liste des points de vente telle qu'elle pouvait être établie en mai (plutôt vers le début de ce mois). J'ai essayé de situer les librairies quand j'avais le temps... La liste n'est probablement pas exhaustive, le diffuseur (Court-Circuit diffusion) ayant probablement trouvé d'autres librairies entre temps, mais en l'état, elle peut tout de même être utile, je pense. Il se peut également que certains points de vente mentionnés ci-après n'aient déjà plus de livres. Il ne faut pas hésiter dans ce cas à passer commande à votre libraire (ceci étant valable aussi dans n'importe quel lieu ne figurant pas dans cette liste ; le diffuseur s'engage à honorer toutes les commandes que lui feront les librairies où que ce soit).

Paris:

Librairie de la Halle Saint-Pierre, rue Ronsard (18e ardt), L’Arbre à lettres dans les 3e, 5e, 12e, 13e ardts, L’Alinéa, L’Appel du livre, L’Attrape-Cœurs (18e), L’Atelier 9, L’Atelier (20e), Atout-Livre (12e), Librairie des Batignolles (17e), Les Buveurs d’encre, Le Cabanon, Le Merle Moqueur (20e), Chapitre.com, Le Comptoir des Mots, Compagnie (5e), Dédale (5e), Le Divan (15e), L’Ecume des pages (6e), La Friche (11e), Librairie des Gâtines, Le Genre Urbain, Gibert Joseph (Bd St-Michel, 6e), Les Guetteurs de vent (11e), L’Harmattan (5e), La Hune (6e), L’Humeur vagabonde (18e), L’Iris noir (11e), Les Jardins d’Olivier (rue Gay-Lussac, 5e), Libralire (11e), Le Livre Ecarlate, Libre Ere, Matière à lire, La Maison Rustique (6e), Le Merle Moqueur (20e), MK DVD Loire (19e), Le 104 (19e), Le Monte-en-l’Air (20e), Libraire du Musée du Louvre/RMN (1er), Les Oiseaux Rares (13e), Page 189, Parallèles (1er), Librairie du Parc/Actes Sud (La Villette, 19e), Flammarion Centre Pompidou (1er), Publico (11e), Quilombo (11e), Un Regard Moderne (5e), SFL Danton (6e), Librairie Jean Touzot, Tropiques, Tschann (6e), Vendredi (9e), La 25e Heure (5e), Equipages (20e), Le Flâneur des deux rives (6e), La lucarne des écrivains (19e), Comme un roman, Le 104 (19e), La FNAC

Couronne de Paris

78 (Yvelines) : Le Livre Bleu, Versailles, 92 (Hauts-de-Seine): Au Grillon, Nanterre, 93 (Seine St-Denis): Folies d’Encre, Montreuil ; Folies d’Encre-Liberté sur parole, St-Ouen ; La Malle aux histoires, Pantin ; Les Mots Passants, Aubervilliers ; SFL Alizé, St-Denis ; La Traverse, La Courneuve (centre-ville), 94 (Val de Marne): L’envie de lire, rue Gabriel Péri, Ivry ; Générale Libr’Est, Charenton-Le Pont ; Gibert Joseph, Vitry ; Millepages, Vincennes.

Régions

06 (Alpes-Maritimes): Librairie Jean Jaurés, Nice ; Librairie Masséna, Nice.

10 (Aube): Les Passeurs de textes, Troyes.

11 (Aude): Mots et Cie, Carcassonne.

12 (Aveyron): Musée des Arts Buissonniers, Saint-Sever-du-Moustier.

13 (Bouches-du-Rhône): Bouquinerie des 5 avenues, bd de la Libération, Marseille ; Gibert Joseph, Marseille ; Le Greffier de St-Yves, rue Venture, Marseille (1er ardt) ; Le Lièvre de Mars, rue des 3 Mages, Marseille ; Maupetit (éd. Actes Sud), Bd de la Canebière, Marseille ; L’Odeur du Temps, Marseille ; Librairie Vents du sud, Aix-en-Provence ; Libraire de l’Université, Aix-en-Provence ; Librairie La Provence, Aix-en-Provence ; Goulard, Aix-en-Provence.

14 (Calvados): Brouillon de culture/L’Université, Caen ; Euréka street, place de la république, Caen.

16 (Charente): Librairie MCL, Angoulême.

17 (Charente-Maritime): Les Saisons, La Rochelle.

22 (Côtes d’Armor): Gwalarn, Lannion ; Mots et Images, Guingamp ; Centre Leclerc, Plérin.

23 (Creuse): Maison de la Pierre, à Masgot (commune de Fransèches), hameau du sculpteur François Michaud.

24 (Dordogne): Marbot, Périgueux.

25 (Doubs): Camponovo, Besançon ; Les Sandales d’Empédocle, Besançon.

26 (Drôme): Le Bazar des Mots, Hauterives.

29 (Finistère): Caplan and Co, près de Morlaix, à Poul Rodou par Guimaëc ; La Petite Librairie, rue Danton, Brest ; Daniel Roignant, bouquiniste, Brest.

30 (Gard): Sauramps en Cévennes, place St-Jean, Alès.

31 (Haute-Garonne): Castela, Toulouse ; Gibert Joseph, Toulouse ; Ombres blanches, Toulouse ; Privat, Toulouse ; Terra Nova, Toulouse.

33 (Gironde): La Machine à lire, Bordeaux ; La Mauvaise Réputation, Bordeaux ; Mollat, Bordeaux) ; Librairie du Muguet, Bordeaux.

34 (Hérault): Gibert Joseph, Montpellier ; Le Grain des Mots, bd du Jeu de Paume, Montpellier ; Sauramps, Montpellier.

35 (Ille-et-Vilaine): Le chercheur d’art, 1, rue Hoche, Rennes ; La Cour des Miracles, rue Penhoët, Rennes ; Forum du Livre, Rennes ; Librairie Le Failler, Rennes.

38 (Isère): Lucioles, Vienne ; Le Square Librairie de l’Université, Grenoble ; Association Antigone, Grenoble.

39 (Jura): Jacques, Dôle.

42 (Loire): Lune et l’Autre librairie, St-Etienne ; Librairie de Paris, St-Etienne).

44 (Loire-Atlantique): Coiffard, Nantes ; Durance, Nantes ; Vent d’Ouest Lieu unique, Nantes ; Boutique Bientôt, Nantes ; La voix au chapitre, St-Nazaire.

45 (Loiret): Les Temps Modernes, Orléans.

46 (Lot): Régis Benatré, Biars-sur-Céré.

49 (Maine-et-Loire): Contact, Angers ; Les Nuits bleues, rue Maillé, Angers.

53 (Mayenne): Livres compagnie/chapitre, Laval ; Libraire du musée d'art naïf du Vieux-Château, Laval.

54 (Meurthe-et-Moselle): L’Autre rive,Nancy ; Hall du Livre/Privat, Nancy.

57 (Moselle): Hisler even, Metz.

59 (Nord): Le Bateau-Livre, rue Gambetta, Lille ; Le Furet du Nord, Lille ; La Boutique du Lieu (musée du LaM, musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d’Ascq) ; L’Harmattan/Les Alizés, Lille ; Librairie Meura, Lille.

64 (Pyrénées-Atlantique): L’Alinéa, Bayonne ; Mattin Megadenda/Librairie Elkar, Bayonne.

66 (Pyrénées-Orientales): Torcatis, Perpignan.