Rechercher : châtelain

Rémy et Bruno virent du côté de la librairie Libralire

Jeudi 5 mai, retenez cette date si vous n'en avez pas déjà assez de venir rencontrer Remy Ricordeau et moi-même autour du film Bricoleurs de paradis (le Gazouillis des éléphants) et du livre Eloge des jardins anarchiques. Nous ferons une projection au sous-sol de la librairie à partir de 18H30. Puis si les questions fusent, on fera un débat avec le public présent. Petite nouveauté dans le cadre de cette présentation, j'ai installé sur les murs de la librairie une mini expo de quinze photos de sites d'art brut, tirées au format 21 x 29,7 cm. Des affiches de format nettement plus grand complètent l'ensemble, de façon à frapper l'attention des visiteurs de la librairie. L'expo dure jusqu'à fin mai.

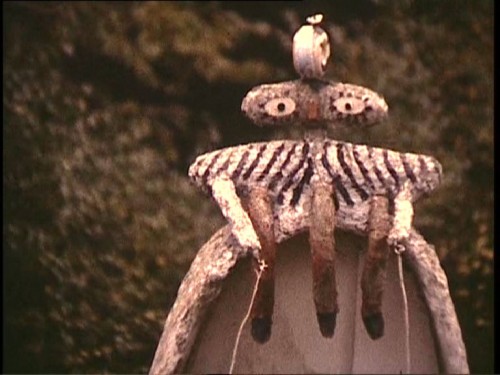

Emile Taugourdeau, 1991, photo Bruno Montpied

Voici la liste des créateurs dont l'oeuvre ou le portrait s'affichent actuellement sur les murs de la librairie : Fernand Châtelain (2002, avant la restauration du site), Jean Grard, Bohdan Litnianski, Arthur Vanabelle, Pierre Darcel, Alfonso Calleja, Emile Taugourdeau, Raymond Guitet, André Gourlet, René Escaffre, Baptistin Pastouret, M. Clément, Louis Licois, Alexis Le Breton, Bernard Aubert, André Pailloux.

Bernard Aubert, Maine-et-Loire, 2009, photo BM

La librairie Libralire se situe au 116 de la rue Saint-Maur dans le XIe ardt à Paris.

03/05/2011 | Lien permanent | Commentaires (2)

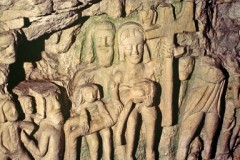

Pour servir à l'histoire de Marie-Louise et Fernand Chatelain, à Fyé dans la Sarthe (1)

Des photos qu'un camarade m'a transmises récemment m'ont ces jours-ci poussé à me préoccuper à nouveau des Chatelain, Fernand et Marie-Louise, qui vivaient à Fyé dans la Sarthe.

Fernand, boulanger, puis agriculteur à la retraite, auteur de dizaines de sculptures qu'il avait placées le long de leur terrain en bordure de la route du Mans à Alençon, était le maître d’œuvres, mais sa femme le secondait de ses conseils et surtout le soutenait dans sa marotte, ce qui n'a pas toujours été le cas chez d'autres créateurs de leur acabit (je songerai toujours à la femme de Virgili qui m'engueula, moi et un copain, en me traitant de "bougnoul" et autres noms d'oiseau, en m'engageant sans plus de manières à quitter le jardin où Virgili pourtant nous avait reçus avec amabilité - au Kremlin-Bicêtre - et continuait d'ailleurs de nous parler, en chuchotant: "ne faites pas attention, elle n'a pas toute sa tête, vous savez...").

Les Chatelain ont été connus d'abord bien sûr grâce à des articles dans la presse régionale, puis grâce aux ouvrages de Claude et Clovis Prévost, notamment le catalogue des "Singuliers de l'Art", l'exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris, organisée en 1978. A cette époque, Chatelain avait confié aux Prévost qu'il avait commencé son environnement une douzaine d'années auparavant, donc au milieu des années 60. Né en 1899, il est mort en 1988. Les photos de Clovis Prévost semblent dater des années 70 (les dates sont importantes à propos des environnements!), et donc, paraissent pouvoir être prises comme base d'appréciation pour juger des couleurs, des techniques qu'employait Châtelain pour ses statues étonnantes.

Car cette œuvre (oui, n'en déplaise aux esthètes, on peut parler d'une œuvre) et cet environnement surprenaient par sa facture et son inspiration. Ils sont très différents des autres sites où se dressent des statues, plus naïves, ou relevant davantage d'un réalisme poétique (comme chez Gabriel Albert en Charente-Maritime, par exemple, ou chez Emile Taugourdeau dans la Sarthe lui aussi).

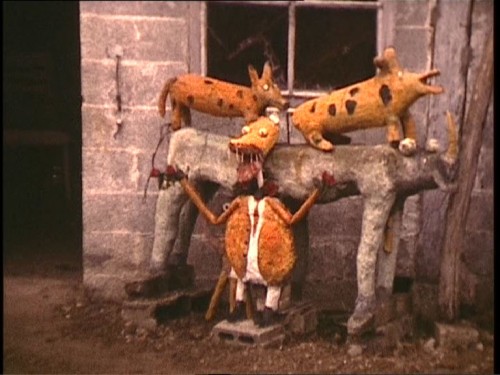

Ils sont très différents des autres sites où se dressent des statues, plus naïves, ou relevant davantage d'un réalisme poétique (comme chez Gabriel Albert en Charente-Maritime, par exemple, ou chez Emile Taugourdeau dans la Sarthe lui aussi). Parmi les statufieurs, Chatelain était à part. Ses centaures, ses anges, ses bêtes fantastiques, parfois sans tête et siamoises (voir les deux animaux placés en 1983 sous les centaures dans notre photo en noir et blanc), ses diables, ses animaux et personnages toujours invariablement drolatiques, ses saynètes cocasses et infantiles, je n'en ai guère vu de pareils dans le corpus des environnements populaires.

Parmi les statufieurs, Chatelain était à part. Ses centaures, ses anges, ses bêtes fantastiques, parfois sans tête et siamoises (voir les deux animaux placés en 1983 sous les centaures dans notre photo en noir et blanc), ses diables, ses animaux et personnages toujours invariablement drolatiques, ses saynètes cocasses et infantiles, je n'en ai guère vu de pareils dans le corpus des environnements populaires.

Donc, oui, ce site était pour cette raison attachant, et nombreux étaient les amateurs qui ne se résignaient pas à le voir disparaître. On sait que depuis deux ou trois ans deux associations, en partenariat avec la mairie de Fyé, se sont occupées de restaurer le site gravement endommagé avec l'aide financière de la communauté de communes (on a parlé de 150 000 € débloqués...). J'étais personnellement passé en 2002, et j'avais enregistré ces dégâts sur les statues, qui, je dois aussi le dire, gardaient malgré la mort inscrite partout sur ces ciments fissurés, parfois éclatés, un certain charme, le charme qui s'attache aux ruines, comme on le sait depuis les romantiques et les folies du XVIIIe siècle (pensons au Désert de Retz). Ces restaurateurs, selon le plan de campagne des travaux, devaient normalement achever le chantier de remise en état de la quarantaine de statues répertoriées (mais il a dû y en avoir beaucoup plus, car certaines avaient été cassées, volées, ou données par l'auteur) cette année 2008.

Ces restaurateurs étaient armés de la meilleure bonne volonté, en apparence, à l'égard de l’œuvre de Fernand Chaâtelain. Effectivement, l'état dégradé de celle-ci faisait mal au cœur. Ils se sont documentés, notamment en regardant les photos de Clovis Prévost (leurs Centaures restaurés se basent à l'évidence sur les Centaures photographiés par Prévost dans les années 70, par exemple, or ces Centaures en 1983, possédaient d'autres sujets à leurs pieds, qui complexifiaient davantage la composition). Il semble qu'on se soit aussi basé sur des clichés de différentes périodes (et les images ne doivent pas manquer sur ces sites, abondamment photographiés par d'innombrables visiteurs et voyageurs). A quelle date doit-on s'arrêter pour choisir ce que l'on va décider de fixer par la restauration? Au début, au milieu, à la fin de l’œuvre? Chez Chatelain, les statues se métamorphosaient, soit du fait de la volonté ou des caprices des auteurs, soit à la suite des actes indélicats et du vandalisme (le sabot géant où est juchée à son sommet une étrange bête qui tient des animaux en laisse comme au bout de cannes à pêche n'eut pas toujours ces occupants ; il fut un temps où un énorme personnage assez grotesque et carnavalesque remplissait ce sabot de sa présence disproportionnée).

Il semble que les restaurateurs aient choisi sans trop faire attention à la question de l'époque. Les centaures sont restaurés d'après les années 70, et l'homme qui salue ("Bonjour aux promeneurs") au bord de la nationale est restauré tel qu'il était à la fin de l'existence de Chatelain (car le "salueur" lui aussi a eu des variantes). Cela donne donc un jardin avec des statues fixées à des stades correspondant à des époques distinctes. On a désormais affaire en 2008 à un nouvel avatar de ce jardin qui n'appartient plus à Fernand Chatelain à tous les sens du terme (les statues étaient liées à l'habitant, l'habitant n'est plus là, les statues disparaissent aussi, le musée et son inéluctable ossification prennent la place... Seulement, dans le cas de l'art brut, art de l'immédiat par excellence, le contraste est particulièrement choquant - enfin, pour ceux qui perçoivent cette caractéristique de l'art brut...).

Mais il y a d'autres raisons pour ne plus lui attribuer le jardin actuel. Le potager n'existe plus avec sa joyeuse sarabande de statues bizarroïdes, or il mettait une importante touche d'activité productrice à côté de ces œuvres (l'"artiste" avait été aussi agriculteur...), et cela rejaillissait sur ces dernières (voir ci-dessus la photo du sabot et son masque par Prévost). De plus, les statues ont été refaites pour la plupart, l'une des restauratrices, très "interventionniste", a même reconnu qu'elle avait changé les infrastructures, considérant que celles qu'avait mises Chatelain (il n'avait pas 150 OOO euros, certes...) étaient vraiment trop précaires. On n'a pas voulu de ce précaire-là, et on a donc refait les statues en se passant de cette fragilité (en changeant les armatures internes). Pourtant, tout était là, dans cette fragilité. L'esprit de Chatelain résidait là, dans cette légèreté. Ce que l'on a mis à la place n'est donc plus du Chatelain. Il y a eu captation d'héritage... On a tiré Chatelain du côté du cartoon (Laure Chavanne, qui dirigeait la restauration, comme l'avait relevé Pascale Herman sur son blog Les Inspirés du bord des routes, citant un interview de Mme Chavanne publié dans le bulletin Entré Visité Merci n°2, a insisté sur cette référence constitutive à ses yeux du caractère "vivant" de l’œuvre de Chatelain ; elle avoue ainsi l'orientation qu'elle a préféré mettre en avant, sans doute parce que plus en accord avec sa culture personnelle). D'autre part, les statues paraissent vouées à des positionnements dans l'espace qui ne correspondent plus aux emplacements (changeants cela dit) voulus par Chatelain. Enfin, les statues ne sont pas identiques en surface aux statues d'origine: par leur peinture, trop unie et violente, par le lissé des matières, par leur modelé (infiniment moins adroit, bien plus raide, que celui du créateur d'origine), et par toutes sortes de détails que nous signalerons plus en détail dans deux ou trois exemples à venir. Je le répète, Chatelain n'est plus là, on a voulu le continuer en réalité (et pourquoi pas, si rien d'autre ne paraît se présenter? Je m'insurge seulement contre le fait qu'on continue de parler du jardin humoristique de "Fernand Chatelain" alors qu'on devrait plutôt l'appeler de "Laure Chavanne et consorts", ou de "Ferlaure Chatevanne"...), en le cuisinant avec une nouvelle sauce (et on l'a bien "assaisonné"...).

OK, OK, on va dire, c'est facile de critiquer... Qu'auriez-vous fait, vous, à la place? Ce que je sais faire, informer, et fournir des éléments au débat. Ceux qui ricaneront sont des malhonnêtes. Ce sont généralement les mêmes qui, sous prétexte de haine à l'égard de toute réflexion, jugée invariablement comme une perte de temps, imposent leurs vues ou leurs actes, la plupart du temps brutaux et réducteurs, de façon dictatoriale. C'est vrai aussi que l'on peut être abusé par l'aspect flambant neuf de ces statues fraîchement repeintes. Laissons passer quelques années, me dit-on, ça redeviendra comme vous l'aviez connu... C'est oublier le maître d’œuvre qui cette fois n'est plus le même. C'est une collectivité cette fois, et plus seulement un petit pépé isolé travaillant à partir d'un vieux dictionnaire, avec les moyens du bord (mais qui avait la flamme poétique, lui...). Cependant, on pourra aussi se référer à la restauration exemplaire qui a été faite sur le Palais Idéal du facteur Cheval à Hauterives...

J'ai dans mes dossiers des tas de coupures de presse bien obsessionnellement entassées au fil des années. Histoire de laisser un peu la parole aux Chatelain cette fois, je ferai la prochaine note en reproduisant les propos qui leur sont attribués dans un ancien numéro de Libé des années 70. Tirés d'un article publié avant l'exposition des Singuliers de l'Art de 1978. Suspense...

06/10/2008 | Lien permanent | Commentaires (7)

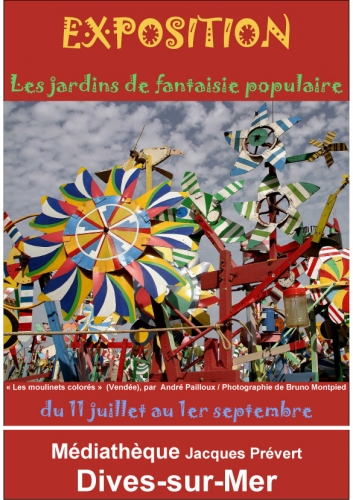

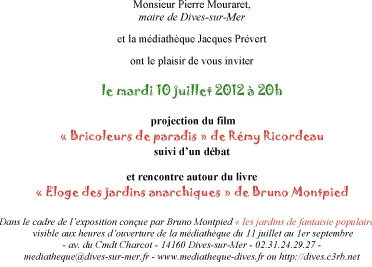

Des jardins de fantaisie populaire à Dives-sur-Mer (presque) tout l'été

Je continue à présenter Bricoleurs de paradis (cette fois avec son réalisateur Remy Ricordeau), ainsi que mon livre Eloge des Jardins Anarchiques, le 10 juillet prochain à 20h à la Médiathèque Jacques Prévert de Dives-sur-Mer, dans le Calvados, ville où comme on sait se trouve la Maison Bleue d'Euclides da Costa Ferreira.

Euclides da Costa Ferreira, détail au caméléon, dans les décors en mosaïque de "la Maison Bleue" à dives-sur-Mer, ph. Bruno Montpied, 2011 (pas dans l'expo)

Cependant, il y a un bonus en supplément pour l'occasion, je prête également une petite exposition que j'ai conçue pour cette médiathèque, "Les jardins de fantaisie populaire", exposition prévue pour durer du 11 juillet jusqu'au 1er septembre. Il y aura vingt photos de votre serviteur consacrées à divers sites d'inspirés du bord des routes (vingt sites différents: Châtelain, Litnianski, Jean Grard, Darcel, Taugourdeau, Calleja, Guitet, Gourlet, Escaffre, Pastouret, Clément, Licois, Le Breton, Bernard Aubert, Pailloux, Vanabelle, Jenthon, da Costa Ferreira, l'abbé Fouré, Bernard Roux),

Il y aura vingt photos de votre serviteur consacrées à divers sites d'inspirés du bord des routes (vingt sites différents: Châtelain, Litnianski, Jean Grard, Darcel, Taugourdeau, Calleja, Guitet, Gourlet, Escaffre, Pastouret, Clément, Licois, Le Breton, Bernard Aubert, Pailloux, Vanabelle, Jenthon, da Costa Ferreira, l'abbé Fouré, Bernard Roux), plus quelques objets rescapés ou en provenance de divers sites (Taugourdeau, Pailloux, Clément, Céneré Hubert,

plus quelques objets rescapés ou en provenance de divers sites (Taugourdeau, Pailloux, Clément, Céneré Hubert, Paul Waguet, René Jenthon, Donadello) et des affiches (des photos agrandies d'après le livre EJA). On pourra également se procurer des exemplaires de mon livre en vente sur place (sous l'égide d'une librairie de Caen).

Paul Waguet, René Jenthon, Donadello) et des affiches (des photos agrandies d'après le livre EJA). On pourra également se procurer des exemplaires de mon livre en vente sur place (sous l'égide d'une librairie de Caen).

Voici le texte qui est prévu pour accompagner l'expo (ici légèrement remanié):

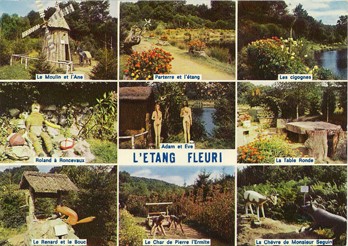

Le propos de cette petite exposition, montée en prolongement de la présentation le 10 juillet en cette même médiathèque de Dives du film de Remy Ricordeau, Bricoleurs de paradis (Le Gazouillis des éléphants), film inséré dans le livre Eloge des Jardins anarchiques de Bruno Montpied, est d’inviter à une balade et à une prise de conscience face aux créations de plein vent qui sont disséminées discrètement à travers le territoire de la France. Œuvres de gens du commun, le plus souvent commencées à la retraite, comme par un désir de clamer au monde que non, tout n’est pas fini, ces espaces « corrigés » sont variés. On rencontre ainsi des mosaïstes de bouts d’assiette, comme da Costa Ferreira, bien connu à Dives-sur-Mer, des jardins de statues naïves, des accumulations d’objets et de matériaux hétéroclites, des installations en maquettes de tanks, canons, ou monuments du monde entier réassemblés dans un nouvel ordre, des rochers sculptés, des branches interprétées, des arboretums semés de plaisanteries taillées dans le granit, un jardin comme un conte d’Andersen, une forêt de moulinets multicolores, le vélo extraordinaire, sculpture ambulante, de M. Pailloux en Vendée, un habitat troglodytique couvert de bas-reliefs, un autre à thématique mythologique, des jardins « zoologiques », etc.

Aubade pour taureau (cornemuse, guitare, accordéon) par Alexis Le Breton, ph. BM, 2010 (pas dans l'expo)

Les ouvriers, les artisans, les paysans s’abandonnent à leur fantaisie, dans un espace intermédiaire entre habitat et route, entre chez eux et chez tous, dans une sollicitation de leur imaginaire qui se déploie à la fois intimement, comme dans les œuvres de l’art brut, et pour être montrée au vu et au su de tous ceux qui passent (sans qu’il soit nécessaire d’entrer). Ils font de l’art, puisqu’ils sculptent, peignent, bâtissent, assemblent, collent, sans être pour autant des artistes (au sens convenu du terme, et notamment marchand). Ils le disent, ils sont avant tout des créateurs modestes, ne voulant pas se distinguer du commun des mortels, ils créent sur place pour se donner des fêtes à eux-mêmes et aux passants, dans une geste gratuite, toute de dépense sans autre contrepartie que la reconnaissance de ceux qui les visitent. Ils ne vendent généralement pas leurs travaux qui font partie de leur vie, ils se sont peut-être assez vendus comme ça durant leur vie de labeur. Ils se donnent le luxe de ne pas se lancer dans un petit commerce sur le tard. Ils ont une galerie en plein vent où il n’y a pas de marchandise (ou alors, très marginalement).

Ils le savent, c’est le temps de la création qui est le meilleur de la vie.

Da Costa Ferreira le savait, lui qui n’eut jamais d’autre richesse. Venez voir ses frères et sœurs qui sont plus nombreux que l’on aurait cru.

Mais il ne faut pas oublier que la majorité de ces sites sont sur des terrains privés pas nécessairement ouverts aux visites. Dans ce domaine, il faudra faire preuve de tact et de respect à l’égard de créateurs atypiques montrant leur art sans inviter nécessairement à l'envahir…

03/07/2012 | Lien permanent

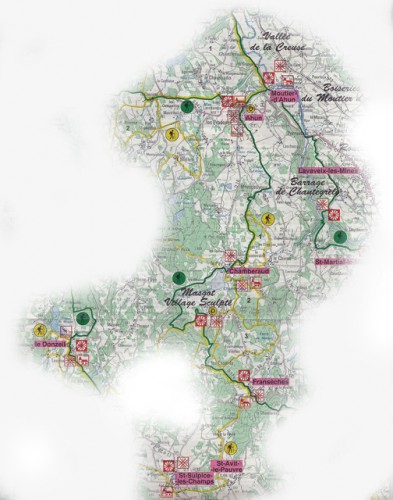

Causerie pour situer François Michaud parmi les autres environnements spontanés

"François Michaud, première trace des environnements spontanés populaires. Sa proximité avec les autres créateurs autodidactes de son temps, et ses successeurs au XXe siècle. L'environnement spontané, un art de l'immédiat à part entière, illustré par de nombreux exemples choisis en France", tels sont le titre et les sous-titres de la causerie que je vais être amené à faire à la Maison de la Pierre, à Masgot même, dans la Creuse, berceau de l'oeuvre de ce tailleur de pierre, créateur du plus ancien des environnements spontanés qui nous aient été conservés en France, puisque commencé dans les années 1850-1860 et achevé sans doute avec la mort de son auteur en 1890 (il était né en 1810, ce qui en fait un phénomène de longévité en ce XIXe siècle impitoyable pour les gens de peu). Cela aura lieu le samedi 9 mai prochain à 20h30.

Je donne à la suite le plan que j'ai rédigé pour l'association des Maçons de la Creuse, animée notamment par Roland Nicoux, afin qu'on se fasse une petite idée de la tournure de cette conférence (que devraient accompagner pas moins de 190 photos... Mais j'ai sans doute compté trop large!):

François Michaud

Premier d'une tradition de créateurs autodidactes d'environnements en plein air

Il s'agit de resituer le décor du village de Masgot du tailleur de pierre François Michaud dans le contexte général des environnements populaires spontanés qui ont fleuri en France depuis deux siècles au moins. Ces créateurs d'environnements sont parfois aussi appelés « Inspirés du bord des routes », « bâtisseurs de l'imaginaire », ou encore « habitants-paysagistes ». L'environnement de Michaud, avec ses statues exposées sur les clôtures autour de ses maisons, est actuellement le plus ancien de ce type à avoir été conservé en France.

La causerie, constamment illustrée d'images numérisées (190 au total) s'attachera d'abord à présenter les environnements ou les sculptures populaires qui ont été repérés avant la période où fut décoré Masgot, grottes sculptées, croix de chemin, chapelle naïve d'un sculpteur solitaire prés de Gap, linteaux rustiques, bas-relief, sculptures par d'autres tailleurs de pierre et hommes du peuple, etc...

Nous glisserons ensuite vers la présentation de quelques œuvres de Michaud histoire de se les remettre dans l'œil avant de montrer un ensemble aussi vaste et varié que possible d'autres pièces créées dans des jardins d'inspirés et d'originaux en tous genres. Dans un premier temps, la causerie se focalisera sur des thématiques, les « Barbus Müller », ou le thème de la sirène par exemple, présente dans l'œuvre de Michaud et souvent traitée dans plusieurs autres environnements apparus au XXe siècle (chez Fernand Châtelain dans la Sarthe, Hippolyte Massé aux Sables d'Olonne, René Escaffre dans le Lauragais, Martial Besse dans le Tarn-et-Garonne, René Jenthon dans l'Allier, Alfonso Calleja sur le bassin d'Arcachon, ou Remy Callot dans le Nord).

Napoléon est un autre thème très présent à Masgot, il rejoint la légende napoléonienne telle que l'ont illustrée de nombreux sculpteurs populaires, anonymes ou non, au XIXe siècle (comme le sabotier Jean Molette dans le Rhône par exemple). Cette façon d'afficher ses admirations pour des personnalités célèbres en sculptant leurs effigies dans le décor de sa vie quotidienne se rencontre chez nombre de créateurs d'environnements, et ce de tous temps (voir les environnements de Gabriel Albert en Charente, Emile Taugourdeau dans la Sarthe, Raymond Guitet dans l'Entre-Deux-Mers). Il est à noter que de nombreux sculpteurs autodidactes ont aussi taillé des monuments aux morts, de façon naïve, comme Michaud lorsqu'on lui passa commande d'un buste de Marianne pour la mairie de Fransèches. Une sélection de quelques monuments aux morts naïfs sera ainsi présentée.

Une petite parenthèse sera ouverte pour présenter également les sites naïfs ou bruts réalisés par des ecclésiastiques excentriques, contemporains de François Michaud, comme l'abbé Fouré dans l'Ille-et-Vilaine, ou l'abbé Paysant dans l'Orne. On les rapprochera de l'humble mystique que fut Raymond Isidore, dit Picassiette, au siècle suivant.

Le Palais Idéal de Ferdinand Cheval dans la Drôme sera l'occasion de montrer que les autodidactes inspirés ont su aussi s'attaquer à des projets plus nettement architecturaux. S'inspirant parfois les uns des autres, comme dans le cas de Charles Billy dans le Rhône qui, inspiré par le facteur Cheval, dressa autour de sa villa un vaste collage de maquettes en pierre imitant des bâtiments célèbres du monde entier. L'architecture excentrique populaire peut parfois revêtir des aspects tour à tour muséaux (exemple du Castel Maraîchin à Croix-de-Vie en Vendée avec ses moulages à vocation pédagogique et encyclopédique, ou la maison de François Aubert dans le Cantal avec son musée minéralogique), ludiques (Camille Jamain en Touraine, ou Ludovic Montégudet dans la Creuse, créateurs de parcs de loisirs bricolés naïvement avec attractions faites main), parfois farceurs (Alphonse Gurlhie en Ardèche).

Parmi les créateurs d'environnements, la causerie a choisi de se concentrer sur les créateurs de statues puisque Michaud en a lui-même réalisé un certain nombre. Ces hommes simples rassemblent sur des terrains plantés d'arbres et de fleurs, dans une scénographie étudiée, pêle-mêle, hommes célèbres ou personnifications de métiers, comme chez André Hardy dans l'Orne, Charles Pecqueur ou Léon Evangélaire dans le Nord, Marcel Debord dans le Périgord.

Puis la causerie se déplacera insensiblement vers des environnements aux styles plus caractérisables dans le sens de ce que l'on appelle l'art brut, permettant au public de se faire une idée des distinctions possibles entre ces catégories aux limites poreuses que sont l'art naïf, l'art populaire et l'art brut. On verra ainsi des pièces venues des sites d'André Morvan dans le Morbihan (souches d'arbres et branches assemblées de manière anthropomorphe dans un style arcimboldesque), Jean Grard et ses manèges, statues et maquettes colorées et enfantines en Bretagne, Arthur Vanabelle dans le Nord avec ses canons et ses chars construits avec des matériaux recyclés afin semble-t-il d'exorciser le souvenir de la guerre vécue lorsqu'il était enfant, les statues de silex collés de Marcel Landreau à Mantes dans les Yvelines, le jardin de déchets accumulés de Bohdan Litnianski dans l'Aisne, le jardin aux girouettes et vire-vents de Monsieur P. en Vendée, le jardin du forgeron Maurice Guillet faisant de l'art moderne en autodidacte, ambition originale, ou encore le jardin de bidules emberlificotés d'Yves Floch en Normandie. Pour finir, seront présentées quelques sculptures d'Auguste Forestier qui en dépit du fait qu'elles sont rangées usuellement dans le corpus de l'art brut présentent de forts rapports de cousinage avec l'art populaire.

28/04/2009 | Lien permanent

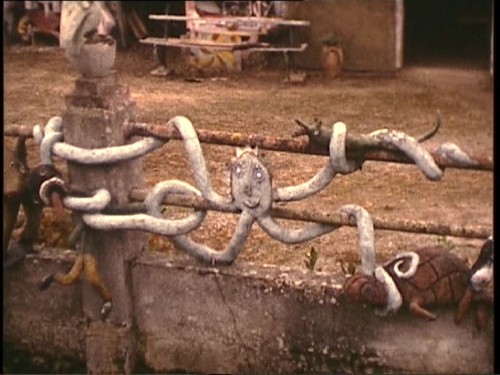

Pour servir à l'histoire de Marie-Louise et Fernand Chatelain (2): ”J'ai point le temps d'aller au club du troisième âge

Le 23 novembre 1977, paraît dans le Libération de l'époque un article signé M.Ch.Husson et J.P. Duvivier (sans doute photographe sur l'article) et intitulé "Dérive chez les bâtisseurs de rêve. Le bestiaire de Fernand et Marie-Louise Chatelain (78 et 75 ans)". En voici un large extrait, choisi essentiellement pour les propos des Chatelain:

"Fernand et Marie-Louise Chatelain, [...], feuilletaient aussi leur dictionnaire, et découpaient des "quartiers de journaux". Ce dictionnaire, ils l'ont toujours. Si vieux, si disloqué que, voilà un couple d'années, ils sont partis à Alençon en acheter un neuf. Ils ont été bien déconfits. Les dictionnaires ne sont plus ce qu'ils étaient. "Il n'y a plus d'images". Ils ont garé le livre neuf, et ont continué à faire vivre les pages de l'ancien dans leur cour, autour des premières réalisations de Fernand.

- "En qualité de Chatelain, dit-il, j'ai d'abord fait un château". "On trimballait encore pas mal, dit-elle. On était allé sur la route de Bretagne, dans une station service, il a vu un château, il a voulu essayer d'en faire autant. On avait été à Chambéry, itou. Il a fait la fontaine des 4-100-Q (des quatre sans cul). Je rouspétais au début, je trouvais ça drôle..." Maintenant, elle ne dit plus rien. Elle caresse dans la cour les oreilles d'un âne. "On dirait-y pas du velours? Et les yeux dirait-on que c'est des boutons? Vrai qu'elle est belle, la sienne. Elle a une belle chevelure, c'est le crin d'une banquette de voiture". Fernand intervient: "J'avais fait des centaures. Ils avaient les bras en l'air. Je me suis dit, pour les occuper, je fais faire une sirène... Et là, mon dragon, c'est un genre de chauve-souris. On voit ça dans le dictionnaire. C'était pas facile de faire les ailes. Je me suis dit je vais les faire ouvertes, c'est moins ordinaire. Au derrière, comme j'avais de la place, je lui ai fait une grande queue, au lieu de plumes..."

"Moi, reprend Marie-Louise, je lui donne des idées pour la peinture. Rouge et jaune, j'aime bien ça ensemble. D'abord les grilles, on les a peintes en rouge et jaune..."

Enfant de cultivateur, Fernand a d'abord été boulanger jusqu'à 27 ans. Puis il a épousé Marie-Louise, sa payse, fille de cultivateurs. Et ils ont repris une ferme, là-bas, dans la descente, là où il y a l'usine. Ils ont vendu le "noyau" - les bâtiments - à l'usine, sont venus s'installer là. "Il n'y avait que des prés, se souvient Marie-Louise. La maison a été montée de décembre 1960 à la Chandeleur 1961. On y est venu qu'en octobre. On restait culture, jusqu'à la retraite. Le patron a commencé à faire des clôtures..."

- "C'est bien bizarre, dit Fernand, L'idée nous vient d'occuper le terrain. On avait de la place, il y avait du vide. Je me suis dit si dans la clôture, je faisais des affaires entrelacées?"

- "Oui, mais attention, coupe-t-elle. Pas devant la porte..."

- "Ah, Ah, s'amuse Fernand, Madame, elle veut pas que je touche à la porte, ni à l'intérieur... J'ai fait des essais, Pégase, le cheval ailé du dictionnaire, et j'ai continué... je récupère dans les dépotoirs, chez les mécaniciens des bouchons de bouteille pour faire les yeux.Je m'ennuie point. Tout ça, ça vient en le faisant. Le matin, quand je dors pas, je cherche les complications. J'ai point le temps d'aller au club du troisième âge. Mais je n'ai aucun talent de dessinateur. Des fois je gribouille, je dis à la patronne, "ça ressemble à quelque chose?" Elle me dit "c'est bien, c'est pas bien, j'y mettrais une queue, une patte". Des fois, on est zéro en imagination. Je lui dis. Elle répond "laisse donc tout ça, tu nous hébètes avec tes machines" Et puis on repart. Au début, il y avait un représentant qui m'amusait pour me vendre une voiture. Un as du dessin. Il me faisait des sujets sur un papier... Moi, pour les physionomies, ça va pas".

- "Sauf Giscard, corrige Marie-Louise. Vous avez vu le gabarit, pour les visiteurs. Sa carcasse de grillage qu'il bourre de papier et recouvre de ciment? Il en faisait un. Je lui dis, c'est Giscard. Il me répond "Penses-tu, c'est pas Giscard" Je lui dis "c'est tout vrai, c'est Giscard" Et une touriste belge nous a photographié à côté de Giscard. C'est-y possible de s'amuser pareillement à nos âges!"

C'est l'hiver. Fernand a des sujets en réserve. Il nous montre son atelier, sa boutonnerie - une boîte à yeux - un coq qui pond, un Anglais, un accident de voiture, un cochon qui fait du boudin, récupéré par un autre sujet, mangé par un serpent. Des boxeurs. Un photographe. Bonjour écrit en grandes lettres sur la grille, à côté de la nationale. Un jour des fêtards avaient carambolé tous les sujets de Fernand. "Les gens du pays sont venus m'aider à tout relever", se souvient-il. "Les gens, ça les amuse".

"Ils ont le sourire, c'est pas croyable" dit Marie-Louise. "Encore une journée de passée. On prend la soupe à 6 heures, on regarde les chiffres et les lettres à sept heures". Fernand va vendre du bois. "Au printemps, dit-il, en montrant des rosaces peintes sur des cartons, en haut d'un hangar, ça pourrait bien tourner à faire des sujets là haut. L'imagination, ça occupe". "On nous demande de vendre. On veut pas. On aime bien voir ça, et tout le monde peut en profiter. Le patron fait ça pour son plaisir", dit-elle. Et lui termine en s'esclaffant. "Ca coûte, mais moins que si je faisais la bringue tous les jours".

10/10/2008 | Lien permanent

Des sablières aux trésors cachés

Enfin un très joli et très précieux livre sur les sablières des églises bretonnes!

Il y avait bien eu en 1997 une thèse de doctorat due à Sophie Duhem et publiée aux Presses Universitaires de Rennes ("Les sablières sculptées en Bretagne"), thèse qui a redonné un coup de jeune à la recherche sur les décors sculptés de ces sablières. Il y avait eu, il y a plus longtemps, les ouvrages de Victor-Henry Debidour sur l'art de Bretagne, qui causaient des sablières succinctement au détour d'un chapitre, sur un ton parfois assez ambivalent ("Ce n'est pas là du grand art", écrivait-il des sablières, leur préférant les ciselures des jubés, conditionné qu'il était à apprécier d'abord l'art plus académique ou manifestant plus de maîtrise et de virtuosité, et rabaissant par suite l'art plus simple, plus direct). La collection Images du Patrimoine de l'Inventaire général des Monuments artistiques de la France, de son côté, rarement consacre une page ou deux à ce genre de création marginale, comme dans le cas par exemple du fascicule consacré à la Vallée du Blavet et au Canton de Baud dans le Morbihan.

Il y avait eu, il y a plus longtemps, les ouvrages de Victor-Henry Debidour sur l'art de Bretagne, qui causaient des sablières succinctement au détour d'un chapitre, sur un ton parfois assez ambivalent ("Ce n'est pas là du grand art", écrivait-il des sablières, leur préférant les ciselures des jubés, conditionné qu'il était à apprécier d'abord l'art plus académique ou manifestant plus de maîtrise et de virtuosité, et rabaissant par suite l'art plus simple, plus direct). La collection Images du Patrimoine de l'Inventaire général des Monuments artistiques de la France, de son côté, rarement consacre une page ou deux à ce genre de création marginale, comme dans le cas par exemple du fascicule consacré à la Vallée du Blavet et au Canton de Baud dans le Morbihan.

D'innombrables petites plaquettes sont bien sûr consacrées aux églises bretonnes avec de ci de là quelques photos de sablières, mais cela fait désordre. Et puis il y a les cartes postales... Les photos personnelles qui s'avèrent vite impossibles à réaliser correctement parce que les sablières, qui sont des poutres à la lisière des charpentes comme on sait, sont bien trop hautes, cachées dans la pénombre qui plus est... On ne peut en faire que dans les chapelles aux murs bas, comme dans la rare chapelle Saint-Côme à Saint-Nic au bas des Monts d'Arrée, où, chance!, les sablières sont étranges, expressives et rigolardes, (mais il manque encore et toujours quelque chose, une lumière bien disposée par exemple).

On ne peut en faire que dans les chapelles aux murs bas, comme dans la rare chapelle Saint-Côme à Saint-Nic au bas des Monts d'Arrée, où, chance!, les sablières sont étranges, expressives et rigolardes, (mais il manque encore et toujours quelque chose, une lumière bien disposée par exemple).

C'est pourquoi je dis "enfin!", devant le livre de Claire Arlaux (l'auteur) et d'Andrew Paul Sandford (le photographe), "Trésors cachés des sablières de Bretagne" qui est paru en octobre 2007 aux Editions Equinoxe (Collection Impressions du Ponant, formats des livres à l'italienne), sympathiquement basées dans une ville qui est bien loin de la Bretagne, St-Rémy-de-Provence... Enfin un éditeur (ici régionaliste) et des auteurs qui ont le minimum d'audace requis pour se lancer dans un tel défi artistico-éditorial. Il est certain que l'essor de l'intérêt pour l'art brut et les arts primitivistes en général n'est pas étranger à ce genre de tentative.

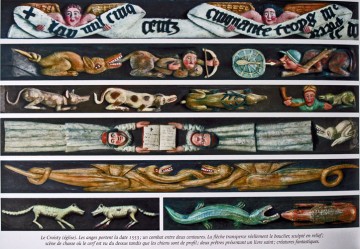

Sandford se consacre à photographier la Bretagne, ses paysages et son patrimoine, depuis plus de 30 ans, nous dit-on... Il a ici livré une impressionnante série de clichés pris dans les meilleures conditions d'éclairage et de proximité qui puissent être, rendant l'accés aux décors des sablières le plus confortable du monde. Etonnants décors où la fantaisie et la truculence, la satire et la caricature aussi, parfois anti-cléricale (oui, dans l'église même...), le tempérament métaphysique se donnent libre cours dans des dimensions restreintes qui contraignent les charpentiers sculpteurs de ces poutres à des acrobaties formelles et des solutions plastiques qui les rendent cubistes avant la lettre, en tout cas furieusement modernes bien avant l'heure (Debidour situait la durée de l'art des sablières sculptées depuis 1450 à peu prés jusqu'après 1660, même si bien sûr ici ou là on continua d'en faire jusqu'au XIXe siècle). Bien souvent, on pense en les voyant que leurs auteurs devaient s'occuper, en d'autres moments de leurs commandes, des figures de proue des navires, tant les analogies de style et de figuration viennent à l'esprit naturellement.

Le livre est donc avant tout un magnifique album d'images hésitant à être caractérisées comme naïves ou primitives, voire comme brutes. Un album fatalement vital qui bouleversera nos solitudes modernes de son petit monde coloré et cordial, incroyablement plus proche de l'humain que ne le pourront jamais faire toutes les froides élucubrations actuelles de nos média.

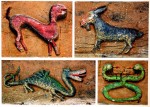

Un défilé de trognes colorées de toutes formes, souvent proches d'un certain archaïsme, alterne avec des saynètes de tous ordres, proverbes ou dictons illustrés, ex-voto à d'autres moments dirait-on (le paysan que renverse un attelage de boeufs tirant la charrue). Un bestiaire réaliste ou symbolique

s'en donne partout à coeur-joie, ainsi que des évocations mythologiques empruntées aux différentes cultures européennes, celtiques ou gréco-latines. On trouve toutes sortes de personnages dans ces petites églises bretonnes qu'il faut avoir la curiosité de visiter tant les surprises s'y cachent à coup sûr, en dépit d'un aspect extérieur parfois si modeste et bénin qu'on ne les perçoit même plus dans le paysage. Ogres (comme dans la chapelle de Locquémeau à Trédrez, dûs au sculpteur Jean Jouhaff au début du XVIe siècle), contorsionnistes scatologiques ou obscènes,

dragons, angelots et masques grotesques, pirates, elfes, enfants tels des petits singes roses jouant à la balançoire, paroissiens aux faces de guignols peinturlurés de façon criarde, animaux musiciens, constituent comme un carnaval évoquant l'imagerie populaire et ses thèmes de prédilection comme les scènes du "Monde à l'envers" ou l'univers du Roman de Renart. Cela n'est pas très éloigné non plus des petites histoires racontées sur les frontons de ruches slovènes, dont j'ai parlé dans ma note du 26 août 2007.

paroissiens aux faces de guignols peinturlurés de façon criarde, animaux musiciens, constituent comme un carnaval évoquant l'imagerie populaire et ses thèmes de prédilection comme les scènes du "Monde à l'envers" ou l'univers du Roman de Renart. Cela n'est pas très éloigné non plus des petites histoires racontées sur les frontons de ruches slovènes, dont j'ai parlé dans ma note du 26 août 2007.

La situation marginale dans l'espace religieux de ces sculptures étonnantes signale aussi une représentation des péchés à ne pas commettre, selon la doctrine chrétienne, avec leurs ivrognes et leurs bacchantes dont les soi-disant vices, d'être montrés avec la volonté de les stigmatiser, deviennent dialectiquement aussi bien des exemples qu'on pourrait suivre...

Ces sculptures ne sont pas sans rappeler les oeuvres colorées et grotesques des arts singuliers, brut, naïf, hors-les-normes, etc, qui attirent tant d'amateurs aujourd'hui, les précédant cependant de plusieurs siècles et nous indiquant que l'on a donc affaire avec elles à une sorte de tradition expressive populaire très immédiate, joyeuse et truculente.

Et comme elles, parfois (je pense à la discutable restauration ripolinesque du site de Fernand Châtelain à Fyé dans l'Orne), on se demande si les sablières n'ont pas été restaurées à certains endroits, semble-t-il peu nombreux, avec un zèle qui s'exprime dans l'emploi de couleurs peut-être un peu trop criardes. Cela a pour effet d'aplatir la délicate naïveté, la simplicité toute en nuances des saynètes (voir dans le livre les sablières de Treflevenez, de Ploerdut, de Landerneau -qui fait dans le rose bonbon très pâtissier, à moins que ce ne soit un effet pervers des retraitements d'images sous Photoshop?- ou celles de la chapelle Notre-Dame de Lospars à Châteaulin, dont les statues ressemblent furieusement au mauvais goût des santons provençaux, très kitsch).

12/02/2008 | Lien permanent | Commentaires (16)

Page : 1