27/05/2019

Dictionnaire du Poignard Subtil

ASCENSEUR:

Jeu de mots spontanément jailli dans l’ascenseur que je prends pour aller me promener dans les galeries couvertes de l’hôpital…

Au moment où la porte se ferme, une femme se précipite et me demande : « On peut monter…? ». Je lui rétorque : « Bien sûr, après tout, ne sommes-nous pas dans un ascenseur hospitalier…? ».

Bruno Montpied, février 2017.

09/08/2017

Pierre-Antoine Bosse, poète de l'athlétisme

Je ne déteste pas suivre les spectacles télévisuels sportifs, n'en déplaise à certains. Et hier soir, j'étais devant la fantastique finale du 800 m des Mondiaux d'athlétisme gagné de façon assez inattendue par cet étonnant athlète nommé Pierre-Ambroise Bosse, dont le nom plaît évidemment aux journalistes toujours prêts aux jeux de mots faciles en rapport avec ce patronyme. Avant la finale, pendant les séries de qualification, il m'avait déjà séduit par ses propos au sujet de sa décision de ne plus mettre au point la moindre tactique avant ses courses. Il est connu par ailleurs pour ses déclarations fantaisistes, souvent marqués par la spontanéité, et un humour naturel, qui ne s'embarrassent généralement pas des rigides codes de bienséance si présents à la télévision. Hier soir, à la faveur de sa victoire étonnante, ce fut un festival. Il se lança dans le récit d'une anecdote embrouillée d'où il ressortait que la veille de la finale, à minuit, il avait mouillé son lit avec une bouteille d'eau mal fermée. "Vous vous rendez compte, faire une inondation dans son lit, et sans une fille encore...!", déclara-t-il à l'ampoulé Nelson Montfort que quelques minutes plus tôt il avait commencé par imiter (fort bien). Derrière, on entendit un journaliste pudibond se récrier "Ah, c'est élégant...". Nelson Montfort enchaîna alors, pour tenter d'effacer ce qu'on n'allait pas tarder à qualifier dans les infos pourries de Yahoo comme une "gaffe", et mal lui en prit. Bosse est célèbre parmi les journaleux pour parler de son chat qui se prénomme paraît-il RAB's. Montfort, cherchant à poursuivre sur le sujet, si mignon et cucul, comme on aime en tartiner à la télévision française, demanda à Bosse ce que ça voulait dire ce nom. "Rien A Branler", lui répondit l'athlète. Et pan dans les dents. Ça pouffait et ricanait désormais derrière, en off, les micros étant mal fermés...

Pierre-Ambroise Bosse au micro de Nelson Montfort, Renaud Lavillenie derrière lui, après la finale du 800m aux mondiaux d'athlétisme à Londres.

Mais, là où à mon avis, il fallait accorder toute notre admiration à Pierre-Antoine Bosse, c'est quand il se lança dans le récit de sa course. Ses adversaires, dont un Polonais au nom a priori imprononçable, Kszczot, que les commentateurs appelaient "Tchott", avaient compris que, face à ce dernier, connu pour sprinter et être imbattable dans les derniers 100 m dès que le train est trop lent, il fallait imposer un train rapide dès le départ. Ce qu'ils firent. Arrive le dernier virage avant la ligne d'arrivée où se dénoue généralement le drame des vainqueurs et des vaincus surprises, Bosse place un démarrage surprenant auquel on ne peut accorder que stupéfaction, car on se dit que, vu ses qualités du moment (il a fait des séries moyennes), ce genre d'initiative ne peut qu'être suicidaire. Il va exploser dans la ligne droite, c'est sûr.... Lui-même raconte cela comme un coup de folie, ou plutôt un coup de poker foudroyant qui s'est imposé à lui, intuition de pur feeling. Il file devant les autres, et ne pense plus, il est dans le "flow", comme disent les escaladeurs à main nue, il n'est plus dans le stade olympique de Londres, il vole, il est en apesanteur, déconnecté de ses jambes qui galopent, indépendantes de lui, et il se dit que les autres vont bien finir par le rattraper, tout en franchissant la ligne d'arrivée dans le brouillard de l'irréalité la plus complète! Mais où sont-ils donc passés, tous les autres? Kszczot s'est rendu compte trop tard du danger, démarrant de trop loin, il est venu mourir à quelques mètres du Français qui a résisté jusqu'au bout au retour de ses adversaires, porté par un corps que la tête avait oublié, et peut-être ainsi libéré...

Liberté que Pierre-Antoine Bosse préserva, lâché qu'il était en roue libre, jusque devant les caméras et les micros de la télévision qui étaient à ses pieds. L'occasion était trop belle. Il se déverrouilla et déballa tout ce qui lui passait par la tête, sans censure, avec humour, prodige primesautier. Et ça faisait du bien d'entendre cette parole fraîche et spontanée sur cet écran habitué aux langues de bois des plus constipées usuellement...

12:07 Publié dans Art immédiat, Noms ou lieux prédestinants, Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pierre-antoine bosse, poésie de l'athlétisme, mondiaux d'athlétisme londres 2017, flow, primesautier, athlétisme, nelson montfort, télévision française, 800 m, adam kszczot |  Imprimer

Imprimer

05/01/2016

Eloge des pochards

Dans le métro, depuis les attentats récents (13 novembre), on ne regarde plus ses semblables, passagers inconnus de ces rames promises à des dangers de tous les instants, qu’avec des yeux vigilants, anticipant tout ce qui pourrait advenir de meurtrier. Des scénarii s’ébauchent, peignant de possibles attaques non prévues jusqu’alors : tous ces hommes ‒ mais pourquoi pas des femmes ? ‒, arborant des sangles abdominales prononcées, ne seraient-ils pas ceints d’explosifs ? Que faire si un sniper d’occasion dégommait le conducteur de la rame depuis le quai ? On voit d’ici le train s’emballer, dérailler, ou peut-être allant s’encastrer dans le convoi qui le précède… Et lorsqu’on est dans les ascenseurs de stations profondément enfouies sous la ville (comme à Montmartre ou du côté de la Place des Fêtes), cages emplies au bas mot d’une centaine de voyageurs aux heures de pointe ? Avec un tireur posté à chaque sortie mitraillant tout ce qui voudrait en sortir, ne serait-il pas aisé de causer la mort d’un seul coup à une belle brochette de victimes qui tomberaient entassées les unes sur les autres dans ces caques obscures (et le plus souvent puantes)? L’imagination, morbide, brode machinalement sur ces cas de figure, et cela n’arrange pas le moral.

Seuls, par ces temps où la méfiance règne en maîtresse tyrannique, les pochards rassurent. Ils n’inquiètent pas, pour autant qu’ils aient jamais fait peur à quiconque. Aujourd’hui plus que jamais, les ivrognes sont en effet peu soupçonnables d’appartenir à quelque gent puritaine analogue à la clique dite « jihadiste ». Bienheureux saoulards qui deviennent à la lumière de tels événements de braves bougres sur qui on peut compter, tranquillisantes incarnations de la bénignité !

(Décembre 2015)

René Rigal, un fêtard..., bois sculpté et teint, env. 56 cm de hauteur, sans date (années 1990?), coll. privée, Paris

09:01 Publié dans Art immédiat, Art populaire contemporain, Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : attentats, pochards, imagination morbide, scénario, anticipation, métro, sécurité, rené rigal, art populaire contemporain |  Imprimer

Imprimer

06/05/2013

Iles, je jette mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous...

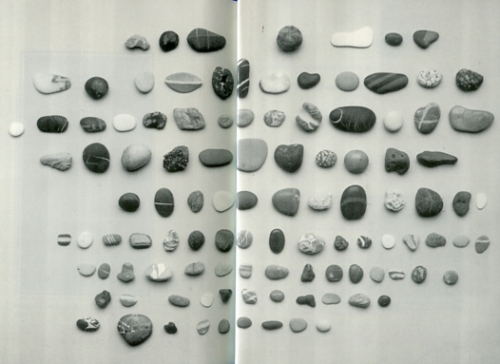

Photo Giorgio Furla, extraite du livre pour la jeunesse de Bruno Munari, De loin on dirait une île, éditions Delphine Montalant, Gand, 2002

Cailloux roses ou translucides, bijoux d’un soir, de l’heure crépusculaire. La main, tentée tant de fois, cède par moments et cueille… Déception immédiate. Il faut les abandonner à leur écrin dans le sable comme du sucre roux, de même que furent répudiés ces brocs de bistrot dont les lettres désignant une marque d’alcool populaire avaient des caractères peints en bleu et saillant en léger relief. Ils avaient une si éclatante évidence qu’on aurait voulu en emporter un peu chez soi. Hélas, on se convainquait dans la minute suivante que, transplantés dans un autre décor rien n’en serait resté, le charme se serait enfui, comme celui d’une fleur coupée ou d’un insecte capturé.

Ces petites pierres composent autant d’îles, autant d’œuvres d’art sous la lumière rasante du soleil au déclin, bleuissant les vagues, dorant la plage. Si profondément mariés à leur situation que la vie prend enfin sa valeur poétique, alors que le reste du temps elle serait plutôt cachée. La voici dévoilée, pleine comme fruit juteux, vie mûrie, enceinte de ses gouttes d’instants précieux.

La plage est un tapis de cendres d’or, pailletée de signes trouvés, adorablement énigmatiques que seule la caméra pourra peut-être installer à tout jamais dans leur beauté vivante et en tant que telle fugace.

(Juillet 1988)

Ce livre publié en 2002, peu connu de Munari, par ailleurs auteur original de la littérature jeunesse, cherche à propager le goût des pierres trouvées en bordure de plage, les comparant à des petites îles, montrant leurs dessins étonnants, révélant le parti qu'on peut en tirer grâce à nos projections imaginatives, en les interprétant, en les peignant, en les assemblant, en les mettant en scène... ; je suis sensible depuis fort longtemps à ce genre de recherche et j'ai donc souhaité aujourd'hui, sous un titre emprunté à un poème de Blaise Cendrars, allier l'évocation de ce livre à un texte que j'avais écrit en 1988 sur une plage du côté de Royan, en marge d'un petit film Super 8 que j'avais intitulé Ecrins de sable, entièrement consacré à la poésie des objets naturels trouvés sur le sable en bord de mer, film resté secret...

12:52 Publié dans Littérature jeunesse, Papillons de l'immédiat, Photographie, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bruno munari, poésie naturelle, bruno montpied, cinéma amateur, super 8, pierres trouvées, littérature jeunesse, blaise cendrars |  Imprimer

Imprimer

25/11/2011

Une voix de robot

Dans le train, la voix de robot de la SNCF tutoie tout à coup familièrement les voyageurs en proférant cet ordre insolite: « Prochain arrêt, jouis ! ». Je lève, étonné, les yeux de ma lecture, mais nous faisons halte à Jouy. Ah, bon…

(Octobre 2011)

19:33 Publié dans Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : jouy, jouissance, lapsus auditifs, robot, sncf, paranoïa-critique |  Imprimer

Imprimer

24/01/2009

Ces quatre premières heures...

Ces quatre premières heures de 2009, je ne les dors pas. On vient de passer la petite frontière impalpable, juste perceptible au bruit (étouffé, car je me calfeutrais) des klaxons en bas dans la rue, des clameurs lointaines. Une bougie a brûlé, une flaque de suif s’étale, la mèche carbonisée fume encore, pour peu de temps. Le passage de l’année morte à l’année nouvelle (très neuve cette année, si l’on doit se fier au neuf qu’elle contient) me fait toujours penser à l’escalade d’une pente, d’une éminence, pas grise, plutôt sombre, dans la neige, des sapins alentour, discrets en arrière-plan. On arrive au sommet, on bascule et on redescend aussi sec, comme dans le passage d’un col du Tour de France. Les années sont comme des vallées, ressemblant à des cuvettes où sont rangés les 365 ou 366 jours, bien sagement alignés, comme autant de cases qui se rempliront d’on ne sait trop quels événements toujours un peu vains au regard du temps.

Et l’on se prend à resonger à l’année 2008 qui jamais ne reviendra. Vallée au loin s’enfuyant, cuvette posée à côté d’autres cuvettes… Vu du ciel, cela ressemble à une ruche et ses alvéoles, où les abeilles de notre imagination s’agitent en tous sens afin d’en tirer leur miel.

(1er janvier 2009)

00:06 Publié dans Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 2009, ruche, imagination, 1er janvier |  Imprimer

Imprimer

04/05/2008

Qui est-ce?

Il enferme dans son carrousel l’éternité et le fugitif. Son grand doigt méticuleux, fuyard qui ne peut jamais rebrousser chemin, désigne des bornes sans cesse récurrentes. Douze piliers, douze piques pour l’écartèlement des consciences éprises d’immobilisme. Un minuscule marteau invisible enfonce des semences pour une tapisserie qui restera à jamais en chantier. Cette pièce de théâtre se déroule en circuit fermé. Elle raconte l’histoire du même et du changeant. C’est pourquoi souvent l’on croise des regards qui devant lui se sont laissé glisser dans l’hébétude.

Qui est-ce ?

(1984)

17:36 Publié dans Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : devinettes, analogies, métaphores |  Imprimer

Imprimer

08/04/2008

Hasards poétiques, par Régis Gayraud

Vu en vitrine de l’antiquaire "L’œil du pélican", 13, rue Jean-Jacques Rousseau, une maquette de cathédrale, belle réalisation d’art bout-de-ficelle élaboré à partir d’objets détournés de leur fonction initiale. Dans la décoration, on distingue des trombones, des clous de tapissier, et peut-être bien des balles de fusil. Paraît en contreplaqué recouvert de plâtre poli et peint, mais il y a également d’autres éléments que je n’arrive pas à définir.

Qu’allais-je faire rue Jean-Jacques Rousseau ? J’allais seulement, voyageur solitaire dans ma mélancolie, sur les traces des années perdues, du côté du "Pompadour", et j’ai composé cette petite chanson :

Te souviens-tu du Pompadour ?

Nous en rêvions tous les jours

C’était le temps du Pompadour.

Le miroir veuf au mur du fond

Ne mire plus le noir profond

De nos sourcils et se morfond

Dans les soucis neufs d’aujourd’hui

Que ceux qui tournent dans la nuit

En brûlant dans le feu ont fuis.

L’escalier qui grimpe à la tour

A perdu le nord des toujours,

Le steak au bleu et tes atours.

Trop loin m’ont emporté mes pas

J’y reviens et tu n’es plus là

Il n’y a plus de Big Buddha.

A l’issue de la rue Jean-Jacques Rousseau, dont la géographie me fera longtemps penser à celle des divers appartements que j’ai habités, invariablement encombrés d’objets empêchant la marche en ligne droite, je me suis assis à l’intérieur du café de la Bourse pour écrire tout ce qui précède et ce que j’écris en ce moment-même, tout en déplorant la fin de "la Cigale" et de "la Fourmi" et après avoir méprisé le café portant le nom prétentieux et provocateur de "Café des initiés". Crétins qui vous croyez libres, esclaves de vos déterminismes qui vous croyez des initiés parce que vous précédez la mode à venir dans deux ans.

Là, au "Café de la Bourse", j’ai assisté à l’arrestation d’une jeune femme très digne – mais manifestement bouleversée – dans une petite voiture noire à l’élégance bourgeoise tout comme elle, arrestation effectuée par deux policiers dont l’un ressemblait plutôt à un de ces étudiants à barbe de chèvre d’aujourd’hui et l’autre, asiatique, tonfa au côté, souriant de toutes ses dents malgré sa détermination, sortait d’un film de karaté. Ils l’arrêtèrent tranquillement – pour quel motif ? – en lui barrant la route sans brusquerie, l’aidèrent même à se garer. Elle sortit de l’auto, tendit ses mains lorsqu’ils sortirent les menottes, et ils l’emmenèrent doucement vers le fourgon qui attendait au coin de la rue et que j’avais remarqué quelques minutes plus tôt sans comprendre qu’il était l’outil du drame à venir. Tout cela dans le plus grand silence, à deux mètres de ma table, de l’autre côté du carreau. Je fus le seul à le remarquer et j’eus l’impression de regarder une pièce de théâtre ou mieux un ballet bien réglé. Rien ne paraissait conforme, tout semblait arrangé d’avance. Je crois que je me souviendrai toujours de cette femme, qui avait l’air d’une jeune cadre dynamique, de ce désarroi fulgurant dans ses yeux, mais aussi de cette résignation et de cette façon de dire quelque chose du genre de « Vous m’avez eue », que je n’ai pas entendu mais que j’ai deviné.

Décidément, la rue Jean-Jacques Rousseau n’a cessé de me rappeler à elle. Quelques heures plus tard, chez le bouquiniste et antiquaire russe Lampert, dans un tout autre quartier, rue de Miromesnil, chez qui j’ai acheté quatre recueils de Boris Bojnev en édition originale, j’ai aperçu sur le bureau qui lui sert de comptoir une carte d’une librairie ésotérique sise au 15, rue Jean-Jacques Rousseau, c’est-à-dire exactement à côté de l’antiquaire "L’œil du pélican" déjà noté plus haut, libraire que je n’ai pas remarqué le matin même, alors que mon regard avait été attiré par l’étrange maquette de cathédrale. En écrivant cela le soir dans le train qui me ramène à Clermont, je remarque que la boucle est bouclée. Moi qui n’achète jamais rien chez les antiquaires, qui m’intéresse peu à leurs devantures, qui n’entre qu’exceptionnellement dans leurs boutiques – d’ailleurs ce matin, après avoir hésité à entrer à "L’oeil du pélican", je suis peureusement resté sur le trottoir – deux fois aujourd’hui je me suis trouvé intéressé par une boutique d’antiquités, la deuxième fois j’y suis entré et y ai même fait des achats. Reste à savoir quel rôle joue dans cela la jeune femme blonde et triste à cette heure-ci prisonnière, et si la librairie ésotérique qui m’a fait signe depuis la rue Jean-Jacques Rousseau chez Lampert a quelque chose à voir avec elle.

déjà noté plus haut, libraire que je n’ai pas remarqué le matin même, alors que mon regard avait été attiré par l’étrange maquette de cathédrale. En écrivant cela le soir dans le train qui me ramène à Clermont, je remarque que la boucle est bouclée. Moi qui n’achète jamais rien chez les antiquaires, qui m’intéresse peu à leurs devantures, qui n’entre qu’exceptionnellement dans leurs boutiques – d’ailleurs ce matin, après avoir hésité à entrer à "L’oeil du pélican", je suis peureusement resté sur le trottoir – deux fois aujourd’hui je me suis trouvé intéressé par une boutique d’antiquités, la deuxième fois j’y suis entré et y ai même fait des achats. Reste à savoir quel rôle joue dans cela la jeune femme blonde et triste à cette heure-ci prisonnière, et si la librairie ésotérique qui m’a fait signe depuis la rue Jean-Jacques Rousseau chez Lampert a quelque chose à voir avec elle.

Régis Gayraud, 6 septembre 2007

20/12/2007

Zorro et zig-zags

02:50 Publié dans Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Pleumeur-Gautier, Christine Bruces, Henri Salvador, Zorro |  Imprimer

Imprimer

28/10/2007

Le boucher de la rue du Chemin Vert

"Je crois que, dans une grande ville surtout, il faut que les tueries et les boucheries soient dispersées. On peut en apporter une infinité de raisons ; mais celle qui me frappe le plus est tirée de la tranquillité publique. Chaque boucher a quatre garçons ; plusieurs en ont six ; ce sont tous gens violents, indisciplinables et dont la main et les yeux sont accoutumés au sang. Je crois qu'il y auroit danger à les mettre en état de se pouvoir compter ; et que si on en ramassoit onze à douze cents en trois ou quatre endroits, il seroit très difficile de les contenir et de les empêcher de s'entrassommer. Mais le temps amène même des occasions où leur fureur naturelle pourroit se porter plus loin..."

Diderot (cité par François Cali dans Dictionnaire Pittoresque de la France, éd. Arthaud, 1955)

Il avait plutôt la tête d'un intellectuel, et plus précisément la tête d'un artiste. C'est-à-dire une tête déroutante et originale. Il en est de léonines, avec des crinières perpétuellement soufflées par des tempêtes cérébrales (Eisenstein, Beethoven), des chevelures électrisées (Chagall), il en est avec des crânes hypertrophiés (Verlaine), etc. Ce sont là têtes d'artistes appartenant aux clichés de la célébrité.

Il avait plutôt la tête d'un intellectuel, et plus précisément la tête d'un artiste. C'est-à-dire une tête déroutante et originale. Il en est de léonines, avec des crinières perpétuellement soufflées par des tempêtes cérébrales (Eisenstein, Beethoven), des chevelures électrisées (Chagall), il en est avec des crânes hypertrophiés (Verlaine), etc. Ce sont là têtes d'artistes appartenant aux clichés de la célébrité.Elle ressemblait à une tête d'écrivain connu, celle de Jacques Laurent, tête assez malingre en vérité, tête d'employé de bureau ou d'épicier, mais d'un épicier qui aurait mené une double vie, celle d'écrivain précisément, en cachette de l'épicerie.

02:50 Publié dans Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature de l'immédiat, Bruno Montpied, Jacques Laurent, boucher |  Imprimer

Imprimer