01/02/2026

Exposition Montpied à la galerie Blandine Roques (Montauban)

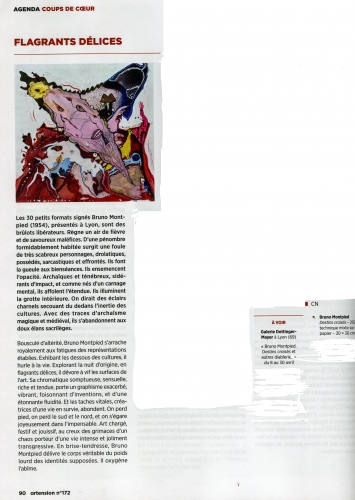

Pour mes 50 ans de peinture et dessin, je fête cet anniversaire avec une exposition personnelle présentant 40 dessins de ma série actuelle des "Empilés", à la Galerie Blandine Roques, place du Coq, à Montauban (entre Bordeaux et Toulouse). Cela se tiendra entre le 5 mars et le 18 avril prochains. La grande majorité des oeuvres n'ont jamais été exposées. Seules trois ou quatre le furent à l'Atelier Véron à Paris, récemment, en fin d'année 2025.

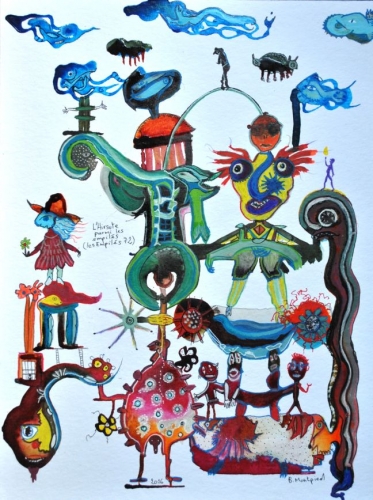

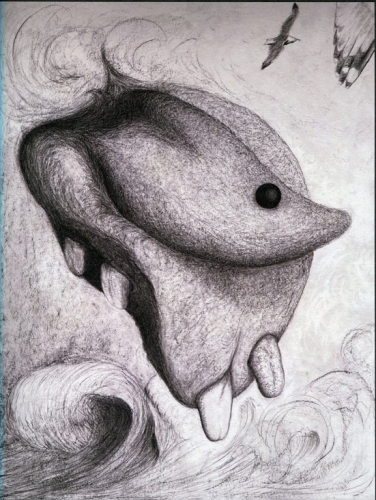

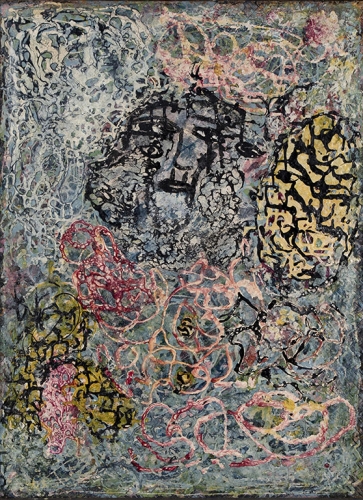

Bruno Montpied, "Tache au pays des empilés (les Empilés 20)", 40x30 cm, technique mixte sur papier, 2025, ph. B.M..

Je suis content que cela se produise dans cette bonne ville des bords du Tarn où j'ai déjà eu l'occasion d'exposer (deux tableaux) grâce à feu Paul Duchein – dont l'ombre reste un grand souvenir pour maints Montalbanais amateurs de singularités – au musée Ingres, très proche de la place du Coq, à l'occasion d'une exposition collective en 2006 qui s'intitulait "Le moi et son double". J'y suis venu également vers 2012 pour une causerie autour du film "Bricoleurs de paradis" et de mon premier livre, où un DVD du film était joint, Eloge des jardins anarchiques (éditions L'Insomniaque", 2011).

Bruno Montpied, "Empilés nés de la dernière pluie (les Empilés 48)", 40x30 cm, technique mixte sur papier, 2025, ph. B.M.

40 œuvres de la série les Empilés, dis-je, car en effet, depuis l'année dernière les formes se sont mises à monter, à grimper, escalader mes supports, papier ou carton entoilé, de manière timide (jusqu'à présent) comme s'il s'agissait de gagner le ciel (mais lequel?). Voici ce que j'écris en guise de présentation de l'exposition sur le carton d'annonce de l'exposition qui devrait incessamment être édité par la galerie:

LES EMPILÉS

Les années s'empilent. Les références, les noms, les découvertes bâtissent des piles qui grimpent vers le ciel. Et mes dessins tout à coup ont commencé depuis 2025 à traduire ces empilements eux aussi... Comme une lointaine réminiscence, également, des décors dits « à la Grottesque » créés à partir de la Renaissance¹, ancêtres du dessin automatique des surréalistes, tous m’ayant toujours frappé. Des personnages, des motifs décoratifs imaginaires, tout un vocabulaire de formes les plus variées possibles se sont mis à escalader mes supports de papier à la verticale, dans une varappe graphique énigmatique. Ce qui a eu pour effet, simultanément, de récapituler les éléments épars du lexique iconographique produits au cours de mes 50 années de création picturale et graphique, tout en ressuscitant le goût de la couleur qui a toujours été présent chez moi.

Car, oui, 1976-2026, grâce à Blandine Roques, mes Empilés me souhaitent, je m’en suis avisé subitement, un bon anniversaire, celui, en 50 berges de création plastique, d’un certain espoir de maturité enfin conquise…

Bruno Montpied, "L'Hirsute parmi les empilés (les Empilés 72)", 40x30 cm, technique mixte sur papier, 2026, ph.B.M.

___

1. "Les grotesques sont une catégorie de peinture libre et cocasse inventée dans l'Antiquité pour orner des surfaces murales où seules des formes en suspension dans l'air pouvaient trouver place. Les artistes y représentaient des difformités monstrueuses créées du caprice de la nature ou de la fantaisie extravagante d'artiste : ils inventaient ces formes en dehors de toute règle, suspendaient à un fil très fin un poids qu'il ne pouvait supporter, transformaient les pattes d'un cheval en feuillage, les jambes d'un homme en pattes de grue et peignaient ainsi une foule d'espiègleries et d'extravagances. Celui qui avait l'imagination la plus folle passait pour le plus doué. "

(Giorgio VASARI, De la peinture, Introduction technique, chapitre XIV, vers 1550. Cité sur le site web suivant https://www.meublepeint.com/grotesque.htm).

Bruno Montpied, "Equilibristes empilés (les Empilés 12)", 30x30 cm, technique mixte sur papier, 2025, ph. B.M. ; non exposé à Montauban, ce dessin fait partie des premiers "empilés" qui commencèrent d'abord à la fin de ma série en format carré précédente... C'est à partir de ce douzième dessin que se mit véritablement en place l'escalade, ou la suspension, des formes.

12:26 Publié dans Art singulier, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : bruno montpied, galerie blandine roques, art singulier, le moi et son double, musée ingres, paul duchein, art de la grotesque, vasari, dessin automatique, surréalisme, série les empilés |  Imprimer

Imprimer

06/01/2026

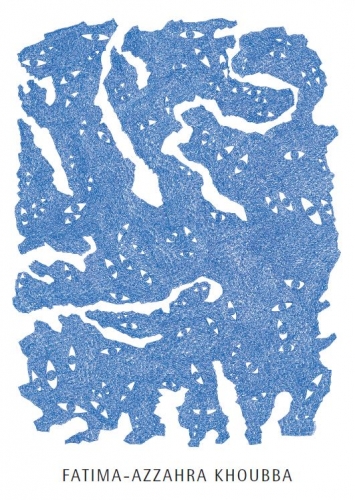

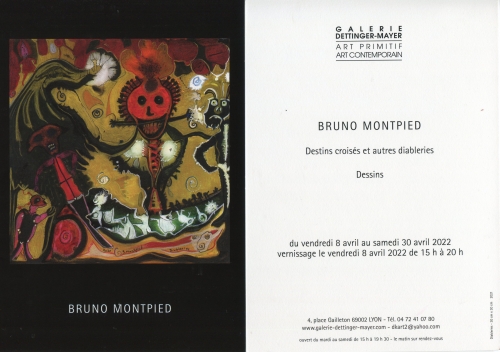

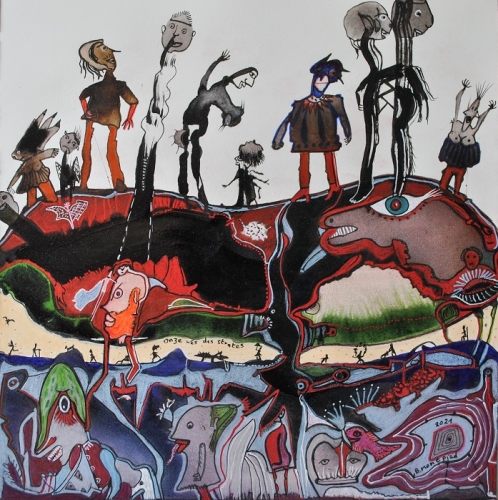

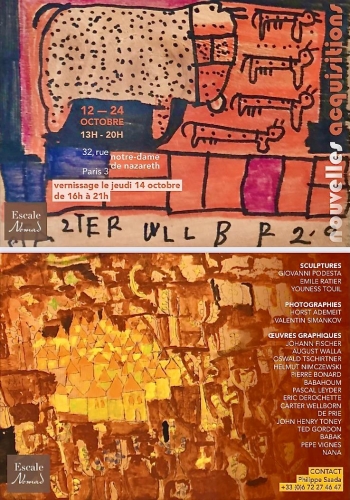

Les découvertes de la galerie Dettinger à l'encan

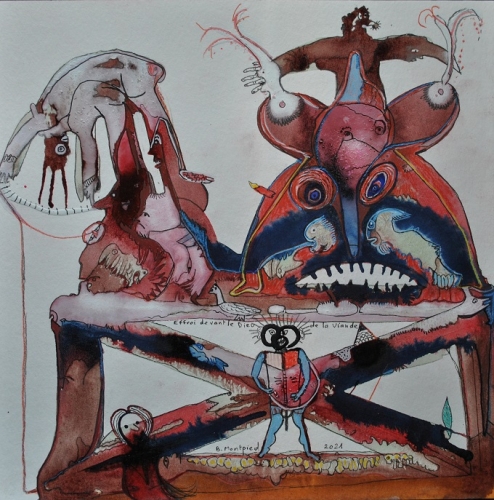

Le 15 janvier prochain, à Lyon, chez de Baecque, aura lieu une grande vente d'œuvres contemporaines, certes provenant d'un "couple d'amateurs lyonnais" ainsi également que de l'atelier de l'artiste Danielle Stéphane, tout en étant très liées aux multiples défrichages d'Alain Dettinger, tels qu'il en présente au fil des années dans sa galerie de la place Gailleton, et tels que j'en ai souvent parlé sur ce même blog.

Les estimations dans cette vente sont absolument ridicules.

Dans le tas, se retrouve un de mes dessins, estimé à peau de balle comme le reste. Il avait été acquis par ce couple d'amateurs lyonnais. Voir ci-dessous. Avis aux amateurs donc...

Bruno Montpied, La Mangeuse d'hommes, technique mixte sur papier, 24x18 cm, 2011.

22:37 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : galerie dettinger, vente aux enchères, de baecque lyon, atelier danielle stéphane, bruno montpied, estimations ridicules |  Imprimer

Imprimer

01/06/2025

"L'art du peuple", un mini film chez Konbini TV sur trois inspirés, en présence du sciapode...

14:44 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art du peuple, mathieu habasque, konbini, cinéma et inspirés du bord des routes, environnements populaires spontanés, andré degorças dit "loulou", maurice bouston, andré pailloux, bruno montpied, le gazouillis des éléphants |  Imprimer

Imprimer

31/10/2024

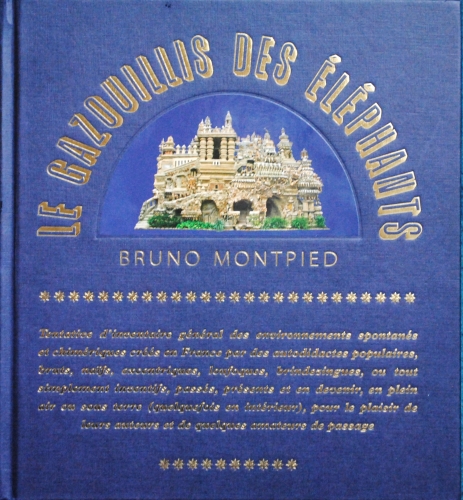

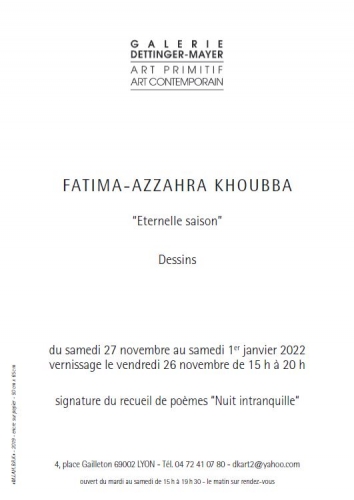

"Le Gazouillis des éléphants", avec ses 305 inspirés des bords de route, reparaît ce jour!

On a envie de prendre un grand portevoix pour clamer: Oyez! Oyez! Le Gazouillis des éléphants, vous l'aviez demandé, eh bien, le voici enfin qui reparaît, sous une livrée d'une autre couleur, histoire de marquer le passage du temps. C'est une réédition, il fallait l'indiquer par cette nouvelle couverture de teinte aubergine, et aussi en accomplissant une mise à jour de quelques informations, ce qui justifie qu'il soit marqué justement "édition revue et mise à jour". Il n'y a pas – je m'empresse de le préciser, car la question va m'être posée – de sites supplémentaires par rapport à la 1ère édition qui datait de 2017. Cela sera peut-être pour plus tard, "Le Gazouillis des éléphants, le supplément". Non, ici, on a des dates, des états actualisés de certains sites (dans la mesure où j'en fus informé, notamment par divers correspondants), un nom rétabli (Antoine Rabany, le sculpteur de certains Barbus Müller), des coquilles (rares) corrigées, la bibliographie légèrement augmentée, des choses comme ça...

Le communiqué de presse...

Le livre est relié plus solidement, la couverture n'est plus feutrée, mais plus lisse (et peut-être un chouïa plus rigide), je dirais, mais les caractères dorés des titres et sous-titres ressortent avec plus de contraste sur ce fond violet (teinte aubergine, pour être précis). L'éditeur est Hoëbeke, qui appartient au groupe Gallimard, et les éditions du Sandre co-éditent. La maquette, la mise en pages n'ont pas changé. Je pense, je le souhaite, que cette nouvelle mouture sera encore plus diffusée que la première édition. De ce fait, tous ceux qui le recherchaient ne devraient pas avoir de mal, désormais, à en trouver un exemplaire...

Roger Mercier (1926-2018), Poséidon et les sirènes, "Le Château de Bresse et Castille", à Damerey (Bourgogne) ; ce site serait visitable après demande en mairie... information de 2020 (exemple de mise à jour informative dans cette nouvelle édition, dans un domaine qui évolue perpétuellement) ; photo Bruno Montpied, 2013.

17:52 Publié dans Amateurs, Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art insolite, Art naïf, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Environnements singuliers | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : le gazouillis des éléphants, environnements populaires spontanés, habitants-paysagistes, bâtisseurs du rêve, inspirés des bords de route, bruno montpied, art naïf, art brut, éditions hoëbeke, éditions du sandre, gallimard, diffusion des livres, roger mercier |  Imprimer

Imprimer

29/05/2024

9 Montpied en dépôt, répartis sur 2 galeries

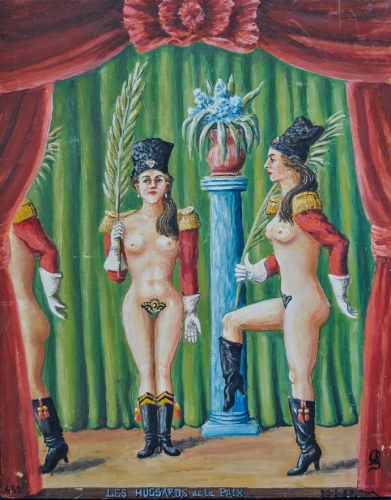

Je choisis ici de récapituler deux dépôts d'œuvres dans deux lieux différents, à titre d'information pour ceux qui souhaiteraient en acquérir. C'est une pratique, semble-t-il courante, que de laisser, comme en pension, quelques œuvres qui ne furent pas tout de suite remarquées lors d'expositions passées. La Galerie Dettinger-Mayer, place Gailleton dans le 2e arrondissement à Lyon, conserve ainsi quatre de mes encres, de format carré, depuis mon expo chez elle en 2022.

Bruno Montpied, La Cascade, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer, Lyon.

B.M., La Grossesse d'un ange, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer.

B.M., Les pieds dans le brouillard, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer.

B.M., Passage de la balafre, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2021. En dépôt à la galerie Dettinger-Mayer.

Plus récemment, c'est l'Atelier Véron, galerie plus récente, située 31 rue Véron à Montmartre (Paris, 18e arrondissement), qui, m'ayant exposé en février dernier, a conservé provisoirement cinq de mes encres, toujours de format carré (je ne dessine et ne peins plus que dans ce format depuis quatre ans). Quatre d'entre elles ont d'ailleurs été accrochées très récemment (du 22 au 25 mai) sur leur stand dans le mini salon "l'Art brut Rendez-vous" à l'Espace Cinko. C'était tellement dense, ce salon, qu'une chatte ne pouvait y retrouver ses petits... Et, donc, je me suis dit qu'un petit éclairage supplémentaire ne serait pas de trop. Voici les cinq œuvres que l'Atelier Véron pourra vous montrer si vous voulez mieux les voir et éventuellement les acquérir (jusqu'à la fin août environ):

B.M. Un diable pèse sur deux escogriffes, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2021. En dépôt à l'Atelier Véron, Paris.

B.M., Prisonniers d'une montagne, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021. En dépôt à l'Atelier Véron.

B.M., La Porteuse de feu, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023. en dépôt à l'Atelier Véron.

B.M., Le Maître des métamorphoses, technique mixte sur papier, 30x30cm, 2023. En dépôt à l'Atelier Véron.

B.M., L'Etoile du printemps, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023. En dépôt à l'Atelier Véron.

07:58 Publié dans Art singulier, Art visionnaire | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : bruno montpied, galerie dettinger-mayer, atelier véron, art visionnaire, peinture automatique, peintures en dépôt, œuvres à acquérir |  Imprimer

Imprimer

10/05/2024

Les Bricoleurs de paradis de nouveau à Bègles le 18 mai 2024

http://www.musee-creationfranche.com/?page_id=179805

Le lien ci-dessus mène au Musée de la Création Franche qui, en dépit de sa fermeture pour travaux d'agrandissement, continue de s'activer, engendrant exposition et animations diverses. Le 18 mai, pour la Nuit des Musées, je m'en vais venir débattre avec le public présent à l'Espace Vautrin consécutivement à la projection des Bricoleurs de paradis, le film de Ricordeau que j'avais co-écrit avec lui en 2011. Le film permet de voir ou revoir divers créateurs autodidactes dont certains nous ont quittés depuis (André Gourlet, ou Bernard Roux par exemple). On y voit aussi André Pailloux baguenaudant avec son vélo surchargé de bibelots et autres colifichets multicolores et tintinnabulants, ce même vélo qui a été désormais acquis par le Musée de la Création Franche.

André Pailloux en action sur le fameux vélo qu'il a ensuite transféré au Musée de la Création Franche ; ph. Bruno Montpied, 2010.

Parmi d'autres créatifs du bord des routes, on voit aussi dans les bonus du DVD des "Bricoleurs de paradis" (film trouvable gratuitement sur YouTube, je le signale, mais sans les bonus...), un film super 8 de mézigue tourné à Mantes-la-Ville, en 1987, devant le jardin de sculptures en assemblages de silex et autres cailloux de Marcel Landreau. Ce dernier fut démantelé par son auteur vers 1990, pour être transféré en partie dans son pays natal, à Thouars (Deux-Sèvres). Hélas son auteur décéda peu de temps après, en 1992.

Mais là aussi, très récemment, des sculptures – une trentaine – ont pu être conservées en parvenant, par mon intermédiaire et celui de l'antiquaire Freddy Tavard qui en avait acquis après une dispersion en brocante, dans les collections du musée de Bègles (grâce à la clairvoyance de sa directrice, Hélène Ferbos), musée qui devient à présent la collection publique la plus fournie en sculptures de Marcel Landreau. Aucune collection privée, non plus, sur le chapitre Landreau, ne peut désormais rivaliser avec Bègles...

Marcel Landreau, deux amateurs de bon vin rouge, silex assemblés, années 1980; anc. coll. F. Tavard, désormais coll. Musée de la Création Franche, Bègles : ph. B. Montpied, mai 2023.

Marcel Landreau, quelques pièces éparses, coll. F. Tavard ; ph. B.M., 2023.

A l'Espace Vautrin, sera montée une petite exposition, intitulée "Sortez du cadre!" avec des reproductions photographiques de divers sites, ainsi que, peut-être, des fragments de certains environnements qui ont pu être conservés, extraits de leurs contextes, faute d'avoir pu sauver l'intégralité des sites sans doute. 0n pourrait ainsi envisager un jour, comme c'est seulement esquissé au LaM de Villeneuve-d'Ascq par exemple, de consacrer un espace à part pour l'évocation – audiovisuelle en même temps qu'en présence d'objets – des sites originaux des inspirés du bord des routes. Le futur musée de la Création Franche aura-t-il l'audace de nous proposer un tel espace à l'avenir?

"Au programme :

18h – 23h // Visite libre de l’exposition « Sortez du cadre ! »

(…) Le musée de la Création Franche vous propose de découvrir une sélection de fragments de ces univers, issus de ses collections, qui sortiront exceptionnellement des réserves.

19h30 – 20h30 // Projection du film documentaire « Bricoleurs de paradis »

Réalisé par Rémy Ricordeau • Écrit par Bruno Montpied et Rémy Ricordeau, 53′.

Bricoleurs de paradis nous emmène à la rencontre d’Arthur, André, Michel, Concetta, et beaucoup d’autres, qui consacrent leur temps à s’occuper de leur jardin et à décorer leur maison. Mais à la différence de la plupart, eux les transforment… [de manière plus personnelle, souvent excentrique]. En s’attardant devant ces maisons, Rémy Ricordeau et Bruno Montpied nous emmènent à la rencontre de ces « inspirés du bord des routes ».

20h30 – 21h15 // Rencontre avec Bruno Montpied

Bruno Montpied est un créateur, auteur et spécialiste des environnements d’art brut. Il a notamment écrit Éloge des jardins anarchiques (L’Insomniaque, 2011) et Le Gazouillis des éléphants (Le Sandre, 2017)*, première tentative d’inventaire général des lieux de ce type en France.

*Réédition du livre Le Gazouillis des éléphants à la fin de l’année 2024 en co-édition Hoëbeke et Le Sandre.

Renseignements : 05 56 85 81 73 / contact@musee-creationfranche.com"

Marcel Landreau, une tête en silex et cailloux divers, coll. et ph. B.M., 2023.

08:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nuit des musées, musée de la création franche, inspirés du bord des routes, habitants-paysagistes, environnements populaires spontanés, marcel landreau, andré pailloux, bricoleurs de paradis, bruno montpied, conservation des inspirés |  Imprimer

Imprimer

25/03/2024

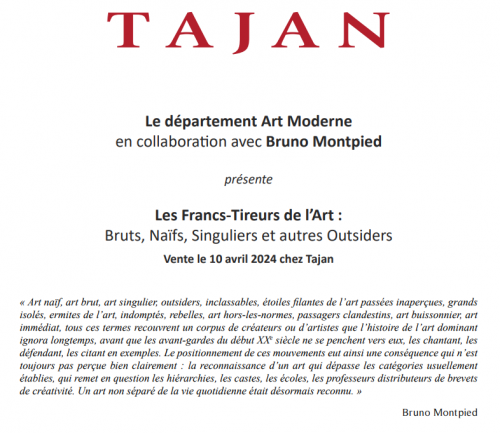

Une vente aux enchères chez Tajan, déclaration liminaire non gardée dans son catalogue

Art naïf, art brut, art singulier, outsiders, inclassables, étoiles filantes de l’art passées inaperçues, grands isolés, ermites de l’art, indomptés, rebelles, art hors-les-normes, passagers clandestins, art buissonnier, art immédiat, tous ces termes recouvrent un corpus de créateurs ou d’artistes que l’histoire de l’art dominant ignora longtemps, avant que les avant-gardes du début XXe siècle ne se penchent vers eux, les chantant, les défendant, les citant en exemples. Le positionnement de ces mouvements eut ainsi une conséquence qui n’est toujours pas perçue bien clairement : la reconnaissance d’un art qui dépasse les catégories usuellement établies, et qui remet en question les hiérarchies, les castes, les écoles, les professeurs distributeurs de brevets de créativité. Un art non séparé de la vie quotidienne était désormais reconnu.

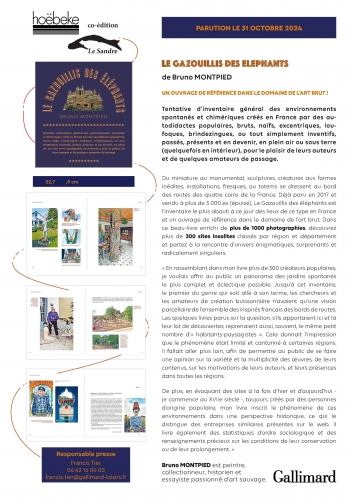

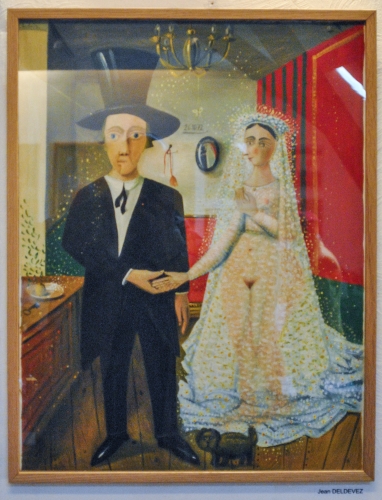

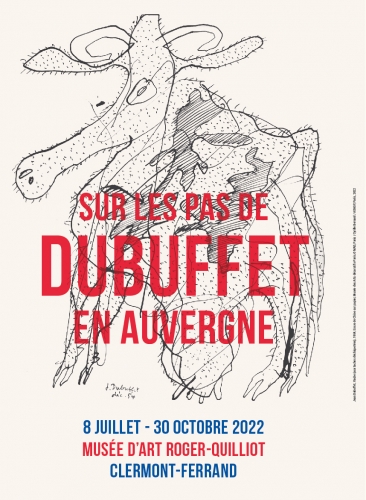

J’ai longtemps admiré l’invention de l’art brut par Dubuffet, qui eut le mérite d’ouvrir la porte aux curieux de ces grands talents marginaux, issus des hôpitaux psychiatriques, des cercles de spirites, du monde des exclus. Avant qu’on parcoure les théories de Dubuffet, affectant de détester l’art cultivé, on peut s’intéresser d’abord, en effet, à ses sauvegardes, à ses collections désormais conservées, sans cesse enrichies, à Lausanne. Elles rassemblent des orthodoxes de l’art brut ‒ c’est-à-dire des créateurs non vénaux, œuvrant dans un cercle strictement intime, indépendant des Beaux-Arts ‒, mais aussi des créateurs relégués, dans les premières décennies de la collection de Lausanne, en « annexe », dans un département renommé par la suite, en 1982, « Neuve Invention », ce qui indiquait en creux comme un repentir vis-à-vis d’artistes que l’appellation « annexe » avait pu stigmatiser. Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

Parmi ces créateurs refoulés et oubliés/négligés, nombre d’entre eux me paraissent tout à fait dignes d’être recherchés – je n'en citerai que quelques-uns, au hasard : Lambert Josèphe Degaude (actif au XVIIIe siècle), Madame Favre (créatrice entre 1858 et 1860), Louis Soutter (1871-1942), Berthe Coulon (1897-1979), Jules Godi (1902-1986), Jean Deldevez (1909-1983 ; dont l’œuvre est retombée dans l’oubli, après avoir circulé dans les années 1980-90), Claire Farny (1915-1988), Unica Zürn (1916-1970), Gérard Lattier, Marie-Rose Lortet, Alexis de Kermoal (1958-2002), etc., etc.

Jean Deldevez, une parodie du tableau "Les Epoux Arnolfini" (de Van Eyck), collection de la Fabuloserie.

La collection, dite primitivement « annexe », dans la Collection de l’Art Brut à Lausanne, ainsi que les premiers créateurs dont Dubuffet, au début de l’aventure de son « art brut », recueillit les productions ‒ que ce soit des masques populaires du Lötschental en Suisse, des peintures d’enfants, les sculptures en pierre volcanique des Barbus Müller ou les œuvres mystificatrices de Robert Véreux (alias le docteur Robert Forestier, qui produisait des tableaux naïfs plaisantins, parfois démarqués du Douanier Rousseau, voir ci-contre un de ses tableaux ayant appartenu à Boris Vian) ‒, reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

reflétaient en réalité un corpus extrêmement étendu, et varié, de créateurs tantôt autodidactes, tantôt cultivés quoiqu’en rupture. Leur relégation, ou au contraire leur exclusion, dans des corpus tels que celui de l’art brut ‒ concept d’un art sans concession, un art « pur », rêvé par Dubuffet, qui se le souhaitait à lui-même pour sa propre création ‒ tendit à travestir et maquiller l’existence de ces artistes et créateurs indépendants, mais ne satisfaisant pas toujours aux critères d’originalité promulgués très subjectivement par Dubuffet, et, surtout, s’entêtant à communiquer avec les galeries, le marché et la critique d’art...

Dubuffet, parallèlement, rejeta l’art dit naïf, en le caricaturant comme un art du mimétisme et du réalisme. Cela cachait sa rivalité avec ceux qui avaient avant lui défendu les autodidactes ingénus (je pense à Anatole Jakovsky ou à Wilhelm Uhde).

Avec le temps, l’art brut, en tant que plus pure des collections, a perdu de son autorité, et l’ensemble des créateurs inclassables redevient davantage visible, suscitant une curiosité chez beaucoup de collectionneurs et autres amateurs d’art, d’autant que le marché de l’art a perpétuellement besoin de renouveler son lot de chair fraîche ! Qui plus est, la difficulté du public des amateurs à s’y retrouver dans la terminologie de l’art des autodidactes et des indépendants milite pour l’éclatement des frontières.

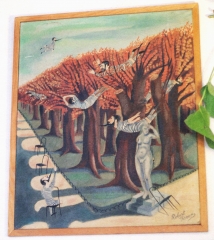

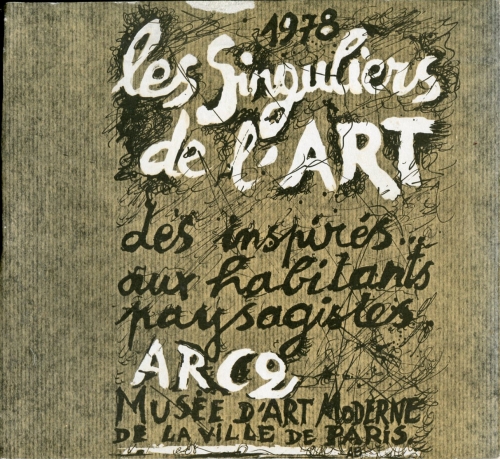

Le terme de Singuliers de l’Art, datant de l’exposition éponyme de 1978 au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, est aujourd’hui devenu inadéquat pour qualifier les différentes catégories de créateurs venus de l’art naïf, de l’art brut, des marges de l’art populaire autodidacte. Le mot « singulier » s’applique davantage, comme je l’ai dit, aux artistes primitivistes semi-professionnels, des surréalistes inconscients bien souvent. Il vaudrait mieux en réalité utiliser le terme de francs-tireurs de l’art, qui a le mérite d’inscrire l’esprit de liberté et d’indépendance dans la démarche de ces créateurs et artistes hétéroclites.

Les festivals d’art dit « singulier », bien que l’on puisse y découvrir de temps à autre quelques bonnes surprises, ont eu tendance en effet à faire de ces semi-professionnels un équivalent modernisé de l’ancien terme de « peintres du dimanche », qui désignait les amateurs de peintures de genre (paysages, natures mortes, etc.), tous plus ou moins producteurs de « croûtes », flirtant parfois avec le kitsch. La « modernisation » des contenus a consisté chez nos semi-professionnels à intégrer, au lieu de l’impressionnisme et du naturalisme du XIXe siècle, les leçons des avant-gardes ayant prôné la spontanéité en art (par exemple le groupe COBRA de la fin des années 1940) ou le recours à l’inconscient (le surréalisme), ainsi que le goût des arts animistes dits « premiers », voire l’art brut de Dubuffet, ou encore des rudiments d’art naïf.

C’était au fond ce que recherchaient les avant-gardes, ce déferlement de créativité débordant des espaces professionnels de diffusion de l’art, une créativité qui s’exercerait dans la vie quotidienne.

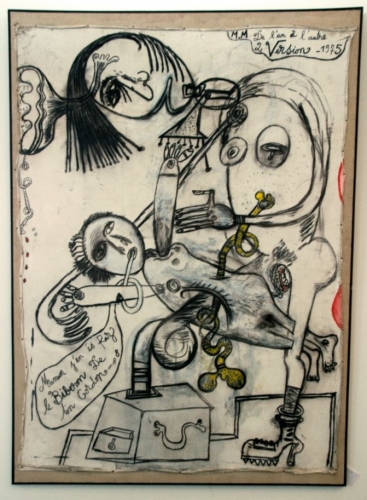

Michel Macréau, De l'un à l'autre (2e version), Maman., j'en es Raz le Biberon De ton Cordon..., 1975, expo Halle Saint-Pierre, 2009 ; photo Bruno Montpied.

Ces nouveaux artistes « du dimanche » (alternatifs, en somme) ne peignent plus réaliste, à la manière d’une Rosa Bonheur, mais davantage sous l’influence d’un Gaston Chaissac ou d’un Michel Macréau, au style plus spontané, voire à l’image des peintures surréalistes célébrées et très médiatisées (Max Ernst, Yves Tanguy, Magritte, le Dali de la période surréaliste, etc.). On rencontre chez nombre d’entre eux des redites, des démarquages le plus souvent fades d’après les artistes ou créateurs singuliers inventifs qui n’ont pas su se faire connaître, ce qui les encourage ici ou là à des plagiats faciles. Mais on y trouve aussi des créateurs vraiment originaux et talentueux, et parmi eux beaucoup de femmes depuis quelques temps.

Ces artistes singuliers cherchent à faire connaître leur art ‒ contrairement aux « bruts » qui œuvrent de manière autarcique, non vénale, car la proie de pulsions ou d’esprits désincarnés (comme dans le cas des artistes dits médiumniques).

Les Naïfs, quant à eux, rassemblent des artistes, bien souvent issus de modestes milieux populaires de petits employés ou d’artisans, qui pratiquent une peinture ou une sculpture qui se réfèrent invariablement à la perception de la réalité extérieure, leur inconscient modifiant imperceptiblement cette réalité.

L. Plé, exemple de peinture semi anonyme représentant un homme à la mer, en train d'être dévoré par des requins assez ressemblant à des murènes, XIXe siècle? ; ph. et coll. B.M.

*

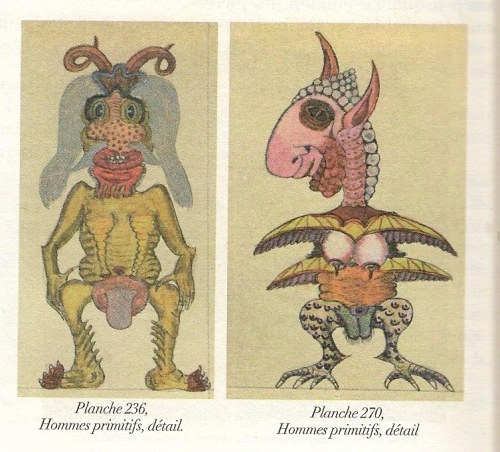

Joseph Baqué, extraits de ses planches zoologiques de monstres divers, revue Viridis Candela (le Correspondancier n°1 du collège de 'Pataphysique).

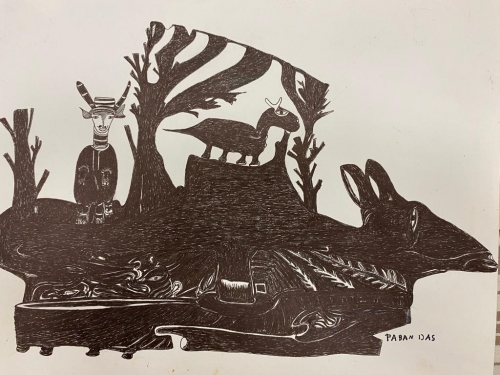

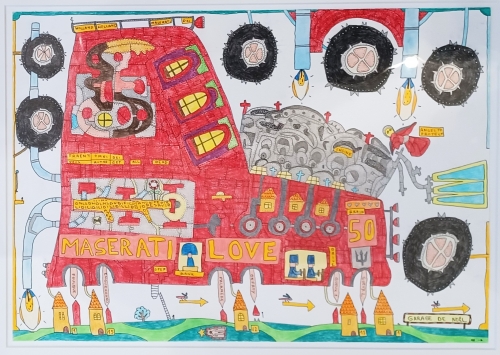

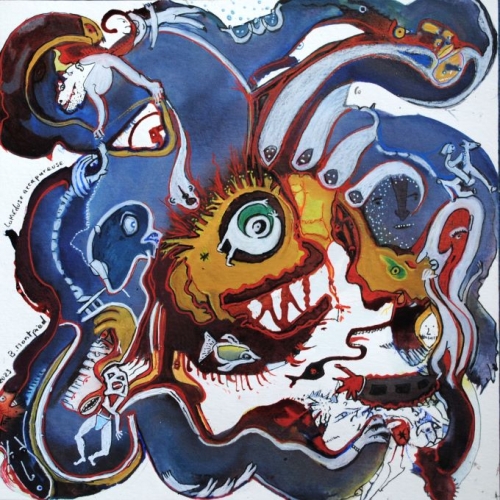

Ils sont légion, ces originaux, ces francs-tireurs de l’art. On peut citer pêle-mêle parmi eux : Ovartaci (Danemark), Fred Bédarride, Robert Coutelas, Joseph Baqué (Espagne), Roger Lorance, Louis et Céline Beynet, Armand Goupil, Lucien Blanchet… Ou encore, présents dans la vente de chez Tajan du 2 au 12 avril 2024 : Paban das Baul (Inde), Gilles Manero, Ruzena, José Guirao, Marie-Jeanne Faravel, Gérald « Creative » de Prie (USA), Henry Speller (USA), Victor Amoussou ou Benjamin Déguénon (tous deux du Bénin), Joël Lorand, Imam Sucahyo (Indonésie), Oscar Haus, Michel Delannoy, Yves D’Anglefort, Jean Pous, Yvonne Robert...

Un nouveau venu, Paban das Baul (Inde), qui sera en vente chez Tajan en avril 2024.

José Guirao, sans titre, en vente chez Tajan en avril 2024.

Oscar Haus, œuvre en vente chez Tajan en avril 2024.

Yves D'Anglefort, œuvre en vente chez Tajan en avril 2024.

Gageons que ces noms ne sonnent pas (encore) familiers aux oreilles des amateurs et collectionneurs d’art buissonnier, plus connaisseurs de quelques grands noms ‒ quelques grandes marques ? ‒ de l’art brut, de l’art naïf, voire de l’art dit singulier, imposés par quelques rares marchands ambitionnant une sorte de monopole de l’offre d’art brut sur le marché.

Pourtant ces œuvres moins connues fascinent tous ceux qui détectent leur valeur intrinsèque, sans se soucier de la rumeur médiatico-urbaine qui cherche toujours à imposer ses hiérarchies, ses palmarès obligatoires (souvent du fait de surdéterminations commerciales cachant mal le besoin de monopole ci-dessus pointé), rumeur qui cherche à trier parmi les œuvres hors système apparues depuis deux siècles. Ces créateurs différents, situés en dehors des écoles d’art, en dehors de l’art admis, il paraît à certains qu’il serait urgent de réduire leurs effectifs ‒ la contagion d’un déferlement de création sauvage non régimentée, non captive, non réservée à quelques marchands, étant à craindre, dirait-on…

Or, ce déferlement est bel et bien en marche. Petits musées de création alternative, grands musées redécouvrant dans ses réserves des cas atypiques (revenus du passé où on les avait oubliés), commissaires d’exposition ayant compris l’intérêt grandissant du public pour toutes formes d’art surprenantes, hors des chemins battus, historiens d’art et chercheurs eux-mêmes autodidactes battant la campagne dans les archives, ou les bords de routes, collectionneurs à l’affût de toutes formes de création poético-insolite oubliée, méconnue, et aussi, venons-en au fait, ventes aux enchères qui sont régulièrement le siège de surgissements de curiosités en tous genres, dans le brassage permanent qu’elles suscitent, d’une collection dispersée à l’autre (pas nécessairement spécialisées en art brut), tous militent pour accroître le corpus, le champ de l’art inspiré inopiné. Cela déborde les quelques rares galeries cherchant à dominer ‒ outre le marché ‒ surtout l’offre des créateurs atypiques, inclassables, sauvages, irréguliers, autodidactes à la naïveté ambiguë, l’offre des « pas comme tout le monde » en somme, qui remettent en cause, volontairement ou non, les certitudes en matière d’expression artistique.

Bruno Montpied

Vente aux enchères "Les Francs-tireurs de l'art: Bruts, Naïfs, Singuliers et autres Outsiders" en deux parties, une d'abord "on line" du 2 au 12 avril 2024 à 14h, et une autre, sur place, dans les salons de la Maison Tajan, 37 rue des Mathurins (8e ardt), le 10 avril. J'en suis le consultant, pour une bonne partie des lots proposés (B.M.)

Liste des créateurs ou artistes proposés à cette vente par mézigue (à côté de ceux proposés directement par les deux commissaires-priseurs de chez Tajan, Eva Palazuelos et Loren Richard), soit en vente sur place, soit en vente en ligne :

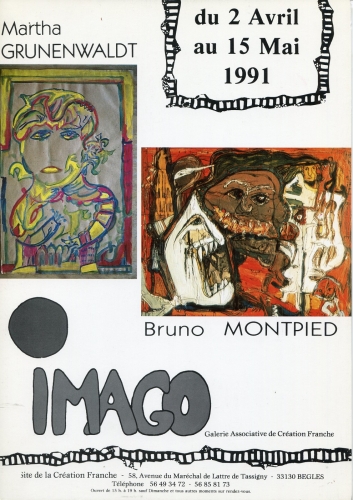

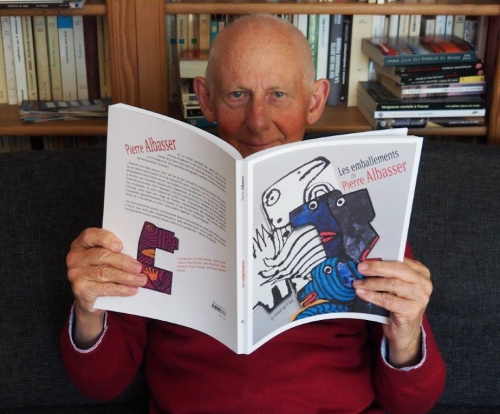

Jean Ferdinand, Hector Trotin, Anselme Boix-Vives, Jacques Trovic, Khadija, Katia, Nikifor, Yves D'Anglefort, des anonymes (dont un attribué à Gabriel Jenny), Charles "Cako" Boussion, Gerald "Creative" de Prie, Inès Nathaniel Walker, Henry Faust dit "Pop-Eye", Patrick Chapelière, Kashinath Chawan, Paban das Baul, Jean Pous, Yvonne Robert, Michel Delannoy, Gérald Stehr, José Guirao, Johann Fischer, Christian Gauthier, Ilmari Salminen dit "Imppu", Martha Grünenwaldt, Genowefa Jankowska, Genowefa Magiera, Solange Lantier dite "Sol", Alexis Lippstreu, Dwight Mackintosh, Mimoune Ali, Benjamin Déguénon, Victor Amoussou, Ezékiel Messou, Masao Obata, Dimitri Pietquin, Henry Speller, Imam Sucahyo, Emmanuel Tharin, Simone Le Carré Galimard, John Henry Toney, David Braillon, Ted Gordon, Scottie Wilson, Ginette Chabert, Didier Estival, Patrick Gimel, Marie-Jeanne Faravel, René-François Gregogna, Alain Lacoste, Joël Lorand, Gilles Manero, Ruzena, Miguel Amate, Pierre Albasser, François Burland, Ignacio Carles-Tolra, Alain Pauzié, l'abbé Coutant, Mario Chichorro, Béatrice Elso, Michel Nedjar, Philippe Dereux, Jean Rustin, Ghislaine, Fred Deux, Louis Pons, Gilbert Pastor, Armand Avril, Emilie Henry, Léontine Indelli dite "Mimuna Indelli", Rosemarie Köczy, Natasha Krenbol, Pierre Lefèvre, Jaber, Francis Marshall, Jean Vernède, Pierre Bettencourt, Georges Bru, René Moreu, Patrice Cadiou, Jean Clerté, Alfred Kremer, Paul Duhem.

09:29 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Art singulier, Art visionnaire, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : ventes aux enchères, francs-tireurs de l'art, art naïf, art brut, art singulier, art outsider, tajan, bruno montpied, consultant, inspirés, déferlement |  Imprimer

Imprimer

14/01/2024

Exposition Bruno Montpied à l'Atelier Véron à Montmartre, œuvres et collection, en janvier-février prochain

Ma dernière exposition remonte à l'année 2022, et c'était à la galerie Dettinger-Mayer à Lyon. Cette fois, ce sera à partir du 25 janvier jusqu'au 20 février, au 31 rue Véron, tout près de la rue Lepic, à l'Atelier Véron, à Paris cette fois (23 œuvres personnelles qui viendront se confronter aussi avec 12 œuvres d'autres créateurs en provenance de ma collection). A Lyon, c'était déjà des formats carrés (30x30 cm), format que je pratique assidûment, depuis 2021, parce que je trouve en lui finalement le format idéal pour permettre au mieux l'essor de mon imagination graphique. Je me trouvais bridé en effet par les formats aux largeur et longueur différentes des papiers variés que j'utilisais jusque-là. Avec le carré, j'éprouve l'impression que "ça peut partir dans tous les sens"... Le papier, c'est du 300 g, utilisé pour l'aquarelle, dans des blocs Hahnemühle (dont le nom, âne-mûle, m'enchante...).

J'en suis rendu actuellement à l'heure où j'écris ces lignes à 134 dessins dans ce format carré. Et ça continue. Au début, ce fut des "carrés simples", des compositions occupant à peu près toute la feuille, comme celle ci-dessous :

Bruno Montpied, Prisonniers d'une montagne, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2021, photo B.M. (exposée à l'Atelier Véron)

Cela dura un certain temps (65 œuvres) jusqu'à ce que l'idée germe de m'imposer – par contrainte consentie, à la façon des artistes de l'OUPEINPO (Ouvroir de Peinture Potentielle, dérivée de l'OULIPO, Ouvroir de Littérature Potentielle, invention de Raymond Queneau et autres, Georges Pérec par exemple) –, des formes aqueuses initialement posées au pinceau large sur ma feuille. La première de ces formes, et donc d'une nouvelle série, fut une forme circulaire que j'appelais simplement Cercle dans le carré. Cela dura jusqu'au 73e carré.

Bruno Montpied, Le Prisonnier du cercle, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023, ph. B.M. (exposée à l'Atelier Véron).

Car, tout à coup, la forme badigeonnée avec une eau plus ou moins trouble suivit un tracé labyrinthique qui laissait en réserve une forme ressemblant un peu à un trèfle à 4 feuilles. La série Trèfle dans le carré était née. Et cela se mit à alterner avec la série précédente en fonction de l'humeur.

Bruno Montpied, La Porteuse de feu, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023 (exposée à l'Atelier Véron). Ph. B.M.

Ensuite, par amusement, est arrivée une série bouffonne "le carré dans le carré"... Exemple:

Bruno Montpied, Sauve qui peut!, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023 ; ph. B.M. (exposée à l'Atelier Véron).

Comme ma ligne d'humeur est souvent sinueuse, bien entendu, d'autres séries sont apparues dans la foulée, comme "l'étoile dans le carré", puis ce fut au tour de Méduses, aux lignes serpentiformes entourant un rond d'eau toujours trouble (fond de mon pot à pinceaux):

Bruno Montpied, Etoile interdite, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023 (exposée à l'Atelier Véron) ; ph. B.M.

Bruno Montpied, La Méduse accapareuse, technique mixte sur papier, 30x30 cm, 2023 (NON exposée à l'Atelier Véron), ph.B.M.

Aujourd'hui, une nouvelle série a vu le jour, "Formes flottantes"...

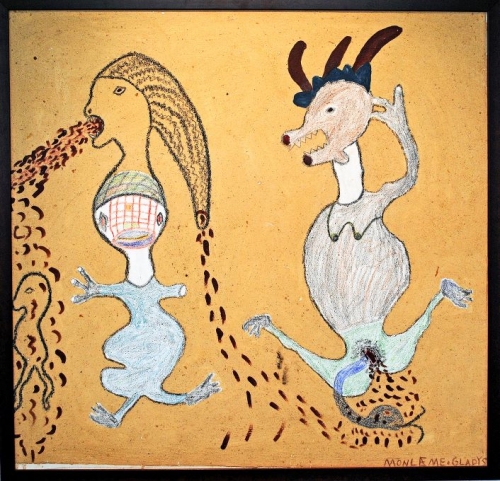

Bref, à l'Atelier Véron, Aurélie Barthaux qui anime le lieu, avec Anne-Sophie, et sous la haute supervision de Jacques Tenenhaus, m'a proposé de mettre en regard de mes propres dessins (qui sont en vente bien sûr), dans une seconde partie de la galerie, quelques pièces tirées de ma collection (qui, elles, ne sont pas à vendre). Je suis arrivé à douze, l'espace étant plus restreint, avec des œuvres aux dimensions conséquentes que je ne peux généralement pas accrocher chez moi, où l'espace est compté et donc réservé à des œuvres de plus petites tailles. Pour qu'il y ait une tentative de dialogue avec ma propre iconographie, j'ai ajouté deux autres dessins carrés dans cette seconde salle, ce qui porte l'ensemble à 23 œuvres (comme annoncé au début de cette note). J'ai rédigé une présentation de l'exposition de ces onze pièces, intitulée "Morceaux choisis" on peut la lire ici.

Monleme Gladys (Bénin), Ss titre, technique mixte sur panneau de bois, 84x87 cm, 2010, (exposé à l'Atelier Véron), ph. B.M.

Gérald Stehr, Le Goule-affre, série des "Homo Rorschachiens", 180 x 72 cm, 2016 (exposée à l'Atelier Véron) ; ph. B.M.

Atelier Véron, 31 rue Véron, Paris 18e (M° Pigalle ou Abbesses), près du croisement rue des Abbesses/rue Lepic, tél: 01 55 79 01 58. Expo du 25 janvier au 20 février 2024. Ouv. du lundi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h. atelierveron@gmail.com

A signaler en outre, Bruno Montpied est interviewé dans l'émission "MAUVAIS GENRES" sur France Culture. Diffusion dimanche 21 janvier à 15h avec rediffusion à 22h (puis ensuite disponible quelque temps en podcast). Il sera question de l'œuvre graphique et aussi d'autre sujets liés à ses recherches, au cours d'une balade dans son atelier avec François Angelier et Céline du Chéné.

18:03 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier, Art visionnaire, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : atelier véron, bruno montpied, art singulier, collection de francs-tireurs de l'art, francs-tireurs de l'art, montmartre, morceaux choisis, collection, gérald stehr, monleme gladys, mauvais genre, france culture, françois angelier, céline du chéné |  Imprimer

Imprimer

10/10/2023

Un Montpied à vendre aux enchères

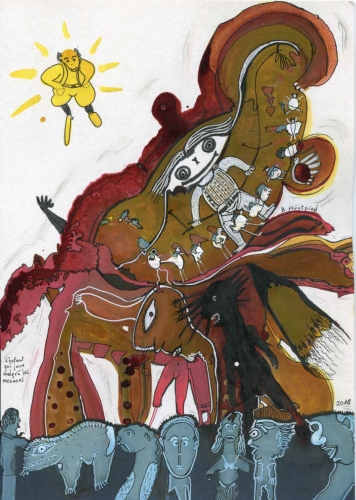

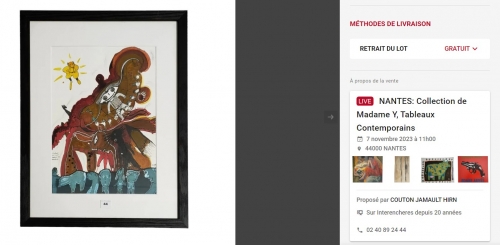

Signalée par Michel L'Egaré (que je remercie ici), oyez, oyez, amateurs de peintures de Bruno Montpied, il va bientôt y avoir une vente aux enchères de la collection d'une certaine "Madame Y" (en fait Mme Line Hélias) à Nantes. Cela se passera exactement à l'Hôtel des Ventes de cette bonne ville dans l'étude Couton Jamault Hirn le 7 novembre prochain à 11h. Et dans cette vente, il y a une petite peinture que j'avais primitivement exposée, et vendue, à Carquefou au Manoir des Renaudières en 2015. Son, ou sa, propriétaire ne l'aura pas gardée longtemps (je n'en connais pas les raisons)...

Bruno Montpied, L'enfant qui joue malgré les menaces, technique mixte sur papier, 29,7 x 21 cm, 2014 ; à vendre le 7 novembre 2023 à Nantes ; ph. Bruno Montpied.

Je la trouve séduisante encore et toujours (je renie rarement mes anciennes productions) et j'estime qu'un amateur de peinture automatique serait bien avisé de l'acquérir pour l'extirper de cette vente à l'encan. Son estimation est assez offensante. Mais il est vrai que je ne figure que rarement dans des ventes aux enchères et donc il est difficile pour un commissaire-priseur de se faire une idée de l'estimation, le jeu consistant à ne pas déboucher sur un prix ravalé.

*

Note du 11 novembre: Résultat des courses, cette peinture s'est vendue à 60€... Faut-il croire qu'elle continue son chemin à travers d'autres collections? Je l'espère.

07:35 Publié dans Art singulier, Art visionnaire | Lien permanent | Commentaires (18) | Tags : bruno montpied, ventes aux enchères, hôtel des ventes de nantes, peinture automatique, vente à l'encan, couton jamault hirn, enfant, menaces |  Imprimer

Imprimer

18/09/2023

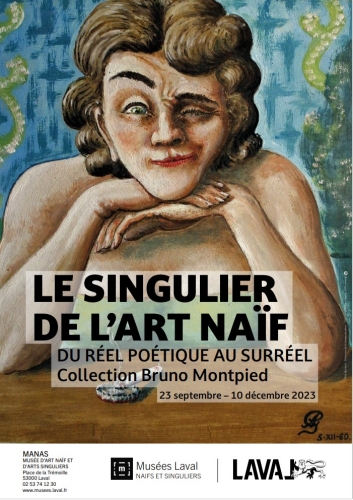

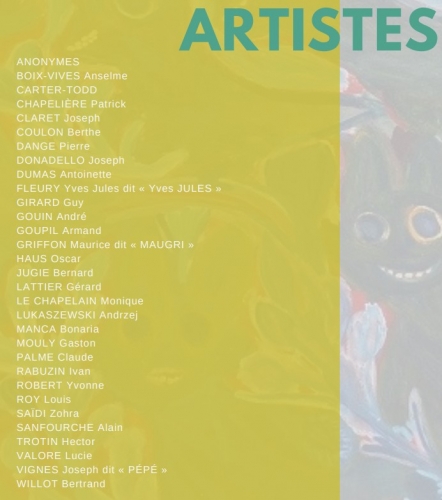

Le Singulier de l'art naïf, collection Bruno Montpied (un extrait choisi), au MANAS de Laval

Prévue pour débuter le 23 septembre prochain et durer jusqu'au 10 décembre 2023, cette exposition, que la directrice du Musée d'Art Naïf et d'Art Singuliers de Laval, Antoinette Le Falher, m'a fait l'honneur d'accepter dans ses murs, est l'occasion, à travers une sélection choisie au sein de ma collection d'œuvres éclectiques (relevant de l'art naïf, de l'art singulier, de l'art brut, de l'art populaire insolite, voire de quelques surréalistes pas trop chers (!)), de tenter une défense et illustration de ce que j'aime dans l'art naïf, et qui serait de nature à revaloriser et réévaluer ce dernier, que l'on a beaucoup trop associé à la mièvrerie, aux bons sentiments bêlant, à une sorte d'art gentillet, à relents d'encens et de chapelles.

Armand Goupil, sans titre (pioupiou dansant avec une partenaire fantôme), huile sur bois, 38 x 29 cm, sd (années 1960) ; ph. et coll. Bruno Montpied ; à noter qu'il y a quatre peintures d'Armand Goupil présentées dans cette expo.

L'art naïf, en effet, ce ne sont pas les mignons petits chats, les illustrations pour couvercles de boîtes à biscuits, les innombrables scènes de foules au marché rangées en rangs d'oignon, les natures mortes destinées aux loges de concierge, les croûtes en somme, lénifiantes, sucrées, qui font détourner le regard des amateurs d'art les plus exigeants, ceux qui savent que l'art n'est pas parfumé à la fleur d'oranger, et que ce n'est pas une tisane pour digérer, en attendant la mort...

Henri Trouillard, Winston Churchill en dieu Mars, huile sur toile, 1955, dépôt famille Neveu, collection permanente du MANAS de Laval ; ph. B.M. (2020)

Les collections permanentes du MANAS de Laval sont riches d'œuvres figuratives singulières justement (Lucien Le Guern, Trouillard, Bauchant, Rousseau, Claude Prat, Colette Beleys, Karsenty-Schiller, Dominique Lagru, Déchelette, Jean-Jean, Van der Steen, Le Gouaille, etc.), depuis son année de création en 1967, ce qui justifiait ma demande de proposer une exposition en cet écrin (elle se tient dans la salle en rez-de-jardin, à l'entrée du musée). La figuration dite naïve, c'est-à-dire aussi bien surréelle, sur-réaliste, cache de nombreux artistes autodidactes qui ont tenté de représenter des sujets empruntés à la réalité extérieure (c'est la peinture de genre qui caractérise l'art naïf: natures mortes, portraits, nus, paysages, sujets animaliers, scènes historiques...), tout en réinterprétant celle-ci grâce à l'intrusion, volontaire ou le plus souvent involontaire, de l'inconscient, de l'acte manqué, du lapsus, dans le rendu des objets et des êtres. Perspectives fausses, proportions aberrantes, hiérarchisation inhabituelle des dimensions des personnages, tout cela peut faire associer l'art naïf au "réalisme intellectuel", terme inventé par le critique d'art Georges-Henri Luquet qui voyait dans les dessins d'enfant des déformations en lien avec le retentissement psychologique des objets et des êtres dans le psychisme de ces dessinateurs en culotte courte. Leurs tailles étaient fonction de leur importance psychologique et non pas de leur dimension physique.

On devrait selon moi ranger dans l'art naïf toutes les œuvres d'autodidactes primitivistes ou "bruts" qui comportent une reproduction de sujets empruntés à la réalité extérieure. Ce qui entraîne que plusieurs œuvres que l'on range dans l'art brut peuvent être revendiquées aussi bien par l'art naïf. Le rapt de divers artistes naïfs (Wittlich, Auguste Moindre, Séraphine Louis, Emeric Feješ, Anselme Boix-Vives, and so on) par les thuriféraires de l'art brut peut se retourner dans l'autre sens, par conséquent.

Anselme Boix-Vives, sans titre, gouache ?, peinture industrielle ?, sur papier ou carton, sd, 49 x 66 cm ; ph. et coll. B.M.

"Boix-Vives"?, se récrieront ses partisans... Oui, Boix-Vives aussi, car je rejoins Anatole Jakovsky sur ce point, notamment quand il écrivait, à propos du peintre catalan installé en Savoie, dans son Dictionnaire des peintres naïfs du monde entier (1976): "Partant du réel, ou du moins tel qu'il le voit, il le transfigure complètement sous une apparence primitive et barbare."

"Le singulier de l'art naïf", titre proposé par mézigue, regroupe 35 artistes en 40 œuvres.

J'ai divisé la présentation en trois sections : 1, le réalisme poétique (l'art naïf "classique"), 2, l'art naïf plus singulier, et 3, l'art naïf visionnaire. Donnons ci-dessous un exemple emprunté à chaque section.

1.

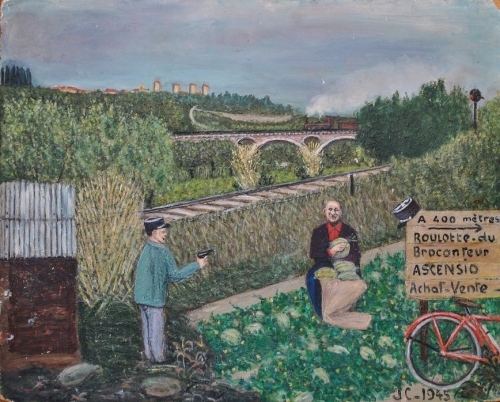

Anonyme (J.C.), sans titre (le voleur de melons), huile sur isorel, 33 x 41 cm,1945 ; ph. et coll B.M.

2.

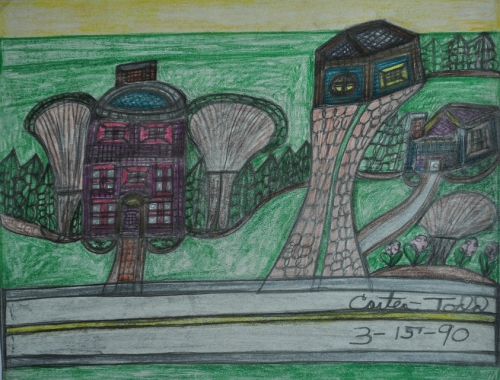

Carter-Todd, sans titre, crayon graphite et crayons de couleur sur papier, 23 x 29 cm, 3-1-90 ; ph. et coll. B.M.

3.

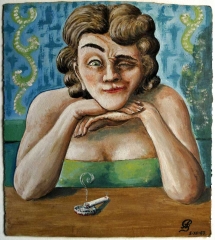

Maurice Griffon, dit Maugri, sans titre, stylo sur papier, petits motifs ornementaux sur le cadre, 30 x 42 cm, sd (années 1980) ; ph. et coll. B.M.

L'exposition (gratuite, comme l'ensemble de la collection permanente du MANAS, du reste, qu'il ne faut absolument pas oublier de visiter) se tiendra au MANAS de Laval (Musée du Vieux Château, place de la Trémoille) du 23 septembre au 10 décembre 2023. Je ferai une visite commentée de l'expo le 1er octobre à 15h30 (visite gratuite, sans réservation). Un catalogue (7,80€) paraît à l'occasion de l'expo, disponible au musée et à la librairie de la Halle Saint-Pierre (à partir du 21 septembre), reprenant en reproduction la totalité des œuvres exposées, avec un texte de moi détaillant le projet de l'exposition section par section, avec des notices à chaque œuvre, ainsi qu'une préface d'Antoinette Le Falher.

A lire: un article éclairant d'Emma Noyant sur l'expo dans le n°181 d'Artension (septembre-octobre), à la suite d'un mien article sur l'art brut (Artension consacre en effet un intéressant dossier à l'art brut dans ce numéro).

Armand Goupil, sans titre (le clin d'œil), huile sur carton, 30 x 26 cm, datée « 5-XII-60 » ; ph. et coll. B.M. ; cette peinture sert de visuel principal à toute l'expo, et on la retrouve ainsi en affiche dans les rues de Laval, gloire (éphémère) pour cet "inconnu de la Sarthe", comme j'ai pu l'appeler dans le revue 303 il y a quelques années...

Et pour clore, provisoirement, le sujet, ci-dessous un petit poème de Joël Gayraud reçu, suite à l'annonce en privé de l'exposition:

Poème pour « Le Singulier de l’Art Naïf »

Naïf

mais pas niais

singulier

mais pas sanglier

brut

mais pas brutal

immédiat

mais pas immédiatiste

instinctif

mais pas extincteur

autodidacte

mais pas autocuiseur

inspiré

jamais expirant :

telle est la logique

authentique

poétique

rustique

extatique

voire mystique

mais sans casuistique

du créateur anarchique

Joël Gayraud

11:01 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art visionnaire, Confrontations, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art naïf, art visionnaire, réalisme poétique, musée d'art naïf et d'arts singuliers de laval, armand goupil, maugri, peintures anonymes curieuses, réalisme intellectuel, boix-vives, carter-todd, henri trouillard, le singulier de l'art naïf, bruno montpied, joël gayraud |  Imprimer

Imprimer

15/09/2023

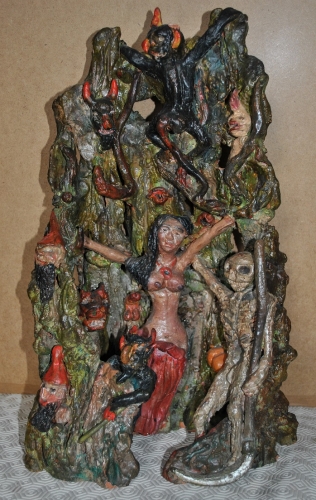

Chez Tajan, trois nouveaux "Barbus Müller" dont une merveilleuse Vénus enceinte

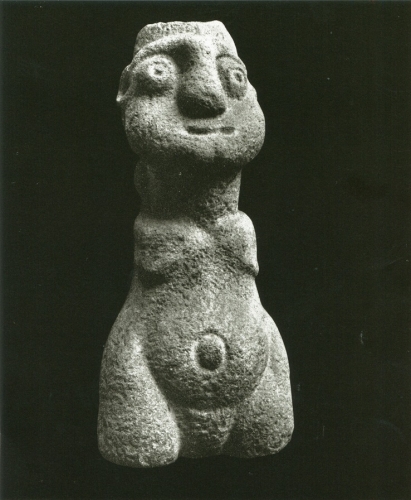

Les Barbus Müller, ça continue de sortir du bois, peut-être encouragé par les différentes expositions récentes (à Genève et à Clermont-Ferrand) où on en a vu plusieurs rassemblés... Et, même, les "femmes à barbe Müller", puisque sur les trois statuettes que Tajan va proposer à la vente, le 10 octobre prochain – avec mon conseil éclairé! –, il y a une très belle effigie de femme, la tête énorme ceinte d'une natte, les deux seins bien ronds où se dessinent les mamelons, le ventre bombé (celui d'une femme enceinte de quelques mois), le pubis frisottant, une fente vulvaire par dessous, non exposée à la vue.

C'est, à mon goût, la plus belle statue qu'il m'ait été donné de voir parmi toutes celles que l'on a regroupées dans le corpus des "Barbus Müller". Elle est plus belle, notamment, que celles qui figurent dans le fascicule de l'art brut n°1 de 1947 (jamais diffusé par son éditeur, Gallimard), consacré par Dubuffet auxdits "Barbus" (réédité en 1979, puis en 2020 dans le catalogue de l'expo sur les Barbus au Musée Barbier-Muller, à Genève). Quand j'écris "belle", je veux dire par là qu'il y a en elle des proportions évidemment non réalistes, qui lui confèrent une allure d'idole. Il y a du hiératisme en elle, du sacré. Par ailleurs, elle a un air de ressemblance avec certaines autres effigies, féminines, qui furent reproduites dans ce célèbre fascicule.

Lot n°1 de la vente Tajan, la "Vénus enceinte" (surnom que je lui ai donné), env. 60 cm de haut, granite sculpté ; ph. Bruno Montpied, 2023.

La "Vénus" renversée, "impudique"... avec la responsable de la vente, Eva Palazuelos, qui la soutient ; ph. B.M, 2023.

Deux Barbus Müller du fascicule de 1947 qui présentent un rendu anatomique analogue à celui de la "Vénus enceinte" de la vente Tajan.

Les deux autres sculptures qui passent en vente chez Tajan sont une sorte de petit "marquis" – une tête semblant affublé d'une perruque, le cou pris dans le col d'un vêtement que j'imagine comme un pourpoint –, et une autre tête aux yeux vides, la bouche fendue dans une sorte de large grimace, à l'expression comme catastrophée.

Photo de chez Tajan, comme un podium... le "Marquis" devant être à la 2e place selon moi, en terme de qualité esthétique...

Les trois sculptures sont taillées dans trois pierres d'origine volcanique différentes (en l'occurrence du granite, roche d'origine magmatique, une sorte de pierre ponce et une roche tirant sur le rouge à la façon des pierres contenant du fer), comme le faisait aussi, très probablement Antoine Rabany (1844-1919), à Chambon-sur-Lac (Puy-de-Dôme) dont j'ai prouvé (voir mes anciennes notes en particulier, sur ce blog) qu'il fut l'auteur, entre 1907 et 1919 d'une douzaine de ces sculptures qui ont plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, été surnommées "Barbus Müller" par Jean Dubuffet, vers 1946, au moment où il commençait de rassembler des exemples d'artefacts de tous types sous la bannière de ce qu'il appela "l'art brut", appelé à rencontrer un prestige de plus en plus considérable au fil des décennies, jusqu'à aujourd'hui.

Un catalogue sort à l'occasion de cette vente, qui sera bientôt disponible, fin septembre, et déjà appréhendable en ligne (ICI), auquel j'ai donné un texte qui revient sur le pourquoi de mon sentiment que l'on a affaire ici à trois nouveaux venus dans le corpus des Barbus Müller, et également sur le rapport qu'ils entretiennent, surtout la "Vénus enceinte", avec (peut-être) Antoine Rabany, à qui sont attribuables beaucoup des Barbus apparus depuis les années 1940 (avant cette date, on parlait de sculpture populaire anonyme, de sculpture primitive, "celtique"', voire de sculpture des pays lointains, Océanie, Antilles...).

Tajan, vente le 10 octobre 2023 ; dans leurs locaux, 37 rue des Mathurins, 75009, Paris. A signaler le même jour la vente de la collection Jean-Pierre et Martine Nuaud où l'on trouve nombre d'artistes et de créateurs intéressants, plusieurs relevant de l'art singulier, naïf, brut...

18:33 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tajan, barbus müller, antoine rabany, barbus müller d'antoine rabany, bruno montpied, vente aux enchères, roche volcanique, jean dubuffet, art brut, hiératisme |  Imprimer

Imprimer

26/07/2023

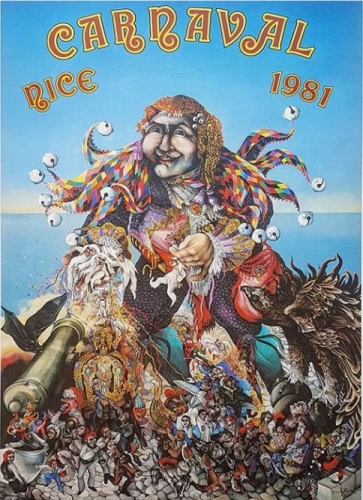

Rétrospective Martine Doytier en vue en décembre à Nice...

Martine Doytier, j'en ai quelquefois parlé sur ce blog. Cela a contribué à me mettre en contact avec ses anciens fils, ami et amant. J'ai signalé ainsi le voyage qu'elle avait accompli en 1977 avec Marc Sanchez qui prenait les photos, du côté des Inspirés du bord des routes qui commençaient d'intéresser divers amateurs de poésie de grand chemin buissonnier, tout ceci en lien avec le goût des cultures alternatives.

Voici que s'annonce une rétrospective pour décembre à Nice, montée par Alain Amiel et Marc Sanchez. Dans cette perspective, ils recueillent grâce à un questionnaire en cinq points des témoignages de gens qui ont connu Martine Doytier de près ou de très loin (comme mézigue, qui ne l'ai jamais rencontré, mais qui ai été frappé en 1984, l'année de son suicide, par la reproduction de son affiche pour le centième anniversaire du Carnaval ; cela m'a conduit à reparler d'elle sur ce blog, en demandant, de loin, à ce que l'on daigne nous en apprendre davantage). Si vous voulez en savoir plus sur ces témoignages, c'est ici: https://martinedoytier.com/ecrits/cinq-questions-a/

Où situer Martine Doytier, m'y est-il demandé? Pas dans l'Ecole de Nice, où elle n'était visiblement pas à sa place, ni dans l'art naïf auquel une partie de ses tableaux se rattacha pourtant à un moment, mais plutôt peut-être – mais elle était en avance là-dessus – dans l'art singulier, comme un Chaissac ou un Macréau qui furent eux aussi des précurseurs, avec d'autres (Fred Bédarride, par exemple ; Armand Goupil...).

Frédéric Altmann à l'extrême gauche, Martine Doytier au centre tenant son chien, Anatole Jakovsky à l'extrême droite ; photo X vers 1982.

Vous retrouverez par ailleurs à côté de ce questionnaire le site de l'Association des Amis de Martine Doytier, avec diverses rubriques, informations, galerie d'œuvres, etc...

La liste des auteurs de réponses au questionnaire sur Martine Doytier, telle qu'elle était constituée à la date du 26 juillet 2023.

Martine Doytier, Les autres,130 x 97 cm. collection privée, 1977; photo X.?

21:11 Publié dans Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art singulier, Art visionnaire, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martine doytier, association des amis de martine doytier, marc sanchez, alain amiel, carnaval de nice, bruno montpied, frédéric altmann, anatole jakovsky, art singulier, art naïf, école de nice |  Imprimer

Imprimer

16/07/2023

Conserver (on non) les environnements populaires spontanés: 4e et 5e volets du Vidéoguide de la Nouvelle-Aquitaine sur les Inspirés du bord des routes

Viennent d'être mis en ligne le 4e et le 5e volet de la série éditée par l'Inventaire de la Nouvelle-Aquitaine et pilotée par les conseils scientifiques de Yann Ourry à propos des inspirés du bord des routes en Nouvelle-Aquitaine. Ces petits courts-métrages sont toujours réalisés par Juliette Chalard-Deschamps, avec des prises de vue par Arnaud Deplagne.

Dans le 4e "opus", on me retrouve comme dans le premier volet, toujours avec mon superbe pull (!), répondant en quelque sorte à l'interview d'Hélène Ferbos qui, pourtant, eut lieu plusieurs semaines après le mien, et qui figure ici en tête de gondole. Il s'est agi d'évoquer quelque peu le sujet compliqué des mesures conservatoires – ou non – qui peuvent être mises en place pour prolonger autant que faire se peut ces créations de plein vent, réalisées par des auteurs qui ne se souciaient guère de la pérennité de leurs travaux exécutés dans l'immédiat de leur vie. Est-ce humilité de leur part? Sans doute pour certains, mais ce n'est pas assuré dans tous les cas. Plusieurs créaient dans l'immédiat de leurs temps de loisirs, hors vision artistique, hors système des Beaux-Arts, sans se préoccuper de la postérité, qui est un paramètre spécifique aux artistes professionnels plutôt.

Et, donc, vouloir – ce qui est naturel, on aime à conserver ce que l'on aime – prolonger et conserver ces sites et réalisations naïfs, plus rarement bruts, pose divers problèmes que nos interviews croisées, à Hélène et à moi, effleurent seulement. Problèmes qui ont trouvé des solutions ici et là, assez variées, qu'il m'est arrivé de décrire sur ce blog à l'occasion, et surtout dans mon inventaire (désormais épuisé, trouvable en bibliothèque ?), Le Gazouillis des éléphants, paru en 2017 aux éditions du Sandre.

Hélène Ferbos indique cependant qu'en tant que conservatrice et directrice du Musée de la Création Franche à Bègles (réouverture prévue en 2025), elle reste favorable à la sauvegarde de parties et d'éléments extraits de divers environnements. Par exemple, le Musée a très récemment acquis le vélo couvert d'une toile d'araignée de colifichets d'André Pailloux que j'avais révélé et éclairé dans Eloge des Jardins anarchiques en 2011. L'affaire fut réalisée grâce à la médiation d'un autre admirateur de ce vélo, Philippe Lespinasse. Je suis très favorable à ce genre d'extraction, quand il n'y a pas d'autres possibilités de sauvegarder l'intégralité d'un site sur place. Bien sûr, les pièces extraites se doivent d'être alors accompagnées de contextualisations photographiques ou filmées, voire de témoignages écrits ou enregistrés dus aux auteurs et à leurs médiateurs, etc.

4e volet du Vidéoguide Nouvelle Aquitaine consacré aux Inspirés du bord des routes et diffusé sur YouTube.

Dans le film que j'avais co-écrit avec son réalisateur, Bricoleurs de paradis, dans la séquence consacrée à André Pailloux et son vélo, je lâche un peu vite le mot de "patrimonialisation" appliqué à ces créations environnementales éphémères. Il me parut dès l'achèvement du film un peu trop sacralisant, et si j'avais pu assister au montage, ou du moins, voir une première épreuve du montage final, j'aurais plaidé pour qu'on l'enlève. Car utilisé comme cela, isolé, il donne l'impression que je défends cette intégration au patrimoine de façon généralisée pour tous les sites (il y a en effet un effet pervers de la patrimonialisation à tout va ; je me souviens d'un village du Queyras, Saint-Véran, où l'on exhibait deux paysans en train de manger leur soupe au fond d'une masure "à la manière d"autrefois"...). En l'occurrence, j'essayais avant tout de convaincre André Pailloux de songer un jour à léguer son vélo à une musée d'art populaire contemporain.

Il a fini par se laisser convaincre, plusieurs visiteurs ayant sans doute poussé à la roue (c'est le cas de le dire) entretemps dans ce sens. Et tant mieux, après tout, Mais bonjour le travail des restaurateurs futurs dudit vélo... Tant ses matériaux, du plastique entre autres, pourront se révéler difficiles à maintenir en bon état... Sans compter le changement de statut de cette œuvre, issue de la vie quotidienne au départ, comme le pointe Hélène dans son interview, qui interviendra dans son élection au rang d'œuvre d'art, trônant peut-être sur un futur piédestal mobile, à l'entrée des collections de la Création Franche?

Jardin et ses vire-vent d'André Pailloux à Brem-sur-Mer (Vendée) : le portail défendait l'allée hérissée d'une haie de vire-vent, menant au garage où se cachait le vélo extraordinaire de Pailloux ; photo Bruno Montpied, 2008.

André Pailloux ayant sorti son vélo, devant le portail de son jardin ; ph. B.M., 2010 (durant le tournage de Bricoleurs de paradis)

Le 5e volet du Vidéoguide de Nouvelle-Aquitaine concerne exclusivement le jardin de Gabriel Albert, cas unique d'environnement constitué de statues multiples conservé et restauré grâce aux efforts de la Région à laquelle il appartient désormais, après le legs primitif de l'auteur à sa commune de Nantillé (Charente). On y suit Yann Ourry décrivant d'un ton le plus neutre et avec un aspect le plus inexpressif possibles (par volonté sans doute de s'effacer au maximum derrière le créateur qui est pour Yann le vrai héros du film) le pourquoi et le comment du site qui recelait au départ 420 statues, dont certaines ont disparu à la suite de vols (ce qui n'est pas dit dans le film). Ce 5e volet contient à la fin un tout petit fragment de mon film Super 8 montrant le jardin dans l'état où il se trouvait en 1988, date de ma visite en compagnie de Christine et Jean-Louis Cerisier, ce qui nous avait permis de parler un peu avec Gabriel Albert, qui devait décéder douze ans plus tard.

11:59 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Véhicules créatifs | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : vidéoguide nouvelle-aquitaine, inspirés des bords de routes, juliette chalard-deschamps, service de l'inventaire nouvelle-aquitaine, yann ourry, hélène ferbos, bruno montpied, conservation des environnements spontanés, andré pailloux, vélo brut, création franche |  Imprimer

Imprimer

21/06/2023

Un Barbu Müller assez faible, et qui plus est, donné sans preuve à Antoine Rabany

|

Voici comment est annoncée, dans le cadre d'une exposition actuelle à la galerie Jean-Pierre Ritsch-Fisch à Strasbourg, la vente d'un Barbu Müller à double visage. On n'y hésite pas à nommer Antoine Rabany comme son auteur. Alors qu'il n'existe aucun indice pour ce faire...! S'il s'agit vraiment d'une sculpture rattachable à l'ensemble des pièces surnommées par Dubuffet "Barbus Müller" – ce qui n'est pas déjà évident étant donné le peu d'éléments stylistiques permettant de l'affirmer à coup sûr ; et si ça en fait partie, en tout cas, on conviendra qu'il s'agit là d'une pièce assez faible du point de vue esthétique –, il faudrait apposer en légende "attribué à Antoine Rabany" (parce que, par association avec certaines caractéristiques stylistiques, on a pris l'habitude de mettre ce genre de légende à côté des "Barbus Müller" non immédiatement prouvées par moi comme étant dues à cet auteur, notamment dans le catalogue de l'expo sur les B.M. au Musée Barbier-Mueller à Genève en 2020). Mais ici, à Strasbourg, on ne s'embarrasse pas de scrupules... On s'imagine peut-être qu'avec ce nom devenu un sésame, on vendra bien mieux. Signalons que cette pièce provient de l'ancienne collection d'ABCD Bruno Decharme. Si ce dernier l'a revendue et non pas incluse dans la donation de près de mille œuvres qu'il a faite au Musée National d'Art Moderne l'année dernière, contrairement à un autre Barbu Müller un peu plus réussi (voir ci-dessous), c'est qu'il doit y avoir une raison... Mais ce que j'en dis, moi...

Barbu Müller Pierre de lave 29 x 20 x 20 cm

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

22:22 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : barbus müller, antoine rabany dit le zouave, galerie ritsch-fisch, attribution, art brut, bruno montpied, musée barbier-mueller |  Imprimer

Imprimer

14/06/2023

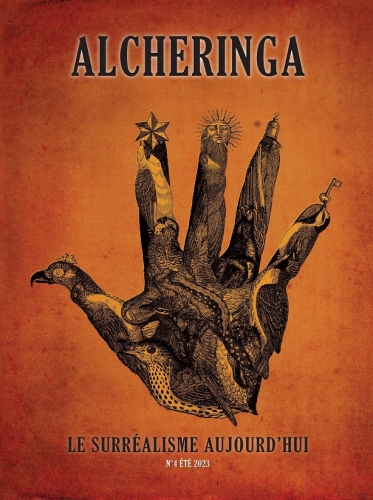

Appel du 18 juin: "Alcheringa" n°4 est paru et ses animateurs viennent en causer à la Halle Saint-Pierre

Alcheringa, j'en ai déjà parlé lors de la parution de son n°3. Il continue de se manifester, puisque son n°4 sort à présent, toujours édité (et maquetté) par Venus d'Ailleurs du côté de Nîmes. Il sera présenté dimanche prochain à l'auditorium de la Halle, à 15h, en présence de Joël Gayraud, Guy Girard, Régis Gayraud et mézigue. Je dois y présenter en effet les articles que j'ai donnés à la revue, l'un sur l'art en commun (il y aura quelques images projetées) et l'autre, plus réduit, consacré à une remarque concernant le catalogue de la récente exposition "Chercher l'or du temps", consacrée au surréalisme, l'art magique et l'art brut, au LaM de Villeneuve-d'Ascq. Ce catalogue contient en effet une prodigieuse découverte due à l'une des conservatrices de ce musée, Jeanne Bathilde-Lacourt, découverte qui regarde les prémisses de la collection d'art brut de Jean Dubuffet. Il me paraissait important de la souligner un peu plus, notamment auprès de lecteurs intéressés par le surréalisme.

Voici le sommaire de la revue:

Numéro 4 - Été 2023

(128 pages ; 22 €)

Dans ce numéro:

Guy Girard, Devant le feu

Joël Gayraud, Métamorphoses de l’alkahest

Sylwia Chrostowska, Tout et son contraire

Jacques Brunius, Le jardin n’a pas de porte

Bruno Montpied, L’art en commun, si peu commun…

Laurens Vancrevel, Will Alexander et l’usage surréaliste du langage

Natan Schäfer, Vers le Phalanstère du Saï

Régis Gayraud, Souvenons-nous de Serge Romoff.

Autour d’une lettre inédite d’André Breton

ainsi que d’autres articles, poèmes, récits de rêves, notes critiques et images par :

René Alleau, Aurélie Aura, Jean-Marc Baholet, Anny Bonnin, Massimo Borghese, Anithe de Carvalho, Eugenio Castro, Claude-Lucien Cauët, Juliette Cerisier, Sylwia Chrostowska, Darnish, W. A. Davison, Gabriel Derkevorkian, Kathy Fox, Antonella Gandini, Joël Gayraud, Régis Gayraud, Yoan Armand Gil, Guy Girard, Beatriz Hausner, Jindřich Heisler, Alexis Jallez, S. L. Higgins, Marianne van Hirtum, Richard Humphry, Andrew Lass, Michael Löwy, Albert Marenčin, Alice Massénat, Bruno Montpied, Peculiar Mormyrid, Leeza Pye, Pavel Rezniček, Alain Roussel, Bertrand Schmitt, Carlos Schwabe, Petra Simkova, Dan Stanciu, Wedgwood Steventon, Ludovic Tac, Virginia Tentindo, Marina Vicehelm, Sasha Vlad, Susana Wald, Gabriela Žiaková, Michel Zimbacca.

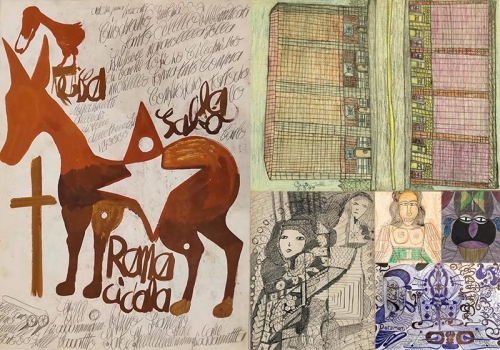

Bruno Montpied et Petra Simkova, "Des êtres se rencontrent et une douce musique s'élève dans leurs cœurs", hommage à Jens-August Schade, 3 x 4 m, peinture industrielle sur toile PVC, 1999.

Des exemplaires de la revue seront bien sûr ensuite disponibles à la vente dans la librairie de la Halle Saint-Pierre.

Signalons aussi par la même occasion la parution d'un autre n°4, de la revue L'Or aux 13 îles (qui devient également un foyer éditorial), qui lui de même qu'Alcheringa est disponible à la vente à la librairie de la HSP (accompagnant, c'est à noter, les trois premiers numéros de la revue, qui contiennent trois articles copieux de moi-même: dans le n°1 (2010), un grand dossier sur les bois sculptés de l'abbé Fouré, où j'avais réédité le Guide du Musée de l'ermite, dans le n°2, une prose poétique sur ma collection illustrée de plusieurs reproductions, Le royaume parallèle, et dans le n°3, un article sur les bouteilles peintes de Louis et Céline Beynet, des autodidactes inconnus et inventifs qui vivaient en Limagne, près d'Issoire).

12:15 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Questionnements, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : alcheringa n°4, groupe surréaliste de paris, art en commun, création collective, joël gayraud, régis gayraud, guy girard, bruno montpied, venus d'ailleurs éditeur, art brut, l'or aux 13 îles n°4, jacques brunius, richard humphry, sylwia chrostowska |  Imprimer

Imprimer

29/05/2023

Diderot et "les arts bruts", retour sur la première utilisation du terme...

C'est ici l'occasion de renvoyer les lecteurs, surtout nouvellement arrivés, et n'ayant pas (encore) eu l'envie ou le loisir d'explorer le passé de ce blog vieux de seize années, vers une note vieille, elle, de dix ans, due à Emmanuel Boussuge, qui possède, entre autres centres d'intérêt, la passion du XVIIIe siècle chevillée au corps. Cette note répondait à une question que je lui avais soumise en privé, concernant l'utilisation par Diderot du terme "art brut" dans un de ses textes de 1765 ou de 1767, utilisation qui avait été relevée par la chercheuse d'art brut Céline Delavaux dans son livre L'art brut, un fantasme de peintre, paru chez Palette en 2010. Voici cette note en lien.

Il se trouve que le camarade Emmanuel vient de voir la même note enfin éditée, avec un retard conséquent, dans un recueil de contributions diverses intitulée Lumières, ombres et trémulations. Hommages au professeur Jacques Wagner (Hermann, 2022 ; cette date étant fictive puisque le livre n'est sorti que tout récemment, en 2023 donc). Elle est quasiment identique dans ce livre à la note de ce blog. On peut s'en convaincre en la lisant ici, dans un autre lien, cette fois vers le fichier en PDF. Pour des besoins de "dynamisme" dans la conduite de son étude, Emmanuel m'y campe en curieux qui pourrait se révéler "déçu" en découvrant les distinctions qu'il opère entre l'art brut de Dubuffet et les "arts bruts" qu'envisageait deux siècles plus tôt le philosophe bien connu, auteur entre autres de l'Encyclopédie.

Or, je ne l'ai été nullement, "déçu.".. Lisant Delavaux, j'avais trouvé normal d'interroger un dix-huitièmiste distingué sur ce premier rapprochement de "brut" avec "art" dans l'histoire de l'art, sans rien attendre, forcément, de spectaculaire en retour. Juste un peu d'éclaircissement.

J'éprouve cependant aujourd'hui le besoin de faire retour sur le distingo boussugien. Si je comprends que les arts bruts, dont parle Diderot, sont vus par ce dernier comme une phase mal dégrossie du langage artistique premier, qui doit mener par paliers à un art raffiné de grand goût classique, que le philosophe paraît priser, je constate qu'Emmanuel dans la suite de son texte paraît infléchir sa réflexion, au point d'établir comme un double début de contradiction concernant la vision de Diderot, et surtout vis-à-vis de la conclusion qu'en tire Emmanuel.

En effet, Diderot, d'une part, critique le maniérisme, qui surgit peu à peu après le règne du goût classique (maniérisme qu'Eugenio d'Ors (1881-1954), bien plus tard, dans dans son livre Du Baroque (1935), verra lui, au contraire, positivement, y associant les arts et coutumes populaires¹, tandis que les illustrations du livre, en 1968, y rattachèrent le Palais Idéal du Facteur Cheval), car il y voit une "décadence", une "mauvaise imitation" due à des "singes appliqués à copier des modèles ayant perdu toute vigueur", ce qui le rapprocherait, selon Emmanuel, de Dubuffet conspuant les arts culturels. Donc, se dit le lecteur, Diderot aurait été à cet endroit, proche de Dubuffet (passons sur le fait que Dubuffet ne conspuait pas la "mauvaise" imitation, mais toute imitation en réalité). Première contradiction avec le distingo initial d'Emmanuel. Mais une deuxième contradiction s'ajoute alors à la première dans la suite de l'étude de l'ami Boussuge. Il nous apprend en effet que Diderot ne répugnait pas à souligner que "la poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage" ( et, ici, on croit véritablement entendre le Dubuffet de l'Honneur aux valeurs sauvages !), nécessaire pour lutter contre "l'affadissement généralisé" dû "au conformisme moutonnier et à la fausse originalité" de la période maniérée. Et c'est sans doute pourquoi Diderot, comme le signale encore Emmanuel, dans un passage étonnant de sa petite réponse à ma modeste question de 2016, s'intéresse à un sculpteur autodidacte, originaire de Langres, et passablement déséquilibré, qui modelait des figurines en argile qu'il balançait du haut de ses fenêtres, au fur et à mesure qu'il les trouvait réussies (il avait reçu "un coup de hache", comme dit le philosophe, employant là une expression dont notre "frappadingue" dérive sans doute, ainsi que l'expression "pète au casque" proposée par l'Aigre de Meaux dans les commentaires de notre note d'il y a dix ans).

Et Emmanuel de conclure tranquillement, après nous avoir répété que décidément Diderot et Dubuffet n'ont rien à voir, que "la caractérisation du personnage nous amène bien du côté de l'art brut".

Alors? Certes, la notion d'art brut au sens de Dubuffet, art sans nom produit en dehors de la culture artistique par des personnes restées obscures (au début...), n'a pas été inventé dès le XVIIIe siècle, mais on peut tout de même raisonnablement voir en Diderot un précurseur, sur la voie de la problématique des arts hors culture savante qui allaient nous ravir aux XXe et XXIe siècles. Il alla même assez loin en rapprochant les mots "art" et "brut", pour la première fois dans l'histoire de l'art. On sait que cette géniale invention terminologique a été pour beaucoup dans le succès sans cesse grandissant de l'art brut.

Qui sait si Dubuffet n'avait pas lu Diderot? Ce ne serait pas tellement étonnant étant donné le fin lettré qu'il était (plus fin lettré qu'homme du commun, rôle auquel il aurait aimé faire croire au début de l'aventure de son art brut) ! Pas pour inventer la notion, mais le terme d'art brut!

_____

¹ Voici un passage intéressant du livre d'Eugenio d'Ors : "Chansons populaires, costumes régionaux, mœurs locales charmantes, parurent (...) une chose séculaire, immémoriale pour mieux dire. En réalité, information prise, tout ceci date de la civilisation baroque. Du XVIIIe siècle surtout, de cette heure historique où, simultanément, parut l'Encyclopédie et se fixa le Folklore."

13:10 Publié dans Art Brut, Hommages, Lexique et définitions des arts populaires, Questionnements | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : diderot, arts bruts, emmanuel boussuge, céline delavaux, bruno montpied, maniérisme, singulier de langres, jean dubuffet, fin lettré, coup de hache |  Imprimer

Imprimer

22/04/2023

Pas si humble le Bic...

"L'Humble Bic", tel est le titre de l'expo qui a commencé, basée sur des prêts du Musée de la Création Franche (Bègles), actuellement fermé pour travaux mais organisant des expositions hors-les-murs, comme celle qui est actuellement montée dans un chai impressionnant du Château Ferrand, siège d'un cru du vignoble de Saint-Emilion. Il s'agit, du 5 avril au 31 août 2023, de présenter 62 œuvres de 24 créateurs de 9 nationalités différentes (entre autres Albasser, Barocchi, Beaudelère, Braillon, Carlés-Tolra, Ted Gordon, Haas, Montpied, Jakob Morf, Marilena Pelosi, Claudia Sattler...) toutes réalisées à base de stylo à bille, instrument facile d'accès, économique, et permettant, comme l'écrivit le fondateur du musée béglais, Gérard Sendrey, dans un texte de 1994, "de briser le carcan du moyen pour atteindre le résultat".

Entrée de l'exposition, avec en contrebas le chai où a lieu l'expo ; photo Bruno Montpied, 2023.

Le chai, lieu d'exposition de 'l'Humble Bic", avec les barriques omniprésentes, les cadres en lisière (peut-être un peu trop?) ; ph. B.M., 2023.

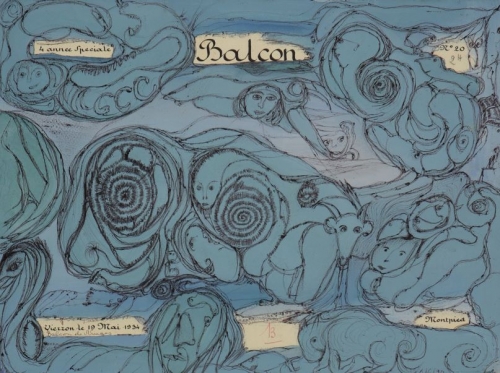

Sur ce blog, où je défends depuis trente ans une poétique de l'immédiat, je ne pouvais qu'être sensible à l'hommage rendu à ce simple outil ultra démocratique. Un de mes dessins anciens, à base de stylo Bic apposé sur des couches d'acrylique bleues par-dessus un exercice de dessin industriel datant de 1934, dû à mon père lorsqu'à 17 ans il était en apprentissage, figure du reste dans l'expo.

Bruno Montpied, Balcon de nuages, acrylique, stylo, modification sur papier d'exercice de dessin industriel de Pierre Montpied en 1934, 40 x 50cm, juin 1990 ; collection Musée de la Création Franche.

Fond du chai avec d'autres œuvres de "l'Humble Bic", notamment à droite un grand dessin de François Burland ; ph. BM., 2023.

Les plus curieux de mes lecteurs se demanderont peut-être pourquoi cette luxueuse demeure du vignoble bordelais a accueilli cette humble exposition à base d'un instrument aussi modeste.... C'est qu'il y a un rapport étroit entre le couple de propriétaires du lieu et le Bic, puisque la femme du couple, Pauline Bich Chandon-Moët, est la fille du producteur industriel du stylo à bille, le célèbre baron Marcel Bich, qui, pour intituler sa marque, fit tomber le H...

Je me suis même laissé dire que le château contenait une collection d'œuvres en rapport avec ce stylo Bic (notamment une sculpture en fil de fer épais imitant un gribouillage au stylo). Cette famille ne pouvait qu'être émue en découvrant la collection du Musée de la Création Franche, à Bègles, à deux pas de Saint-Emilion, où tant de créateurs et artistes (1200 œuvres) ont eu recours au fameux stylo d'humble aspect. Amusante enseigne, montrant que les dirigeants de la firme Bic n'ignorent rien des habitudes d'usages de leur célèbre stylo, le château arbore à côté de son entrée un bouchon géant de stylo Bic mordillé...

L'enseigne du Château Ferrand ; ph. B.M., 2023.

11:11 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : château ferrand, musée de la création franche, l'humble bic, bruno montpied, saint-émilion, vin, poétique de l'immédiat, stylo bic, outil démocratique |  Imprimer

Imprimer

13/03/2023

Les inspirés du bord des routes, premier film du Vidéoguide de l'Inventaire du Patrimoine de Nouvelle-Aquitaine

Suivez le Vidéoguide de l'Inventaire du Patrimoine en Nouvelle-Aquitaine... Qui vous emmène sur les traces des environnements populaires spontanés de cette immense région sous la forme de courts-métrages disponibles en libre service sur YouTube. Le premier de cette série vient d'être mis en ligne (voir ci-dessous). Cette dernière en comprendra quatre autres : un sur la question de la conservation et de la patrimonialisation, un sur le cas d'André Degorças en Charente, sur lequel je prépare en outre un article à paraître dans le prochain Création Franche, un troisième sur les cas d'Antoine Paucard et François Michaud, bien connus des lecteurs fidèles de ce blog puisque j'en parle, surtout du dernier, depuis 1991, et dans mon inventaire du Gazouillis des éléphants, bien entendu, enfin un quatrième sur le jardin de Gabriel Albert à Nantillé (Charente). Tous ces films courts sont, et seront, réalisés par Juliette Chalard-Deschamps avec l'aide rédactionnelle de Yann Ourry (connu pour sa défense du jardin de Gabriel Albert ). Dans le premier, on voit Stéphanie Birembaut, la directrice et conservatrice du Musée Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne), interviewée dans le jardin de son musée, en compagnie de votre serviteur, l'animateur de ce blog, tous deux s'évertuant à donner une première présentation du sujet à destination d'un public "non averti" :

13:55 Publié dans Amateurs, Architecture insolite, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : inspirés du bord des routes, habitants-paysagistes naïfs, musée cécile sabourdy, vidéoguide nouvelle-aquitaine, inventaire du patrimoine nouvelle-aquitaine, environnements populaires spontanés, stéphanie birembaut, bruno montpied, sidération, françois michaud, abbé fouré, antoine paucard, andré degorças, gabriel albert, franck barret, raymond guitet, gilis |  Imprimer

Imprimer

11/01/2023

Après "le Gazouillis des éléphants" (7): Destinée d'un vélo brut

Formidable nouvelle que vient de m'apprendre l'ami Philippe Lespinasse, à savoir l'envol du vélo métamorphosé d'André Pailloux – celui-là même dont j'ai parlé en différentes publications, ici même, mais surtout dans mes deux livres sur les environnements populaires spontanés, Eloge des Jardins Anarchiques (2011) et Le Gazouillis des éléphants (2017), ce qui permit de le faire grandement connaître des amateurs d'art populaire insolite, voire d'art brut – pour d'autres cieux que ceux de la Vendée, où il végétait, enkysté dans le garage de son créateur. Il a atterri en effet au Musée de la Création Franche, suite à une intermission de Philippe Lespinasse, et à l'hospitalité de la nouvelle directrice des lieux, Hélène Ferbos, qui, je dois dire, a eu le nez creux en validant cette transaction (car ce fut un achat, et non pas une donation).

Le vélo d'André Pailloux, tel qu'il figure en double page dans Bruno Montpied, Eloge des jardins anarchiques (livre épuisé édité en 2011 par les éditions de l'Insomniaque) ; ph. B.M., 2010.

André Pailloux avec son vélo sorti pour les besoins du tournage de Bricoleurs de paradis, ph. B.M., 2010.

Ce vélo extraordinaire, dont j'avais dit à André Pailloux qu'il ferait très bien dans un musée consacré aux créations brutes ou naïves, populaires, où il serait protégé des aléas des successions, prêchera désormais d'exemple auprès des visiteurs grands et petits qui le visiteront (dès que le Musée de la Création Franche rouvrira ses portes, après les travaux d'agrandissement actuels). Génial, donc, que la translation se soit opérée, et du vivant d'André, avec son plein accord. Me voici devenu un prophète, du coup... (je fais allusion au passage sur Pailloux, son vélo et son site hérissé de vire-vent stroboscopiques multicolores, dans le film Bricoleurs de paradis, disponible gratuitement en intégralité sur YouTube, où je parle de "patrimonialisation", certes, un grand mot, un peu trop ronflant, à André qui me répond que je voudrais voir des gens admirer son vélo dans un musée en tournant autour ; il dit cela en arborant un haut de survêtement décoré d'une spirale...!).