Rechercher : gabriel albert

Une trouvaille dans un bar alsacien par Darnish

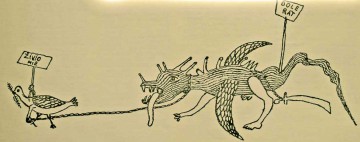

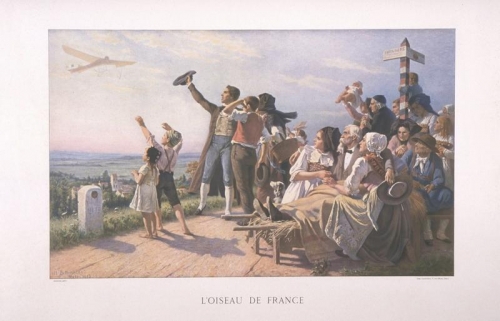

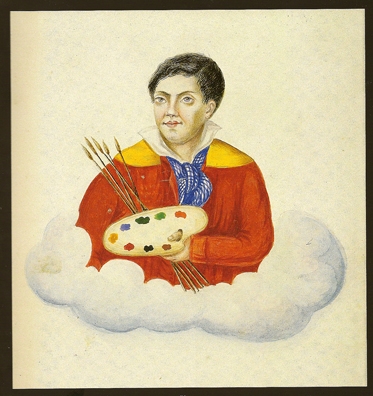

Henri Rogy, L'Oiseau de France, 1912 ; photo Darnish, 2024.

Grâces soient rendues à l'œil aiguisé de l'ami Darnish qui m'a transmis la photo ci-dessus, d'après un tableau déniché dans les toilettes (!) d'un bar de Strasbourg. Où se cache l'art naïf? Dans des recoins dédaignés, dirait-on.

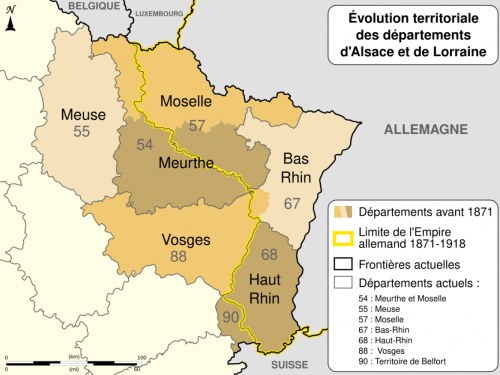

Que dire de cette peinture, à part le fait qu'elle paraît représenter des Alsaciens saluant le passage d'un aéroplane venu de la France non occupée par les Prussiens, regardé avec les yeux de Chimène par des habitants nostalgiques de la France, la scène se déroulant au pied du poteau de frontière – datant de 1871! – entre ce dernier pays et le Reich allemand, ce dernier ayant annexé l'Alsace et une partie de la Lorraine, suite à la guerre perdue par Napoléon III.

1912... Encore deux ans, et la guerre se rallumera, avec pour conséquence la reprise de l'Alsace et de la Lorraine dépecée, en 1918 (jusqu'à la guerre suivante, pour quelques années de plus d'annexion). En 1912, les rapports avec l'Allemagne sont tendus depuis 1905. La Lorraine n'est pas totalement occupée, tandis que Metz, qui apparaît sous forme de pancarte dans ce tableau, l'est (voir la carte ci-contre avec la frontière en jaune qui matérialise le découpage postérieur à la guerre de 1870).

Des peintres prennent à cette époque le sujet de la revanche contre l'Allemagne pour sujet. Comme un certain Alfred Bettannier (Metz, 1851 - Paris, 1932) qui réalise quelques tableaux marquants comme La Conquête de la Lorraine en 1910 ou encore... Oiseau de France en 1912. "Oiseau de France", c'est précisément le titre du tableau retrouvé à Strasbourg. Tiens, tiens...

Il s'avère que le tableau de ce titre, de Bettannier, montre la même saynète. Il a été visiblement édité en carte postale et a dû beaucoup circuler, en particulier en Lorraine au début de la décennie des années 1910. Rogy l'a démarqué sans l'ombre d'un doute, dans une attitude fréquente chez les artistes populaires (j'ai évoqué déjà sur ce blog le cas d'un certain Kobus qui sculptait des panneaux en bas-relief d'après des gravures). Voici la carte (en noir et blanc) du tableau de Bettannier:

Alfred Bettannier, Reproduction photomécanique du tableau (original non localisé) L'Oiseau de France, Salon des Artistes français de 1912. ; cette reproduction sur papier est conservée au musée municipal de Nuits Saint-Georges.

Alfred Bettannier, L'Oiseau de France, 1912 ; reproduction trouvable sur Wikipédia...visiblement du tableau original.

Confronter les deux oeuvres permet de mesurer la différence entre la fraîcheur stylisée de l'art naïf et la banalité de l'art réaliste. On dirait aussi deux interprétations de classe vis-à-vis de mêmes gens réunis dans une même saynète. D'un côté, Rogy voit des gens simples (je dénombre 14 personnages dont deux enfants en avant du groupe, les pieds chaussés, les visages étant sommairement dessinés, les corps étant plutôt raides), là où Bettannier campe plutôt des gens respectables (je dénombre un peu plus de personnages: 18), certes choisis dans plusieurs catégories de la population (on voit un curé, des paysans, des garçons de la campagne en arrière-plan, avec les deux enfants de l'avant-plan qui sont pieds nus, cela dit, tous personnages peints avec souci du détail).

J'ajoute ci-après l'explication figurant dans la notice de la POP (Plateforme Ouverte du Patrimoine), qui commente la reproduction d'après Bettannier :

" "C'est un oiseau qui vient de France" est une chanson revancharde évoquant l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace-Lorraine, créée en 1885 par Camille Soubise (paroles) et Frédéric Boissière (musique). Elle conte l'espoir rendu à une fillette et un vieillard par l'arrivée en Alsace d'une hirondelle venue de France. En 1912, le sentiment "anti-allemand" est encore présent et la chanson très populaire, au point que le peintre français Albert Bettannier expose au Salon des Artistes Français le tableau reproduit ici, sous le titre "L'Oiseau de France". Il s'agit d'une mise en images de la chanson, dans laquelle on reconnaît la petite fille et le vieil homme, figurés avec d'autres Alsaciens à la frontière séparant l'Alsace de la France. Ce n'est pas un oiseau qui leur redonne l'espoir, mais un avion français. Car c'est aux alentours de l'année 1910 que l'aviation fait son entrée dans les armées européennes. La nouvelle machine de guerre incarne, ici, la possible reconquête des terres perdues."

17/09/2024 | Lien permanent | Commentaires (3)

Nous, les sans voix, les sans visage...

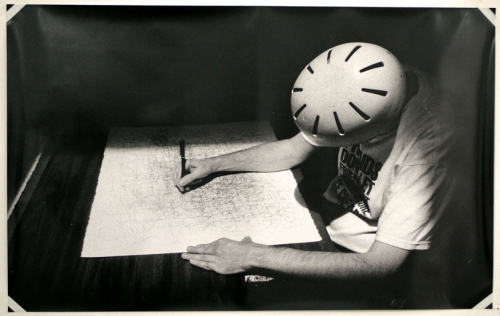

"Nous, ceux de la parole toujours en marche...", tel est le titre (en italien) d'une exposition qui a commencé le 3 septembre et qui se terminera le 30 du même mois à Gênes, au Musée-Théâtre de la Commenda di Pré. Elle est organisée par Gustavo Giacosa et l'Association culturelle ContemporArt. Elle emprunte son titre à des vers du sous-commandant Marcos sur lesquels Gustavo Giacosa danse depuis des années, lui qui recherche les écritures laissées sur les murs des villes, choisies apparemment pour leur très grande invention et imagination, voisines des graffiti qui nous intéressent et dont ce blog s'est fait plusieurs fois l'écho.

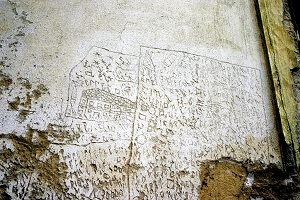

Oreste Fernando Nanetti, reste de son mur gravé à Volterra, photo publiée dans Raw Vision n°63, été 2008 (article de Bettina Rudhof et Falk Horn)

Oreste Fernando Nanetti, reste de son mur gravé à Volterra, photo publiée dans Raw Vision n°63, été 2008 (article de Bettina Rudhof et Falk Horn)

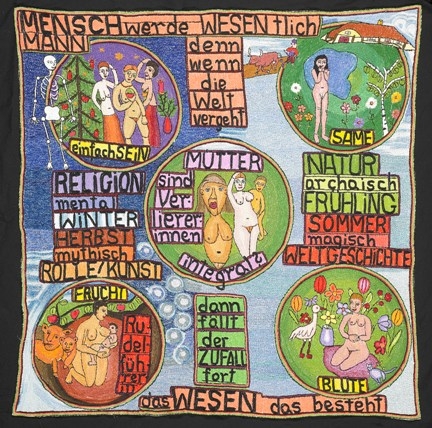

L'exposition regroupe six créateurs très peu connus qui ont en commun d'avoir (eu) l'habitude de tracer divers textes ou proclamations sur des supports de fortune, papiers de rebut ou murs d'hôpitaux psychiatriques, comme par exemple Oreste Fernando Nannetti (1927-1994), qui grava avec la boucle de son gilet prés de deux cents mètres de mur de son établissement à Volterra, en Toscane, avec des symboles, des diagrammes, toute une science personnelle des correspondances. La collection d'Art Brut doit prochainement (en février 2011) réaliser elle aussi une exposition sur ces graffiti phénoménaux (il existe du reste un film à leur propos que je me souviens avoir vu commenté par Lucienne Peiry à Nice dans une des programmations du festival Hors-Champ). Les autres créateurs représentés dans l'exposition sont Giovanni Bosco le Sicilien, plus le vagabond surnommé Babylone (qui me fait penser au "griffonneur de Rouen" plusieurs fois évoqué dans ces colonnes) - errant à Mamoudzou, capitale de Mayotte, dans l'archipel des Comores, découvert par le psychiatre Régis Airault (un quasi homonyme de notre Régis à nous, auteur entre autres d'un livre qui doit être intéressant "Fous de l'Inde" chez Payot), et traçant des graffiti sur les murs avec un morceau de charbon, charbon qui est aussi le nom de la famille de son père... - Helga Goetze (1922-2008 ; ses messages à elle s'articulent autour de la jouissance sexuelle proclamée source de paix, message le plus souvent proféré devant une certaine église de Berlin) , Carlo Torrighelli (1909-1983 ; ancien membre du parti communiste italien, il émet l'hypothèse, qui devint rapidement une rumeur ubaine particulièrement active dans sa ville, que l'église catholique avait créé une "vague tueuse" pour décimer les hommes et les animaux),et Melina Riccio, celle-ci illuminée, graffitant des messages de paix et d'amour sur toutes sortes de parties de l'espace public, y compris sur des statues de Vierge, et y compris parfois aussi sous forme de collage de mots comme dans la technique des lettres anonymes. Ces hommes et ces femmes paraissent pas très éloignés du Jeannot dont le plancher gravé de phrases dirigées pour certaines d'entre elles contre l'Eglise catholique se dresse devant lesmurs de l'hôpital Sainte-Anne à Paris.

, Carlo Torrighelli (1909-1983 ; ancien membre du parti communiste italien, il émet l'hypothèse, qui devint rapidement une rumeur ubaine particulièrement active dans sa ville, que l'église catholique avait créé une "vague tueuse" pour décimer les hommes et les animaux),et Melina Riccio, celle-ci illuminée, graffitant des messages de paix et d'amour sur toutes sortes de parties de l'espace public, y compris sur des statues de Vierge, et y compris parfois aussi sous forme de collage de mots comme dans la technique des lettres anonymes. Ces hommes et ces femmes paraissent pas très éloignés du Jeannot dont le plancher gravé de phrases dirigées pour certaines d'entre elles contre l'Eglise catholique se dresse devant lesmurs de l'hôpital Sainte-Anne à Paris.

C'est donc là une manifestation fort originale, et audacieuse, que monte Gustavo Giacosa, et que bien peu, de notre côté des Alpes, sont capables d'oser, tant le monde de l'art reste obsédé par ici par l'unique perspective du marché.

A noter que dans le cadre de cette exposition, le samedi 18 septembre à 17h, Gabriele Mina, autre grand passionné des formes d'expression brutes en particulier en Italie, présentera un documentaire intitulée "Lumières suspendues. L'oeuvre irréductible de Mario Andreoli".

04/09/2010 | Lien permanent | Commentaires (1)

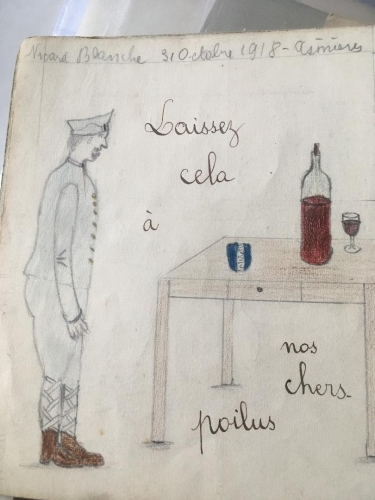

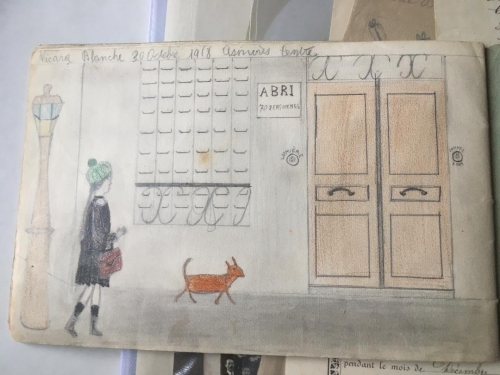

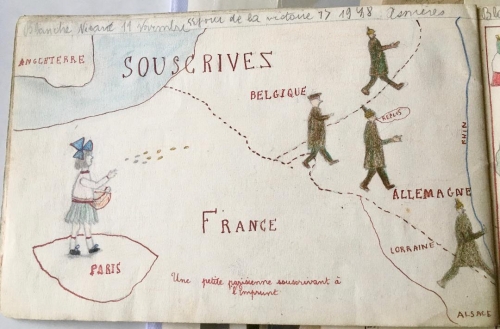

Le cahier d'une enfant, Blanche Nicard, pendant la Grande Guerre

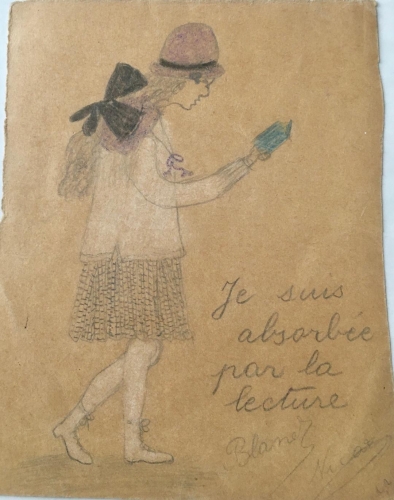

Une ancienne voisine, sculptrice dans le binôme d'artistes Ange et Dam', Blandine Gautier, a mis récemment en ligne sur Youtube un petit film consacré à un cahier de dessins fort naïfs, retrouvé dans les archives de sa grand-mère, Blanche Nicard, mariée Rocchiccioli par la suite (elle vécut de 1905 à 1994). Il date de 1918, à la fin de la Grande Guerre donc. Blanche avait 13 ans.

Film de Blandine Gautier sur le carnet illustré de sa grand-mère Blanche Nicard (13 ans au moment du cahier).

Voici quelques scans extraits du cahier de Blanche, et prêtés par Blandine (que je remercie hautement ici) :

Pas si "confinée", la Blanche, puisque, apparemment, elle se réfugiait dans les abris souterrains qui protégeaient des tirs allemands du puissant canon appelé "la Grosse Bertha" qui bombardait de loin Paris.

Je trouve fort précieux ce type de manuscrit illustré. Non seulement, il touche émotionnellement par la fraîcheur de ses graphismes, mais aussi, il offre un exemple de ce que peut être une écriture graphique naïve dans sa transition de l'enfance à l'âge adulte. Chez la plupart, la naïveté disparaît au cours de cette transition. Chez quelques peintres, dits "Naïfs" (avec pertinence, et sans arrière-plan dénigrant), ou Bruts (pour les plus innovants d'entre eux), le don perdure inexplicablement, "l'écriture" s'approfondissant et se métamorphosant quelque peu. Pour Blanche, il semble qu'il n'y eut pas de prolongement à l'âge adulte de ces velléités graphiques. A peine se souvient-on dans sa famille (témoignage de Blandine Gautier) qu'elle pratiqua la musique par la suite au point de la faire apprendre aux sept enfants qu'elle mit au monde, dont l'un d'entre eux, Claude, tante de Blandine, joue du piano dans le film...

Ce carnet – intitulé par Blandine, par adaptation à la situation de pandémie actuelle, "Journal de confinement", alors qu'il ne s'agissait que d'un carnet au fond fait pour se distraire, par une adolescente qui dessinait des scènes de son époque, et sans rapport étroit non plus avec la grippe dite espagnole qui sévissait à la même époque (ma propre grand-mère a été fauchée par elle) –, ce carnet est à rapprocher, par la qualité de ses graphismes ingénus, d'autres cahiers ou journaux illustrés dont j'ai parlé sur ce blog dans des notes plus anciennes, par exemple le livre de Marguerite Bonnevay, celui de Joseph Laporte, ancien soldat de la campagne d'Egypte, ou encore le manuscrit de Gabriel Papel.

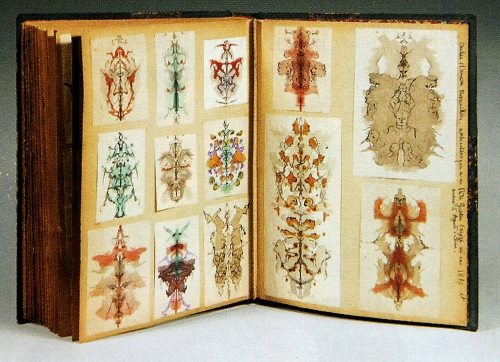

Le cahier de taches pliées de Gaston Croizé

J'avais été, dans cette même série de livres à un exemplaire, fort séduit par un autre cahier, rempli de taches symétrisées type des tests de Rorschach, qui était passé en ventes à Drouot voici plusieurs années. L'auteur s'appelait Gaston Croizé et son recueil datait des environs de 1910 (voir illustration ci-dessus). On peut aussi penser au journal illustré de l'ancien marin aux aquarelles japonisantes semi-naïves, Paul-Emile Pajot, dont la revue 303, consacrée au patrimoine des Pays de la Loire, publia un choix des plus belles pages dans son n°108 en 2008. J'aurais dû également parler des enluminures à la fois naïves et raffinées d'un disciple du Félibrige, réalisées autour de 1900 à St-Remy-de-Provence par Augustin Gonfond, sur qui je possède de la documentation depuis des années, mais dont j'ai négligé de m'occuper lorsque je vis un autre blog parallèle l'évoquer...

Augustin Gonfond, portrait de sa fille Joséphine, 1895, musée des Alpilles, St-Rémy-de-Provence.

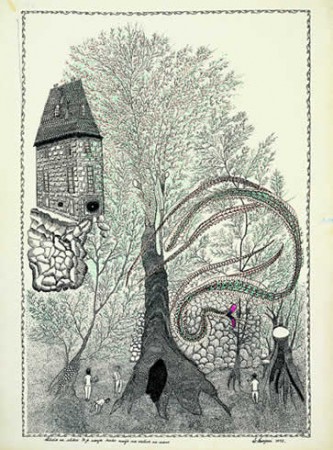

Augustin Gonfond, monstre d'aspect satanique, extrait de l'Ouro de Santo Ano, 1904, musée des Alpilles, St-Rémy-de-Provence.

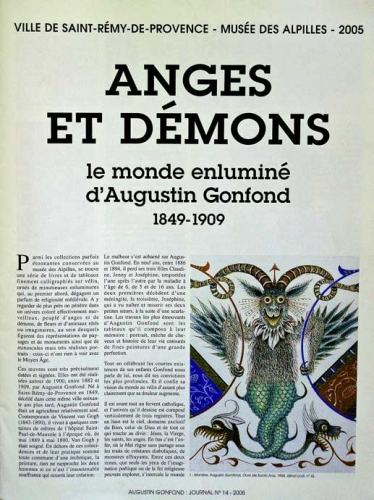

Journal du musée des Alpilles de St-Rémy-de-Provence qui servit en 2005 de catalogue à leur exposition sur Gonfond.

04/05/2020 | Lien permanent | Commentaires (1)

L'art hors-les-normes italien, une nouvelle exposition à la Halle Saint-Pierre

Le printemps sera italien cette année. Du moins en ce qui concerne l'actualité des événements concernant la planète des arts bruts, naïfs ou populaires. C'est fait personnellement pour me plaire, étant donné les informations que j'ai souvent mises en ligne ici même sur le sujet.

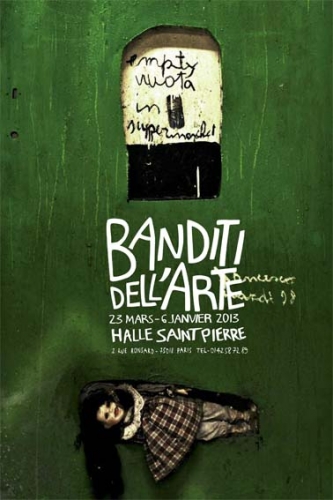

Affiche de l'expo, Les "portes" de Francesco Nardi, coll privée, © Halle St-Pierre

Affiche de l'expo, Les "portes" de Francesco Nardi, coll privée, © Halle St-Pierre

"Banditi dell'arte" est le titre choisi par Martine Lusardy avec Gustavo Giacosa, commissaire désigné de l'exposition (j'ai déjà mentionné son nom en divers points de ce blog). C'est joli, ça fait bien ce titre, c'est offensif, les "bandits de l'art", mais est-ce bien tout à fait juste?... Les organisateurs de l'expo se fondent sur le fait que des travaux et des objets venus de collections historiques à la fois psychiatriques et carcérales, comme le musée Cesare Lombroso, le musée d'anthropologie de Turin et l'hôpital San Lazzaro de Reggio-Emilia (musée d'histoire de la psychiatrie) ont prouvé depuis longtemps le regard criminalisant qui fut porté sur certaines figures populaires créatives. Lombroso par exemple, au XIXe siècle, cherchait à mettre en évidence, en collectant tous les documents et objets possibles produits par des "criminels", l'origine innée de cette criminalité. Il allait jusqu'à trouver des traits physiques susceptibles d'être des marqueurs de la dangerosité des individus. Il lia folie, génie et criminalité, exerçant ainsi une influence notable sur les théories réactionnaires qui apparurent après lui, critiquant les avant-gardes artistiques (théories qui débouchèrent sur l'exposition nazie "d'art dégénéré" de 1933 en Allemagne, où furent mêlés œuvres expressionnistes, surréalistes, et travaux d'internés de la collection Prinzhorn, internés dont certains, comble de l'horreur, furent mis à mort par la suite dans les hôpitaux allemands).

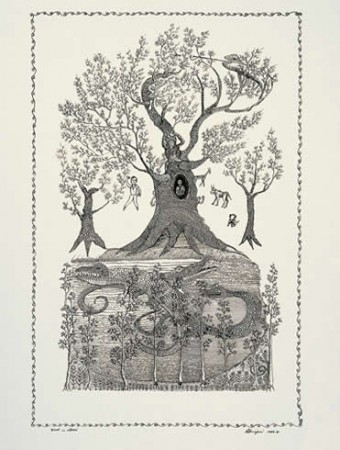

Francesco Toris, Le Nouveau Monde, © Musée d'Anthropologie de Turin ; A noter qu'il manquerait selon Maria Teresa Dolfin, "découvreuse" de l'œuvre en 2002-2003, une pièce sculptée importante sur cette pièce, une "Chimère", que Toris considérait comme "la pièce maîtresse de son œuvre"

L'expo est construite ainsi en deux parties. La première donc, avec des travaux venus de ces collections –dont j'attends personnellement de voir avec beaucoup d'impatience l'extraordinaire maquette architecturée, en os de bovins, de Francesco Toris, "Le Nouveau monde" (1899-1905), sorti des réserves du musée d'anthropologie de Turin, véritable Tour de Babel arachnéenne, dressée depuis l'ossement d'une existence saccagée (à l'âge de 33 ans, cet ancien carabinier fut interné en hôpital psychiatrique), qui fut présentée pour la première fois en 2002-2003 par la Collection de l'Art Brut à Lausanne–, sans oublier les travaux venus des ateliers d'art pour divers patients en souffrance, comme Blu Cammello à Livourne, La Maninca Lunga, à Crémone, la Tinaïa à Florence, etc...

Quelques numéros de la revue Arte Naive dirigée par Dino Menozzi (69 numéros publiés à Reggio-Emilia de1974 à 2002), qui s'ouvrit à partir du n°59 (1997) à l'art "outsider" ; on y parlait déjà de plusieurs créateurs qui sont présentés à l'expo Banditi dell'Arte, voir aussi la note que j'avais consacrée à la donation Menozzi à la Bibliothèque Panizzi

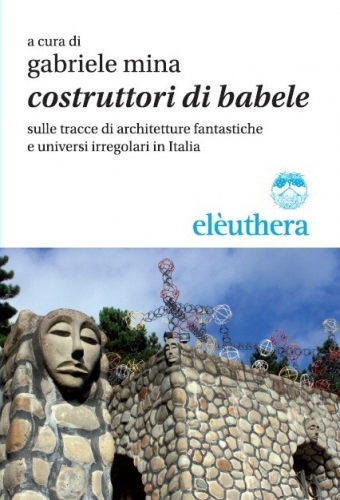

La seconde partie est constituée, au premier étage (traditionnellement consacré à la Halle, sous un éclairage plus naturel, à l'art "ouvert"), aux "insiders" populaires par opposition aux oeuvres du rez-de-chaussée, espace du marginal, des créateurs enfermés, à tous les sens du terme, exposées du coup dans un espace noir, sans lumière venue de l'extérieur, "des représentants de l'art populaire contemporain" (selon les mots du dossier de presse de l'expo). Ces créateurs nous sont présentés comme des indépendants vis-à-vis du système des beaux-arts traditionnels, créant une "contestation institutionnelle et culturelle" (là aussi, je trouve cela exagéré). On y retrouve des "portes détournées" par Francesco Nardi, des peintures de Pietro Ghizzardi (que l'on a vu récemment exposé chez Christian Berst), des sculptures de Luigi Buffo (sauvées par le Musée des Amoureux d'Angélique dans l'Ariège ; voir photo Bruno Montpied ci-contre), des sculptures de Joseph Barbiero (préférées aux dessins du même). Y sont également évoquées les figures, récemment mises en lumière dans le livre sur les environnements spontanés italiens de Gabriele Mina, Costruttori di Babele, (les Bâtisseurs de Babel, éd. Eleuthéra), de Luigi Lineri, Vincent Brunetti, Mario Andreoli, Maurizio Becherini ou encore Marcello Cammi, ce créateur d'un jardin empli de centaines de statues à Bordighera, que j'ai chroniqué dès 1990 dans le Bulletin des Amis d'Ozenda, puis dans Raw Vision, et sur ce blog aussi.

des sculptures de Joseph Barbiero (préférées aux dessins du même). Y sont également évoquées les figures, récemment mises en lumière dans le livre sur les environnements spontanés italiens de Gabriele Mina, Costruttori di Babele, (les Bâtisseurs de Babel, éd. Eleuthéra), de Luigi Lineri, Vincent Brunetti, Mario Andreoli, Maurizio Becherini ou encore Marcello Cammi, ce créateur d'un jardin empli de centaines de statues à Bordighera, que j'ai chroniqué dès 1990 dans le Bulletin des Amis d'Ozenda, puis dans Raw Vision, et sur ce blog aussi.

Le livre de Gabriele Mina récemment paru en Italie, avec la collaboration de divers auteurs (dont mézigue)

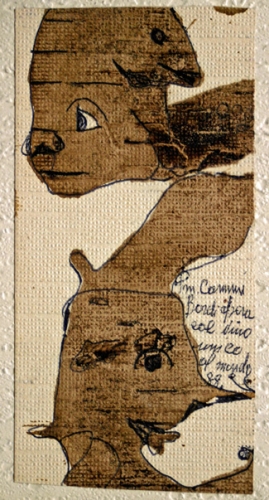

A noter que la galerie Rizomi à Turin consacre à partir du 16 mars prochain, et ce jusqu'au 22 avril une sorte de rétrospective consacrée à Cammi, dont les sculptures furent balayées par une inondation de la rivière qui passait au milieu de son terrain. Un catalogue de 80 pages paraît à cette occasion (qui reprend mon texte de 1990 sur Cammi, Hôtel angoisse et jardin bachique, entre autres documents, et cette fois traduit en italien). (Voir ci-dessous dessin de Cammi à partir d'une tache de vin, coll. BM, et un détail de son jardin disparu à Bordighera, ph. BM, 1990)

Beaucoup de noms de créateurs sont mentionnés sur le carton d'invitation à l'expo, beaucoup étant à découvrir, d'autres à retrouver comme Filippo Bentivegna (connu depuis très longtemps par la Collection de l'Art Brut et le livre de Michel Random, l'Art Visionnaire, paru en 1979), Giovanni Podesta ou Carlo Zinelli, tous deux fort connus dans l'Art Brut, d'autres encore à confirmer comme Bonaria Manca, souvent chroniquée entre autres par Roberta Trapani, ou encore Giovanni Bosco, Marco Raugei, Oreste Nanetti, etc., etc.

Francesco Borrello, Atelier La Maninca Lunga, expo Banditi dell'Arte

Il reste qu'on s'étonne que les initiateurs de l'expo aient à ce point focalisé sur la notion de "bandits de l'art" qui évoquent une attitude offensive pas forcément patente chez les réprouvés ou les solitaires dont on met en évidence la créativité. Cette dernière s'exerce la majeure partie du temps, du reste, au sein d'une attitude non-violente. Ce qui colle mal avec cette vision activiste de l'art hors-les-normes ici mise en avant. Une posture hors-la-loi de pirate ou de brigand n'est pas spécifiquement l'attitude de la majorité de ces créateurs. Leurs expressions ne sont pas des brûlots dirigés vers la caste dominante. Mais plutôt le moyen de reprendre pied dans leur vie, dans un écart absolu vis-à-vis de la société de la multitude moutonnière. Un écart qui ne s'accompagne pas d'une prise d'armes pour autant... Tant et si bien que j'arrive à me convaincre que les commissaires de cette exposition, qui s'annonce certes passionnante, se sont faits surtout plaisir en titrant ainsi leur manifestation.

Enfin, une autre remarque. Il est loisible de déplorer que la Halle Saint-Pierre n'ait apparemment pas demandé de collaboration à Eva Di Stefano qui effectue depuis déjà un certain temps un travail remarquable de défrichage et d'étude sur l'art brut et outsider italien à l'ombre de l'Université de Palerme en Sicile. On se convaincra aisément de la qualité de son travail en allant télécharger les numéros de sa revue virtuelle Osservatorio Outsider Art qui a mis en ligne jusqu'ici trois numéros.

Et rappelons, au titre des manifestations ayant précédemment attiré l'attention sur l'art brut et hors-les-normes italien, l'exposition internationale d'art irrégulier, Beautés insensées, de 2007, qui, sous la direction de Bianca Tosatti, s'était tenue à la Salle d'Expositions du Quai Antoine Ier à Monaco. On y découvrait déjà, entre autres, les peintures de Tarcisio Merati, créateur que l'on retrouve annoncé dans Banditi dell'Arte.

Tarcisio Merati, Petite machine, sans date, Bergame, Association Merati ; photo extraite du catalogue Beautés insensées

"Banditi dell'arte", exposition ouverte du 23 mars 2012 au 6 janvier 2013, vernissage le jeudi 22 mars. Halle Saint-Pierre, 2, rue Ronsard, 18e ardt Paris. T: 01 42 58 72 89.

"Marcello Cammi", exposition à la galerie Rizomi, Turin du 16 mars au 22 avril, corso Vittorio Emmanuele II, 28, 10123 Turin. T: 01 15 78 88 08.

11/03/2012 | Lien permanent | Commentaires (18)

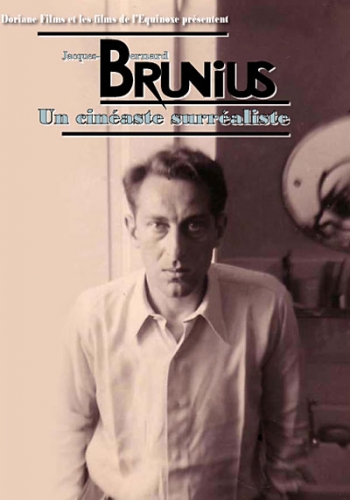

Un DVD rien que pour Jacques Brunius

Brunius a désormais un DVD à lui seul consacré. C'est Doriane films et les films de l'Equinoxe (ces derniers étant les gérants des droits relatifs à Brunius, ils s'occupent aussi du fonds Denise Bellon, la photographe belle-soeur de Brunius, avec qui ce dernier collabora à plusieurs reprises, notamment sur le Palais Idéal du Facteur Cheval) qui patronnent cette sortie toute récente.

Couverture du DVD Jacques Brunius, Un cinéaste surréaliste, éd. Doriane Films et les Films de l'Equinoxe, sorti en mars 2012

Quatre films, tous des documentaires, sont ainsi édités dans ce DVD: Autour d'une évasion (ultra rare; 65 min., 1931), Violons d'Ingres (30 min. ; 1937 ; déjà réédité dans le triple DVD Mon frère Jacques de Pierre Prévert,), Records 37 (28 min, 1937), ces trois derniers films ayant été tous restaurés par les Archives Françaises du Film et le CNC, et enfin Sources noires (38 min. ; 1937 ; docu "artistique" sur l'industrie pétrolière).

Brunius, j'en parle souvent ici, c'est un homme qui me fascine et m'enchante. Par sa rigueur, son côté impitoyable aussi, dont on se fera une idée précise en lisant son livre de 1954, En marge du cinéma français, où il se livre en de certaines pages à des exécutions d'une rage inouïe (sur Cocteau notamment où sa verve anti Cocktail -un cocteau, des cocktails- fondée par rapport à certains des films de ce poète mondain -je pense notamment au Sang des Poètes d'une mièvrerie et d'un formalisme creux insupportables- dérape dans l'injustice lorsqu'il se livre à une descente en flammes de la Belle et la Bête ; on sait cependant à quel point Cocteau était haï des surréalistes, au point de faire dire à Philippe Soupault, comme le cite Jean-Pierre Pagliano dans son Brunius à l'Age d'Homme en 1987 (note 108, p.136): "Nous nous [les surréalistes] sommes éloignés du cinéma parce qu'il était aux mains de truqueurs comme Cocteau" ; ce genre de phrase est à retenir dans une histoire du cinéma et du surréalisme il me semble...). Brunius était un de ces passionnés, –de cinéma d'abord– qu'aucune tiédeur ne retenait de lâcher les chevaux. Son livre montre par ailleurs aussi quel redoutable théoricien du cinéma il pouvait être. La réunion des quatre films de ce DVD, mis en relation avec son livre, met en évidence en particulier son goût et son désir de promouvoir un cinéma de montage, au rythme particulièrement rapide (parfois même un peu trop rapide, empêchant de savourer les raccords, les analogies... comme dans Records 37, les plans sur le thème de la roue mise en parallèle avec les cercles concentriques générés par le jet d'un caillou dans l'eau par exemple). Il était là dans le droit fil des théories surréalistes s'inspirant de la phrase célèbre de Pierre Reverdy (que cite Brunius dans son livre, p. 128 de l'édition originale des éditions Arcanes): "[L'image poétique] ne peut naître d'une comparaison mais du rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l'image sera forte – plus elle aura de puissance émotive et de réalité poétique..." (Nord-Sud, mars 1918). Des "rapports lointains et justes", on les illustrera par exemple par ce rapprochement juste des formes des différentes roues avec des ronds dans l'eau, matières et objets pourtant éloignés les uns des autres dans la réalité.

Lui qui fut admiratif de cinéastes comme Jean Renoir (avec qui il collabora comme assistant -dans La Vie est à nous- et comme acteur -dans Partie de Campagne et Le Crime de Monsieur Lange), ou encore René Clair, Alberto Cavalcanti, Walter Ruttman, ou bien Luis Bunuel (dont il fut l'assistant sur L'Age d'Or), rêvait en effet d'un cinéma qui devait permettre, dans la continuité des films des avant-gardes des années 20, d'apporter un souffle nouveau basé sur les rapports égalitaires et complémentaires entre images toutes faites, tournées par d'autres (exemples des images d'actualités), musique, bruitage, et sous-titres. Brunius, en particulier voulait réformer l'usage du commentaire dominant par rapport aux autres langages du cinéma (image, bruits...).

Dans Records 37, l'oreille du spectateur entend médusée ces mots, "Ni dieu, ni maître..." chantés en arrière-plan sonore (à moins que ce ne soit au premier plan?) sur un poème de Paul Valéry, alors que le film continue simultanément et imperturbablement de dérouler sa litanie d'émerveillement devant les améliorations apportées au monde moderne par les différentes techniques ingénieuses qu'il nous présente.

Le livre En marge du cinéma français dont maints chapitres ont été rédigés apparemment les années précédentes paraît déplorer que les recherches de montage, notamment de bandes d'actualités (comme dans Autour d'une évasion, où Brunius récupéra des images de Silvagni tournées en Guyane d'après l'enquête d'Albert Londres sur les bagnes, ainsi que les images rares, volées, filmées de derrière des persiennes entrebaillées par Gaston Chelle, opérateur de Pathé-Gaumont, montrant l'embarquement de bagnards à Saint-Martin-de-Ré dans les années 20 (ceci est révélé dans l'instructif et synthétique livret du DVD par Nathaniel Greene), images qu'il entrelaça à des séquences qu'il filma à Paris avec Eugène Dieudonné, ancien anarchiste ayant fréquenté la Bande à Bonnot et condamné injustement au bagne en Guyane), le livre de Brunius déplore que ses recherches de montage n'aient pas été reprises par d'autres. Cependant, au même moment (au début des années 50) les lettristes, tels Isou avec son Traité de Bave et d'Eternité où bande-son et bande-image se séparent à un moment du film de façon discrépante comme le qualifia Isou, ou tel Guy Debord qui fit au même moment des films sans images (Hurlements en faveur de Sade) puis par la suite dans ses films situationnistes des films de montage de bandes d'actualités et autres films tout faits, publicitaires entre autres, qu'il détournait, représentent à l'évidence des héritiers des théories cinématographiques de Brunius et autres surréalistes.

Le livre En marge du cinéma français dont maints chapitres ont été rédigés apparemment les années précédentes paraît déplorer que les recherches de montage, notamment de bandes d'actualités (comme dans Autour d'une évasion, où Brunius récupéra des images de Silvagni tournées en Guyane d'après l'enquête d'Albert Londres sur les bagnes, ainsi que les images rares, volées, filmées de derrière des persiennes entrebaillées par Gaston Chelle, opérateur de Pathé-Gaumont, montrant l'embarquement de bagnards à Saint-Martin-de-Ré dans les années 20 (ceci est révélé dans l'instructif et synthétique livret du DVD par Nathaniel Greene), images qu'il entrelaça à des séquences qu'il filma à Paris avec Eugène Dieudonné, ancien anarchiste ayant fréquenté la Bande à Bonnot et condamné injustement au bagne en Guyane), le livre de Brunius déplore que ses recherches de montage n'aient pas été reprises par d'autres. Cependant, au même moment (au début des années 50) les lettristes, tels Isou avec son Traité de Bave et d'Eternité où bande-son et bande-image se séparent à un moment du film de façon discrépante comme le qualifia Isou, ou tel Guy Debord qui fit au même moment des films sans images (Hurlements en faveur de Sade) puis par la suite dans ses films situationnistes des films de montage de bandes d'actualités et autres films tout faits, publicitaires entre autres, qu'il détournait, représentent à l'évidence des héritiers des théories cinématographiques de Brunius et autres surréalistes.

Alphonse Benquet, portrait de sa femme Marie, 1889, coll. Rassat, ph. Bruno Montpied (sculpture inédite)

Brunius qui ne s'en tint pas là, comme je ne cesse de le rappeler ici et là, devançant également Dubuffet et l'art brut par son film de 1937 Violons d'Ingres qui évoque diverses figures de l'art populaire comme le Facteur Cheval, l'abbé Fouré, Alphonse Benquet, Auguste Corsin, Alphonse Gurlhie, le Douanier Rousseau, divers artistes naïfs, associés à des figures excentriques populaires (le Diable Rouge), des inventeurs et des artisans populaires, tous représentants d'une persistance du génie de l'enfance se prolongeant à l'âge adulte. Autour d'une évasion, film d'une audace étonnante pour l'époque, puisqu'il traite dans la suite des enquêtes d'Albert Londres (voir son livre sur Dieudonné, L'Homme qui s'évada et celui sur les bataillons d'Afrique, Dante n'avait rien vu, réédités au Serpent à Plumes), des conditions faites aux bagnards, montre à un moment dans les mains de Dieudonné un rouleau de peau humaine conservé en raison des tatouages qu'il recèle, tatouages que l'on voit dans un autre passage du film, dans les images de Silvagni en train d'être apposés sur les bras et les épaules des bagnards par des compagnons d'infortune.

Dieudonné déroulant la peau tatouée dans Autour d'une évasion

Dieudonné déroulant la peau tatouée dans Autour d'une évasion

L'opération de tatouage dans Autour d'une évasion

Il reste à espérer que ce DVD soit le premier d'une série qui ne pourra se limiter sans doute qu'à deux compilations, la deuxième se consacrant à ses films tournés en Angleterre après la Seconde Guerre. Car on sait que Brunius, fuyant les Nazis, alla vivre là-bas, revenant de temps à autre après guerre voir ses amis et parents sur le continent, continuant à fréquenter le cercle surréaliste notamment, jusqu'à sa mort en 1967, la veille d'une grande exposition surréaliste à Londres qu'il avait grandement contribué à organiser (on le voit témoigner sur Jacques Prévert dans le film de Pierre Prévert Mon Frère Jacques en 1966, rare moment de présence personnelle devant une caméra, en dehors de ses rôles de comédien).

D'autres films furent réalisés par lui durant sa période anglaise (j'en ai évoqué un, Somewhere to live, dans la note ici et là en lien), et notamment un film pour enfants, To the rescue (A la rescousse) en 1952, qu'il fit avec Richard Massingham que Pagliano présente comme "une sorte de pionnier, réinventant le cinéma pour son usage personnel", une sorte de "cinéaste du dimanche", bourré d'humour et d'esprit carrollien, goût qu'il partageait avec Brunius qui réalisa pour la radio française en 1966, un an avant sa mort, une émission fleuve d'environ huit heures sur Lewis Carroll (rediffusée en 1986 sur France-Culture : faudra-t-il attendre 2016 pour la réentendre? Qu'attend-on pour l'éditer en coffret?). Ce film fut apparemment la seule incursion de Brunius dans le domaine de la fiction, sorte de poursuite burlesque, nous dit toujours Jean-Pierre Pagliano, en hommage au cinéma comique des premiers temps. Il reçut le prix du meilleur film pour la jeunesse au festival de Venise 1953. On aimerait bien le voir...

A noter en bonus: le Palais Idéal d'Ado Kyrou (1958, déjà réédité en même temps que le film de Claude et Clovis Prévost sur le Facteur Cheval dans un autre DVD produit par le Palais Idéal de Hauterives), surtout une éclairante "rencontre autour de Brunius" au Lux, scène nationale de Valence (le 16/10/2010), avec Eric Le Roy (CNC, Archives Françaises du Film, Films de l'Equinoxe), Christophe Bonin, l'ancien directeur du Palais Idéal aujourd'hui nommé à d'autres responsabilités culturelles dans la Creuse, et Jean-Pierre Pagliano (rencontre que j'avais signalée en son temps sur ce blog), une "chronologie" de J-B. Brunius et un diaporama de photos de films et de dessins de Brunius.

29/04/2012 | Lien permanent | Commentaires (11)

Info-Miettes (20)

Boudin et Jakobowicz arrivent à Bègles

Prochaine expo au Musée de la Création Franche, qui continue de permettre aux artistes et créateurs de la collection permanente de montrer leurs derniers travaux, Marie Jakobowicz et Michel Boudin. Ce dernier, on le sait, propose des dessins à l'encre où des petites bêtes ne cessent de tarabuster les êtres humains, histoire peut-être de leur rabattre le caquet.

Michel Boudin, sans titre, encre sur papier vélin, 65 x 51 cm

Sur la seconde, voici le texte qu'elle m'avait dans un premier temps demandé pour la présenter de façon franche (c'était son souhait à elle, des gens qui diraient le pour et le contre, et l'entre deux...) et qu'elle a finalement fait remplacer par une autre présentation:

"Marie Jakobowicz me laisse perplexe. Si j’apprécie ses anciens pastels, discipline qu’elle pratique avec une aisance qu’elle a fini (bizarrement !) par trouver suspecte, je reste réservé en ce qui concerne toutes sortes d’autres travaux qu’elle veut de contenu « engagé » comme on disait dans les années 70. Ce choix à mon avis plombe l’envolée du merveilleux dont elle était aussi dépositaire.

Et je me demande si ses réticences, sa suspicion à l’égard de sa maîtrise du pastel ne viendrait pas de son traumatisme concernant l’extermination des Juifs par les Nazis. Une descendante des familles massacrées ne pouvant plus pratiquer la moindre forme d’expression sans se sentir obligée à la vigilance… Si cela était avéré, on mesurerait là à quel point cette tragédie et cette folie ont poussé loin leurs ruptures et leurs censures. N’y a-t-il donc plus de place, Marie, pour un merveilleux sans hantise du massacre ?"

Marie Jakobowicz et Michel Boudin au Musée de la Création Franche du 7 décembre 2012 au 20 janvier 2013.

*

Guy Girard, lui, expose dans un couloir

Guy Girard expose quant à lui à partir de jeudi prochain 29 novembre dans la Galerie du Couloir, espace dédié paraît-il aux petits formats (ce qui semble adéquat avec le nom de la galerie). Les horaires et jours de monstration sont assez particuliers. Le jeudi 29 novembre, c'est de 19h30 à 22h. Puis c'est entrée libre le samedi 1er décembre ainsi que le dimanche 2 de 14h à 18h. Ensuite, du 3 au 20, on visite sur rendez-vous: 06 19 63 64 51. Pour les artistes, l'heure est venue des jeux de pistes. L'art sincère d'aujourd'hui se cache au fond d'un labyrinthe. Il est passé par ici, il repassera par là...

*

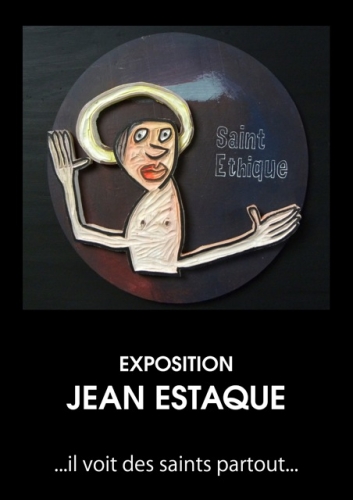

Jean Estaque voit des saints partout

Il expose cette fois à Montluçon, avec une proposition de nouveaux saints qui n'auraient pas déplu au marquis de Bièvre qui était grand amateur comme on sait de calembours bons. Ci-dessous par exemple voyez le portrait de saint-Ethique.

Trouverons-nous encore dans cette expo Saint-Bol, Sainte-Hure, et peut-être aussi Saint-Dé, Saint-Trait et Saint-Plaie?

Galerie Ecriture, 1 rue Pierre Petit (ça ne s'invente pas, mais ce n'est sans doute pas le même qui est bien connu dans l'art brut), Montluçon, exposition du 28 novembre 2012 au 14 février 2013.

*

Alexis Lippstreu exposé chez Berst et au Madmusée

En cette fin d'année, on assiste à une déferlante Alexis Lippstreu à Liège et à Paris. Trois expos simultanées se tiennent pour vanter le travail de ce créateur handicapé qui s'est fait une spécialité (ou à qui on a fait une spécialité?) de transposer des chefs-d'œuvre de l'art dans une sorte de réduction graphique tout à fait fascinante (j'ai déjà eu l'occasion de montrer des images sur ce blog). Il paraît être en même temps un cheval de bataille exemplaire pour ceux qui voudraient mélanger art brut, art moderne et art contemporain dans la même arlequinade artistique ("artification", qu'ils disent, sans lésiner sur les néologismes effroyables).

Alexis Lippstreu au Madmusée du 1er décembre 2012 au 16 février 2013. A la Galerie Christian Berst, du 7 décembre 2012 au 12 janvier 2013. Au BAL (musée des Beaux-Arts de Liège), du 30 novembre 2012 au 16 février 2013.

*

L'art brut italien à travers le cinéma documentaire, une programmation de Pierre-Jean Wurtz et Denis Lavaud

C'est à la Halle Saint-Pierre (sans laquelle on ne sait pas ce que l'on deviendrait) que cela va se passer, durant le week-end du 15 et du 16 décembre. Un second programme de films courts a en effet été programmé pour ces dates. A découvrir ci-dessous:

Samedi 15 décembre 13h30 - 17h30

- Pennarelli (Antonio Dalla Valle) di La Manica Lungo officina creativa, 2003, 29’.

En présence d’Alain Bouillet, commissaire d’expositions, écrivain (c'est sur un atelier de créateurs handicapés, si je ne me trompe pas? NDR)

- Nella prospettiva della chiusura lampo de Paolo Pisanelli, 1997, 54’.

En présence d’Alain Bouillet

- Pietro Ghizzardi de Muriel Anssens, 2004, 10’

- Alla ricerca del giardino incantato (Marcello Cammi) di Piero Farina, Marisa Fogliarini con Marco Farotto, 2012, 21’, (c'est tout en italien, sur le jardin détruit de Cammi)

- Luci Sospese. L’opera irriducibile (Mario Andreoli) de Gabriele Mina, 2010, 27’. (Là aussi, c'est pas sous-titré, mais il y aura sans doute un interprète dans la salle, enfin on verra bien...)

En présence de Gustavo Giacosa, commissaire de l’exposition

La "Crèche" de Mario Andreoli telle qu'elle s'illumine aux alentours de Noël sur une colline ligure, ph extraite du site de la Galerie Rizoi à Turin

La colline de M. Andreoli, de jour... ph Gabriele Mina

Dimanche 16 décembre 13h30 - 17h30

- Un « facteur Cheval » en Sardaigne (Fellicu Fadda) de Giuseppe Trudu, 2004, 47’.

En présence du réalisateur

- Un sculpteur de l’île aux ânes blancs (Enrico Mereu) de Giuseppe Trudu, 2009, 38’.

En présence du réalisateur

- Melina Riccio de Gustavo Giacosa, 2009, 10’. En présence du réalisateur

- Eugenio Santoro de Dominique Clément, Chantal Woodtli, 1994, 12’. (A signaler que ce film est édité dans le DVD intitulé "Art Brut" avec deux autres courts, un consacré à Ni-Tanjung par Erika Mannoni et un autre de la même Mannoni consacré à Lobanov; le film sur Santoro est plus précisément intitulé dans ce DVD "Les jardins de l'imaginaire" ; le tout est édité par la Collection de l'Art Brut et la Télévision Suisse)

- Antipasti (surprises à l’italienne) 45 ‘.

Suite de petits plats (films) divers et variés, exubérants, bigarrés, goûteux. (Dont paraît-il des films de Bernard Dattas sur des "choses" vues en Sardaigne)

Pour tout renseignement complémentaire, on peut contacter Denis Lavaud himself : 01 42 45 19 67/06 75 94 16 48.

*

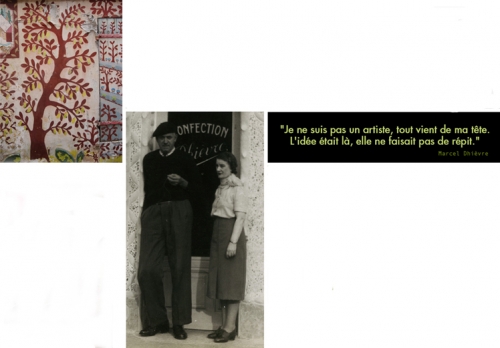

A la Halle Saint-Pierre encore, le retour du "Petit Paris" de Marcel Dhièvre

Marcel Dhièvre est connu depuis les années 70 grâce au livre Les Inspirés du Bord des Routes de Jacques Lacarrière et Jacques Verroust où l'on peut voir cinq belles photos et un fragment de témoignage de Dhièvre. C'est peut-être grâce à ce livre que sa maison richement décorée de fresques et d'ornementations diverses peintes et parfois sculptées en relief parvint à être classée monument historique dès 1984 (né en 1898, il décéda en 1977).

Image récupérée sur le site d'une association qui défendait, notamment sur la toile, "le Petit-Paris", l'association Entre-Tenir ; l'affirmation "je ne suis pas un artiste" avait été très justement repérée par ce site web, avis aux "artificateurs"...

Il avait en effet réalisé une magnifique décoration naïve, brute, ou simplement populaire, sur les murs d'angle à l'extérieur de son magasin de vêtements (il était vendeur en confection dans la lingerie et les vêtements de travail) à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. Il avait poussé le bouchon plus loin en peignant (ce n'était pas un mosaïste) les murs intérieurs de la petite bâtisse, mais aussi divers petits sujets, des animaux, des tableaux de fleurs, des paysages. C'était comme il le disait lui-même également un tour de force dans la mesure où, paralysé de la main droite, il avait dû tout faire de la main gauche.

Marcel Dhièvre, la façade d'"Au Petit Paris", vers 1976, ph Jacques Verroust

Il avait appelé cette maison "Au Petit Paris", car la ville-lumière, où il allait se fournir chaque semaine, l'avait charmé au point de le pousser à représenter dans des médaillons l'Arc de Triomphe sur sa façade, ainsi que la Tour Eiffel, la Madeleine, les quais de la Seine, et la nef symbole de la capitale. L'ensemble connut quelques vicissitudes pendant de nombreuses années. Diverses bonnes volontés tentaient régulièrement d'alerter l'opinion pour essayer de sauver une maison qui visiblement résistait dans le souvenir de la population de St-Dizier (cet attachement d'une ville populaire à un tel monument naïf est assez touchant je trouve). L'illustratrice Kathy Couprie racheta à un moment le magasin, y faisant quelques réparations, puis ce fut la mairie, sous l'impulsion d'un maire UMP, François Cornut-Gentille (comme l'a signalé entre autres un article paru cet été dans La Croix, dû à Aude

24/11/2012 | Lien permanent

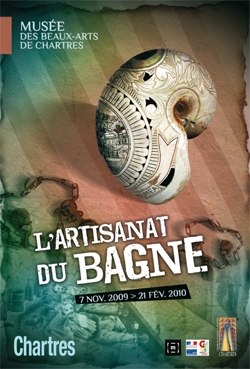

Les artisans du bagne à Chartres en attendant les artistes du bagne à La Seyne-sur-Mer

Michel Thévoz, dans son ancien ouvrage sur l'art brut paru chez Skira en 1975, notait qu'on trouvait infiniment moins de travaux artistiques chez les prisonniers de droit commun que chez les pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques. Surtout, les prisonniers, notait-il encore, restent responsables de leurs actes, tandis que les aliénés en sont déchargés. L'expression chez ces derniers devient du coup "sa propre fin". "La contrepartie de sa déréliction, c'est la licence de s'exprimer gratuitement", écrit-il aussi. L'art brut s'est constitué des collections d'expressions de ce type, dites "inventives", parce que marquées très profondément par l'abandon des "normes de communication" (il rassemble aussi, de ce fait, des dessins qui parfois ne suscitent vraiment aucune curiosité en retour de la part du spectateur, tant ils sont obscurs, proches de ce que Dubuffet à la fin de sa vie avait lui-même finalement et tragiquement rencontré: des "non-lieux").

Devenu insoucieux des conventions d'expression, le créateur reconnu "brut", donc surtout le pensionnaire créatif d'hôpital psychiatrique, se laisserait davantage aller dans ses images ou ses écrits, puisqu'il n'a plus d'autre spectateur ou de lecteur que lui-même. Surgirait ainsi un langage plus originel, venu des racines de toute expression humaine, véritable but de la recherche dubuffétienne d'art "brut". Ce plaidoyer pour l'art brut on le voit accorde une place prépondérante au créateur aliéné, alors que par ailleurs l'art brut regroupe des créateurs venus d'autres espaces de la marginalité sociale (l'art des fous ne représente qu'une partie du corpus de l'art brut). Comment fait le créateur non aliéné, cependant collectionné comme étant un créateur brut, pour rester inventif, alors que sa situation mentale et sociale est tout autre, et qu'en particulier il garde la responsabilité de ses actes? La créativité n'est-elle l'apanage que de ceux qui sont rejetés par la société? Ces derniers ne deviennent pas automatiquement inventifs du fait de leur marginalisation non plus.

La quête de Dubuffet de nouvelles formes d'art plus pures ne m'a jamais paru si éloignée que cela de la recherche surréaliste d'un langage plus accordé à la réalité de la pensée. Et pas très éloignée de ce que j'envisage sous le terme d'art immédiat, que j'emploie pour rassembler toutes sortes d'expressions, y compris parfois non humaines (l'art des animaux, les ready-made de la poésie naturelle), qui ne restent cependant envisageables que par des humains. Du point de vue de l'immédiateté poétique, la question de l'écart vis-à-vis des conventions expressives, qui fait le centre de l'intérêt de tant de thuriféraires de l'art brut, me paraît moins importante aujourd'hui. J'accorde autant de fascination à l'art populaire des campagnes, l'art naïf inspiré, les environnements spontanés naïfs ou bruts, l'art brut, qu'à la poésie naturelle, ou à l'art carcéral inspiré, lorsque celui-ci est naïf (graffiti, tatouages, fresques et peintures naïves). Parce que le point commun à chacun de ces corpus est la poésie vitale qui s'en dégage, contribuant à réunir les humains au sein d'un dialogue et non plus d'un monologue (où risque de nous amener la passion de l'art brut). Les nouvelles formes d'art, nouvelles techniques, cela n'est peut-être plus si obsédant aujourd'hui comme ce le fut après la guerre.

Parce que le point commun à chacun de ces corpus est la poésie vitale qui s'en dégage, contribuant à réunir les humains au sein d'un dialogue et non plus d'un monologue (où risque de nous amener la passion de l'art brut). Les nouvelles formes d'art, nouvelles techniques, cela n'est peut-être plus si obsédant aujourd'hui comme ce le fut après la guerre.

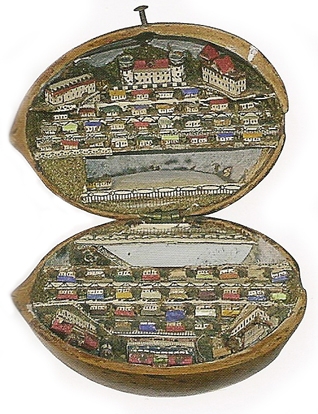

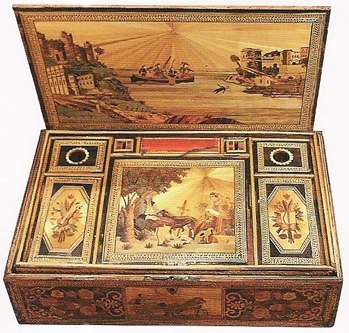

L'actualité des expositions ne nous laisse plus que quelques jours pour aller se faire une opinion par exemple au sujet de certains aspects de l'art des bagnards... En effet, une exposition, intitulée L'artisanat du bagne, a commencé au musée des Beaux-Arts de Chartres le 7 novembre 2009, prévue pour se terminer le 21 février (plus que 12 jours donc). Cette exposition est cependant liée à une seconde qui s'appellera Les artistes du bagne, qui prendra place au musée Balaguier du 25 mars prochain jusqu'au 25 mars 2011 (un an, ça laissera le temps d'aller à ce musée Balaguier de La Seyne-sur-Mer, qui a déjà prêté de nombreux objets à cette expo de Chartres, objets en rapport avec l'ancien bagne de Toulon proche de La Seyne-sur-Mer).

Cette exposition est cependant liée à une seconde qui s'appellera Les artistes du bagne, qui prendra place au musée Balaguier du 25 mars prochain jusqu'au 25 mars 2011 (un an, ça laissera le temps d'aller à ce musée Balaguier de La Seyne-sur-Mer, qui a déjà prêté de nombreux objets à cette expo de Chartres, objets en rapport avec l'ancien bagne de Toulon proche de La Seyne-sur-Mer).

L'exposition, dont je me fais une idée grâce à son catalogue, paraît rassembler des caricatures de bagnards, des peintures (de Francis Lagrange notamment), des planches du livre de témoignage sur la vie de bagnard par le prisonnier Clément (venu de la Médiathèque municipale de Rochefort, ce manuscrit illustré naïvement fut édité jadis par Gallimard dans une magnifique édition sous emboîtage ; j'ai entendu rapporter dans une librairie de La Rochelle que le manuscrit le plus connu - car il y en aurait deux - aurait été amélioré par un dessinateur resté anonyme d'après le premier manuscrit original rédigé, lui, de la main de Clément).

On y voit aussi des marqueteries de paille, des noix de coco gravées, sculptées intérieurement ou extérieurement, divers objets (buvards, coupe-papiers), des coquillages gravés (des nautiles dont la nacre est aussi adroitement ciselée que par n'importe quel orfèvre de métier), des maquettes, des bijoux bricolés... Une belle occasion en somme d'aller vérifier s'il n'y a pas là aussi la poésie que nous recherchons tant dans d'autres secteurs de la créativité populaire davantage à la mode aujourd'hui, comme le fameux "art brut".

09/02/2010 | Lien permanent

Le retour perpétuel de Matija Skurjeni

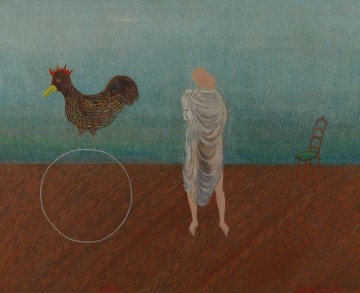

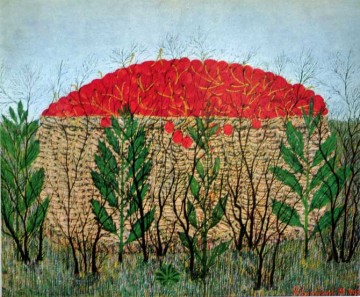

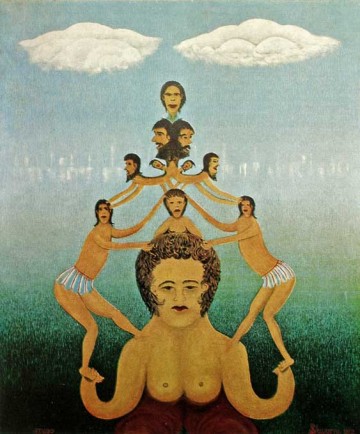

J'ai appris avec retard la nouvelle d'une exposition de la collection du surréaliste Radovan Ivsic d'oeuvres du merveilleux peintre naïf Matija Skurjeni qui s'est ouverte le 18 octobre au musée international d'art naïf de Croatie à Zagreb et qui était prévue pour s'achever aujourd'hui 18 novembre (titre: Un Skurjeni inconnu)...

Je suis un inconditionnel de ce peintre qui au sein de la peinture naïve yougoslave m'a toujours paru à part, ainsi que quelques autres comme Emerik Fejes, ou Ilija Bosilj.

Tous trois font partie des cas-limites entre naïfs et bruts, au point qu'on devrait créer une catégorie-tampon à leur usage personnel (on y rangerait ainsi aussi bien Séraphine Louis et ses splendides gerbes de vulves-calices, que Pietro Ghizzardi, ou Henri Trouillard, Célestine, Nikifor, ou encore Morris Hirshfield...; on pourrait aussi y ranger des créateurs qui sont actuellement classés soit dans les collections d'art brut, soit dans la collection Neuve Invention de Lausanne par exemple).

Dans le cas de Skurjeni, en dehors d'une palette, d'un dessin et de moyens techniques lui permettant de rendre le moindre des ses natures mortes ou paysages comme illuminé secrètement de l'intérieur, faisant rayonner toutes ses images faites d'après des motifs pris dans la réalité rétinienne d'une lumière véritablement surréelle, c'est le recours répété à l'activité onirique comme sujet d'inspiration de plusieurs de ses toiles qui le fait classer à part du reste de la peinture yougoslave qui, il faut bien le dire, vieillit mal (elle n'était pas déjà, du temps de son apparition, bien vaillante, trop léchée et vitrifiée qu'elle était et qu'elle reste aujourd'hui). Skurjeni apparaît du coup, du moins dans une partie de ses oeuvres connectée fortement à l'inspiration surréaliste, comme un cas assez patent de surréalisme ingénu.

Le poète, essayiste et dramaturge Radovan Ivsic, qui soutint en France dès 1960 (voir son petit texte, Un nouvel ami, dans Bief, Jonction surréaliste, n°spécial 10-11, 15 février 1960) le peintre, puis rédigea pour lui plusieurs préfaces à des catalogues d'exposition qu'il l'avait aidé à organiser à Paris puis à Cologne, Radovan Ivsic ne s'y est pas trompé en axant ses analyses d'abord sur cette activité de rêve chère au surréalisme comme on sait. Il vient d'y revenir dans le n°53 de la NRF (octobre 2007 ; merci à Emmanuel Boussuge de me l'avoir transmis), avec un texte de souvenirs intitulé Mon grand ami Matija Skurjeni, le mineur des rêves (apparemment, Skurjeni travailla comme mineur de fond dans un premier temps -ce qui l'apparente aux activités professionnelles d'un Augustin Lesage- avant de devenir cheminot). Il y rappelle, dans une volonté d'homologation de ses services parfois un peu trop insistante, les liens qui l'unirent très instantanément à la personne et à l'oeuvre de Skurjeni (Ivsic nous apprend que ce patronyme se traduit par"Brûlés" en français). Il l'hébergea à Paris dans son petit appartement près de Notre-Dame dans les années 60. Il relie certaines des toiles que Skurjeni exécuta alors, notamment celle qui s'intitule A deux pas de la Tour Eiffel à des faits dont il fut le témoin il y a désormais plus de quarante ans.

L'exposition du musée d'art naïf croate de Zagreb est tout entière constituée d'oeuvres qui sortent de sa collection: dix-huit peintures, vingt dessins et plusieurs estampes. Un catalogue monographique écrit par Radovan Ivsic paraît également à cette occasion.

Signalons qu'il existe aussi un musée consacré à Matija Skurjeni dans la ville où il a vécu, à Zapresic. On peut aller sur son site, où une musique traditionnelle peut parfois s'y révéler, certes par suite de manips multiples peut-être erronées, assez vite obsédante et angoissante (les temps des divers phases mélodiques se recouvrant les unes et les autres, ce qui crée cette atmosphère étrange citée précédemment, probablement de façon involontaire de la part du créateur du site). Ce musée a une architecture curieuse lui aussi, il ressemble à un bureau géant, pourvu d'un toit sous lequel on aperçoit des fenêtres qui font penser à des poignées de tiroirs (ce qui est finalement adéquat pour un musée).

Ce musée a une architecture curieuse lui aussi, il ressemble à un bureau géant, pourvu d'un toit sous lequel on aperçoit des fenêtres qui font penser à des poignées de tiroirs (ce qui est finalement adéquat pour un musée).

Radovan Ivsic a fait paraître plusieurs recueils de ses textes ou pièces de théâtre ces temps-ci chez Gallimard (Poèmes, Théâtre). Dans le recueil de textes consacrés à divers sujets d'ordre artistique ou politique, Cascades, on peut également retrouver un de ses textes plus anciens consacrés à Skurjeni.

18/11/2007 | Lien permanent

Art populaire des soldats, pour dépasser par la merveille la grande boucherie...

11 novembre... On se repasse les vieux souvenirs de la grande guerre lorsque des soldats venus de tous les horizons d'Europe et des empires coloniaux sont venus engraisser la terre de France. Et moi, je rassemble les quelques objets en provenance de soldats qui sont venus échouer entre mes mains, fragiles (ou non) traces de leur passage sur terre... :

Sans titre, "fait le le 25.9 par EMI... 1917, Souvenir de (HMANL?) Auberville-la-Renault" (commune existant dans la Seine-Maritime), ph. Bruno Montpied

Cet ange qui me fut un jour expédié du centre de la France dans une boîte pleine de paille par Stéphanie Lucas avec ce petit texte accroché autour de lui... "Je n'ai pas de nom. On dit que j'ai été créé dans une tranchée pour honorer un ami cher, c'était il y a près d'un siècle."

Anonyme, Albert Ier et Elisabeth, roi et reine des Belges, notamment durant la guerre de 14-18, avec des inscriptions, gravées comme les effigies des monarques : "Souvenir, L'Union fait la force" et avec l'écusson de la Belgique ; beaucoup d'objets et bibelots furent produits à l'image de ce roi populaire en Belgique au moment de la guerre notamment ; ph BM

Ces douilles d'obus dorées gravées d'effigies du roi et de la reine des Belges par un Poilu inconnu... On sait qu'il existe nombre de douilles ciselées en ouvrages de patience par les soldats, mais généralement plutôt gravées de motifs floraux décoratifs qui personnellement m'ennuient plus.

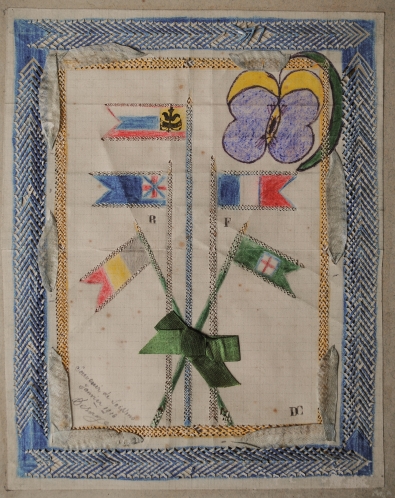

C. Desage, "Souvenir de Soissons 1916", avec monogramme au tampon "DC"; sont représentés en un bouquet relié par un nœud de soie verte les drapeaux de la France, de la Russie (probablement), du Commonwealth (probablement), de l'Italie (probablement), de la Belgique ; j'ai du mal à comprendre le dessin paraissant figurer deux tranches de pommes en haut à droite ; ph. BM

Ce petit tableau confectionné avec une curieuse technique... où des bords cadrant l'image centrale (ainsi que les hampes et les contours des drapeaux) ont été réalisés grâce à un minutieux découpage dans du papier fin quadrillé, peut-être en double épaisseur, l'un teint en bleu au crayon de couleur, un autre comme doré. Du tissu de soie est collé en relief aussi à diverses places du premier filet de cadre intérieur, lui aussi brillant légèrement, même cent ans après... Le dessin est simplement exécuté aux crayons de couleur. Travail de patience d'un orfèvre cherchant l'exploit à n'en pas douter.

Anonyme, pot en terre vernissée, XXe siècle? Ph BM

Et ce pot représentant une tête d'officier au képi jaune dont je n'ai toujours pas réussi à situer la nationalité depuis la première fois où je l'ai mis en ligne sur ce blog... Joli dessin naïf, non?

Chrétien Volckel, "Corps royal d'Artillerie 6ème régiment", sans doute entre 1830 et 1848 (époque de Louis-Philippe, voir la couronne entourée des drapeaux tricolores en haut de la composition) ; ph BM

Depuis bien plus longtemps que le XXe siècle, on trouve des traces de l'attachement enfantin des soldats pour certains prestiges de l'armée, les boum-boum des canons, les uniformes, les képis à pompons, le spectacle des combats, en dépit des atrocités qui les accompagnent, comme le dessin aquarellé sur papier ci-dessus le montre bien, avec ces militaires à la parade comme des soldats de plomb qu'un enfant viendrait de sortir d'une boîte de jouets...

Poulet, dragon dans le "1er régiment de dragons, 3= escadron,, 4= peloton, tirage 7, matricule 345, classe 1897...", photo surpeinte (apparemment), ph. BM

Et que dire de ce tableau-ci, montrant un dragon à cheval, nommé cocassement Poulet (pour une fois qu'un poulet fait du cheval...), vers 1897, dont je ne suis pas sûr qu'il soit bien l'auteur, car l'œuvre a très bien pu être confiée à un artisan spécialisé dans la retouche de photographie. Je n'ai pas démonté le cadre centenaire pour examiner le support de l'image, mais il semble bien que ce soit un tirage photographique qui ait en effet servi de base à la peinture qui a tout recouvert hormis le visage du dragon, sa main droite tenant la lance aussi... Le cheval paraît avoir été inventé et non colorié à partir de la photo, ses pattes postérieures et antérieures sont projetées en parallèle en avant et en arrière, le peintre ayant ignoré le fait -révélé par les photographies de Marey ou de Muybridge pourtant à une époque précédente- que les chevaux vont l'amble, les pattes de gauche se déplaçant ensemble à l'opposé des pattes de droite... Et donc ne pouvant prendre l'aspect des pattes que l'on voit dans cette peinture. Peint ainsi le cheval du dragon paraît voler au-dessus du sol, comme on le voit dans certains tableaux d'époques plus anciennes représentant des courses équestres (j'ai dans l'esprit un derby d'Epsom peint où les cavaliers et leurs montures paraissent en lévitation au-dessus du gazon de l'hippodrome...).

Peint ainsi le cheval du dragon paraît voler au-dessus du sol, comme on le voit dans certains tableaux d'époques plus anciennes représentant des courses équestres (j'ai dans l'esprit un derby d'Epsom peint où les cavaliers et leurs montures paraissent en lévitation au-dessus du gazon de l'hippodrome...).

Notre dragon s'est représenté en train de jouissivement caracoler dans la plaine avec ses petits camarades en arrière-plan, comme s'il s'agissait d'une sortie équestre agreste. On le croirait parti pour un tournoi de démonstration, tagada-tagada....

Les belles bacchantes des dragons fin de XIXe siècle...

Sur cette œuvre, on consultera en complément d'information la note du 18 novembre, "Fantaisie militaire", que Laurent Jacquy a consacrée à notre dragon sur son blog Les Beaux Dimanches, où l'on verra que l'auteur nous y révèle posséder plusieurs autres de ces "cadres de réservistes" fréquents entre la fin du Second Empire et la guerre de 14-18.

11/11/2015 | Lien permanent | Commentaires (1)

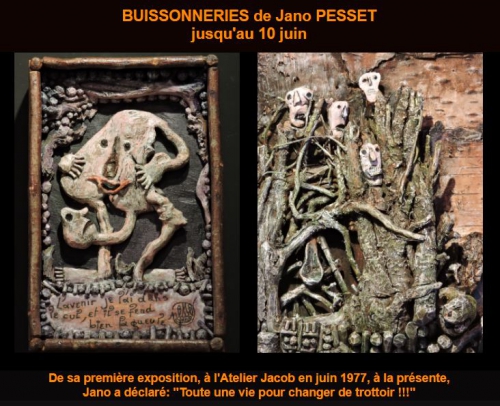

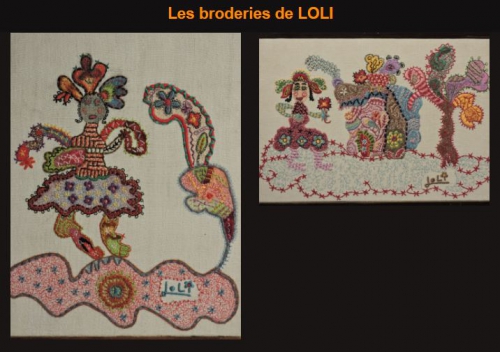

Loli et Jano Pesset dans les murs de la Fabuloserie parisienne jusqu'au 10 juin, hâtez-vous...

Rue Jacob, dans le VIe arrondissement de Paris, comme je l'ai déjà dit, la Fabuloserie, dont les principaux locaux et la collection incessible se trouvent à Dicy en Bourgogne (Yonne), a ouvert une "antenne" parisienne, où ont déjà eu lieu quelques expositions, une sur Michèle Burles, une sur des créateurs bruts polonais et actuellement la dernière en date, une expo consacrée à de merveilleux travaux, les "buissonneries" de Jano Pesset et les broderies de sa femme Loli, que je trouve personnellement remarquables, d'une extrême originalité, fleurant bon une étrange inspiration, comme venue d'extrême-orient. L'idée de la Fabuloserie et de son animatrice, Sophie Bourbonnais, était de demander aux artistes de la collection de présenter en vente des œuvres récentes, et donc ne faisant pas partie de la collection de Dicy. Cela permet aux amateurs qui voudraient se constituer une petite Fabuloserie en réduction à la maison d'acquérir quelques pépites alternatives...

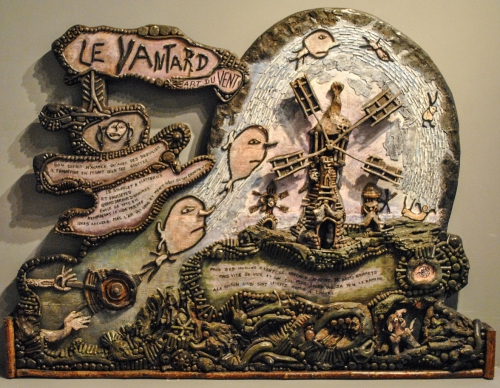

Jano Pesset et Loli ont eu peu d'occasions d'exposer à Paris, ce me semble, alors même qu'ils sont d'anciens artistes de la Fabuloserie puisque présentés par Alain Bourbonnais dès ses premiers pas de montreur d'art hors-les-normes dans la galerie qui s'appela de 1972 à 1982 l'Atelier Jacob, galerie située quasiment en face des locaux actuels de la Fabuloserie parisienne. Jano tient de l'anarchiste et du sage dans les discours qu'il parsème dans ses compositions en relief vernissé. Ce sont en vérité d'étranges œuvres d'art, mot dont il doit penser, je crois, qu'il sonne bien grandiose parfois, synonyme d'"art du vent", comme le suggère malicieusement un tableau, en trois dimensions comme les autres, qui est exposé à la Fabuloserie, collection permanente, à Dicy.

Jano Pesset, avec le texte suivant du haut vers le bas et de gauche vers la droite: "LE VANTARD / L'ART DU VENT / son esprit n'avance qu'avec des béquilles il transpire en pesant bien ses gouttes / Le soufflet à flatteries et faussettes grand doreur d'ordures enfle sa tête en remplaçant le vide par des idées creuses. Mais l'air qui orne et ment n'est qu'un ornement / Proie des moulins à vent le vantard atteint de hauts sommets mais vite se vide et son cul plus lourd que sa tête le ramène à la raison. Ainsi sont leurres remis à l'heure" ; cette littérature résonne comme en écho des jeux de mots à la Boby Lapointe, dont il ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'il est un auteur de chevet de Pesset ; un cousinage est à note aussi avec divers textes remplis d'homophonies que commit à une époque dans plusieurs petits livres l'artiste Noël Fillaudeau, dont la Fabuloserie du reste possède aussi des œuvres ; ph. Bruno Montpied, 2017.

Ce sont en réalité de véritables poèmes visuels aux formes tourmentées, tenant de la maquette de paysage, du tableau, de la sculpture, du poème-objet, réalisés grâce à une technique propre à Jano Pesset.

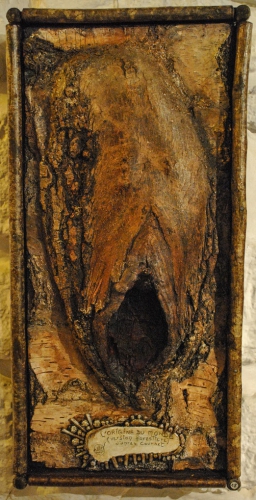

Jano Pesset, L'Homme ressemble au HERISSON..., expo "Buissonneries" à la Fabuloserie Paris, ph. B.M., mai 2017.

Jano Pesset, L'ORIGINE DU MONDE (version forestière) d'après Courbet, exposition "Buissonneries" à la Fabuloserie Paris, ph.B.M.

Il a contribué à construire la signature esthétique de l'art-hors-les-normes, avec d'autres, citons par exemple Francis Marshall et ses poupées bourrées encadrant le personnage désormais célèbre de Mauricette, Alain Bourbonnais et ses turbulents eux-mêmes, Reynaldo Eckenberger, Pascal Verbena, Michel Nedjar (qui débuta, je crois, par l'Atelier Jacob), François Monchâtre, Mario Chichorro, Jean Rosset, Joël Negri, Andrée Moiziard, Marie-Rose Lortet, Le Carré Galimard, etc. Signature d'art singulier qui constitue l'identité (quelque peu carnavalesque) de la Fabuloserie bien davantage que – ou parallèlement à – l'art brut dont certaines œuvres sont aussi présentes pourtant dans la collection (Aloïse, Podesta, Pierre Petit, Petit Pierre, Albert Sallé, Sylvette Galmiche, Juva, etc.). Ces deux tendances qui irriguent la collection reflètent Alain Bourbonnais, qui paraît avoir hésité toute sa vie entre son goût personnel pour une certaine truculence provocante et l'art brut plus tourmenté tel que collectionné par Dubuffet.

Une des six broderies de Loli exposées jusqu'au 10 juin, dépêchez-vous, elles sont en vente, ce qui est extrêmement rare concernant ces merveilleuses broderies, déjà deux de parties sur les six..., ph.B.M., mai 2017.

29/05/2017 | Lien permanent | Commentaires (4)