Rechercher : abb�� Four��

Tourisme du côté de l'art singulier (et un peu de l'art brut) (3)

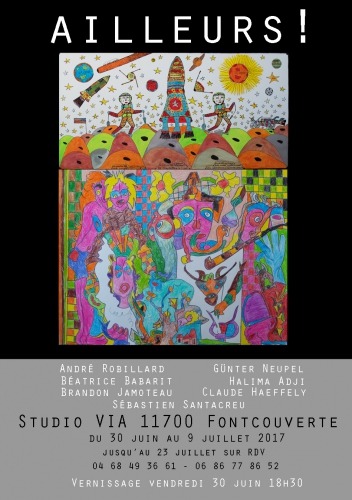

Embêtons – voulez-vous? – les lecteurs du type R.R. qui se plaignent de ne pas pouvoir être au four et au moulin (et qui, également, et peut-être, n'apprécient que modérément l'absurde et le nonsense)... Et envoyons-les, non, pas sur les roses, mais à la fois (les vernissages étant tous le même 30 juin, ça va être dur pour ceux qui voulaient manger les petits fours partout) dans trois endroits différents, en trois points cardinaux, à savoir à Saint-Trojan-les-Bains (Île d'Oléron) pour l'exposition de l'Art Partagé organisée par l'œil de lynx de Jean-Louis Faravel...

... Puis à Gisors (c'est plus près de Paris, ça), pour le bien nommé Grand Baz'art (jeu de mots sur le mot art à noter dans notre collection), où l'on verra entre autres une sélection d'art obscur de Michel Leroux,

... Puis à Gisors (c'est plus près de Paris, ça), pour le bien nommé Grand Baz'art (jeu de mots sur le mot art à noter dans notre collection), où l'on verra entre autres une sélection d'art obscur de Michel Leroux,  art obscur qui, à force d'être en pleine lumière va bientôt s'appeler l'art clair-obscur...

art obscur qui, à force d'être en pleine lumière va bientôt s'appeler l'art clair-obscur...

Et enfin, toujours le même jour de vernissage, histoire d'accentuer le grand écart, ne pas oublier d'aller "Ailleurs", c'est-à-dire, en l'occurrence à Fontcouverte (c'est tout en bas, dans le sud profond, l'Aude je crois, du côté de l'art improbable de Jean-Louis Bigou qui enchaîne les expositions depuis quelque temps, présentant simultanément art brut, art des handicapés, art enfantin...

Hein? Joli programme, qu'en dites-vous, R.R., pour vous couper en quatre, je veux dire en trois?

Et, de fait, à cause de cette date très demandée (début des vacances?), ce n'est plus d'art partagé qu'il faut parler, mais bien plutôt d'art simultané... Mais bon, je taquine (faut-il le souligner? Eh bien oui...), hormis le Baz'art de Gisors, qui ne dure que trois jours, pour les deux autres, si vous ne tenez pas aux petits fours, vous pourrez sauter dans des véhicules qui vous emméneront partout pour ne rien rater, puisque les deux autres expos durent un peu plus durant le mois de juillet.

23/06/2017 | Lien permanent | Commentaires (3)

”Le Génie des Modestes” au Centre Emmaüs d'Esteville, avec votre serviteur

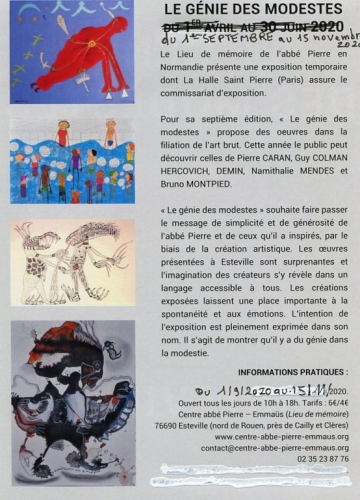

On peut s'amuser à comprendre ce terme, "le génie des modestes", comme un jeu qui consisterait à repérer parmi les cinq artistes sélectionnés par Martine Lusardy pour le Centre Emmaüs d'Esteville, au nord de Rouen, le génie en question...! Car la formule est - involontairement - ambivalente... Alors qu'en réalité, il s'agit de présenter une sélection de créatifs modestes... ne disons pas "humbles", parce qu'au moins deux d'entre eux ne le sont guère (je vous laisse deviner lesquels). "Modestes", terme que l'on pourrait aussi interpréter comme légèrement réducteur, si on ne le prenait pas plutôt comme l'indice d'une sincérité dans l'acte de création.

Les flyers, les communiqués de presse, du fait du report des dates de l'expo, sont devenus caducs, car pas réimprimables à volonté...

Cette manifestation, prévue initialement du 1er avril au 30 juin 2020, a été reportée à des temps moins difficiles en terme de visite d'exposition, soit du 1er septembre au 15 novembre 2020 prochains (ouverte tous les jours de 10h à 18h). Elle présente les œuvres de Pierre Caran, Guy Colman Hercovitch, Demin, Namithalie Mendés et Bruno Montpied (votre serviteur).

Pierre Caran, L'homme visionnaire, 30 x 24 cm, 2006, ph. et coll. Bruno Montpied.

Pierre Caran, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à quelques reprises sur ce blog, Je renvoie donc les lecteurs à ces notes précédentes. Je ne connais pas le travail de Guy Colman dont je crois deviner cependant que comme certains nouveaux réalistes d'autrefois il aime les objets usés par le temps. Demin, j'ai aussi parlé de lui dans mes anciennes notes, lorsqu'il avait été exposé à la galerie d'Alain Dettinger à Lyon.

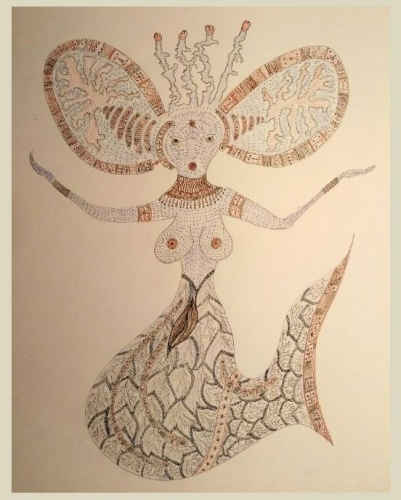

Demin, sans titre (une sirène), vers 2017, ph. Demin.

Namithalie Mendés, c'est une découverte de la librairie de la Halle Saint-Pierre où j'avais été frappé par ses dessins d'une grande ingénuité, ceux d'une enfant perpétuée à l'âge adulte en raison sans doute dans son cas d'une complexion psychologique particulière. Sa saga graphique (commencée à l'âge de dix ans et jamais interrompue depuis ; elle est née en 1994) raconte par séquences diverses sa vie réelle, et rêvée apparemment, manifestant un amour très profond de l'observation des autres êtres humains dont elle rapporte les dialogues dans d'innombrables bulles très vivantes. J'ajoute qu'elle ne veut pas laisser partir définitivement ses productions loin d'elle, car elle y est viscéralement attachée. De tous les créateurs ici exposés, elle est la seule à pouvoir entrer véritablement dans la catégorie de l'art brut.

Namithalie Mendés, deux dessins aux feutres et crayons sur papier, exposés à la librairie de la Halle Saint-Pierre du 1er au 30 juin 2019.

Quant à moi, je ne vais pas me présenter (à d'autres de le faire...), on peut toujours se reporter au photoblog que je tiens depuis 2013 en colonne de droite sur ce blog où j'égrène diverses productions de manière chronologique. Je dirai seulement que j'expose au Centre Emmaüs douze dessins, tous de mêmes dimensions (aux alentours de 32 x 24 cm, encadrés en 40 x 30 cm) dont celui ci-dessous. Ils sont tous disponibles à la vente.

Bruno Montpied, Le Samouraï échoué, technique mixte sur papier, 31 x 23 cm, 2019.

*

ADRESSE: Centre abbé Pierre - Emmaüs. Lieu de mémoire, lieu de vie, Route d'Emmaüs - 76690 Esteville

tél : 02 35 23 87 76 - port : 06 28 27 65 04. www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

L'exposition, organisée sous le commissariat de la Halle Saint-Pierre, est ouverte tous les jours de 10h à 18h.

29/08/2020 | Lien permanent | Commentaires (9)

La poésie aujourd'hui (1)

Cadavres exquis

Darnish, Laurent Mahuas, Bruno Montpied

(séance de la nuit du 1er janvier 2016, vers 3h du matin)

1.

Et il s’est perdu.

Oui, dans la boîte où étaient rangés les os de son père.

Pourtant, il était un modèle

Qui montrait de bien belles jambes.

J’aime les belles fesses, surtout les grosses.

C’est ce que tout le monde demande à Quentin.

2.

La barrière était trop mouillée pour un drapeau.

Elles levaient la main pour demander à ma femme de chanter à tue-tête.

Cela causait du tapage dans le garage de tous les jours,

Ton four rempli de grains de raisin qui fondent sur

Une grande maison pleine de singes qui grimpent aux rideaux en criant :

Je n’en peux plus !

3.

La couleur verte m’a longtemps ennuyé.

Elle est très belle, trop belle même

Mais je me sens un Superman.

A Concarneau, je pêchais le plus beau poisson du monde.

Certes !

Et on s’en ira vers le bord de mer des algues qui ressemblent aux cheveux, bien sûr !

Car je suis un cochon.

4.

(Laurent Mahuas, Bruno Montpied)

L’ourlet déchiqueté de sa jupe,

Je n’en ai rien à foutre.

Là, au fond de la trompe de l’éléphant,

Une petite chapelle inconnue

Baisse les yeux

Avec le temps.

22/11/2020 | Lien permanent | Commentaires (8)

A l'Atelier Véron, Sylvia Katuszewski, dès le 16 novembre

Du 16 Novembre au 31 Décembre 2023, "Nos yeux reçoivent la lumière d’étoiles mortes" est le titre de la nouvelle expo de Sylvia Katuszewski, qui présente une trentaine de céramiques, de pastels et de gouaches à cette occasion à l'Atelier Véron, rue Véron à Montmartre. Sur le site web de cette dernière galerie, on trouvera les renseignements essentiels sur cette artiste dont j'apprécie, par pure préférence personnelle, les travaux en deux dimensions surtout (comme je crois l'avoir déjà dit il y a une douzaine d'années, à l'occasion d'une précédente exposition). Plusieurs œuvres sont affichées dans la rubrique qui est consacrée à Sylvia sur ce site web.

L'artiste chez elle à côté d'une de ses céramiques et d'un de ses grands dessins, photo Bruno Montpied, mars 2023.

Les étoiles mortes que cite le titre de l'exposition renvoient entre autres à ces figures qui paraissent hanter l'artiste, anges (parfois comme divinisés), êtres nimbés de mémoire floue, potentialités anéanties, qui continuent de pousser leur existence non développée à travers ses mains, jusqu'à revenir par la grâce de l'art du fond des fours, à céramique s'entend.

13/11/2023 | Lien permanent | Commentaires (4)

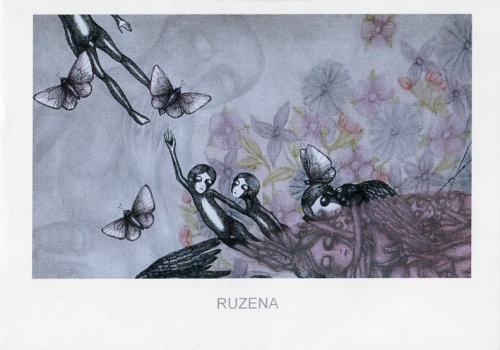

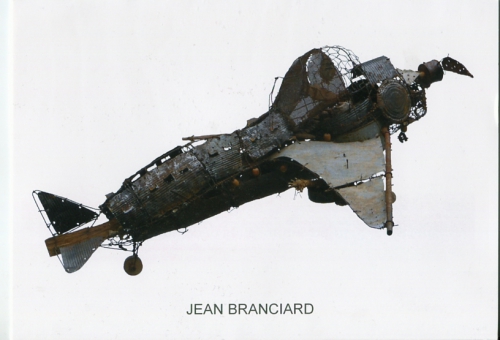

A Carquefou, Ruzena et Jean Branciard s'envolent, Montpied reste à terre

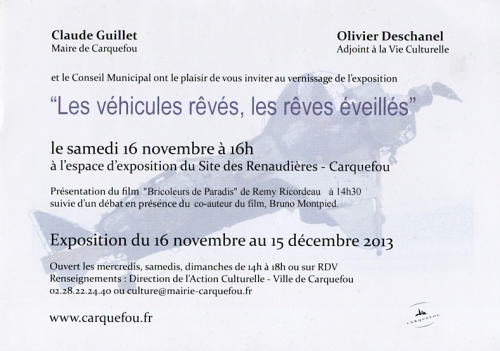

Que voilà un titre tarabiscoté... Mais fondé. Je vais le 16 novembre prochain participer au vernissage de la double exposition Ruzena-Branciard à l'espace d'exposition du Site des Renaudières à Carquefou (périphérie de Nantes), deux artistes véritablement inspirés que je défends depuis belle lurette (avec Branciard, on s'est connu par ce blog d'ailleurs). Je participe, mais pas seulement en allant engloutir des petits fours et en mondanisant. Je présente un peu avant le vernissage, qui commence officiellement à 16h, le film de Remy Ricordeau, Bricoleurs de Paradis, que j'ai co-écrit avec lui et qui est inséré dans mon livre Eloge des Jardins Anarchiques, traitant du même thème que le film à savoir les environnements spontanés populaires et que donc je présenterai par la même occasion. A signaler que ce livre est sur le point d'être épuisé après son deuxième tirage (en fera-t-on un troisième, on hésite...).

Ruzena et ses "rêves éveillés" au Site des Renaudières, Carquefou, 16 novembre-15 décembre 2013

Jean Branciard et ses "véhicules rêvés" au Site des Renaudières à Carquefou, mêmes dates que Ruzena

Les images que la Direction des Affaires Culturelles de la mairie de Carquefou a choisies de publier sur le carton d'invitation montrent pour Ruzena un de ses désormais habituels personnages nus quoique prudemment striés d'ombre en train de s'échapper du cadre vers le ciel et pour Jean Branciard une sorte d'avion déglingué, constitué comme le préfère l'artiste de bouts de métal rouillé et de morceaux de grillage, demi hélice, trous dans la carlingue qui part en morceaux, etc. Nos deux amis, sans se concerter probablement, semblent s'être donc pris de passion pour les airs. Quant à moi, je resterai prudemment à les regarder depuis le plancher des vaches où mes habitants-paysagistes s'enracinent.

Carton d'invitation avec une erreur dans le libellé de présentation du "film" Eloge des Jardins anarchiques"...

A signaler cependant une erreur dans le carton d'invitation (ci-dessus) puisqu'il écrit que sera présenté à 14h30 le samedi 16 novembre le film "Eloge des Jardins anarchiques", suivi d'un débat avec son "réalisateur" à savoir moi... On a fait là évidemment une confusion entre le livre et le film. J'insère ci-dessous le carton tel que je l'ai corrigé et tel que l'on aurait dû le publier (j'espère que la Direction des Affaires Culturelles ne m'en tiendra pas rigueur)...

Exposition "Les véhicules rêvés, les rêves éveillés", Ruzena et Jean Branciard, du 16 novembre au 15 décembre 2013, espace d'exposition du Site des Renaudières, Carquefou. Ouv. les mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h o usur RDV. Renseignements: Direction de l'Action Culturelle de la Ville de Carquefou: 02 28 22 24 40 ou culture@mairie-carquefou.fr

06/11/2013 | Lien permanent | Commentaires (1)

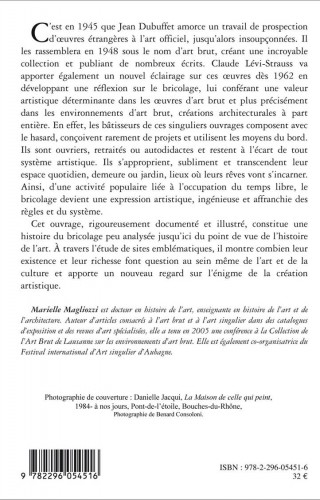

Art Brut, architectures marginales, un livre de Marielle Magliozzi

En chantier depuis quelques années (au départ ce fut une thèse de doctorat en histoire de l'art soutenue en 2003), l'ouvrage qui paraît ces temps-ci aux éditions de l'Harmattan, Art brut, architectures marginales, sous-titré Un art du bricolage, aura nécessité beaucoup de souffle à son auteur, Marielle Magliozzi, puisqu'il aura fallu le remanier, le retravailler profondément afin de le faire passer du format universitaire à une version plus grand public.

L'ouvrage que je n'ai pas encore eu entre les mains paraît traiter, dans une optique d'art du bricolage (le texte du 4ème de couverture réunit Lévi-Strauss avec Dubuffet) appliqué à la création d'environnement artistique, d'au moins une vingtaine de sites disséminés en France, certains ayant disparu aujourd'hui (on sait que ces environnements n'ont pas encore reçu la grâce d'être considérés comme des éléments incontournables de notre patrimoine, on se demande toujours pourquoi...).

Peut-être Marielle Magliozzi revient-elle en particulier dans cet ouvrage sur ce créateur, nommé Louis Auffret, basé à Six-Fours dans le Var, qu'elle avait succinctement évoqué dans le n°49 de Raw Vision à l'hiver 2004-2005... Auteur d'un environnement complexe qui s'est trouvé par la suite rasé, avant qu'on ait eu le temps d'en entendre parler (Marielle est la seule à ma connaissance à posséder des photos de ce site)... Il semble acquis en tout cas qu'on retrouvera dans son livre certains créateurs plus connus comme Chomo ou Marcel Landreau, le "caillouteux" de Mantes-la-Jolie, dont les statuettes organisées en saynètes parfois automatisées étaient confectionnées à l'aide de morceaux de silex collés les uns aux autres. Son site était un des plus extraordinaires parmi tous ceux qui ont pu exister en France. Hélas... Mille fois hélas, il fut lui aussi balayé après la disparition de son auteur.

Attendons donc d'avoir le livre pour en parler plus largement, et donnons à tous ceux qui n'auraient pas eu l'info les renseignements que Marielle Magliozzi a eu la gentillesse de nous faire parvenir. Le livre peut d'ores et déjà se commander dans n'importe quelle librairie, en attendant de le voir en rayon à la rentrée après les grrrrrandes vacances (prix 32 €).

03/07/2008 | Lien permanent

Joseph Vaylet et la ”poésie de la liste”, selon Emmanuel Boussuge

Joseph Vaylet, un art spontané de la poésie de listes

Joseph Vaylet en tenue de félibrige, image du site du Musée Joseph Vaylet.

La petite ville d’Espalion en Aveyron dispose d’une richesse de musées à faire pâlir de bien plus grandes cités. Outre la chapelle des pénitents transformée en petit musée d’art religieux, elle compte trois autres lieux consacrés à la présentation de collections muséales : le musée des mœurs et des coutumes (poteries, cuivres, archéologie, art religieux)¹, un improbable musée du scaphandre et surtout le musée Joseph Vaylet. Ce dernier personnage (1894-1982) a réuni la plus hétéroclite des collections. L’intérêt de nombreux objets est un peu difficile à percevoir, mais de magnifiques pièces issues de la verve créative des bergers locaux et quelques autres chefs d’œuvre d’art populaire justifient plus qu’amplement le voyage. Presque vingt ans avant moi, Bruno Montpied avait visité ce réjouissant bric-à-brac et je renvoie à sa Petite promenade dans l’art populaire du Rouergue (Gazogène, n°14-15) pour plus longue description du lieu. C’est un autre aspect de l’activité de Joseph Vaylet dont je vous propose l’éloge.

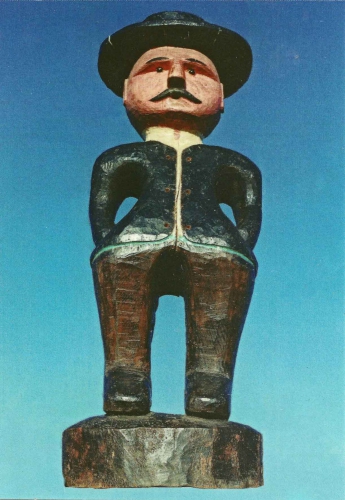

« Le député de la Montagne » œuvre d’un artiste espalionnais ; début du 20ème siècle. Sculpture en bois polychrome, hauteur 90 cm (d’après la légende d’une carte postale en vente au Musée J. Vaylet, photo P. Saillan).

Outre son activité de collectionneur tous azimuts, Joseph Vaylet était aussi poète occitan, folkloriste et encore un ethnologue autodidacte à la curiosité toujours en éveil. Je ne garantirais pas la scrupuleuse exactitude de tous les détails faisant la matière de ses opuscules, il est indéniable en revanche que ce personnage haut en couleurs illustra la poésie de la liste avec un sens du disparate presque sans égal, de même nature que celui qu’il déploya pour constituer sa collection.

On sait que la poésie de la liste repose sur un subtil dosage de l’analogue et du dissemblable. Prévert a illustré le genre d’une manière flamboyante, les auteurs de l’Oulipo dans un tout autre style, Joseph Vaylet, lui, est le type même du poète de la liste spontanée, guidé par un sens de l’hétérogène qui pourrait paraître inné. Jugez d’abord par cet extrait de sa bibliographie telle qu’elle figure dans un de ses ouvrages :

« Lou Martiri de sant Hilarian (hors commerce)

L’Alh (L’Ail). Étude folklorique en langue d’oc, 1940, rare – 13 F.

Heures Ferventes. Recueil de poésies sentimentales, 1972, 25 F.

Proverbes et dictons rabelaisiens, 1260 dictons, 264 pages, 1er vol. – 45 F.

Presics de l’abat Badaruca (avec traduction fr.) – 27 F.

Flors d’Aubrac (poèmes d’oc avec traduction) – 35 F.

Rêveries normandes (poésies).

Le Tribunal de Commerce de Saint-Geniez (rectification d’une erreur historique)

Étude folkloriques :

- Le bâton dans le folklore

- La croix dans le folklore

- La dent dans le folklore

- L’âne dans le folklore

Histoires gaies (Humour et cure thermale) (sous presse [en 1977]) ».

Humour et cure thermale, comment résister ?

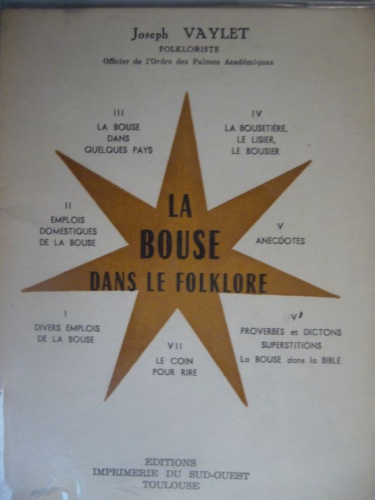

J’ai mis de côté deux ouvrages dont la table des matières offre elle-même exemple extraordinaire de fantaisie raisonneuse mise en liste. Voici donc le plan de La Bouse dans le folklore (Éditions Imprimerie du Sud-Ouest, Toulouse, 1977) :

:

« Préambule

Chapitre premier – Divers emplois de la bouse.

A. La bouse dans la médecine.

B. Recettes magiques.

C. Emplois de la bouse dans la science vétérinaire et en botanique.

1. Dans la science vétérinaire.

2. En botanique.

Chapitre II. – Emplois domestiques de la bouse.

A. En Rouergue.

1. Le bousage de l’aire (plan de la ferme et cliché de l’aire).

2. Le four, les plafonds, la toiture, carreaux cassés.

3. Teintureries, peintres, poterie.

4. Utilisation par les bergers.

B. Dans d’autres régions.

1. En Vendée.

2. La fête des Bousats de l’île de Noirmoutier.

Chapitre III. – La bouse dans quelques pays.

A. En Inde.

B. En Australie.

C. Aux États-Unis.

Chapitre IV. – La bousetière, le lisier, le bousier.

Chapitre V. – Anecdotes.

Chapitre VI. – Proverbes et dictons.

Superstitions.

La bouse dans la Bible.

Chapitre VII. – Le coin pour rire.

Le mot de la fin. »

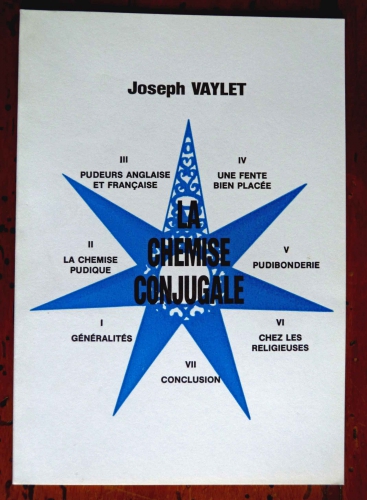

La table des matières de son étude posthume sur la mythologique chemise conjugale (Imprimerie Rigal, Espalion, 1985) est moins développée. Elle figure intégralement sur la page de couverture du petit livre. L’occasion pour nous d’admirer aussi un art de la composition typographique charmant de désuétude :

Coll. E. B.

Emmanuel Boussuge

Exemple de "chemise conjugale" que Doisneau et Dubois dans leur livre Les Auvergnats (Ed. de La Martinière) considèrent comme d'une authenticité douteuse, ce qui n'est pas du tout l'avis d'un Michel Valière par exemple (voir commentaire ci-après)

______

¹ Le musée des mœurs et coutumes dont parle Emmanuel Boussuge dans cette note s'appelait à l'époque (1996) où je consacrai un texte à l'art populaire à Espalion dans Gazogène n°14-15, le "musée départemental du Rouergue". (Note du Sciapode)

21/11/2014 | Lien permanent | Commentaires (13)

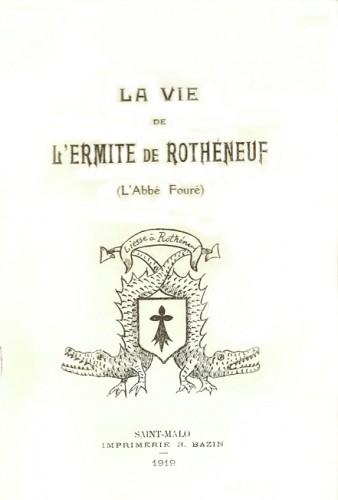

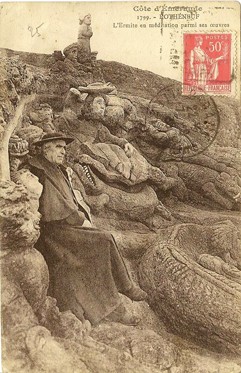

La Vie de l'abbé Fouré, par Noguette (1919)

Il y a 90 ans cette année, soit donc en 1919, paraissait la première biographie consacrée à l'Ermite de Rothéneuf, l'abbé Adolphe-Julien Fouré, connu pour avoir sculpté non seulement les rochers de la côte, sur le site de la Haie, dans le bourg de Rothéneuf, mais aussi toute une série de statues en bois étonnantes qu'il montrait dans le village même, dans l'enceinte de son Ermitage.

Pour fêter en quelque sorte cet anniversaire, j'ai décidé de publier ici le texte de cette courte biographie, ce que personne n'a eu l'idée de faire depuis sa première édition. Seuls quelques fragments ont paru en de brefs extraits ici ou là. Elle est due à un écrivain régionaliste breton, spécialiste de la Côte d'Emeraude du début XXe siècle, Eugène Herpin, qui signait du pseudonyme de "Noguette".

La Vie de l'Ermite de Rothéneuf

(L'Abbé Fouré)

I

L'abbé Fouré - qu'on appelait l'ermite de Rothéneuf - naquit à Saint-Thual, canton de Tinténiac, le 7 mars 1839 (1). Guillaume, son grand-père paternel, était fermier-général d'Etienne-Auguste Baude de la Vieuville, marquis de Châteauneuf, guillotiné à l'âge de quatre-vingt-deux ans, sur la place du Champ-de-Mars, à Rennes, le 4 mai 1793.

Ce Guillaume avait épousé Françoise Laisné, de Dol, dont le frère François-Henri, entré dans les Ordres, était économe au Séminaire de cette ville à l'époque de la Révolution, et émigra à Jersey, où il mourut le 3 mai 1795.

Du mariage de Guillaume Fouré, avec Françoise Laisné, naquirent deux enfants, Adolphe et Albert, qui furent élevés par leur oncle.

Adolphe devint le domestique de Mgr Urbain René de Hercé, dernier évêque de Dol, et passa avec lui en Angleterre, à l'époque des mauvais jours. Son frère Albert le suivit.

Revenu en France, après deux années d'exil, il se fixa à Saint-Thual. En 1796, il fut nommé maire de cette commune et en devint le bienfaiteur.

Mgr Urbain de Hercé ayant été nommé grand-aumônier de l'armée catholique et royale, par le pape Pie VI, son fidèle serviteur Adolphe l'accompagna dans la malheureuse expédition de Quiberon, et fut fusillé avec son maître, sur la Garenne, à Vannes, le 29 juillet 1795.

Un grand-oncle maternel de notre bon ermite, Jean Astruc, de Saint-Solen, était patron de barque. Ce fut lui qui, à la descente de Quiberon, conduisait le bateau où se trouvaient le général de Sombreuil et le comte Bozon de Périgord, son officier d'ordonnance. Une balle frappa Jean Astruc, en plein cœur, au moment où il allait aborder le rivage, et son sang éclaboussa l'uniforme de ses illustres passagers. On le voit, l'Abbé Fouré avait du sang de chouan dans les veines (2).

Son enfance, bercée des souvenirs de la Révolution, s'écoula au milieu des landes paisibles de Saint-Thual: c'est là que naquit, dans son âme de paysan breton, le goût de la solitude et de la rêverie. Le recteur de la paroisse, ayant remarqué sa piété, lui enseigna les premières notions de latin. Adolescent, il fut envoyé au Petit-Séminaire de Saint-Méen, d'où il entra au Grand-Séminaire de Rennes. Ordonné prêtre, en 1863, il exerça d'abord son ministère sacerdotal, comme vicaire dans différentes paroisses du diocèse. Alors, il fut nommé recteur de Paimpont.

De cette période de sa vie, il conserva un inaltérable souvenir. Grand pêcheur, ainsi qu'intrépide chasseur, épris de la vie contemplative, il adorait sa chère paroisse, dont le clocher se mire dans l'étang, sur lequel glissent, dans leurs robes de brouillard, les mystérieuses « dames blanches ». Il aimait s'égarer dans les mystères de cette étrange forêt de Brocéliande, où les légendes, dit le folkloriste, sont nombreuses autant que les feuillages. Ce fut, dans le domaine de Merlin l'Enchanteur, de la fée Vivianne et du Val-sans-Retour, dans ce paradis breton des fées, des chevaliers de la Table Ronde, du roi Arthur... que le futur sculpteur de Rothéneuf trouva sa tournure d'esprit et l'inspiration de ses œuvres futures.

Lorsque l'abbé Fouré était recteur de Paimpont, les forges, aujourd'hui endormies, étaient en pleine activité. Elles étaient la richesse, l'animation et la gloire de la paroisse. Dans le cours de l'année 1866, le bruit se répandit, dans le bourg, qu'elles allaient être fermées. Les princes d'Orléans, retirés à Londres, étaient alors les propriétaires, tant de la forêt que des hauts-fourneaux. A cette nouvelle, le bon recteur partit pour l'Angleterre. Auprès des princes, il plaida, avec toute son âme, la cause de ses paroissiens et de leurs hauts-fourneaux. Il perdit son procès: la décision était irrévocable. Le cœur désolé, il revint auprès de ses ouailles. Peu de temps, après, il fut nommé recteur de la paroisse de Retiers, et ensuite de celle de Langouet, canton de Hédé.

Cependant, la vieillesse venait. Le bon recteur était devenu sourd. Puis ce fut une paralysie de la langue. Il fallait songer à la retraite: où aller ? Il demanda conseil au recteur de Rothéneuf. Celui-ci lui décrivit sa paroisse, bornée par la mer et des rochers sauvages. L'abbé Fouré donna sa démission de recteur, et vint à Rothéneuf, où il loua un petit logement. C'était en octobre 1893 (3).

II

Désormais, ce ne sera plus la vision de la légendaire Brocéliande, ou de la verdoyante et paisible campagne de Langouet ; ce sera la vision de la mer qui charmera, seule, l'âme rêveuse du vieux prêtre breton.

Quelle émotion! Quand, pour la première fois, par un de ces prestigieux couchers de soleil, qui sont un des charmes de la Côte d'Emeraude, il contempla I'admirable site que domine la pointe de La Haie. Tout près, l'île Bénétin tenant, dans ses tenailles de granit, l'émouvant squelette d'une goélette naufragée. Plus loin, à gauche, découpant leurs silhouettes aux tons mauves, dans les teintes orangées du couchant, le Grand et le Petit-Chevret. Au premier plan, le Gouffre, dont les roches noires prolongent, jusqu'à la mer, leurs béantes excavations.

Et, le soir tombant, il remarqua que les rochers, à mesure qu'ils s'estompaient, prenaient des formes étranges. Celui-ci devenait un monstre fabuleux ; cet autre, un reptile fantastique. Dans ses courses, au fond des bois et des chemins creux, il avait fait déjà la même observation, se plaisant à deviner tout un monde mystérieux, dans les silhouettes des arbres et les replis de leurs séculaires racines, se tordant, comme des couleuvres, sur le revers des fossés. Profiter des contours du rocher et des sinuosités d'une branche, ou donner le coup de pouce pour faire naître, du granit ou du chêne, l'œuvre ébauchée par la nature : tel fut le système de l'ermite de Rothéneuf.

Ce fut, pour occuper sa solitude et son désoeuvrement, qu'il se mit au travail, fouillant, de son ciseau, le roc et le granit. Jamais il n'avait eu ni leçons ni conseils, et ses instruments étaient rudimentaires.

Voici les Rochers sculptés. Les sujets se pressent, se tassent, se bousculent. C'est là, aspergé par les embruns et secoué par les vagues, un art primitif, étrange, qui rappelle les grimaçantes silhouettes des gargouilles moyenâgeuses. Dominant le tout, un haut calvaire qui bénit cet étonnant musée de pierre.

Non loin de ce musée de pierre, signalons tout spécialement la fontaine Jacques-Cartier, située au bout du chemin vicinal, à l'endroit appelé « les Bas-Chemins ». A cette fontaine, qui est intarissable, Jacques Cartier, raconte la tradition populaire, fut puiser sa provision d'eau, à la veille de partir, sur la Grande-Hermine, à la découverte du Canada.

L'ermite aimait se reposer au pied de cette fontaine, dont il sculpta la pierre, avec un attrait tout particulier.

Mais, visitons surtout l'ermitage. Au-dessus du mur crénelé qui lui sert de clôture, émergent des têtes grimaçantes et naïves, qu'animent des yeux verdâtres, des bouches béantes et des coiffures aux rutilantes couleurs. Elles semblent regarder ironiquement le visiteur. Elles se nomment: Enguerrand de Val, Pia de Kerlamar, Marc de Langrais, Yvonne du Minihic, Perrine des Falaises, Adolphe de la Haye, Cyr de Hindlé, Jeanne de Lavarde, Karl de la Ville-au-Roux, Gilette du Havre et Benoît de la Roche.

A l'intérieur, l'établi rudimentaire sur lequel les racines de chêne se transformaient en serpents, en hiboux et en dragons. Sur cet établi, son dernier travail demeure inachevé. Voici son beau portrait, grandeur nature. Voici le banc sur lequel il peignait ses oeuvres, et le fauteuil, orné de devises, sur lequel, tant de fois, il s'est assis pour donner, gracieusement, des milliers et des milliers d'autographes à ses innombrables visiteurs.

Je ne puis, évidemment, décrire toutes les œuvres de l'ermite, soit rangées dans des galeries, par les soins du propriétaire de ce curieux musée, soit groupées dans le jardin et dans les différentes pièces de la jolie gentilhommière.

Signalons, toutefois, M. et Mme de Rothéneuf. Le mari est un marin et sa « payse », avec la coiffe d'autrefois, tient un perroquet que son « homme » lui a rapporté des îles. Egalement, le groupe qui représente les Nations au pied de la Vierge, le Chasseur indien et Ranavalo qui, juchée sur un monstre, traverse une rivière à la nage. Une mention toute spéciale à ces troncs de chêne que le ciseau de l'ermite transforma en Gargantua. Des fleurs nombreuses, des têtes sans fin complètent cette œuvre curieuse dont, à différentes reprises, l'ermite refusa des sommes importantes,

Oh ! Il n'était pas intéressé, le bon ermite. A l'entrée de son musée, il y avait un tronc. Donnait qui voulait ! Et, si la recette, à la fin de la saison, dépassait, ses modestes besoins, il en donnait le surplus aux pauvres.

L'ermite avait un curieux album, sur lequel étaient les autographes les plus variés. J'en ai détaché ces deux strophes :

Ici, l'art, à son tour, embellit la nature,

A ces différents blocs, le ciseau d'un sculpteur

Habile a su donner des traits, une figure,

Voici des cavaliers ; plus loin, un enchanteur.

Dragons ailés, serpents, fantastiques chimères,

Des monstres effrayants, des êtres fabuleux

Invoquant, du passé, légendes et mystères,

Des héros et des saints apparaissent à nos yeux.

Ayant, pendant vingt années, sculpté le bois et le granit, et, avec son art primitif, fait la fortune de Rothéneuf, l'abbé Fouré - le dernier des ermites de France - mourut pieusement dans sa petite gentilhommière, au milieu de ses statues de chêne. C'était le 10 février 1910.

Le 29 juillet suivant, des amis firent apposer sur sa maison une plaque commémorative portant, en lettres d'or, cette inscription :

"HOMMAGE A L'ABBÉ ADOLPHE FOURÉ

L'Ermite de Rothéneuf

Né à Saint- Thual (I.-et-V.) le 7 mars 1839 (4)

Décédé, dans cette demeure, le 10 février 1910.

En sculptant, il se fit le bienfaiteur de ce pays."

Deux jours après la pose de cette pierre, avait lieu la vente aux enchères des curieuses sculptures. M. Galland, propriétaire de la maison, eut l'heureuse idée d'en acheter le plus grand nombre. En sa faveur, notamment, furent adjugées, en bloc, toutes celles qui remplissaient le jardin. Ainsi, l'œuvre de l'abbé Fouré a pu être conservée, et elle attire toujours l'attention du touriste qui ne va pas visiter Rothéneuf, sans aller voir, « le Musée de l'Ermite » (5).

NOGUETTE

(Imprimerie Bazin, 1919, Saint-Malo)

1. Cette date ne correspond pas à celle de l'acte de naissance. Voir ci-dessous.

2. On notera que Noguette oublie de nous indiquer clairement qui étaient les parents de l'abbé. L'acte de naissance publié par Frédéric Altmann en 1985 (voir ci-dessous pour les références exactes de son ouvrage) les identifie sous les noms de François Fouéré et Anne Redouté. La graphie "Fouéré" n'apparaît que dans les actes d'état-civil. L'abbé signait les cartes postales représentant ses rochers d'un autographe indiquant "l'abbé Fouré". Je garde personnellement cette graphie conforme aux usages de l'abbé.

3. On a ici la date exacte de l'arrivée de l'abbé à Rothéneuf, et par conséquent la date du début de ses travaux aussi.

4. Cette date ne correspond pas à celle qui est apposée sur l'acte de naissance de l'abbé, à savoir le 4 septembre 1839. Acte qui a été republié dans Frédéric Altmann, L'Ermite de Rothéneuf, le sculpteur des rochers de Rothéneuf, 1839-1910, AM, Nice,1985.

5. Hélas, ce musée a disparu aujourd'hui, sans qu'on sache précisément à quelle date. Les rumeurs parlent d'une destruction intervenue pendant la guerre, période pendant laquelle les populations civiles qui habitaient Rothéneuf furent évacuées. Les seuls objets sculptés qui réapparaissent au gré des expositions en galeries (par exemple à la Galerie de Messine à Paris, ou à la galerie de l'association ABCD à Montreuil) sont des meubles, tabernacle, commode ou bois de lit. Ce qui paraît logique lorsqu'on sait qu'à la vente aux enchères des biens de l'abbé ce furent surtout des meubles qui partirent de l'ermitage. On acheta utile à cette époque. Les sculptures étaient sans doute soit moquées soit réservées au propriétaire de l'Ermitage qui en racheta effectivement la majorité. Cela causa paradoxalement leur perte, puisqu'elles disparurent avec l'ermitage censé les protéger.

24/09/2009 | Lien permanent | Commentaires (5)

Page : 1