21/07/2025

Les collections d'art brut ne sont pas toutes pareilles

L'exposition de 402 œuvres de la collection d'art brut de Bruno Decharme, tirée de sa donation récente au MNAM du Centre Georges Pompidou – ce qui correspond à un peu moins de la moitié de la totalité des oeuvres données –, et présentée cet été au Grand Palais rénové, pourrait faire croire au public qui n'a jamais entendu parler d'art brut qu'elle représente la seule collection d'art brut existante. Or, des collections d'art brut, il en est plusieurs, et de couleurs variées. Les contours de la notion étant de plus assez flous – l'autorité centrale qui était autrefois représentée par Dubuffet, l'inventeur de la notion et du terme, puis par Michel Thévoz, premier conservateur de la collection d'art brut donnée par Dubuffet à la ville de Lausanne, ayant grandement lâché du lest sur les autorisations d'étiqueter brut ou pas –, cela a encouragé depuis déjà quelques décennies les collectionneurs, les galeries, les artistes eux-mêmes à étiqueter bruts à tout va toutes sortes de productions. Il y a plusieurs arts bruts ainsi. Leur point commun restant est que l'on a toujours affaire à des non professionnels de l'art, sans formation artistique, sans référence à l'histoire de l'art passé ou contemporain. Mais l'on trouve désormais un art brut plus austère, peu sensuel, dépressif, à côté d'autres arts bruts plus tournés vers l'enfance, l'humour, la fantaisie, la plaisanterie, au nombre desquels on peut ranger la catégorie des environnements populaires spontanés toujours difficiles à classer, dans l'art brut ou dans l'art naïf, son frère ennemi.

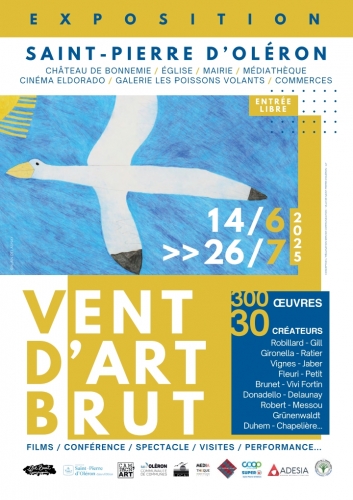

En même temps (ou du moins, durant ce même été mais sur une partie plus courte), que l'exposition Decharme, se tenait (ça se termine dans cinq jours, le 26 juillet) une exposition intitulée "Vent d'art brut" sur l'île d'Oléron, à Saint-Pierre-d'Oléron précisément, regroupant plusieurs événements, projections, conférence, ateliers, expo... C'est l'association Art brut en compagnie, animée par Alain Moreau – dont la collection constitue le noyau central des divers lieux de monstration –, qui est à la baguette.

J'ai déjà eu l'occasion de parler de cette association, qui avait déjà monté une expo au Fort de Vaise à Lyon il y a peu (2022).

Vue d'une salle au Fort de Vaise en 2022, exposition d'Art Brut en compagnie, avec des œuvres, entre autres, de René Guisset, de Raymonde et Pierre Petit (toutes sur la table), et sur les murs, de Monique Le Chapelain, d'Yvonne Robert, d'Oscar Haus, de Pépé Vignes... tous créateurs que je collectionne comme Alain Moreau... ; ph Bruno Montpied, 2022.

On y retrouvait diverses pièces qui sont montrées aussi à "Vent d'art brut", comme par exemple Monique Le Chapelain avec cet "oiseau éventail" de 1995:

L'exposition de Saint-Pierre d'Oléron était dispatchée dans divers lieux, mais l'un d'eux, le château de Bonnemie, se posait en place principale.

Le Château de Bonnemie ; ph.B.M. 2025.

Joli espace, dans un grand parc, on y verrait bien s'installer un permanent musée d'art d'autodidactes bruts et naïfs...

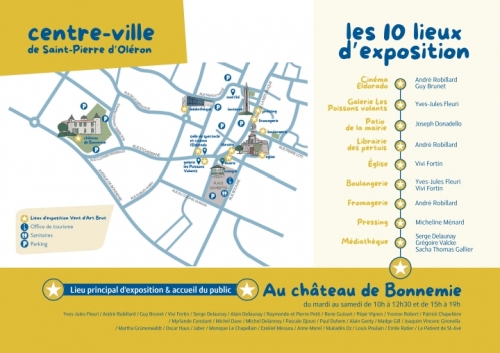

Il y a une incontestable fraîcheur d'inspiration dans les créateurs que recherche Alain Moreau (que je soupçonne parfois de regarder attentivement mon blog!). Comme par exemple dans le cas de Vivi Fortin, dont j'ai parlé sur cette colonne en 2019 (mais qui avait été primitivement décelé sur le blog "Les Grigris de Sophie", soyons honnête de le reconnaître...).  Divers volatiles ouvrent et ferment le parcours, tandis qu'un portrait du chanteur Renaud se dissimule dans un coin (voir ci-contre).

Divers volatiles ouvrent et ferment le parcours, tandis qu'un portrait du chanteur Renaud se dissimule dans un coin (voir ci-contre).

Mais les manèges à la poétique fragilité de René Guisset, les soi-disant "jouets" de Raymonde et Pierre Petit – distribués dans l'expo sur une table, en une ronde qui a pris bien soin de les individualiser –, restituent des échos d'enfance, comme on en rencontre aussi au musée des Amoureux d'Angélique, autre collection d'art populaire ou brut ingénu que j'ai eu souvent l'occasion de défendre ici même et dans mes articles d'Artension. Ce qui résumerait peut-être d'un seul mot ce genre de collection, c'est le mot naïf de fait! Une collection d'art brut NAÏF... Le genre de mot qui ferait sauter en l'air les thuriféraires de l'art brut épris d'orthodoxie, thuriféraires qui ces temps-ci ont tendance à basculer dans l'oeuvre brute ennuyeuse, tristounette, dépressive, à base de striures de mots et de numérotations en nuage (comme il y en a beaucoup au Grand Palais justement). Personnellement, le lettrisme sauvage, auquel s'ajoute une passion pour le gribouillage (Dan Miller) ou l'embrouillamini (Judith Scott), aurait furieusement tendance à me tirer d'effroyables bâillements. Ce n'est que mon point de vue que je ne force personne à partager.

Emile Ratier, sur le banc à l'arrière-plan, les manèges de René Guisset au centre de la table, et les joyeux véhicules de Raymonde et Pierre Petit au pourtour ; exposition "Vent d'art brut", Château de Bonnemie, ph. B.M., 2025.

J'éprouve plus de joie à contempler les œuvres d'Emile Ratier, les lièges de Gironella, les poétiques compositions de Patrick Chapelière, les sensibles peintures acryliques de Louis Poulain, les arabesques de Martha Grünewald, les involontaires charges d'Yves Jules (qui me donne souvent l'impression de construire un immense jeu de massacre des diverses personnalités aperçues dans les media), ou les drolatiques saynètes légendées de la paysanne Yvonne Robert (que l'on me permette de glisser ci-après une toile que je possède d'elle, tout à fait remarquable, et qui ne fut pas exposée à Oléron donc).

Yvonne Robert, La Raison du plus fort, huile sur toile, 46x55 cm, 1976 ; ph. et coll. B.M. (ancienne collection Francis Lichon).

Exposition "Vent d'art brut", sur les marches du château de Bonnemie ; Alain Moreau dialogue avec un journaliste de la feuille locale, "le Littoral": "Vous savez, moi, ce que j'aime, ce sont les créateurs d'instinct... Et comme moi-même, je suis gouverné aussi par l'instinct, on s'entend fort bien, eux et moi..." ; ph. B.M., 2025.

Et, pour finir, une petite remarque facétieuse: Alain Moreau n'y a pas songé, mais un "vent", dans le langage familier, ce peut être aussi un pet... Quelque ennemi de cette manifestation pourrait user de cette synonymie afin de la brocarder... Du danger de choisir vite ses titres...

16:35 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, dubuffet, vent d'art brut, île d'oléron, alain moreau, château de bonnemie, monique le chapelain, emile ratier, rené guisset, raymonde et pierre petit, art brut naïf, art non professionnel, collection, art brut en compagnie |  Imprimer

Imprimer

13/07/2018

La Fabuloserie, aperçu au "Consulat", espace open de style berlinois à Montparnasse

Très actif depuis quelque temps, Antoine Gentil, qui s'était déjà fait remarquer par des organisations d'expo au MAHHSA (musée de Ste-Anne émanant du Centre d'Etude de l'Expression), a invité la Fabuloserie à taper l'incruste dans un sacré foutoir installé provisoirement (quelques mois) dans une espèce de friche industrielle, aux murs nus, tout près de Montparnasse, dans ce quartier où les aménagements de Ricardo Bofill, il y a déjà longtemps (1985), avaient contribué à enfoncer le clou de l'effacement, vingt ans auparavant, de tout un quartier de petites maisons et d'ateliers d'artisans qui ne surent et purent résister – à rebours des habitants qui le réussirent plus loin, dans ce même XIVe arrondissement, du côté de la rue des Thermopyles et de la Cité Bauer. Ce sont les chantiers de l'actuelle gare Montparnasse (gare qui ne ressemble à rien), en effet, qui avaient entraîné en 1965, par exemple, la disparition du bâtiment où se trouvait l'atelier du Douanier Rousseau, rue Perrel, que l'on aperçoit dans l'admirable film de Jacques Brunius, Violons d'Ingres (1938) – atelier qui fut, par la suite, également, le lieu de travail de Victor Brauner.

Formulette recueillie par Jacques Brunius dans un recueil (de comptines et formulettes) resté inédit (merci à Lucien Logette de nous l'avoir communiqué) ; lue par B.M., 2018

Le "Consulat"¹, donc, est un vaste espace sur deux niveaux, prêté pour quelques mois, où l'on trouve disséminés sur des centaines de m², une friperie, des buvettes, un restaurant, une salle de concert, des tables de ping-pong, des chaises dépareillées et des canapés défoncés distribués au petit bonheur, des espaces d'exposition (au 2e étage) où voisinent, dans deux espaces distincts qu'on ne pouvait confondre, art contemporain d'une part, présenté anonymement, tel des puces, sous l'autorité d'un texte liminaire d'une prétention insondable (intitulé le "blind marché", titre d'un snobisme au ridicule achevé), et d'autre part, l'art hors-les-normes de la Fabuloserie, exposé jusqu'au 15 août, et mêlant lui-même art brut (Emile Ratier, Pierre Petit, Giovanni Battista Podesta, Guy Brunet, Jean Tourlonias, François Portrat, Edmond Morel, un grand tableau de fleurs, assez rare, d'Abdelkader Rifi) et artistes singuliers (Le Carré Galimard, Nedjar, Francis Marshall, Alain Bourbonnais, Verbena).

Des éléments de l'environnement créé par François Portrat dans les années 1980, ph. Bruno Montpied, 2018.

Si l'on oublie cependant le contexte désordonné de la première exposition, la zone dévolue à la Fabuloserie permettait de découvrir des ensembles d'œuvres souvent méconnues. Dommage cependant qu'on n'ait pas souhaité, du côté du responsable des expos (un certain Samuel Boutruche), laisser les animateurs de la Fabuloserie, ainsi que le commissaire d'exposition, Antoine Gentil (le bien nommé), apposer tout de suite les noms des auteurs exposés, dès le vernissage (cela a changé par la suite), au nom d'un anonymat revendiqué (l'anonymat paraît devenir par les temps qui courent un argument à la mode, ici employé très superficiellement (comme souvent, avec tout ce qui est à la mode), puisque les noms des artistes circulent par dessous...).

Emile Ratier, deux musiciens, ph. B.M., 2018.

Michel Nedjar, quatre assemblages de tissus colorés, ph. B.M., 2018

Pour ma part j'ai découvert dans l'expo de la Fabuloserie, parmi les cinq pièces d'Emile Ratier – des maquettes et machineries de bois brun, faites au départ pour être actionnées –, trois dispositifs qui sont des machines à produire des sons, en fait des instruments de percussion ultra bricolés à ranger au nombre des instruments de musique alternatifs. J'ai été également surpris par des assemblages de tissus colorés de Michel Nedjar, exposés seulement le jour du vernissage, que j'ai trouvés bien plus séduisants, et moins montrés que ses sempiternels "chairdâmes", sorte de poupées noirâtres d'exorcisme imaginaire, qui personnellement me dégoûtent, et qui sont faites pour dégoûter (scandale facile à produire). Hélas, l'artiste, victime d'un caprice de diva, a fait retirer ses œuvres les jours suivants, n'appréciant pas l'exposition voisine semble-t-il. Je publie ci-dessus les quatre assemblages dont je parle plus haut, présentés dans l'expo, donc, de façon éphémère. Même si le voisinage avec l'expo d'art contemporain assez inconsistante était discutable, il n'en reste pas moins que l'idée de montrer l'art hors-les-normes de la Fabuloserie en un tel lieu fréquenté par la jeunesse et par un public n'ayant peut-être jamais entendu parler de l'art brut l'art singulier, etc., n'en était pas moins une bonne initiative. Il faut tenter ce genre de passerelle, pour que les transmissions s'effectuent entre générations. Et peut-être aussi détourner le public de l'art contemporain absurdement mis en avant par les temps qui courent par toutes sortes d'intérêts capitalistiques². Il y va d'une forme de résistance.

Pierre Petit, Laboratoire Frela, ph. B.M., 2018.

L'accrochage, dans le fond, à droite, sur un mur où ils sont seuls, de divers éléments provenant de l'environnement créé par François Portrat à Brannay dans l'Yonne (voir mon Gazouillis des éléphants où je lui ai consacré une notice), agencé par Marek de la Fabuloserie, frappait l'esprit du visiteur. Podesta était également présent par des peintures qui relèvent davantage de l'art naïf, en tout cas inattendus. Surtout, on restait charmé par le "Laboratoire Frela" et ses personnages délicieusement angéliques, humanoïdes ineffables, du retraité Pierre Petit, qui vivait autrefois à Bourges, et dont nous avons ici quelques maquettes et autres "maisons de poupée" d'un nouveau genre.

Rien que pour cette exposition, rare à Paris – reléguée en marge de tout le reste dans ce labyrinthe de béton, de façon cohérente au fond, car on n'a pas affaire ici à de "l'art hors-les-normes" pour rien! : il reste en marge quel que soit le contexte d'exposition – il faut se rendre dans ce Consulat, en traversant jusqu'à l'espace fabulosant ces 3000 m² d'un trait, sans se disperser outre mesure dans les autres espaces, plutôt vides de sens (si ce n'est pour aller se boire une bière sur une terrasse aux herbes sauvages poussant sous des gratte-ciels ou des immeubles du genre cages à lapins, en rêvant des fantômes de Rousseau et de Brauner).

Abdelkader Rifi, sans titre, env. 1m sur 1,20m, sans date, ph.B.M., 2018.

_____

¹ Ce "Consulat", nous apprend un article du Quotidien de l'Art, "est issu de l’association GANG, dirigée par Lionel Bensemoun, petit-neveu du fondateur des casinos Partouche. Il a créé avec l’artiste André Saraiva son agence événementielle La Clique et le club Le Baron, et vient de s’installer à Paris dans le 14e, pour une nouvelle saison (jusqu’en octobre 2018), dans l’espace des futurs Ateliers Gaîté de 3000 m2..." L'adresse de ce Consulat éphémère est au 2 de la rue Vercingétorix, 14e ardt donc.

² A ce sujet, on lira avec fruit le livre d'Annie Le Brun, Ce qui n'a pas de prix, récemment paru chez Stock.

00:06 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine gentil, consulat, vandalisme urbain, atelier du douanier rousseau, art brut, art hors-les-normes, art naïf, art singulier, pierre petit, emile ratier, françois portrat, environnements spontanés, nedjar, prétention muséographique, abdelkader rifi, annie le brun, la fabuloserie paris, le gazouillis des éléphants, jean tourlonias, francis marshall, simone le carré galimard |  Imprimer

Imprimer

03/12/2016

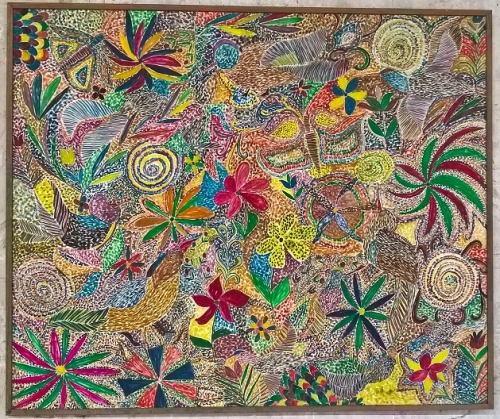

"Jean-Dubuffet-Alain Bourbonnais: Collectionner l'art brut", une correspondance ou un calque?

Vient de paraître chez Albin Michel un magnifique ouvrage, un pavé orange, consacré, par delà la correspondance entre Jean Dubuffet et Alain Bourbonnais qu'il met en scène (dans un appareil critique dû à Déborah Couette), à l'histoire de l'activité de la galerie nommée l'Atelier Jacob (de 1972 à 1982) et de la constitution de la collection "d'Art-Hors-les-Normes" de la Fabuloserie (ouverte à Dicy dans l'Yonne de 1983 jusqu'à aujourd'hui).

Photo Bruno Montpied

Disons d'emblée que ce gros livre est d'abord un très beau livre d'images. Son iconographie est riche et variée, couvrant à la fois les œuvres d'art brut d'auteurs qui furent exposées ou non à l'Atelier Jacob et les œuvres, plus nombreuses, d'artistes ou d'auteurs travaillant "sous le vent de l'art brut", pour reprendre la terminologie de Jean Dubuffet. Beaucoup de ces œuvres sont inconnues, en terme de publication. Grâce à la recherche qu'a menée Déborah Couette, on découvre les filiations et les échanges qui ont existé entre Alain Bourbonnais et son foyer d'art hors-les-normes (étiquette suggérée par Dubuffet) d'une part, et, d'autre part, la collection de l'art brut et sa documentation installée dans les années 1960-70 encore rue de Vaugirard (dans l'hôtel particulier qui est devenu aujourd'hui le siège de la Fondation Dubuffet), où Bourbonnais allait en compagnie de sa femme Caroline puiser des idées et des informations pour sa propre collection.

Un feuilletage du livre en moins de 15secondes (et non pas un effeuillage, Bousquetou, si vous traînez encore par ces pages...), film B.M.

Mais au fur et à mesure de la lecture se dégage une curieuse constatation. Dubuffet, on le sait depuis peu (grâce à un témoignage de Michel Thévoz paru dans le catalogue des 40 ans de la collection de Lausanne), donna sa collection d'art brut à la ville de Lausanne, après avoir refusé de la confier à une institution française (il craignit même un temps que sa donation soit bloquée à la frontière lors de son transfert en Suisse), ne voulant pas que son "Art Brut" (il préférait les majuscules) soit mélangé à l'art moderne du Centre Georges Pompidou (cela devrait nous faire réfléchir actuellement, alors qu'art brut et art contemporain ont entamé une drôle de valse ensemble...). Ce transfert prit place en 71 (la Collection au Château de Beaulieu ne s'ouvrant au public qu'en 1976). Alain Bourbonnais, c'est ce qui apparaît de manière éclatante dans l'ouvrage paru chez Albin Michel, était en admiration éperdue devant l'œuvre de Dubuffet elle-même. Il la suivait depuis pas mal de temps. Il admirait également, en parallèle, ses collections d'art brut. Et il tenta donc de renouveler l'expérience à Paris, puis en Bourgogne, en se calquant sur Dubuffet. Ce mot de "calque", ce n'est pas moi qui l'invente, il apparaît dans une lettre de Dubuffet à Michel Thévoz (premier conservateur de la Collection d'Art Brut), publiée dans cette correspondance (p.383 ; lettre du 13 octobre 1978): "Alain Bourbonnais paraît s'appliquer à calquer ce qui a été fait pour la Collection de l'Art Brut et faire à son tour en France à l'identique, ce qui me donne un peu de malaise." Dubuffet, pour conjurer ce malaise qui l'étreint par moments, aide pourtant Bourbonnais, surtout en l'orientant vers des créateurs qui appartiennent plutôt à ce que Dubuffet a classé dans sa "collection annexe", intitulée par la suite par Thévoz et Dubuffet "Neuve Invention". Mais Dubuffet n'en est pas moins méfiant, attentif de façon sourcilleuse à ce que Bourbonnais ne joue pas les usurpateurs. Une lettre publiée elle aussi dans cette correspondance montre un Dubuffet fort mécontent, après avoir vu une émission de télévision ayant présenté les œuvres de Bourbonnais, et ses collections comme de "l'art brut" (voir p. 348, lettre du 12 janvier 1980 ; et aussi, p. 148, la lettre parue bien auparavant le 6 décembre 1972). Pourtant, Bourbonnais – que je devine fort matois et malin, diplomate et rusé (mais Dubuffet en face lui rend des points! Au fond, au fil de cette correspondance, on suit une passionnante partie d'échecs...) – ne cesse de protester de son amitié, de son admiration et de son respect à l'égard du peintre-théoricien. Il pousse même l'imitation de Dubuffet jusque à copier son attitude sourcilleuse vis-à-vis de l'usurpation du mot "art brut", en lui signalant telle ou telle récupération du terme.

Alain Bourbonnais, quatre "Turbulents" parmi d'autres dans la salle qui leur est consacrée dans la Fabuloserie (au rez-de-chaussée), été 2016, ph. B.M.

Même l'œuvre de Bourbonnais est imprégnée de sa fascination pour celle de Dubuffet. Ses lithographies du début des années 1970 (voir p.49 et p.51) portent la marque de son admiration. Et plus tard, les "Turbulents" eux-mêmes, grosses poupées carnavalesques articulées dans lesquelles un homme peut parfois se glisser pour les animer, paraissent passablement cousines des gigantesques marionnettes que Dubuffet avait conçues pour son spectacle "Coucou Bazar", dans les mêmes années (le spectacle semble avoir été monté pour la première fois en 1973 aux USA).

Cette fascination de Bourbonnais, notamment pour les collections de Dubuffet, sa conviction qu'il existe un continent de créateurs méconnus – sur ces mots, "artiste", "créateur" , "productions", on trouve plusieurs lettres, entre autres de Dubuffet, qui rendent clairement compte des problèmes qui s'agitent derrière la terminologie, voir notamment p.347, la lettre de Dubuffet du 6 février 1978 –, on la retrouvera, quelques années plus tard (1982), chez les fondateurs de l'association l'Aracine, dont un des membres, Michel Nedjar – artiste autodidacte affilié approximativement selon moi à l'Art Brut – avait exposé dès 1975 à l'Atelier Jacob.

Mais, au final, Alain et Caroline Bourbonnais finiront par bâtir une collection qui s'éloignera de l'Art Brut, plus axée en effet sur des créateurs et artistes marginaux (l'Art-hors-les-normes, l'Art singulier, la Neuve invention, la Création franche, l'Outsider art anglo-saxon sont des labels plus ou moins synonymes servant à rassembler ces productions), restant sur un plan de communication avec l'extérieur, cherchant à exposer dans des structures alternatives. Ils rassembleront aussi des éléments venus d'environnements populaires spontanés (Petit-Pierre, Charles Pecqueur, François Portrat, etc.), environnements qui sont le fait d'individus recherchant la communication avec leur voisinage immédiat.

L'art brut est on le sait un terme qui s'applique davantage à de grands pratiquants de l'art au contraire autarciques, se souciant comme de l'an quarante de faire connaître leurs œuvres. C'est un corpus d'œuvres exprimées par de grands individualistes, la plupart du temps débranchés de toute relation avec le reste de la société, œuvres d'exclus, de rejetés par le système social, qui à la faveur de cette exclusion, inventent une écriture originale, construite sur les ruines de leurs relations aux autres.

Marcel Landreau, un couple, statues en silex collés sauvegardées à la Fabuloserie (contrairement à l'Aracine qui ne put en conserver faute à un conflit avec l'auteur) ; Marcel Landreau est l'auteur d'un incroyable environnement spontané à Mantes-la-Ville qui a été démantelé par le créateur lui-même au début des années 1990 ; ph. B.M., 2015.

Le départ (vu peut-être comme un exil) de la collection d'art brut de Dubuffet pour la Suisse fut un véritable traumatisme pour beaucoup d'amateurs dans ces années-là (fin des années 1970, début des années 1980). C'est visiblement un tournant dans l'histoire de l'art brut, et plus généralement dans l'histoire de la création hors circuit traditionnel des Beaux-Arts.

Collection de pièces d'Emile Ratier présentées à l'avant-dernier étage de la Fabuloserie à Dicy, ph. B.M., 2015.

L'ouvrage "Collectionner l'art brut" apparaît comme un document essentiel pour comprendre cette histoire.

Au chapitre des points criticables (points formels seulement) : si la maquette générale de l'ouvrage est dans l'ensemble fort belle et attractive, il reste que les notes de bas de page (que, personnellement, j'ai le vice d'aimer lire...) ont été éditées dans un corps véritablement microscopique qui les rend difficilement lisibles de tous ceux qui n'ont pas, ou plus, un œil de lynx. Ce genre de défaut typographique apparaît de plus en plus fréquent dans l'édition contemporaine, comme si un certain savoir traditionnel (justifié pourtant au départ par le respect dû aux lecteurs) s'était perdu du côté des maquettistes. Autre chose qui me chiffonne: en plusieurs endroits du livre, on confond, abusivement à mon sens, "Neuve Invention" (collection annexe, Singuliers...) et Art Brut, par exemple dans le libellé de légendes placées à côté des œuvres de la Collection de l'Art Brut. Comme si une volonté se dessinait chez les concepteurs du livre – ou plutôt des responsables de la collection de l'Art Brut ? Il semble bien que ce soit plutôt du côté de l'éditeur qu'il faudrait aller voir... Voir commentaires ci-dessous de Déborah Couette, puis celui, nettement plus éclairant, du documentaliste de la Collection de l'Art Brut, Vincent Monod... – de tout amalgamer, contrairement à ce que demande Dubuffet pourtant tout au long de cette correspondance avec Alain Bourbonnais...

A signaler que la sortie de cet ouvrage, Collectionner l'art brut, correspondance Jean Dubuffet-Alain Bourbonnais, fera l'objet d'une présentation au public le 12 décembre à la Fondation Dubuffet (de 18h à 21 h, 137 rue de Sèvres, dans le VIe ardt, à Paris), en même temps que sera présentée une autre publication récente, tout aussi intéressante, réalisée par la Collection de l'Art Brut, SIK ISEA et les éditions 5 Continents, l'Almanach de l'Art Brut.

Parallèlement, dans le nouvel espace de la Fabuloserie-Paris (retour des choses, cette nouvelle galerie, animée par Sophie Bourbonnais, fille d'Alain et Caroline Bourbonnais, est ouverte à côté de l'emplacement de l'ancien Atelier Jacob, au 52 rue Jacob Paris VIe ardt (ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous au 01 42 60 84 23 ; voir aussi fabuloserie.paris@gmail.com), se tient une exposition consacrée à quatre artistes défendus par la Fabuloserie : Francis Marshall, To Bich Hai, Genowefa Jankowska et Genowefa Magiera (vernissage le 8 décembre de 18h à 21h).

Un nouveau venu à la Fabuloserie: Jean Branciard (que les lecteurs de ce blog reconnaîtront comme un artiste que nous avons défendu parmi les tout premiers ; je suis content que le Poignard Subtil puisse voir ainsi ses choix corroborés par ceux de la Fabuloserie), ph. B.M., 2016.

Film de Joanna Lasserre sur le vernissage de la sortie de "Collectionner l'art brut" les 22 et 23 octobre derniers, avec pour l'occasion, une exposition d'œuvres de la Fabuloserie dans un Atelier Jacob provisoirement réinstallé dans ses anciens locaux.

00:41 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jean dubuffet, alain bourbonnais, correspondances épistolaires, art brut, art-hors-les-normes, collectionner l'art brut, collectionneurs, fabuloserie, déborah couette, sophie bourbonnais, marcel landreau, émile ratier, atelier jacob, fabuloserie paris |  Imprimer

Imprimer