15/12/2007

Le "Lulu Club", qui saura le décrypter?

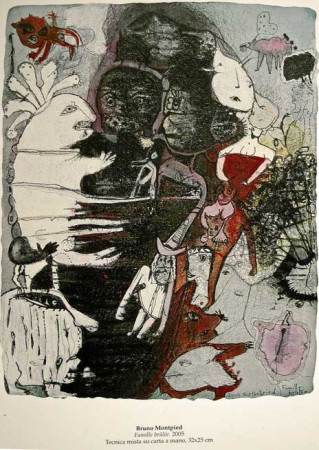

Coll.privée, Paris, photos B.Montpied

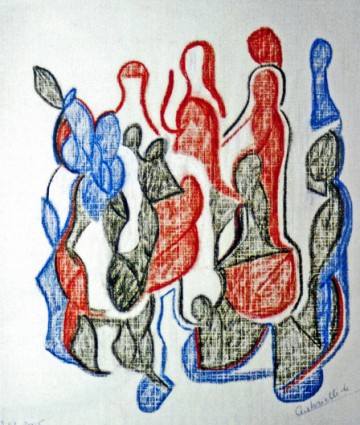

"Lulu club", on lit ces mots inscrits en capitales sur la nappe de part et d'autre d'une table où sont rassemblés des hommes du monde. Que sont-ils venus faire en ce lieu? Difficile à dire... Un seul homme se tient debout derrière le rang de droite, il semble parler et pointe du doigt quelque chose ou quelqu'un. Peut-être le gros oeuf sommé d'un noeud enrubanné qui trône au milieu de la table, orné d'un profil de femme, qui, d'après moi, pourrait bien être la fameuse "Lulu"...

"D'après moi", eh oui, j'en suis réduit aux conjectures et peut-être, derrière l'hypothèse intuitive, au délire d'interprétation. Au fond, j'aime assez en être réduit à de telles extrémités! Si vous voulez bien, délirons ensemble, et peut-être même, proposez vos propres interprétations...

Celui qui pointe du doigt pourrait bien être une sorte d'imprécateur, un qui a quelque chose sur le coeur, quelque chose d'assez lourd pour provoquer la réalisation d'une telle composition (crayons de couleur, craie...) dessinée sur une fine feuille de papier de 55 sur 11O cm. C'est le seul personnage qui se tient debout, il domine la scène, tel un juge ou mieux, tel le peintre, le narrateur... Il paraît désigner l'oeuf où est peint le doux profil d'une femme, la femme pour le souvenir, l'évocation de laquelle est réuni cet étrange aréopage d'hommes aux sourires de commande, légèrement béats, non loin du rictus.

Ils ont tous été réunis pour Lulu, conviés à déjeuner, puisque ce qui ressemble bien à une oie rôtie, au centre de la table, pleure déjà à la pensée du repas que l'on va faire sur son dos, ses cuisses, ses pilons (la larme qui coule sous l'oeil du volatile fait écho à la "larme" en pendentif qui orne l'oreille de la dame)...

Une "oie", dis-je? On connaît le double sens de ce mot. Une oie, une gourde (pour la soif des instincts masculins primaires?), une sotte qui s'est bien fait avoir ("posséder", là aussi, plein de double sens). L'imprécateur leur reproche-t-il leur comportement avec Lulu? L'oeuf, ou le médaillon aussi bien, où se montre le profil, a été entouré de fleurs, des roses, cela paraît bien être un hommage...

Deux mots sont inscrits au-dessus de la scène, "Amitié", "Solidarité"... Est-ce de l'ironie? Solidarité entre butors, entre soupirants sans soupirs, toujours prêts à revenir dévorer celle qu'ils ont prise pour une oie blanche, mais dont le peintre, par désir de vengeance, a décidé de laisser les portraits caricaturaux afin de les ridiculiser dans la mémoire?

Tous ces éléments paraissent composer un joli petit puzzle qui s'enchaînerait bien, s'il n'y avait qu'eux... Seulement voilà, un grain de sable vient enrayer ce beau mécanisme... Il existe un élément dans la composition dont on ne comprend absolument pas la présence... Et c'est, vous l'avez certainement tout de suite remarqué, l'étrange pingouin placé tout en haut du premier rang, fort énigmatique et inexplicable (depuis Wallace et Gromit, on sait comment les pingouins peuvent se révéler énigmatiques et inexplicables) ...

Seule hypothèse qui puisse éclairer sa présence, le jeu sur les mots, le goût du calembour visuel que paraît grandement priser l'auteur de cette charge satirique (une signature malaisément déchiffrable dans le bas à gauche paraît révéler la signature d'un certain "G.Georgeon", inconnu de moi ; à signaler à droite une autre inscription, "Max", qui désigne peut-être seulement l'homme sur qui est placé le prénom), un "pingouin" en argot, c'est un avocat ou un huissier. Le caricaturiste représente-t-il un avocat qui aurait été impliqué dans cette sombre affaire d'amants en goguette?

A vous de me dire!

12:50 Publié dans Art inclassable | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : G.Georgeon, caricature, Lulu Club, art inclassable |  Imprimer

Imprimer

08/12/2007

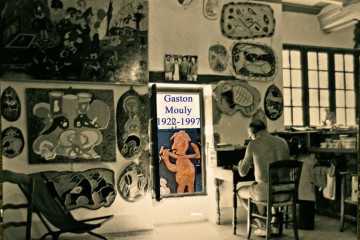

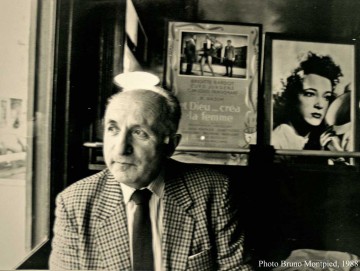

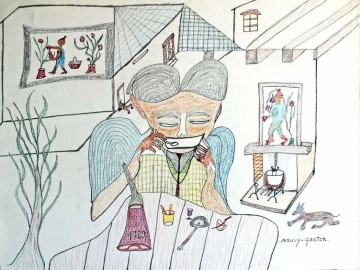

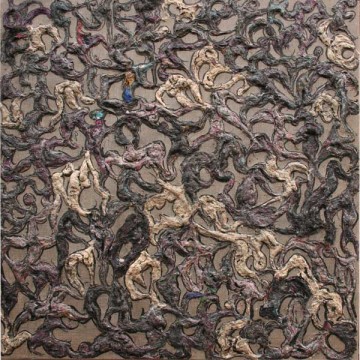

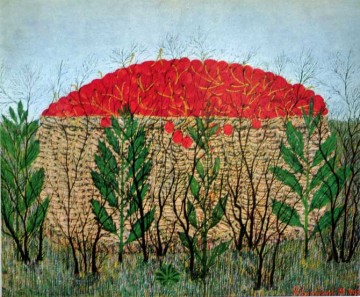

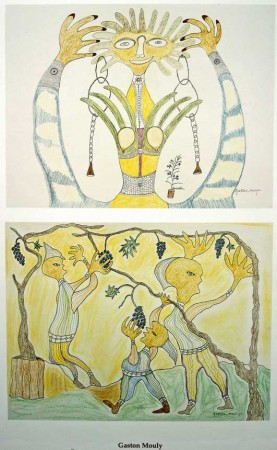

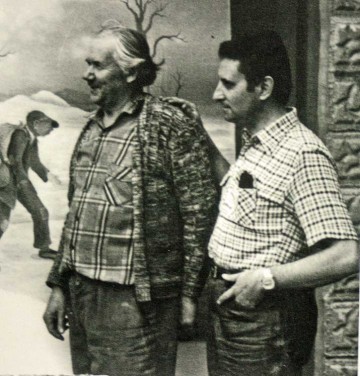

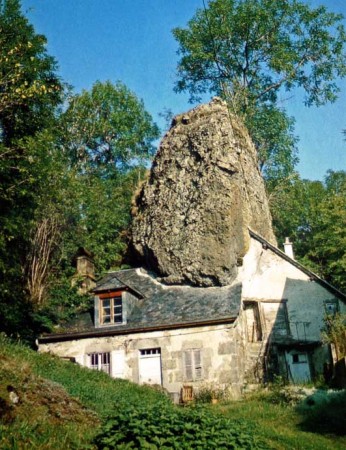

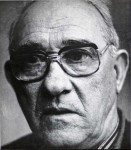

Gaston Mouly, meilleur conducteur du Lot

Gaston Mouly nous a quittés en trombe, comme il avait vécu, plutôt vite, voici dix ans exactement. Cela méritait un petit hommage commémoratif avant que l'année ne finisse complètement et pour entretenir un peu la flamme des héros de notre temps. Voici donc trois photos tirées de mes archives personnelles, inédites. Art rustique moderne garanti (car Chaissac a bien eu au moins un successeur digne de son concept, à mon humble avis).

20:45 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : gaston mouly, art rustique moderne, chaissac, art singulier, création franche |  Imprimer

Imprimer

Le musée d'art cru serait cuit

01:00 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art cru, Guy Lafargue, Sefolosha, Joël Lorand, Philippe Aïni |  Imprimer

Imprimer

06/12/2007

Surréalistes et situationnistes, surréalistes anglais, deux livres sur ces questions

La rencontre d'André Breton et de Guy Debord n'a jamais eu lieu. Selon Debord, il allait de soi que l'un excluait l'autre : Breton et le surréalisme appartenaient au passé, celui-la même que la Seconde Guerre mondiale venait d'engloutir, en sorte que tout était à recommencer.

Ce jugement expéditif à l'égard du surréalisme méritait d'être reconsidéré dans un esprit étranger à tout réglement de compte. Divergence fondamentale ou intime parenté occultée par des rivalités de façade ? Une histoire détaillée des relations mouvementées entre surréalistes de Paris et de Bruxelles avec Guy Debord et ses amis restait à écrire pour comprendre, notamment, un des ressorts de la construction de l'identité situationniste.

Cet essai, que complète une anthologie composée de tracts, d'une dizaine d'illustrations et des textes de Jean-Louis Bédouin, André Breton, Claude Courtot, Adrien Dax, Guy Debord, Tom Gutt, Simon Hantaï, Gérard Legrand, Marcel Marien, Benjamin Péret, José Pierre, Jean Schuster, Jan Strijbosch, Raoul Vaneigem et Joseph Wolman, permet de remonter le cours tumultueux de ces vies parallèles.

Professeur de philosophie, docteur en histoire de l'art, Jérôme Duwa se consacre aux avant-gardes du XXe siècle et a publié des études sur les surréalistes et les situationnistes dans différentes revues, dont Archives et documents situationnistes et Pleine marge. Il collabore régulièrement à Infosurr, CCP et à La Revue des revues. Chercheur associé à l'IMEC, il travaille sur les revues et les fonds d'archives surréalistes conservés par cette institution et prépare pour 2008 une exposition et une publication sur Mai 68.

240 pp., 14x20 cm., 26 euros, parution février 2008.

Au treizième coup de minuit

"Anthologie du surréalisme en Angleterre"

Editée, traduite et préfacée par Michel Remy

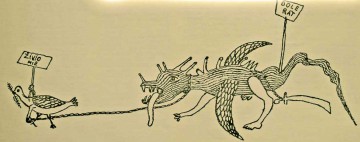

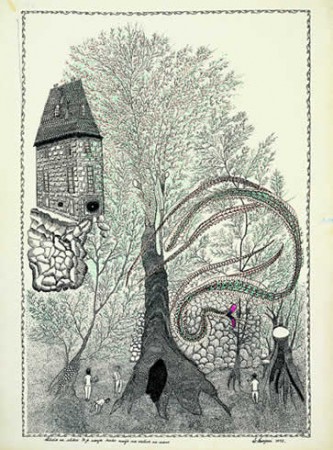

Couverture de Desmond Morris

Méconnue car inédite et difficile d'accès, victime d'une époque hantée par la Seconde Guerre mondiale, le surréalisme anglais n'en est pas moins riche, fébrile et authentique. Dans son refus du définitif et du cohérent, dans son accueil de l'unique et de l'évanescent, il témoigne, à partir de 1936, de la persistance de "l'esprit surréaliste" à la définition duquel il participe pleinement, avec une incontestable vigueur. Pour témoigner de cette grande richesse théorique et créatrice du surréalisme anglais, cette anthologie comprend les manifestes et déclarations collectives du groupe surréaliste en Angleterre, et quelques deux cents pages de poèmes et textes (1935-1980) de Roland Penrose, David Gascoyne, Emmy Bridgewater, Ithell Colquhoun, Simon Watson Taylor, Humphrey Jennings, Toni del Renzio et bien d'autres encore. Au treizième coup de minuit rassemble de surcroît, en plus d'un dictionnaire en fin d'ouvrage, un choix significatif d'une trentaine de dessins des artistes surréalistes anglais, notamment Desmond Morris - connu mondialement comme Ethologue et auteur du Singe nu, mais aussi membre du groupe surréaliste en Angleterre dès 1949 - dont une illustration est reproduite en couverture de l'ouvrage.

Michel Remy, spécialiste d'art et de littérature modernes et contemporains britanniques, est considéré comme un des meilleurs connaisseurs du surréalisme en Angleterre. Fondateur des Editions Marges et de la revue Flagrant Délit, il est l'auteur d'ouvrages sur David Gascoyne (David Gascoyne ou l'Urgence de l'inexprimé, Nancy, 1985), Desmond Morris (L'Univers surréaliste de Desmond Morris, Paris-Londres, 1991), de la première étude sur le surréalisme anglais en peinture, écriture, sculpture, cinéma et politique (Surrealism in Britain, 1999) et l'un des quatre auteurs de l'anthologie bilingue de la poésie anglaise (Paris, Gallimard, La Pléiade, 2005). Il enseigne actuellement à l'université de Nice.

312 pp., 14x20 cm., 24 euros, parution février 2008."

14:45 Publié dans Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Surréalisme et situationnistes, Breton, Debord, Jérôme Duwa, Infosurr, Ed.Dilecta, Jacques Brunius |  Imprimer

Imprimer

02/12/2007

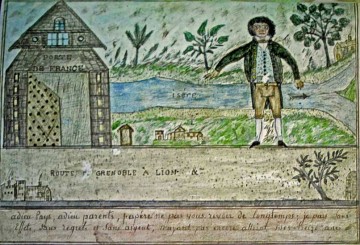

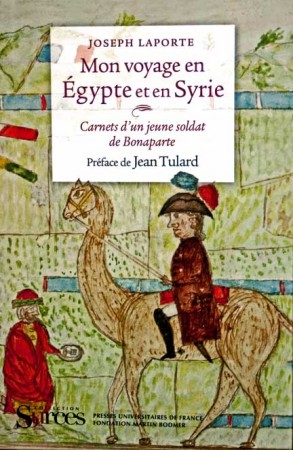

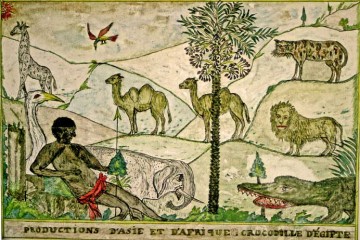

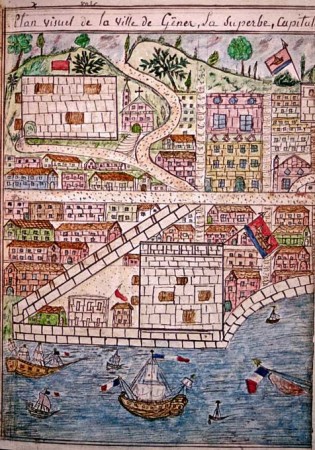

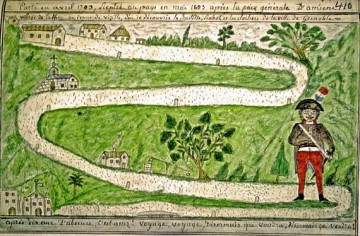

Joseph Laporte, un jeune tambour qui revenait de guerre...

01/12/2007

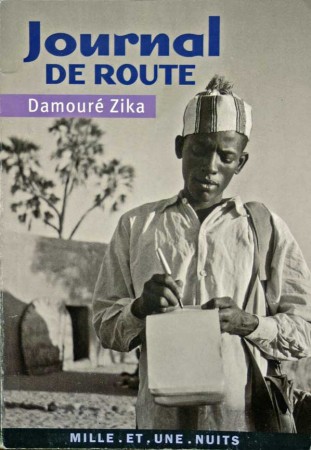

Damouré Zika, le retour d'un poète naturel

Classer la littérature de Damouré Zika, infirmier, écrivain, acteur et cinéaste, adjoint de Jean Rouch sur plusieurs de ses films (ils ressortent actuellement en DVD aux Editions Montparnasse), dans la "poésie naturelle" pourrait avoir quelque chose de réducteur, si l'on entend par là poésie de grand enfant africain que l'on veut ainsi rejeter loin de soi, par honte au fond de sa propre enfance.

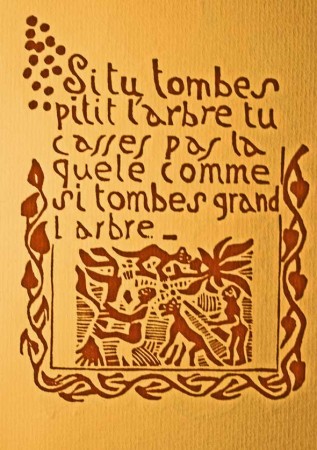

Loin de moi cette intention. Je le range dans cette catégorie sur ce blog avant tout parce qu'il a fait parler de lui en France grâce à l'Anthologie de la Poésie Naturelle de Camille Bryen et Alain Gheerbrant (parue en 1949 chez K éditeur), mais aussi parce que cette poésie naturelle, aux dires de ses auteurs, "peut être considérée comme l'expression d'une conscience immédiate n'ayant d'autre critère que sa propre existence". La "poésie naturelle" selon Bryen et Gheerbrant, très proche de l'art brut de Jean Dubuffet qui apparut à la même époque, ressemble aussi beaucoup à la "poésie involontaire" telle que Paul Eluard l'avait illustrée de nombreux exemples dans son recueil paru en 1942, "Poésie intentionnelle et poésie involontaire" (édité chez Seghers). Il n'y a pas d'intention de faire acte poétique, dans cette conception que présente Eluard. La poésie involontaire survient à l'improviste et à l'insu de l'auteur. Parfois aussi, la projette-t-on sur l'auteur en question. C'est ce qui arrive parfois dans le cas de certains écrivains africains vus par les Occidentaux. Il y a une merveilleuse ingénuité chez Amos Tutuola (écrivain nigérian, anglophone, dont l'extraordinaire, drôle, roman, L'Ivrogne dans la brousse, a été traduit par Raymond Queneau chez Gallimard), ingénuité qui est peut-être avant tout dans le regard que porte le lettré français sur le livre. Ou bien aussi dans cette plaquette de "Bela,Sara", intitulée "Je dis pour toi manières la brousse", éditée la première fois en 1944 à Brazzaville, capitale de l'ex-Congo français, imprimée grâce à une xylographie (gravure sur bois au couteau) qui avait pris en charge aussi bien les images que les lettres des textes, courtes fables faites dans la manière du "blanc lafontaine". Cette édition étonnante est venue jusqu'à moi dans une réédition des éditions du Fourneau en 1993. Cependant, l'ingénuité (imaginaire? Ou nommable autrement? Poésie immédiate?) est admirée, enviée même par le lecteur occidental honnête. De même que lorsque l'on admire les tableaux du douanier Rousseau ou "le palais idéal" du mégalo Cheval (mégalo de cheval bien sûr).

mais aussi parce que cette poésie naturelle, aux dires de ses auteurs, "peut être considérée comme l'expression d'une conscience immédiate n'ayant d'autre critère que sa propre existence". La "poésie naturelle" selon Bryen et Gheerbrant, très proche de l'art brut de Jean Dubuffet qui apparut à la même époque, ressemble aussi beaucoup à la "poésie involontaire" telle que Paul Eluard l'avait illustrée de nombreux exemples dans son recueil paru en 1942, "Poésie intentionnelle et poésie involontaire" (édité chez Seghers). Il n'y a pas d'intention de faire acte poétique, dans cette conception que présente Eluard. La poésie involontaire survient à l'improviste et à l'insu de l'auteur. Parfois aussi, la projette-t-on sur l'auteur en question. C'est ce qui arrive parfois dans le cas de certains écrivains africains vus par les Occidentaux. Il y a une merveilleuse ingénuité chez Amos Tutuola (écrivain nigérian, anglophone, dont l'extraordinaire, drôle, roman, L'Ivrogne dans la brousse, a été traduit par Raymond Queneau chez Gallimard), ingénuité qui est peut-être avant tout dans le regard que porte le lettré français sur le livre. Ou bien aussi dans cette plaquette de "Bela,Sara", intitulée "Je dis pour toi manières la brousse", éditée la première fois en 1944 à Brazzaville, capitale de l'ex-Congo français, imprimée grâce à une xylographie (gravure sur bois au couteau) qui avait pris en charge aussi bien les images que les lettres des textes, courtes fables faites dans la manière du "blanc lafontaine". Cette édition étonnante est venue jusqu'à moi dans une réédition des éditions du Fourneau en 1993. Cependant, l'ingénuité (imaginaire? Ou nommable autrement? Poésie immédiate?) est admirée, enviée même par le lecteur occidental honnête. De même que lorsque l'on admire les tableaux du douanier Rousseau ou "le palais idéal" du mégalo Cheval (mégalo de cheval bien sûr).

Mais j'en reviens à Damouré Zika. On réédite de lui un "Journal de route", paru primitivement à la Nouvelle Nouvelle Revue Française en 1956, cette fois chez Mille et une nuits, dans une édition établie et postfacée par Eric Dussert (voir dans notre liste de liens son blog, L'Alamblog).

On y trouve des notes de voyage prises durant ses pérégrinations avec Jean Rouch et ses amis le long du fleuve Niger, exprimant parfois des remarques narquoises sur ses compatriotes mais aussi sur les Blancs, ainsi lorsqu'il débarque en France pour un tournage où il a été appelé à figurer et qu'il décrit la manière de se saluer des Blancs: "...les salutations d'usage se font chez les Blancs d'une façon extraordinaire: on dirait un pigeon qui donne à manger à ses petits, la bouche, la bouche sur les joues. Et ils se disent civilisés!". Le côté narquois se tempère à d'autres moments d'une touche plus tendre quoiqu'ambiguë: "Les Somba sont des frères terribles et très sages si on ne se moque pas d'eux. Ils sont tout nus comme des oeufs. (...) La vie des Somba est la plus belle vie, pas de pagne, adieu rouge à lèvres, adieu miroir, adieu robe et vive les feuilles des arbres. Les feuilles des arbres sont les vêtements au pays Somba. Le matin, le père Somba qui veut voir le commandant se lève tranquillement de sa petite case, sans interprète, sans guide, va voir le commandant avec sa queue pointue devant lui et s'explique. Et la femme, au lieu de prendre une belle robe, va dans la brousse, enlève des feuilles fraîches qu'elle met devant sa boîte à sardines et en route (ce n'est pas une honte, c'est la joie de vivre)".

22:15 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Damouré Zika, Eric Dussert, Poésie naturelle, Poèsie involontaire, Bela Sara, Amos Tutuola, Jean Rouch |  Imprimer

Imprimer

Exposition éphémère de photos du Cantal: MASSIF EXCENTRAL (13)

13:50 Publié dans Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Emmanuel Boussuge, Photographies du Cantal, cadrans solaires, Durtol, Recoins |  Imprimer

Imprimer

27/11/2007

Clovis Prévost, Maeght et Arte, bientôt...

Le programme de la soirée comprendra deux films:

Maeght, une histoire de famille, suivi par Les Mains Eblouies, un documentaire de 2007 par Cyril de Turckheim qui a apparemment opéré par remontage (si l'on suit le descriptif paru ces temps-ci sur le site d'Arte) de films plus anciens produits par Maeght, à partir du Miró de Franco Lecca, du Calder de Clovis Prévost et Charles Chaboud, du Giacometti d'Ernst Scheidegger, et enfin du Tàpies, un autre film de Clovis Prévost.

16:35 Publié dans Cinéma et arts (notamment populaires) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Clovis Prévost, Aimé Maeght, Calder |  Imprimer

Imprimer

24/11/2007

L'Institut International de Recherches et d'Explorations sur les Fous Littéraires, Hétéroclites, Excentriques, Irréguliers, Tapés, Assimilés, sans oublier tous les autres...

"A l'aube du XXIe siècle, dans un monde où le politiquement correct et la pensée unique sont de règles, où la raison n'est que ruine de la fantaisie, il est venu le temps d'exhumer et de considérer enfin, pour éviter que ne meurent une seconde fois les grandes oeuvres des petits auteurs, la piétaille des "Fous littéraires, Hétéroclites, Excentriques, Irréguliers, Outsiders, Tapés, Assimilés..."

Oeuvrons afin que ces Ecrivains ne soient pas que des Ecrits Vains et essayons de devenir des empêcheurs de penser en rond...

Voilà la réalité pressante à laquelle veut répondre l'I.I.R.E.F.L.: mettre en lumière des Ecrivains et des Textes oubliés ou inconnus."

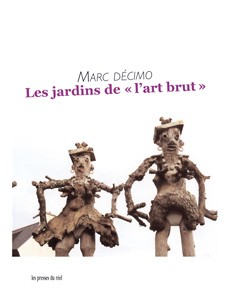

Ce sont les propos que l'on peut lire dans le dépliant récemment diffusé auprès de quelques happy few par le principal animateur de l'IIREFL, Marc Ways (également libraire-galeriste spécialisé dans le surréalisme, la pataphysique, le groupe Panique, les situationnistes, etc, dans la région de Nancy, voir adresse au bas de cette note). L'homme n'est pas seul, on relève parmi ses collaborateurs les noms de Marc Décimo (évoqué il y a peu sur ce blog pour son livre récemment paru, Les Jardins de l'Art Brut, qui est un recueil de ses articles publiés dans les diverses revues du Collège de Pataphysique), d'André Stas, (collagiste

et "fils spirituel d'André Blavier"), de Laurent Gervereau (président du "Comité scientifique" de l'IIREFL ; connu de moi comme auteur du livre consacré à Asger Jorn, Critique de l'image quotidienne, aux éditions Diagonales en 2001 ; Gervereau est aussi le conservateur du Musée de l'Histoire Contemporaine, se consacrant dans ce cadre à l'analyse des images). Michel Thévoz lui-même est annoncé comme futur collaborateur des Cahiers de l'Institut.

L'IIREFL veut donc poursuivre l'entreprise amorcée dès le XIXe siècle par des auteurs comme Charles Nodier, ou Octave Delepierre, puis recommencée en plus exploratoire par Raymond Queneau dans les années 30 du XXe siècle, enfin continuée en plus systématique par André Blavier, disciple de Queneau et érudit burlesque (voir sa somme sur les fous littéraires rééditée il y a peu aux Editions des Cendres). Marc Ways pense du reste que tout n'a pas été dit par Blavier et que sa somme n'en est donc pas une, il y a des restes. Première idée. Seconde idée, que personnellement je regarde avec plus d'attention, l'IIREFL affiche une volonté d'établir "une passerelle" (on aime ça les passerelles, au Poignard Subtil) "entre le monde de la Folie littéraire et la Création artistique: art et écrits bruts, cinéma, architecture, littérature de SF et fantastique, BD, livres monstres, création asilaire, etc.". Cette idée est sympathique et rétablit les ponts qui étaient plus ou moins coupés entre art brut et fous littéraires, deux recherches historiquement liées (Queneau dans les années 30 a précédé Dubuffet avec son Art Brut, qu'il ne commence à rassembler qu'après la Deuxième Guerre Mondiale, voir là-dessus Bruno Montpied, D'où vient l'art brut? Esquisses pour une généalogie de l'art brut, article inséré dans le dossier Devenir de l'art brut paru dans Ligeia, dossiers sur l'art n°53-54-55-56, juillet-décembre 2004).

Pour s'abonner aux futurs Cahiers de l'Institut (deux numéros par an, 50€, étudiants et moins de 25 ans, 25€), on écrit à l'IIREFL, 1, rue du tremblot, 54122 Fontenoy-la-Joûte, France. E-mail: iirefl@orange.fr. Parution des Cahiers de l'Institut n°1, février 2008.

14:15 Publié dans Fous littéraires ou écrits bruts | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : IIREFL, Fous littéraires, Marc Ways, Pataphysique, Marc Décimo, André Stas, Laurent Gervereau |  Imprimer

Imprimer

22/11/2007

Lisez le blog du " petit Champignacien illustré"

"Du stalinisme en voie de décongélation

09:55 Publié dans Sur la Toile | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Stalinisme, Sarkozy, Thorez, Uberprésident, Le petit Champignacien illustré |  Imprimer

Imprimer

20/11/2007

L'ange du bizarre, l'art immédiat par l'exemple

Plutôt que chercher indéfiniment une définition qui tendrait au catégorique, pourquoi ne pas donner un exemple d'art immédiat comme il apparaît, tel un éclair, sans coup férir, au tournant du moment?

Cet ange chauve, confectionné en pensant à autre chose (je ne faisais pas semblant de penser à autre chose, je vous prie de croire à ma sincérité), à partir d'un bâton d'esquimau (on a les Inuits qu'on peut...), d'une serviette en papier et d'une paille à l'esthétique Buren involontaire, et quelques traits de stylo à bille (qui est la seule activité interprétative qui aide à lire ce que je voyais dans l'objet), est venu aussi vite qu'il est reparti... Car je l'ai ensuite jeté, après l'avoir dûment photographié. Crise du logement oblige... Art immédiat, mystère de ce personnage né de la dernière pluie véritablement, cousin des sculptures involontaires que Dali recense, si mes souvenirs sont bons, dans un célèbre article de la revue Minotaure. Il tient un semblant d'arc, qui est aussi un noeud certes (il le tient? Ou plutôt ce dernier est suspendu à sa taille, les bras étant atrophiés...) La psychanalyse n'a plus alors qu'à jouer sa petite musique qui va toute seule... (arc, Eros ; noeud, phallus ; bras atrophiés, castration ; etc...). Rien n'est décidément plus risqué que le dessin, ou l'assemblage, automatiques...

15:46 Publié dans Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Bruno Montpied, art immédiat, sculpture involontaire |  Imprimer

Imprimer

18/11/2007

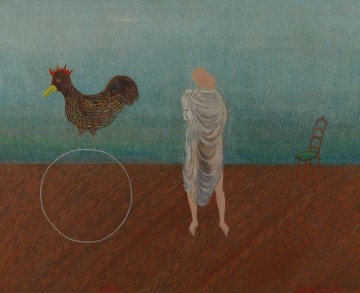

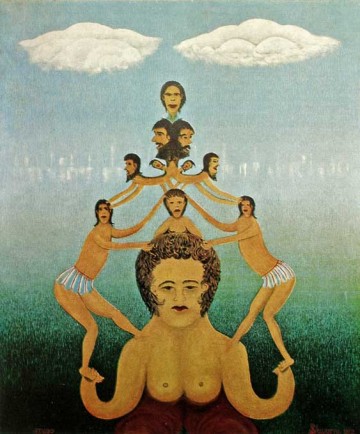

Le retour perpétuel de Matija Skurjeni

J'ai appris avec retard la nouvelle d'une exposition de la collection du surréaliste Radovan Ivsic d'oeuvres du merveilleux peintre naïf Matija Skurjeni qui s'est ouverte le 18 octobre au musée international d'art naïf de Croatie à Zagreb et qui était prévue pour s'achever aujourd'hui 18 novembre (titre: Un Skurjeni inconnu)...

Je suis un inconditionnel de ce peintre qui au sein de la peinture naïve yougoslave m'a toujours paru à part, ainsi que quelques autres comme Emerik Fejes, ou Ilija Bosilj.

Tous trois font partie des cas-limites entre naïfs et bruts, au point qu'on devrait créer une catégorie-tampon à leur usage personnel (on y rangerait ainsi aussi bien Séraphine Louis et ses splendides gerbes de vulves-calices, que Pietro Ghizzardi, ou Henri Trouillard, Célestine, Nikifor, ou encore Morris Hirshfield...; on pourrait aussi y ranger des créateurs qui sont actuellement classés soit dans les collections d'art brut, soit dans la collection Neuve Invention de Lausanne par exemple).

Dans le cas de Skurjeni, en dehors d'une palette, d'un dessin et de moyens techniques lui permettant de rendre le moindre des ses natures mortes ou paysages comme illuminé secrètement de l'intérieur, faisant rayonner toutes ses images faites d'après des motifs pris dans la réalité rétinienne d'une lumière véritablement surréelle, c'est le recours répété à l'activité onirique comme sujet d'inspiration de plusieurs de ses toiles qui le fait classer à part du reste de la peinture yougoslave qui, il faut bien le dire, vieillit mal (elle n'était pas déjà, du temps de son apparition, bien vaillante, trop léchée et vitrifiée qu'elle était et qu'elle reste aujourd'hui). Skurjeni apparaît du coup, du moins dans une partie de ses oeuvres connectée fortement à l'inspiration surréaliste, comme un cas assez patent de surréalisme ingénu.

Le poète, essayiste et dramaturge Radovan Ivsic, qui soutint en France dès 1960 (voir son petit texte, Un nouvel ami, dans Bief, Jonction surréaliste, n°spécial 10-11, 15 février 1960) le peintre, puis rédigea pour lui plusieurs préfaces à des catalogues d'exposition qu'il l'avait aidé à organiser à Paris puis à Cologne, Radovan Ivsic ne s'y est pas trompé en axant ses analyses d'abord sur cette activité de rêve chère au surréalisme comme on sait. Il vient d'y revenir dans le n°53 de la NRF (octobre 2007 ; merci à Emmanuel Boussuge de me l'avoir transmis), avec un texte de souvenirs intitulé Mon grand ami Matija Skurjeni, le mineur des rêves (apparemment, Skurjeni travailla comme mineur de fond dans un premier temps -ce qui l'apparente aux activités professionnelles d'un Augustin Lesage- avant de devenir cheminot). Il y rappelle, dans une volonté d'homologation de ses services parfois un peu trop insistante, les liens qui l'unirent très instantanément à la personne et à l'oeuvre de Skurjeni (Ivsic nous apprend que ce patronyme se traduit par"Brûlés" en français). Il l'hébergea à Paris dans son petit appartement près de Notre-Dame dans les années 60. Il relie certaines des toiles que Skurjeni exécuta alors, notamment celle qui s'intitule A deux pas de la Tour Eiffel à des faits dont il fut le témoin il y a désormais plus de quarante ans.

L'exposition du musée d'art naïf croate de Zagreb est tout entière constituée d'oeuvres qui sortent de sa collection: dix-huit peintures, vingt dessins et plusieurs estampes. Un catalogue monographique écrit par Radovan Ivsic paraît également à cette occasion.

Signalons qu'il existe aussi un musée consacré à Matija Skurjeni dans la ville où il a vécu, à Zapresic. On peut aller sur son site, où une musique traditionnelle peut parfois s'y révéler, certes par suite de manips multiples peut-être erronées, assez vite obsédante et angoissante (les temps des divers phases mélodiques se recouvrant les unes et les autres, ce qui crée cette atmosphère étrange citée précédemment, probablement de façon involontaire de la part du créateur du site). Ce musée a une architecture curieuse lui aussi, il ressemble à un bureau géant, pourvu d'un toit sous lequel on aperçoit des fenêtres qui font penser à des poignées de tiroirs (ce qui est finalement adéquat pour un musée).

Ce musée a une architecture curieuse lui aussi, il ressemble à un bureau géant, pourvu d'un toit sous lequel on aperçoit des fenêtres qui font penser à des poignées de tiroirs (ce qui est finalement adéquat pour un musée).

Radovan Ivsic a fait paraître plusieurs recueils de ses textes ou pièces de théâtre ces temps-ci chez Gallimard (Poèmes, Théâtre). Dans le recueil de textes consacrés à divers sujets d'ordre artistique ou politique, Cascades, on peut également retrouver un de ses textes plus anciens consacrés à Skurjeni.

17:10 Publié dans Art naïf, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Matija Skurjeni, surréalisme ingénu, Radovan Ivsic, Zapresic, Hrvatski muzej naivne umjetnosti |  Imprimer

Imprimer

17/11/2007

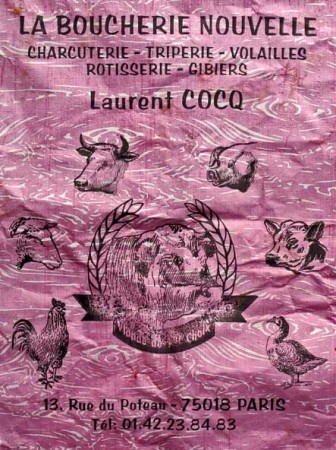

Un maître coq

18:09 Publié dans Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Noms prédestinants, Cocq, Boucheries |  Imprimer

Imprimer

13/11/2007

Un endroit où vivre (suite)

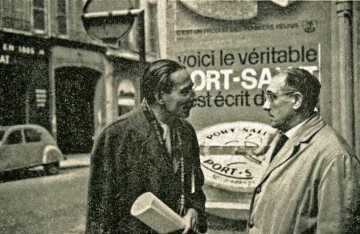

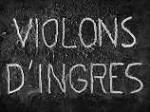

J'ai donc vu Somewhere to live, film de Jacques Brunius qui paraît à l'évidence un film de commande. Il fait partie d'un ensemble de films sur les travaux de reconstruction de l'Europe des années 50 (plan Marshall), avec le dernier film d'Humphrey Jennings The good life, tourné en Grèce où cet auteur trouva la mort.

Le film de Brunius a en gros deux parties, la première qui montre dans des images aux couleurs passées qui vont bien aujourd'hui à l'évocation de ces époques les ruines de Caen juste après la guerre, et qui font un peu penser aux images du Montmartre lépreux que l'on aperçoit dans le film d'un autre ami des frères Prévert, Roger Pigaut, Le Cerf-volant du bout du monde (film pour la jeunesse ayant gardé aujourd'hui toute sa fraîcheur, encore vivement apprécié des enfants contemporains), et une deuxième partie où l'on doit dire que l'on ne retrouve plus du tout le Brunius de Violons d'Ingres, amateur de bizarreries et de singularités. Le film se termine en effet dans un vibrant hommage aux cités et aux barres que l'on édifiait en masse pour résoudre au plus vite la crise du logement dans ces années d'après-guerre, dressant en même temps sous le ciel un autre décor de misère, plus morale celle-là (que dénoncèrent assez vite situationnistes et libertaires de tous poils dans les années 60 et 70).

Cette deuxième partie a un côté "lendemains radieux qui chantent". Brunius était-il partie prenante de ce lyrisme? Peut-être n'y voyait-il qu'un inconvénient mineur, si l'on songe au documentaire de ses amis Prévert, comme le magnifique Aubervilliers, qui dénonçait l'insalubrité et la misère des logements ouvriers de la banlieue nord...Ce que Brunius approuvait certainement, lui qui avait fait partie du mouvement d'agit'prop à la française qu'était le Groupe Octobre... Mais peut-être en définitive, était-il avant tout bridé par ses commanditaires...

On le retrouve davantage dans la première partie du film, plus primesautière, plus poétique malgré le ton sérieux de la bande-son et du commentaire. Brunius prête sa voix, de façon fugace, à ce commentaire qui prend dès lors un rythme plus gouailleur et plus humoristique (hélas, l'intervention est courte). Sous prétexte de nous montrer les ruines de Caen (impressionnantes images historiques et je gage assez rares de cette époque ; on voit aussi à un moment les ruines de St-Malo...), la caméra se promène vers d'étranges modes de logement alternatifs mis en oeuvre par les habitants en attente de logements plus confortables (et architecturalement plus normés aussi). On voit une baraque improbable construite sur des moignons de château, cabane que son habitant baptise du coup "château" avec dérision, et esprit de détournement sûrement aussi. On découvre des maisons venues en kit de plusieurs pays d'Europe qui dotaient alors la France de toits bigarrés et d'architectures hétéroclites, reflétant différents styles nationaux.

La musique du film prend un tour excentrique à un moment. Brunius fait intervenir la mélodie du Troisième Homme de Carol Reed, avec son air fameux à la cithare, et souligne que c'est un peu, après-guerre, l'hymne de l'Europe en train de se reconstruire. Pour illustrer le propos le cinéaste fait jouer le fameux air à un sonneur de biniou en costume traditionnel breton sur fond de ruines, la musique célèbre se déforme alors étrangement... Court -et fort rare!- moment de surréalisme musical pour le coup (on sait que la musique et le surréalisme ont rarement fait bon ménage)... Certes, le film ne fait pas l'éloge de ces habitats éphémères, puisque le propos de ses commanditaires insiste avant tout sur l'appel à une reconstruction plus massive, et à une justification de la demande de subventions américaines dans le cadre du plan Marshall, mais en filigrane, il est possible de deviner un propos autre de Brunius, favorable par dessous à ces habitats originaux nés de l'adversité.

Du coup, le film prend un aspect intriguant du fait de ce double niveau de langage. Un autre intérêt se trouve également à rechercher du côté de son montage alerte en courtes images successives, ce qui paraît une marque caractéristique du style cinématographique de Jacques Brunius.

Ce film repasse à la Cinémathèque à Paris samedi 17 novembre à 17h.

01:10 Publié dans Cinéma et arts (notamment populaires), Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jacques Brunius, Somewhere to live, Caen en ruine, frères Prévert, Le Troisième Homme, musique surréaliste |  Imprimer

Imprimer

11/11/2007

Infos Expositions un peu partout

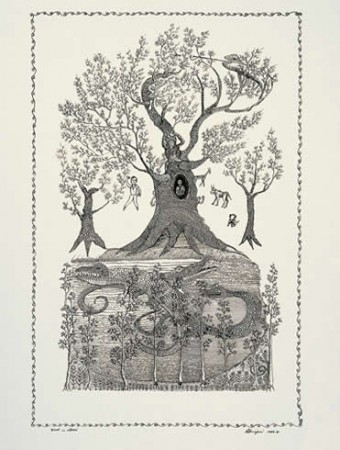

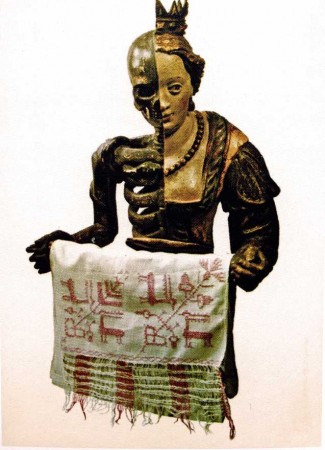

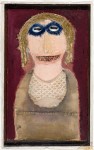

Le musée Im Lagerhaus de Saint-Gall en Suisse (voir ma note du 5 juin 2007) lance une nouvelle expo, intitulée (en allemand, mais je traduis comme je peux, en devinant): "Mère, Madone, Monstre", ce qui est une intéressante piste de recherche, n'est-il pas? Je ne comprends pas l'allemand, alors je vous renvoie si vos connaissances dans ce domaine sont plus grandes que les miennes au site du musée d'art brut et naïf de Suisse orientale. Et voici une image, dont je ne suis pas sûr de l'auteur, peut-être un certain ou une certaine "F.Shearer"...

*

Je continue de signaler des expositions en vrac, comme elles viennent. Paul Duchein nous a écrit qu'il réunissait au musée Ingres à Montauban, dans le cadre d'une manifestation plutôt littéraire, "Lettres d'Automne", du 13 novembre au 10 décembre, un ensemble d'"artistes de l'"Art Brut" et assimilés". Cette présentation est destinée à prolonger l'exposition de photos de Mario Del Curto (qu'est-ce qu'elles se baladent ces photos-là...) installées dans le même lieu. Mais Paul Duchein ne donne pas plus d'explications sur les créateurs exposés, et le site municipal de Montauban ne nous en apprend pas davantage. Alors cette info risque fort de n'être réservée qu'aux Montalbanais et leurs voisins.

dans le cadre d'une manifestation plutôt littéraire, "Lettres d'Automne", du 13 novembre au 10 décembre, un ensemble d'"artistes de l'"Art Brut" et assimilés". Cette présentation est destinée à prolonger l'exposition de photos de Mario Del Curto (qu'est-ce qu'elles se baladent ces photos-là...) installées dans le même lieu. Mais Paul Duchein ne donne pas plus d'explications sur les créateurs exposés, et le site municipal de Montauban ne nous en apprend pas davantage. Alors cette info risque fort de n'être réservée qu'aux Montalbanais et leurs voisins.

*

Des Paysages de Raymond Humbert, artiste et fondateur du musée rural des arts populaires de Laduz dans l'Yonne, comme on sait, sont présentés à partir du 16 novembre au musée des Beaux-Arts de Quimper. Ce qui doit faire plaisir en tout premier à son ancienne colaboratrice Marie-José Drogou, elle-même excellente artiste méconnue, chez qui le peintre venait en visite à Porspoder, dans le Finistère nord dans les années 70-80... Il était normal que la Bretagne s'intéresse aux oeuvres de celui qui aimait ses paysages, et plus encore, les visions et les vertiges qu'il fixait sur ses papiers, entrevus dans le remous des vagues autour des récifs du grand Mouzou...

Il était normal que la Bretagne s'intéresse aux oeuvres de celui qui aimait ses paysages, et plus encore, les visions et les vertiges qu'il fixait sur ses papiers, entrevus dans le remous des vagues autour des récifs du grand Mouzou...

*

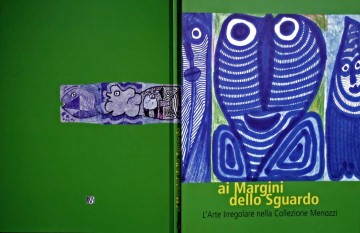

Sinon, se termine aujourd'hui même, je sais, c'est pas sérieux (et ça l'était d'autant moins que j'y étais exposé...), j'aurais pu en parler avant, mais que voulez-vous, il faut croire que je suis avant tout altruiste... ou pas mal distrait! ... Se termine aujourd'hui même à Reggio-Emilia en Italie l'exposition Ai Marginali dello Sguardo (" Aux Marges du Regard"), l'art irrégulier dans la collection Menozzi, consacrée à la donation d'une partie de la collection

de ce critique et historien de l'art naïf venu sur le tard à l'art singulier, Dino Menozzi, qui animait naguère la revue Arte Naïve. Cette donation prend place dans le cadre de la Bibliothèque Panizzi (connue entre autres pour héberger aussi des archives d'anarchistes italiens) plus spécifiquement dans son Cabinet d'art graphique "A.Davoli". On retrouve dans cette exposition un petit contingent de créateurs habitués de la Création Franche, dont Charles Boussion, Gaston Mouly,

Pierre Albasser ou Ruzena (sur qui j'aurai sans doute l'occasion de revenir), des "Singuliers" (Kurt Haas, Danielle Jacqui, Martha Grünenwaldt par ex.), mais aussi des créateurs venus des collections d'ateliers d'hôpitaux psychiatriques italiens (l'atelier "Blu Cammello" de Livourne, ou l'atelier "Adriano e Michele", par exemple).

Un catalogue plutôt bien imprimé est paru à cette occasion.

17:20 Publié dans Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : Im Lagerhaus, Paul Duchein, Raymond Humbert, Dino Menozzi, Atelier Adriano e Michele, Gaston Mouly, Albasser |  Imprimer

Imprimer

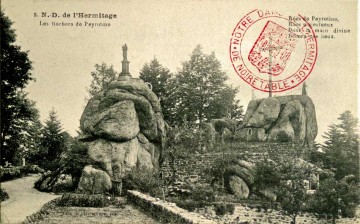

Dictionnaire du Poignard Subtil: Sur cette pierre, je bâtirai...

PIERRE:

"Rien de plus immédiat et de plus autonome dans la plénitude de sa force, rien de plus noble et de plus terrifiant non plus que le majestueux rocher, le bloc de granit audacieusement dressé. Avant tout, la pierre est. Elle reste toujours elle-même et elle subsiste ; et ce qu'il y a de plus important, elle frappe. Avant même de la saisir pour frapper, l'homme se heurte à elle. Pas nécessairement par son corps, mais au moins par son regard. Il constate ainsi sa dureté, sa rudesse, sa puissance. Le rocher lui révèle quelque chose qui transcende la précarité de sa condition humaine: un mode d'être absolu. Sa résistance, son inertie, ses proportions, de même que ses étranges contours ne sont pas humains: ils attestent une présence qui éblouit, terrifie, attire et menace. Dans sa grandeur et sa dureté, dans sa forme ou dans sa couleur, l'homme rencontre une réalité et une force qui appartiennent à un monde autre que le monde profane dont il fait partie."

Mircea Eliade, Traité de l'Histoire des Religions, cité par Gwenc'hlan Le Scouezec et Jean-Robert Masson dans Bretagne Mégalithique, Ed. du Seuil, 1987.

(Inutile d'ajouter qu'à mes yeux, la pierre est bien perceptible ainsi, à l'exception de ces notions "transcendantes" de "mode d'être absolu" et de monde "autre" auxquels appartiendrait la roche et que veut nous refiler subrepticement Eliade . Il me paraîtrait plus exact de dire que l'homme perçoit dans les rochers un mystère qui le dépasse, ce qui n'implique pas qu'on doive en déduire que ce mystère est celui d'une divinité.)

01:20 Publié dans DICTIONNAIRE DE CITATIONS DU POIGNARD SUBTIL, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Poésie naturelle, Ermitages, maisons insolites, Mircea Eliade, Pierres, Roches |  Imprimer

Imprimer

10/11/2007

Commentaire à "Le tribun de la Toussaint", note parue sur Animula Vagula, (version non tronquée)

c'est pas bien de ne pas citer les auteurs qu'on incrimine, même si c'était en l'occurrence pour titiller un auteur qui adore qu'on parle de lui, un chatouilleux des protocoles, un qui ambitionne de devenir un jour le Pape des arts singuliers en faisant taire tout ce qui cause à la ronde du même sujet, et qui se garde bien de parler de la valeur intrinsèque des écrits ou des oeuvres, un spécialiste du renvoi d'ascenseur et du copinage intéressé, bref du roi de la compil' que vous n'avez pas mis 5 min à démasquer en mettant vos délicates mimines dans le "cambouis de l'internet" (vous lui prêtez beaucoup de matérialité à ce fameux virtuel). Mais il fallait se méfier, Gérard Sendrey ne fréquente pas autant que vous la Toile. Moi, j'ai fait encore plus rapide (car je ne veux que votre bonheur), j'ai décroché le bigophone et je lui ai demandé sa référence. Le texte n'a pas été "maspérisé", il vient d'une autre source, à savoir du magazine "Art&fact", édité à Liège, n°25, paru en 2006 ; le morceau danchinesque provient d'un texte "adapté" de celui publié d'abord en Finlande (on a affaire à un roi de la compil' qui doit apprécier le copié/collé, le remontage, le démontage, etc.), son titre est "Jean Dubuffet et Alain Bourbonnais, de l'art brut à l'art singulier". Les mots sur la médiocrité (que je trouve aussi sensés, si l'on pense à tous ces festivals d'art singulier ardéchois ou lyonnais, et en même temps mal placés à côté des termes "création franche", "neuve invention", "art singulier", car cela entraînait une ambiguïté dans l'esprit des lecteurs peu informés), les mots sur la médiocrité y sont bien imprimés, comme me l'a bien assuré mon interlocuteur au téléphone.

00:55 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Chatouilleux des protocoles, frilosité, médiocrité, Animula Vagula, Artefact, Gérard Sendrey |  Imprimer

Imprimer

08/11/2007

Un endroit où vivre

Vient de commencer à la Cinémathèque Française à Paris un hommage au peintre surréaliste et poète-reporter (documentariste) anglais Humphrey Jennings (séance inaugurale le 7 novembre, je l'ai déjà manquée, il y avait au programme Spare time que l'on pourrait traduire par Temps libre, film sur les loisirs des ouvriers britanniques de la sidérurgie, du textile et des mines de charbon au début de la Seconde Guerre Mondiale (1939, même date que le film Violons d'Ingres de son ami Brunius), réalisé dans l'esprit du groupe Mass observation qui militait pour une observation anthropologique des occupations du peuple anglais). C'est une réalisation assez brute, très différente du projet de Brunius qui envisageait de préférence les loisirs individualistes de la population française, affichant un certain dédain vis-à-vis des loisirs moins créatifs (comme les jeux de cartes, le sport, la cuisine, la picole...). Jennings se livre à une sorte de revue des loisirs en fonction des métiers, comme une sorte d'état des lieux, sans jugement de valeur, et sans visée apparente ethnologique. Seule une petite phrase placée à la toute fin, du genre "le temps libre est le seul temps qui nous permette d'être nous", donne quelque indice sur la perspective secrète de l'auteur.

Image tirée de Spare time d'Humphrey Jennings, fanfare carnavalesque étonnante...

Ce Spare time repasse samedi 10 à 17h, ce sera la seule autre occasion de le voir, et c'est embêtant car ce jour-là il y a aussi Marc Décimo à la Halle Saint-Pierre à 15h... Il faut également signaler dans le cadre de cette mini rétrospective un autre film, rarement montré, de l'ami Jacques Brunius justement.

Ca s'intitule Somewhere to live. Ce documentaire de 1951 fut réalisé par le créateur de Violons d'Ingres durant la deuxième partie de sa vie qu'il passa en Angleterre où, pendant la guerre, il travaillait à la BBC comme speaker, faisant reconnaître sa voix à travers les ondes aux vieux amis de l'Affaire est dans le sac, ceux de la bande aux frères Prévert qui n'avaient pas oublié l'acteur qui réclamait un bérai-ai-ait, un bééééret français...!

durant la deuxième partie de sa vie qu'il passa en Angleterre où, pendant la guerre, il travaillait à la BBC comme speaker, faisant reconnaître sa voix à travers les ondes aux vieux amis de l'Affaire est dans le sac, ceux de la bande aux frères Prévert qui n'avaient pas oublié l'acteur qui réclamait un bérai-ai-ait, un bééééret français...!

Ce film de Brunius est-il passionnant? Je n'en sais trop rien, son sujet renvoie aux problèmes énormes de logement auxquels devait faire face l'Europe dévastée par la guerre, et la cité prise en exemple dans ce court-métrage de vingt minutes est la bonne ville de Caen. Mais tout Bruniusophile qui se respecte se devrait d'aller y faire un tour, en attendant qu'on accepte de nous passer un autre film encore plus rare du même Brunius, datant lui aussi de sa période angalise, To the rescue (A la rescousse), film pour la jeunesse qui reçut un prix du film de jeunesse (pour les 12-15 ans, c'était très précis...!) au festival de Venise 1953, court-métrage qui doit être, lui, nettement plus joyeux. Qu'attend-on, plus généralement, pour nous concocter un festival des pionniers du cinéma pour la jeunesse comme il y a eu il y a quelques semaines, toujours à la Cinémathèque, une programmation sur les pionniers du cinéma d'animation d'Emile Cohl à Paul Grimault (avec un instructif catalogue à la clé)...?

Somewhere to live, c'est dimanche 11 novembre à 19h30 et samedi 17 novembre à 17h00. Au même programme, il y aura d'autres films d'Humphrey Jennings et un d'Alberto Cavalcanti, cinéastes que respectait beaucoup le protéiforme Jacques Cottance, alias Jacques Brunius.

01:10 Publié dans Cinéma et arts (notamment populaires), Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Jacques Brunius, Humphrey Jennings, Mass Observation, Somewhere to live, Spare time |  Imprimer

Imprimer

05/11/2007

Le MASSIF EXCENTRAL (12) a aussi ses prédestinés

23:44 Publié dans Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Noms prédestinants, Christophe et Isabelle Latourte, Neussargues |  Imprimer

Imprimer

03/11/2007

Au banquet du bel art naïf, Alphonse Benquet

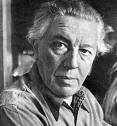

On s'impatiente du côté d'une des deux branches de la famille Rassat (les descendants d'Alphonse Benquet), j'ai l'impression. On s'étonne qu'on n'ait pas entendu parler d'André Breton dans la famille. Il y a des raisons à cela.

Et pourtant... Il y eut un lien, par delà la mort de Benquet, un lien si fort que c'est un peu grâce à lui qu'on a envie aujourd'hui d'en apprendre davantage sur Alphonse, le "peintre-sculpteur" comme il aimait signer ses peintures (et ce d'autant que ces peintures sont fort attachantes). Un lien comme il en existe entre collectionneurs et artistes qui ne se connaissent pas mais se tendent cependant la main par-dessus l'espace et le temps.

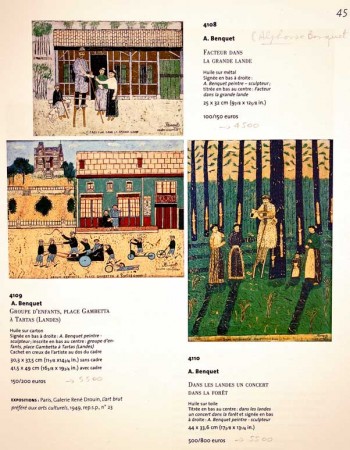

En effet, la vente de l'Atelier André Breton en 2005 à Drouot a fait resurgir trois peintures de notre homme, intitulées respectivement "Groupe d'enfants, place Gambetta à Tartas (Landes)", "Dans les Landes, concert dans la forêt" et "Facteur dans la grande lande". Tartas, c'est le bourg où vivait Alphonse Benquet.

J'avais déjà été intrigué dans le passé par ces peintures, mais où?... Et j'ai retrouvé des notes que j'avais prises, histoire de me souvenir, car le catalogue n'avait pas daigné nous en apprendre davantage sur lui, lors d'une exposition sur l'art naïf à la Halle Saint-Pierre, où étaient montrés des Benquet (deux peintures: une sans titre, ayant un rapport avec le thème de l'Angélus de Millet, tandis que l'autre était "Dans les Landes, concert dans la forêt", même titre que le tableau provenant de la collection Breton). L'exposition s'appelait "Peintres naïfs français, 1886-1960, de Rousseau à Demonchy" et était organisée à la Halle en 1994-1995 dans le cadre du musée Max Fourny qui, pour une fois, avait décidé de montrer de l'art naïf de qualité... Ces deux oeuvres, comme on peut l'apprendre en farfouillant sur internet sur la base Joconde ou à l'agence photo de la réunion des Musées Nationaux (voir tout en bas de cette note), sont conservées au musée de Grenoble (apparemment en plus d'une troisième intitulée "Naufrage"; cependant la notice de la base Joconde indique que "Dans les Landes, concert dans la forêt" aurait été acquise en 1981... Ce qui précise que cela ne peut pas être le même tableau que celui de la collection Breton vendu à Drouot en 2005, mais probablement une version alternative sur un même thème...).

L'expo de la Halle Saint-Pierre indiquait comme date de naissance pour Alphonse Benquet 1857 et comme date de décés 1933, info puisée dans les bases de documentation du ministère de la culture (on la retrouve dans la base Joconde).

1933... Une date fatidique. Breton descend chez l'écrivain Lise Deharme (dont Breton était amoureux sans être payé de retour), à Montfort-en-Chalosse, dans les Landes, en même temps que Paul et Nusch Eluard, Man Ray, en août 1935... Donc, Benquet est déjà mort, à 75 ans. Comment sais-je si c'est durant ce séjour que Breton acquit des peintures de Benquet -de même qu'Eluard, qui apparemment comme Breton s'en procura trois, mais les revendit dès 1938...- ? On ne le sait pas avec certitude. Mais on le devine (JE le devine...): en faisant un saut dans le temps, dans les années qui suivent la deuxième guerre mondiale (fruit de cette fatidique année 1933), au moment des débuts de l'Art Brut qu'invente alors Dubuffet, sans l'avoir encore trop cerné (période de l'Art Brut peut-être la plus riche et la plus libre), vers 1948... Dubuffet demande à Breton de l'aide, des relations, des créateurs qu'il pourrait intégrer à la collection qui commence à naître. Il a le projet avec Breton d'un Almanach de l'art brut, il bâtit un sommaire, des collaborations diverses et prestigieuses (Paulhan... Benjamin Péret sur Robert Tatin déjà...) paraissent acquises, Breton a promis des textes. Dubuffet lui demande au détour d'une lettre (consultable sur le site internet passionnant de l'Atelier André Breton), comme subrepticement: "Voyez-vous quelqu'un qui pourrait faire un article sur Benquet?"... Qui lui a parlé de ce dernier, si ce n'est Breton lui-même, se dit-on, comme il le fit avec Maisonneuve ou Scottie Wilson, Baya ou Hector Hippolyte? Breton propose probablement en réponse à la lettre de Dubuffet Lise Deharme qui se fend effectivement d'un texte. Malheureusement, le projet d'Almanach capote, en dépit du fait que le manuscrit était bouclé (pour des "raisons financières", selon Lucienne Peiry dans son livre sur L'Art Brut). Il dort aujourd'hui dans les archives de la collection de l'Art Brut à Lausanne. Une oeuvre de Benquet, appartenant à Breton, (Groupe d'enfants, place Gambetta à Tartas), est cependant exposée en 1949 à la Galerie René Drouin dans l'expo légendaire L'art brut préféré aux arts culturels (expo citée dans le catalogue de la vente de l'atelier d'André Breton chez Calmels-Cohen).

Breton descend chez l'écrivain Lise Deharme (dont Breton était amoureux sans être payé de retour), à Montfort-en-Chalosse, dans les Landes, en même temps que Paul et Nusch Eluard, Man Ray, en août 1935... Donc, Benquet est déjà mort, à 75 ans. Comment sais-je si c'est durant ce séjour que Breton acquit des peintures de Benquet -de même qu'Eluard, qui apparemment comme Breton s'en procura trois, mais les revendit dès 1938...- ? On ne le sait pas avec certitude. Mais on le devine (JE le devine...): en faisant un saut dans le temps, dans les années qui suivent la deuxième guerre mondiale (fruit de cette fatidique année 1933), au moment des débuts de l'Art Brut qu'invente alors Dubuffet, sans l'avoir encore trop cerné (période de l'Art Brut peut-être la plus riche et la plus libre), vers 1948... Dubuffet demande à Breton de l'aide, des relations, des créateurs qu'il pourrait intégrer à la collection qui commence à naître. Il a le projet avec Breton d'un Almanach de l'art brut, il bâtit un sommaire, des collaborations diverses et prestigieuses (Paulhan... Benjamin Péret sur Robert Tatin déjà...) paraissent acquises, Breton a promis des textes. Dubuffet lui demande au détour d'une lettre (consultable sur le site internet passionnant de l'Atelier André Breton), comme subrepticement: "Voyez-vous quelqu'un qui pourrait faire un article sur Benquet?"... Qui lui a parlé de ce dernier, si ce n'est Breton lui-même, se dit-on, comme il le fit avec Maisonneuve ou Scottie Wilson, Baya ou Hector Hippolyte? Breton propose probablement en réponse à la lettre de Dubuffet Lise Deharme qui se fend effectivement d'un texte. Malheureusement, le projet d'Almanach capote, en dépit du fait que le manuscrit était bouclé (pour des "raisons financières", selon Lucienne Peiry dans son livre sur L'Art Brut). Il dort aujourd'hui dans les archives de la collection de l'Art Brut à Lausanne. Une oeuvre de Benquet, appartenant à Breton, (Groupe d'enfants, place Gambetta à Tartas), est cependant exposée en 1949 à la Galerie René Drouin dans l'expo légendaire L'art brut préféré aux arts culturels (expo citée dans le catalogue de la vente de l'atelier d'André Breton chez Calmels-Cohen).

Voyant le nom de Lise Deharme au sommaire (publié ici et là) de cet Almanach, avec le nom du créateur sur qui elle écrivait, le fameux Benquet, mon sang ne fit qu'un tour, je comprenais à présent où et quand Breton, et Eluard, étaient sans doute tombés sur Benquet. J'écrivis à Lucienne Peiry pour demander la communication du texte (en 2003). Ce qu'elle accepta avec la meilleure des grâces (je la remercie ici une fois de plus). A la lecture de ce texte, consacré bizarrement à "J.D." Benquet (sans doute une erreur de mémoire), on se rapproche sans conteste au plus près du Benquet vivant... Voici le texte de Lise Deharme (que je suis autorisé à publier dans son intégralité par Lucienne Peiry) :

" J.-D. BENQUET

Il me souvient d'être entrée un jour, il y a de cela très longtemps, chez Séraphine Louis, à Senlis, sur l'appel d'un écriteau qui vous interdisait l'accès de sa demeure. Une veilleuse brûlait devant la photographie-icône de sa maîtresse défunte -car elle avait été servante.

Rien de tel chez Benquet.

C'était un orgueilleux petit septuagénaire à barbiche blanche, propriétaire d'une grande quincaillerie dans un village des Landes -exactement à Tartas.

Absolument incompris à l'époque où nous nous rendîmes chez lui pour la première fois, il nous vendit avec tristesse un pot à lait. Comme nous l'interrogions, Paul DEHARME et moi, sur l'adresse d'un peintre présumé innocent et qui, en fait, s'était rendu coupable d'affreuses toiles, sa barbiche blanche se dressa de colère et il nous dit:

-Moi, je suis un peintre; comme Rembrandt.

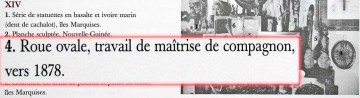

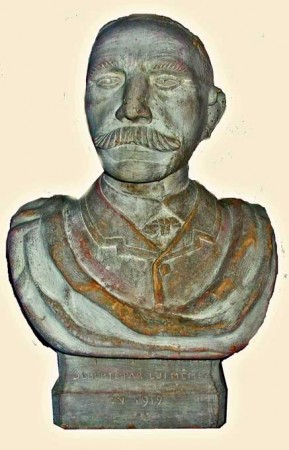

Il nous mena dans un immense grenier où il avait coutume de travailler. Il y avait là de belles armoires de chêne qu'il sculptait au couteau et d'où l'on voyait sortir en relief les têtes de ses parents -j'en possède une. Il y avait des toiles, pour la plupart inspirées de cartes postales, qui allaient de l'"Angélus" de Millet à un Panamorama [sic] de l'Exposition Universelle de 1900, en passant par des scènes régionales landaises: échassiers, boeufs à l'étable, la maison de St Vincent de Paul. Il y avait aussi des panneaux de bois sculptés, fort beaux, représentant, l'un Victor Hugo, l'autre un empereur romain, ou son grand-père, dont la longue barbe était traitée d'une manière extraordinaire. Dans l'ensemble, une quantité de toiles, presque toutes dans des cadres sculptés par lui. Nous remarquâmes également une certaine roue ovale, chef d'oeuvre de compagnon, qui fut achetée un peu plus tard par André BRETON.

J.-D.BENQUET, né à Tartas le 23 septembre 1857, mort dans cette même ville en 1933, se mit à peindre vers l'âge de soixante ans. Charron de son métier, il avait quitté le pays natal à seize ans pour faire son Tour de France, en portant sur son dos ses outils dans un sac, ne mangeant pas tous les jours à sa faim. Puis, un an de service militaire à Bordeaux, et quatre ans d'Afrique. C'est là qu'il sculpta une grosse canne, que nous avons vue encore récemment, ornée d'une fort belle main aux doigts repliés, et de signes mystérieux probablement inspirés des Arabes.

Revenu à Tartas, il achète une mule et s'en va de marché en marché, vendant des produits de toutes sortes. A force de travail il put enfin acheter sa quincaillerie.

Il vécut là des années, pêchant, chassant, guettant l'arrivée des palombes dans de petites huttes construites près de la cime des arbres, tout en jouant de la guitare.

En 1928-1929, quelques touristes anglais s'étant intéressés à sa peinture, il reprit la grande route, avec une poussette sur laquelle ses toiles étaient accrochées ; il se rendit ainsi à HOSSEGOR, s'installa sur la place, et réussit à vendre quelques tableaux. Puis il partit pour Paris, plaça son éventaire sur le pont de l'Alma, et ne vendit rien.

Ainsi vécut BENQUET, vieil homme en béret basque et veston de satinette noire, qui croyait à son étoile et eût été heureux, mais certes pas surpris de se voir aujourd'hui à l'honneur.

Lise DEHARME "

("J.-D.Benquet", par Lise Deharme, texte inédit prévu pour le numéro de juin 1948 de l'"Almanach de l'Art Brut", archives de la Collection de l'Art Brut de Lausanne).

Donc, on comprend à présent qui "découvrit" véritablement en premier Alphonse Benquet. André Breton a dû trouver logique d'adresser Dubuffet à la personne qui avait le plus approché Benquet de son vivant, Lise Deharme. Bien sûr, il faudrait chercher des nouvelles des descendants de cette dernière, ce qui s'annonce plus difficile d'après mes premiers sondages. Mais peut-être vont-ils aussi sur internet comme Mme Jocelyne Rassat et M.Dominique Rassat qui sont entrés en contact avec moi suite à ma note sur la roue ovale dans "Un doux penchant"... Et qui sont distincts de l'autre monsieur Rassat (Jacques) qui a laissé un commentaire récent sur ce blog (ça fait donc deux arrière-petits-fils si je compte bien)...

La roue ovale -et c'est une preuve de plus- Lise Deharme, comme Jacques Brunius dans son film Violons d'Ingres (1939 ; dans ce film précieux à plus d'un titre figurent aussi des images de peintures de Benquet, ainsi qu'un portrait photographique de Benquet coiffé d'un bérèt basque), Lise Deharme donc signale elle aussi qu'elle fut achetée par Breton et qu'elle est bien d'Alphonse Benquet (j'ai récemment écrit à L'Atelier d'André Breton, le site, pour leur demander de modifier en plus précis la légende apposée sur l'image du Mur de l'atelier Breton du Musée National d'Art Moderne à Beaubourg). Cette petite roue est un chef d'oeuvre -cocasse!- de compagnon, là-dessus Gilles Ehrmann ne s'était pas trompé.

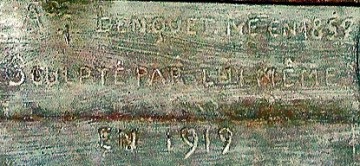

Peut-être fut-elle créée durant la jeunesse de son auteur, à la suite de son Tour de France. La date de 1878 donnée par Ehrmann est basée sur la date qui était inscrite sur la roue elle-même (on la voit dans le film lorsqu'elle tourne, projetée dans un champ). Benquet était donc un ancien charron, devenu ensuite quincailler (Brunius dans son film le signale quincailler dès "1875"). Il s'était peut-être mis à peindre et à sculpter à l'âge de la retraite (comme tant d'autres du continent des bruts et des populaires), si l'on suit l'âge de soixante ans fourni par Lise Deharme. On peut déduire que c'est plutôt vers les années 1910 qu'il a dû commencer à créer des oeuvres d'art (et non pas vers 1875 comme c'est signalé dans certaines notices) et ce durant une quinzaine d'années jusqu'en 1933. Cela est confirmé par la date apposée sous un buste sculpté par lui, autoportrait qui est toujours conservé dans sa famille: 1919 (voir ci-dessous). Lise Deharme signale aussi qu'à la fin des années 20, il chercha à vendre ses peintures sur les marchés.

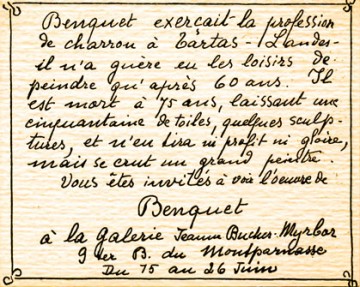

Mme et M.Rassat m'ont appris qu'avait été montée une exposition Benquet à la Galerie Jeanne Bucher en juin 1937. Animula Vagula a eu l'extrême amabilité de nous envoyer le fac-simile virtuel du carton d'invitation de l'exposition, imprimé en caractères manuscrits, document fort rare dont nous la remercions bien évidemment. Cependant, sur le site de la célèbre galerie, toujours en activité comme on sait, pouvait déjà se lire le texte de ce carton, mis en ligne depuis je ne sais quand...

J'avais retrouvé de mon côté des traces de la préparation de cette exposition dans la correspondance qu'échangea Paul Eluard avec Gala Eluard (Paul Eluard, Lettres à Gala, 1924-1948, édition établie par Pierre Dreyfus, éd.Gallimard, 1984). Le poète écrit à son ex-dulcinée (elle est alors avec Dali) en avril 1937: "J'attends Mme Bucher qui veut me voir pour exposer Benquet. Peut-être pourrais-je en vendre, ce qui serait excellent" (p.277). Cette lettre avait été précédée d'une autre, écrite dans les premiers jours de septembre 1935 de retour de chez Lise Deharme à Montfort-en-Chalosse, après le séjour commun avec Breton et Man Ray, lettre où Eluard annonçait: "Dans le Midi, j'ai acheté des tableaux d'un peintre naïf de grande valeur, mort. Je vous ferai cadeau de l'un d'eux: L'angelus de Millet" (p.258). Comme dit Pierre Dreyfus qui a établi l'édition de cette correspondance, on sait l'importance de ce thème de l'Angélus traité par Millet sur quelqu'un comme Dali, et il est étonnant d'apprendre la contribution de l'obscur quincailler-charron-peintre-sculpteur Benquet à la paranoïa-critique de Salvador Dali! A signaler au passage que Pierre Dreyfus dans une autre de ses notes donne des renseignements inexacts sur la date de naissance de Benquet puisqu'il la situe en 1861. Mais en même temps, il nous apprend qu'Eluard ne vendit apparemment pas ses tableaux à l'expo de Jeanne Bucher, mais un an plus tard, à Roland Penrose. Trois peintures de Benquet parmi tant d'autres d'auteurs à l'époque plus prestigieux partirent ainsi en Grande-Bretagne: leurs titres figurent dans le livre de Jean-Charles Gateau , Paul Eluard et la peinture surréaliste, Droz, 1982. Il s'agit de Le berger (peut-être le même qu'un autre tableau, montré à l'exposition du Centre Georges Pompidou sur Paul Eluard et ses amis peintres en 1982, mais qui était titré Dans les Landes, bergers tricotant et filant au rouet ; il est mentionné dans le catalogue de l'exposition), d'un "Portrait de Gambetta" et d'un "Paysage"... Une partie de la collection Penrose paraît avoir migré au musée d'Edimbourg à présent en Ecosse... A suivre...

Si Eluard a acquis des oeuvres de Benquet durant son séjour chez Lise Deharme, il paraît évident que c'est à cette occasion que Breton en acquit parallèlement, en même temps que la roue ovale... Non? L'édition de la correspondance de Breton (En 2016? Faut encore pas mal attendre...) nous l'apprendra sans doute de façon définitive. Mais Le Poignard Subtil sur ce point aura fait gagner quelques années d'avance aux amateurs...!

Enfin, je signale pour clore provisoirement cette note-fleuve (y a-t-il encore du monde qui me suit?), qu'il existe un "Intérieur landais" dans les collections du défunt musée des ATP, rebaptisé MuCEM, et en cours de déménagement et transfert à Marseille pour être relogé dans un nouveau bâtiment dont on se demande s'il va voir enfin le jour (ce qui est préoccupant, étant donné l'importance et la richesse des collections artistiques et ethnologiques du musée national des Arts et Traditions Populaires). On peut en voir une reproduction sur ce lien.

A suivre, certainement...

17:55 Publié dans Art naïf | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : alphonse benquet, art naïf, compagnonnage, andré breton, lise deharme, eluard, dubuffet |  Imprimer

Imprimer

31/10/2007

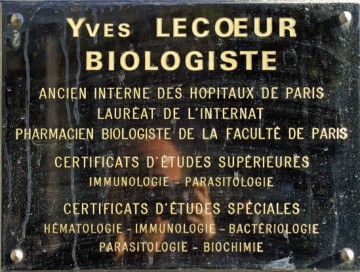

Lecoeur à l'ouvrage

23:24 Publié dans Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Yves Lecoeur, noms prédestinants |  Imprimer

Imprimer

28/10/2007

Le boucher de la rue du Chemin Vert

"Je crois que, dans une grande ville surtout, il faut que les tueries et les boucheries soient dispersées. On peut en apporter une infinité de raisons ; mais celle qui me frappe le plus est tirée de la tranquillité publique. Chaque boucher a quatre garçons ; plusieurs en ont six ; ce sont tous gens violents, indisciplinables et dont la main et les yeux sont accoutumés au sang. Je crois qu'il y auroit danger à les mettre en état de se pouvoir compter ; et que si on en ramassoit onze à douze cents en trois ou quatre endroits, il seroit très difficile de les contenir et de les empêcher de s'entrassommer. Mais le temps amène même des occasions où leur fureur naturelle pourroit se porter plus loin..."

Diderot (cité par François Cali dans Dictionnaire Pittoresque de la France, éd. Arthaud, 1955)

Il avait plutôt la tête d'un intellectuel, et plus précisément la tête d'un artiste. C'est-à-dire une tête déroutante et originale. Il en est de léonines, avec des crinières perpétuellement soufflées par des tempêtes cérébrales (Eisenstein, Beethoven), des chevelures électrisées (Chagall), il en est avec des crânes hypertrophiés (Verlaine), etc. Ce sont là têtes d'artistes appartenant aux clichés de la célébrité.

Il avait plutôt la tête d'un intellectuel, et plus précisément la tête d'un artiste. C'est-à-dire une tête déroutante et originale. Il en est de léonines, avec des crinières perpétuellement soufflées par des tempêtes cérébrales (Eisenstein, Beethoven), des chevelures électrisées (Chagall), il en est avec des crânes hypertrophiés (Verlaine), etc. Ce sont là têtes d'artistes appartenant aux clichés de la célébrité.Elle ressemblait à une tête d'écrivain connu, celle de Jacques Laurent, tête assez malingre en vérité, tête d'employé de bureau ou d'épicier, mais d'un épicier qui aurait mené une double vie, celle d'écrivain précisément, en cachette de l'épicerie.

02:50 Publié dans Papillons de l'immédiat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature de l'immédiat, Bruno Montpied, Jacques Laurent, boucher |  Imprimer

Imprimer

27/10/2007

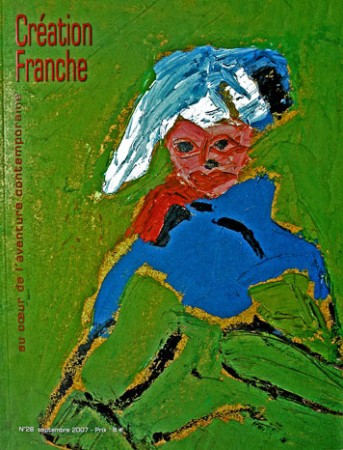

Le vingt-huitième numéro de "Création Franche"

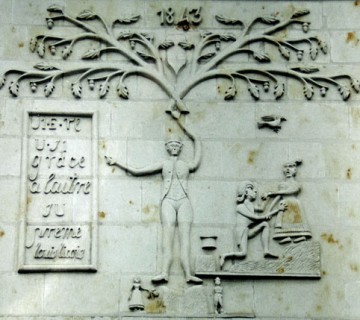

Le n°28 de la revue Création Franche, qui paraît apparemment deux fois l'an, vient de sortir (numéro de septembre). Au sommaire, toujours une suite d'articles sur des créateurs variés, avec ce principe maintes fois réaffirmé auparavant par le rédacteur en chef Gérard Sendrey (artiste et deus ex machina du musée éponyme de la Création Franche, situé comme on sait au 33, ave du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 à Bègles ; c'est aussi à cette adresse qu'on peut se procurer la revue (8€ le numéro), voir également ici le site du musée), on ne doit y parler que des vivants... Cependant, cette fois, il y a des petites entorses à la règle (mais elles sont justifiées). On parle dans ce numéro (article de mézigue, Bruno Montpied, un habitué des entorses...!) d'environnements spontanés datant "d'avant le facteur Cheval" (François Michaud, Jean Cacaud, la cave des Mousseaux à Dénezé-sous-Doué, une maison sculptée en Margeride, l'abbé Fouré -pas tout à fait d'avant le facteur Cheval celui-ci, c'était en fait un contemporain de Ferdinand- et surtout d'un certain Louis Licois et de son bas-relief très naïf à Baugé dans le Maine-et-Loire).

Gérard Sendrey lui-même pratique aussi l'entorse à ses propres principes puisqu'il évoque dans ce numéro 28 la mémoire des magnifiques dessins tourmentés de Swen Westerberg, le défunt époux de Claude Brabant de la galerie l'Usine à Paris (qui défend depuis tant d'années la création imaginiste de tous bords). Il faut dire que ce principe ne s'applique pas, me semble-t-il, à des créateurs qui sont passés au milieu de nous furtivement et sans trompettes. La renommée n'a pas eu le temps d'apprendre leur existence que déjà ils s'éclipsaient. Et ils avaient très mal su faire leur propre publicité, ce qui est le péché des péchés au jour d'aujourd'hui... Autant dire que l'époque regorge encore plus que les précédentes de créateurs originaux que l'on n'a pas su remarquer. Swen est incontestablement de ceux-là. Les dessins que publie ce numéro de Création Franche, et qui ont déjà fait l'objet d'un livre édité par Claude Brabant dans le cadre de sa galerie (avec 270 dessins reproduits), datent apparemment des années 60. Moi qui ai fréquenté la galerie dans les années 80, je n'avais pas eu vent de leur existence, les dessins que j'avais alors vus ne m'ayant pas autant intrigué. L'auteur n'avait alors peut-être plus l'envie de les montrer.

Joseph Ryczko, un vieux de la vieille dans ces domaines des arts buissonniers, nous fait découvrir des dessins très ornementaux d'une nouvelle au bataillon, Gabrielle Decarpigny, qui paraît vivre du côté des Pyrénées, dessins fort séduisants si l'on en juge par ceux qui sont reproduits ici.

Trois plumes venues de la Collection d'Art Brut de Lausanne, Sarah Lombardi, Lucienne Peiry et Pascale Marini occupent également le terrain de ce numéro avec des articles sur Rosa Zharkikh, sur les "travaux de dames", les textiles de l'art brut, et sur Donald Mitchell (il m'ennuie un peu celui-ci, déjà aperçu à Montreuil du côté d'ABCD il me semble...). Et que je n'oublie pas de mentionner un article également de Dino Menozzi sur l'artiste Tina San , Menozzi sur qui je reviendrai dans une note suivante de ce blog.

Ce Création Franche est un numéro peut-être un peu plus bref que de coutume mais il contient des textes et des images qui apportent du nouveau et auront peut-être ainsi quelque chance de revenir nous hanter.

01:10 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art singulier, Confrontations, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Création Franche, Bruno Montpied, Louis Licois, François Michaud, Swen, Gabrielle Decarpigny, Environnements spontanés |  Imprimer

Imprimer

22/10/2007

Rectification de bob

Voici une photo historique pour happy few comme disait le copain Stendhal. Une prise sur le vif de celui que le pilote de Belvert qualifie de "bob" et qui serait plutôt ce que mon défunt père appelait familièrement (attention je ne garantis pas l'orthographe, et si un lecteur de passage pouvait me la faire connaître, accompagné si possible d'une savante dissertation lexicologique à son sujet, je lui en serais éternellement reconnaissant...), un "NID d'OEILLASSE", c'est-à-dire un galure sans forme à présent, objet-fétiche, compagnon de toutes les flâneries au long cours, voici donc la chose dont, j'ose le dire, je suis très fier, et pour que nul ne l'ignore... :

23:20 Publié dans Art inclassable | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : Nid d'oeillasse |  Imprimer

Imprimer

21/10/2007

Dictionnaire insolite des petits akadémiciens

Paru en 2001, un amusant petit dictionnaire réalisé par une institutrice de maternelle (Mme Nina Harrus) avec ses élèves a retenu mon attention. Voici quelques définitions telles que ces enfants (de 4/5 ans) les établissent spontanément à l'écoute des mots proposés en classe...

ASSIS: On se met sur le banc avec ses deux fesses.

BOEUF: C'est une viande, on la mange quand elle est morte.

CRAPAUD: Ca saute, c'est dégoûtant, c'est pour les sorcières, il a des boutons partout sur lui, il est tout vert.

DECOUVRIR: On part dans un autre pays et on peut trouver un trésor de pirates.

ENFERMER: On claque la porte, on la ferme avec une clef et on peut pleurer.

FICHIER: "Dis-donc, est-ce que par hasard ce ne serait pas un gros mot?"

[Ca me fait penser au mot NYCTALOPE que j'avais moi-même un jour proposé -avec un peu de malice je l'avoue...- aux enfants de mon atelier-lecture en leur demandant d'imaginer la définition du mot que je savais inconnu d'eux. Immédiatement, j'avais enregistré des récriminations du style: "T'as dit un gros mot...OOOOh!", etc...]

GALOPIN: C'est un enfant qui galope.

HORIZONTAL: C'est une ligne qui est couchée.

INDEX: Il est accroché à la main, c'est un doigt après le pouce.

JARDINIER: Il a un râteau, parfois il a un chapeau, il arrose les plantes, il porte une salopette.

K.O: Un soldat a fait la guerre et il est très très mort.

Etc...

(Dictionnaire insolite des petits akadémiciens, les mots quotidiens revus par nos enfants, préface Florence Delay, éd. Cosmopole, Paris, 2001.)

13:10 Publié dans Art de l'enfance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dictionnaire enfantin, nina harrus, cosmopole, florence delay, art de l'enfance, doudous |  Imprimer

Imprimer

19/10/2007

Un anonyme amateur de nuages, de merveilleux nuages...

Les brocantes, les "foires aux jambons", les puces sont peut-être les plus féconds et simultanément les plus décevants terrains de rencontre des objets ou des oeuvres bruts, naïfs, insolites, poétiques, surréalistes...

Je les fréquente sporadiquement. Car j'ai, paradoxalement, une sainte horreur de l'amas, une lassitude incommensurable devant l'entassement sans limites du bazar hétéroclite des objets rejetés, promis à d'autres mains, objets qu'on se lance d'une collection à l'autre, en attente du doux bercail d'un musée qui les sédentariserait enfin...

Il y a de cela plusieurs années, ce devait être vers la fin des années 80 de l'autre siècle (quel délice de pouvoir écrire cela, avantage de vivre à la charnière de deux siècles, cela nous octroie l'illusion de vivre plus longtemps...), à la braderie de Houilles, que l'on présentait alors comme la deuxième plus grande braderie de France, après Lille (cette dernière devenue aujourd'hui bien décevante), en traînant la savate au long d'une allée, je perçus du coin de l'oeil, dépassant d'un carton à dessin, le tout petit bout d'un dessin à la craie sur papier noir montrant un arrangement de lignes intéressant. Les vendeurs étaient des adolescents qui visiblement n'accordaient que très peu d'intérêt aux dessins. Ils m'extirpèrent du carton un ensemble de dessins format raisin (50x65 cm). C'était tout à fait original quoique légèrement abîmé par la suite de nombreux frottements. La craie n'avait sans doute jamais été fixée et les multiples manipulations avaient étalé les couleurs autrement que ce qu'avait probablement voulu l'auteur primitivement. Mais cela restait prodigieusement attractif, intrigant. Un nom se laissait deviner sur chaque dessin que j'acquérais pour une bouchée de pain, Robert Roseff, crus-je lire...

Les ados me laissèrent entendre qu'il s'agissait d'un parent à eux, mais qu'ils ne savaient pas grand-chose, voire rien du tout à son propos... Je me retrouvais avec trois dessins étranges (un compagnon que j'avais alerté en acquit d'autres aussi). L'un qui montrait visiblement un feu d'artifice "visionnarisé", un autre qui se concentrait sur des visions interprétées d'après des formes nuageuses et végétales, gentiment hallucinatoire, et un troisième qui paraissait plus abstrait et plus directement visionnaire (malgré un rapprochement possible là aussi avec les feux d'artifice), le tout représentant à chaque fois des scènes se déroulant dans le ciel nocturne représenté par le fond du papier Canson noir que l'auteur avait laissé en réserve.

Le hasard a fait jusqu'à présent que je n'ai jamais rencontré d'autre écho au sujet de cet auteur ou d'une autre de ses oeuvres. Créateur à ranger donc du côté des grands secrets enfouis à l'intérieur des vies quotidiennes qui ne se dévoilent que bien longtemps après leur disparition (par suite d'une vente à un brocanteur), comme on en voit dans l'art brut. Ce dernier se déniche de ce fait particulièrement au fond des brocantes, là où finissent la plupart du temps les secrets qu'on n'a pas voulu détruire avant de mourir.

10:20 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Art brut anonyme, Robert Roseff, Feux d'artifice, nuagisme, art hallucinatoire |  Imprimer

Imprimer

18/10/2007

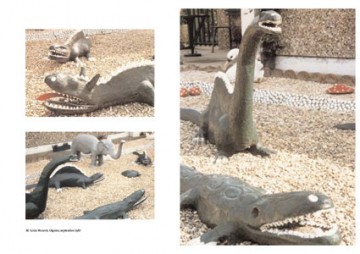

Les Jardins de l'art Brut de Marc Décimo, présentation du livre

Auditorium de la Halle Saint-Pierre

Si l'art "brut" trouve enfin place dans divers musées du monde et devient populaire, où aujourd'hui fuit cet art ? C'est ce à quoi se propose de répondre ce livre de façons diverses, explorant jardins et visitant le monde.

00:00 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Marc Décimo, Les Jardins de l'art Brut, Les Presses du Réel, Marcel Duchamp, art brut, Environnements spontanés |  Imprimer

Imprimer

13/10/2007

Fleurs de flammes

Flânant avec les enfants de mon centre de loisirs, nous cherchons matière à photographie. Les enfants nous entraînent vers "la maison qui a brûlé" non loin, ça les a bien entendu frappés. Et sur une vitre, mon attention se cristallise sur de curieuses "fleurs" collées sur des vitres qui paraissent s'être brisées sous l'ardeur d'un brasier. Peut-être du plastique qui s'est recroquevillé par l'intensité de la chaleur. Clic, un paysage surgit avec ses magiques fleurs de flammes sous lesquelles semble couler un fleuve...

00:05 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Poésie du hasard |  Imprimer

Imprimer

12/10/2007

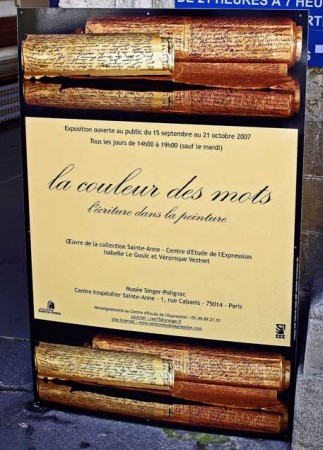

La couleur des mots

Passant devant l'hôpital Sainte-Anne à Paris, j'avise l'affiche suivante:

Plus que quelques jours pour aller voir au Musée Singer-Polignac cette exposition conçue par le Centre d'Etude de l'Expression (et que je n'ai personnellement pas encore vue ; à noter qu'elle fait apparemment écho à une autre expo faite sur le même thème qui voyagea de la Collection d'Art Brut de Lausanne à la Halle Saint-Pierre). Mardi est le seul jour de fermeture, et c'est ouvert de 14 à 19h. Les oeuvres présentées proviennent de la collection de Ste-Anne, et des artistes contemporains sont présentés en parallèle qui, à ce que j'ai entraperçu sur le site du Centre d'Etude et de l'Expression, ne m'emballent pas des masses...

23:20 Publié dans Art Brut, Art moderne ou contemporain acceptable, Confrontations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Ecriture dans la peinture, Ste-Anne, Centre d'Etude de l'Expression, La Couleur des Mots, Singer-Polignac |  Imprimer

Imprimer

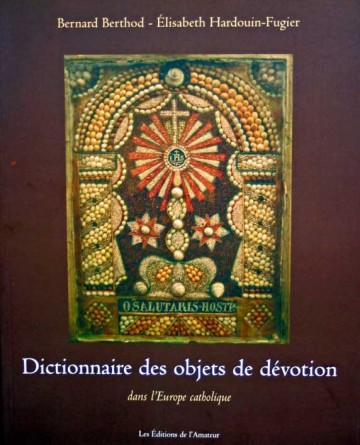

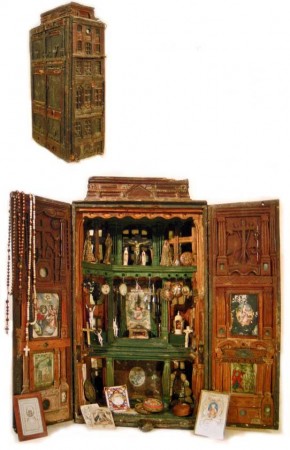

Le Dictionnaire des objets de dévotion

Paru en 2006 aux Editions de l'Amateur, cet ouvrage, écrit par Bernard Berthod et Elizabeth Hardouin-Fugier, renseignera parfaitement les amateurs d'objets populaires liés aux pratiques de dévotion. Crucifixions en bouteille,

ex-voto sculptés ou peints, reliquaires en papiers roulés ou réalisés avec d'autres techniques (parfois portatifs en forme de livres), crèches architecturées dans le goût polonais, poupées de couvent, statuettes naïves, suaires brodés et peints de Besançon, de Compiègne ou d'ailleurs,

ex-voto sculptés ou peints, reliquaires en papiers roulés ou réalisés avec d'autres techniques (parfois portatifs en forme de livres), crèches architecturées dans le goût polonais, poupées de couvent, statuettes naïves, suaires brodés et peints de Besançon, de Compiègne ou d'ailleurs, boîtes à système avec vanités, boîtes avec saynètes religieuses en verre filé, canivets (papiers découpés au canif), billets spirituels aquarellés, bénitiers en faïence (du genre de ceux que collectionnait André Breton), bannières de procession, tableaux en coquillages (comme celui qui figure sur la couverture du livre), etc... C'est une énumération bien complète de cet invraisemblable capharnaüm d'accessoires de la religion populaire ou non, souvent broché sur d'anciennes pratiques païennes archaïques, qui est collectionné aujourd'hui en raison, entre autres motifs, de l'inventivité artistique qui s'y déploie (c'est en tout cas ce qui me fascine personnellement dans ces objets). Une collection française liée à ce thème se détache parmi d'autres, la collection de l'Association Trésors de Ferveur, basée à Châlons-sur-Saône (22, rue gloriette, 71100 Châlons-sur-Saône, site: www.chez.com/tresorsdeferveur), qui a fait l'objet d'une exposition à la Bibliothèque Forney à Paris en 2005 (avec un catalogue à la clé).

En feuilletant le dictionnaire, on trouve des objets ou des références étonnants comme la mention du reliquaire conservant une larme du Christ à Chemillé dans le Maine-et-Loire (mais bien sûr il en existe d'autres, à Marseille, à Orléans, etc.) qui n'est en réalité qu'un petit morceau de quartz taillé ce qui n'empêche nullement de l'adorer... Les auteurs nous parlent aussi des pratiques lithophagiques, où les fidèles mangent de la pierre littéralement, ou de la poussière de pierre de sanctuaires parce qu'ils lui prêtent bien entendu des vertus bénéfiques. On l'accommode mêlée à du vin, ou diluée dans la bouillie que l'on administre aux enfants. "La poussière des martyrs est la plus prisée"... Les clous aussi sont très prisés des amateurs, parce qu'ils ont servi à clouer Jésus, mais aussi parce qu'ils rentraient dans la fabrication de la croix.... On trouve des clous ou des fragments de clous sacrés dans d'innombrables reliquaires.