26/09/2008

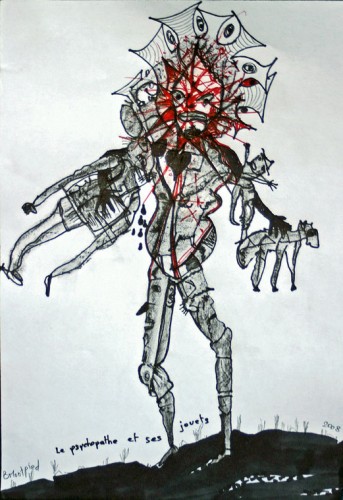

Cramoisi

10:31 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bruno montpied, art singulier |  Imprimer

Imprimer

24/09/2008

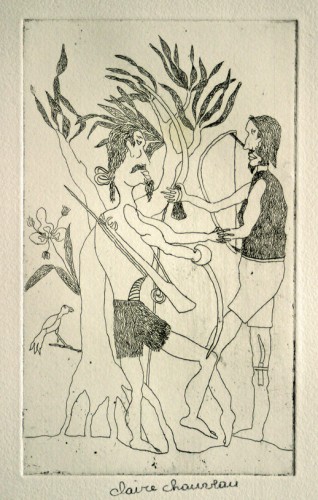

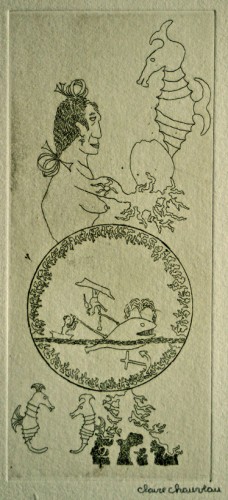

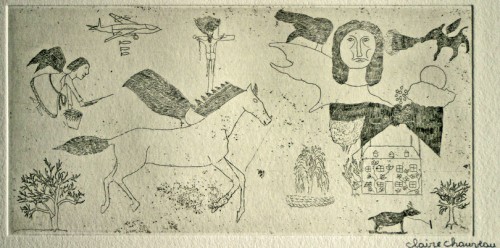

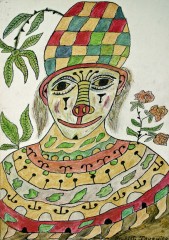

Connaissez-vous Claire Chauveau?

Cet article contient des mises à jour (de janvier 2020)...

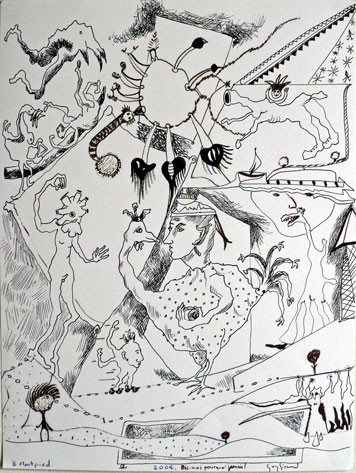

Je ne sais pas trop où il faudrait ranger les trois gravures que je mets ici en ligne. Art brut, naïf ou singulier, ou tout simplement inclassable, et séduisant, parlant à la délicatesse et à l'imagination.

Je suis tombé sur ces gravures lors d'une de ces journées portes ouvertes improbables, où je ne vais généralement pas, de peur d'être rasé de près par les artisteuhs hyper narcissiques se croyant tous sortis de la cuisse de Jupiter parce qu'ils ont la bonne fortune d'étaler un peu de dégoulinade colorée avec plus ou moins d'inspiration et de maestria sur tous les supports de leur choix (allez, je ne vise, on l'aura compris que ce qu'on appelait autrefois les m'as-tu-vu ; a-t-on remarqué du reste à quel point on n'emploie plus ce mot, alors que la chose est pourtant si fréquente?). On m'avait mis au parfum, faut dire. Monelle Guillet et Joël Gayraud m'avaient signalé une "artiste" intéressante dans l'atelier d'un de leurs amis, André Elalouf.

Elle était sur les lieux, dans cet atelier de la rue Bichat dans le 10e ardt, il y a déjà quelques années maintenant. Il était difficile de lui parler. Sa mère très présente à ses côtés répondait pour elle. Quelque chose commençait à se dire, mais la protectrice, sans doute inquiète, venait se superposer à ce discours qui ne parvenait pas à l'esquisse d'une formulation qui aurait eu peut-être - c'est l'impression toute subjective que j'en retirais - besoin de plus de temps pour se déployer.

En attendant (en attendant quoi?), j'acquis trois gravures où les sujets représentés distillaient une sensation de raffinement enfantin. C'était une scène de chasse avec hommes des bois avec fusil et arc. Plus une autre où l'on découvrait un avion à réaction larguant des bombes à côté, au-dessus, on ne savait trop, d'un Pégase géant (il me semblait reconnaître des souvenirs de mythologie gréco-latine), une chèvre attachée par le licol comme un appât pour un improbable tigre, un ange en robe, des arbres fragiles tentant vaille que vaille de croître dans le vide. Une troisième image représentait dans un médaillon central tout déchiqueté sur son pourtour une scène de chasse à la baleine, comme dans un dessin d'Inuit, avec des hippocampes, ces animaux démodés...

Je ne les ai jamais encadrés, jamais accrochés au mur chez moi. Je les garde dans un carton, où je vais les repêcher de temps à autre, les regardant avec reconnaissance pour leur grâce et leur finesse, leur simplicité raffinée. J'ai revu d'autres gravures de Claire Chauveau il y a quelques années à la Halle Saint-Pierre, dans l'espace pompeusement nommé "galerie" entre cafétaria et moignon de collection Max Fourny, au rez-de-chaussée. Le charme n'était plus le même, une certaine sophistication avait remplacé l'élan candide des départs. Comme si avait été conjurée l'immédiateté poétique, un peu étrange, hors-normes, des débuts... Mais peut-être n'est-ce là que suppositions et devrai-je faire place ici, plus tard, à un correctif...

Note du 14 janvier 2020 : Je reviens sur cette note de 2008 pour signaler le nom de l'animatrice de l'atelier de gravure de l'ADAC, rue des Arquebusiers dans le IIIe ardt (où, entre parenthèses, j'ai moi-même pratiqué de manière éphémère la typographie dans les années 1980), Mireille Baltar, qui accompagna, m'a-t-elle écrit ces jours-ci, Claire Chauveau dans ses travaux de gravure durant vingt ans, sans se préoccuper de ses coordonnées psychiques.

23:08 Publié dans Art Brut, Art inclassable, Art naïf, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : claire chauveau, art brut, art naïf, art singulier, mireille baltar, joël gayraud, monelle guillet |  Imprimer

Imprimer

21/09/2008

Les Nefs des Fous (4)

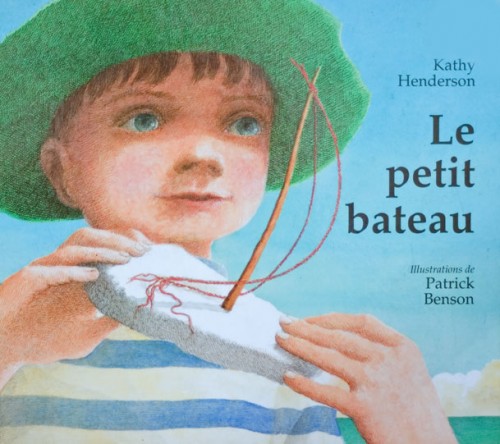

Lancer un esquif que l'on a bricolé de ses petites mains potelées sur le bassin d'un parc, suivre ses trajectoires sur l'onde en tremblant de devoir le perdre, qu'il s'abîme... Y inscrire de toute la force de son âme ses rêves, ses espoirs, s'y projeter afin qu'il nous prolonge et nous grandisse... Qui ne comprendrait ces désirs d'enfants? Il était un petit navire...

Le bateau parfois informe que ses mains agrippent avec fragilité et fébrilité, l'enfant le voit peut-être comme une autre modalité de la chose qu'il suçotait il y a peu encore, ce doudou malaxé et déchiqueté à force d'amour.

Ces adultes qui jouent aux miniaturistes, se délectent à confectionner des maquettes, et ont prolongé vaille que vaille ces désirs enfantins. Ils lancent leurs esquifs comme bouteilles à la mer, messages envoyés vers un avenir imaginaire qui les sauverait de leur finitude. N'est-ce pas ce qui nous touche avant tout dans ces bateaux bricolés, sculptés avec amour dans l'art populaire, brut, singulier? Voici une nouvelle moisson de pièces repérées depuis nos précédentes notes (retrouvables en cliquant sur la catégorie "Marine populaire et singulière"):

12:25 Publié dans Marine populaire et singulière | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : marine populaire et singulière, joseph donadello, gilles manero, bispo de rosario, frédéric lux, bruno montpied, doudous |  Imprimer

Imprimer

16/09/2008

Zon'Art tire sa révérence

Zon'Art s'arrête, vive autre chose? Je ne sais pas, faut voir...

Pour son dernier numéro, ce mince bulletin proche du fanzine qui était épris d'une humilité dans les commentaires (que je trouvais de façade) sur des sujets qu'il affectait de trouver eux-mêmes modestes, mais qui apportait à l'occasion des informations nouvelles sur l'art brut et consorts (les environnements surtout), à la différence de soi-disant spécialistes du même champ recyclant leur éternel ronron conformiste, ce bulletin, donc, a obtenu de la Halle St-Pierre la permission de monter une exposition et une projection de films durant le mois d'octobre prochain. On y verra de l'art singulier, des évocations photographiques d'environnements spontanés que j'aime aussi beaucoup (voir notes récentes sur Donadello, et les photos que j'insère ci-dessous) et les cartes postales anciennes de Jean-Michel Chesné (voir ma note du 8 juin 2008). Sur Donadello (Bépi Donal), on pourra voir le film de Noémie Dumas que j'ai cité récemment (probablement grâce à l'Association Hors-Champ de Nice).

Autant vous donner tout de suite le programme général de l'exposition:

Pour la parution de son dernier numéro,

Zon’Art présente (du 3 au 30 octobre 2008) : «SUITE & FIN»

[Galerie de la Halle St-Pierre (Rez-de-chaussée), Paris 18e]

Dessins, sculptures, documents :

Stéphanie Buttay, Gustave Cahoreau, Chomo, Clem,

Jacques Karamanoukian, Sam Mackey, Raâk, Gérard Sendrey.

Environnements d’hier et d’aujourd’hui :

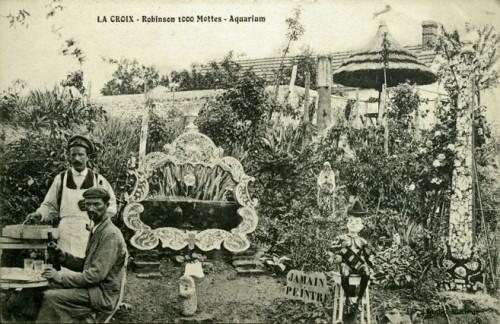

Cartes postales anciennes de la collection Jean-Michel Chesné.

Photos de sites et sculptures

Bar du Mont Salut [André Morvan, dans le Morbihan, souches d'arbres assemblées en plein air]

Joseph Donadello

Jean Grard

Emile Taugourdeau

Samedi 4 octobre 2008 à l’auditorium, à partir de 14 heures

Festival audiovisuel (3e édition)

Programme des projections :

N’oubliez pas l’artiste ! (Cartes postales anciennes), diaporama de Jean-Michel Chesné, 45 mn

Vladan Popov de Jean-Michel Zazzi (1999), 13 mn

Raymond Reynaud de Jean-Michel Zazzi (1999), 18 mn

Le jardin de Bépi (Joseph Donadello) de Noémie Dumas (2007), 17 mn

La porte du mystère (Raâk, l’eau, la terre, le feu) deStéphanie Buttay (2008), 12 mn (En présence de la réalisatrice)

C’est le matin... ((Gérard Sendrey, la fabrique de galaxies) deStéphanie Buttay (2008), 8 mn

Poétique mécanique (Le manège de Petit Pierre), de Jean-Michel Zazzi (2007) 4:30 mn

L’émotion est au bout de la route, diaporama (1984 à 2008 : le bar du Mont Salut, François Lozevis, Joseph Le Bail, Emile Taugourdeau) de Michel Leroux, 45 mn

L'univers de pierres de Nek Chand,diaporama de Laurence Savelli, 40 mn [Voici un bel exemple de ronron et de redite...]

Film surprise : 13 mn

Halle Saint-Pierre

2, rue Ronsard - 75018 Paris

M° : Anvers ou Abbesses - Tél : 01 42 58 72 89

17:20 Publié dans Art Brut, Art singulier, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zon'art, denis lavaud, donadello, jean grard, andré morvan, taugourdeau, petit pierre |  Imprimer

Imprimer

13/09/2008

Joseph Donadello, suite, un Panthéon passé à la loupe

Suite à la note récente sur l'environnement de statues et de maquettes créé par Joseph Donadello à Saiguède en dessous de Toulouse, et en particulier suite aux commentaires de Michel Valière sur certains détails du Panthéon où ce dernier semblait reconnaitre un Roi Salomon cher au Compagnonnage (à gauche sur notre photo) - effectivement, les motifs décoratifs sur le poitrail du personnage semblent bien représenter une équerre et un compas croisés des emblèmes compagnonniques -, j'ai reçu de la part de Pierre-Louis Boudra, responsable du musée des Amoureux d'Angélique, quelques précisions, ou rectifications, à ce sujet.

Il connaît assez bien le lieu et le créateur, pour y être passé plusieurs fois. Lui et sa femme ont fait des photographies du site avant moi qui montrent des statuettes qui ont disparu depuis (sans doute vendues). Deux statuettes, un Pinocchio et une représentation de la fille de leurs voisins, encadraient, à une date pas encore déterminée, le Panthéon aux extrémités de la terrasse avec les colonnes. En outre, certaine statuettes qui sont encore en place avaient d'autres noms. En haut à droite, Le "Louis Seize" d'aujourd'hui s'appelait autrefois "Charles" (ce serait Charlemagne pour Pierre-Louis). La photo qu'il m'a envoyée le montre clairement. A noter aussi que Bepi a incorporé au décor de cette maquette deux oeuvrettes de son ami Séverino De Zotti (voir photo au début), autre sculpteur populaire contemporain de la même région, qui joue souvent aux boules avec lui. Cette présence d'autres oeuvres, même réduite, à elle seule, introduit l'idée pour cet environnement d'une tentation de faire oeuvre collective...

Le personnage au chef semble-t-il couronné (à moins que ce ne soit une sorte de calot, ou de toque), et portant jupette, que Michel Valière interprète comme un Roi Salomon, représentait, paraît-il Catherine de Russie... Mais là, pas de preuve. Pierre-Louis tient sans doute cela de la bouche de Bepi (Donadello). Par contre, en zoomant sur ma photo du Panthéon de juillet 2008, j'ai découvert qu'en fait un prénom était inscrit sur ce "Roi-Salomon-de-Russie-en-jupette": IRENE... Les emblèmes compagnonniques restent-ils toujours reconnaissables ou sont-ce seulement des ornementations en croisillon !

Mais là, pas de preuve. Pierre-Louis tient sans doute cela de la bouche de Bepi (Donadello). Par contre, en zoomant sur ma photo du Panthéon de juillet 2008, j'ai découvert qu'en fait un prénom était inscrit sur ce "Roi-Salomon-de-Russie-en-jupette": IRENE... Les emblèmes compagnonniques restent-ils toujours reconnaissables ou sont-ce seulement des ornementations en croisillon !

Bepi Donal est un farceur qui nomme ses personnages selon des géométries variables, semble-t-il. De quoi bien énerver les commentateurs de tous poils, et générer de potentiels crépages de chignons...

Bepi Donal est un farceur qui nomme ses personnages selon des géométries variables, semble-t-il. De quoi bien énerver les commentateurs de tous poils, et générer de potentiels crépages de chignons...

10:34 Publié dans Art Brut, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : joseph donadello, environnements spontanés, les amoureux d'angélique |  Imprimer

Imprimer

12/09/2008

Surrealistic pillow, ou Confidences sur un oreiller

A signaler la parution d'un recueil de poèmes de Guy Girard illustrés de "dessins et monotypes" (imprimés en noir et blanc) par feu Sabine Levallois, L'Oreiller du Souffleur, aux Editions surréalistes. J'aime ces poèmes. En voici un:

LE BATELEUR

N'aurait-elle qu'un mur

La mort

Est cette maison d'outrages

Où nul n'entre qui ne soit perdu

Dans l'odeur des comètes

Voici la clé

Que s'ouvre une porte

Comme un ouragan murmurant

Du fond des bottes du zodiaque

Ordres ou charmes

D'une voix de linge

Revienne le moulin minuit

Entre le soleil et son double de porcelaine

Passe

Le bateleur à grandes enjambées

Vent roux aux trousses

Les lèvres charpentées de voix et chandelles

Le nom qui le porte

S'approche

D'un autre lié

Entre le gorille et la girolle

Guy Girard

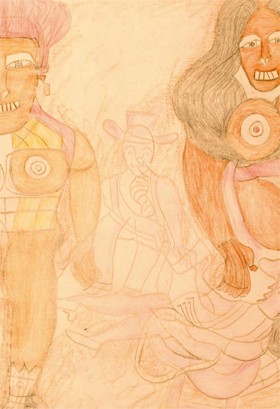

Cette publication me permet d'attirer un peu, si peu, l'attention sur les oeuvres de Mlle Levallois, disparue prématurément en 2004 alors qu'elle venait d'entamer un cycle créatif tout à fait inattendu de sa part. Des dessins aux crayons de couleur qu'elle me montra un jour avec ce que je pris pour de la timidité et de la circonspection. Lorsque je venais les voir, elle et Guy, nous parlions beaucoup d'art brut (il m'est difficile d'éviter le sujet). Est-ce ce qui la poussa à essayer de dessiner alors que rien ne l'y prédisposait, du moins était-ce ce que je me disais alors, la connaissant à peine...? Certains amis m'ont insinué que oui. Toujours est-il qu'elle produisit, dans les quelques mois qui la séparaient d'une fin brutale, toute une série de dessins que dans un premier temps je regardais -j'en vis un échantillon réduit cela dit à l'époque, le gros de la production est resté passablement intime- en faisant la fine bouche. Le temps passant, je changeai peu à peu d'avis. Ces dessins, celui qu'elle m'avait offert notamment, avec ses teintes réalisées à coups de fins traits de crayons de couleur, me regardaient avec une simplicité déconcertante non dépourvue d'étrangeté. Je les trouvais désormais beaux, à nul autre pareils.

L’OREILLER DU SOUFFLEUR

de Guy Girard

104 pages, dessins et monotypes de Sabine Levallois, 15 €, parution septembre 2008.

Bulletin de commande à adresser aux

122, rue des Couronnes

75020 Paris

(Frais de port en sus (France : 3 Euros, ailleurs 5 Euros)

Sans frais de port pour toute souscription faite avant le 31 octobre 2008

Chèque à l'ordre des éditions surréalistes)

(Une rencontre avec l'auteur est prévue le 30 septembre au Café de la Tour St-Jacques, rue de Rivoli à Paris - voir l'adresse exacte en cliquant sur le site des éditions surréalistes)

06:34 Publié dans Art singulier, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : guy girard, sabine levallois, groupe de paris du mouvement surr |  Imprimer

Imprimer

08/09/2008

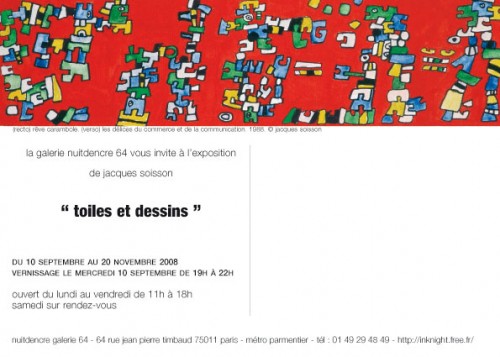

Une exposition Jacques Soisson

Vernissage bientôt à la Galerie Nuitdencre (mercredi 10 septembre), rue Jean-Pierre Timbaud d'une expo Jacques Soisson, peintre dont on avait déjà remarqué des oeuvres à la Galerie Serpentine prés de Montparnasse il y a un an ou deux. Je ne sais pas grand chose de lui hormis le fait qu'il pilotait Françoise Dolto dans les années 60 dans les locaux de la Compagnie d'Art Brut du temps où elle était encore à Paris (voir le n° des Cahiers de l'Herne consacré à Dubuffet). Les oeuvres reproduites sur le carton de Nuitdencre montrent une certaine propension à une forme singulière de lettrisme mâtinée de goût pour les jeux de construction.

07:00 Publié dans Art moderne méconnu | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jacques soisson |  Imprimer

Imprimer

06/09/2008

La rentrée c'est aussi à la Galerie Objet Trouvé

Au début, cette galerie Objet Trouvé avait à mes yeux des choix assez hésitants, impression parfaitement subjective je m'empresse de l'ajouter. Dans le fil du temps, en même temps qu'elle changeait de locaux, quittant la rue Daval pour la rue de Charenton, dans l'ombre de l'affreux Opéra de la Bastille (cette architecture de dentiste), elle a pris sous l'impulsion de son responsable, Christian Berst, une direction sans cesse plus aimantée du côté de la création brute et singulière de qualité, n'hésitant pas à chercher toujours de nouveaux créateurs, ne se se contentant pas, comme tant d'autres, des acquis et des valeurs établies (on sait qu'il y en a désormais beaucoup dans ce champ aussi).

Donc, mon jugement sur la galerie s'est grandement bonifié (il n'y a que les imbéciles, ou les staliniens, qui ne changent pas d'avis n'est-ce pas)... Je reçois les informations de ce côté avec une véritable confiance, sûr que ma curiosité se trouvera satisfaite par la découverte d'un créateur ou l'autre proposé par la galerie. Pour cette rentrée, dès le vernissage du jeudi 11 septembre, on pourra ainsi faire connaissance avec une bonne escouade de nouvelles recrues, Monique Le Chapelain (ce qui me ravit pour elle, ayant été le premier à la faire connaître, à travers le Musée de la Création Franche notamment ; on est toujours content de voir ses intuitions confirmées par d'autres), ou Johan Korec (dont la galerie nous signale la disparition récente), un autre pensionnaire de la Maison des artistes, Kurt (ou Karl?) Vondal, ainsi que d'autres comme Raimundo Camilo, ami paraît-il de l'extraordinaire Bispo de Rosario, ou encore Henriette Zéphir, (redécouverte récemment après Dubuffet par Alain Bouillet, voir la revue Création Franche ou le catalogue de la récente exposition L'Eloge du Dessin à la Halle Saint-Pierre), Sava Sekulic, etc. Pour en savoir plus, prière de se connecter ici (le site de la Galerie Objet Trouvé).

Allez-y de confiance à votre tour, si ce n'est déjà fait.

13:01 Publié dans Art Brut, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : objet trouvé, berst, korec, le chapelain, vondal, raimundo camilo, zéphir |  Imprimer

Imprimer

05/09/2008

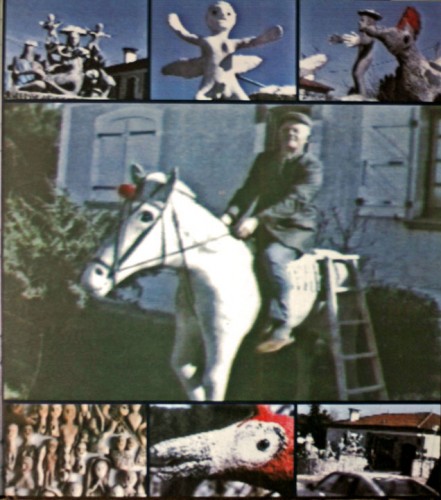

Joseph Donadello, "Ralenti regarde moi"...

A Pierre Gallissaires, fidèlement

On n'entendait plus parler de nouveaux environnements spontanés depuis longtemps. C'est pourquoi j'étais curieux de faire un tour du côté de Saiguède en Haute-Garonne, pour découvrir le jardin de statues de Joseph Donadello dit "Bepi Donal", site signalé discrètement avec quelques autres par Bernard Dattas et Denis Lavaud dans le bulletin Zon'Art (boudi que ce titre est dépréciatif, collant mal aux sujets qu'il servait pourtant à défendre...).

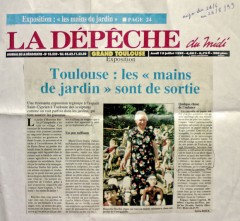

Ce fut un peu difficile à trouver. Sur le bord d'une route menant au bourg de Saiguède (Haute-Garonne), on finit pourtant par ne pas le manquer, le jardin de M.Donadello, grâce au témoignage classique, "vous verrez, c'est au coin, c'est plein de trucs, on ne peut pas ne pas le voir". On a déjà tourné un film sur lui (de Noémie Dumas, et intitulé "Le Jardin de Bepi", voir le programme des XIe Rencontres autour de l'Art singulier à Nice avec Hors-Champ au début juin de cette année). Avant Zon'Art, Joseph Donadello avait été signalé dans un numéro de La Dépèche du Midi (article de Sylvie Roux) à l'occasion d'une exposition avec Honorine Burlin, Roger Lemière (tous deux créateurs presque voisins de Donadello) et aussi Joseph Buil (qui était alors âgé de 95 ans, selon Donadello) ainsi que Joël Barthe, à l'Espace Saint-Cyprien à Toulouse en 1999 (elle avait un titre amusant, "Les Mains de Jardin" et était organisée par l'Association Vertical). De leur côté, les Boudra du musée Les Amoureux d'Angélique avaient découvert Donadello et les autres par eux-mêmes, comme des grands, en secret. On peut retrouver des oeuvres de Joseph ainsi que d'Honorine au musée des Amoureux d'Angélique au Carla-Bayle, voir nos notes sur cette collection.

De leur côté, les Boudra du musée Les Amoureux d'Angélique avaient découvert Donadello et les autres par eux-mêmes, comme des grands, en secret. On peut retrouver des oeuvres de Joseph ainsi que d'Honorine au musée des Amoureux d'Angélique au Carla-Bayle, voir nos notes sur cette collection.

Son jardin empli de statues épaisses et plates pour la plupart, faites grâce à des moules, trés colorées, serait terminé aux dires de son auteur (le dernier sujet sculpté étant, à ce qu'il nous a confié en juillet, un Bob l'Eponge...). C'est qu'il est arrivé à l'âge respectable de 80 ans (naissance en 1927). Et que la fatigue vient, légitime après "trente-six métiers, trente-six misères", expression qu'il aime reprendre avec le sourire. C'est vrai qu'il a exercé plusieurs boulots passant du bâtiment aux chauffeurs routiers, de l'agricuture aux charpentes, du cordonnier aux PTT. Construisant au passage de ses mains une douzaine de maisons pour sa parentèle, de nuit après ses journées de travail.

Ces métiers, on ne les sent pourtant pas omniprésents dans l'inspiration de ses statues (hormis une compositon avec des scies assemblées sur le fronton d'une remise). En dehors d'une inspiration hétéroclite puisant (c'est le cas de le dire, Donadello a commencé par un puits) passablement à des sources télévisuelles (mais aussi régionales, voire le 3ème commentaire ci-après de Michel Valière), il semble que l'une de ses passions dominantes soit avant tout la pétanque... Dans l'autoportrait en "Zozo" qu'il a planté dans un coin de son jardin, à côté d'un présentoir avec rayonnages envahis de petites sculptures, il a mis des boules à la place des mains de ce dernier. Lorsque je lui demandai de poser à côté de ce loustic, il s'appuya sur lui avec d'évidentes fierté et joie.

Le jardin (commencé vers 1985-1986, environ 240 statues selon leur auteur) s'étend en bordure de route, émaillé de panneaux où des avis sont destinés aux curieux qui s'arrêtent en voiture (je conserve leur orthographe): "Ralenti regarde moi", "Stop visites à l'oeil", "Propriété privé interdit de photographier" (ce qui n'empêcha pas qu'une fois que nous nous fûmes présentés, l'auteur me laissa photographier tout à mon aise, étant entendu que nous convînmes ensuite d'un échange qui pût nous satisfaire tous les deux), "Visites interdites depuis la route DANGER On visite à l'intérieur"... Cette dernière injonction est assez juste, car si les statues sont placées de façon à amorcer l'attention des passants motorisés (juste après un virage), elles se donnent plus facilement à voir de l'intérieur du jardin (et c'est aussi plus sûr car les bas-côtés ne sont pas assez sécurisés). Il est donc essentiel de faire courtoisement connaissance avec le créateur des lieux.

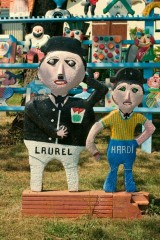

Les statues sont nombreuses, pas très hautes, vivement colorées, sans trop de nuances. Des noms, parfois sibyllins, sont généralement apposés dessus les pièces (là aussi je respecte l'orthographe): Amanda [Lear], Rika [Zaraï], Belmondo, Lolobrigida, O no Lulu [Honolulu], Babar, Fernandel, Bourvil, Kali [l'ours dans le film Zorba le Grec], Papinette [un personnage inventé par l'auteur ; du reste, il y en a d'autres de même inspiration, ce qui me rappelle l'abbé Fouré], Cazanova, Serge [Blanco, ex-champion de rugby], Adam [bien membré] et Eve, Bomba [au lieu d'Alberto Tomba], Catinou et Jakouti [personnages comiques régionaux, selon Michel Valière], Laurel et Hardi [curieusement intervertis dans leurs noms], Marilyn [sans aucune ressemblance avec Monroe], Vénus, Eric [Cantona], Serge ["Lama", voua, le jeu de mots, car le nom est porté par un lama],

Shirley et Dino, Aldo [Maccione] et la Mama, le Père Noël, etc.,etc... A côté, quelques maquettes de monuments (la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel et un autre monument intitulé "Qui l'aurait dit", le Panthéon et ses "grands hommes" -cette citation par maquette interposée est évidemment malicieuse, le jardin tout entier de Bepi Donal proposant un autre Panthéon, nettement plus alternatif).

Distincte du jardin proprement dit, autre sas avant l'habitat intime du couple Donadello, on trouve ensuite une véranda qui fonctionne à la fois comme une galerie et une salle des trophées. Trophées gagnés dans les multiples concours de pétanque auxquels participa le créateur, coupes se bousculant sur les rayonnages qui courent le long des murs de cette grande salle.

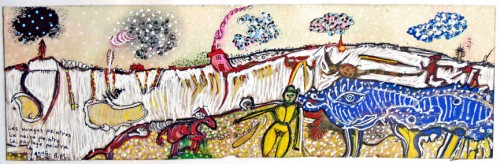

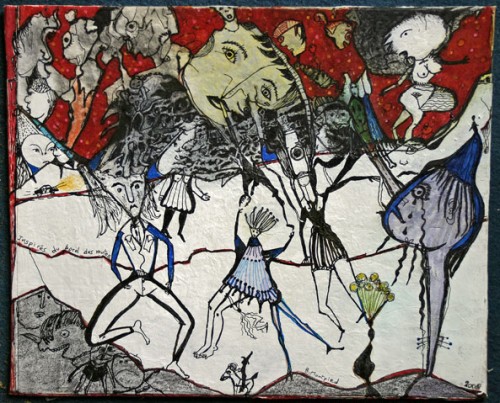

Dans cette "galerie" bien remplie, on découvre que Bepi Donal, signature que Joseph Donadello préfère apposer sur ses oeuvres, est aussi un peintre hésitant entre naïveté et art brut, lorgnant de temps à autre vers une certaine expérimentation. A côté de saynètes souvent proches de l'esprit satirique ou caricatural, il peint en effet par des coulures aléatoires des tableaux où il superpose parfois des silhouettes. Le résultat faisant penser à des effets proches du papier marbré pour reliure. L'"artiste" ne s'arrête pas là, il peint sur tuiles aussi, et ne dédaigne pas à l'occasion de mêler à la peinture des collages de personnages découpés d'après des photos.

lorgnant de temps à autre vers une certaine expérimentation. A côté de saynètes souvent proches de l'esprit satirique ou caricatural, il peint en effet par des coulures aléatoires des tableaux où il superpose parfois des silhouettes. Le résultat faisant penser à des effets proches du papier marbré pour reliure. L'"artiste" ne s'arrête pas là, il peint sur tuiles aussi, et ne dédaigne pas à l'occasion de mêler à la peinture des collages de personnages découpés d'après des photos.

Au total, un lieu joyeux, où la couleur règne en maîtresse, et où, en dépit d'une certaine hâte du créateur (qui "aime que ça aille vite") qui est peut-être cause de l'inégalité d'inspiration des diverses sculptures, on rencontre à maintes reprises des oeuvres de très belle facture, à la fois comiques et étranges... Chefs d'oeuvre primesautiers masqués derrière une apparence de bonhommie?

18:39 Publié dans Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : joseph donadello, art brut, boudra, dattas, inspirés du bord des routes, amoureux d'angélique |  Imprimer

Imprimer

01/09/2008

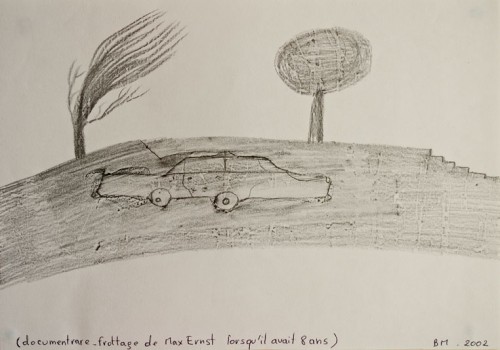

Un document rare

Ci-dessous, comme il y est inscrit, un "document rare" retrouvé dans mes dessins relatifs au frottage, technique qu'il ne faut pas rougir d'employer encore, puisqu'elle est entrée dans l'arsenal des outils au service du rêve tangible, comme le collage, le brûlage, la décalcomanie, etc.

09:31 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art singulier, bruno montpied, max ernst |  Imprimer

Imprimer

30/08/2008

Dans la série les meilleures cartes postales de l'été

Cartes postales, petits signes d'amitié durant l'intervalle où nous sommes loin des yeux les uns des autres, il serait juste de vous accorder un peu de place, surtout quand vous supportez un petit effort créatif, bien différent des clichés d'usage (il fait beau, on mange bien, le pays est magnifique)...

(Joël Gayraud, août 08)

10:07 Publié dans Correspondance | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : matera, art singulier, patrimoine de l'unesco |  Imprimer

Imprimer

28/08/2008

Luigi Buffo, le retour (Les Amoureux d'Angélique, 2)

J'avais demandé sur un autre blog, où l'on se contentait de ressortir de vieilles photos du temps passé consacrées à lui (je n'ai rien contre les archives, cela dit), des nouvelles de Luigi Buffo (signant parfois "Lui" Buffo), cet ancien maçon qui avait réalisé un décor de statues en ciment très archaïsantes sur les murs de clôture de sa propriété à Lagardelle-sur-Lèze, non loin de Toulouse, à la fin des années 70 (Jean Teulé avait été le premier à en parler dans son émission de télé L'Assiette Anglaise, puis dans son livre tiré de l'émission, Les Excentriques de l'Assiette Anglaise, en 1989, aux éditions Antenne 2-Du May ; à l'époque dans son texte il dénombrait 400 statues de "bois, cailloux, ciment"...).

Eh bien, les nouvelles sont venues toutes seules, à croire qu'il y a un ange quelque part qui veille sur les hantises, ou un démon (celui de ma curiosité)... En découvrant le petit musée de sculptures et de peintures naïves et brutes des Amoureux d'Angélique au Carla-Bayle en Ariège (voir ma note du 9 août), j'ai eu la surprise, et quasiment la commotion de tomber pour la première fois de ma vie sur des sculptures du fameux Luigi Buffo, conservées dans une salle entièrement consacrée à lui, salle qui est sans conteste la plus impressionante du musée fondé par le couple Boudra (bon, j'arrange l'histoire, en réalité, c'est Pascal Hecker à la Halle St-Pierre qui m'avait indiqué l'air de rien que les Amoureux d'Angélique avaient récupéré l'oeuvre en bois d'un "certain Buffo").

Il s'agit là de sculptures en bois essentiellement, que les Boudra ont récupérées et sauvées il y a un an ou deux, aprés accord avec le nouveau propriétaire du site. Les statues en ciment, suite au décès de la femme de Luigi Buffo qui les avait conservées en l'état jusqu'à ces dernières années, se sont trouvées en effet détruites il y a peu de temps (vers 2005-2006?). Ne resteraient en fait à Lagardelle-sur-Lèze que trois ou quatre statues, dont un taureau et un personnage assis les mains tendues laissant s'échapper un oiseau... peut-être l'âme de ce site étonnant...? La destruction est intervenue suite au désir des enfants de vendre les lieux et d'y faire place nette. En ce sens, l'oeuvre en ciment de Buffo aura eu moins de chance que celle d'un Charles Billy à Civrieux-d'Azergues dont la maison et le jardin de maquettes en pierre furent rachetées par un particulier qui s'est montré très respectueux du site.

Les statues en bois de Luigi Buffo, selon certains commentateurs (par exemple Jean-François Maurice, la fameuse concierge de l'Art Brut, dans le n°38 du Bulletin de l'Association des Amis de François Ozenda, en 1989 aussi, avec un temps de retard sur Jean Teulé et L'Assiette Anglaise), les statues en bois étaient, paraît-il, au coeur de la démarche créative de Buffo. Il s'en inspirait pour faire ensuite ses statues en ciment, nous dit la fameuse concierge. Elles étaient présentées sous les statues en ciment parfois, à l'ombre... Comme semble le montrer la photo d'Animula Vagula que j'insère ici (prise au début des années 90 ; des statues en bois s'abritent sous un auvent de ciment derrière un des personnages à sombrero). Ou bien dans un local à part, comme semble le montrer la petite photo publiée dans un petit coin du livre de Jean Teulé (voir ci-dessus au début de ma note)... On croit retrouver parmi ces fantômatiques pièces sculptées présentes sur ce photogramme flou, les mêmes pièces que l'on peut voir aujourd'hui au musée des Amoureux d'Angélique, où elles sont présentées de façon légèrement moins serrées qu'à l'origine, semble-t-il, ce qui leur va plutôt bien, j'ai trouvé...

Ou bien dans un local à part, comme semble le montrer la petite photo publiée dans un petit coin du livre de Jean Teulé (voir ci-dessus au début de ma note)... On croit retrouver parmi ces fantômatiques pièces sculptées présentes sur ce photogramme flou, les mêmes pièces que l'on peut voir aujourd'hui au musée des Amoureux d'Angélique, où elles sont présentées de façon légèrement moins serrées qu'à l'origine, semble-t-il, ce qui leur va plutôt bien, j'ai trouvé...

Bien sûr, les statues en bois ne sont plus dans leur local d'origine, et je n'ai pas eu le temps de demander aux Boudra s'ils avaient connu le site du temps de sa splendeur, et s'ils avaient vu comment Buffo avait situé les oeuvres les unes par rapport aux autres (il semble l'avoir découvert juste au moment où cela était sur le point de disparaître complètement, ils sont intervenus in extremis, exhumant les statues d'un tas de débris prêts à finir au feu... ; un petit film fort émouvant a été tourné sur ce sauvetage). Je ne sais pas non plus si les figures sculptées sont chargées de représenter des personnages précis (j'ai juste reconnu Pinocchio dans un coin avec son grand nez de menteur, une madone à l'enfant, ainsi que la statue de la Liberté avec une couronne). Telles quelles, elles sont déjà remarquables, archaïsantes, comme réminiscences de la statuaire romane des églises pyrénéennes toutes proches, tout en évoquant des ex-voto gaulois, mas aussi des fétiches africains... Et bien qu'elles aient été déplacées, transplantées, elles gardent intacte leur très grande force.

24/08/2008

Cités singulières (chemins de l'art brut VII) à Lille, mais hétérotopies à Francfort

Le Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq et la Maison de l'Architecture et de la Ville du Nord-Pas-de Calais organisent une exposition sur le thème de l'architecture et l'urbanisme tels qu'ils se reflètent dans les collections de l'Aracine ainsi que dans une collection d'art brut privée. Cela constitue la septième mouture des "Chemins de l'art brut". C'est prévu du 2 septembre au 1er novembre prochain (vernissage le 9 septembre) à Lille . Les créateurs représentés (par une cinquantaine d'oeuvres, sculptures ou dessins) sont ACM, Paul Duhem (pourtant ses villes doivent se résumer à des portes...), Paul Engrand, Désiré Geelen, Frank Jones, Titus Matiyane, Helmut Nimozewski, Willem Van Genk (ses gares, ses imperméables...) et Théo Wiesen (j'ai une petite préférence pour les "totems" de celui-ci).

Le film de Claude et Clovis Prévost sur le facteur Cheval sera diffusé durant l'exposition. En effet, associer au thème de l'exposition les environnements spontanés paraît fort logique. L'idée est légèrement poussée plus loin dans l'expo. Un diaporama diffusé sur place évoquera au delà des sites du facteur Cheval et de l'abbé Fouré d'autres cas d'"habitants-paysagistes" (terme inventé par Bernard Lassus). Le concept de l'expo paraît se focaliser avant tout sur la dimension utopiste et onirique des visions architecturales propres aux créateurs des collections présentées (en dehors de celle de l'Aracine, on annonce une collection privée extérieure). Savine Faupin, sur le site de la MAV de Lille rappelle cependant que le Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq mène une recherche sur la conservation des sites en collaboration avec le CNRS (mais on aimerait cependant savoir quels travaux ont été ajoutés à la suite de la journée sur les sites environnementaux spontanés du 10 décembre 2005 -où entre parenthèses eurent lieu, en marge, de belles rencontres entre amateurs des sites, n'est-ce pas Signor Belvert?). Elle ajoute, sur le même site, cette information qu'il y aura après la réouverture du nouveau Musée d'Art Moderne une grande "exposition transversale" intitulée "Habiter poétiquement" qui traitera plus amplement du thème de l'habitat à travrs les trois composantes des collections du Musée, l'art moderne, l'art contemporain et l'art brut (il va donc falloir s'habituer à ce genre de confrontations à Villeneuve d'Ascq...). Parmi les créateurs présentés à l'exposition, Théo Wiesen est le seul exemple d'environnementaliste spontané, avec ses totems étranges qu'il avait installés dans l'allée qui menait à sa scierie. Les deux photos que j'insère ci-dessus et ci-dessous montrent ceux qui avaient été déjà présentés en 2002 à Villeneuve d'Ascq dans Les chemins de l'Art Brut II.

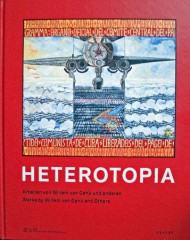

Architecture et urbanisme dans l'art brut sont dans le vent en ce moment puisque se terminait ce week-end à Francfort sur Main en Allemagne, au Musée Allemand d'Architecture, une autre expo intitulée Heterotopia. Arbeiten von Willem Van Genk und anderen (Hétérotopies, Oeuvres de Willem Van Genk et autres, du 31 mai au 24 août 2008), expo réalisée en collaboration avec le musée du Dr. Guislain situé à Gand en Belgique. L'idée de la manifestation était d'emprunter à une conférence de 1967 de Michel Foucault (intitulée "Espaces autres") la notion d'"hétérotopie". Ce dernier définissait ainsi des espaces concrets hébergeant l'imaginaire, comme autant de localisations physiques d'espaces utopiques. Il englobait là-dedans aussi bien les cabanes d'enfants, que les parcs de loisirs, les cimetières, ou les asiles. Lieux qui pouvaient constituer un négatif ou une marge de la société. Il aurait pu y joindre les environnements créés par les autodidactes de tous poils qui font notre bonheur ici sur ce blog, entre autres.

Je n'ai pas vu cette dernière exposition, mais seulement le catalogue (trouvable à la Halle St-Pierre ; bilingue allemand-anglais). Si je n'apprécie que très peu les dessins de Van Genk (son usage de la couleur me repousse, ce qui on le comprendra ne prétend de ma part à aucune objectivité), j'ai été fort intrigué par plusieurs cas présentés dans cette expo, notamment ceux de Gérard Van Lankveld, qui paraît avoir créé un état imaginaire de Monera borné à sa seule personne et à ses productions, d'étranges maquettes de monuments-objets conservées au Musée du Dr.Guislain à Gand, et de Hans-Jörg Georgi et Stefan Häfner, ces deux derniers ayant semble-t-il en commun le goût de confectionner des maquettes de villes bizarroïdes qui comme dans le cas de Häfner font parfois fortement penser à une sorte de ville situationniste, type New Babylon, passée à la moulinette d'un cyclone spécialiste en déboîtages...

Si je n'apprécie que très peu les dessins de Van Genk (son usage de la couleur me repousse, ce qui on le comprendra ne prétend de ma part à aucune objectivité), j'ai été fort intrigué par plusieurs cas présentés dans cette expo, notamment ceux de Gérard Van Lankveld, qui paraît avoir créé un état imaginaire de Monera borné à sa seule personne et à ses productions, d'étranges maquettes de monuments-objets conservées au Musée du Dr.Guislain à Gand, et de Hans-Jörg Georgi et Stefan Häfner, ces deux derniers ayant semble-t-il en commun le goût de confectionner des maquettes de villes bizarroïdes qui comme dans le cas de Häfner font parfois fortement penser à une sorte de ville situationniste, type New Babylon, passée à la moulinette d'un cyclone spécialiste en déboîtages...

14:41 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, hétérotopies, utopies architecturales, théo wiesen, stefan häfner, hans-jörg georgi, gérard van lankveld |  Imprimer

Imprimer

23/08/2008

La femme du fer

Aux Jeux Olympiques, dans une épreuve de canoé-kayak, Emilie Fer, concurrente française, va-t-elle conquérir une place sur le sacro-saint podium, se demandent avec inquiétude les commentateurs sportifs en direct de Pékin...? Sera-ce de l'or, de l'argent ou du bronze...?

Sera-ce de l'or, de l'argent ou du bronze...?

Je commence à subodorer la réponse, bien avant la fin de la descente sur le torrent artificiellement reconstitué au milieu d'un stade... Ni or, ni argent, ni un autre métal que... le fer bien entendu...!

Emilie termine loin du podium, médaille de fer en fin de compte, serait-ce encore un coup de la prédestination ?

12:54 Publié dans Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : emilie fer, jeux olympiques, noms prédestinants |  Imprimer

Imprimer

15/08/2008

Un petit tour du côté du MASC aux Sables d'Olonne

De passage aux Sables d'Olonne, passage fugace, durant lequel j'ai été quelque peu effrayé de voir que l'on y construisait décidément trop (dans l'espoir probable d'exploiter au maximum les flux de touristes amateurs de grillade au soleil, et dans le choix de tourner la page sur l'ancienne activité portuaire, autrement plus authentique et poétique pourtant), je suis retourné voir le charmant musée de l'Abbaye Sainte-Croix, connu pour sa collection et sa documentation remarquables sur Gaston Chaissac et autres Brauner et traditions populaires. Tous les Chaissac du musée avaient été prêtés en Allemagne (au musée Richard-Haizmann à Niebüll) qui elle, de son côté, avait prêté une centaine d'"images non peintes" d'Emil Nolde, le grand peintre expressionniste dont nous aurons bientôt à Paris cet automne une rétrospective au Grand Palais (à partir du 23 septembre ; l'expo Nolde aux Sables, c'est jusqu'au 7 septembre). Pour consoler les chaissaquiens en villégiature cet été aux Sables, on avait rameuté tout de même de l'ami Gaston quelques dessins sur kraft et autres supports, quelques peintures, tous venus de collections privées, oeuvres apparemment inédites, et de très belle qualité.

Les "images non peintes" de Nolde, ce sont des petites aquarelles qu'il a confectionnées au secret de son atelier durant la Seconde Guerre, après que les Nazis lui eurent intimé l'ordre de cesser de peindre, et lui eurent détruit ou vendu à l'étranger un millier d'oeuvres conservées dans les musées allemands, les utilisant au passage comme exemples d'"art dégénéré", au côté des oeuvres de Freundlich ou des créations de malades mentaux de la collection de la clinique psychiatrique d'Heidelberg, autrefois dirigée par Hans Prinzhorn. Pauvre Nolde, qui en outre avait eu l'aveuglement de s'inscrire au parti national-socialiste (du Nord, dans la région frontalière avec le Danemark) en 1934... Et qui fut donc sévèrement douché en retour! Quelle lettre abominable il reçut de ceux en qui il avait cru pouvoir placer sa confiance... Traduite dans l'exposition, elle ne l'est pas dans le catalogue malheureusement. Pourtant instructive par son côté terrible. Imaginez-vous, on vient vous rayer de la carte des artistes admis, on vous signifie la destruction, ou la vente à l'étranger (moindre mal), d'un millier de vos oeuvres, et on vous signifie l'interdiction de peindre, on viendra vous contrôler à domicile.

Emil Nolde se cacha alors au coeur de sa maison, et réalisa en miniature des projets de tableaux plus grands. L'aquarelle se prêta à cette insoumission intime. Etonnant de constater à quel point malgré leur petite taille, ces paysages et ces portraits respirent et restituent la poésie de lieux possibles, d'une réalité saturée de chaleur de vivre. L'exposition est rare, restitue la fragilité de cet effort de ne pas mourir artistiquement, l'aquarelle elle-même étant à la lisière de l'évaporation, de l'évanouissement, tel un mirage. Les voyant, j'ai pensé à un autre créateur de ces temps où créer de façon moderne avait pris un tour plus que vacillant, Roger Bissière, qui avec une toute autre technique, l'assemblage de tissus, la broderie, lui aussi créa des oeuvres d'une forte originalité, celle qui porte la marque de l'instinct de survie, et s'approche de l'art le plus authentiquement inspiré.

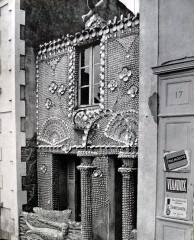

J'ai continué ma balade dans le musée, à la rencontre des quelques oeuvres de la collection permanente que l'on pouvait voir cet été, je me souviens de tableaux à l'originalité certaine... Mais j'ai préféré poursuivre vers le département des arts et traditions populaires qui se cache sous les toits, pressé que j'étais de revoir Jean-Jean (peintre naïf rugueux, né à Matha en Charente en 1877 et décédé à La Roche-sur-Yon en 1948, à 71 ans, en prison, selon Jalovsky pour faits de proxénétisme après une vie de matelot de misère), Jean-Jean aux trop rares tableaux conservés dans les musées (j'ai servi un jour de trait d'union pour assurer le don d'un Jean-Jean de Yankel, l'extraordinaire collectionneur de peinture naïve, à la Collection Humbert du musée de Laduz, où on peut le voir). Un tableau était toujours accroché, non loin, surprise, de trois tableaux peu connus d'Hippolyte Massé (le conservateur du musée, M.Benoît Decron, ne désespère pas de réaliser un jour au musée quelque publication autour de Massé). Je voulais revoir la porte de bronze ciselé que Massé avait gardée de sa première petite maison de La Chaume, où il se reposait de son métier de passeur sur le chenal du port. Elle n'était plus visible. Momentanément certainement. La voici, telle que je la photographiai en 1996:

J'ai eu l'occasion de publier des informations sur Massé dans le passé (cf. L'Art Immédiat n°2, 1995, le texte de B.Montpied, "Laissez passer Massé le passeur" et le texte de Frédéric Orbestier, "La maison d'Alice"). Il fut grâce à sa sirène en mosaïque de coquillages l'un des inspirés (pas encore nommés "des bords des routes") célèbré par les magnifiques photographies de Gilles Ehrmann dans Les inspirés et leurs demeures (éd. du Temps, 1962). Il avait sculpté la fameuse sirène sur une première maison de la Chaume, et fit par la suite un deuxième décor sur une maison rue du Marais (cf reproduction dans L'Art Immédiat, pour la première fois à ma connaissance), décor qui comme le premier fut ensuite par Massé lui-même semble-t-il effacé (cf le texte d'Orbestier ci-dessus cité), pour ne pas envenimer les relations avec les vandales qui s'amusaient à abîmer l'oeuvre donnant sur la rue.

et fit par la suite un deuxième décor sur une maison rue du Marais (cf reproduction dans L'Art Immédiat, pour la première fois à ma connaissance), décor qui comme le premier fut ensuite par Massé lui-même semble-t-il effacé (cf le texte d'Orbestier ci-dessus cité), pour ne pas envenimer les relations avec les vandales qui s'amusaient à abîmer l'oeuvre donnant sur la rue. Massé était donc aussi peintre, j'ai signalé dans L'Art Immédiat qu'un de ses tableaux, intitulé Le Voilier, se trouve à Nice dans la collection Jakovsky du Musée Internatinal d'Art Naïf (cf. reproduction dans le catalogue de 1982 du musée, p.235). Attendons donc encore un peu pour prendre connaissance de tout ce que l'on a pu garder sur Massé au musée de l'Abbaye Sainte-Croix (à noter qu'il y a déjà eu par le passé, en 1991-1992, une exposition sur Hippolyte Massé). Des archives attendent encore pour livrer des secrets

Massé était donc aussi peintre, j'ai signalé dans L'Art Immédiat qu'un de ses tableaux, intitulé Le Voilier, se trouve à Nice dans la collection Jakovsky du Musée Internatinal d'Art Naïf (cf. reproduction dans le catalogue de 1982 du musée, p.235). Attendons donc encore un peu pour prendre connaissance de tout ce que l'on a pu garder sur Massé au musée de l'Abbaye Sainte-Croix (à noter qu'il y a déjà eu par le passé, en 1991-1992, une exposition sur Hippolyte Massé). Des archives attendent encore pour livrer des secrets

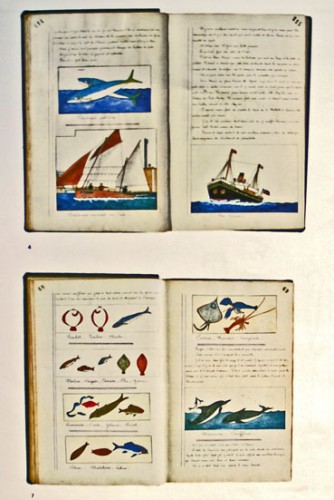

Dernière révélation au MASC cet été, l'annonce pour cet automne (octobre 2008-mars 2009) d'une grande exposition sur le peintre naïf de marines Paul-Emile Pajot. On peut se référer là-dessus au site des amis du MASC. On apprend dans un tiré à part (avec une présentation de Benoît Decron) édité par le musée qu'en préambule à cette expo, le MASC avait déjà acquis en 2006 le Journal de Pajot intitulé Mes Aventures, relié en cinq volumes ("prés de 2500 pages, plus de mille illustrations dessinées à la plume ou crayon, gouachées pour la plupart"). Le tiré à part vendu actuellement à la librairie du musée, comprenant de très courts extraits du Journal permet cependant de se faire une idée alléchante de la fraîcheur de ce manuscrit et de ses nombreuses illustrations relatives à toutes sortes de sujets se référant aux goûts et aux tribulations de Pajot, dont on connaissait déjà les magnifiques marines à la fois naïves et japonisantes.

relié en cinq volumes ("prés de 2500 pages, plus de mille illustrations dessinées à la plume ou crayon, gouachées pour la plupart"). Le tiré à part vendu actuellement à la librairie du musée, comprenant de très courts extraits du Journal permet cependant de se faire une idée alléchante de la fraîcheur de ce manuscrit et de ses nombreuses illustrations relatives à toutes sortes de sujets se référant aux goûts et aux tribulations de Pajot, dont on connaissait déjà les magnifiques marines à la fois naïves et japonisantes.

"Et si nous commencions juste à découvrir Paul-Emile Pajot?", écrit avec raison M.Decron...

(Emil Nolde, "Les Images non peintes" (Aquarelles 1938-1945), MASC, Les Sables d'Olonne, 3 mai-7 septembre 2008.)

18:08 Publié dans Art moderne méconnu, Art naïf, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : musée de l'abbaye ste-croix, hippolyte massé, jean-jean, paul-emile pajot, emil nolde, chaissac |  Imprimer

Imprimer

12/08/2008

Roy Louis, sans couronne

Voici un tableau curieux et attachant retrouvé sur un vide-greniers il y a cinq ans. Route rose serpentant parmi des pelouses franchement vertes, sous l'oeil d'un chat et d'un chien énormes aux yeux vides ou dissymétriques, bizarrement de guingois (pour le félin surtout)... Le portail a été laissé entrebaillé, en arrière-plan derrière la maison, on aperçoit une volière. Les participants au convoi funèbre viennent-ils de sortir de cette maison? Le chat et le chien sont-ils sur le pas de la porte pour faire un dernier bout de conduite à leur maître? Les membres du cortège en tenue de deuil tiennent des mouchoirs pour essuyer les larmes. L'un d'eux tient une canne, un autre, unijambiste, marche avec des béquilles. Le peintre voulant accentuer le côté sombre de la cérémonie a peint le cortège, le corbillard, son cocher en un noir et blanc qui tranche sur la couleur du décor ambiant. Les visages sont blancs ainsi, donnant à ces personnages rangés deux par deux comme dans un cortège d'enfants des écoles, au reste dessinés d'une façon extrêmement stylisée et sommaire (ce qui leur donne un charme fragile qui me plaît beaucoup), une allure fantômatique et un peu sinistre. Le corbillard tiré par des chevaux (à quand remonte ce genre de véhicule ? Sûrement au début du XXe siècle, vu en outre l'allure de la voiture assez primitive qui emboutit l'arrière du corbillard) est heurté par un autre véhicule et le cercueil se renverse, s'ouvre, le mort surgit tout à coup, les bras ouverts, l'air tout à fait ragaillardi ma foi, peint en bleu, ce qui montre sa radicale différence avec ceux qui l'emmenaient à son dernier séjour... Comme si l'accident, traité à la manière des innombrables scènes peintes sur les ex-voto tels que ceux que l'on voit dans certaines églises, par un bouleversant effet paradoxal, l'avait ressuscité!

La signature, "Roy Louis", avec l'inversion malicieuse du patronyme et du prénom, sans doute pas faite au hasard, paraît être la même que celui du Louis-François Roy sur lequel on trouve une notice dans le livre d'Anatole Jakovsky, Peintres naïfs, dictionnaire des peintres naïfs du monde entier (éd. Basilius Press, Bâle, 1976). Anatole le signale comme né en 1891 à Niort dans les Deux Sèvres. Voici ce qu'il écrit sur lui: "Famille nombreuse, très pauvre. Va à l'école irrégulièrement, jusqu'à l'âge de 8 ans. Apprend le métier de tonnelier qu'il exercera jusqu'à l'âge de 70 ans. S'installe à son compte à Saint-Maixent (Ile de Ré [en réalité dans les Deux-Sèvres, voir commentaires reçus pour cette note]). Vit actuellement à La Rochelle. A commencé à peindre en 1962, en voulant remplacer une gravure sale et abîmée par le temps. Verve primesautière, jointe à un coloris très gai." Louis-F. Roy, ajoute son chroniqueur, avait exposé (en 1976, date du livre) dans une galerie Fontenoy à La Rochelle et à la galerie M.Bénézit, avec un catalogue à la clé qui comportait des préfaces de Max-Pol Fouchet et d'Anatole Jakovsky. Ce dernier paraît avoir également écrit sur lui dans un ouvrage que je n'ai pas pu voir, A.J., Ces Peintres de la Semaine des Sept Dimanches, éd. G.Borletti, Milan, 1969. Une peinture de ce même Roy est signalée comme faisant partie de la donation de Jakovsky au musée international d'art naïf de Nice (cf. son catalogue de 1982). J'ignore la date de son décés, hélas probable (s'il est encore parmi nous, il ne serait pas loin d'être le doyen des Français avec un âge culminant à 117 ans...).

21:57 Publié dans Art naïf | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : louis roy, art naïf, anatole jakovsky |  Imprimer

Imprimer

09/08/2008

Les Amoureux d'Angélique (1)

Note dédiée à Pierre Gallissaires

Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler en France d'un nouveau musée d'art brut, ou naïf, ou simplement d'art populaire contemporain (étiquette qui en l'espèce correspond assez bien).

L'Aracine verra bientôt on l'espère ses collections présentées en un espace bien défini et distinct de l'art moderne dans les nouveaux espaces du musée de Lille-Métropole à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. La Fabuloserie, et ses collections d'"art-hors-les-normes" (dont pas mal d'oeuvres récupérées d'environnements spontanés qui allaient être détruits, exemple assez réussi de sauvetage et de déplacement de fragments d'environnements qui devrait faire taire les puristes toujours prompts à taxer ce genre de solution d'"ânerie" ou de "ridicule", cf Belvert et "J2L"), la Fabuloserie tient bien le coup dans l'Yonne à Dicy. Le Petit Musée du Bizarre (de tous, celui qui s'apparente le plus au musée dont je veux vous entretenir) semble perdurer en Ardèche à Lavilledieu, près de Villeneuve-de-Berg (on aimerait avoir des nouvelles fraîches de l'endroit, si un lecteur de ce blog passe par là...), premier musée sur la question en France (car créé en 1969). Nous avons également des musées d'art naïf de qualité (à Laval, collection ouverte au public au Musée du Vieux-Château depuis 1966 ; à Nice, musée construit à partir de la collection d'Anatole Jakovsky, depuis 1982). Un musée consacré à la création singulière (un zeste d'art brut, un peu d'art naïf, un soupçon de surréalisme et beaucoup de singuliers, alias des créateurs marginaux et autodidactes de l'art contemporain), le Musée de la Création Franche, créé par Gérard Sendrey depuis 1988, existe également à Bègles en banlieue de Bordeaux. Le Musée International d'Art Modeste de Di Rosa et Bernard Belluc à Sète montre aussi des oeuvres relevant davantage de l'art populaire manufacturé, comprenant parfois des créateurs aux limites des collections précédemment citées. Sans compter les divers musées d'art populaire ou écomusées, privés ou publics, qui contiennent également nombre de créations relevant de ces mêmes champs, l'art brut, l'art naïf, les environnements spontanés...

La découverte du musée des "Amoureux d'Angélique", fondé par l'association Geppetto, qu'animent Martine et Pierre-Louis Boudra au Carla-Bayle en Ariège, une cinquantaine de kilomètres en dessous de Toulouse, non loin de Pamiers, je la dois à un petit dossier qu'avait publié naguère Denis Lavaud à partir des notes et des photos de Bernard Dattas dans le bulletin Zon'Art (n°14, automne-hiver 2005). A dire vrai, ce dossier était avant tout centré sur l'évocation de divers sites et environnements bruts/naïfs de la région de Toulouse, sans trop insister sur les Amoureux d'Angélique, qui pourtant avaient indiqué aux auteurs les sites en question.

La découverte du musée des "Amoureux d'Angélique", fondé par l'association Geppetto, qu'animent Martine et Pierre-Louis Boudra au Carla-Bayle en Ariège, une cinquantaine de kilomètres en dessous de Toulouse, non loin de Pamiers, je la dois à un petit dossier qu'avait publié naguère Denis Lavaud à partir des notes et des photos de Bernard Dattas dans le bulletin Zon'Art (n°14, automne-hiver 2005). A dire vrai, ce dossier était avant tout centré sur l'évocation de divers sites et environnements bruts/naïfs de la région de Toulouse, sans trop insister sur les Amoureux d'Angélique, qui pourtant avaient indiqué aux auteurs les sites en question.

Pierre-Louis et Martine, chercheurs modestes mais acharnés de la poésie populaire cachée (du Sud-Ouest au Massif Central sans oublier la Région Parisienne dont ils sont originaires), sont à l'origine de nombreuses découvertes, ou de sauvetages de créateurs tout à fait insolites et intéressants. Installés depuis huit ans au Carla-Bayle (soit donc vers 2000, à l'orée du nouveau siècle), ils y ont aménagé une bâtisse sur plusieurs niveaux où finalement ils commencent déjà à manquer de place tant les oeuvres conservées et sauvegardées pullulent. La maison est rustique, la muséographie est simple et bon enfant, sans chichis, semblant inséparable d'une visite guidée en compagnie des propriétaires. Les portes, aux heures d'ouverture au public (mieux vaut téléphoner avant de venir), sont ouvertes dans la plus grande des confiances. Des chats, des chiens font la visite avec vous.  Le village ressemble à un de ces villages d'artistes perchés sur une colline comme on en connaît du côté de la Provence par exemple, le snobisme et l'apprêt en moins. De ses remparts, par beau temps, on aperçoit la chaîne des Pyrénées au loin.

Le village ressemble à un de ces villages d'artistes perchés sur une colline comme on en connaît du côté de la Provence par exemple, le snobisme et l'apprêt en moins. De ses remparts, par beau temps, on aperçoit la chaîne des Pyrénées au loin.

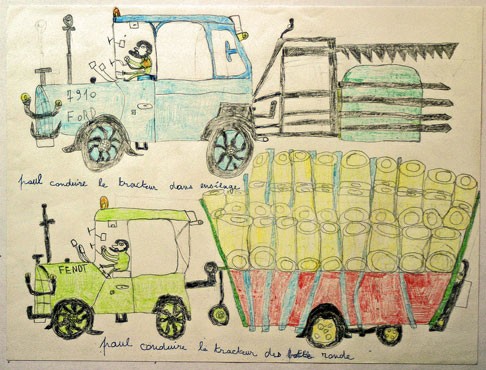

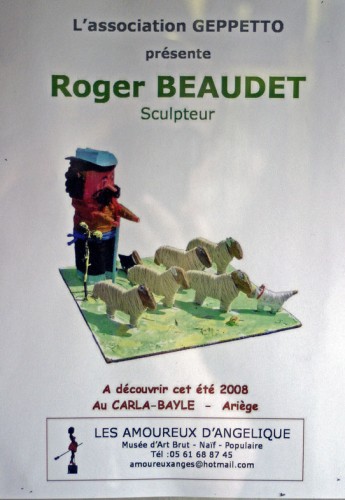

Chaque été, en sus de la collection permanente forte d'une dizaine de créateurs, Pierre-Louis et Martine organisent une petite exposition temporaire. Si la saison dernière, ce furent des "jouets" de Pierre et Raymonde Petit (venus de deux collections privées), l'été 2008 est consacré à Roger Beaudet, créateur ouvrier de la région de Roanne, où il sculpte des jouets, des maquettes, et des personnages organisés en saynètes dans un local exigu. Les Boudra indiquent qu'au début ces oeuvres étaient destinées aux enfants, et que par la suite des collectionneurs sont arrivés pour lui en acheter. Beaudet oeuvre à la commande paraît-il, étant capable sur la foi d'une photographie de reproduire, passée bien sûr au tamis de son imagination et de ses déformations, l'image du collectionneur et de sa femme par exemple.

La collection permanente, à l'image des oeuvres de Roger Beaudet, est fortement marquée par l'empreinte de l'enfance. Que ce soit dans les dessins de Thierry Chanaud, qui ressemblent à des imagiers enseignant le vocabulaire aux enfants quoique réinventés par leur auteur, ou dans ses sculptures archaïsantes, dans les peintures de Gilbert Tournier, ancien maréchal-ferrant (spécialisé dans les chevaux d'hippodrome) découvert par les Boudra du côté de Champigny-sur-Marne (une de leurs premières découvertes, je pense) qui dessinait le nez collé sur le support,

dans les peintures de Gilbert Tournier, ancien maréchal-ferrant (spécialisé dans les chevaux d'hippodrome) découvert par les Boudra du côté de Champigny-sur-Marne (une de leurs premières découvertes, je pense) qui dessinait le nez collé sur le support, ou d'autres sculpteurs comme Joseph Donadello -par ailleurs auteur d'un environnement remarquable dans la région sur lequel je ferai bientôt une note à part- ou le fils de tzapiuzaïre (faiseur de copeaux, selon P.Mamet dans Les Artistes Instinctifs, Almanach de Brioude, 1924...) Denis Jammes en Haute-Loire. Les attelages d'Henri Albouy, par leur côté miniaturisé, eux aussi font penser à des maquettes et à des jouets. Les statues d'Honorine Burlin, elles aussi venues d'un environnement de la région à côté de Cintegabelle, à Picarou, ont quelque chose de fortement candide.

ou d'autres sculpteurs comme Joseph Donadello -par ailleurs auteur d'un environnement remarquable dans la région sur lequel je ferai bientôt une note à part- ou le fils de tzapiuzaïre (faiseur de copeaux, selon P.Mamet dans Les Artistes Instinctifs, Almanach de Brioude, 1924...) Denis Jammes en Haute-Loire. Les attelages d'Henri Albouy, par leur côté miniaturisé, eux aussi font penser à des maquettes et à des jouets. Les statues d'Honorine Burlin, elles aussi venues d'un environnement de la région à côté de Cintegabelle, à Picarou, ont quelque chose de fortement candide.

Pourrait-on forger pour ce petit musée fort sympathique l'étiquette d'art populaire enfantin? Pourquoi pas... Cependant, au coeur de ce musée, existe aussi une autre salle consacrée à un autre créateur à qui l'étiquette ne colle pas tout à fait... Mais cela, je vous en parlerai dans un épisode suivant...

Contacts:

Les Amoureux d'Angélique, 09130, Le Carla-Bayle, tél: O5 61 68 87 45, e-mail: amoureuxanges@hotmail.com

Pour le moment, pas encore de catalogue sur place, seulement des cartes postales et des mini-dépliants comme ci-dessous (merci à Pierre-Louis et Martine Boudra pour m'avoir laissé prendre toutes les photos que je voulais):

15:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : les amoureux d'angélique, pierre-louis et martine boudra, joseph donadello, roger beaudet, denis jammes, thierry chanaud, burlin |  Imprimer

Imprimer

02/08/2008

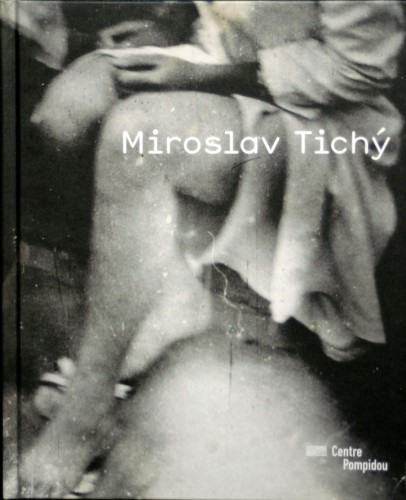

Miroslav Tichy, océan pacifique

J'avais été intrigué à l'exposition de la collection d'art brut d'Arnulf Rainer, à la fondation Antoine de Galbert-La Maison Rouge (en 2005, Paris), par quelques photos qui paraissaient comme volontairement abîmées, plutôt floues, représentant des femmes comme s'il s'agissait de clichés voyeuristes. Un photographe brut? Tiens, tiens...

Il existait bien aux USA le cas d'Eugène Von Bruenchenhein, cet homme qui adorait sa femme et la photographiait sans cesse parée de bijoux, parfois dans le plus simple appareil (quoique sans trop d'érotisme). De la photographie amateur existe aussi bien entendu (aujourd'hui le domaine doit exploser avec tous ces petits appareils numériques pas plus grands que des cartes à jouer). Des livres ont été souvent consacrés à la question, plus précisément à la photo anonyme. Sur ce blog, j'ai également évoqué les cartes postales à plusieurs reprises, notamment le 30 mars. La photo a prolongé bien évidemment l'imagerie populaire gravée. Roger Cardinal, interrogé sur la photo "brute", m'a indiqué avoir écrit sur la question. J'espère avoir communication ultérieure de cet article. Or, voici une importante exposition au Centre Georges Pompidou consacrée à Miroslav Tichy, qui nous renseigne davantage (que l'expo de la Maison Rouge), en une centaine de clichés au moins, sur les recherches de cet homme hors du commun.

Il n'y aurait pas de Miroslav Tichy sans le rôle central, quoique discret, joué par un médiateur capital, Roman Buxbaum. Cet attelage à deux individus, le créateur et son médiateur auprès du public, nous rappelle déjà un trait commun aux créateurs de l'art brut. Ces derniers viennent rarement jusqu'à nous sans un truchement extérieur, qui assure la communication. En l'occurrence, il semble que l'activité photographique de Tichy n'ait pas été destinée à être montrée. Roman Buxbaum (voir Un Tarzan en retraite, souvenirs de Miroslav Tichy, publié dans le catalogue de l'expo du Centre Pompidou) restitue l'aspect relativement contradictoire de la position de Tichy vis-à-vis de la communication de ses photos: "Il aime les montrer à ses visiteurs. Mais admet rarement avoir donné son accord pour que ses oeuvres soient exposées. Et lorsqu'il est de mauvaise humeur, il accuse et insulte quiconque ose les montrer au public. Pourtant, lorsque je lui ai apporté le catalogue de l'exposition de Séville [première exposition de ses photos en 2004 à l'initiative de Harald Szeemann], il n'a pas caché son émotion".

L'activité photographique de Tichy, toujours selon Buxbaum, paraît une activité très intime qui se serait développée après une crise psychotique survenue dans les années 50, suite au vernissage d'une expo à Prague dans un lieu réputé où ses peintures avaient été sélectionnées mais que Tichy décida brusquement de retirer à la dernière minute (Tichy est aussi un peintre et un illustrateur, ayant eu au départ une formation à l'école des Beaux-Arts de Prague). Il a été sujet à de nombreuses dépressions depuis l'adolescence, nous dit-on, qui sont des périodes où paraît s'anéantir une créativité qui ne se développe au contraire que lorsqu'il est en bonne santé.

Ses photos, que Buxbaum va parfois repêcher dans le magma océanique du logis où Tichy laisse aller ses affaires à vau-l'eau, parlent très souvent des femmes, des corps de femmes inconnues, croisées, entraperçues, semble-t-il à leur insu. Ces clichés volés montrent des instants de grâce, de beauté érotique qui surgissent inopinément, dans un paradoxe seulement apparent, au travers d'une technique bricolée.  Tichy a réinventé le sténopé, la boîte à chaussures munie d'un trou et d'un papier photographique, il a fabricoté des appareils à partir d'objets de récupération (dans le film que lui a consacré Roman Buxbaum -Miroslav Tichy, Tarzan à la retraite, édité en DVD, disponible à la librairie de l'expo au Centre Pompidou- il montre le bouton de rembobinage d'un de ses appareils faits à partir d'une capsule dentelée de bouteille de bière). Idem pour son agrandisseur confectionné à partir de planches et de lattes arrachées à une clôture.

Tichy a réinventé le sténopé, la boîte à chaussures munie d'un trou et d'un papier photographique, il a fabricoté des appareils à partir d'objets de récupération (dans le film que lui a consacré Roman Buxbaum -Miroslav Tichy, Tarzan à la retraite, édité en DVD, disponible à la librairie de l'expo au Centre Pompidou- il montre le bouton de rembobinage d'un de ses appareils faits à partir d'une capsule dentelée de bouteille de bière). Idem pour son agrandisseur confectionné à partir de planches et de lattes arrachées à une clôture.  C'est comme si nous avions affaire au cousin de l'André Robillard qui fabrique des objets symboliques (ces fusils qui ne font feu qu'imaginairement), sauf que les appareils photo assemblés vaille que vaille avec des boîtes de conserve par ce "cousin", ici, peuvent prendre aussi des photos!

C'est comme si nous avions affaire au cousin de l'André Robillard qui fabrique des objets symboliques (ces fusils qui ne font feu qu'imaginairement), sauf que les appareils photo assemblés vaille que vaille avec des boîtes de conserve par ce "cousin", ici, peuvent prendre aussi des photos!

Les organisateurs de l'expo, en raison de ces bricolages, l'associent aux outsiders et à l'art brut. Mais la parenté avec cette dernière conception est également à rechercher ailleurs, comme je l'ai souligné au début de cette note. L'oeuvre photographique (cela finit par être une oeuvre, en dépit du fait, en outre, que Tichy "n'aurait jamais accepté d'être considéré comme un photographe", dixit Buxbaum) est avant tout une action qui cherche à se rapprocher au plus près de la vérité de ses sujets. Il s'agit pour Tichy de capter au plus immédiat la grâce de la vie, le mystère des formes et des incarnations qu'il a tendance à concevoir comme des apparences illusoires (dans son film, Tichy évoque le mythe de la Caverne de Platon, mythe destiné à prouver que l'homme est condammné à n'entrevoir de la vérité que son ombre).

"Quand quelque chose attirait son attention, il attrapait son appareil, soulevait de sa main gauche le bord de son pull et, de sa main droite, ouvrait l'étui et appuyait sur le déclencheur sans même regarder dans le viseur. Son mouvement était si fluide et rapide qu'il était presque impossible à remarquer. En riant, il dit qu'en procédant ainsi, il pouvait attraper une hirondelle en plein vol" (Roman Buxbaum, les derniers mots soulignés par l'auteur sont de Tichy). L'hirondelle de ses désirs...

Signe supplémentaire de son indifférence à l'égard des conventions esthétiques de présentation, Tichy a confectionné des cadres bricolés avec des pauvres matériaux de hasard, décorés parfois de dessins ou de motifs griffonnés, pratique qui rappelle celle du poète Boris Bojnev (un Slave là aussi) qui en Provence s'était adonné à la mise en cadre d'oeuvres naïves trouvées en brocante. Ces deux formes de création réalisées autour d'un sujet empreint de poésie vitale sont du reste apparues dans les mêmes décennies d'après-guerre (Tichy, qui est toujours vivant, paraît avoir cessé ses activités artistiques dans les années 90, période qui précéde curieusement sa reconnaissance publique, comme si cette dernière ne pouvait avoir lieu qu'après la création et pas pendant). Certes Tichy a eu une formation artistique, et cela le distingue des autodidactes de l'art brut. Il serait à mettre en rapport avec ces grands inclassables de l'art que sont Soutter, Charles Meryon, Louis Wain (dont je parlais dans une note précédente), Ernst Josephson, etc, autant de créateurs artistes au départ qui à la faveur d'un basculement dans un état psychotique ultérieur ont orienté leurs travaux dans un sens profondément intériorisé. Ce qui est bien en rapport avec l'enjeu de l'art brut en définitive.

L'expo Miroslav Tichy se tient au MNAM du Centre Pompidou, à la Galerie d'art graphique, du 25 juin au 21 septembre 2008. Les photographies exposées proviennent sauf quelques-unes de la fondation Tichy Ocean basée à Zürich. "Tichy" en tchèque se traduit par paisible, pacifique. L'univers de chaos et de hasard dans lequel vit Tichy ressemble à un océan. L'océan Tichy. Ce qui donne par jeu de mots l'océan pacifique... D'où le nom de la fondation de Zürich.

21:28 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Photographie | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : miroslav tichy, centre georges pompidou, roman buxbaum, art brut, boris bojnev |  Imprimer

Imprimer

31/07/2008

De l'ennui

Deux personnages très différents (quoique relevant du sabre et du goupillon qui comme chacun sait font souvent affaire ensemble) lèvent tous les deux les yeux au ciel... Dans le cas de ce christ à l'allure quelque peu vautrée sur sa chaise, lever les yeux au ciel est à prendre bien sûr au pied de la lettre, mon père pourquoi m'as-tu envoyé là, vois ces hommes et plus généralement, "ecce homo", comme il est marqué sur le bandeau qui longe son corps, boudi, que je suis pressé de faire l'"ascension"...

Tandis que ce militaire plus profane paraît simplement se barber, à moins que ce ne soit une expression de simple assoupissement, ou les deux à la fois... Peut-être a-t-il ras le bol de faire les potiches?

13:57 Publié dans Art populaire insolite, Art populaire religieux, Confrontations | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art populaire insolite |  Imprimer

Imprimer

30/07/2008

Eloquentes obsessions

En marge de l'exposition sur l'art des outsiders british qui termine son séjour à la Halle St-Pierre à Paris (clôture le 1er août), Mr Roger Cardinal qui passait ces jours-ci par Paris nous a glissé une petite carte annonçant une autre exposition à venir cette fois, et se tenant dans les faubourgs de Londres à Twickenham, sans doute le même Twickenham que pour le rugby. "Eloquent obsessions", cela s'appelle, et c'est organisé à la Orleans House Gallery, à Riverside, Twickenham (vous trouverez bien tout seul où ça se situe exactement à Londres). La manifestation est organisée conjointement avec la Henry Boxer Gallery basée à Richmond. Le carton n'est pas très bavard sur les créateurs que l'on devrait retrouver dans ce lieu, et je ne suis pas encore arrivé à dénicher sur la Toile une référence à cette expo. C'est peut-être trop tôt. Le vernissage est pour le 3 septembre, et c'est prévu pour durer du 30 août au 19 octobre. Comme je sens que je vais oublier d'en reparler, je l'ai casé ici tout de suite. Comme ça vous aurez le temps de réserver le très cher TGV pour l'Angleterre (c'est le genre d'expo pour la jet set de l'art brut ; qui ne sait plus où placer ses sous en matière d'art moderne ou contemporain). On va y retrouver des noms bien connus, Henry Darger, Madge Gill (prononcez "Guill", m'a recommandé Roger) ou Scottie Wilson, ainsi que quelques oeuvres des pensionnaires de Gugging en Autriche.

On devrait aussi, surtout, y trouver un créateur peu connu de ce côté-ci du Channel, à savoir le dessinateur obsédé de la race féline, le dénommé Louis Wain, que je ne connais guère autrement personnellement qu'à travers le portail internet de la galerie Henry Boxer. La notice de la galerie nous signale que le monsieur fut d'abord un grand illustrateur célèbre spécialisé dans les dessins de chats, avant de sombrer dans la psychose (on parle de schizophrénie à son sujet). Interné, il continua à représenter les êtres qu'il affectionnait entre tous, mais ses images prirent des allures qualifiées de "kaléidoscopiques".

Ses chats devinrent psychédéliques, se fragmentant en dizaines, centaines d'éclats colorés qui les font rejoindre les images de dragons tels qu'on peut en voir dans l'art d'extrême-orient. Cela les rapproche aussi d'autres célèbres chats de l'art naïf, ceux de Van Der Steen.

Souhaitons que nous ayons l'occasion de voir des oeuvres de Louis Wain un de ces jours prochains en France.

L'expo British Outsider Art, si elle nous a tout de même permis de découvrir les rares dessins d'Andrew Kennedy ou encore les compositions visionnaires hallucinantes de Vonn Ströpp, a raté l'occasion de nous montrer un ensemble plus vaste concernant le champ des créateurs spontanés autodidactes britanniques, et notamment a loupé l'occasion de nous présenter donc quelqu'un comme Louis Wain.

Elle n'a traité qu'une petite partie du champ. La collection Musgrave-Kinley par exemple (désormais prêtée sans limitation de temps au musée d'art moderne de Dublin) n'a pas été associée au projet (pour des raisons qui n'ont pas été évoquées), pas davantage que ses organisateurs n'ont souhaité nous présenter quelques oeuvres de l'étrange Richard Dadd, pourtant fort peu connu en dehors de la Grande-Bretagne. Dommage, dommage...

02:18 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : madge gill, scottie wilson, louis wain, henry darger |  Imprimer

Imprimer

28/07/2008

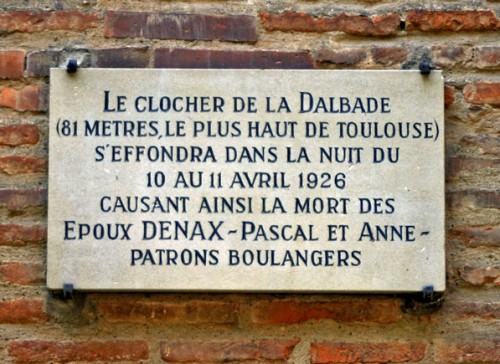

Méfiez-vous des églises...

01:03 Publié dans Inscriptions mémorables ou drôlatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eglise de la dalbade, anticléricalisme primaire |  Imprimer

Imprimer

27/07/2008

Le monde est une toile constamment peinte

Le 14 juillet, la population descend danser et va voir le feu d'artifice. On se pose sur le pont où l'on est bien placé pour assister au grand spectacle pyrotechnique qui sera donné (pour l'occasion à Montauban). La foule, relative, s'agglutine gentiment au parapet, aux réverbères et attend sagement. Lorsque la nuit est enfin bien noire, aux environs de 22h30, sur le fond d'encre, les tirs commencent. Pas de cris, pas de soupirs collectifs cette fois-là. Le public assiste dans un silence étonnant au spectacle des gerbes et des bouquets éclatants, aussi multicolores qu'éphémères.

Ils regardent avec acuité, ne loupent pas la moindre étincelle. Dans le ciel nocturne, analogue à la toile de fond du sommeil où les rêves et les cauchemars se déploient, toutes sortes d'images crépitent, dans le bruit (assourdi) et l'éclat scintillant des fusées, des araignées de fumées dont les panaches s'évanouissant semblent semer des figures fantômatiques que l'appareil photo peine à capter-capturer... La même foule qui n'ira jamais voir une seule exposition dans le musée Ingres tout proche (les gerbes se peignent dans le ciel au-dessus de lui, du violon caché de monsieur Ingres...) assiste religieusement au spectacle éphémère des grands bouquets de lucioles et sillages de couleurs enflammées. La taille du spectacle, aux dimensions du paysage, art créé sur la toile de fond du monde, absolument immédiat (l'oeuvre se dissout dés l'instant où elle apparaît), est peut-être la raison de l'engouement populaire. Ce plaisir éphémère, cette conscience qu'il ne faut pas en manquer une miette, qu'il faut le vivre intensément au moment fugace où il se déploie, cela fascine sans doute. Et puis il y a la beauté des dessins dans le ciel, analogue à celle qu'on trouve dans l'art en deux dimensions, comme un créateur anonyme -déjà montré sur ce blog- l'avait en son temps évoqué (rare exemple à ma connaissance de tentative de représenter en le figeant un feu d'artifice ; intelligemment, l'auteur y a ajouté les figures fantastiques que sa fantaisie a cru y deviner).

L'art se fait partout à tout moment par la grâce de notre imagination, et de nos perceptions. J'aime assez le projet pictural qui consiste à mêler aux reflets du monde réel les projections de nos fantaisies intérieures, tel que cela s'effectue, par exemple, dans l'art naïf au réalisme poétique injustement sous-estimé par les tenants de l'art brut (mais un heureux revirement se dessine depuis quelques années).

12:09 Publié dans Art immédiat, Art involontaire, Art singulier, Confrontations, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bruno montpied, pyrotechnie, robert roseff |  Imprimer

Imprimer

26/07/2008

Inspirés du bord des routes

22:05 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bruno montpied |  Imprimer

Imprimer

25/07/2008

Contre aptonyme?

Ci-dessous un cas de contre aptonymie patente semble-t-il. Monsieur Boucherie (qui se prénomme peut-être Jacques en référence à St-Jacques-de-la-Boucherie?) est devenu imprimeur pour contrer l'influence de son patronyme, peut-être. Glissant de la viande vers le papier qui sert à l'emballer?

14:39 Publié dans Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : noms prédestinants, aptonymes et contre aptonymes |  Imprimer

Imprimer

Dictionnaire du Poignard Subtil

POESIE:

"Quand un mot rencontre un autre mot pour la première fois, c'est la poésie"

(Un bûcheron poète canadien, cité par Jacques Meunier et Nicolas Bouvier dans les entretiens filmés de ce dernier avec Joël Calmettes, DVD "Nicolas Bouvier Le Vent des Mots de Joël Calmettes et Olivier Bauer, collection Un siècle d'écrivains, 2008)

"La poésie corrige les erreurs de Dieu"

(Odysseus Elytis, cité par Nicolas Bouvier dans les mêmes entretiens)

Et puis pour continuer sur ce mot, ci-dessous cette citation d'après André Breton, relevée dans le logis d'une victime des inondations du Tescou (affluent du Tarn sujet à des débordements intempestifs), à Montauban, victime qui put donc se consoler en lisant que la poésie l'avait aussi inondé, ce qui n'arrive pas tous les jours:

14:30 Publié dans DICTIONNAIRE DE CITATIONS DU POIGNARD SUBTIL | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : poésie, nicolas bouvier, jacques meunier, andré breton, odysseus elytis |  Imprimer

Imprimer

17/07/2008

La rivière a coulé sous les géants de Robert

Petite note au passage, mais parce que c'est urgent à signaler. Je ne connaissais que de nom la Chaussée des Géants à Alas, près de St-Girons dans l'Ariège (région du Couserans). Ce sont des statues et des patchworks de pierres assemblées qui ont été dressés en travers d'une rivière (la ou le Lez). Il me semble qu'un film, diffusé il y a quelques années sur Arte, montrait le site, parmi d'autres jardins ou créations de bord des routes.

L'auteur, Robert Mathey, nous a quittés il y a environ deux mois. Je tiens l'information de Martine et Pierre-Louis Boudra du musée d'art brut Les Amoureux d'Angélique. Il y a urgence pour tous ceux que le site intéresse. Les détériorations ont déjà commencé. Les vandales sont à l'oeuvre. Plus personne ne défend l'endroit, site peut-être voulu éphémère par son auteur, puisque bâti sur l'eau, comme un mirage et un défi au temporel. Mais qui a dit que nous ne pourrions pas faire durer cette poésie éphémère, comme un défi plus grand d'être relevé collectivement?