02/07/2011

Info-Miettes (12)

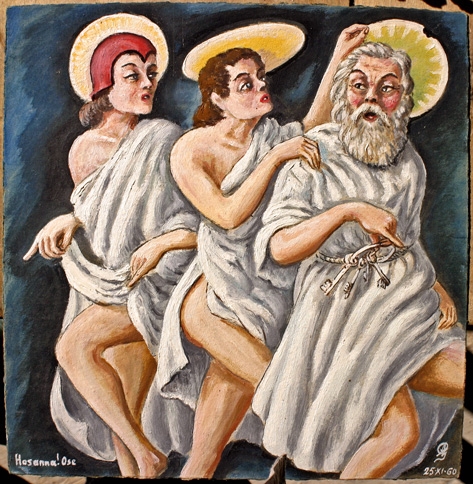

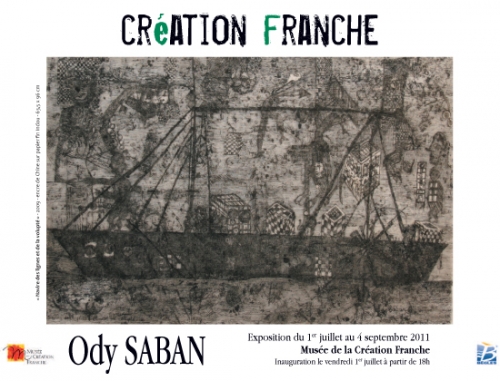

Expo Ody Saban tout l'été au musée de la Création Franche

Cela se tiendra du 1er juillet au 4 septembre au musée de Bègles.

Du côté de chez Chave maintenant...

Galerie Alphonse Chave, à Vence, on monte une exposition intitulée de façon un peu tarabiscotée je trouve, "L'harmonie des antonymes", avec en épigraphe sur le carton d'invitation quelques mots d'Héraclite d'où il ressort que "tout [surtout l'harmonie] devient par discorde" (le Poignard Subtil se voit ainsi confirmé dans ses choix)... Du 18 juin à fin août 2011. Avec Georges Bru, Gaston Chaissac, Gérard Eppelé, Jean Dubuffet, Slavko Kopac, Max Ernst, G.Lauro, Jean-François Ozenda, Jacques Prévert, Georges Ribemont-Dessaignes et alii... Tél: 04 93 58 03 45.

Le Musée des arts populaires de Laduz n'est plus subventionné...

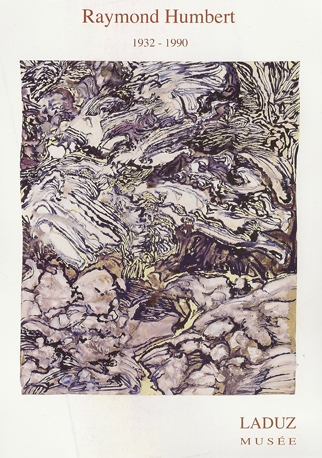

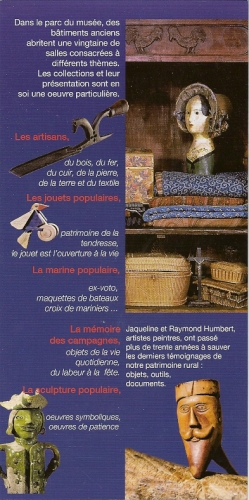

Jacqueline Humbert se bat toujours pour maintenir la merveilleuse collection construite par elle et son mari décédé en 1990, Raymond Humbert. La région lui refuse la subvention qu'elle recevait pourtant depuis plusieurs années. A-t-on décidé d'étrangler par l'indifférence et l'insensibilité (pour ne pas dire l'ignorance) des élus toutes les collections d'art populaire, qu'elles soient comme en l'espèce privée, mais ouverte aux publics de tous âges, ou qu'elles soient étatiques comme celle de l'ex-musée des ATP autrefois installé près du Jardin d'Acclimatation dans le Bois de Boulogne à Paris, et qui végète à présent dans on ne sait quel entrepôt en attendant que se bâtisse le mirifique bâtiment promis depuis des lustres près du fort Saint-Jean à Marseille?

En attendant, le musée de Laduz tient cependant à organiser une exposition d'été, et cette fois on reviendra à la peinture de Raymond Humbert qui fut un admirable paysagiste abstrait, parallèlement à sa passion pour l'art populaire qu'il interprétait en visionnaire. Sans doute, Jacqueline Humbert puisera dans la force intacte des oeuvres de ce grand vivant l'énergie de faire face aux défis qui attendent le musée. Je ne saurai trop inviter tous ceux qui subodorent la poésie présente au sein des arts populaires à venir visiter ce musée champêtre qui n'a rien à voir avec les collections habituelles de vieux outils poussiéreux. Sa muséographie est sans cesse attractive, attachée à mettre en valeur tous les côtés inspirants de la vie créatrice des campagnes anciennes, en s'appuyant sur la valeur esthétique des objets présentés. Son département de sculpture populaire insolite de plus flirte avec l'art brut, de même que ceux de la marine populaire ou de la mémoire des campagnes font parfois allusion à l'art naïf.

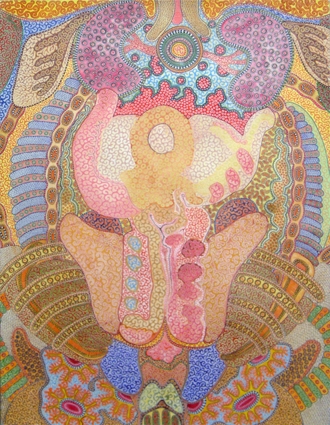

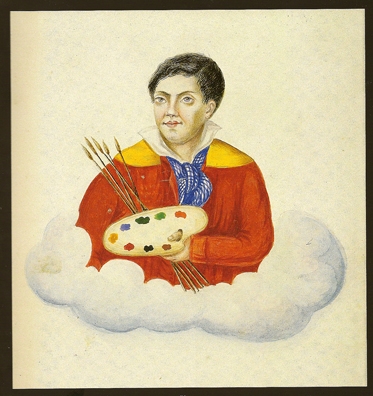

Akram Sartakhti

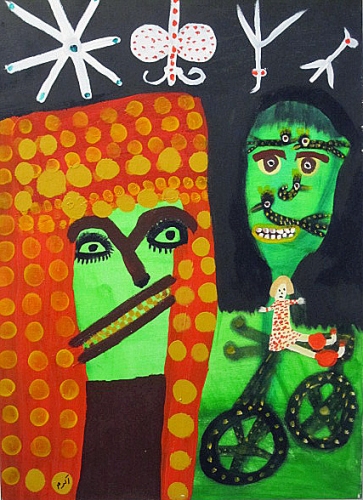

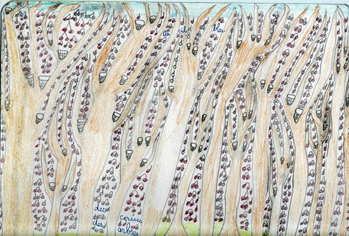

J'ai laissé passé l'occasion de parler de cette femme iranienne (née en 1950) qui chipa les pastels de son petit-fils pour lui montrer ce dont elle était aussi capable, non mais... (on pensa à d'autres qui firent de même, comme M'an Jeanne par exemple, ou Joseph Barbiero encouragé par un fils artiste, ou encore Boix-Vives lui-même... non?). La cafétéria de la Halle Saint-Pierre abritait une petite expo de ses oeuvres colorées et stylisées du 10 janvier au 13 février dernier. La galerie Hamer à Amsterdam l'a aussi exposée entre mars et mai, avec une brochure à la clé préfacée par Laurent Danchin qui précise dedans qu'elle a commencé il y a seulement dix ans et que malgré le fait qu'elle ait caché d'abord ses oeuvres à son petit-fils, ce dernier, ayant quand même découvert ses dessins, les porta à l'attention de quelques experts, ce qui amena une ou deux oeuvres de sa grand-mère au musée d'art contemporain de Téhéran. C'est pour le peu qu'on a pu en voir à la Halle, une oeuvre fraîche et spontanée, joyeusement colorée et dégageant une grande vitalité grâce à la conjugaison de formes simples, suggestives avec de sensuels contrastes de teintes. Seuls les fonds peuvent paraître un peu vite faits comme si la peintre n'y attachait que peu d'importance. On ressent alors une impression de travail fait dans l'urgence, avec la bizarre sensation d'une précipitation.

La galerie Hamer à Amsterdam l'a aussi exposée entre mars et mai, avec une brochure à la clé préfacée par Laurent Danchin qui précise dedans qu'elle a commencé il y a seulement dix ans et que malgré le fait qu'elle ait caché d'abord ses oeuvres à son petit-fils, ce dernier, ayant quand même découvert ses dessins, les porta à l'attention de quelques experts, ce qui amena une ou deux oeuvres de sa grand-mère au musée d'art contemporain de Téhéran. C'est pour le peu qu'on a pu en voir à la Halle, une oeuvre fraîche et spontanée, joyeusement colorée et dégageant une grande vitalité grâce à la conjugaison de formes simples, suggestives avec de sensuels contrastes de teintes. Seuls les fonds peuvent paraître un peu vite faits comme si la peintre n'y attachait que peu d'importance. On ressent alors une impression de travail fait dans l'urgence, avec la bizarre sensation d'une précipitation.

Une autre peintre autodidacte iranienne existait aussi naguère, décédée à présent, qui était peut-être plus inspirée et brute qu'Akram Sartakhti, à savoir Mokarrameh Ghanbari, que ce blog-ci a évoqué voici déjà quelque temps, que l'on se reporte à... ces notes...

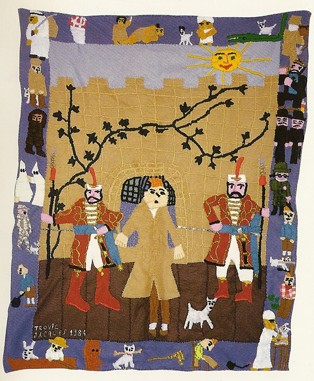

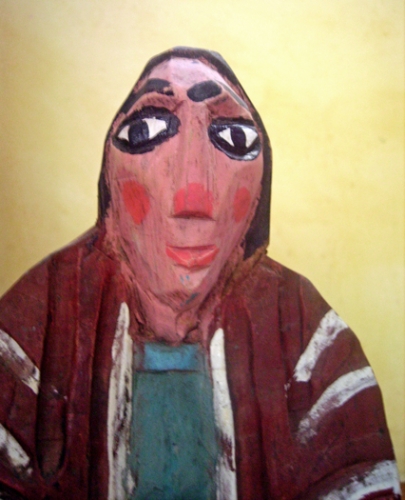

Une oeuvre de Mokarrameh Ghanbari

Au Madmusée de Liège on révise son histoire...

"Harvest", c'est le titre de l'exposition estivale du Musée d'Art Différencié (qui donne ce bel acronyme de MAD), titre très Neil Young, un peu trop anglais pour mon goût (est-ce que "moisson", ça fait péquenot chez nos amis belges...?). Elle se tiendra en deux lieux, en accès libre, au MADmusée du 2 juillet au 10 septembre, et au Grand Curtius, toujours à Liège, du 2 juillet au 13 novembre. Le propos du commissaire d'exposition (Brigitte Van Den Bossche?) est de montrer comment le "futur de la collection se dessine, grâce aux acquis des dernières années". Depuis que j'ai vu des parties de ces acquis à l'expo parisienne de la Maison des Métallos, j'acquiesce à toutes ces propositions. Donc, que ceux qui le peuvent aillent faire un tour à Liège, une fois.

Depuis que j'ai vu des parties de ces acquis à l'expo parisienne de la Maison des Métallos, j'acquiesce à toutes ces propositions. Donc, que ceux qui le peuvent aillent faire un tour à Liège, une fois.

23:39 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art populaire insolite, Art singulier, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : ody saban, raymond humbert, akram sartakhti, mokarrameh, galerie hamer, art singulier, laduz, jacqueline humbert, arts populaires ruraux, art contemporain iranien |  Imprimer

Imprimer

10/06/2011

Victoire et Défaite, à chacun son lot

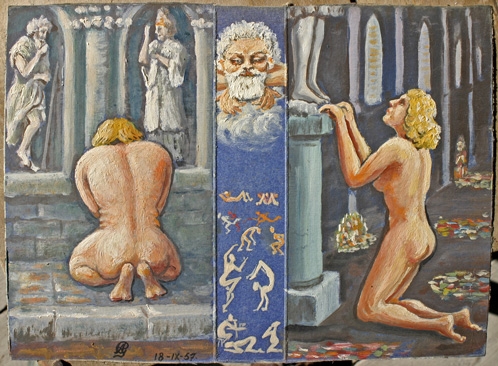

J.Galeani, Victoire, Défaite, 1919, coll.particulière, ph.Bruno Montpied

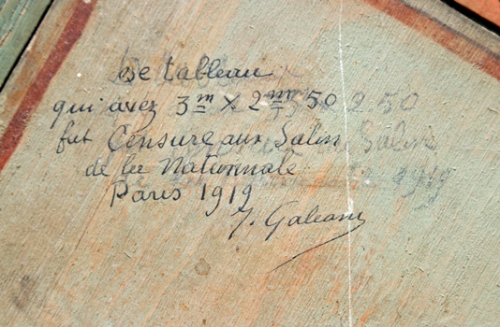

Inscription au verso du tableau précédent: "se tableau qui avez 3 m X 2m50 fut Censure aux Salin de la Nationnale Paris 1919 J.Galeani", coll. particulière, ph. BM

Je dois à deux collectionneurs qui souhaitent garder l'anonymat la découverte de ce tableau naïf réalisé vraisemblablement à la fin de la Grande Guerre. C'est visiblement une charge contre les possédants accusés d'être des profiteurs de guerre. La "Victoire" de 1918 est celle du magnat à gauche tripotant ses sacs d'or pendant qu'en arrière-plan les cheminées de ses usines fonctionnent à plein régime, couronnées de drapeaux tricolores. La "Défaite" en revanche est réservée au Poilu qui revient estropié auprès de sa famille, qui n'a pas l'air bien riche elle, leur drapeau en berne cette fois-ci, et la croix derrière la scène semblant dire que le martyr a été réservé aux petits pendant que les gros s'en mettaient plein les poches. L'inscription placée au dos du tableau semble indiquer que cette peinture fut accompagnée d'une autre beaucoup plus grande (car 3m x 2,50m n'est absolument pas la dimension de cette œuvre retrouvée), qui fut refusée dans un salon. En tout état de cause, il semble que nous soyons en présence d'une peinture anarchiste. J. Galeani en est l'auteur, un nom à retenir, en espérant retrouver d'autres œuvres de ce trublion...

23:33 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : j.galeani, art naïf, art anarchiste, guerre de 14-18, grande guerre, première guerre mondiale, antimilitarisme, jean galéani |  Imprimer

Imprimer

19/05/2011

Les tronches au balcon

E.Posteaux, Vieux Bouchons, liège sculpté dans des bouchons de Champagne, sans date, ancien "rassemblement" Philippe Lalane, ph. Bruno Montpied

Voici ce que j'ai déniché sur la Foire à la Brocante de la Bastille qui commence officiellement aujourd'hui jeudi 19 mai. J'y ai bien été aidé, faut dire, par l'ami Philippe Lalane, dont on visitera le stand toujours avec fruit, d'autant que les stands environnants sont aussi bien inspirés. A quoi reconnaît-on ce stand me direz-vous? C'est le seul sur la Foire à vendre Eloge des Jardins Anarchiques...

00:05 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer

Imprimer

23/04/2011

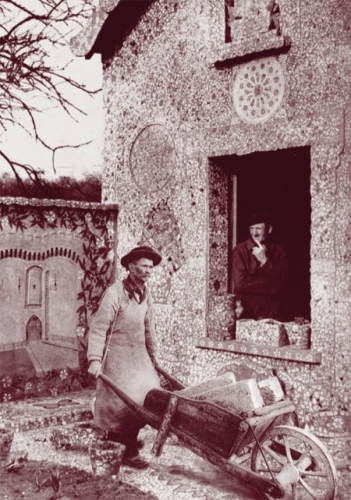

La Casa Leitao, quelques mètres cube de création pour soi, et de temps en temps pour les autres

Grâces soient rendues à Laurent Jacquy qui a eu la gentillesse de m'emmener dans sa petite auto dériver sur les routes de la Somme. Il m'avait parlé l'air de rien d'un monsieur qui faisait "des choses" dans une sorte d'appentis ou de garage qu'il avait vu ouvert en filant sur une route non loin d'Abbeville sans pouvoir s'arrêter. Or, chaque fois qu'il repassait, comme de juste, le lieu était fermé. Le dieu des sites d'art brut me secondant généralement avec constance depuis pas mal de temps, il fallait me charger dans la petite auto!

José Leitao, citoyen d'origine portugaise, sur le seuil de son atelier avec un Toutankhamon sur le feu, la "Casa Leitao", ph. Bruno Montpied

Cela n'a pas loupé, le monsieur avait ouvert sa boutique (mot pas du tout idoine comme on le verra), comme exprès pour nous ce jour-là. On aurait dit qu'il nous attendait, sculptant un Toutankhamon sans trop d'application.

José Leitao, première photo ci-dessus, un angle de l'atelier-garage avec ses dizaines d'effigies sculptées entassées et couvertes de poussière ; deuxième photo ci-dessus, prés du cadre doré, les premières sculptures des femmes imaginaires, dont une joueuse de boules nue, sorte de Fanny?, ph BM

Sacrée caverne d'Ali Baba que nous découvrîmes là! Dans un cube sombre, où une chatte ne retrouverait pas ses petits, José Leitao entasse au garde à vous ou en rangs d'oignon des dizaines et des dizaines de statues venues d'on ne sait trop quelle inspiration, mixant probablement plusieurs références - madones chrétiennes polonaises (un souvenir du sanctuaire de Jasna Gora à Czestochowa)?

Réminiscences d'idoles hindoues? Statues africaines? Pièces de jeu d'échec géantes? Hermaphrodytes? Symboles islamiques (et pré-islamiques)? Têtes pharaoniques? - au sein d'un syncrétisme abandonné à la poussière et aux toiles d'araignée, il était difficile de se faire une religion.

Réminiscences d'idoles hindoues? Statues africaines? Pièces de jeu d'échec géantes? Hermaphrodytes? Symboles islamiques (et pré-islamiques)? Têtes pharaoniques? - au sein d'un syncrétisme abandonné à la poussière et aux toiles d'araignée, il était difficile de se faire une religion. Ayant découvert le talent de ciseler à peu près tout ce qui lui passe par la tête (souvent des femmes, et des mains de Fatima, parfois saignantes, et des symboles) au moment de sa retraite, après une vie passée comme travailleur dans une usine textile de la région - à présent abandonnée - José Leitao a eu l'air de nous dire que cette révélation lui avait paru trop tardive pour pouvoir l'autoriser à s'en faire un nouveau métier.

Ayant découvert le talent de ciseler à peu près tout ce qui lui passe par la tête (souvent des femmes, et des mains de Fatima, parfois saignantes, et des symboles) au moment de sa retraite, après une vie passée comme travailleur dans une usine textile de la région - à présent abandonnée - José Leitao a eu l'air de nous dire que cette révélation lui avait paru trop tardive pour pouvoir l'autoriser à s'en faire un nouveau métier. Si bien qu'il sculpte sans cesse pour lui-même avant tout, refusant opiniâtrement de vendre ces effigies qui lui donnent tant de plaisir à l'entourer ainsi, enserrant et cernant chaque jour un peu plus son modeste établi.

Si bien qu'il sculpte sans cesse pour lui-même avant tout, refusant opiniâtrement de vendre ces effigies qui lui donnent tant de plaisir à l'entourer ainsi, enserrant et cernant chaque jour un peu plus son modeste établi.

José Leitao vous salue bien, ph. BM

On n'est pas dans une boutique donc. L'atelier bâille sur la route, l'ancien ouvrier sculpte au vu et au su de tous, populaire dans la région, où de nombreux articles de la presse régionale lui ont déjà été consacrés, parfois plus centrés sur les trois oies qui le suivent comme des toutous (alors que pour tout autre que lui elles n'ont que pincements cruels à distribuer) que sur ses étonnantes œuvres hésitant entre art naïf et art brut. Ce dernier pourrait en effet s'appliquer ici en raison du syncrétisme et des croisements de réminiscences culturelles mixées de façon originale. Certaines compositions, où Leitao a assemblé des objets sans rapports évidents (un cheval cabré et une main de Fatima par exemple ; une main de Fatima soudée à un front ; des empilements de têtes, des figures sans signification précise), relèvent d'une inventivité que l'on peut associer à l'art brut. Et puis il y a cette création très égocentrée, ce paradoxal désir de se montrer et de refuser dans le même mouvement de se séparer de ses œuvres (quoique ce refus ne soit pas si hermétique, son épouse nous confiera que le créateur fait parfois des dons). La poussière saupoudre d'ailleurs nombre des statues de son talc blanc, patine propre aux œuvres que l'on garde pour soi...

Surpopulation au pays des effigies... Et puis, tiens?, que fait ce dinosaure ici...? Ph. BM

Et puis, comme un clin d'oeil à mes propres inclinations, j'ai retrouvé ici des sirènes multiples.

José Leitao, sirènes, ph.BM

17:50 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Art populaire religieux, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josé leitao, laurent jacquy, sculpture naïve, environnements spontanés, art populaire insolite, syncrétisme insolite |  Imprimer

Imprimer

10/04/2011

Les beaux dimanches, un nouveau blog, par Laurent Jacquy

Ah, que je suis content ce matin d'avoir enfin trouvé le temps d'aller me promener sur le blog récemment créé (en février 2011) de Laurent Jacquy dont j'ai déjà parlé ici et là. "Les beaux dimanches", que cela s'appelle. "Une chose en amenant une autre" est le sous-titre et le programme du blog fonctionnant par association d'idées, très bon concept adapté à la forme des blogs qui incite à être primesautier, à sauter du coq à l'âne perpétuellement, entraînant leurs lecteurs dans un vagabondage infusant progressivement dans une atmosphère d'onirisme éveillé.

Carte postale réalisée par Laurent Jacquy d'après photos de Gilles Ehrmann (pour Picassiette à sa fenêtre) et ancienne carte postale du facteur Cheval, titre de la carte: "En gîte à Chartres", 2011

Laurent Jacquy paraît être un chineur invétéré (d'où peut-être les beaux dimanches de découverte?), et le créateur de cartes postales par photomontage concentrées sur les aventures imaginaires du facteur Cheval, voir la dernière ci-dessus. Il est collectionneur aussi de divers objets, sculptures et peintures naïves, ou naïvistes décalées (je pense notamment aux sculptures représentant des personnages célèbres de son copain Yann Paris, dont un portrait pris au musée de la Création Franche figure sur le blog), photographe de sites d'art brut (j'ai découvert ainsi un nouvel environnement situé dans le village poétiquement nommé "l'Etoile" dans la Somme, sommet de poésie naïve) dont celui de Bohdan Litnianski qu'il contribua à faire connaître avec le livre Le jardin des merveilles de Bodan Litnianski aux éditions Vivement dimanche en 2004.

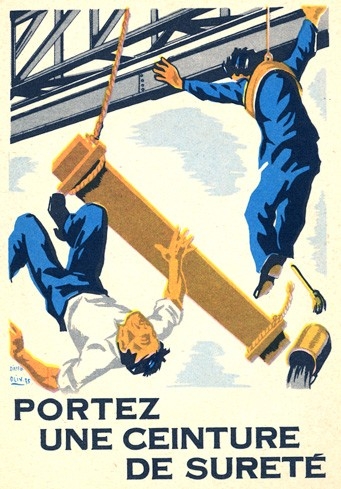

Photo Laurent Jacquy

Sur son blog, riche de trouvailles en tous genres (musicales, publicitaires, petites publications curieuses retrouvées comme une collection du Cahier de Marottes et Violons d'Ingres dont j'avais entendu autrefois parler par le docteur Ferdière qui y avait collaboré par un article sur des objets de la poésie naturelle, bois flottés, etc.), je me suis longuement arrêté en particulier sur son album de photos consacrées à de vieilles affiches publicitaires naïvement dessinées cherchant à prévenir les travailleurs de l'industrie des divers types d'accidents du travail possibles. L'ensemble, mis bout à bout, compose un panorama qui ne donne pas très envie d'aller travailler. Laurent Jacquy a du reste intitulé avec sagacité la note qui introduit ce dossier: "Travailler tue"...

Affiche publiée sur le blog Les beaux dimanches

Dès maintenant, j'ai la joie d'ajouter ce blog cousin du Poignard à la liste déjà longue des blogs dont je ne saurai trop encourager mes fidèles (ou moins fidèles) lecteurs à faire la visite.

00:38 Publié dans Art des croûtes, art des dépôts-ventes, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Inscriptions mémorables ou drôlatiques | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : laurent jacquy, les beaux dimanches, travailler tue, gaston ferdière, marottes et violons d'ingres, environnements spontanés, facteur cheval, yann paris, bodan litnianski |  Imprimer

Imprimer

03/04/2011

De qui, d'où, cette "madone"?

Monsieur Laurent Le Meur m'a adressé récemment la photo d'une statue de 35 cm de hauteur retrouvée par lui dans un dépôt d'Emmaüs du côté du Mans, elle était alors recouverte de noir de fumée, personne ne sachant d'où elle provenait. Partageons-là, au moins en image, et interrogeons-nous sur son origine et son identité, si vous le voulez. Qu'en penser?

Photo Laurent Le Meur

J'y vois personnellement une madone, qui me fait vaguement songer à des statuettes éthiopiennes chrétiennes. Et puis dans un second temps, j'en viens parfois à douter, une imitation, un faux? Une statuette d'art singulier, le visage étant par trop simple...? Mmonsieur Le Meur y voit pour sa part une statue qui "dégage de la sérénité et du bonheur, ressemblant à une idole de croisement de civilisations". Bonheur, je ne sais pas, mais croisement de civilisations, pourquoi pas en effet...

Photo Laurent Le Meur

11:35 Publié dans Art inclassable, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : art populaire insolite, art éthiopien, art singulier, madones |  Imprimer

Imprimer

22/02/2011

Fanny revient s'exposer

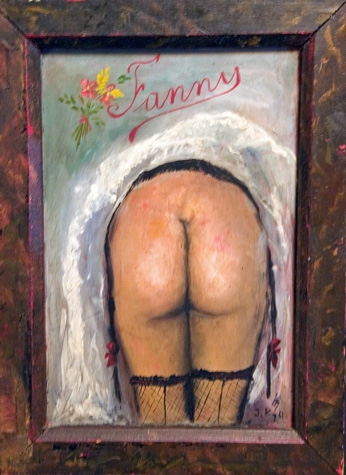

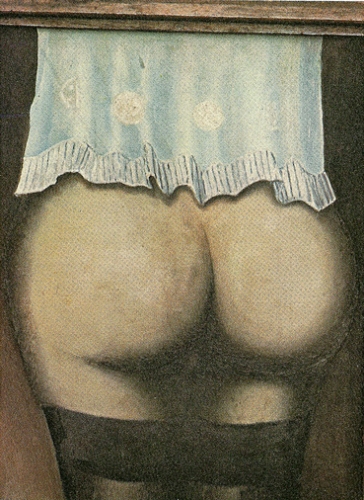

Fanny anonyme (signée JK, datée 1961), trouvée par l'antiquaire Michel Boudin

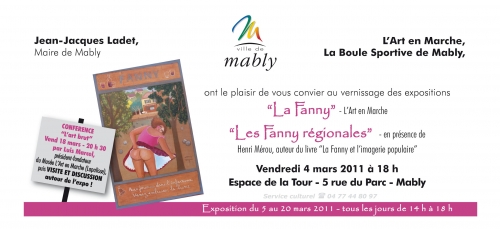

L'Art en Marche de Lapalisse délivre ces jours-ci une intéressante information, distincte des expositions que cette association-collection-galerie (je ne sais comment les qualifier au juste) monte régulièrement dans l'Allier. Il s'agit d'une expo de Fanny, tableaux, sculptures, collages, moulages, photographies - les techniques sont variées, selon le degré de capacité à reproduire des arrière-trains plus ou moins réalistes - qui va ouvrir à Mably à partir du 5 mars (vernissage le 4 à 18h), à quelques kilomètres au nord de Roanne, jusqu'au 20 mars, à l'Espace de la Tour.

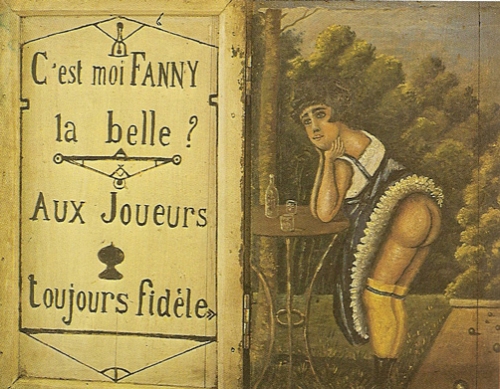

Si la Fanny montrée sur le carton ci-dessus m'apparaît quelque peu mièvre, il faut savoir aussi que les talents se révèlent généralement très inégaux dans ce corpus (et ce pétrus). La bible, pour connaître un peu mieux un bon échantillon de ces représentations destinées à être embrassées par les boulistes perdant 13 (ou 15) à 0 leurs parties, dans la région lyonnaise et ailleurs, est sans contexte le livre de Mérou et Fouskoudis que l'antiquaire Lucien Henry m'avait indiqué autrefois (éditions Terre et Mer, 1982). Voici deux ou trois images extraites de cet inestimable ouvrage qui prouveront que certaines Fanny peuvent s'élever au rang de chefs-d'oeuvre naïfs.

Voici deux ou trois images extraites de cet inestimable ouvrage qui prouveront que certaines Fanny peuvent s'élever au rang de chefs-d'oeuvre naïfs.

Peinture sur bois, Pont-de-Claix (Isère)

Fraternelle Boule du Monument, Caluire (Rhône), 1930 (cette peinture n'est pas sans rappeler certain tableau du naïf Camille Bombois)

Fanny conservée au musée d'art naïf de Noyers-sur-Serein (Yonne)

(L'Art en Marche, 9, rue du 8 mai 1945, 03120 Lapalisse ; à noter une conférence de Luis Marcel le 18 mars sur les lieux de l'expo, intitulée, vaste programme, "L'art brut existe-t-il?")

15:22 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : l'art en marche, fanny, jeu de boules, art populaire insolite, art naïf, art immédiat, mérou et fouskoudis, luis marcel, art brut |  Imprimer

Imprimer

18/01/2011

Voeux singuliers

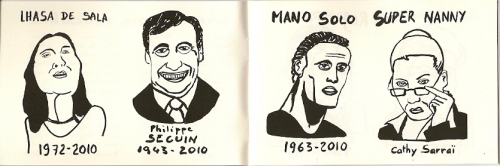

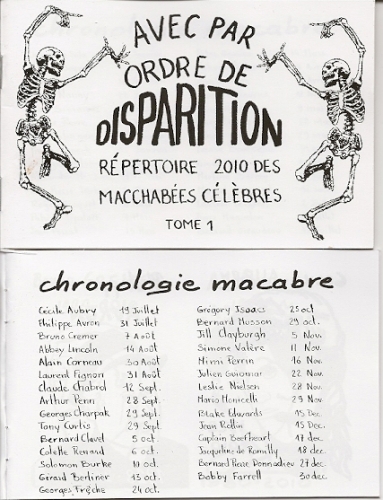

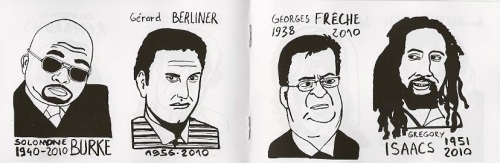

Je ne cache pas que les voeux de nouvel an me laissent passablement dubitatif. Certes, je n'en veux pas à ceux qui me disent bonjour chaque fois qu'on se croise pour la première fois dans une journée. Après tout, on pourrait voir les voeux de nouvel an comme une salutation spécifique pour la première fois de l'année. Ah bonjour, vous êtes encore là? (Car c'est peut-être ce qui est sous-entendu par "Bonne année, bonne santé"...?). Ceux qui meurent dans l'année qui suit avaient d'abord essuyé en début d'année les voeux de leur semblables leur souhaitant de vivre une bonne année, la vraie poisse en somme. Est-ce à cela qu'a pensé Laurent Jacquy en publiant ces temps-ci, à l'enseigne des Beaux Dimanches, Avec par ordre de disparition, Répertoire 2010 des Macchabées Célèbres, tomes 1 et 2 ?

Les Beaux Dimanches, Laurent Jacquy, beauxdimanches@orange.fr ; ci-dessus, la chronologie macabre est tirée du tome 2 de cette mini publication

Laurent Jacquy, extrait du Tome 1 du Répertoire 2010 des Macchabées Célèbres

Extrait du Tome 2

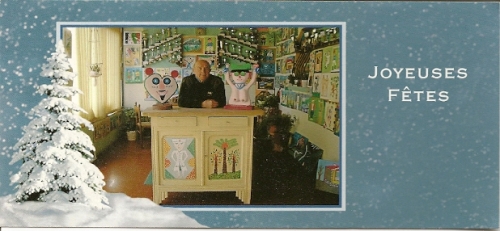

C'est pourquoi ma préférence, plus qu'aux simples voeux formulés plus ou moins machinalement, va aux oeuvrettes qui prennent prétexte de ces voeux pour pouvoir déployer une autre facette du talent de leurs auteurs, cartes postales spécialement éditées pour l'occasion avec quelque chose de singulier dans leurs atours, voire oeuvres graphiques ou autres spécialement conçues pour l'occasion, parfois variantes de l'art postal.

Joseph Donadello, dont je parle sur ce blog et qui sera au sommaire de mon prochain livre sur les Jardins Anarchiques, a édité une carte de voeux luxueuse où on le découvre paraissant attendre avec bienveillance le chaland occasionnel. Derrière et autour de lui sont ses coupes glanées aux champs de bataille des boulistes et ses peintures naïvo-bruto-singulières qui sont une des autres facettes de son talent, à côté des sculptures qu'il dissémine dans son jardin. Je crois savoir que ses peintures sont à vendre.

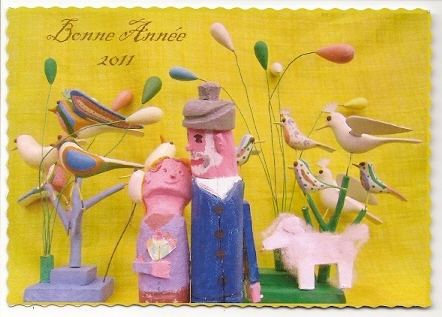

De leur côté, le musée des Amoureux d'Angélique (alias l'association Geppetto, alias Martine et Pierre-Louis Boudra, dans le village du Carla-Bayle en Ariège) ont sorti une carte où sont réunis une pièce sculptée de Roger Beaudet (représentant le couple Boudra) et un arbre couvert d'oiseaux naïfs qui serait dû à "un vagabond russe" croisé du côté de Villemur-sur-Tarn.

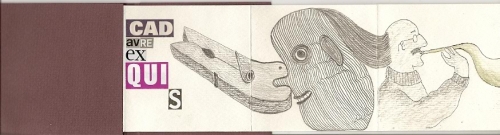

Mais la palme de la création la plus délicieuse revient pour moi sans conteste au binôme Géha + Pierre Albasser qui m'ont envoyé au croisement des deux années le cadavre exquis ci-dessous, intitulé Bi:

Mais la palme de la création la plus délicieuse revient pour moi sans conteste au binôme Géha + Pierre Albasser qui m'ont envoyé au croisement des deux années le cadavre exquis ci-dessous, intitulé Bi:

Geha et Pierre Albasser, Cadavre exquis, 2010

09/01/2011

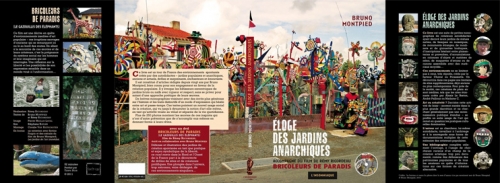

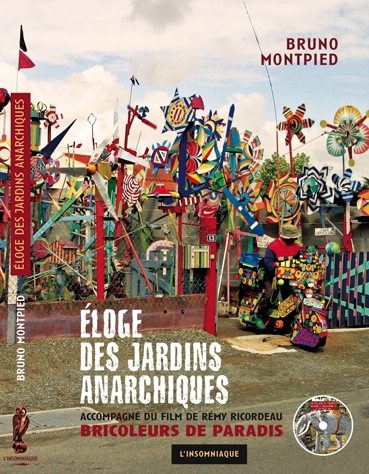

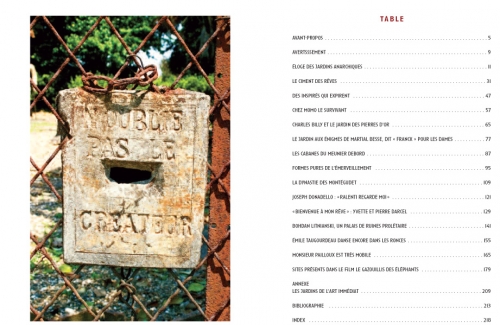

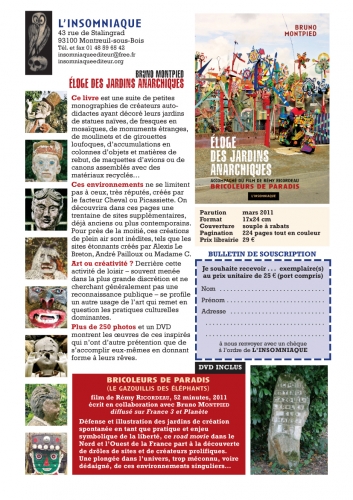

L'Eloge des Jardins Anarchiques, le livre de Bruno Montpied sort en mars

1ère et 4ème de couverture du livre L'Eloge des Jardins Anarchiques, éditions de L'Insomniaque, avec les rabats déployés (dernière maquette établie au moment où j'écris ces lignes)

Il y a le film, Bricoleurs de Paradis, qui sort bientôt à la télévision, mais il y aura aussi dans un peu plus de temps, quand le méchant hiver sera balayé par les giboulées, et que les bourgeons reviendront, L'Eloge des Jardins Anarchiques, publié par votre serviteur aux Editions de l'Insomniaque en mars. Les deux se complètent, et c'est pourquoi on retrouvera le film en DVD sous les rabats du livre.

Voir l'avis de souscription (pour acquérir ce livre avec une réduction) au bas de cette note

Il s'est agi de rassembler un certain nombre d'articles anciens en les joignant à de nouveaux rédigés spécialement pour l'occasion. Les articles anciens ont été remaniés, pourvus de notes concernant quelques mises à jour d'information. La réédition de ces textes était souhaitée par moi depuis longtemps car ils avaient fait l'objet de publications dans des revues ou des livres restés en diffusion passablement confidentielle (Plein Chant, Création Franche, les premiers numéros de Raw Vision, Réfractions, Le Monde Libertaire, L'oeuvre énigmatique de François Michaud, Recoins...), quand ils n'avaient pas été raccourcis par les tribunes qui les avaient accueillies (Artension, 2ème série, pour Les Inspirés qui expirent, titre qui devint Voués à la destruction). Le projet parallèle de film avec Remy Ricordeau me permit de découvrir d'autres sites pour lesquels de nouveaux articles s'imposaient, sur Bohdan Litnianski, les vestiges du jardin d'Emile Taugourdeau, ou sur le jardin de moulins multicolores d'André Pailloux, par exemple. Par manque de place, j'ai été amené à regrouper un certain nombre de notices sur des sites pressentis pour être incorporés au film et qui ne furent pas toujours gardés au montage final (sur Alexis Le Breton, Bernard Roux, la maison "tricotée" de Madame C., André Hardy, André Gourlet, Léon Evangélaire, Joseph Meyer, Michele et Concetta Sassano, Remy Callot, etc.). J'en profitais aussi pour prolonger certains articles anciens en les incorporant dans une mise à jour étendue (La Dynastie des Montégudet, rare cas de prolongement du travail d'un créateur par son fils).

René Montégudet sur son crocodile (fils de Ludovic, dont des photos du site qu'il avait créé furent exposées aux Singuliers de l'Art en 1978 à Paris), ph. Bruno Montpied, 2009

Il doit bien y avoir une trentaine de sites évoqués avec une certaine ampleur dans ce livre. Mais si l'on se réfère à l'index que j'ai ajouté au bout du livre, uniquement consacré à l'indexation des noms des créateurs cités à un moment donné de l'ouvrage, on atteint plus de 90 sites mentionnés, avec leur localisation (ou non!), leur état actuel (dans la mesure où j'ai toujours l'information à ce sujet), les lieux qui les conservent en partie.... Une bibliographie passablement épaisse, et pas assez exhaustive à mon goût (mais il a bien fallu que je me réfrène), complète je pense utilement l'ensemble, à l'usage des chercheurs et des amateurs qui sont toujours attentifs à la mémoire de ces créateurs et des médiateurs qui ont aidé à les faire connaître.

Le problème de la médiation est un problème délicat. On a affaire en l'espèce - il faut sans cesse le rappeler - à des créateurs qui agissent au sein de propriétés privées, avec, certes, à l'évidence, le besoin de montrer leurs réalisations depuis la rue ou la route qui passe devant chez eux. Parfois même, le jardin de ces gens ressemble à une galerie en plein air (exemple de Joseph Donadello, que j'ai évoqué sur ce blog, note qui a été développé pour les besoins du livre d'ailleurs).

Monsieur C., site en Normandie, détail d'une photo plus large de BM, 2010

Il n'en reste pas moins que ces créateurs aiment montrer leurs "oeuvres" (mot qui les gêne) dans un cadre qui reste de l'ordre de l'environnement plus ou moins immédiat. Les relais sur l'information concernant leur existence, par des média plus ou moins puissants (du petit passionné dans mon genre, jusqu'à la télévision régionale, voire nationale, en passant par la presse régionale) les dépassent généralement, même si ici ou là certains se montrent un peu mégalomanes. La méfiance est même souvent au rendez-vous avec parfois des récriminations concernant une possible exploitation de leurs travaux par les photographes de passage, ou les cinéastes comme ceux de l'équipe à laquelle j'ai collaboré (j'en profite pour dire que jusqu'à présent, dans notre cas, ces profits sont restés largement imaginaires! Si les techniciens sont payés dans ce pays, les auteurs ne sont pas souvent servis à la même enseigne...).

Panneau chez Joseph Donadello, Saiguèdes, Haute-Garonne, ph. BM, 2008

Les créateurs ne sont donc pas toujours bien conscients de ce qui peut arriver par ce long ruban routier dont ils attendent des regards, mais quels regards au juste? Je pense personnellement qu'ils les souhaitent discrets, bien élevés, respectueux. Les gros sabots des médias de ce point de vue pourraient leur causer du tort. Soyons-en conscients à leur place...

Alexis Le Breton, L'Art sacré..., parc de "la Seigneurie de la Mare au Poivre", Locqueltas, Morbihan, ph. BM, 2010

A-t-on affaire à de l'art? Oui, si on entend ce terme dans son acception liée au seul façonnage, à la seule mise en forme. Mais non, si on rappelle que l'art c'est aussi un mode social de production, un discours théorique, une histoire, un marché surtout, une vision d'une certaine pérennité de l'oeuvre produite. Mon livre, et le film aussi bien, évoquent l'aspect extrêmement éphémère de ces créations de plein vent, ce qui me fait les ranger sous le terme "d'art immédiat" (art de l'immédiat), et les problèmes de conservation qui découlent inévitablement de leur façon d'être créées (le problème est fort apparent dans le film lorsqu'est interrogé Claude Vasseur, le fils de Robert, qui se débat actuellement dans des difficultés quasi inextricables pour tenter de sauver le jardin de mosaïque de son père ; ce genre de problème est tellement aigu qu'on ne peut s'en tirer en traitant tous ceux qui prennent parti pour l'éphèmère "d'imbéciles", d'ignorants, etc, comme c'est le cas sur certains sites se présentant en champions exclusifs de la conservation de ces sites).

Chez Robert Vasseur, photo Remy Ricordeau, 2008

Rendez-vous donc en mars, et le 3 avril plus physiquement parlant, à la Halle Saint-Pierre en début d'après-midi, un dimanche, pour la signature du livre et la présentation du film. En attendant, veuillez prendre connaissance de l'avis de souscription du livre (soit en PDF en cliquant sur le lien de l'avis ci-dessus, soit en imprimant l'image en faible résolution ci-dessous).

Les Editions de L'Insomniaque: 43, rue de Stalingrad, 93100 Monteuil-sous-Bois, Tél: 01 48 59 65 42. insomniaqueediteur@free.fr et le site web: www.insomniaqueediteur.org. Pour les libraires qui souhaitent vendre le livre, il faut s'adresser au diffuseur Court-Circuit Diffusion.

15:11 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Napoléon et l'art populaire, Photographie, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (61) | Tags : bruno montpied, éloge des jardins anarchiques, l'insomniaque, bricoleurs de paradis, environnements spontanés, habitants-paysagistes naïfs, inspirés du bord des routes, art brut, art immédiat, bohdan litnianski, léon évangélaire, émile taugourdeau, alexis le breton, andré pailloux, ludovic montégudet, joseph donadello |  Imprimer

Imprimer

31/12/2010

Voeux...

00:14 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Voeux de bonne année | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : abbé fouré, ermite de rothéneuf, rochers sculptés de rothéneuf, art immédiat, environnements spontanés, habitants-paysagistes, art brut, sites d'art brut, cartes de voeux insolites, art rupestre |  Imprimer

Imprimer

05/12/2010

Le Théâtre Bois De Bout de François

François le marionnettiste, photo Bruno Montpied, décembre 2009

Depuis quelques mois, l'ami Remy Ricordeau me l'ayant signalé sur le parvis du Centre Beaubourg à Paris, je garde des photos de côté sur un marionnettiste de rue, dont je viens de découvrir qu'il se prénomme François. Remy me l'avait présenté en me disant qu'il s'exprimait avec ses marionnettes dans une musique qu'on pourrait apparenter à une sorte d'art brut musical. J'étais allé le voir, l'avais écouté. Il s'exprime avec un sabir étrange, déformant les mots, prenant un drôle d'accent en effet. Mais lorsqu'on l'entend répondre aux questions d'un interview dans le web-documentaire présent sur le site Brèves de trottoir (excellent site qui se voue à l'illustration sonore, visuelle, cinématographique des figures de la rue parisienne - et voilà encore un crêneau de pris sur le web!), on se dit qu'il a de la culture - il cite Dubuffet et son "homme du commun" à un moment - il nous dit descendre d'une famille de marionnettistes, il n'est pas complètement "barré".

François, 2009, ph. BM

Mais qu'est-ce que ça fait au fond? L'homme est éminemment sympathique. Il vient en vélo tous les jours d'une campagne située à 50 kms de Paris pour rencontrer un public divers et varié (ou non, il lui est arrivé de jouer devant le vide, en continuant quand même), il manipule ses marionnettes à fil, tirant des borborygmes par-dessus l'action de ses histoires décousues, soufflant dans son harmonica avec une sainte inspiration. Il fait de "l'art populaire", il maintient le théâtre de marionnettes en public, comme il dit à un moment où on n'en voit plus beaucoup dans les rues. Son désintéressement est peut-être ce qui lui fait avant tout rencontrer quelque public plus ou moins éberlué et lentement gagné à sa cause. Son jeu, son accent pâteux, comme d'un dyslexique ou d'un handicapé verbal, intriguent, donnant à ses spectacles un aspect vaguement foutraque.

Les marionnettes épuisées, ph BM, 2009

09:00 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite, Fantastique social, Musiques d'outre-normes, Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : françois le marionnettiste, brèves de trottoir, marionnettes de rue, figures de la rue parisienne, théâtre populaire |  Imprimer

Imprimer

04/12/2010

Une sirène africaine à Pamiers

Les Amoureux d'Angélique m'ont fait un magnifique cadeau avant l'heure, en se baladant aux Puces de Pamiers, où ils ne se sont pas pâmés devant des puciers, non, au contraire, ils sont tombés sur une petite merveille, une sirène à queue bifide, c'est-à-dire deux queues. Qui a tout l'air d'une Mami Wata, avec ce serpent qui lui passe sous les reins, en tout cas, eux comme moi avons plaisir à nous l'imaginer... Elle valait 1 €. Comme quoi nul besoin de s'en aller faire ses emplettes avec la Jet Set de l'art brut du côté des grandes foires d'art brut à la mode pour trouver de la poésie populaire à portée de tout un chacun.

Anonyme, sirène, peut-être une Mami Wata africaine, des traces de trous sur le haut de la pièce peut laisser imaginer qu'elle servit peut-être de figure de proue sur quelque grosse barque, comme image propitiatoire chargée d'éloigner les esprits malins des eaux ; dénichée par Martine et Pierre-Louis Boudra à Pamiers, 2010, photo BM

06:13 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : amoureux d'angélique, mami wata, sirènes, art immédiat, art populaire africain, puces de pamiers |  Imprimer

Imprimer

16/11/2010

En plein rêve

L'ai-je déjà publiée cette photo? Je la regarde à nouveau cette nuit avant de me confier à Morphée et je me dis que c'est une bonne planche à rêve...

Cimetière de La Souterraine, Creuse, 2005, ph. Bruno Montpied

La Lanterne des Morts qui attend au fond de la perspective est comme l'aiguille, immobile pour toujours, d'un cadran absent car inutile. Les morts déambulent mais on ne les voit pas, ils n'ont pas voulu impressionner la photo (ils n'aiment pas le numérique peut-être). Ils aiment à se lover, se contorsionner dans ces gros blocs d'ifs taillés en art topiaire. Ceux-ci ressemblent à des pièces de jeux d'échec géants, rendus difformes par l'anarchie naturelle d'une germination nourrie de chairs grasses et purulentes. Nous sommes dans le labyrinthe de la planète des morts, cette même planète dont parlait une petite fille dans une enquête que j'ai mise en ligne jadis (il y a un an presque jour pour jour) sur ce blog. Je ne sais pourquoi, mais j'ai tout à coup l'impression que ces blocs peuvent devenir caoutchouteux, et qu'ils vont se mettre à sauter comme des bouchons de champagne en rebondissant dans tous les sens dans la campagne environnante.

Version couleur du même cliché précédent (pour répondre à la demande de Gilles ci-dessous ; est-ce le noir et blanc qui est au départ ou la couleur? Avec le numérique, on ne sait plus ; cette version couleur, résultat d'un photoshopage triturant les couleurs, est-elle première, pas plus que le noir et blanc sans doute...; mais le brouillard du petit matin était bien au rendez-vous ; la revoyant aujourd'hui, je me dis qu'elle est comme la photo d'un mort qui se serait promené au petit matin sorti des arbres, photographiant le vide, l'absence de vie, ce qui est bien un sujet de morts ; ce qui n'est pas loin d'une anticipation, puisqu'inéluctablement elle le sera bien un jour, photo d'un mort)

06/11/2010

Quarante ans après sa mort, le grand Charles...

Cette statuette, dont l'auteur est resté anonyme, semble représenter à n'en pas douter le fameux général, au képi ici muni de deux étoiles, identifiable surtout grâce à la croix de Lorraine épinglée sur la vareuse brune. Même si elle fut vraisemblablement sculptée au moment de la Seconde Guerre Mondiale, rien ne m'empêche de la mettre quelque peu en scène en guise d'hommage (anniversaire des quarante ans de sa mort aussi) à une de ses gestuelles connues des années 60, surtout si cela permet d'exhiber quelque peu le petit secret caché dans ses dessous...

De Gaulle...

...Vive le Québec libre!

(Ou quand De Gaulle a la gaule ; coll. BM, ancienne réunion du brocanteur Philippe Lalane actuellement sur la Foire à la brocante de la Bastille, stand "La Patience")

18:43 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles de gaulle, sculpture populaire érotique, art érotique, objets à système, art populaire insolite |  Imprimer

Imprimer

10/09/2010

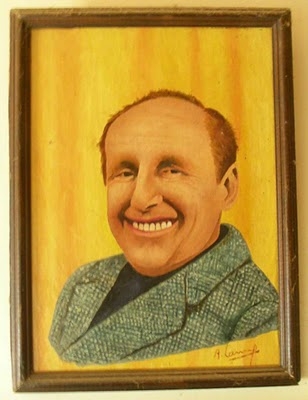

Armand Goupil: Portrait et autoportraits inédits

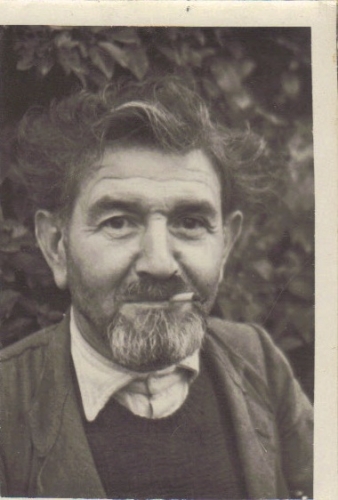

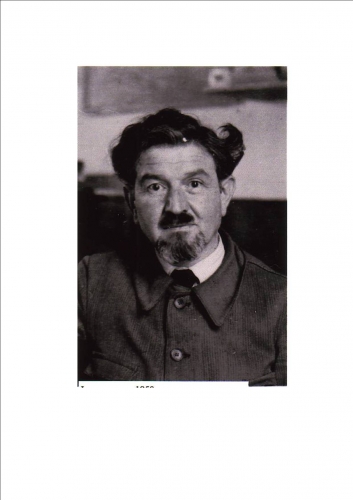

Armand Goupil, deuxième du nom, continue de m'adresser des informations intéressantes relatives à son père. Et tout d'abord ces deux portraits photographiques, dont j'aime surtout le premier, pétillant et empreint d'une malicieuse tendresse.

Portrait d'Armand Goupil, Lamnay, 1949, archives famille Goupil

Portrait un peu plus tranquille, 1950, Archives famille Goupil

Dans ma note précédente, je répétais ce qu'il m'avait confié. Les peintures qu'a gardées la famille seraient selon lui plus académiques, plus banales. Quelle n'a pas été ma surprise en recevant alors trois nouvelles images de peintures que je trouve personnellement remarquables, plutôt abouties, très proches de l'art naïf pour le coup (exemple l'instituteur dans sa classe ; c'est un autoportrait).

Armand Goupil, (dans sa classe), archives famille Goupil

Cet instituteur dans sa classe, l'allure quelque peu bohème, avec des élèves à la queue leu leu croqués dans ce qu'ils peuvent avoir de petits êtres pas encore finis, n'est-ce pas un tableau que l'on qualifierait de très bon Naïf, pas très éloigné de Bauchant par exemple? Cet autoportrait ci-dessous avec le violoncelle laisse voir accrochés au mur derrière le peintre-musicien quelques nus qui trahissent bien ses marottes préférées...

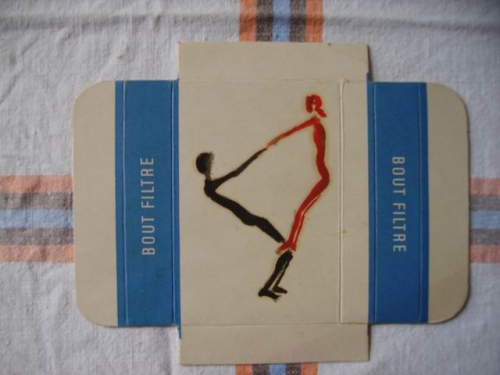

Armand Goupil, la clope au bec, peut-être une Gitane (voir aussi le premier portrait photo ci-dessus) qui corroborera certaines hypothèses tabacologiques de l'ami Philippe Lalane, l'homme qui me mit sur la route d'Armand Goupil

Une autre oeuvre d'Armand Goupil, celle-ci glanée par le brocanteur Philippe Lalane ; sans titre, sans date, très stylisée, relevant d'une veine où le peintre s'exerçait à chercher des figurations aux limites du signe

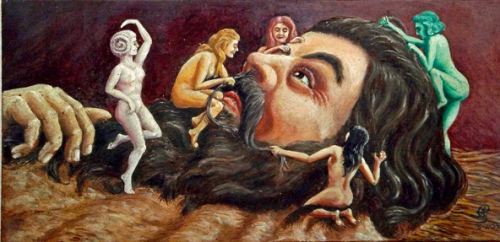

Et que dire de cette dernière peinture tout bonnement étonnante, je trouve, qui paraît réunir en une seule image les illustrations des voyages de Gulliver au pays de Lilliput avec les tentations de Saint-Antoine? Il aurait dû l'intituler les tentations de Saint-Armand...

Armand Goupil, sans titre, 1954 (à noter la femme verte, teinture que l'on retrouve sur d'autres femmes dans d'autres compositions), archives famille Goupil

01:19 Publié dans Art des croûtes, art des dépôts-ventes, Art inclassable, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : armand goupil, art figuratif insolite, art naïf, art des dépôts-ventes, autoportraits |  Imprimer

Imprimer

06/09/2010

Maïtre Goupil, peintre cachottier, sa biographie

Voici que la lumière s'est faite pour moi au sujet du peintre autodidacte Armand Goupil, car l'un de ses trois enfants, prénommé et nommé comme lui Armand Goupil (pour la commodité de la relation, je l'appellerai Armand junior), a pris contact pour me donner des informations complémentaires très précieuses au sujet de son père (grand merci monsieur). Je n'avais pas grand chose à dire en effet, jusque là, sur ce dernier, tout au plus des hypothèses à émettre d'après les quelques peintures que j'avais pu voir et photographier au gré des brocantes où elles avaient surgi depuis trois ou quatre ans (voir mon article: Bruno Montpied, "Armand Goupil, peintre inconnu, peintre domestique" dans Création Franche n°29, avril 2008, et les diverses notes publiées sur ce blog).

Voici que la lumière s'est faite pour moi au sujet du peintre autodidacte Armand Goupil, car l'un de ses trois enfants, prénommé et nommé comme lui Armand Goupil (pour la commodité de la relation, je l'appellerai Armand junior), a pris contact pour me donner des informations complémentaires très précieuses au sujet de son père (grand merci monsieur). Je n'avais pas grand chose à dire en effet, jusque là, sur ce dernier, tout au plus des hypothèses à émettre d'après les quelques peintures que j'avais pu voir et photographier au gré des brocantes où elles avaient surgi depuis trois ou quatre ans (voir mon article: Bruno Montpied, "Armand Goupil, peintre inconnu, peintre domestique" dans Création Franche n°29, avril 2008, et les diverses notes publiées sur ce blog).

Cependant ces hypothèses et rumeurs n'étaient pas très éloignées de la vérité comme on va le voir.

Armand Goupil, Samba Sans but Sans bas, 16-VII-60

Armand Goupil sénior est né le 8 juin 1896 à La Suze-sur-Sarthe, dans un pays où il passa la plus grande partie de son existence. Il est décédé en 1964, soit à soixante-huit ans, au Mans, où il avait pris sa retraite, d'un accident vasculaire cérébral. Ses parents étaient gens fort modestes. Le père, ouvrier tanneur au départ, finit par acheter un bal-restaurant où se tenaient des noces, des banquets. Goupil, remarqué par un instituteur, se dirigea vers l'Ecole Normale pour devenir instituteur lui aussi, intégrant la promotion 1912-1915. Au sortir de ces études, il rentra immédiatement sous les drapeaux pour devenir soldat en pleine guerre, à laquelle il participa sous le fort de Vaux à la bataille de Verdun en 1916. La chance voulut qu'il y soit fait prisonnier (oui, la "chance" car "mort qu'on n'a pas tué", comme il disait à son fils, cette situation lui permit d'éviter les combats), le jour de ses vingt ans. Il fut envoyé en Allemagne, où, refusant de travailler, il fut interné en camp de représailles. Il faillit y mourir de faim, en gardant par la suite une fragilité intestinale qui devait l'affecter le restant de sa vie.

C'est surtout à partir de 1951, date à laquelle il prend sa retraite et qu'il déménage au Mans, et où il va s'empresser d'oublier son village envahissant, qu'il se lance dans la peinture du "matin au soir" (se souvient Armand junior). En treize années - puisqu'il disparaît brutalement en 1964 - il va produire semble-t-il plusieurs centaines de peintures, la plupart à l'huile, sur des supports modestes, la plupart du temps sur des cartons d'emballage. Ce ne sera qu'une fois cette oeuvre dispersée, et publiée sur Internet, notamment sur ce blog, que le fils, Armand Goupil, découvrira que nombre d'oeuvres lui avaient été cachées par son père, ainsi du reste qu'aux autres membres de la famille. Les oeuvres à thématique anticléricale ne sont pas faites pour le surprendre puisque l'on connaît bien les opinions des instituteurs laïcs de l'entre-deux-guerres (cela n’empêchait pas Armand Goupil d’apprécier les rencontres avec le Don Camillo de son village, seule personne avec qui il pouvait avoir des conversations d’une certaine tenue intellectuelle, mais curé qui cependant se cachait lorsqu’il rendait visite à l'athée…). Les oeuvres érotiques paraissent inspirées peut-être de l'iconographie présente dans les revues naturistes plus ou moins dissimulées à l'écart par son père, qu'Armand junior se rappelle avoir découvertes après le décès. Ce qui surprendra plus le fils sera la révélation de la contradiction qui habitait son père, aux moeurs austères, féru de discipline et de morale, soucieux du qu'en dira-t-on campagnard, et très chatouilleux quant aux comportements de ses enfants susceptibles de manquements aux lois morales. Les peintures aux sujets coquins fonctionnaient certainement comme une soupape de sûreté, un défoulement mené sur un mode au moins symbolique pour ce père corseté, dans un temps où la vie sexuelle faisait l'objet d'un persistant tabou.

Armand se souvient aussi de sculptures que faisait son père. La famille conserva les peintures les plus convenues. L'ensemble des peintures plus « libres », faites sur les supports de rebut, a été dispersé par un descendant de la famille qui était pressé de faire place nette. Ces oeuvres n'intéressaient pas trop la famille qui n'y décelait pas de valeur particulière, encouragée en cela par la modestie d'Armand Goupil qui avait intériorisé son oeuvre, la réalisant avant tout pour lui-même, dans une démarche assez commune avec celle des créateurs de l'art brut auxquels on ne peut cependant assimiler Goupil (à cause de l'aspect figuratif de son oeuvre, non détachée de la perception rétinienne). Peut-être aussi pour la maintenir à l'abri des regards familiaux. Sa fin brutale ne lui permit pas de la garder du reste éternellement cachée. Son épouse la conserva dans un meuble fort longtemps, d'une façon fétichiste, et lorsqu'elle disparut, ce fut alors qu'elle fut vendue en bloc à un brocanteur qui passait par là. Ce dernier la dispersa méthodiquement, vendant chaque peinture un euro pièce... D'intermédiaire en intermédiaire, les peintures continuèrent alors à circuler, prenant un peu plus de valeur monétaire à chaque nouvelle main. Le mouvement s'est-il aujourd'hui arrêté... ou bien?

Ce graphisme domestique, au voyeurisme naïf, basé parfois sur des calembours, mériterait cependant qu'on aille y voir de plus prés en lui consacrant par exemple un petit ouvrage, pourquoi pas?

00:43 Publié dans Art immédiat, Art inclassable, Art naïf, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : armand goupil, graphisme humoristique, art de vide-greniers, anticléricalisme, érotisme naïf, art modeste, peinture domestique |  Imprimer

Imprimer

14/08/2010

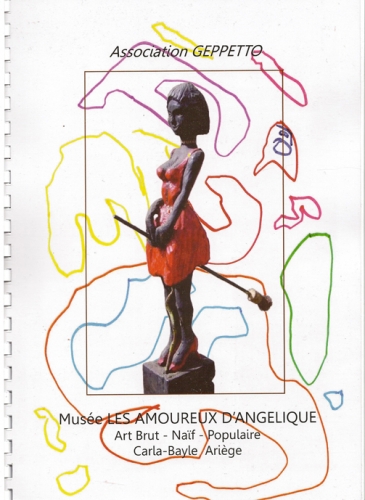

Les Amoureux d'Angélique publient un catalogue

Ils avaient fait jusque là une flopée d'affichettes, confectionnées à l'occasion des petites expos temporaires qu'ils consacraient à leurs trouvailles en matière "d'art brut, naïf et populaire" dans leur charmante maison du Carla-Bayle en Ariège. A chaque fois, ils mettaient quelques lignes et quelques photos harmonieusement mises en pages. J'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur ce blog et aussi dans la revue Création Franche (n°32 de mars 2010), où je signalais entre autres qu'il nous manquait un catalogue pour garder après la visite quelques souvenirs des créateurs protégés dans ces lieux.

Or donc, voici que ce catalogue vient d'être à son tour réalisé par les Amoureux (alias l'Association Geppetto de Martine et Pierre-Louis Boudra). Certes, les atours de cette brochure reliée comme un simple cahier à spirale restent modestes (à l'image des créateurs mentionnés dedans bien entendu), mais l'on dispose là à présent de quelques éléments documentaires non négligeables.

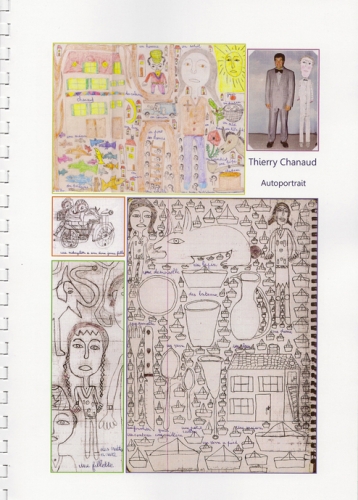

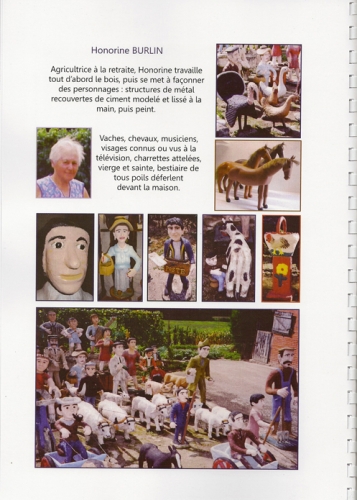

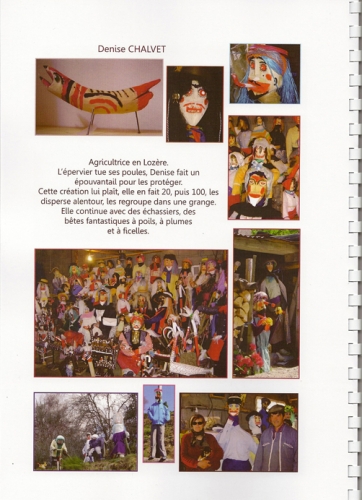

Les auteurs ont choisi de mettre l'accent avant tout sur certains créateurs emblématiques de leur primesautière collection: Gilbert Tournier, l'excellent Thierry Chanaud (dont personnellement je préfère surtout les dessins aux sculptures archaïsantes), Henri Albouy, Angelo Conficoni (dont on apprend qu'il a construit un musée dédié à ses propres réalisations en Aveyron), Henri Virmot, Sylvain Blanc, Joseph Claustres, le prolifique Joseph Donadello, Antonio de Pedro, Severino De Zotti, Honorine Burlin, la collection Yode d'art populaire en bouteille, Joseph Redini, Eric Hordas, Roger Beaudet, Raymonde et Pierre Petit, Louis Buffo, Denise Chalvet, les frères Jammes, Horace Diaz (comme Donadello et Burlin, créateur d'environnement), etc., etc.

Ne sont pas oubliés non plus les anonymes que la collection prise aussi bien. Il ne faut donc pas hésiter à acquérir ce document indispensable aux amateurs de terra incognita, de poésie des sans-grade de l'histoire de l'art.

Musée Les Amoureux d'Angélique, Carla-Bayle, Ariège, 05 61 68 87 45, amoureuxanges@hotmail.com. Catalogue 15€.

Thierry Chanaud, dessin "Des cerises, des arbres...", collection les Amoureux d'Angélique

11:07 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : amoureux d'angélique, art populaire enfantin, honorine burlin, thierry chanaud, boudra, joseph donadello, denise chalvet, roger beaudet, horace diaz, pierre petit |  Imprimer

Imprimer

17/07/2010

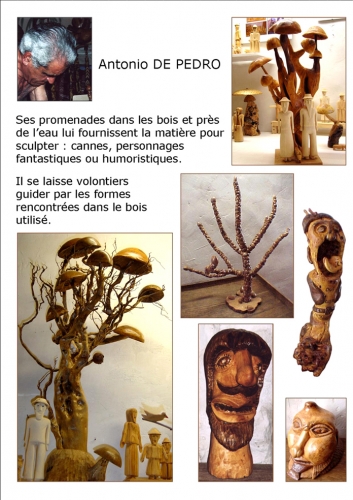

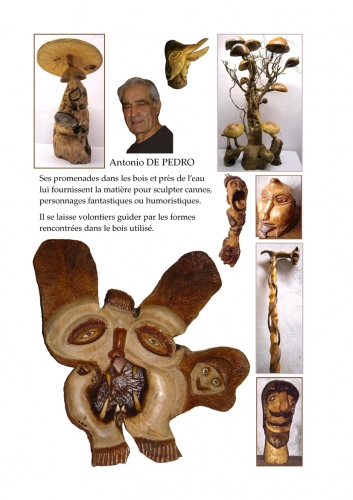

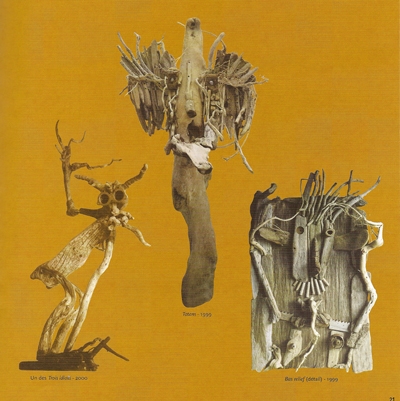

Antonio de Pedro

Au musée des Amoureux d'Angélique à Carla-Bayle cet été, en plus des masques, j'ai oublié de mentionner une autre exposition, celle des sculptures sur formes naturelles en bois étonnamment ouvragées par un monsieur appelé Antonio de Pedro. Les affichettes éditées par le musée en 10 x 15 cm disent à peu prés toute ma science sur le personnage et son oeuvre. Je m'abrite donc trés paresseusement derrière elles.

06/06/2010

Info-Miettes (8)

Un peu de poésie dans un monde de bruts

Pierre Gallissaires publie un recueil de ses poèmes écrits entre 1979 et 2009 sous le titre Le dit du poème parmi d'autres aux éditions Aviva (la vie va?), basées à Bègles (tiens?). Plus connu jusqu'à présent comme traducteur d'allemand (on lui doit entre autres une traduction d'après L'Unique et sa propriété de Max Stirner), Pierre Gallissaires écrit aussi des poèmes et depuis fort longtemps (il publia des recueils autrefois chez Pierre-Jean Oswald, Guy Chambelland, ou Nautilus Hambourg). Leur couleur tire plutôt du côté d'un certain goût pour les jeux de mots, les instants de rien, les constructions mentales qui déroulent leurs magnifiques paysages abstraits dans l'âme des lecteurs. Voici deux d'entre eux, le premier tel un haïku:

le calme plane une route

se perd

dans le lointain surnage un cil

tel un beau ténébreux

le pas le pain

perdus

cailloux froissés

supplient

et déjà le fagot sent la braise des bois

Livre relié 88 p, 14x21,5, couverture vergé. Bon de commande: éditions Aviva, 84, rue Amédée-Berque, 33130 Bègles, tél/fax: 05 56 85 58 63. Prix 13€, envoi franco de port dès réception de la commande accompagnée du réglement aux éditions Aviva.

*

Vous avez dit Biz'art?

Encore un calembour sur l'art, têtes de l'art, bab'art, tôt ou t'art, caf'art, etc, y a encore de la m'artge et de la pl'artce pour d'autres. Mais trêve de tartquineries (sinon, je vais encore me faire traiter de poignartdeur pas subtil, cette raillerie venant facilement sur le clavier chez les petites âmes pas finaudes du web), ce lieu (cette association), basée au Vaudioux, entre Dôle, Pontarlier et Lons-le-Saunier, dans le Jura, à ce que l'on m'a assuré de diverses directions, montre de temps à autre des expositions d'art singulier choisies avec le minimum d'exigence requis pour que l'art dit singulier ne se retrouve pas une fois de plus décrédibilisé par des nuées de têtes à Toto toutes interchangeables.

Cette fois, on retrouvera au Vaudioux les constructions en assemblage de matériaux naturels, "tracteurs de mer" et autres esquifs branlicotant de partout de Jean Branciard, dont j'ai déjà parlé ici, ainsi que l'incontournable Joël Lorand, Alain Lacoste, Serge Vollin, les Staelens (c'est un couple aux travaux rougeâtres particuliers), plus d'autres créateurs encore que je ne connais pas bien. On ira se renseigner davantage en se connectant sur le site de Biz'art-Biz'art.

L'expo est du 1er juin au 30 septembre, tous les jours de 14h à 19h (vernissage dimanche 13 juin de 14 à 19h aussi). Biz'art-Biz'art, 2 chemin Prayat, 39300 Le Vaudioux, tél: 03 84 51 63 36.

*

Quand l'art naïf se cache dans les algues?

De passage récemment dans la région de Cherbourg, je suis passé en coup de vent, ce qui dans la région est plutôt banal, à quelques centaines de mètres de l'île de Tatihou en compagnie de Romuald Reutimann, l'émérite animateur du foyer d'arts plastiques de La Passerelle. Les heures de cabotage de la navette qui mène à l'île ne collant pas avec notre emploi du temps de ce jour-là, je me suis rabattu en désespoir de cause, au guichet d'embarquement, sur des cartes postales éditées apparemment par le musée maritime de Tatihou qui organise de temps à autre de stimulantes expositions en rapport avec l'univers maritime. Une a particulièrement attiré mon attention, c'est une reproduction de planche d'alguier (herbier, c'est pour les "herbes") où l'on voit un serpent plutôt naïf s'enrouler autour d'une algue. Comme le début d'une oeuvre faite à partir d'un collage de matière naturelle, ce qui n'est pas usuel, il me semble.

16:44 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : pierre gallissaires, biz'art, loïc lucas, jean branciard, art brut, art singulier, raymond humbert, laduz |  Imprimer

Imprimer

22/05/2010

Un meuble énigmatique

Emmanuel Boussuge, notre correspondant émérite du Cantal, et accessoirement éditeur de la revue Recoins à Clermont-Ferrand, grand amateur d'art populaire et de rock'n roll, m'envoie l'image d'un meuble de 1812, sorte de placard, qu'il trouve - et moi itou - énigmatique. Il demande qu'on la mette sous les yeux de tout internaute un peu sagace qui saurait déchiffrer l'énigme qu'elle présente (s'il y a énigme). Pourquoi ces deux cadrans horaires aux heures différentes (trente minutes d'écart entre elles si ce sont les heures du milieu, ou de la fin, du jour)? Est-ce un naïf memento mori pour marquer le temps qui fuit, inexorable, et nous emmène tous vers le trou en bout de piste? Saurez-vous éclairer nos lanternes parisiennes et auvergnates?

00:39 Publié dans Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : art populaire insolite, meubles d'art populaire, emmanuel boussuge |  Imprimer

Imprimer

17/04/2010

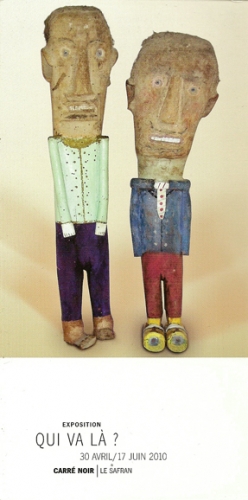

Qui va là?

Laurent Jacquy, que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici, par rapport au jardin de Bohdan Litnianski dans l'Aisne, ou pour une carte postale détournée de sa composition (le monsieur paraît priser les images modifiées) me fait part d'une exposition qui s'annonce fort intéressante dans sa bonne ville d'Amiens, manifestation apparemment organisée par lui et quelques autres amis et intitulée Qui va là?

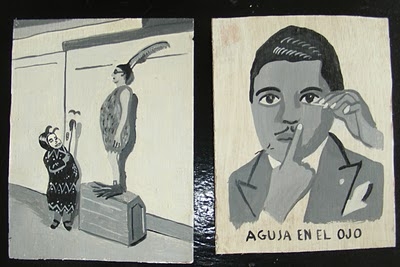

Il me donne l'information brute, les dates (du 30 avril au 17 juin), le lieu (Galerie Carré Noir, Le Safran, ce dernier étant un centre culturel), et me signale un lien vers un blog qui parait avoir été créé tout exprès pour l'exposition, au nom éponyme de cette dernière, Qui va là? Ce blog paraît servir de catalogue (faute de mieux?). On y trouve une "bonne partie" des 200 oeuvres exposées à la galerie Carré Noir. Ah, si, son info contient aussi une courte phrase de présentation: "Cette exposition regroupe autour des travaux de Laurent Jacquy et de Yann Paris des oeuvres d'anonymes ou d'artistes plus connus". Parmi les "artistes plus connus", sans doute veut-on parler d'un Jaber (aux oeuvres pour une fois bien choisies) ou d'une Ody Saban (un dessin inhabituel dans sa production), voire d'un Maurice Rapin (j'y reviens plus bas).

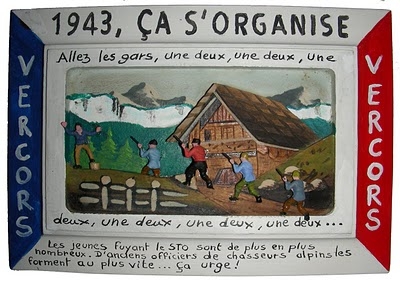

C'est à chacun de se faire une opinion à partir des images que l'on découvre sur ce blog (j'en reproduis quelques-unes ici même). D'emblée, l'ensemble me séduit et m'apporte une impression de nouveauté et de fraîcheur, un goût de la création autodidacte populaire se manifestant là, imprégnée d'humour et d'esprit aimablement critique. Il y a là des peintures de Laurent Jacquy, en position de référence au monde des ex-voto contemporains ou plus anciens (certains exemplaires de ceux-ci sont présentés du reste, dont des mexicains), à un goût de l'imagerie modeste décalée et en écho à une imagerie politique caricaturale ou humoristique aussi (voir sa série de peintures sur l'histoire de la résistance dans le massif du Vercors qui n'est pas sans rappeler les tableaux à histoire de Gérard Lattier, qui fut influencé par Clovis Trouille lui de son côté). Un dessin de Maurice Rapin, visible dans le blog qui fait le "pré-inventaire" de cette exposition, prend peut-être de ce point de vue valeur de référence et de filiation. Ce dernier (disparu en 2000), qui appartint un temps au mouvement surréaliste avec Mirabelle Dors (1913-1991), avant de s'en détacher pour des raisons d'ordre esthétique avant tout, semble-t-il, prisait une figuration critique pour laquelle avec sa compagne il anima un salon du même nom. Ce même Maurice Rapin fut aussi en relation avec Clovis Trouille, qui avec Alfred Courmes fait figure de grand ancêtre de toute cette nouvelle figuration décalée inspirée de l'art populaire.

Un dessin de Maurice Rapin, visible dans le blog qui fait le "pré-inventaire" de cette exposition, prend peut-être de ce point de vue valeur de référence et de filiation. Ce dernier (disparu en 2000), qui appartint un temps au mouvement surréaliste avec Mirabelle Dors (1913-1991), avant de s'en détacher pour des raisons d'ordre esthétique avant tout, semble-t-il, prisait une figuration critique pour laquelle avec sa compagne il anima un salon du même nom. Ce même Maurice Rapin fut aussi en relation avec Clovis Trouille, qui avec Alfred Courmes fait figure de grand ancêtre de toute cette nouvelle figuration décalée inspirée de l'art populaire.

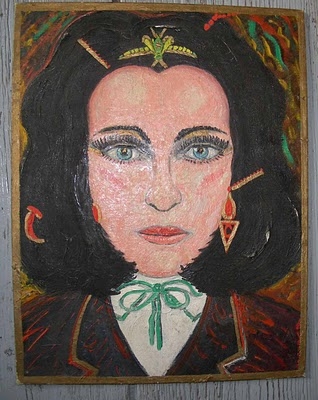

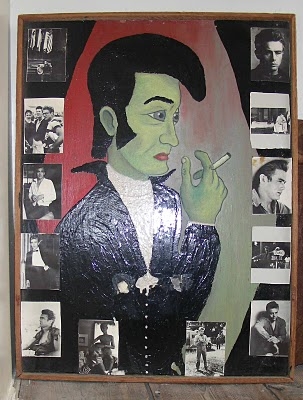

Les sculptures sur bois de Yann Paris, ou de Georges Paris également, sont aussi des oeuvres affichant une certaine naïveté de style, avec une posture déférente à l'égard de l'imagerie populaire contemporaine (le catch, les super-héros des séries de Marvel) qui ne déplairait pas aux animateurs du Musée international des Arts Modestes. J'apprécie également les peintures d'un certain Javier Mayoral, elles aussi dans l'esprit du démarquage d'une iconographie préexistante. On trouve également nombre de portraits de vedettes de la culture de masse (Nana Mouskouri, Bourvil, James Dean...) peints par des anonymes qui ne sont pas sans fasciner les organisateurs de cette expo par le mélange d'admiration et d'une problématique prise de distance vis-à-vis de leurs modèles qu'ils supposent aussi peut-être en creux.

On trouve également nombre de portraits de vedettes de la culture de masse (Nana Mouskouri, Bourvil, James Dean...) peints par des anonymes qui ne sont pas sans fasciner les organisateurs de cette expo par le mélange d'admiration et d'une problématique prise de distance vis-à-vis de leurs modèles qu'ils supposent aussi peut-être en creux. Ce goût de portraiturer ces "saints de rechange" dans la culture populaire contemporaine (on en trouve un grand nombre dans les jardins naïfs de bord de route) paraît ambivalent (mais peut-être n'est-ce qu'une vue de l'esprit?). Certaines déformations, des yeux un peu trop exorbités par exemple, ou des boîtes crâniennes bizarrement conformées, semblent trahir un inconscient désir de caricature, qu'un artiste plus délibérement frondeur choisira de pousser plus loin.

Ce goût de portraiturer ces "saints de rechange" dans la culture populaire contemporaine (on en trouve un grand nombre dans les jardins naïfs de bord de route) paraît ambivalent (mais peut-être n'est-ce qu'une vue de l'esprit?). Certaines déformations, des yeux un peu trop exorbités par exemple, ou des boîtes crâniennes bizarrement conformées, semblent trahir un inconscient désir de caricature, qu'un artiste plus délibérement frondeur choisira de pousser plus loin.

Qui va là? Exposition du 30 avril au 17 juin 2010, Le Safran, rue Georges Guynemer, 80000 Amiens. Tél 03 22 69 66 00.

14:35 Publié dans Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : laurent jacquy le safran, art modeste, ex-voto contemporains, art immédiat, yann paris, javier mayoral, figuration décalée, art singulier |  Imprimer

Imprimer

14/03/2010

Une vie dans les plis, le cas Clelia Marchi

Récupérée je ne sais plus où (les balades sur Internet brouillent la mémoire, tous les carrefours sont faits de références, mots, images qui se recouvrent et s'effacent dans leur sources), l'information du drap de Clelia Marchi m'est parvenue un jour. Il y a bien sûr un article en italien sur Wikipédia que je me suis traduit. Mais comment ai-je découvert son existence? Je ne sais plus. Je possède un entrefilet sur elle, découpé dans un magazine spécialisé pour les retraités, Notre Temps, qui a dû être publié vers 1995...

Il était une fois une paysanne italienne qui vécut toute sa vie de misère à Poggio Rusco en Toscane, non loin de Bologne, Venise (née en 1912, elle mourut à 94 ans en 2006)... Elle eut un mari, Anteo, et sept fils dont quatre moururent en bas-âge. Son époux lui aussi disparut prématurément, à la suite d'un accident. C'est après ce drame, en 1982, que Clelia décida de raconter sa vie de rude travail, de souffrance mais aussi d'amour sur un drap de 2 mètres sur 3, car il lui en restait de trop après la mort de son mari, disait-elle. Ce fut le support insolite de ce qui devint petit à petit, couverte de lignes serrées et minuscules, écrites en certains endroits à l'encre rouge, l'autobiographie d'une prolétaire moderne. Ces lignes font deux mètres de long, et une frise de poèmes orne le bas de ce drap devenu célèbre en Italie. Surtout depuis que la Fondation Mondadori décida de publier l'écrit en 1992 sous le titre "Gnanca na busia" (ce qui pourrait semble-t-il se traduire par Sans mentir). L'ouvrage obtint un franc succès, connaissant plusieurs réimpressions. Suite à l'intervention du maire de Poggio Rusco, que Clelia avait sollicité en 1985, le drap fut déposé aux archives nationales du journal intime de Pieve San Stefano qui sont situées à Arezzo (en France aussi il existe un centre de documentation qui se consacre à archiver ce même genre d'écrit, des autobiographies ; Philippe Lejeune en est il me semble l'un des fondateurs - sinon l'unique fondateur...). Ces archives, véritable "banque de la mémoire" selon Saverio Tutino, leur fondateur, conservent près de 2000 manuscrits autobiographiques, certains vieux d'une centaine d'années.

Au fond, écrire sur un drap quoi de plus naturel, et de plus inspirant aussi? Ils nous enveloppent contre le froid, nous servent parfois de linceul après avoir accueilli notre repos, nos songes, nos cauchemars et nos amours. Combien d'heures passons-nous entre eux? Il n'est que trop juste qu'ils recueillent aussi un jour nos confessions...

19:44 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite, Fantastique social, Littérature | Lien permanent | Commentaires (16) | Tags : clelia marchi, journal intime, littérature prolétarienne, mémoire du peuple, écrits bruts |  Imprimer

Imprimer

Portrait présumé de Hung Tung?

Cela fait quelque temps que je possède cette tête insolite, rigolarde, bienveillante, sculptée dans une variété de noix (très légère) que je ne parviens pas à identifier, son sourire découvrant des gencives noircies qui paraissent plutôt mal en point. Je l'appelle à part moi "Le Chinois". C'est une sorte de coolie détendu, alors que normalement il n'y a vraiment pas de quoi chez les portefaix. Un portrait présumé de Hung Tung?

02:08 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : sculpture populaire anonyme, objets de curiosité, art immédiat, noix de coco sculptées |  Imprimer

Imprimer

22/02/2010

Infos-Miettes (7)

Jean Linard is dead

Ce titre résume à lui seul tout ce que j'ai à dire sur ce blog au sujet du céramiste Jean Linard, auteur d'un environnement appelé communément "la Cathédrale" à La Borne, village comme on sait de potiers depuis des générations. L'info nous a été transmise par le site ArtInsolite.com. Il était l'auteur d'un environnement très "artiste" (et un peu trop mystique pour mon goût) très différent des environnements du genre qui me retient sur ce blog. Pour information, je répercute l'annonce de cette disparition vers ceux que cela pourrait concerner, avec mes condoléances à ses proches.

auteur d'un environnement appelé communément "la Cathédrale" à La Borne, village comme on sait de potiers depuis des générations. L'info nous a été transmise par le site ArtInsolite.com. Il était l'auteur d'un environnement très "artiste" (et un peu trop mystique pour mon goût) très différent des environnements du genre qui me retient sur ce blog. Pour information, je répercute l'annonce de cette disparition vers ceux que cela pourrait concerner, avec mes condoléances à ses proches.

Expos François Burland et Alp-Traüme au Museum Im Lagerhaus, St-Gall, en Suisse orientale...

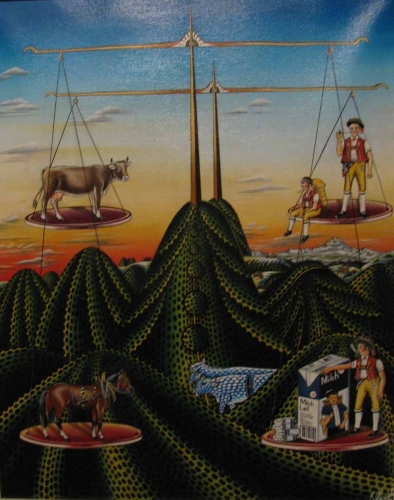

Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'info sur le Musée d'art naïf et d'art brut suisses de St-Gall. C'est que leurs informations me parviennent toujours en allemand que je déchiffre fort mal... Mais bon, il est toujours loisible de jouer à la devinette. S'achève en ce moment (ça se termine le 7 mars prochain) une exposition de photographies d'Hildegard Spielhofer (dont je ne perçois pas trop le rapport à l'art brut ou à l'art naïf) et de "jouets" créés par François Burland qui n'en finit plus de produire des maquettes de bateaux, et autres véhicules variés, bricolés en matériaux de récupération, qui ne sont pas sans faire songer à d'autres maquettes telles qu'on en rencontre dans l'art brut conservé en Suisse, à Lausanne notamment (pensons aux bateaux de Forestier par exemple, mais plus généralement, l'art brut n'est pas avare de grands enfants jouant encore graphiquement avec des trains - David Braillon, Willem Van Genk... - des voitures, des engins spatiaux - André Robillard... - etc.).

Et cette expo sera suivie d'une autre, Alp-Traüme, plus inspirante à mon goût sur des créateurs du massif montagneux du Säntis (région d'Appenzell et Toggenburg), riche en traditions populaires (voir les Sylvester klaüse d'Urnasch et leurs costumes prodigieusement inventifs) et en peintres originaux, Alp-Traüme que l'on doit pouvoir traduire simplement par Rêve d'alpe, nein? Il s'agit cette fois de nouveaux noms, comme Erich Staub, ou Imma Bonifas, Willy Künzler, présentés à côté de plus connus comme Hans Krüsi. Nouveaux noms et nouvelles créations, plus dégagées de l'imitation du réel que dans le cas des peintres d'alpage déjà présentés précédemment dans ce musée (les peintres de poyas décorant les chalets et les étables de la région). L'exposition se tiendra du 24 mars au 4 juillet 2010.

Nouveaux noms et nouvelles créations, plus dégagées de l'imitation du réel que dans le cas des peintres d'alpage déjà présentés précédemment dans ce musée (les peintres de poyas décorant les chalets et les étables de la région). L'exposition se tiendra du 24 mars au 4 juillet 2010.

Colloque sur "l'art outsider" en Sicile, "la création différente"

Mlle Roberta Trapani m'a signalé récemment trois jours (26-27-28 mars prochains) où l'on va colloquer vaillamment à Palerme sur l'art brut et consorts, voir ici le programme en français et le programme (plus détaillé) en italien, à l'initiative de "l'Association culturelle" Start Factory (pas très sicilien le titre). Ce sera "coordonné scientifiquement" par la professore Eva Di Stefano qui dirige à Palerme un "Observatoire Outsider Art" dans le cadre de l'université locale.

Joël Lorand et Claude Massé à Carquefou

Ah, ce Joël Lorand, il en aura fait des voyages à travers la France, c'est un des plaisirs qui accompagnent tous ceux que la poursuite d'une quête imaginative titille. Outre des oeuvres représentatives de ses différentes périodes précédentes, proches du graffito au début, puis les "personnages floricoles", et les "boucliers", il montrera dans une nouvelle exposition au Manoir des Renaudières (direction de l'action culturelle de Carquefou) une nouvelle série d'oeuvres. Est-ce que la peinture reproduite sur le carton d'invitation en fait partie? Faut aller voir l'expo pour répondre.

Avec lui, au même moment, on pourra également voir les "patots" de Claude Massé, sculptures-assemblages sur liège. Pour le vernissage du 6 mars, à 16h30, Massé fera d'ailleurs une conférence-débat sur "l'Art Autre".

Exposition du 6 mars au 4 avril 2010, ouverte les ven., sam. et dimanche de 14h à 18h et sur RDV (02 28 22 24 40). Entrée libre.

Histoire d'une Collection (2)

Là c'est à Paris, c'est le deuxième volet d'une exposition qui paraît vouloir retracer l'histoire de la collection du centre d'étude de l'expression, collection qui est abritée dans le centre hospitalier Ste-Anne, dans le 14e ardt. Anne-Marie Dubois est l'organisatrice de l'expo qui est accompagnée aussi par la publication d'un troisième tome de son ouvrage De l'art des fous à l'oeuvre d'art. Cette collection vaut surtout à mes yeux pour sa partie ancienne, rassemblant des oeuvres produites par des patients que l'on n'avait pas encore encadrés soit artistiquement (artistes-thérapeuthes) soit chimiquement. L'expo La Clé des champs qui s'était tenue à la Galerie Nationale du Jeu de Paume en 2003 avait permis de s'en rendre compte de façon nette. L'expo actuelle, commencée le 28 janvier, s'achévera le 28 mars 2010, elle se tient dans le musée Singer-Polignac, à l'intérieur du centre hospitalier (ne craignez rien, on vous laissera ressortir...).

16:08 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Art singulier, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : jean linard, eva di stefano, françois burland, alp-traüme, museum im lagerhaus, art naïf, art brut, art singulier, joël lorand, anne-marie dubois |  Imprimer

Imprimer

09/02/2010

Les artisans du bagne à Chartres en attendant les artistes du bagne à La Seyne-sur-Mer

Michel Thévoz, dans son ancien ouvrage sur l'art brut paru chez Skira en 1975, notait qu'on trouvait infiniment moins de travaux artistiques chez les prisonniers de droit commun que chez les pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques. Surtout, les prisonniers, notait-il encore, restent responsables de leurs actes, tandis que les aliénés en sont déchargés. L'expression chez ces derniers devient du coup "sa propre fin". "La contrepartie de sa déréliction, c'est la licence de s'exprimer gratuitement", écrit-il aussi. L'art brut s'est constitué des collections d'expressions de ce type, dites "inventives", parce que marquées très profondément par l'abandon des "normes de communication" (il rassemble aussi, de ce fait, des dessins qui parfois ne suscitent vraiment aucune curiosité en retour de la part du spectateur, tant ils sont obscurs, proches de ce que Dubuffet à la fin de sa vie avait lui-même finalement et tragiquement rencontré: des "non-lieux").

Devenu insoucieux des conventions d'expression, le créateur reconnu "brut", donc surtout le pensionnaire créatif d'hôpital psychiatrique, se laisserait davantage aller dans ses images ou ses écrits, puisqu'il n'a plus d'autre spectateur ou de lecteur que lui-même. Surgirait ainsi un langage plus originel, venu des racines de toute expression humaine, véritable but de la recherche dubuffétienne d'art "brut". Ce plaidoyer pour l'art brut on le voit accorde une place prépondérante au créateur aliéné, alors que par ailleurs l'art brut regroupe des créateurs venus d'autres espaces de la marginalité sociale (l'art des fous ne représente qu'une partie du corpus de l'art brut). Comment fait le créateur non aliéné, cependant collectionné comme étant un créateur brut, pour rester inventif, alors que sa situation mentale et sociale est tout autre, et qu'en particulier il garde la responsabilité de ses actes? La créativité n'est-elle l'apanage que de ceux qui sont rejetés par la société? Ces derniers ne deviennent pas automatiquement inventifs du fait de leur marginalisation non plus.

La quête de Dubuffet de nouvelles formes d'art plus pures ne m'a jamais paru si éloignée que cela de la recherche surréaliste d'un langage plus accordé à la réalité de la pensée. Et pas très éloignée de ce que j'envisage sous le terme d'art immédiat, que j'emploie pour rassembler toutes sortes d'expressions, y compris parfois non humaines (l'art des animaux, les ready-made de la poésie naturelle), qui ne restent cependant envisageables que par des humains. Du point de vue de l'immédiateté poétique, la question de l'écart vis-à-vis des conventions expressives, qui fait le centre de l'intérêt de tant de thuriféraires de l'art brut, me paraît moins importante aujourd'hui. J'accorde autant de fascination à l'art populaire des campagnes, l'art naïf inspiré, les environnements spontanés naïfs ou bruts, l'art brut, qu'à la poésie naturelle, ou à l'art carcéral inspiré, lorsque celui-ci est naïf (graffiti, tatouages, fresques et peintures naïves). Parce que le point commun à chacun de ces corpus est la poésie vitale qui s'en dégage, contribuant à réunir les humains au sein d'un dialogue et non plus d'un monologue (où risque de nous amener la passion de l'art brut). Les nouvelles formes d'art, nouvelles techniques, cela n'est peut-être plus si obsédant aujourd'hui comme ce le fut après la guerre.

Parce que le point commun à chacun de ces corpus est la poésie vitale qui s'en dégage, contribuant à réunir les humains au sein d'un dialogue et non plus d'un monologue (où risque de nous amener la passion de l'art brut). Les nouvelles formes d'art, nouvelles techniques, cela n'est peut-être plus si obsédant aujourd'hui comme ce le fut après la guerre.

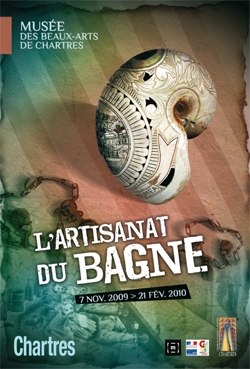

L'actualité des expositions ne nous laisse plus que quelques jours pour aller se faire une opinion par exemple au sujet de certains aspects de l'art des bagnards... En effet, une exposition, intitulée L'artisanat du bagne, a commencé au musée des Beaux-Arts de Chartres le 7 novembre 2009, prévue pour se terminer le 21 février (plus que 12 jours donc). Cette exposition est cependant liée à une seconde qui s'appellera Les artistes du bagne, qui prendra place au musée Balaguier du 25 mars prochain jusqu'au 25 mars 2011 (un an, ça laissera le temps d'aller à ce musée Balaguier de La Seyne-sur-Mer, qui a déjà prêté de nombreux objets à cette expo de Chartres, objets en rapport avec l'ancien bagne de Toulon proche de La Seyne-sur-Mer).

Cette exposition est cependant liée à une seconde qui s'appellera Les artistes du bagne, qui prendra place au musée Balaguier du 25 mars prochain jusqu'au 25 mars 2011 (un an, ça laissera le temps d'aller à ce musée Balaguier de La Seyne-sur-Mer, qui a déjà prêté de nombreux objets à cette expo de Chartres, objets en rapport avec l'ancien bagne de Toulon proche de La Seyne-sur-Mer).

L'exposition, dont je me fais une idée grâce à son catalogue, paraît rassembler des caricatures de bagnards, des peintures (de Francis Lagrange notamment), des planches du livre de témoignage sur la vie de bagnard par le prisonnier Clément (venu de la Médiathèque municipale de Rochefort, ce manuscrit illustré naïvement fut édité jadis par Gallimard dans une magnifique édition sous emboîtage ; j'ai entendu rapporter dans une librairie de La Rochelle que le manuscrit le plus connu - car il y en aurait deux - aurait été amélioré par un dessinateur resté anonyme d'après le premier manuscrit original rédigé, lui, de la main de Clément).

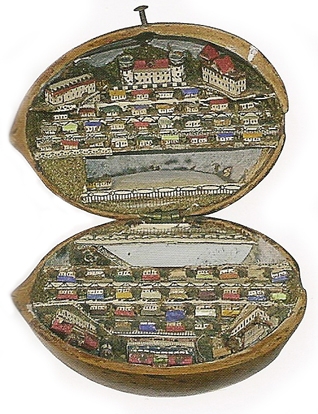

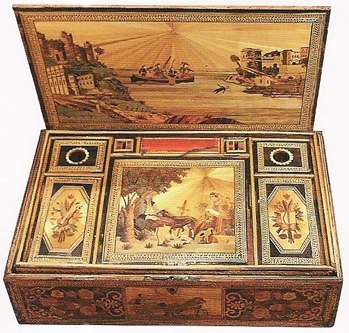

On y voit aussi des marqueteries de paille, des noix de coco gravées, sculptées intérieurement ou extérieurement, divers objets (buvards, coupe-papiers), des coquillages gravés (des nautiles dont la nacre est aussi adroitement ciselée que par n'importe quel orfèvre de métier), des maquettes, des bijoux bricolés... Une belle occasion en somme d'aller vérifier s'il n'y a pas là aussi la poésie que nous recherchons tant dans d'autres secteurs de la créativité populaire davantage à la mode aujourd'hui, comme le fameux "art brut".

10:40 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Art populaire religieux, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art des prisonniers, art brut, marqueteries populaires, francis lagrange, artisans du bagne, le bagnard clément, michel thévoz |  Imprimer

Imprimer

08/01/2010

Des roches gravées à Batz-sur-Mer

Mon camarade Remy Ricordeau s'ouvre si bien à l'art brut qu'il ne finit pas d'en découvrir ici et là. Dernière surprise en date, du côté de Batz-sur-Mer (dans la Presqu'île de Guérande), l'été dernier, il est tombé sur d'étranges roches de bord de mer, sculptées dit-il, gravées dirai-je plutôt, ressemblant un peu aux graffiti anciens incisés dans des murailles, comme les graffiti de prisonniers médiévaux, ou ceux de ces Poilus de la première guerre mondiale qui n'hésitaient pas dans leur rage d'expression à creuser la roche de leurs carrières de casernement provisoire jusqu'à dégager des sculptures en trois dimensions (voir ma note du 28 décembre 2008 sur un livre causant des graffiti de tranchées paru cette année-là), et voir plus généralement le musée Serge Ramond consacré aux graffiti historiques à Verneuil-en-Halatte).