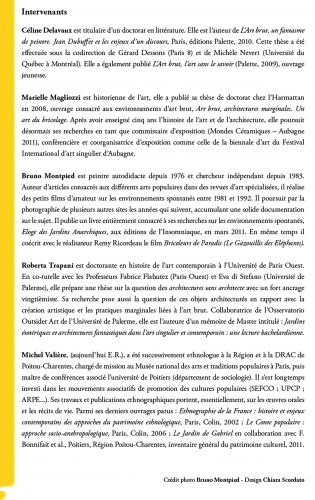

17/02/2012

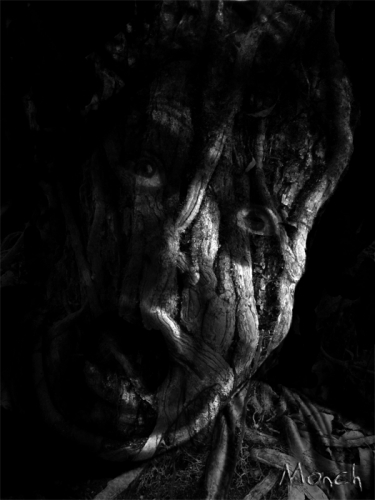

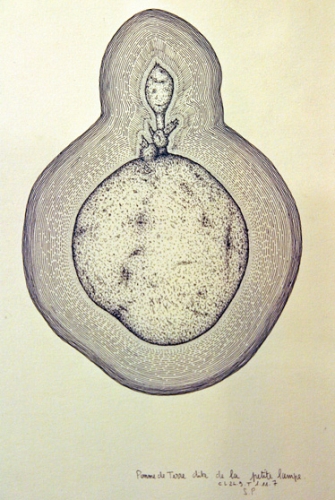

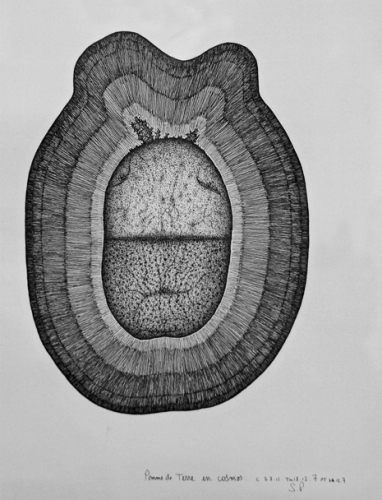

Nouveau jeu... qu'est-ce que c'est?

Il faut que je l'admette, le jeu des 7 différences n'a rien donné... Alors j'en lance un autre, plus dans le style Schmilblic...A gagner la même chose que dans le jeu précédent, puisque les livres sont toujours là à poireauter:

Soit le livre (en italien), abondamment illustré de Gustavo Giacosa, Noi, quessi dessa parola che sempre cammina, sur les inscriptions graffitées de Babylone, Giovanni Bosco, Helga Goetze, Oreste Nannetti, Melina Riccio et Carlo Torrighelli (2010)...

Soit cet autre ouvrage, Art brut fribourgeois, catalogue d'une exposition de la Collection de l'Art Brut en 2008...

Que faut-il trouver cette fois? Eh bien, que signifient les objets ci-dessous, à quoi servaient-ils? Le premier qui trouve la solution gagne un des deux livres.

Photo La Patience, 2012

23:43 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art involontaire, Art populaire insolite, Graffiti, Jeux, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : la patience, art populaire insolite, art brut, gustavo giacosa, art brut fribourgeois, art involontaire, schmilblic |  Imprimer

Imprimer

12/02/2012

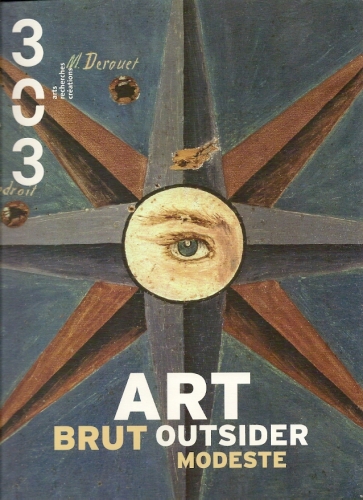

"303" n°119

C'est bien énigmatique comme titre, n'est-ce pas?

303, arts, recherches et créations est en réalité le titre complet de cette belle revue qui existe depuis au moins trente ans, financée par la région des Pays de la Loire, dans un premier temps consacrée en grande partie au patrimoine de cette région, puis depuis quelques années plus spécialement à la recherche en art. Le n°119, daté de janvier dernier, est un numéro spécial "art brut, outsider, modeste", concocté par Eva Prouteau qui collabore régulièrement à la revue.

Au sommaire, on n'a pas joué forcément la carte du foisonnement comme ce fut le cas lors du numéro spécial de la revue Area sur le même sujet l'année dernière. Les textes sont plus longs que dans ce dernier magazine qui privilégie les entretiens synthétiques plutôt que les textes de fond. Eva Prouteau a préféré placer l'éclairage sur certains points permettant de souligner l'éclectisme des productions classées avec plus ou moins de rigueur dans l'art soi-disant "brut", toutes relevant cependant d'une forme de poésie singulière. Derrière son entreprise de "décloisonnement" des catégories et des appellations –ce qui ne signifie pas pour elle confusion des genres et des catégories, mais plutôt besoin d'établir des passerelles dans le respect de la valeur des uns et des autres– on sent chez elle un goût marqué pour les petites collections secrètes, notamment d'art populaire insolite, comme celle du musée des traditions de la Guérinière à Noirmoutier, ou celle des cibles de tir du Cercle de Chemazé (sud de la Mayenne ; déjà évoquées par Pascale Mitonneau dans le n°78 de la même revue 303 en 2003 avec des illustrations différentes), passionnantes œuvres d'art forain destinées à être criblées de balles, goût également apparent lorsqu'elle évoque avec sagacité l'existence de la Folk Archive, ce collectage par la photographie de "formes esthétiques non valorisées" (graffiti, sculptures de sable, motos et voitures customisées, épouvantails... Que des sujets que sur ce blog nous prisons particulièrement comme nos lecteurs l'ont sûrement remarqué) établi par deux artistes anglais, Jeremy Deller et Allan Kane. Il est aussi question ici et là dans la revue de l'art des douilles d'obus ciselées par les Poilus (article de Laurent Tixador et Eva Prouteau), et aussi d'un environnement belge, celui de Jean-Pierre Schetz, à Jupille, prés de Liège (dont Brigitte Van Den Bossche, collaboratrice du MADmusée dans cette dernière ville, auteur de l'article dans 303 a contribué à sauver des vestiges à la Fabuloserie, comme je l'avais constaté en juillet dernier –voir également la note que j'avais consacrée à ce site sur ce blog ; les quelques sculptures conservées par Caroline Bourbonnais ont été installées sur une sorte de ponton)

Le cochon, 1963, contreplaqué, collection des cibles de l'Union de Chemazé, photo extraite du n°78 de la revue 303 (article de Pascale Mitonneau) en septembre 2003

Cible peinte, collection Jean Estaque, ph. Bruno Montpied, 2009 (collection donc distincte de la collection des cibles de Chemazé)

Fragments préservés de Jean-Pierre Schetz à la Fabuloserie dans le parc d'environnements, et au loin les statues de Camille Vidal, ph. BM, 2011 (ceci n'est pas dans le n° spécial de 303)

A propos d'environnements, j'ai participé à ce numéro avec deux textes, l'un sur les sites d'habitants-paysagistes dans les Pays de la Loire (Aux jardins des délices populaires, texte où sont évoqués Louis Licois, Marcel Baudouin, Camille Jamain, Emile Taugourdeau, André Pailloux, Michel Chauvé, Henri Travert, Bernard Roux, et les maisons de Rossetti et Pennier dans la périphérie du Mans), plus un autre sur Armand Goupil, ce peintre amateur étonnant, ancien instituteur, originaire de la Sarthe, dont j'ai déjà eu l'occasion de donner sur ce blog maints autres aperçus.

Armand Goupil, Barbe blanche, 11-X-61, huile sur carton, rassemblement Jean-Philippe Reverdy (image inédite, non publiée dans le numéro de 303)

Laurent Danchin publie une contribution à propos de la distinction à faire selon lui dans l'art des médiumniques entre les créateurs savants et les créateurs plus populaires. Oubliant peut-être de préciser que l'art brut n'a pas insisté sur cette distinction parce que ses thuriféraires cherchant à mettre en évidence l'existence d'un art intime, surgi des profondeurs de l'inconscient, n'avaient que faire d'opérer de telles distinctions (de même qu'entre art des fous et art des non-fous). En fait, l'intervention de Danchin participe d'une remise en cause de la validité conceptuelle de l'art brut, ce qui peut paraître surprenant de la part de quelqu'un qui fait désormais partie du comité consultatif de la collection d'Art Brut à Lausanne. Personnellement, dans l'art des médiumniques, à qui je trouve généralement de l'unité, (s'il fallait opérer des distinctions, ce serait plutôt au niveau formel, les architectures, les symétrisations d'Augustin Lesage, Fleury-Joseph Crépin, Victor Simon d'un côté, face aux sinuosités botaniques des spirites tchèques par exemple), dans l'art des médiumniques donc, je trouve un raffinement qui n'est lui pas plus le fait des autodidactes populaires que des savants en rupture de ban (comme Victorien Sardou ou Marguerite Burnat-Provins), provenant en fait plutôt du recours à l'automatisme graphique, ce qui avait fasciné André Breton en 1933 (dans Le Message automatique), mais n'avait pas empêché un peintre comme André Masson de pratiquer le dit automatisme dans son dessin et sa peinture dès les années 20.

Cecilie Markova, sans titre, daté 22-5-1960, coll. BM (illustration non insérée dans le numéro de 303)

Ce numéro se focalise sur certains autres points, les écrits de Chaissac, l'art d'Hélène Reimann, le point de vue de Savine Faupin sur la réouverture du LaM avec son extension vouée à l'art brut, et surtout avec son opinion sur l'art brut aujourd'hui, cohérente avec la position d'une conservatrice de musée. Ce qu'elle dit de la façon dont André Breton envisageait l'art brut, et de son clivage avec Dubuffet me paraît discutable mais ce serait trop long d'en parler ici.

Hélène Reimann, sans titre, avant 1987, donation L'Aracine, LaM de Villeneuve-d'Ascq ; reproduit dans 303

La coordonnatrice de ce numéro a également donné l'occasion à Jean-Louis Lanoux alias Animula Vagula (le pseudo a été révélé publiquement sur internet) de se lancer dans un grand numéro impérialiste de "mère des blogs" qu'il espère sans doute, comme à son habitude, masquer sous l'humour (jamais exempt de coups de pied de l'âne). Le chapeau de cette intervention intitulée "les Dérives d'Animula Vagula" définit comment, avec sa femme Catherine Edelman, il a orienté leur projet de blog fin 2005, en élaborant une autofiction campant une "jeune blogueuse affairée" imaginaire, "qui adore jouer avec les codes identitaires de la blogosphère"... [Ce chapeau, rédigé par l'éditeur du dossier sans que cela soit indiqué par un artifice typographique distinctif – voir commentaire de J2L ci-après – reflète assez bien le concept du blog animulesque selon moi, à tel point qu'y sentant à ce point l'influence des auteurs de ce blog, je suis fondé à considérer ce chapeau comme étant écrit par eux...]. Lanoux cherchant ainsi comme souvent à paraître rester "djeune", non déconnecté de la réalité, toujours "in", comme on disait autrefois. Cette explication permet aussi, bénéfice secondaire, de noyer le fait que ce genre de "cybercarnet" n'est en réalité qu'un support d'expression nouveau pour des intellectuels marginaux qui faisaient auparavant, par exemple, des fanzines tapés à la machine, et qui, désolé Jean-Louis, pour le coup, l'avaient du reste cette fois précédé, en particulier dans l'intérêt pour les formes d'art populaire les plus hétéroclites ("Animula" ne cesse de le répéter, elle se veut la prem's, belle imposture). "Mère des blogs", tu parles! Sa dérive dérape vite dans le gonflage de chevilles (comme il s'en aperçoit d'ailleurs, car il est lucide le bougre, trop peut-être), et dans un narcissisme échevelé dont le lecteur n'a que faire. Laissons-le se caresser avec ces qualifications de "référence dans le monde de l'art brut" et passons à autre chose.

On regrettera dans ce numéro spécial, au chapitre des absents, qu'on n'ait pas plutôt interrogé ou demandé des contributions à la Collection ABCD qui s'interroge sur l'art brut aujourd'hui, ou bien qu'on ne se soit pas intéressé à l'évolution, en direction de l'art singulier, du musée d'art naïf de Laval, musée de la région des pays de la Loire pourtant. Etait-ce par manque de place? Le numéro en l'état actuel suscitera déjà, rien que dans les régions ouest, de bien fécondes questions sur les nouvelles façons d'envisager et de pratiquer l'art aujourd'hui.

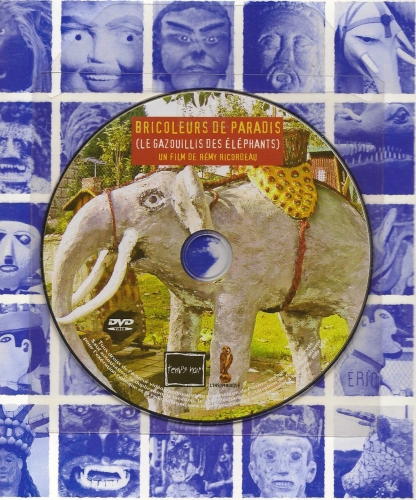

A signaler le samedi 21 avril, au Lieu Unique à Nantes, la présentation de la revue, dans le cadre d'un "week-end singulier" organisé par Patrick Gyger (auteur également dans la revue d'un article sur Daniel Johnston), où sera également projeté le film Bricoleurs de Paradis, Le Gazouillis des éléphants de Remy Ricordeau, avec un débat pour suivre, animé par Eva Prouteau. Durant la période du 7 mars au 20 mai, se tiendra au Lieu unique une expo consacrée à Daniel Johnston, Welcome to my world! D'autres intervenants sont également annoncés durant ce week-end comme Bruno Decharme, Barbara Safarova, Mario Del Curto, etc. Voir le site web du Lieu unique.

12:47 Publié dans Art Brut, Art forain, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Marine populaire et singulière | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : 303, eva prouteau, cibles de chemazé, art brut, art immédiat, art singulier, bruno montpied, laurent danchin, armand goupil, animula vagula, jean-louis lanoux, cecilie markova, art médiumnique, brigitte van den bossche, environnements spontanés, lam de villeneuve-d'ascq, hélène reimann, lieu unique |  Imprimer

Imprimer

11/02/2012

Art de rue

Montmartre, sept 2011, ph. Bruno Montpied

23:48 Publié dans Art immédiat, Art populaire contemporain, Paris populaire ou insolite, Photographie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art de rue, street art |  Imprimer

Imprimer

15/01/2012

Info-Miettes (14)

Pascal Tassini au Madmusée de Liège

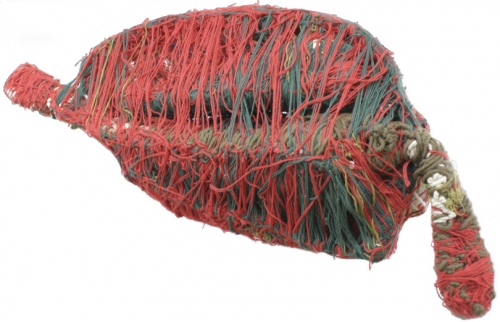

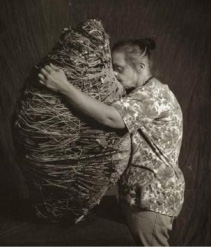

Pascal Tassini quand on voit ça, le truc emberlificoté ci-dessous, on se dit, ah, on tient une Judith Scott made in Europe. Car, objet textile non identifié (OTNI qui mal y pense bien sûr), le parallèle paraît s'imposer, du moins si l'on s'en tient à cette boule bleue effilochée. Or, ce créateur ne s'en tient pas là. il semble que son œuvre majeure soit plutôt une sorte de construction, une "cabane", toujours textile, qualifiée par les rédacteurs du dossier de presse de l'expo de "phénoménale installation à l'aspect organique et tentaculaire", installation qui se développe dans les locaux du Créahm, également installé à Liège (le Madmusée, "émanation" du Créahm, est quant à lui hébergé provisoirement au musée du Grand Curtius en attendant un espace plus adapté à ses collections présentées comme importantes –je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier, cependant l'expo montée il y a peu à Paris à la Maison des Métallos invitait à le penser). Pascal Tassini réalise aussi des coiffes et des tenues de noces plutôt inventives. Une expo se tient actuellement pour en apprendre davantage.

objet textile non identifié (OTNI qui mal y pense bien sûr), le parallèle paraît s'imposer, du moins si l'on s'en tient à cette boule bleue effilochée. Or, ce créateur ne s'en tient pas là. il semble que son œuvre majeure soit plutôt une sorte de construction, une "cabane", toujours textile, qualifiée par les rédacteurs du dossier de presse de l'expo de "phénoménale installation à l'aspect organique et tentaculaire", installation qui se développe dans les locaux du Créahm, également installé à Liège (le Madmusée, "émanation" du Créahm, est quant à lui hébergé provisoirement au musée du Grand Curtius en attendant un espace plus adapté à ses collections présentées comme importantes –je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller vérifier, cependant l'expo montée il y a peu à Paris à la Maison des Métallos invitait à le penser). Pascal Tassini réalise aussi des coiffes et des tenues de noces plutôt inventives. Une expo se tient actuellement pour en apprendre davantage.

Expo Pascal Tassini au Madmusée jusqu'au 25 février, un catalogue monographique étant édité à cette occasion. Egalement l'exposition parallèle "Indifférence", qui concerne la collection du Madmusée présentée au Grand Curtius, et qui durera jusqu'au 6 mai.

La cabane de Pascal Tassini

Gérard Sendrey à Langon (Aquitaine)

De son côté Gérard ne chôme pas. Après une expo à Bayonne (que j'ai annoncée il n'y a pas si longtemps) le voici qui remonte près de son cher Bordeaux qu'il n'aimerait guère quitter à ce que sussure la rumeur. Cela se passe à Langon, dont monsieur le maire s'appelle Vérité. Un politicien appelé à ne jamais mentir, ça ne doit pas être facile tous les jours.

Cela se passe à Langon, dont monsieur le maire s'appelle Vérité. Un politicien appelé à ne jamais mentir, ça ne doit pas être facile tous les jours.

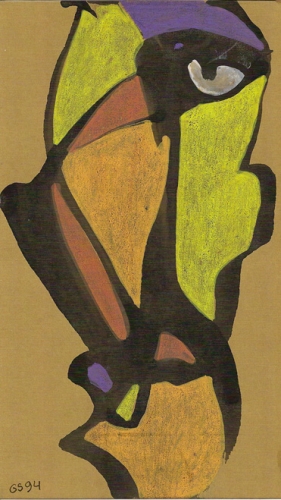

Expo du 12 janvier au 25 février, Salle George Sand au Centre Culturel des Carmes, 8, place des Carmes, 05 56 63 14 45. (Ci-contre "Profil" de 1994 par Gérard Sendrey)

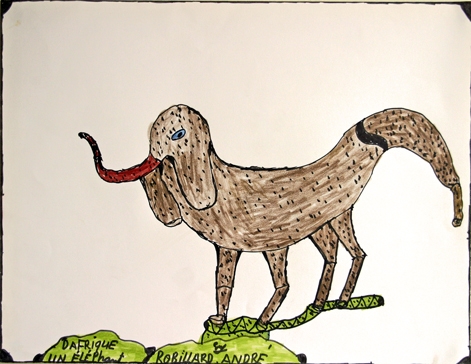

André Robillard à Lyon, toujours par monts et par vaux

On m'annonce une nouvelle exposition d'André Robillard avec des fusils et des dessins à la MAPRA à Lyon, dans le cadre de la Biennale "Musiques en scène" du 2 au 17 mars (où dans le programme parmi des dizaines de compositeurs type Boulez ou Steve Reich on retrouve le nom de notre amateur d'accordéon et de poésie sonore bruts).

Expo du 28 février au 17 mars à la MAPRA de Lyon. Petit-déjeuner André Robillard et Alain Moreau (directeur du théâtre de Villefranche-sur-Saône) le samedi 3 mars à 10h30 au Théâtre Les Ateliers à Lyon.

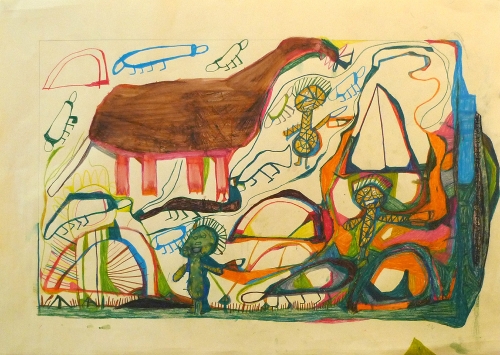

André Robillard, DAFRIQUE UN ELEPhant, coll.Bruno Montpied

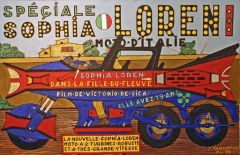

Et Guy Brunet dans tout ça?

Eh bien, ce dernier exposera à Villefranche-sur-Saône dans le cadre du "festival de cinéma francophone en Beaujolais", à la fin de l'année. On me signale qu'il y aura des silhouettes (de producteurs, vedettes d'Hollywood comme les affectionne Guy Brunet comme on sait), des affiches de films (la plupart américains comme de juste ; "copies" modifiées involontairement par l'auteur) et ses films bricolés à la maison, comme ceux où il se rêve en speaker de documentaires cinéphiliques. C'est le même Alain Moreau qui sera le conseiller artistique de cette manifestation prévue pour novembre 2012 seulement.

Actualité du Musée de la Création Franche

A Bègles, va bientôt s'achever une exposition Emilie Henry que je n'ai pas eu le temps de signaler ici, bien que j'en apprécie les oeuvres, très proches, dans la technique des encres, des pratiques tachistes, rorschachiennes, voire hugoliennes qui sont autant de pratiques divinatoires ou simplement génératrices d'imaginaires latents (cela dit, Emilie Henry réalise aussi désormais des collages au milieu de ses encres). Cette expo est prévue pour se terminer le 22 janvier, dans une semaine donc, pressez-vous les retardataires (175 dessins vous y attendent).

Par ailleurs, à signaler la parution à la fin de l'année dernière du n°35 de la persévérante revue Création Franche dont Gérard Sendrey vient d'annoncer qu'il se retirait du poste de rédacteur en chef, pour se limiter de façon intermittente à des collaborations ponctuelles. J'ai été invité à participer à ce numéro où je propose un article pour découvrir le foyer d'arts plastiques de La Passerelle à Cherbourg (La Passerelle: comme un vol d'étourneaux dans le paysage créatif), foyer par ailleurs déjà évoqué sur ce blog. Le sommaire est à lire ici (à noter qu'on trouve dedans un article de présentation de Pascal Tassini par Teresa Maranzano, et un texte de Deborah Couette, du CRAB, sur Alexis Lippstreu où elle analyse la démarche imitatrice-recréante d'Alexis Lippstreu, analyse qui ne peut que me ravir puisque je l'ai déjà précédée sur la question dans le texte de mon allocution sur les rapports entre arts populaires et art brut dans le cadre du séminaire de Barbara Safarova au Collège International de Philosophie).

Par ailleurs, à signaler la parution à la fin de l'année dernière du n°35 de la persévérante revue Création Franche dont Gérard Sendrey vient d'annoncer qu'il se retirait du poste de rédacteur en chef, pour se limiter de façon intermittente à des collaborations ponctuelles. J'ai été invité à participer à ce numéro où je propose un article pour découvrir le foyer d'arts plastiques de La Passerelle à Cherbourg (La Passerelle: comme un vol d'étourneaux dans le paysage créatif), foyer par ailleurs déjà évoqué sur ce blog. Le sommaire est à lire ici (à noter qu'on trouve dedans un article de présentation de Pascal Tassini par Teresa Maranzano, et un texte de Deborah Couette, du CRAB, sur Alexis Lippstreu où elle analyse la démarche imitatrice-recréante d'Alexis Lippstreu, analyse qui ne peut que me ravir puisque je l'ai déjà précédée sur la question dans le texte de mon allocution sur les rapports entre arts populaires et art brut dans le cadre du séminaire de Barbara Safarova au Collège International de Philosophie).

Yann, sans titre, (créé dans l'atelier de La Passerelle), 50x70 cm, février2011, coll BM

A Lausanne, Sarah Lombardi aux commandes et Lucienne Peiry appelée à de plus hautes responsabilités

A la Collection de l'Art Brut, il y a du mouvement, et je n'y comprends pas grand-chose... Bon, OK, que Sarah Lombardi devienne directrice par intérim pendant un an, ça je vois de quoi il s'agit (ou à peu prés...). Mais Lucienne Peiry qui devient dans le même temps "attachée culturelle-directrice de la recherche et des relations internationales" en poste auprés de la municipalité de Lausanne, ça, je patauge quelque peu sur le sens de cette fonction, en franc béotien que je suis. (ci-contre portrait de Sarah Lombardi, photo Magali Konig, Coll. de l'Art Brut)

Mais Lucienne Peiry qui devient dans le même temps "attachée culturelle-directrice de la recherche et des relations internationales" en poste auprés de la municipalité de Lausanne, ça, je patauge quelque peu sur le sens de cette fonction, en franc béotien que je suis. (ci-contre portrait de Sarah Lombardi, photo Magali Konig, Coll. de l'Art Brut)

Guo Fengyi et Gregory Blackstock à Lausanne

Pendant ce temps dans les locaux de la Collection de l'Art Brut se poursuivent deux expos également intéressantes, Guo Fengyi d'une part (18 nov 2011-29 avril 2012) et Gregory Blackstock (30 septembre 2011-19 février 2012). Les deux sont également au sommaire du dernier fascicule de la Collection, le n°23, paru tout récemment, Guo Fengyi décrite et analysée par Lucienne Peiry et Gregory Blackstock par Philippe Lespinasse, le même Lespinasse qui a réalisé avec Andress Alvarez un duo de courts-métrages sur ces créateurs, réuni en un seul DVD. Philippe Lespinasse a le chic d'évoquer des créateurs d'art brut de façon sensible, condensée, dans une durée de film adaptée à une première prise de contact, telle qu'on l'expérimente dans les auditoriums de musée.

Philippe Lespinasse a le chic d'évoquer des créateurs d'art brut de façon sensible, condensée, dans une durée de film adaptée à une première prise de contact, telle qu'on l'expérimente dans les auditoriums de musée.

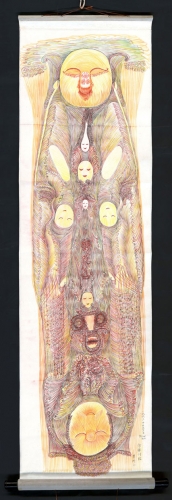

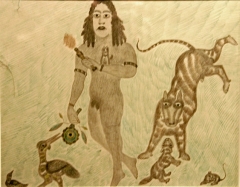

Si Gregory Blackstock se présente a priori plutôt comme une sorte de naïf encyclopédiste amateur de planches sérielles aux thématiques variées (gratte-ciels, accordéons, corbeaux aux plumages pas toujours réalistes, scarabées, fouets, chaussures, bombardiers...), Guo Fengyi (1942-2010) paraît de son côté avoir commencé son œuvre (qui n'en était pas une au début) dans le but de se soigner avant toute chose. "Elle cherche à soulager ses souffrances dues à des crises d'arthrite aiguë", nous dit le dossier de presse de l'expo. Par la suite, c'est par un esprit d'aventure et d'exploration d'une forme de savoir inconnu qu'elle systémisa sa production. Elle se mit à dessiner à un moment sur des rouleaux de papier fin fabriqué à partir de fibres végétales. Dessinant de façon tout à fait automatique –elle le dit très clairement dans le film de Lespinasse– dans les deux sens du rouleau, elle assimile le surgissement graphique qui s'opère sous ses doigts à la germination des arbres, sans repentir possible.

Par la suite, c'est par un esprit d'aventure et d'exploration d'une forme de savoir inconnu qu'elle systémisa sa production. Elle se mit à dessiner à un moment sur des rouleaux de papier fin fabriqué à partir de fibres végétales. Dessinant de façon tout à fait automatique –elle le dit très clairement dans le film de Lespinasse– dans les deux sens du rouleau, elle assimile le surgissement graphique qui s'opère sous ses doigts à la germination des arbres, sans repentir possible.

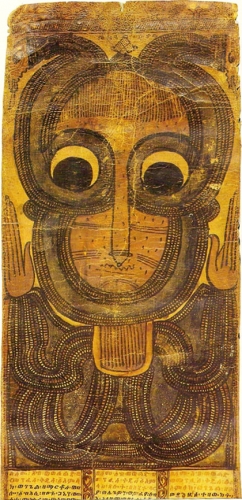

Ces rouleaux de dessin à visée thérapeutique peuvent faire songer par analogie aux rouleaux magiques éthiopiens tels qu'ils avaient été présentés par exemple dans l'ex-Musée des Arts Africains et Océaniens à Paris en 1992-1993. Ces rouleaux, portés à la ceinture par ceux qu'ils étaient destinés à protéger, de la taille d'un homme, étaient des talismans. Guo Fengyi ne se fabriquait-elle pas pour elle seule ses propres talismans? Un peu comme la Madame C. dont nous visitons la maison décorée de dentelles de plâtre dans notre film Bricoleurs de paradis, à Remy Ricordeau et à moi, et qui luttait durant ses nuits blanches de souffrance en sculptant contre son cancer.

Ces rouleaux, portés à la ceinture par ceux qu'ils étaient destinés à protéger, de la taille d'un homme, étaient des talismans. Guo Fengyi ne se fabriquait-elle pas pour elle seule ses propres talismans? Un peu comme la Madame C. dont nous visitons la maison décorée de dentelles de plâtre dans notre film Bricoleurs de paradis, à Remy Ricordeau et à moi, et qui luttait durant ses nuits blanches de souffrance en sculptant contre son cancer.

Illustrations: Ci-dessus, Guo Gengyi, Le Mont Putuo, 1993, encre sur papier, 153,5x52 cm, ph: Caroline Smyrliadis, Coll. de l'Art Brut, Lausanne. Et en dessous, "Ange gardien", rouleau protecteur en parchemin, XIXe siècle, H: 44 cm, L:23,5, ancienne coll; du MAAO.

18:36 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art singulier, Confrontations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pascal tassini, madmusée, handicapés mentaux, créahm, gérard sendrey, émilie henry, andré robillard, guy brunet, alain moreau, théâtre de villefranche, création franche, art singulier, la passerelle, lucienne peiry, sarah lombardi, guo fengyi, gregory blackstock, philippe lespinasse, rouleaux magiques éthiopiens |  Imprimer

Imprimer

06/01/2012

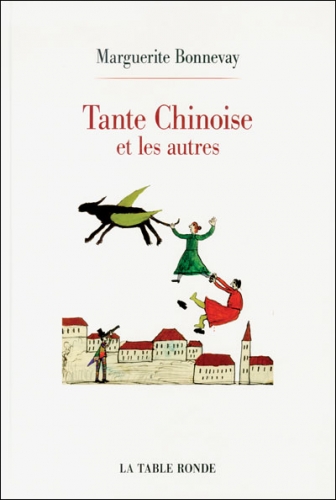

Tante Chinoise et les autres: "Elle aurait pu s'appeler Fragile, Cocasse, Maladive ou Malice"

Sont curieux les chemins qui mènent aux révélations. Je venais d'entrer au vernissage Marcel Storr en décembre dernier, et voilà que pour fuir l'affluence de la première salle j'avise dans la seconde un éventaire de livres sur l'art brut et consorts organisé par la librairie Le Monte-en-l'air. Au moment où je me dis que je ne vais sans doute rien trouver de nouveau, pan, voilà que mes yeux sont attirés magnétiquement par une couverture qui m'appelle.

Tante chinoise et les autres, c'est le titre de ce reprint à la Table Ronde (2009), d'après un album de croquis légendés d'une plume calligraphique, en 1894, par une enfant apparemment prodige, Marguerite Bonnevay (1882-1903). Un fac-similé qui a tout de même nécessité plus de cent ans pour que cette œuvre passe enfin quelque peu à la postérité! Soixante années s'étaient écoulées avant que l'on en fasse un film, dû à David Perlov, en 1956, qui fut la première occasion de sortir cet étonnant opus de son oubliette familiale (on lira l'éclairante présentation de l'objet par Nathalie Jungerman qui a établi l'édition du livre à la Table Ronde)

Prodige? Elle avait 12 ans certes, et ne vécut pas longtemps hélas (elle disparut à l'âge de 21 ans des suites d'une tuberculose). Etait élevée à l'époque chez les sœurs que l'on disait "bonnes" et chez qui apparemment elle devait s'ennuyer ferme, de même que pendant ses vacances à Gonfaron dans le Midi, d'après ce qu'en dit sa lointaine parente Nathalie Jungerman. Etait-on prodige lorsqu'on passait ses loisirs à dessiner à une époque où les distractions pour les enfants n'avaient rien de commun avec celles d'aujourd'hui? On devait s'appliquer infiniment plus dans ses travaux de croquis, de même lorsqu'on laissait son imagination gambader dans des récits d'aventures qui avaient un souffle autrement plus épique que ce qu'un enfant d'aujourd'hui peut produire, accaparé qu'il est par d'autres dadas plus électroniques.

Etait-on prodige lorsqu'on passait ses loisirs à dessiner à une époque où les distractions pour les enfants n'avaient rien de commun avec celles d'aujourd'hui? On devait s'appliquer infiniment plus dans ses travaux de croquis, de même lorsqu'on laissait son imagination gambader dans des récits d'aventures qui avaient un souffle autrement plus épique que ce qu'un enfant d'aujourd'hui peut produire, accaparé qu'il est par d'autres dadas plus électroniques.

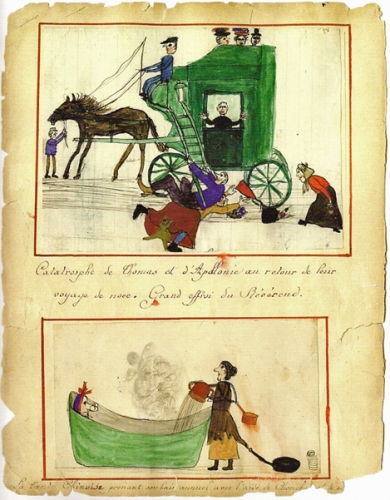

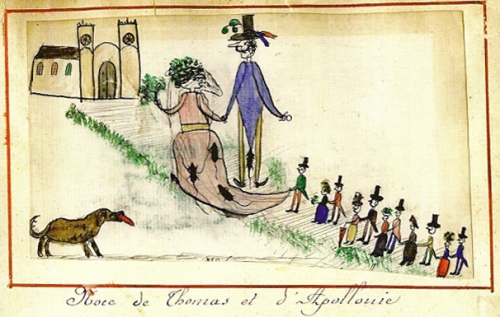

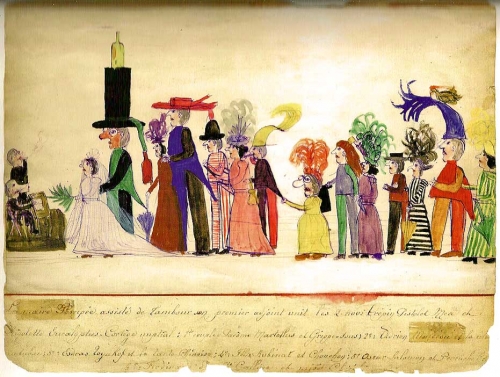

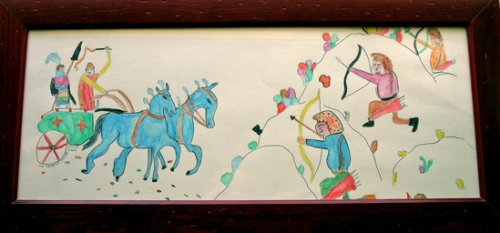

"Catastrophe de Thomas et d'Apollonie au retour de leur voyage de noce. Grand effroi du révérend." Page 7 dans le livre Tante Chinoise et les autres

Ce qui n'empêche pas que ces dessins coloriés à l'aquarelle ou avec des gouaches d'écolière hésitent entre l'art enfantin et ce que l'on n'appelait pas encore, ni art naïf, ni art brut en 1894. Ils entretiennent un rapport de cousinage troublant avec diverses autres expressions populaires naïves, comme ce dessin de la catastrophe du retour de noce des nouveaux épousés "Thomas et Apollonie", qui paraît construit comme un de ces ex-voto que l'on trouvait en abondance à l'époque dans les églises du Midi et que peut-être, très certainement même, Marguerite avait vus.

"Noce de Thomas et d'Apollonie", extrait de la page 5 du livre de Marguerite Bonnevay

La "noce de Thomas et d'Apollonie" de même ne va pas sans me rappeler un tableau que j'ai dans ma collection, dû au peintre naïf Louis Roy, déjà évoqué sur ce blog le 12 août 2008, où les personnages sont traités de profil, rapetissés, comme un cortège d'homuncules, tandis que chez Marguerite, la réduction de taille sert plutôt un besoin de traduire la perspective du cortège des mariés.

déjà évoqué sur ce blog le 12 août 2008, où les personnages sont traités de profil, rapetissés, comme un cortège d'homuncules, tandis que chez Marguerite, la réduction de taille sert plutôt un besoin de traduire la perspective du cortège des mariés.

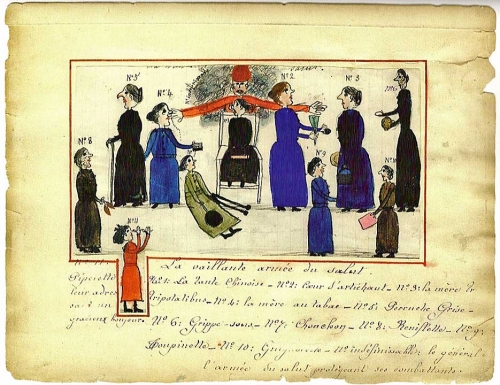

"La vaillante armée du Salut, N°1: La Tante Chinoise, N°2: Coeur d'artichaut, N°3: la mère Tripotatibus, N°4 la mère au tabac, N°5: Perruche Grise, N°6: Grippe-sous, N°7: Chonchon, N°8: Reniflette, N°9: Toupinette, N°10: Guignolette, N°11: Piperette leur adressant un gracieux bonjour, N°indéfinissable: le général de l'armée du Salut protégeant ses combattants." Page 1 de Tante Chinoise et les autres

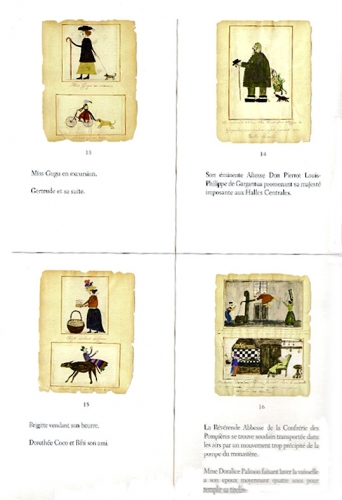

Les croquis de Marguerite, qui ne sont pas loin de la bande dessinée alors tout juste naissante en France, comme le rappelle Nathalie Jungerman, paraissent aller du côté de la chronique villageoise moquant les aspects des adultes souvent perçus comme grotesques, prétentieux, hypocrites, tels qu'une jeune fille de douze ans, particulièrement lucide (et tendre cependant), était à même de les mettre en évidence, à la distance où elle se trouvait, entre deux âges, avant que les vicissitudes liées à la vie sociale l'aient amenée à plus de concessions (la tuberculose l'en préserva, seul bénéfice de sa sale besogne).

Tous les dessins de l'album de Marguerite Bonnevay font l'objet d'un récapitulatif en fin de première partie avec les légendes transcrites en caractères typographiques pour plus d'intelligibilité comme ci-dessus p.54 du livre

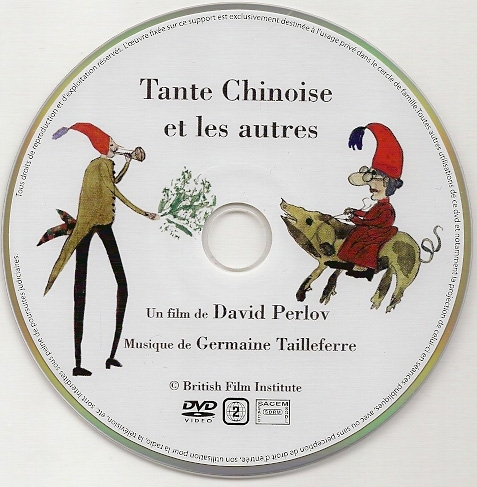

Cet ouvrage en fac-similé est déjà en soi un remarquable plaisir visuel, mais la surprise ne s'arrête pas là. Car, avant que l'album ne soit sorti de l'oubli, un fim de dix-sept minutes fut tourné par David Perlov, jeune cinéaste alors, qui s'était enthousiasmé à la découverte de l'album de Marguerite que lui avait montré la nièce de cette dernière, mère de Nathalie Jungerman. Il put être financé grâce à l'aide d'une nuée d'artistes, de comédiens et de littérateurs, parmi lesquels Prévert (qui signe dans le film un remarquable prologue poétique en prose), Vieira Da Silva et Arpad Szenés, Abrasza Zemsz (ethnologue), Czeslaw Milosz, Jeanne Moreau, Calder, Magnelli, Gabrielle Buffet-Picabia, le docteur Claude Olivenstein, André Heinrich (qui est crédité de "conseiller technique" dans le film), etc... La musique, importante contribution, est composée par Germaine Tailleferre. La production et la réalisation furent chaotiques et ne purent être terminées qu'avec l'aide du British Film Institute, ce qui explique que sa première fut donnée d'abord à Londres en 1956 dans une version anglaise. Cependant, une version en français put être ensuite réalisée pour une projection à la Cinémathèque Française en 1957. Et devinez qui prêta sa voix au commentaire en off? L'inévitable et mythique Jacques-Bernard Brunius, le même homme qui avait réalisé le non moins mythique premier film d'art sur les autodidactes comme le facteur Cheval, l'abbé Fouré, et divers Naïfs, Violons d'Ingres en 1939... (Voir ici les notes que je ne cesse de lui consacrer sur ce blog). Ce film, excellente initiative, est donc joint au livre sous la forme d'un DVD fixé à la troisième page de couverture.

La production et la réalisation furent chaotiques et ne purent être terminées qu'avec l'aide du British Film Institute, ce qui explique que sa première fut donnée d'abord à Londres en 1956 dans une version anglaise. Cependant, une version en français put être ensuite réalisée pour une projection à la Cinémathèque Française en 1957. Et devinez qui prêta sa voix au commentaire en off? L'inévitable et mythique Jacques-Bernard Brunius, le même homme qui avait réalisé le non moins mythique premier film d'art sur les autodidactes comme le facteur Cheval, l'abbé Fouré, et divers Naïfs, Violons d'Ingres en 1939... (Voir ici les notes que je ne cesse de lui consacrer sur ce blog). Ce film, excellente initiative, est donc joint au livre sous la forme d'un DVD fixé à la troisième page de couverture.

Le film de David Perlov, Tante Chinoise et les autres sera projeté au festival de cinéma organisé par l'Association Hors-Champ autour des Arts Singuliers qui se tiendra à la Bibliothèque Louis Nucéra et au MAMAC de Nice les vendredi 1er, et samedi 2 juin 2012. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir.

"Le maire Pompée assisté de Tambour, son premier adjoint, unit les deux novices: Crépin Pistolet Mea et Rigolette Eucalyptus...", page 21 de l'album Tante Chinoise et les autres

*

"Au début du siècle, dans un village de Provence, il y avait une pauvre petite fée.

Elle aurait pu s'appeler Fragile, Cocasse, Maladive ou Malice. Mais elle s'appelait tout bonnement Marguerite et n'avait pour toute baguette magique qu'un crayon à changer les gens..."

(Jacques Prévert, extrait de son Prologue dans le film de David Perlov )

23:56 Publié dans Art Brut, Art de l'enfance, Art immédiat, Art naïf, Cahiers et manuscrits naïfs ou bruts | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : marguerite bonnevay, tante chinoise, art enfantin, art naïf, art brut, art immédiat, caricature, grotesque, david perlov, jacques brunius, jacques prévert, andré heinrich, gonfaron, tuberculose, nathalie jungerman, ex-voto, art populaire insolite, manuscrits naïfs enluminés |  Imprimer

Imprimer

25/12/2011

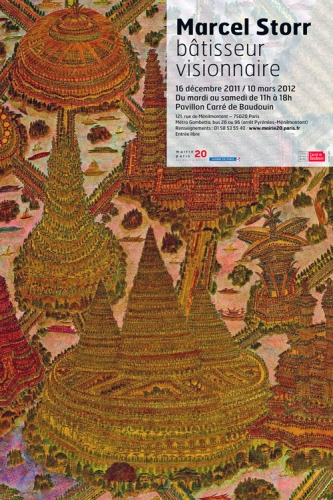

Marcel Storr, les tours de Babel du pauvre

(Cette note contient une mise à jour)

(Cette note contient une mise à jour)

Quel magnifique créateur que ce Marcel Storr dont l'oeuvre rare et précieuse fut sauvée par les époux Kempf, Liliane et Bertrand, exhibée petit à petit, vingt-deux ans après la disparition de l'auteur, la première fois à la Halle Saint-Pierre en 2001-2002 (expo Aux Frontières de l'Art Brut II), avec le soutien incontournable du spécialiste français en chef des arts populaires spontanés, Laurent Danchin (qui le présenta au même moment dans Raw Vision n°36), puis par la suite dans son intégralité à la mairie du IXe ardt en 2005, plus partiellement à la Triennale d'art insitic à Bratislava en 2007, etc, sans oublier l'éclairage précieux apporté récemment par l'écrivain, peintre et psychanalyste François Cloarec (un livre chez Phébus à conseiller: Storr, architecte de l'ailleurs, qui a apporté d'utiles aperçus biographiques repêchés avec patience par l'auteur dans diverses archives). Voici donc l'œuvre du cantonnier Storr à nouveau exposée dans son ensemble, cette fois au Pavillon Carré de Baudouin.

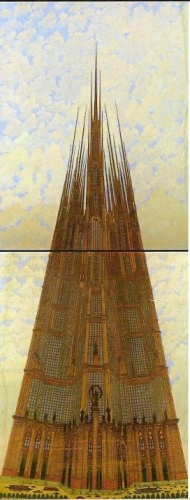

Des églises sages de ses débuts, on passe par degrés à des architectures plus exaltées, les flèches se multipliant, s'élevant toujours plus haut, telles des orgues prises de fiévre, comme démarquées de la Sagrada Familia de Gaudi, ou de palais d'Extrême-Orient comme ceux d'Angkor (Storr feuilletait l'Illustration paraît-il, féru de ses images, cela a pu l'inspirer). Le dessinateur se prend au jeu progressivement, ne se contentant plus au fil des années de ces représentations fidèles de lieux de culte. Il se concentre sur la couleur (quel prodigieux coloriste, inventant ses techniques, son vernis particulier) et sur l'envol de ses bâtiments atteints de gigantisme, construisant au besoin des sortes de diptyques ou triptyques, par feuilles rajoutées. On nous parle de 72 dessins tout au plus, réalisés avec une méticulosité de bénédictin sur une durée de quarante années (les premiers dessins conservés date de 1932, et Marcel Storr s'éteint à l'Hôpital Tenon en 1976).

Marcel Storr, sans titre, 1964, 37x30cm, crayon et encres de couleur, vernis, © Liliane et Bertrand Kempf

Les cathédrales de cet homme sourd, le plus souvent enfermé en lui-même, torturé par l'abandon par ses parents à l'âge de trois ans (il fut un pupille de l'Assistance Publique, atteint de surdité des suites de mauvais traitements dans des familles de mauvais accueil, et sur le tard victime d'une tendance au délire de persécution bien excusable étant donné sa vie saccagée), à un moment, qui paraît concomitant de l'érection des tours de la Défense qui dans les années 60 se mirent à émerger derrières les cîmes des arbres dont Storr balayait les feuilles dans le Bois de Boulogne, à un moment les cathédrales se métamorphosent magiquement en constructions végétales fourmillantes, se mettent à proliférer, s'affranchissant de leurs modèles initiaux. Leurs flèches paraissent aussi prêtes à s'envoler telles les fusées de Werner Von Braun que la NASA dans ces années 60 lance vers la Lune (premier homme sur la Lune, 1969).

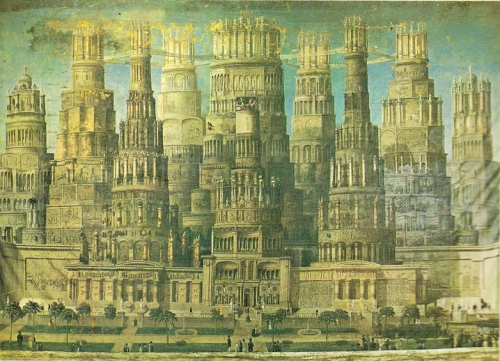

Des villes futuristes, des mégalopoles aux tours sans fin, parfois reliées par des passerelles, naissent ainsi dans ses dessins aux dimensions imposantes. Dessins auxquels il donnait toute son énergie, toute son âme, s'y concentrant dans l'écart le plus absolu vis-à-vis du reste du monde, au point qu'on peut se demander –avec Françoise Cloarec dans son livre– si la reconnaissance dont il commença à sentir les effets au début des années 70, après que les époux Kempf eurent montré certains blocs de dessin à divers critiques d'art, n'eut pas inconsciemment un effet négatif sur lui (il mourut cinq ans plus tard, d'usure physique et psychique apparemment ; cependant l'exhibition de cette oeuvre resta fort limitée, les Kempf la mettant au secret dans un coffre de 1971 à 1981, ayant peut-être senti la nécessité de la laisser ainsi reposer par égard à son créateur hyper-sensible, un écorché littéralement). Mais comment imaginer qu'on n'ait pas voulu faire connaître de tous une telle œuvre une fois mis en sa présence? D'autant que Marcel Storr accepta de laisser les Kempf montrer son travail, et leur confia même sa production. La véritable cause de cette vie gâchée étant plutôt à rechercher dans le faisceau d'irresponsabilités et de stupidités qui se liguèrent dans la jeunesse de Marcel Storr pour lui ruiner son existence. Il y répondit, en reconstruisant à partir de ces ruines justement, des palais fantastiques, un monde architectural destiné à remplacer l'actuel, se mesurant ainsi d'égal à égal avec tant d'autres créateurs de l'art brut, Achilles Rizzoli, le Facteur Cheval, Bodys Isek Kingelez et ses maquettes utopistes, Simon Rodia et ses Tours de Watts, le petit peintre naïf polonais Nikifor aux ambitions architecturales plus modestes mais dont on peut rapprocher du style graphique les dessins de Storr je trouve, ou encore ce peintre américain étonnant Erasmus Salisbury Field, auteur d'un extraordinaire collage de monuments, comme si du néant d'une vie piétinée on ne pouvait que faire surgir, dans une révolte salvatrice, une surenchère germinative de bâtiments tous plus géants les uns que les autres, proportionnés à la taille du préjudice existentiel.

Des villes futuristes, des mégalopoles aux tours sans fin, parfois reliées par des passerelles, naissent ainsi dans ses dessins aux dimensions imposantes. Dessins auxquels il donnait toute son énergie, toute son âme, s'y concentrant dans l'écart le plus absolu vis-à-vis du reste du monde, au point qu'on peut se demander –avec Françoise Cloarec dans son livre– si la reconnaissance dont il commença à sentir les effets au début des années 70, après que les époux Kempf eurent montré certains blocs de dessin à divers critiques d'art, n'eut pas inconsciemment un effet négatif sur lui (il mourut cinq ans plus tard, d'usure physique et psychique apparemment ; cependant l'exhibition de cette oeuvre resta fort limitée, les Kempf la mettant au secret dans un coffre de 1971 à 1981, ayant peut-être senti la nécessité de la laisser ainsi reposer par égard à son créateur hyper-sensible, un écorché littéralement). Mais comment imaginer qu'on n'ait pas voulu faire connaître de tous une telle œuvre une fois mis en sa présence? D'autant que Marcel Storr accepta de laisser les Kempf montrer son travail, et leur confia même sa production. La véritable cause de cette vie gâchée étant plutôt à rechercher dans le faisceau d'irresponsabilités et de stupidités qui se liguèrent dans la jeunesse de Marcel Storr pour lui ruiner son existence. Il y répondit, en reconstruisant à partir de ces ruines justement, des palais fantastiques, un monde architectural destiné à remplacer l'actuel, se mesurant ainsi d'égal à égal avec tant d'autres créateurs de l'art brut, Achilles Rizzoli, le Facteur Cheval, Bodys Isek Kingelez et ses maquettes utopistes, Simon Rodia et ses Tours de Watts, le petit peintre naïf polonais Nikifor aux ambitions architecturales plus modestes mais dont on peut rapprocher du style graphique les dessins de Storr je trouve, ou encore ce peintre américain étonnant Erasmus Salisbury Field, auteur d'un extraordinaire collage de monuments, comme si du néant d'une vie piétinée on ne pouvait que faire surgir, dans une révolte salvatrice, une surenchère germinative de bâtiments tous plus géants les uns que les autres, proportionnés à la taille du préjudice existentiel.

Erasmus Salisbury Field, Le Monument Historique de la République Américaine, vers 1875 (des passerelles reliant les tours à leurs sommets transportent des trains!), extrait du livre d'Oto Bihalji-Merin, Les Maîtres de l'Art Naïf, La Connaissance, Bruxelles, 1972

Exposition Marcel Storr, bâtisseur visionnaire, du 16 décembre 2011 au 31 mars 2012. Renseignements plus précis ici (dossier de presse, informations pratiques, diaporama, événements (dont une mini programmation "bâtisseurs sauvages" par Pierre-Jean Würtz de l'Association Hors-Champ dans l'auditorium du pavillon Carré de Baudouin le samedi 28 janvier à 15h).

A lire sur Storr les deux ouvrages suivants, une monographie où disons-le, les reproductions sont complètement ratées côté restitution des couleurs originales, et le roman biographique de Françoise Cloarec, tous deux publiés par le même éditeur, Phébus:

Les illustrations de cette note (le portrait de Marcel Storr, le diptyque en deux parties de 105x80 cm chacune, et le dessin ci-dessus non daté de 61x50cm) sont tous sous le © de Liliane et Bertrand Kempf

16:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : marcel storr, bertrand et liliane kempf, pavillon carré de baudouin, art brut, architecture fantastique, gaudi, laurent danchin, françois cloarec |  Imprimer

Imprimer

20/12/2011

La Passerelle et les Bricoleurs à la Maison Rouge

Voici donc que s'annonce une exposition des créatifs du foyer d'art plastique de la Passerelle à Cherbourg (Nicolas, Pascal, Christine, Patrice, etc.) dont j'ai maintes fois eu l'occasion de parler dans cette colonne sans fin (ou presque). Et pas n'importe où puisqu'il s'agit cette fois des locaux de la Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, et plus exactement de son "Vestibule", qui est en fait la dernière salle du parcours d'exposition...

Voici donc que s'annonce une exposition des créatifs du foyer d'art plastique de la Passerelle à Cherbourg (Nicolas, Pascal, Christine, Patrice, etc.) dont j'ai maintes fois eu l'occasion de parler dans cette colonne sans fin (ou presque). Et pas n'importe où puisqu'il s'agit cette fois des locaux de la Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, et plus exactement de son "Vestibule", qui est en fait la dernière salle du parcours d'exposition...

Plusieurs productions de l'atelier seront présentées, et en parallèle, ceux qui ne le connaîtraient pas auront aussi l'occasion de voir le documentaire, désormais "célèbre" sur ce blog, de Remy Ricordeau, coécrit par votre serviteur, Bricoleurs de paradis, consacré à des créateurs populaires d'environnements, et diffusé dans le cinéma de poche du bout de ce "vestibule". Le tout devant se tenir du 21 décembre 2011 jusqu'au 15 janvier 2012 (vernissage le jeudi 22 à partir de 17h). A noter que cette manifestation est à l'initiative d'un membre du personnel, Sophie Gaucher, selon une politique de l'établissement qui souhaite donner aux différents membres de son équipe le droit de proposer telle ou telle exposition de leur choix.

Kévin, Dinosaures, 50x70cm, 2010, ph La Passerelle ; et au-dessus, successivement, Nicolas, Les Romains, 2006, puis Pascal, chaise décorée, ph. Bruno Montpied

Comme on le constatera, ce petit événement ne cloisonne pas les créateurs autodidactes entre eux, et surtout pas ceux qui proviennent des ateliers d'art pour handicapés, n'est-ce pas, Mme Dubarry, de la Mairie de Paris? (Voir note précédente du 11 décembre)

18:39 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la passerelle à cherbourg, romuald reutimann, art des handicapés mentaux, art différencié, handicap, maison rouge-fondation antoine de galbert, bricoleurs de paradis |  Imprimer

Imprimer

16/12/2011

Des bricoleurs de paradis au pays de Lourdes, un miracle à coup sûr

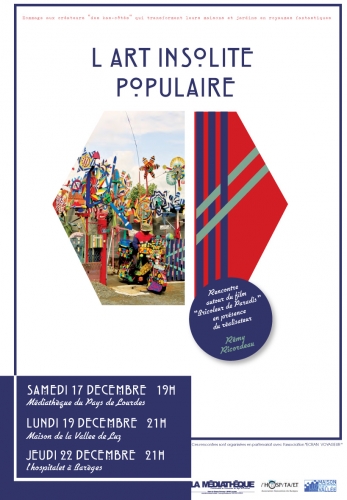

Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé des tribulations de notre film à Remy Ricordeau et à moi. Cette fois, trois rencontres sont au programme pour les amis pyrénéens, le film Bricoleurs de Paradis (le Gazouillis des Eléphants) est projeté le 17 décembre, aujourd'hui même (vite, lâchez votre ordinateur et filez-y!) à la Médiathèque du Pays de Lourdes à 19h, puis à la Maison de la Vallée de Luz le lundi 19 décembre à 21h, enfin à L'Hospitalet à Barèges le jeudi 22 décembre à 21h. Le livre Eloge des Jardins Anarchiques,qui contient le DVD du film faut-il le rappeler, sera évidemment présenté par la même occasion. Toutes ces projections se feront en présence du seul réalisateur du film Remy Ricordeau, son coauteur étant appelé vers d'autres cieux...

Hommage aux créateurs des bas-côtés qui transforment leurs maisons et jardins en royaumes fantastiques... (Phrase liminaire tout en haut de cette affiche, imprimée en rouge)

Par ailleurs, signalons l'épuisement du premier tirage d'Eloge, et félicitons tous ceux qui auront acquis cette première édition en passe de devenir collector. Un deuxième tirage est prévu pour aujourd'hui, on a pensé à vous, les retardataires.

23:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bricoleurs de paradis, eloge des jardins anarchiques, environnements spontanés, médiathèque du pays de lourdes, remy ricordeau |  Imprimer

Imprimer

06/12/2011

Que rien ne délie plus nos amours

Nouvelle coutume aperçue sans nul doute par beaucoup de flâneurs parisiens ces temps-ci, le Poignard se doit de l'évoquer, car cela l'a touché, on accroche par centaines des cadenas aux grilles des rambardes de certains ponts de Paname ces temps-ci.

Ph. BM, novembre 2011, pont de l'Archevéché, derrière Notre-Dame, 5e ardt, Paris

Qui ça "on"? Des couples d'amoureux probablement qui usent de cadenas de formes, couleurs et aspects variés, sur lesquels ils tracent parfois leurs deux prénoms, plus parfois un petit mot, en les fermant à clé, attachés pour toujours aux brins de fer. Je les imagine fiers de leur acte, ayant ainsi symboliquement scellé le nœud de leur amour, et jetant dans les flots sombres de la Seine la petite clé qui risquerait de dénouer ce lien qu'ils veulent voir naïvement éternel. On s'aimera toujours, dit le cadenas rivé au pont, malgré le fleuve du temps qui coule par dessous. La barque de l'amour ne s'échouera pas, Maïakovsky.

Ph. BM, 2011

D'où vint ce rituel? Quand a-t-il commencé? Je parierai que ce n'est pas très vieux (même si cela a pris, notamment au pont de l'Archevéché, un tour assez massif ; j'ai vu la même pratique sur la passerelle du Pont des Arts). Et que cela procède de coutumes importées par des touristes étrangers. Paris étant vue comme une ville romantique. C'est un peu semblable aux piècettes propitiatoires que l'on jette au fond des fontaines. La monnaie a été ici remplacée par une clé. C'est plus joli.

26/11/2011

Jaber au Louvre?

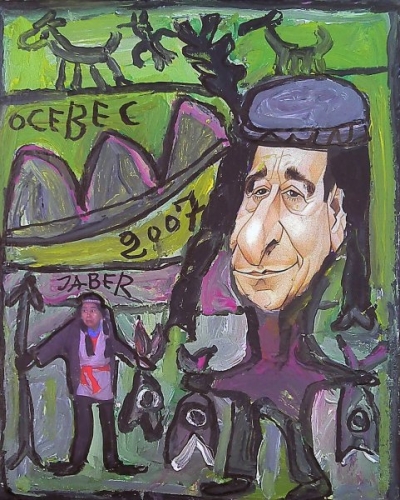

Jaber Al Mahjoub, ça vous dit quelque chose? L'Aracine autrefois dans les années 80 l'exposait, surtout des pièces en trois dimensions, des sortes de totems malingres faits avec des gros cernes et de la bande plâtrée, des bouts de miroir...

Jaber au Musée de la Création Franche, Bègles, photo Bruno Montpied, octobre 2010

Et puis, le temps a passé. Je croisais quelquefois ses traces semées sous forme de peintures dans le centre de Paris, pas mal rue Quincampoix, ou chez les soldeurs de livres, Le Carnaval des Affaires près de l'Hôtel de Ville ou chez Mona Lisait. Toutes les échoppes lui étaient bonnes à cet enfant des rues un peu malicieux. On en arrivait presque à croire qu'il allait squatter par un entregent terrible toutes les épiceries autour de Beaubourg qu'il encerclait méthodiquement.

Jaber, Delanoë, 30x40 cm, exposé quai du Louvre

Ses œuvres me parurent à la longue faites un peu trop vite, comme s'il se pressait, ou était pris d'une frénésie de peindre boulimique. Un jour dans un café, je rencontrai même un individu qui en distribuait à la volée. Le temps continuait de s'écouler. Et voilà-t-y pas qu'il change son fusil d'épaule. Il pointe le Louvre à présent. Il a une galerie en plein vent, un bouquiniste l'expose le long de la Seine, juste à côté du Louvre. Et ce que l'on y voit est plutôt agréable à regarder. C'est toujours la même joie de vivre, les couleurs en goguette et les inscriptions jetées pêle-mêle sans s'arrêter outre mesure à leur sens. Les mots ne comptent pas, on dirait, seuls le jeu et la joie de vivre restent en partage. Il paraît que Jaber vit à nouveau des jours difficiles (problèmes d'argent, problèmes d'hébergement). On peut contacter le site du monsieur bouquiniste-galeriste en plein vent (après le Pont-Neuf, 20, quai du Louvre), il y a des peintures à vendre et une adresse pour les contacts. Si vous avez une piaule à louer...

C'est toujours la même joie de vivre, les couleurs en goguette et les inscriptions jetées pêle-mêle sans s'arrêter outre mesure à leur sens. Les mots ne comptent pas, on dirait, seuls le jeu et la joie de vivre restent en partage. Il paraît que Jaber vit à nouveau des jours difficiles (problèmes d'argent, problèmes d'hébergement). On peut contacter le site du monsieur bouquiniste-galeriste en plein vent (après le Pont-Neuf, 20, quai du Louvre), il y a des peintures à vendre et une adresse pour les contacts. Si vous avez une piaule à louer...

23:26 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier, Fantastique social | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : jaber, figures de la rue, bouquiniste |  Imprimer

Imprimer

25/11/2011

Le vert et son envers

Bruno Montpied, La Forêt Lumineuse, 24x25 cm, encre, marqueurs et laque pulvérisée sur papier pur chiffon, 2006

Je n'aime pas le vert, je ne le porte pas dans mon coeur, je ne sais pourquoi, j'ai du mal à l'utiliser. Ici, c'est une sorte de vert plutôt flashy, presque fluo. A la limite du vert qui me repousse généralement, utilisé ici en repoussoir justement, en réserve, par dessus lequel j'ai bombé au noir, pulvérisant... Quoi au juste? Je ne sais pas. En fait, tout se passe comme si, conscient du fait qu'il se passe plus de "drame" dans une peinture qu'on crée quand on se bat contre ce que l'on n'aime pas (les peintures achevées les plus "décevantes" se révèlent à la longue aussi les plus réussies), je recourais de temps à autre à ce moyen, une couleur qui me donne des boutons, pour me faire réagir, surmonter l'obstacle et à la faveur du combat capter quelque chose d'un drame, d'une intensité. Une forêt sombre par contraste ave ses arbres et ses revenants, êtres étranges luminescents, est ainsi née ici, gagnée sur une couleur servant d'appât.

00:18 Publié dans Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bruno montpied, faire-valoir, couleur verte, peinture automatique, repoussoirs |  Imprimer

Imprimer

22/11/2011

Jeu de familles au Père-Lachaise

Il faut de temps à autre aller visiter le blog du Tampographe Sardon, toujours acide et réjouissant. Il dit habiter rue du Repos, et c'est le long du Père-Lachaise. Des photos de caveaux de famille aux noms choisis, qu'il a mises en ligne au mois d'août, m'ont bien fait rigoler, comme celle ci-dessous (trop belle pour être vraie?):

Photo Sardon

N'hésitez donc pas à aller chez lui, et à passer aussi dans les bonnes librairies qui vendent son livre récemment édité de "bons points" à distribuer à tous vos amis ou ennemis.

Extrait des "bons points" du Tampographe Sardon

15/11/2011

Pierre Dange, un Naïf dans un habitat brut

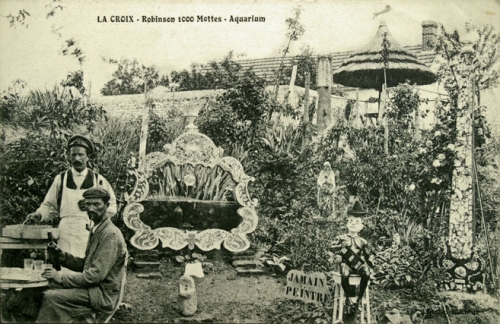

Cela fait quelques années que je collectionne, ou plutôt que j'amasse, en dilettante, des cartes postales anciennes représentant des sites façonnés par des excentriques oubliés, édifices babéliens à la signification perdue, musées de racines sculptées, ou de préhistoire populaire, falaises interprétées, églises psychédéliques avant l'heure, Luna-parks bricolés dans des coins perdus. Sur ce blog j'ai récemment évoqué par exemple l'Auberge des Soeurs Moisy, le Cabaret des Décapités dans l'île de Bréhat, et il y a déjà plus longtemps, le monument aux morts de l'Abbé Cognet, ou le "Tour du Monde Globe de la Paix"...

Camille Jamain "Peintre", l'Aquarium de sa "base de loisirs" bricolée, "Robinson 1000 Mottes" anciennement située à La Croix (Indre-et-Loire) ; site disparu dans les années 30 malgré le legs à la commune en 1912...

Ces bouts de papier vieillots sont parfois tout ce qui reste de ces constructions insolites, et aussi, dans d'autres cas, sont les premiers indices d'un site encore à découvrir (sont-ils toujours debout?, se demande l'imagination aiguillonnée par le démon de la curiosité).

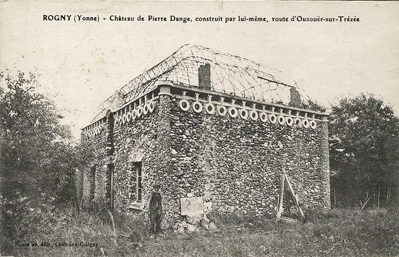

Pierre Dange, son "Château" comme il est dit en légende, coll.BM

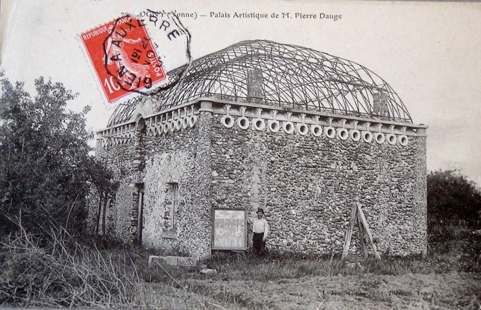

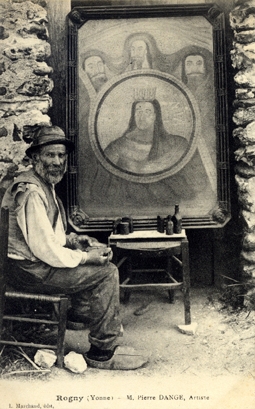

Parmi ces cas, se dresse le "château", parfois aussi appelé, de façon toujours aussi grandiloquente ou pompeuse, le "palais artistique" du dénommé Pierre Dange (Ô, le joli nom!) qui était situé "sur la route d'Ouzouër-sur-Trézée", dans une zone proche de Rogny-les-Sept-Écluses, dans l'Yonne. Dans le temps, Feu André Escard, je ne sais plus trop où (peut-être le Bulletin des Amis de François Ozenda?), avait tenté des recherches assez infructueuses sur ce personnage. La revue Gazogène en a aussi parlé dans ses numéros 24 et hors-série "N'oubliez pas l'artiste...", où l'on peut voir d'un numéro à l'autre quatre images rares. Le collectionneur et artiste Jean-Michel Chesné a également très récemment sur son blog apporté quelques renseignements supplémentaires sur le personnage dont on sait que la maison visible sur la carte ci-dessus a disparu. En particulier il a recueilli un intéressant témoignage d'un témoin oculaire qui avait rencontré le sieur Dange (actif au début du XXe siècle) dans les années 1930.

Autre carte montrant ce qui est cette fois appelé le "palais artistique" de Pierre Dange, vers 1910

Pierre Dange, qui apparaît comme un pauvre hère sur les cartes postales représentant son "palais" sans autre toit semble-t-il qu'une charpente d'arceaux métalliques laissée à l'état d'ébauche, Pierre Dange, à ce qui est clairement signifié d'une carte à l'autre était avant tout un peintre. Il pose sur ces cartes à côté de divers tableaux de grand format, qu'il veut à l'évidence faire connaître grâce à ce support de communication populaire qu'était la carte postale en ces années du début de l'autre siècle. Et c'était à mes yeux un grand peintre populaire et naïf. Bien entendu, on aimerait fort voir en vrai ces oeuvres que l'on ne fait que deviner sur les cartes. Avait-il, comme l'écrit Gazogène de son côté, un talent "mystique, inspiré, médiumnique"? C'est peut-être vite dit. Je vais ajouter personnellement ici même une pièce au dossier qui montrera qu'il pouvait aussi traiter des sujets tout à fait profanes, comme ce portrait de vigneron, nommé "Olivier Alfroid", qui est signé de "Pierre Dange" et daté de "mars 1910" (format 75x78 cm), reproduit par mes bons offices ci-dessous.

Pierre Dange, Olivier Alfroid, mars 1910, exposition "Tableaux étranges et naïfs" (1984) ; on notera que le tableau comporte deux signatures, l'une tracée au pinceau et l'autre ciselée dans le bois du cadre ("Par Pierre Dange en mars 1910")

D'où sort ce tableau, me direz-vous? Je l'ai extrait d'un catalogue édité à l'occasion d'une exposition intitulée "Tableaux étranges et naïfs, 1820-1920", sous-titrée "Portraits d'enfants, d'adultes et de maisons", qui s'était tenue à la Galerie Geneviève Rolde à Paris en juin 1984. C'était le marchand de poupées anciennes (et merveilleuses), Alain Renard, qui avait organisé le catalogue, probablement à partir de sa propre collection de tableaux (dans le livre, il ne le dit pas). Ce portrait d'un vigneron, deux fois cerné de grappes de raisin, peintes autour du portrait en médaillon et sculptées sur le cadre, paraît de même style que les peintures que l'on voit sur certaines des cartes postales (surtout celle ci-contre qui représente l'artiste posant à côté d'un tableau représentant un roi ou une reine, elle-même inscrite dans un médaillon surmonté de trois autres personnages ; ce procédé du médaillon paraît récurrent dans le travail de Dange). La date de 1910 correspond à l'époque où furent éditées les cartes postales. Enfin, il paraît peu probable qu'il ait pu exister deux Pierre Dange, tous deux peintres naïfs et populaires.

La date de 1910 correspond à l'époque où furent éditées les cartes postales. Enfin, il paraît peu probable qu'il ait pu exister deux Pierre Dange, tous deux peintres naïfs et populaires.

Je suis donc à peu près sûr que nous sommes là en présence d'un tableau non perdu (tout du moins en 1984!) du peintre naïf Pierre Dange, habitant par ailleurs cette très étrange maison de Rogny-les-Sept-Ecluses, au confort plus que sommaire, sans fenêtres apparentes, comme favorisant le repli de son propriétaire concentré sur lui-même...

Qu'est devenu ce tableau? Depuis cette exposition datant de trente ans, c'est difficile à dire. Je n'ai pas d'information là-dessus. Juste cette image à reproduire en ligne. Mais c'est déjà beaucoup.

*

Petit ajout du 17 nov. (que j'espère comme le début d'une longue liste...?):

J'ai suivi le commentaire de Jean-Christophe Belotti apposé après cette note (publiée le 15 novembre), et je reproduis donc ci-dessous une image, à dire vrai assez floue (mais ne soyons pas difficile, car cela cadre bien aussi avec ce genre de sujet) d'un autre tableau signé de Pierre Dange, intitulé "La Denisière à (Rogny?)", un paysage, lui aussi encadré d'un bois sculpté où l'on retrouve des raisins, dont une photo a été mise en ligne par le blog Vasavoir-Afga, qui s'intéresse à l'histoire de la ville de Rogny-les-Sept-Ecluses.

Ph. extraite du site Vasavoir-Afga.

Et puis, ce blog, qui a retrouvé la trace d'une famille Baudrier qui a conservé quelques souvenirs de Pierre Dange, par suite du rachat de sa maison en mauvais état et "quasi en ruines" (à une date non précisée sur le blog, qui reste quand même passablement en survol sur la question malheureusement), ce blog publie aussi un autre document émouvant, la plaque avec le nom DANGE qui se trouvait sur la porte de cette maison étrange (étredange, devrait-on écrire...).

Ph extraite du site Vasavoir-Afga.

23:43 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : pierre dange, cartes postales d'environnements, olivier alfroid, art naïf, art populaire, environnements spontanés, habitants-paysagistes, rogny-les-sept-écluses, camille jamain, alain renard |  Imprimer

Imprimer

13/11/2011

Maria Angelés, dite "Les Petites Peintures" (2)

Hervé Couton retourne régulièrement sur les lieux, non pas de ses crimes, mais de ses découvertes, surtout lorsque celles-ci demandent à être suivies (voir notre note du 29 juin 2010). Comme c'est le cas avec les peintures à même les murs d'un bâtiment désaffecté situé en Espagne, à Arguedas, peintures mêlées d'inscriptions qui évoluent sans cesse, dans un processus qui fait toute la passion de son auteur, Maria Angelés Fernandez, surnommée par ses voisins, "Las Pinturitas" ("Les Petites Peintures"). Je ne m'attribuerai pas le commentaire sur ce travail. Seulement doit-on souligner ici à quel point ce travail en constant renouvellement illustre la spécificité de ce que l'on nomme ailleurs l'art brut, ou de mon côté, l'art immédiat. Un art sans artiste, qui est avant tout action créative, bien avant toute médiation, tout morcélement à des fins commerciales (même si quelque beurre dans les épinards reste souhaitable, cela reste un but secondaire). Il emprunte à ce que l'on appelle ailleurs le street art, mais d'une façon qui me paraît, même si je n'ai jamais vu le lieu originel, très personnelle. Je laisse à présent la parole à Hervé Couton lui-même, qui m'a envoyé le nouveau texte suivant :

La « Pinturitas » d'Arguedas, une artiste hors du commun

Depuis ma découverte du travail pictural de la « Pinturitas » en 2009, je reviens chaque année à Arguedas, en Espagne, pour voir et photographier l'évolution de son œuvre peinte extraordinaire.

Ph. Hervé Couton, 2011

Maria Angeles Fernandez Cuesta dite « Las Pinturitas » (les petites peintures), créatrice instinctive à classer parmi les artistes d'art brut fascinants, poursuit opiniâtrement l'élaboration d'une œuvre colorée originale vouée à l'éphémère car peinte sur un unique support que constituent les murs d'un restaurant désaffecté destiné à la destruction.

Ph. Hervé Couton, 2010

En 2010 j'avais été surpris de constater que les peintures et dessins photographiés en 2009 avaient pratiquement tous disparu dans leur forme originale, parce que modifiés, enrichis de nouveaux apports, ou encore complètement effacés, faute de place, pour permettre l'ajout de nouvelles formes. Le phénomène s'est renouvelé en 2011 si bien que chaque année, on peut assister in situ à une « nouvelle exposition » de son travail qu'elle prend soin, tel le guide de son propre musée, de décrire et d'expliquer en détail avec une réelle passion.

Ph. Hervé Couton, 2010

Dans cet acte de mort et de renaissance de l'œuvre, comme savent souvent le faire les artistes instinctifs, on se trouve confronté à la création artistique absolue, qui semble être la seule préoccupation de Maria Angeles. L'emplacement du bâtiment désaffecté sur lequel elle peint, situé dans un endroit un peu désolé à la sortie d'Arguedas sur la route nationale Pampelune - Zaragosse, lui offre une position stratégique idéale pour échanger régulièrement avec les automobilistes curieux qui s'arrêtent, attirés par cette fresque colorée unique d'environ cinquante mètres de long. Le contact avec ce public de passage procède assurément à un encouragement à poursuivre l'acte de création.

Ph. Hervé Couton, 2011

Depuis 2010, après [qu’on l’eut] encouragée à peindre sur d'autres supports en petit format, des panneaux de bois peints commencent à sortir de sa production, cependant les itérations picturales qu'elle pratique sur la fresque manquent à ces nouvelles œuvres qui sont sans doute à renforcer ; car c'est bien l'apport permanent, en continu qui donne à cet immense tableau mural son caractère extraordinaire et puissant. En marge de la fresque, mais intégrés à l'une des façades peintes, les barreaux de protection de certaines fenêtres du bâtiment continuent d'être des « vitrines » pour présenter de façon dynamique d'autres éléments créatifs que sont des panneaux en carton qu'elle décore, ou tout autres effets personnels lui appartenant.

Ph. H.C. 2011

Sur la fresque actuelle, toujours dominée par la représentation d'animaux et de personnages hallucinants, de nombreux textes aux lettres stylisées en forme de corps d'animaux, se multiplient. Ils illustrent les noms de joueurs de football, des évènements qui l'ont touchée personnellement ou signifient son état civil comme le récurrent « soy de Toledo, 61 anos». Depuis 2010 on peut constater que Maria Angeles vit et crée avec son temps car les noms d'« Internet », « Facebook » ou « Youtube », media qui véhiculent depuis peu son image et son œuvre, peuplent de manière répétitive sa fresque. En effet, un compte au nom de la « Pinturitas » est consultable sur Facebook, des vidéos prises par les automobilistes de passage commencent à être déposées sur Youtube et des articles publiés dans la presse navarraise se font l'écho de cette création atypique.

Photo H.C. 2011

Les blogs les Friches de l'Art et le Poignard Subtil, animés[respectivement] par les spécialistes de l'art brut que sont Joe Ryczko et Bruno Montpied¹, présentent depuis 2010 les informations que je leur ai fournies sur la « Pinturitas ». Grâce au concours de Laurent Danchin, correspondant français de la revue trimestrielle anglo-saxonne d'art brut « Raw Vision », un article sur la « Pinturitas » accompagné des photographies prises en 2009 a pu être publié dans son numéro de l'été 2010 – cet événement rapporté auprès de Maria Angeles en 2010 sous la forme d'un exemplaire de la prestigieuse revue a immédiatement fait l'objet d'une inscription dans un coin de la fresque. A l'issue de cette publication, la Collection de l'Art Brut, musée suisse spécialisé dans cette forme de création et situé à Lausanne m'a contacté et a souhaité obtenir pour son fonds des informations et une vingtaine de mes photographies sur la fresque de Maria Angeles.

Photo H.C. 2010

Sur place, les relations de Maria Angeles « la marginale » avec la population locale semblent s'être apaisées, peut être aussi du fait d'une certaine résonance médiatique de son travail. Les habitants manifestent leur sympathie en l'apostrophant amicalement dans les rues d'Arguedas ou par un coup de klaxon en passant près de l'artiste au travail.

Pour Maria Angeles le travail créateur se poursuit sans relâche, cet être attachant et généreux que la vie n'a pas ménagé et qui produit inlassablement une œuvre forte, originale et très personnelle, mérite bien que son engagement pictural soit de plus en plus connu et reconnu comme celui d'une artiste à part entière².

Hervé Couton – septembre 2011

____

(1). Je ne me présente pas de moi-même comme un "spécialiste", je m'empresse de le préciser. En argot, un spécialiste, c'est un tueur.

(2). Je laisse la responsabilité de cette opinion à son auteur. Que Maria Angelés Fernandez soit ou non reconnu comme artiste (avec tout ce que cela implique de professionalisation, de séparation avec le reste de la population) n'est pas du tout ma tasse de thé. C'est même à mes yeux complètement contre-productif, et constitue un contresens.

30/10/2011

Une collection d'art immédiat dans "L'Or aux 13 îles" n°2, et un vernissage le 6 novembre prochain

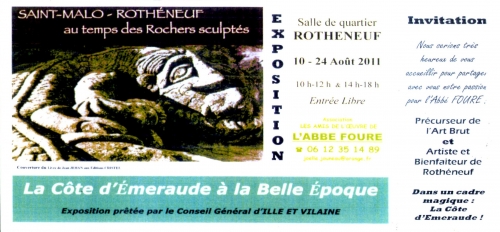

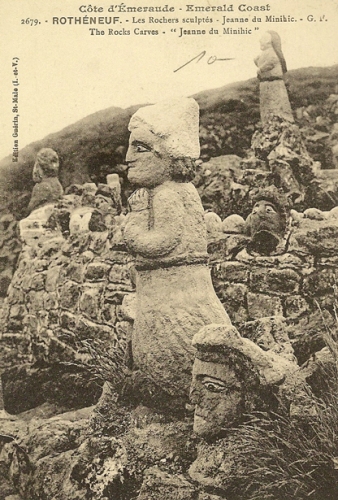

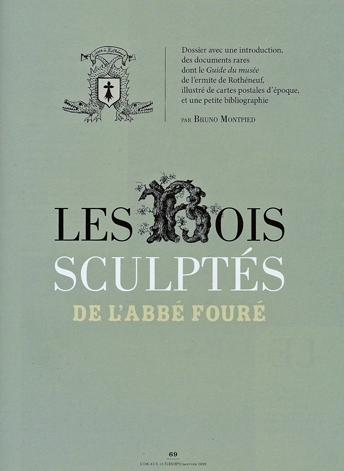

L'Or aux 13 îles, je vous en ai déjà parlé lorsqu'était sorti en janvier 2010 son n°1 qui concernait grandement les passionnés d'art populaire brut et des environnements spontanés parce qu'y était inséré un dossier volumineux sur le musée disparu de l'abbé Fouré consacré à ses bois sculptés à Rothéneuf (ce fut l'occasion surtout de republier un document rare, le Guide de ce petit Musée étonnant, guide paru en 1919 ; par la même occasion, nous commémorâmes ainsi -les premiers!- le centième anniversaire de la disparition de l'abbé, mort en 1910).

Voici que paraît son n°2 (cliquez sur ce lien et vous obtiendrez le formulaire de commande du numéro, voire des deux numéros), cette fois dominé par un thème "L'homme hanté par l'animal". Jean-Christophe Belotti est toujours aux commandes du navire, Vincent Lefèvre est toujours le maquettiste, élément important qui assure à la revue sa belle et élégante livrée. Le sommaire est varié, après une introduction de Belotti sur le pourquoi du comment du thème choisi, qu'il a illustrée de fort charmantes cibles foraines tchécoslovaques, on découvre les magnifiques photographies d'oiseaux naturalisés de Pierre Bérenger qu'il fit à la fin des années 1960 dans les locaux alors désaffectés du Museum d'Histoire Naturelle, avant que ce dernier lieu ne soit restauré et transformé en Grande Galerie de l'Evolution (comme le rappelle François-René Simon dans son texte de présentation). Suivent divers textes de Vincent Bounoure, Anne Fourreau et Jean-Yves Bériou. Je m'arrête plus particulièrement sur les dessins d'une certaine Mélanie Delattre-Vogt.

Voici que paraît son n°2 (cliquez sur ce lien et vous obtiendrez le formulaire de commande du numéro, voire des deux numéros), cette fois dominé par un thème "L'homme hanté par l'animal". Jean-Christophe Belotti est toujours aux commandes du navire, Vincent Lefèvre est toujours le maquettiste, élément important qui assure à la revue sa belle et élégante livrée. Le sommaire est varié, après une introduction de Belotti sur le pourquoi du comment du thème choisi, qu'il a illustrée de fort charmantes cibles foraines tchécoslovaques, on découvre les magnifiques photographies d'oiseaux naturalisés de Pierre Bérenger qu'il fit à la fin des années 1960 dans les locaux alors désaffectés du Museum d'Histoire Naturelle, avant que ce dernier lieu ne soit restauré et transformé en Grande Galerie de l'Evolution (comme le rappelle François-René Simon dans son texte de présentation). Suivent divers textes de Vincent Bounoure, Anne Fourreau et Jean-Yves Bériou. Je m'arrête plus particulièrement sur les dessins d'une certaine Mélanie Delattre-Vogt.

Puis suit un grand dossier sur Pierre Peuchmaurd, poète estimable disparu tout récemment (comme dans le n°1 était inséré un dossier sur Jean Terrossian). Les poèmes nombreux sélectionnés par Belotti dans l'œuvre de Peuchmaurd ont tous un lien avec l'animal.

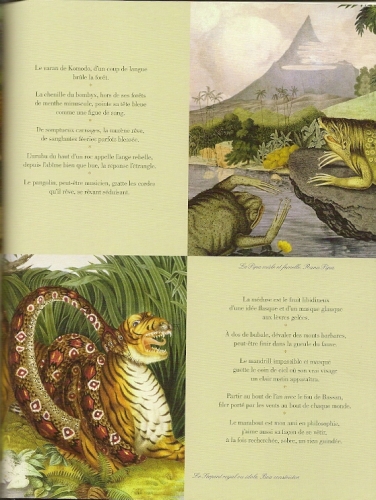

Des poèmes inédits de Guy Cabanel sont flanqués d'aquarelles d'Aloys Zötl, extraites du livre de Victor Francés récemment paru aux éditions Langlaude (Contrées d'Aloys Zötl, à un prix défiant toute concurrence grâce à des Chinois sous-payés), cet obscur teinturier autrichien qui se passionna de 1831 à 1887 pour des animaux qu'il dessinait plus réels qu'en vérité, les plaçant dans des décors naturels peu réalistes mais somptueusement veloutés et d'une puissance de suggestion sur l'imagination à nulle autre pareille.

Des poèmes inédits de Guy Cabanel sont flanqués d'aquarelles d'Aloys Zötl, extraites du livre de Victor Francés récemment paru aux éditions Langlaude (Contrées d'Aloys Zötl, à un prix défiant toute concurrence grâce à des Chinois sous-payés), cet obscur teinturier autrichien qui se passionna de 1831 à 1887 pour des animaux qu'il dessinait plus réels qu'en vérité, les plaçant dans des décors naturels peu réalistes mais somptueusement veloutés et d'une puissance de suggestion sur l'imagination à nulle autre pareille.

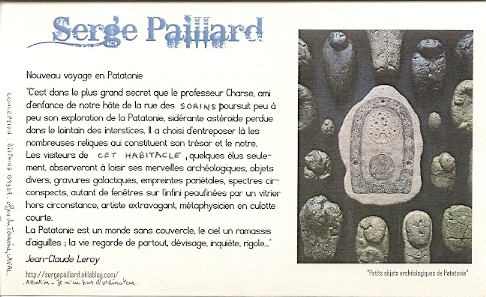

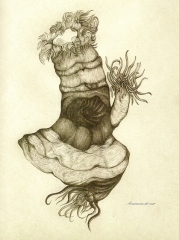

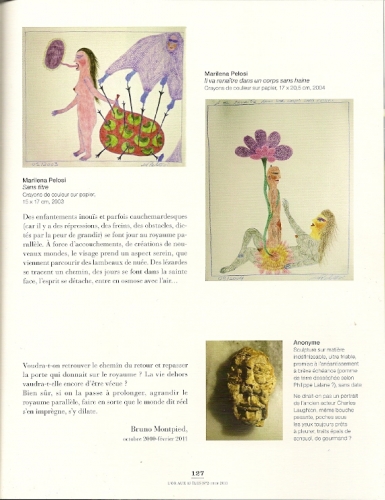

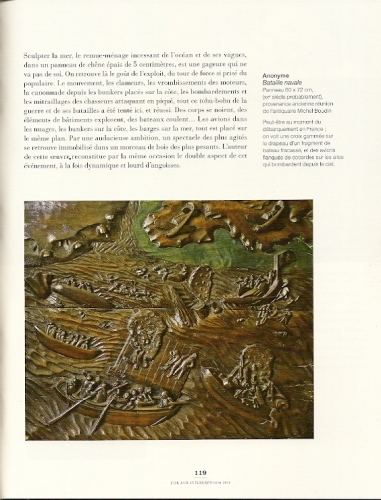

Ce numéro 2 est aussi pour moi l'occasion d'entrouvrir une porte sur une collection "d'art immédiat" dans le texte de 40 pages que j'ai intitulé Le Royaume parallèle. Dérivant derrière cette porte, j'invite le lecteur à découvrir des créateurs aussi variés que Guy Girard, Marilena Pelosi, Gérald Stehr, Armand Goupil, le sergent Louis Mathieu, le peintre naïf Louis Roy, le "patenteux" québécois Charles Lacombe, Christine Séfolosha, divers pratiquants de l'atelier pour handicapés mentaux de la Passerelle (l'atelier animé par Romuald Reutimann à Cherbourg), des objets d'art populaire anonyme, des collages d'un "anonyme américain" (que j'ai identifié depuis peu grâce à l'amabilité de Frédéric Lux comme étant de l'autodidacte américain Javier Mayoral, voir le blog de Laurent Jacquy Les Beaux Dimanches qui y parle d'un blog tenu par ce créateur, appelé Locus Solus 1 où Mayoral parle de ses créations très diverses, ex-voto décalés, catcheurs, phénomènes à la Barnum ; le monsieur en question paraît beaucoup jouer de la distanciation tout en restant friand d'ingénuité: curieux!), un jeu de massacre forain, une poupée rescapée de tribulations dans des greniers oubliés, Jean Estaque, Serge Paillard, l'inévitable et mirifique Joël Lorand, Jean-Louis Cerisier, soit autant de figures ou de sujets que les lecteurs fidèles et attentifs du Poignard reconnaîtront sans coup férir comme rôdeurs dans ces parages...

Dérivant derrière cette porte, j'invite le lecteur à découvrir des créateurs aussi variés que Guy Girard, Marilena Pelosi, Gérald Stehr, Armand Goupil, le sergent Louis Mathieu, le peintre naïf Louis Roy, le "patenteux" québécois Charles Lacombe, Christine Séfolosha, divers pratiquants de l'atelier pour handicapés mentaux de la Passerelle (l'atelier animé par Romuald Reutimann à Cherbourg), des objets d'art populaire anonyme, des collages d'un "anonyme américain" (que j'ai identifié depuis peu grâce à l'amabilité de Frédéric Lux comme étant de l'autodidacte américain Javier Mayoral, voir le blog de Laurent Jacquy Les Beaux Dimanches qui y parle d'un blog tenu par ce créateur, appelé Locus Solus 1 où Mayoral parle de ses créations très diverses, ex-voto décalés, catcheurs, phénomènes à la Barnum ; le monsieur en question paraît beaucoup jouer de la distanciation tout en restant friand d'ingénuité: curieux!), un jeu de massacre forain, une poupée rescapée de tribulations dans des greniers oubliés, Jean Estaque, Serge Paillard, l'inévitable et mirifique Joël Lorand, Jean-Louis Cerisier, soit autant de figures ou de sujets que les lecteurs fidèles et attentifs du Poignard reconnaîtront sans coup férir comme rôdeurs dans ces parages...

A noter que je viendrai à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre à 15h le dimanche 6 novembre (dans une semaine donc) en compagnie de Jean-Christophe Belotti qui dédicacera ce numéro tandis que je proposerai aux personnes présentes une dérive en une centaine d'images sur cette collection d'art immédiat (cela ne se limitera pas, étant donné le nombre, aux images présentes dans la revue). A bientôt donc.

A noter que je viendrai à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre à 15h le dimanche 6 novembre (dans une semaine donc) en compagnie de Jean-Christophe Belotti qui dédicacera ce numéro tandis que je proposerai aux personnes présentes une dérive en une centaine d'images sur cette collection d'art immédiat (cela ne se limitera pas, étant donné le nombre, aux images présentes dans la revue). A bientôt donc.

Les illustrations qui accompagnent cette note sont, pour ce qui concerne les dernières des pages extraites de la revue.

20:29 Publié dans Art Brut, Art de l'enfance, Art forain, Art immédiat, Art inclassable, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art populaire insolite, Art singulier, Confrontations, Environnements populaires spontanés, Littérature, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : l'or aux 13 îles n°2, jean-christophe belotti, art immédiat, bruno montpied, armand goupil, marilena pelosi, joël lorand, gérald stehr, hérold jeune, la passerelle, maugri, jean-lous cerisier, charles lacombe, sefolosha, émilie henry, louis roy, art naïf, lobanov, donadello, sirènes, manero, ruzena, bernard javoy, serge paillard, monique le chapelain, pépé vignes, paul duhem, javier mayoral, guy girard |  Imprimer

Imprimer

18/10/2011

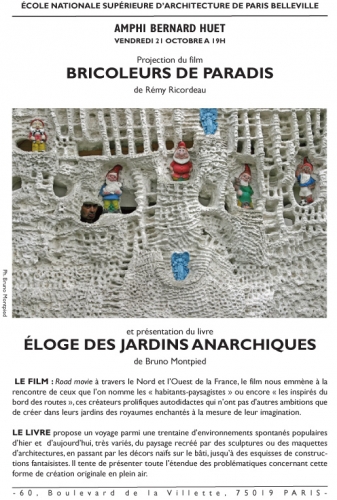

Des jardins anarchiques aux étudiants en architecture de Belleville

Suite de la tournée de présentation du livre et du film dont je vous abreuve sur ce blog depuis un certain temps, aura lieu vendredi 21 octobre, à la fin de cette semaine, une nouvelle séance de présentation à 19h à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris Belleville (60, bd de la Villette, 19e), avec mézigue et Remy Ricordeau.

Ce sera peut-être, entre autres, l'occasion de relever ce qui, outre les habitats plus purement paysagistes, relèverait plus précisément de l'architecture dans les environnements évoqués dans le livre et le film. Dans une liste provisoire, je citerais ici le jardin de colonnades d'objets récupérés (ou réemployés comme on dit aujourd'hui de façon plus neutre) de Bohdan Litnianski, la maison de Mme C. (dont on voit un détail sur l'affiche ci-dessus de la manifestation dont je vous cause), la Tour Eiffel de M. Henri Travert, l'habitat troglodytique de Bernard Roux, le Palais Idéal de Cheval, la maison de Monsieur G., le Jardin de Nous Deux de Pauline et Charles Billy, les cabanes du meunier Debord, l'Eglise vivante et Parlante du curé Paysant, le petit musée privé de la famille Montégudet, la fantaisie médiévale de Joseph Meyer, sans compter les fresquistes en mosaïque ou peinture qui recouvrent leurs maisons d'une prolifération de décors colorés.

Tour Travert dans le Maine-et-Loire, ph. Bruno Montpied, 2003

10:20 Publié dans Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : ensba, bricoleurs de paradis, eloge des jardins anarchiques, remy ricordeau, bruno montpied, environnements spontanés, tour travert, troglodytes, architecture spontanée |  Imprimer

Imprimer

14/10/2011

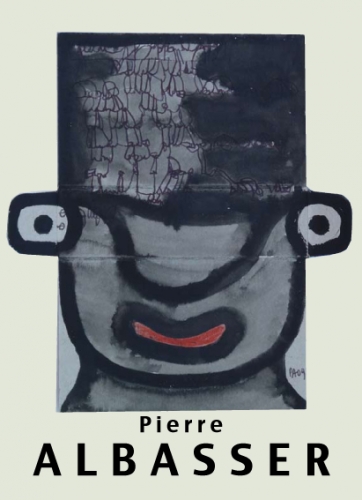

Albasser à La Rochelle depuis la Saint-Bruno

Pierre Albasser continue de produire à la régularité d'un métronome, là-bas du côté des tours de La Rochelle, une œuvre assez proche de celle d'un Gaston Chaissac, assez proche quoique pas identique pour autant.

Pierre Albasser, Je garde, 2005

J'évoque souvent son cas (sur papier, dès ses premières expositions au musée de la Création Franche, en 1999, comme sur ce blog), et son travail qui demande, comme une contrainte librement assumée (il pourrait incarner à lui tout seul un membre autodidacte et anarchique de l'OUPEINPO), d'être exécuté sur des papiers ou cartonnages d'emballage alimentaire, avec des instruments de traçage qui soient gratuits, feutres usagés, stylos hors d'âge, marqueurs exsangues...

PA, Sans titre, 2007 (cette œuvre, et celle au-dessus, ainsi que la troisième ci-dessous ne sont pas forcément exposées à La Rochelle actuellement)

Les résultats sont assez erratiques et vagabonds. Des grosses têtes aux yeux dilatés, des écritures abstraites, des entrelacs possédés d'une sorte d'ivresse de la recherche de forme, des esquisses de totems parfois... En tout cas, un goût extrême de la dérive graphique qui se joue des cadres imposés (de la part de quelqu'un qui fut lui-même un cadre) et plus généralement peut-être du support même de nos vies contraintes. Le choix que fait Albasser de s'imposer une contrainte n'est là semble-t-il que pour montrer sa liberté à l'œuvre, sa capacité de dépassement.

En tout cas, un goût extrême de la dérive graphique qui se joue des cadres imposés (de la part de quelqu'un qui fut lui-même un cadre) et plus généralement peut-être du support même de nos vies contraintes. Le choix que fait Albasser de s'imposer une contrainte n'est là semble-t-il que pour montrer sa liberté à l'œuvre, sa capacité de dépassement.

Expo Pierre Albasser à la Galerie Brigitte Ruffin - Art Espace 83 du 6 octobre (St-Bruno) au 5 novembre 2011, 83, ave du 11 novembre, 17000 La Rochelle. Tél: 06 14 81 48 81. E-mail: brigitteruffin@art-espace83.com. Pendant cette manifestation, est annoncé un "colloque autour de l'art singulier", le 22 octobre avec, seule faute de casting, Jean-François Maurice à 17h.

Pierre (le créateur) et Gudrun Albasser (créatrice et impresario), 2008, sur la Côte Sauvage, ph. Bruno Montpied

10:57 Publié dans Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : pierre albasser, art singulier, art immédiat, création franche, galerie brigitte ruffin-art espace 83, automatisme dans l'art singulier |  Imprimer