13/10/2021

Info-miettes (39)

Encore des Info-miettes, va-t-on me dire... Mais c'est qu'ils se passe des choses, des expos, des salons, des publications... Alors, j'ai préféré diviser les sous-notes en plusieurs notes. Deuxième brassée ci-dessous:

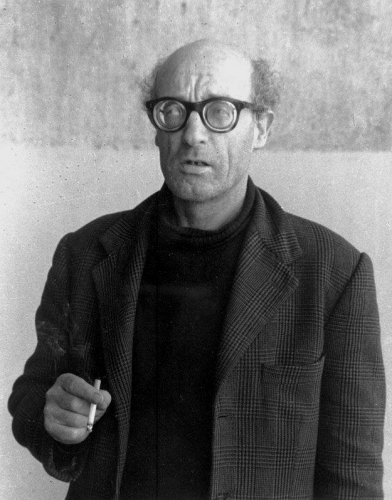

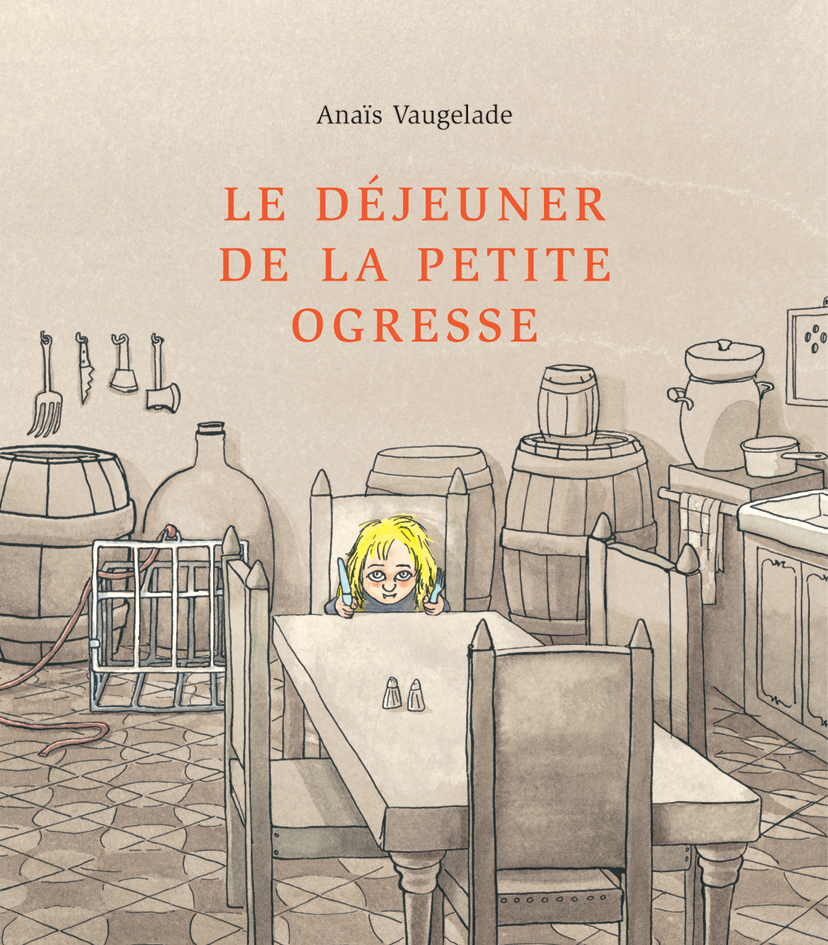

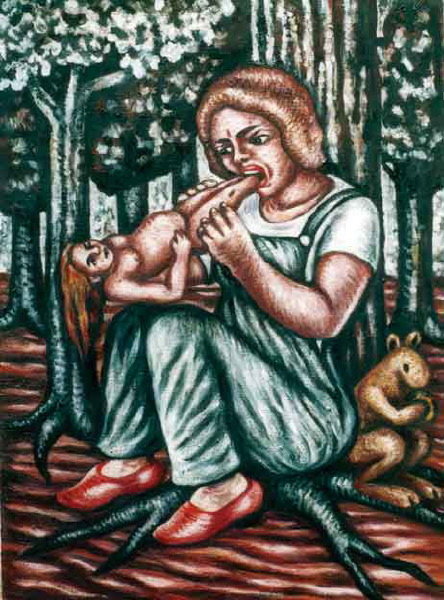

Yves Elléouët, à la Galerie Plein-Jour, Douarnenez

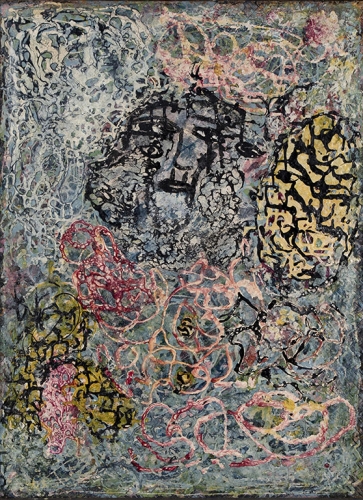

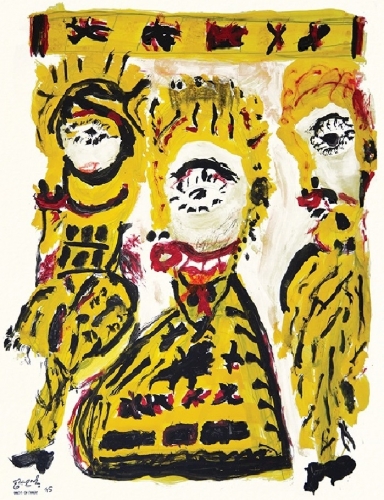

Le vernissage de cette exposition du poète et peintre Elléouët (1932-1975), que l'on associe au surréalisme, aura lieu le 16 octobre, en présence d'Aube Breton-Elléouët et Oona Elléouët. L'expo est prévue pour durer du 16 octobre au 28 novembre 2021. On trouvera plus d'information (le dossier de presse en particulier) à cette adresse: www.galeriepleinjour.fr/yves-elleouet

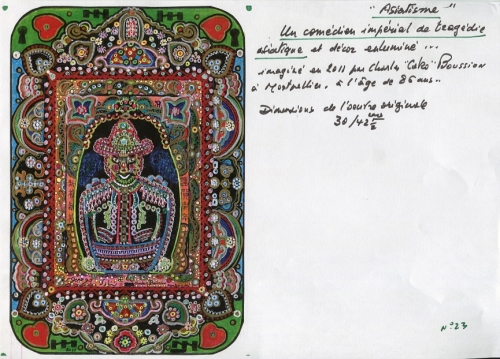

Yves Elléouët, une peinture de 1958.

Galerie Plein-Jour, 4 rue Eugène Kérivel, 29100 Douarnenez. Tél: 07 81 73 41 85.

*

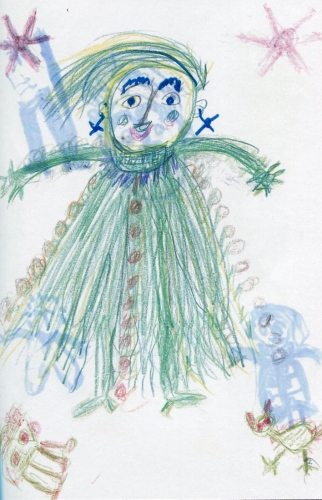

Janet Sobel à la Galerie de Toutes Choses (Gallery of Everything)

Montrée en France à l'occasion du premier salon d'art outsider tenu à l'Hôtel le A (voir ma note de l'époque ici) en 2013, Janet Sobel (1893-1968), précurseuse de l'expressionnisme abstrait et du dripping de Jackson Pollock, revient en Europe, à Londres plus précisément, du 10 octobre au 14 novembre, à la galerie de James Brett et affidés, avec d'autres femmes créatrices (dont Unica Zürn, Hilma af Klint, Emma Kunz,Anna Zemánková, ou bien Judith Scott), ainsi que dans le salon Frieze Masters qui se tient dans Regent's Park (mais dans ce lieu un peu moins longtemps, des peintures de Sobel seront exposées du 13 au 17 octobre). On aura plus de renseignements sur le site de la Gallery of Everything.

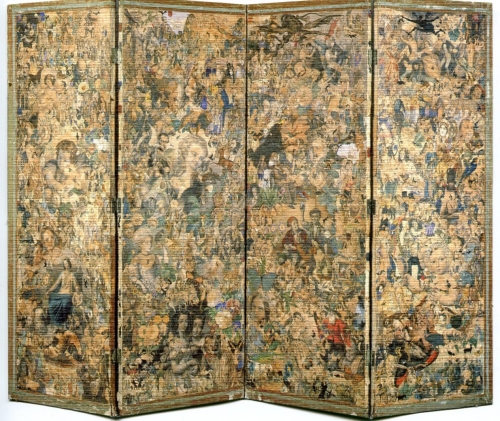

Janet Sobel, sans titre, huile sur cannage sur panneau, 76,5 x 56,3 cm, visuel Gallery of Everything.

*

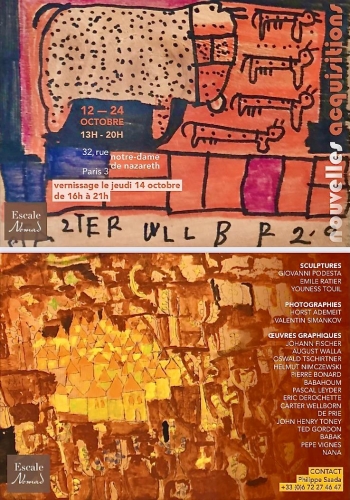

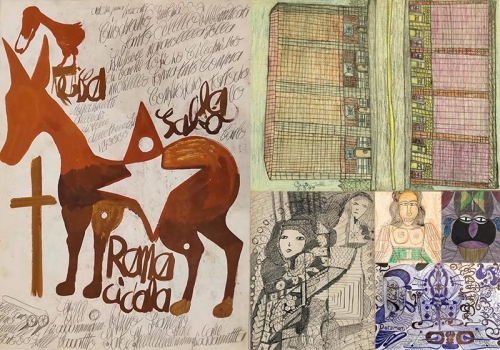

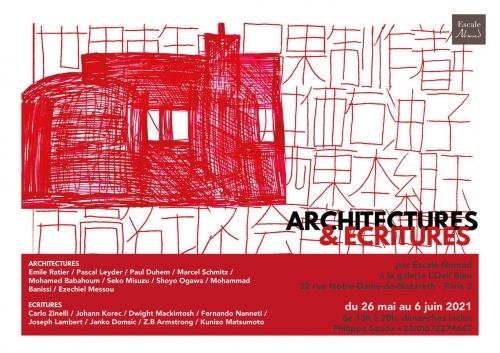

Escale Nomad, nouvelle exposition entre République et Strasbourg-Saint-Denis

Pas d'Outsider Art fair cet automne, suite sans doute aux incertitudes qui pesaient en début d'année sur les mois d'automne quant à la possibilité de monter cette foire avec de nombreuses galeries à contacter (de plus, n'y aurait-il pas quelque vent de fronde chez certains galeristes trouvant la place bien chère...?). Certaines galeries d'art brut (Berst, Ritsch-Fisch) se tournent vers la FIAC qui elle se tient aux dates prévues. Cependant, il se murmure que l'Outsider Art Fair ne serait pas remise non plus aux calendes grecques, ce serait pour le printemps prochain, après tout, une saison plus en rapport avec l'éternelle jeunesse des pulsions brutes...

Vue de certaines oeuvres proposées par Escale Nomad.

D'autres, en attendant cette foire printanière, font cavalier seul durant l'automne, comme Escale Nomad de Philippe Saada qui revient présenter ses découvertes d'art brut d'un peu partout à côté des poulains auxquels il reste fidèle (Babahoum). Ce sera du 14 (demain) au 24 octobre, à la Galerie L'Œil Bleu.

Galerie l’OEIL BLEU, 32 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 (Métro République ou Arts et Métiers). Apparemment, c'est tous les jours...

*

Et la Galerie Pol Lemétais revient chez Soulié d'un bon pas

Pour sa part Pol Lemétais proposera aussi un large éventail de créateurs et artistes (Noviadi Angkasapura, Anselm Boix-Vives, Kenneth Brown, Jean Crié, Darédo, Olivier Daunat, Paul Duhem, Anaïs Eychenne, Madge Gill, Daniel Gonçalves, Johann Hauser, Alain Kieffer, Dwight Mackintosh, Mina Mond, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Lewis Smith, Henry Speller, Carter Todd, August Walla, Scottie Wilson, Zefrino, Carlo Zinelli...), du lundi 18 au dimanche 24 octobre 2021 dans le local de la Galerie Béatrice Soulié (21 rue Guénégaud 75006 Paris), de 13h à 20h, et sur rendez-vous.

Pol Lemétais, tél : 06 72 95 60 18. http://www.lemetais.com

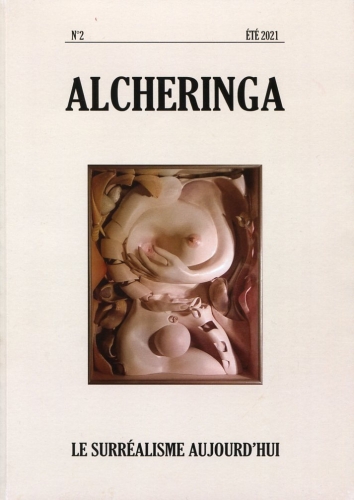

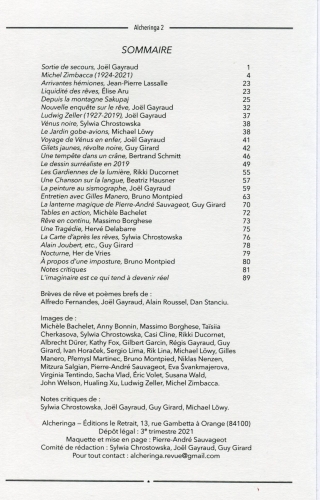

Alcheringa n°2, sous titré 'Le surréalisme aujourd'hui", été 2021.

Pour se procurer la revue (tirée à 300 exemplaires, mieux vaut s'adresser directement à l'éditeur, les éditions du Retrait, basées à Orange (on trouve le bulletin de commande ici, sur leur site web).

Signalons aussi une exposition actuelle, "Le Tarot de cocagne", du peintre-théoricien-poète du groupe surréaliste Guy Girard à la Maison Rignault (librairie de la Maison André Breton), à Saint-Cirq-Lapopie, consistant en une réinterprétation sous forme de toiles des différentes lames du tarot. L'expo est prévue pour aller jusqu'au 29 octobre.

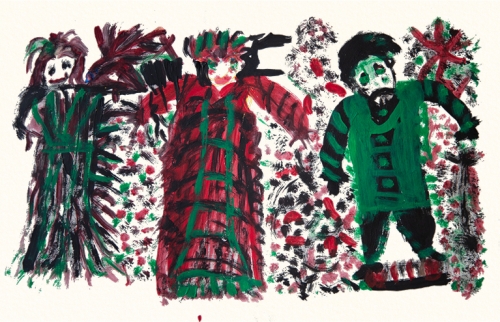

Guy Girard, une des peintures de l'expo actuelle.

*

Et chez Dettinger, qu'est-ce qu'on y voit? Jean Veyret, puis Fatima-Azzahra Khoubba, bientôt...

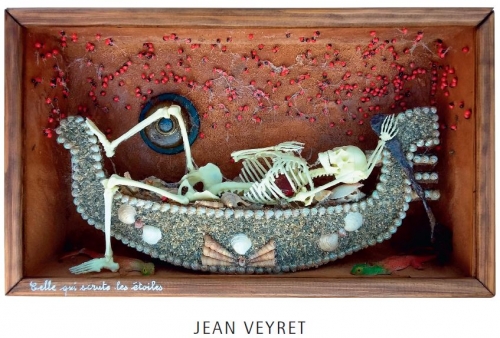

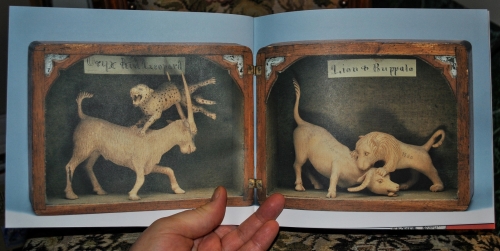

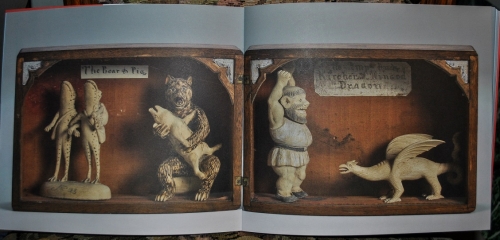

Celle qui scrute les étoiles, une boîte de Jean Veyret, Galerie Dettinger-Mayer.

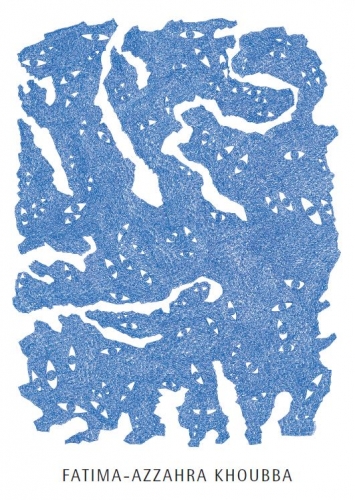

Après une expo consacrée au grand peintre surréaliste lyonnais Max Schoendorff, qui s'est terminée le 9 octobre, Alain Dettinger continue dans sa galerie de la place Gailleton (Lyon 2e ardt) de proposer de réjouissants menus, puisqu'à partir du 30 octobre, on retrouvera de nouvelles boîtes pleines d'onirisme de Jean Veyret, visibles jusqu'au 20 novembre, date après laquelle l'intrigante Fatima-Azzahra Khoubba (on fait un prénom mot-valise à partir de son prénom composé quand on lui écrit ou lui parle: Fatimazara, sinon on s'épuise...), qui exposait naguère des tableaux semblant illustrer la théorie des fractales (voici déjà huit ans que je n'en avais pas revus, mais elle a peut-être été réexposée depuis), prendra la suite du samedi 27 novembre 2021 au 1er janvier 2022 (elle a mis des yeux à ses bras de terre et cela change tout dans ces fjörds bleus). C'est elle qui sera donc le cadeau de fin d'année à la galerie. Il se murmure qu'elle devrait également au vernissage de son expo signer un livre de ses poèmes, Nuit intranquille, que l'on attend avec curiosité. Y retrouvera-t-on sa gentillesse et son humour légers?

19:46 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Hommages, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : yves elléouët, galerie plein-jour, gallery of everything, janet sobel, escale nomad, philippe saada, art brut, galerie pol lemétais, alcheringa n°2, groupe de paris du mouvement surréaliste, guy girad, michel zimbacca, joël gayraud, gilles manero, bruno montpied, hey!, maison andré breton, galerie dettinger-mayer, jean veyret, fatima-azzahra khoubba, nuit intranquille, poèmes |  Imprimer

Imprimer

07/10/2021

Le petit musée de monsieur Costecalde

Cette note contient une mise à jour du 9 octobre

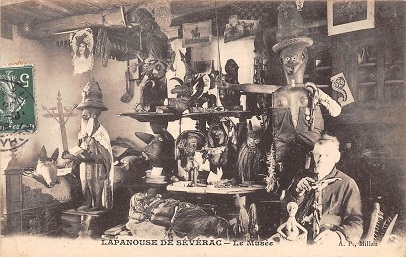

Cela fait déjà quelque temps (quatre ans environ) que j'ai dans mes collections de cartes postales une image qui montre l'intérieur d'une habitation à Lapanouse de Sévérac (Aveyron), à l'est de Rodez, organisé en forme de petit musée privé (on en a déjà rencontré sur ce blog de ces petits musées ultra personnels). Parmi un capharnaüm d'objets et d'œuvres sculptées, on y aperçoit l'auteur – ou le "conservateur", un certain François Costecalde – d'une étonnante collection d'allure hétéroclite.

Lapanouse de Sévérac, le musée ; c.p. A.P., Millau, coll. Bruno Montpied.

Agrandissement où l'on s'aperçoit que le visage de ce monsieur Costecalde, en train de manipuler une canne (semble-t-il) de sa collection, paraît avoir été traité surexposé (à dessein ?).

Cette carte m'avait été signalée par un autre amateur de créations populaires, dijonnais, Julien Gonzalez, par ailleurs grand dénicheur d'autodidactes inconnus présents sur des cartes postales anciennes, ou décrits dans des journaux ou magazines peu repérés. Je reprends dans les renseignements ci-après des citations d'après les mails que m'avait adressés ce chercheur distingué en 2017 puis en 2020, et tout récemment encore en 2021 (tracées en vert)...

Ce monsieur Costecalde, ancien menuisier (ce qui doit aider pour tailler du bois), né à Saint-Grégoire, commune de Lavernhe en 1835, est décédé en 1916. "Les enfants de celui-ci prenaient leur père pour [un "foulatras" ( ça sonne comme fou la trace), comme on dit en Aveyron¹]. Ils ont brûlé toutes ses créations peu après sa mort. Ne reste plus que la carte postale que nous avons pu trouver sur internet. Le lieu était très visité au début du XXe siècle, il y avait un restaurant juste à côté et les clients de celui-ci allaient visiter le musée après leur repas. Il avait été baptisé le musée de la sorcellerie."

"...il reste encore une réalisation sauvegardée de cet autodidacte : une armoire avec des scènes et des visages humains sculptés qui a été rachetée par un habitant du village après son décès..."

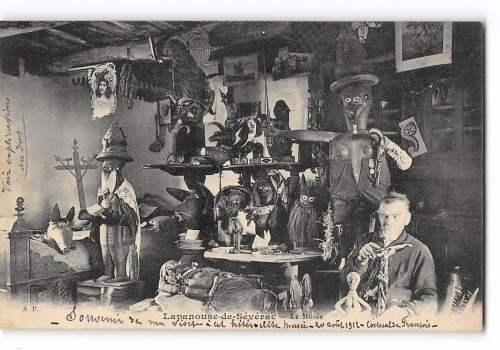

Après ces informations, Julien m'adressa une reproduction de la même carte que ci-dessus, augmentée de précieuses annotations d'un visiteur anonyme du musée – musée que cet anonyme qualifie de "ridicule" (on ne sait lequel des deux, du visiteur ou du "conservateur" l'était le plus, ridicule, d'autant que ses autres commentaires, comme on le voit ci-après, sont d'une tonalité descriptive assez précise, même si légèrement condescendants par endroits ; on retrouve ici une ambivalence analogue à celle de l'archéologue Léon Coutil lorsqu'il tomba sur les sculptures d'Antoine Rabany à Chambon-sur-Lac, cf. mon enquête sur l'auteur des Barbus Müller).

Voir les annotations du visiteur anonyme (du 20 août 1912) en bas de la carte, et à gauche, celle qui invite à lire "l'explication" au dos de la carte (voir ci-dessous). C.p.collection Julien Gonzalez.

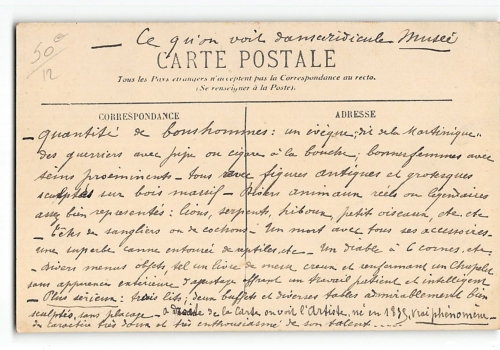

"Ce que l'on voit dans ce ridicule musée...", verso de la c.p. de la coll. Julien Gonzalez ; transcription ci-dessous.

Transcription de la description du musée par le visiteur ci-dessus :

"- Quantité de bonshommes : un évêque, dit de la Martinique ; des guerriers avec pipe ou cigare à la bouche ; bonnes femmes avec seins proéminents - tous avec figures antiques et grotesques sculptées sur bois massif - divers animaux réels ou légendaires assez bien représentés: lions, serpents, hiboux, petits oiseaux, etc, etc.

- Têtes de sangliers ou de cochons - Un mort avec tous ses accessoires - Une superbe canne entourée de reptiles, etc. - Un diable à 6 cornes, etc.

- Divers menus objets, tel un livre de messe creux renfermant un chapelet sans apparence extérieure d'ajustage offrant un travail patient et intelligent.

- Plus sérieux : Trois lits ; deux buffets et divers tables admirablement sculptés, sans placage - A droite de la carte on voit l'Artiste, né en 183(9? ou 5?), vrai phénomène - De caractère très doux et très enthousiasmé de son talent..."

Qui était ce visiteur, écrivant sans faute d'orthographe, passablement outrecuidant (cf. ces soulignements sur ce qui lui paraissait plus sérieux dans la production de Costecalde, à savoir des meubles, donc des objets utilitaires, les objets plus artistiques ne trouvant que mépris aux yeux de ce visiteur instruit, mépris à peine tempéré par la reconnaissance de l'habileté et de "l'intelligence" du sculpteur improvisé...)? On ne peut que deviner un personnage quelque peu dérouté en creux (voire scandalisé...) par l'audace de ce créateur ne s'étant autorisé de personne, hors lui-même, pour confectionner et ouvrir son musée personnel.

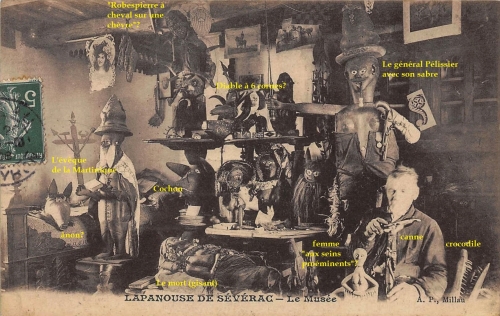

Plus récemment, Julien Gonzalez, m'a également envoyé une autre description du "Musée" - datée de novembre 2017 - par une habitante de Lapanouse (tracée ici en violet), propriétaire de l'armoire rescapée de l'imbécile autodafé des héritiers de Costecalde (voir photo ci-après), intéressante parce qu'on peut la recouper avec la description de l'annotation ci-dessus:

"Monsieur, je vous envoie un peu de la vie d'un Musée de mon village Lapanouse où se trouvait ce Musée.

Je ne peux vous faire la photocopie du journal dont je vous avais parlé, elle est trop fripée et n'a rien donné. C'était [dans] le journal L'Union catholique (février 1905 ou 1906) : "Ce menuisier ébéniste n'a eu d'autre guide que son imagination, sur la carte postale on aperçoit le général Pélissier avec son sabre, l'évêque de la Martinique, Saint-Roch et son chien, Robespierre à cheval sur une chèvre, etc. (illisible), au second plan : un sanglier, un ânon, un crocodile, une tête de bœuf, un écureuil grignotant une noix, des lapins, des poules, (etc...) Nous ne saurions trop recommander aux touristes sillonnant notre pays, et ils sont nombreux, et à tous les amis du beau qu'une visite dans les ateliers de cet artiste, (etc...), ils trouveront toujours quelque objet digne de leur convoitise".

L'auteur de cet article serait un Dominique de Saint-Léon, écrivain de la région.

A savoir dans une pièce obscure il y avait une chambre mortuaire, 2 cierges, un Christ, un bénitier, un lit, et sur ce lit, un mort en bois bien sûr, les visiteurs qui voulaient bien sûr, devaient faire le signe de la croix et bénir le mort, il paraît que c'était très lugubre, et juste que la lueur des chandelles, ce lit aussi avait une tête de mort à chaque pied de lit, un corbillard, un fossoyeur, mon grand-père l'avait acheté mais ni mon oncle, ni mon père ne voulait y dormir, ils l'ont vendu à un antiquaire de Béziers contre une chambre à coucher (armoire à glace)... Ma grand-mère était fière, car ils avaient fait une affaire.

Des quatre enfants Costecalde, aucun n’est resté au pays et, à son décès, ils vendirent quelques meubles et tout le reste [est parti] au feu... Ils avaient honte que leur père soit un "foudralas" [foulatras, plutôt, non ?], mot patois qui veut dire "dérangé".

Que reste-t-il aujourd'hui ici : deux ou trois armoires et une pierre sculptée mais que l'usure du temps a détériorée".

"Cette dame m'a envoyé joint à son courrier une photo de l'armoire sculptée qu'elle possède encore aujourd'hui." (Julien Gonzalez). Voir ci-après la carte du musée que j'ai enrichie de légendes apposées près des effigies évoquées dans les descriptions, plus la photo de l'armoire évoquée mon correspondant Julien.

Carte avec légendes incrustées sur la photo par B.M.

Magnifique armoire actuellement conservée chez une habitante de Lapanouse, ph. transmise par Julien Gonzalez.

______

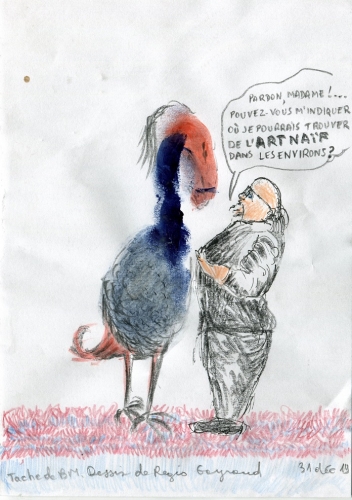

¹ Ce mot de "foulatras", je ne sais trop d'où il vient. En fouillant sommairement sur Internet, j'ai trouvé, sans être sûr de moi, que le mot était courant dans le parler Gaga de la région de Saint-Etienne, désignant quelqu'un de dérangé, d'anormal, de pas comme tout le monde, etc. Régis Gayraud me propose une dérivation occitane de "folâtre"... Ô, comme nous manquent les conseils avisés de ce distingué occitaniste qu'était Michel Valière...

14:21 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : le petit musée costecalde, lapanouse de sévérac, musée d'art populaire personnel, julien gonzalez, cartes postales, environnements intérieurs spontanés |  Imprimer

Imprimer

04/10/2021

Info-Miettes (38)

Bientôt un livre consacré à Pierre Albasser

Quelle chance a Pierre Albasser. Un éditeur de talent a décidé de consacrer une monographie à sa ludique production artistique, toute d'expérimentations diverses – j'ai nommé les Editions Le Temps qu'il Fait, de Georges Monti, déjà connues pour avoir publié divers livres en rapport avec la création spontanée de divers autodidactes (les livres de Charles Soubeyran – Les Révoltés du Merveilleux –, de Patrick Cloux, de Denis Montebello, la correspondance de Gaston Chaissac avec l'abbé Coutant...). C'est prévu pour novembre prochain, avec des contributions, de votre serviteur, mais aussi de GEHA (son "archiviste et impresaria" comme dit l'éditeur), de Pascal Rigeade, Dino Menozzi, Denis Montebello, etc - voir le lien que j'ai mis ci-dessus renvoyant au site du Temps Qu'il Fait. Le livre est actuellement en souscription (jusqu'au 19 novembre, notamment pour le tirage de tête – 50 ex. numérotés, accompagnés d'un dessin original sur carton d’emballage, signé par l’artiste). Ah... Je suis jaloux!

Quelle chance a Pierre Albasser. Un éditeur de talent a décidé de consacrer une monographie à sa ludique production artistique, toute d'expérimentations diverses – j'ai nommé les Editions Le Temps qu'il Fait, de Georges Monti, déjà connues pour avoir publié divers livres en rapport avec la création spontanée de divers autodidactes (les livres de Charles Soubeyran – Les Révoltés du Merveilleux –, de Patrick Cloux, de Denis Montebello, la correspondance de Gaston Chaissac avec l'abbé Coutant...). C'est prévu pour novembre prochain, avec des contributions, de votre serviteur, mais aussi de GEHA (son "archiviste et impresaria" comme dit l'éditeur), de Pascal Rigeade, Dino Menozzi, Denis Montebello, etc - voir le lien que j'ai mis ci-dessus renvoyant au site du Temps Qu'il Fait. Le livre est actuellement en souscription (jusqu'au 19 novembre, notamment pour le tirage de tête – 50 ex. numérotés, accompagnés d'un dessin original sur carton d’emballage, signé par l’artiste). Ah... Je suis jaloux!

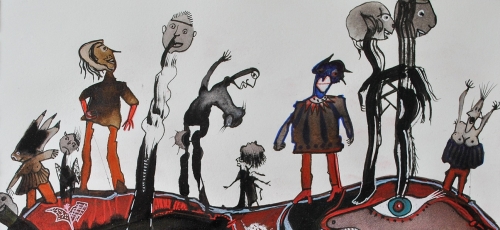

Six peintures de Pierre Albasser.

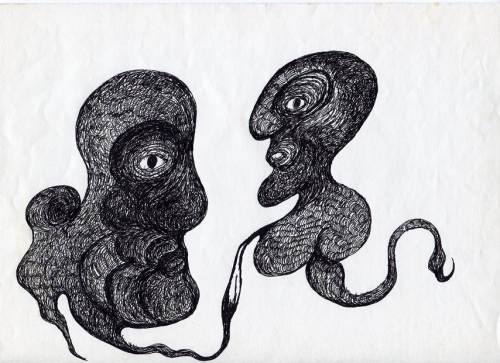

"Dans un pli du temps", une exposition chez Art et marges, à Bruxelles, avec, entre autres, Serge Paillard

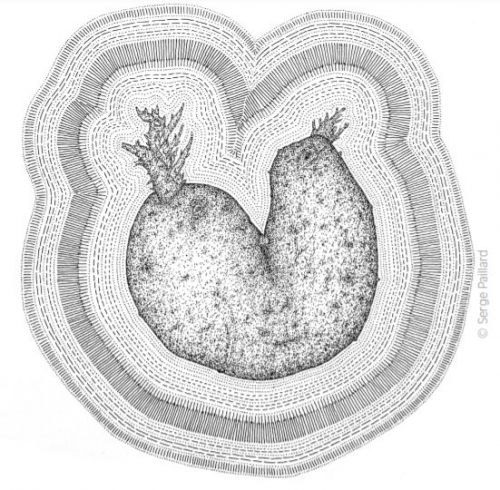

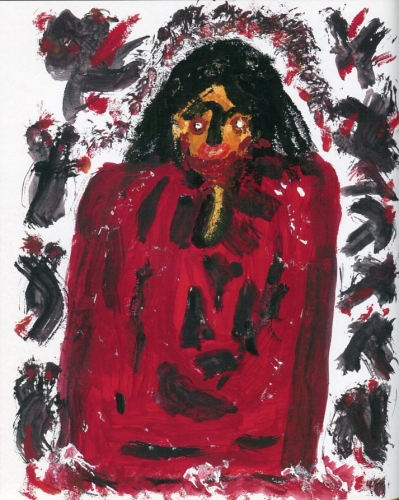

Serge Paillard

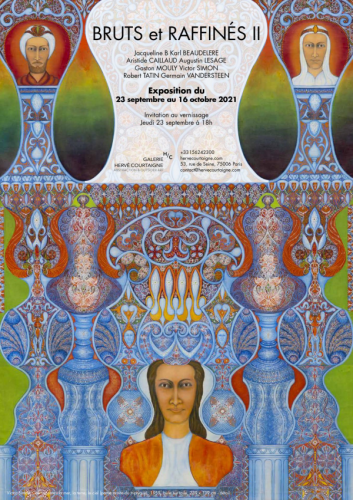

Du 7 octobre 2021 au 13 mars 2022, "Profitez d’une expérience contemplative hors du temps ! La brèche ouverte par l’exposition "Dans un pli du temps" invite à une réappropriation de la lenteur. Découvrez des œuvres réalisées dans une infinie patience, qui évoluent au fil de l’exposition ou convoquent d’autres temporalités." Parmi les artistes ou créateurs exposés, je relève notamment les noms de Serge Paillard, souvent évoqué et défendu sur ce blog, mais aussi de Augustin Lesage, Fanny Viollet, Joseph Crépin, Juliette Zanon, Kunizo Matsumoto, Lionel Vinche, Raphaël Lonné, ou encore des travaux anonymes venus d'un HP belge... Cet éloge de la lenteur, ceci dit, j'ai l'impression d'en avoir déjà entendu parler ailleurs (ne serait-ce pas à la galerie d'ABCD à Montreuil, à côté de Paris, il y a quelques années? Mais oui, cela eut lieu en 2013, et cela s'appelait "De la lenteur avant toute chose", et le commissariat en avait été confié à Marion Alluchon, Emilie Bouvard, Camille Paulhan, Sonia Recasens et Septembre Tiberghien... ; on trouvait déjà dans cette dernière exposition au moins un exposant en commun - Kunizo Matsumoto). Pour lire le dossier de presse, c'est par ici.

Une peinture sans titre de Juliette Zanon, 30 x 40 cm, vers 2016 (?), photo et collection Bruno Montpied.

Une autre exposition de Pape Diop

On se souviendra peut-être que j'ai déjà signalé ce créateur, actif dans un quartier déshérité de Dakar, nommé Pape Diop. Je l'avais découvert dans une première expo qui avait été montée par Sophie Bourbonnais dans sa galerie parisienne de la Fabuloserie. Voici qu'il est à nouveau présenté, cette fois à la Galerie du Moineau Ecarlate d'Eric Gauthier, au 82 rue des Cascades dans le 20e ardt. La galerie du moineau écarlate et Yaatal Art présentent:

Pape « Médina » Diop

Du 7 octobre au 20 novembre 2021.

Un petit film tourné par Modboye, la personne qui suit Pape Diop, dans un montage d'Eric Gauthier, est disponible sur Viméo (il y en a un autre après):

Musique (à signaler, pour Darnish, entre autres): Lee Scratch Perry, qui vient de nous quitter, un vrai créateur musical proche de l'art brut, et initiateur de la musique reggae)

J'aime beaucoup l'oeuvre de Frank Lundangi

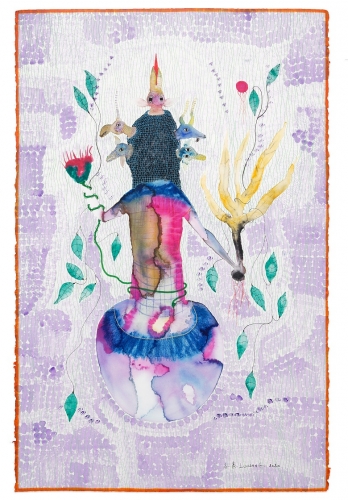

Nouvelle exposition de Lundangi dans la galerie qui l'expose régulièrement à Paris, la Galerie Anne de Villepoix. Là c'est déjà commencé depuis le 30 septembre, et c'est prévu pour durer jusqu'au 30 octobre. Titre de l'expo "Eclosion". C'est aussi le titre d'une des oeuvres délicates de l'artiste (qui vit en France, sur les bords de Loire).

Franck Lundangi, Eclosions, Aquarelle et encre sur papier, 102 x 67 cm, 2020, ph. Galerie Anne de Villepoix.

"Le Jardin de la mémoire", cela s'appelle. Rien à voir avec les défunts "Jardiniers de la Mémoire" du Musée de la Création Franche de Bègles... Cela traite d'Armand Schulthess, cet employé d'une institution bernoise qui rompit avec sa vie réglée pour se blottir dans une châtaigneraie au sud de la Suisse, où il se mit à remplir des centaines de plaques, suspendues aux arbres, avec des extraits de ses savoirs, dans une démarche encyclopédique en plein vent, comme s'il s'agissait de fondre sa mémoire avec la nature autour de lui (car était-il dupe de cette installation, vouée à un démantèlement inexorable?). Lucienne Peiry avait déjà par le passé organisé une exposition sur ce personnage. Ici, elle paraît s'être attelée à produire un petit livre au prix modeste (7,50€) pour accroître la diffusion de la connaissance d'Armand Schulthess auprès d'un public élargi.

"Le Jardin de la mémoire", cela s'appelle. Rien à voir avec les défunts "Jardiniers de la Mémoire" du Musée de la Création Franche de Bègles... Cela traite d'Armand Schulthess, cet employé d'une institution bernoise qui rompit avec sa vie réglée pour se blottir dans une châtaigneraie au sud de la Suisse, où il se mit à remplir des centaines de plaques, suspendues aux arbres, avec des extraits de ses savoirs, dans une démarche encyclopédique en plein vent, comme s'il s'agissait de fondre sa mémoire avec la nature autour de lui (car était-il dupe de cette installation, vouée à un démantèlement inexorable?). Lucienne Peiry avait déjà par le passé organisé une exposition sur ce personnage. Ici, elle paraît s'être attelée à produire un petit livre au prix modeste (7,50€) pour accroître la diffusion de la connaissance d'Armand Schulthess auprès d'un public élargi.

10:38 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art insolite, Art moderne ou contemporain acceptable, Art rustique moderne, Art singulier, Art visionnaire, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : pierre albasser, le temps qu'il fait éditeur, emballements, serge paillard, art et marges, art singulier, juliette zanon, art brut africain, pape diop, galerie du moineau écarlate, franck lundangi, bruts et raffinés ii, galerie hervé courtaigne, art rustique moderne, gaston mouly, lucienne peiry, armand schulthess |  Imprimer

Imprimer

30/09/2021

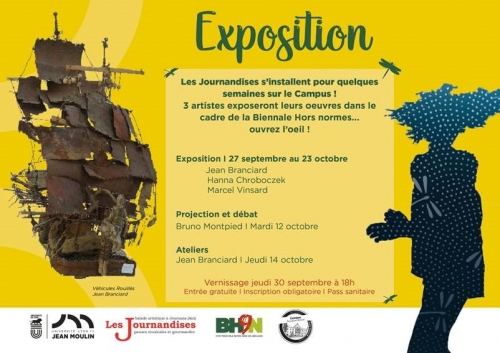

Les Journandises, manifestation artistique sur le campus de Bourg-en-Bresse et ma venue le 12 octobre

Je dois dire, qu'avec l'âge, je m'y perds de plus en plus dans les annonces que je reçois. Les "Journandises", par exemple, dans le cadre desquelles je suis invité le 12 octobre prochain à venir débattre avec qui veut (des étudiants a priori) d'art brut, d'art naïf, d'art populaire, et, accessoirement, à partir de la maison peinte d'Eric Le Blanche dont je montrerai l'intérieur, via le film que j'ai écrit et coréalisé en 2019 en autoproduction (y a marqué "Zoom back productions" dedans, mais c'est un mot bidon)... C'est une manifestation qui se tient apparemment de manière régulière (du moins quand il n'y a pas de pandémie par-ci, par-là), dans une bourgade appelée Journans (c'est la première fois, n'étant pas de la région, que j'en entends parler ; mais comme il y a internet, maintenant, tout le monde fait dans l'implicite et comme si tout le monde savait ; donc, je regarde sur internet moi aussi et je vois que Journans, c'est dans l'Ain (hein? c'est au sud-est de Bourg-en-Bresse (prononcer Bourk-en-Bresse), et donc au nord-est de Lyon aussi). Mais je ne sais trop pourquoi, il se trouve que dans le cadre de ces Journandises, (la manifestation qui se tient à Journans s'appelle comme ça, donc), qui, elles-mêmes cette année, se tiennent dans le cadre de la Biennale Hors-les-Normes de Lyon (plus communément appelé BHN : un acronyme, ça fait toujours bien dans le décor) - ce qui accentue la complexité de la chose, tout de même, non? -, la manifestation (une expo de trois personnes, Jean Branciard, Hanna Chroboczek et Marcel Vinsard (1930-2016 ; un créateur sur qui j'ai abondamment renseigné par un livre et par des notes sur ce blog) dont c'est le vernissage pas plus tard qu'aujourd'hui, une rencontre avec mézigue autour d'un film donc (le 12 octobre à 18h30), et le 14 octobre, un atelier avec Jean Branciard qui incitera les étudiants de Bourg à fabriquer des bateaux à partir de matériaux recyclés) se tient non pas à Journans, ni à Lyon, mais sur le campus de l'université de Bourg-en-Bresse (je ne savais pas qu'il y avait une université là-bas, ne pensant personnellement qu'aux poulets quand j'entends le mot Bresse, qu'on me le pardonne, SVP...). Avouez qu'il y a de quoi s'y paumer, non, quand on n'est pas familier des secrets des dieux (c'est-à-dire des animateurs de la BHN), non?

Donc... A bientôt?

18:26 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art singulier, Art visionnaire, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : journandises, bhn, campus université de bourg-en-bresse, eric le blanche, bruno montpied, cinéma et arts populaires spontanés, environnements intérieurs spontanés, jean branciard, marcel vinsard |  Imprimer

Imprimer

24/09/2021

Dernière acquisition

F. Trompette, sans titre, huile sur toile, 35 x 26,5 cm, sd ; photo et collection Bruno Montpied.

"Oh, my god...", semble se récrier ce cureton qui en dresse, quelque peu estomaqué, les bras vers le ciel, en surprenant son enfant de chœur en train de siffler sans vergogne le vin de messe. Je n'ai pas trouvé le tableau très habilement peint, et pas non plus très naïf, ce qui aurait pu racheter cette faiblesse, mais l'anecdote était drolatique, à verser, si je puis dire, dans une thématique vouée à la moquerie contre les prêtres. Et puis, le nom du peintre, en soi, est drôle aussi. Les trompettes de la renommée? Tout de même pas, cela dit...

21:05 Publié dans Amateurs, Anonymes et inconnus de l'art, Art immédiat, Art insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : f.trompette, anticléricalisme primaire, enfant de chœur, vin de messe, anecdotes cocasses, art insolite, art amateur |  Imprimer

Imprimer

10/09/2021

Exposition Vivian Maier bientôt au Musée du Luxembourg à Paris

Prévue dans très peu de temps (du 15 septembre 2021 au 16 janvier 2022), cette expo sera l'occasion pour beaucoup d'amateurs de photographie de découvrir en vrai les tirages, réalisés (en majorité?) par John Maloof, spécialiste de la photographie de rue, notamment de la partie Nord-Ouest de Chicago, où il a grandi, à partir d'une sélection dans les 140 000 négatifs secrets de la très discrète (ou inaperçue?) photographe, Vivian Maier (1926-2009) (une Vivian girl d'un nouveau genre?), qui les réalisait au gré de ses déambulations dans les rues de Chicago ou New York, en parallèle de son travail de nurse ou de baby-sitter, et qui les délaissa dans un garde-meubles, la vieillesse et la maladie étant survenues (John Maloof est tombé dessus, via un site de vente aux enchères semble-t-il, alors que Vivian Maier était encore vivante, mais très diminuée). Ces photos, notamment beaucoup de portraits d'inconnus, d'enfants entre autres, sont des chefs-d'œuvre de la photographie de rue associable à ladite "photographie humaniste".

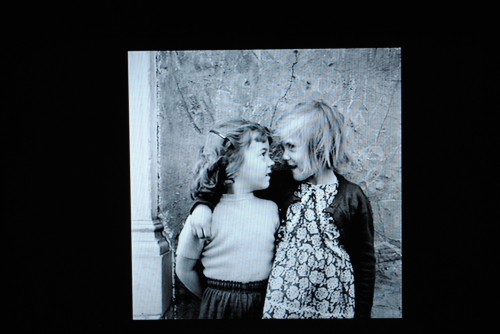

Photo de Vivian Maier, telle que reproduite dans le film de John Maloof et Charlie Siskel.

Vivian Maier est un exemple frappant de ces génies isolés qui œuvrent en cachette, avant tout pour eux-mêmes (faute d'avoir pu être repérés, reconnus?), tel le photographe et peintre tchèque Miroslav Tichy, dont la photographie était certes plus anti-conventionnelle, mais qui avait en commun avec Miss Maier de se limiter essentiellement au geste pur de la capture photographique, conçu comme traque de la réalité vivante concentrée en un seul instant. Car Vivian Maier ne semble pas avoir voulu faire beaucoup de tirages, se contentant de faire développer ses négatifs (pour s'en assurer, il faudrait pouvoir disposer de ses tirages personnels mis en regard avec les tirages faits par Maloof, qui sont très beaux ceux-ci, très professionnels, alors que ceux de Vivian Maier sont peut-être plus ternes(?); ce serait un point à éclaircir).

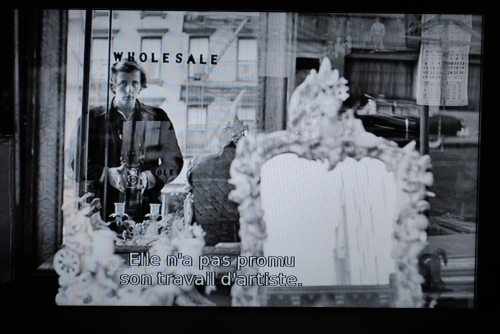

Photo (autoportrait) extraite du film de John Maloof et Charlie Siskel.

Plusieurs livres (en anglais) sont disponibles sur Vivian Maier, ainsi qu'un film édité en DVD (A la recherche de Vivian Maier, de John Maloof et Charlie Siskel, 2014). Un site web lui est dédié. A noter qu'un catalogue paraît à l'occasion de l'expo au Musée du Luxembourg, sans doute la première publication sur Maier en français. Profitons aussi de cette note pour souligner à quel point la photo choisie pour l'affiche rend peu justice à l'originalité de cette photographe.

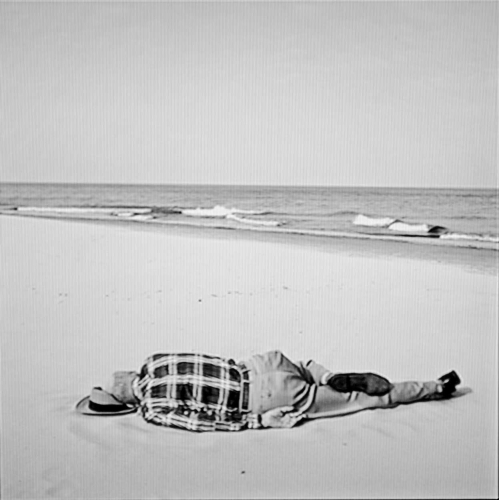

Photo de Vivian Maier, homme dormant sur une plage.

11:45 Publié dans Photographie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : vivian maier, john maloof, photographie de rue, oeuvres secrètes, art intime, delpire, ann marks, musée du luxembourg |  Imprimer

Imprimer

25/08/2021

La maison de la rue Bénard, XIVe arrondissement, à Paris

En complément de ma note précédente sur des maisons simples décorées de motifs mythologiques ou grotesques, situées à Cholet, Douarnenez, et au Blanc, voici une petite mention d'une façade curieuse du XIVe arrondissement parisien, relative à la maison du 43 rue Bénard.

Maison ornée de mascarons et autres figures composites ou grotesques, rue Bénard, ph. Bruno Montpied, 2021.

Elle date visiblement d'une époque plus ancienne que les bâtiments qui la jouxtent, tentant même d'empiéter sur elle comme si elle gênait (l'immeuble situé à sa droite mord sur elle en effet – à tous les sens du terme, presque –, de façon incroyable (comment a-t-on pu le permettre?), à tel point qu'on en a mal pour elle...). Si les immeubles pouvaient parler, on entendrait perpétuellement cette objurgation: "Ôte-toi de là que j'm'y mette...".

C'est tout juste si l'avancée de la maison d'à côté n'est pas venue obstruer la porte du 43.... ; à signaler un dragon ailé au sommet de l'épi de faîtage (en zinc sans doute), en haut sur le toit, à droite, à la fin du cortège des fleurs de lys surplombant la gouttière ; ph. B.M.

Si on passe un peu trop vite, on ne remarque pas l'aspect peu fréquent des motifs qui animent assez joyeusement cette façade plutôt rare à Paris aujourd'hui. Il y a des têtes, certes, une chouette aussi, mais en outre des figures plus composites, un chat à tête d'homme avec un corps serpentin au-dessus de la porte d'entrée, un monstre ailé en haut à gauche au sommet de la gouttière de descente, et des figures à la limite du visionnaire surgissant de la masse des feuillages surplombant la porte (où l'on a malheureusement fiché une lampe assez disgracieuse)...

Sur cette composition au-dessus de la porte d'entrée de la maison, on aperçoit deux êtres fantastiques, dont l'un à tête humanoïde, surgissant de l'amas des rameaux de feuillages, ceux-ci composant même un masque fantastique (involontaire?) ; ph. B.M.

Sur cette maison, on découvre ainsi, aussi, une décoration sculptée assez fantaisiste, analogue à celles des maisons que j'ai mentionnées en Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, avec une même apparence de personnalisation atypique, fort rare dans une agglomération comme Paris, terriblement sage (vide) du point de vue de l'ornementation de ses façades, si l'on excepte les rares vestiges d'architecture de type Art Nouveau (comme le Castel Béranger d'Hector Guimard dans le XVIe arrondissement ou l'immeuble de Lavirotte, avenue Rapp), si souvent menacées elles-mêmes, cela dit...

00:47 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art immédiat, Art insolite, Art visionnaire, Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : rue bénard, ornementations des façades parisiennes, paris insolite, ornementation visionnaire, grotesques, mascarons, dragons, épis de faîtage, monstres |  Imprimer

Imprimer

21/08/2021

Pour changer des mascarons et autres cariatides, des dragons et des griffons

Il y a quelques années (dix-sept ans exactement), me baladant à Cholet, j'étais allé photographier la façade d'une maison que j'avais découverte, intrigué, dans un des deux volumes des éditions Flohic consacrés au patrimoine du Maine-et-Loire. Il s'agissait d'un décor de façade dû à un certain Fernand Dupré (1879-1969), sculpteur-marbrier de son état, qui avait pris plaisir dans les années 1920-1930 à se concocter des fenêtres et balconnets ornés de sujets inspirés d'un médiéval de fantaisie. On trouvait là des figures proches des gargouilles et des monstres, des masques, et des cariatides masculines, dont un homme soufflant dans une cabrette tout en soutenant un des balcons. L'ensemble, au point de vue des personnages choisis, était relativement classique, même si cela présentait un aspect un peu inquiétant. Et cela m'avait intéressé parce que ce décor, tout de même atypique, avait été créé par un artisan local pour sa propre maison, en dehors de commanditaires extérieurs apparemment. On s'approchait, sans y être pour autant, des créations des autodidactes de bords de routes n'ayant, eux, aucune formation artisanale ou artistique.

Maison sculptée par Fernand Dupré, 5 rue Darmaillacq, Cholet, ph. Bruno Montpied ,septembre 2004.

Maison Fernand Dupré, Cholet, ph. B.M., 2004.

Maison Fernand Dupré, détail des ornements de la façade; le personnage au bec crochu n'est pas très engageant... ; ph. B.M., 2004

Plus récemment, je suis tombé sur deux autres maisons (respectivement en 2017 et 2021), situées à bonne distance l'une de l'autre – de la Bretagne finistérienne à la région des étangs de la Brenne (région Centre-Val de Loire pour ceusses qui savent pas où c'est). Elles sont pourvues cette fois de dragons (et de griffons, voir commentaire ci-après) sculptés. Sculptés dans des styles différents, quoique visiblement, là aussi, par des artisans possédant un certain métier. Donc, là non plus on n'a pas affaire à des habitants ayant sculpté par eux-mêmes, en purs autodidactes. Mais le choix des sujets décoratifs était là aussi peu commun, reflet de goûts hors les normes.

Maison à Douarnenez, ph. B.M., été 2017.

Lion tenant un écu où l'on lit la date de 1910 (plutôt que 1210, en dépit d'un 9 très sinueux, proche d'un 2) ; ph .B.M. 2017.

Un dragon à gauche, ph. B.M., 2017.

Dragon de droite, comme prêt à plutôt aboyer qu'à cracher des flammes? ; ph. B.M., 2017.

La première maison ci-dessus, située à Douarnenez, plutôt discrète, un peu à l'écart et sans doute pas signalée sur les dépliants touristiques, comporte un écu que présente un lion efflanqué au milieu de sa façade. De part et d'autre du félin, on aperçoit deux petits dragons bien patelins, pas loin de ressembler à des chiens, puisqu'ils ont sans doute, comme ces derniers, la mission de garder symboliquement la petite maison. Leur style n'est pas loin d'être naïf... Ces sculptures sont-elles des pièces rapportées?

La deuxième maison, ci-dessous, on est tombé dessus avec l'ami Sganarelle, ces dernières semaines, dans la bourgade de Le Blanc, dans le Parc Régional de la Brenne, pas loin de Saint-Benoît-du-Sault. Juchés au-dessus des fenêtres d'une maison plus cossue, à la maçonnerie couverte de curieux motifs compartimentés qui me faisaient personnellement un peu penser à une vague toile d 'araignée.

Ses dragons (et griffon(s)) étaient plus baroques. Même si ces motifs peuvent paraître connus et manifestant une certaine culture de la part des commanditaires, ils restent peu communs sur des façades de villas, qui plus est en milieu urbain. Ils sont d'un style également plutôt personnalisé, ne paraissant pas trop provenir d'une production en série... Manifestent-ils un désir de la part de propriétaires plus aisés que la moyenne de s'égaler dans le choix de leur décoration de façade aux ornementations des demeures seigneuriales de l'Ancien Régime? Est-ce, en bref, de l'ornementation de bourgeois de province, distincte des goûts des prolétaires de bords de routes?

Maison aux dragons (et griffon) dans la bourgade du Blanc (Indre), 17-19 rue Villebois-Mareuil ; ph. B.M., 2021.

Griffon à gauche ; ph. B.M., 2021.

Dragon au centre; ph. B.M., 2021.

Dragon (ou griffon?) de droite ; ph. B.M., 2021.

18:43 Publié dans Anonymes et inconnus de l'art, Architecture insolite, Art immédiat, Art insolite | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : gargouilles, décors atypiques de façades, ornementation insolite, monstres, dragons, baroque, architecture insolite, douarnenez, le blanc, étangs de la brenne |  Imprimer

Imprimer

13/08/2021

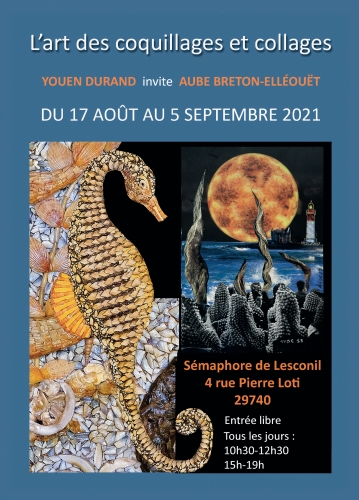

Aube Breton-Elléouët expose ses collages avec les tableaux de coquillages de Youen Durand

L'association des Amis de Youen Durand, ce Breton qui dirigeait la Criée de Lesconil, auteur d'une trentaine de petits chefs-d'oeuvre en mosaïque de coquillages, continue son travail méritant de passeuse de mémoire au service de l'art d'un autodidacte de grand talent. Pour cet été, du 17 août au 5 septembre 2021, elle a eu l'idée de lancer une invitation à Aube Breton-Elléouët, qui a des attaches en Bretagne (son mari était le poète et peintre breton Yves Elléouët, disparu trop tôt), afin qu'elle prête des collages. Le goût du merveilleux est le point commun qui rassemble les deux créateurs, pourtant de cultures différentes. Aube, fille d'André Breton comme on sait, si elle est aussi la fondatrice de la collection de DVD, Phares, consacrée à 24 figures du surréalisme, "éditée à fonds perdus", montre régulièrement sa sensibilité à l'égard des autodidactes qui vont dans le sens du merveilleux (elle était présente ainsi à la première, à la SCAM, du film "Bricoleurs de paradis" que j'ai co-écrit avec son réalisateur Remy Ricordeau en 2011).

Parmi les collagistes actuels, Aube Elléouët représente une figure éprise de la quête d'une image la plus unitaire possible, allant dans le sens du poème visuel merveilleux. Le n° 150 de la petite revue Regard, de l'artiste Marie Morel, vient de lui avoir été justement consacré, en avril dernier, avec une minuscule interview illustrée de plusieurs belles reproductions de ces collages. Je ne suis peut-être pas très bien informé à ce sujet, mais il me semble que les interviews d'Aube Elléouët ne sont pas fréquents.

*

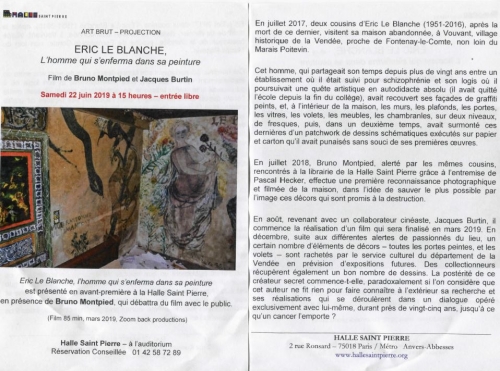

Ici, cependant, je dois faire une parenthèse au sujet de ce numéro de Regard. Il contient une petite brochure encartée, qui reproduit des petits textes d'un M. Francis Pellerin qui à un moment se met à parler d'Eric Le Blanche... Dont les lecteurs de ce blog – ou de la revue Création Franche, ou encore de la revue Artension, auxquels j'ai donné des articles pour faire connaître ce peintre et dessinateur introverti et secret, qui avait peint l'intérieur de sa maison en Vendée dans le plus grand secret – se souviendront que j'ai déjà abondamment parlé (en lui consacrant de plus, en mars 2019, un film en auto production, L'Homme qui s'enferma dans sa peinture qui fut programmé à la Halle Saint-Pierre au mois de juin suivant).

Le flyer que j'auto-éditai en juin 2019 pour présenter mon film sur Le Blanche à l'auditorium de la Halle Saint-Pierre et en débattre avec le public ; la réalisation du film est signée dans le générique de mon nom et de celui de Burtin, mais ce dernier est surtout participant de ce film en tant que conseiller technique, car bien qu'autodidacte, il maîtrise fort bien cet aspect dans la création d'un film ; c'était entre autres raisons (il fut un ami aussi autrefois, avant, hélas, de devenir une grenouille de bénitier) pour cela que j'avais recouru à lui, pressé que j'étais par le risque d'effacement de l'intérieur de la maison de Le Blanche, dont m'avaient alerté les cousins d'Eric.

Ce M. Pellerin, hélas, est fort mal informé. S'il l'avait été, je veux croire qu'il n'aurait pas écrit ces mots dans ce petit livret de Regard: "...Le peintre et cinéaste Jacques Burtin s'investit totalement depuis quelques années afin de faire connaître cette œuvre hors normes, exceptionnelle. il a réalisé des films (que j'ai vus), a créé une association, organisé des expositions (une, d'importance, devrait avoir lieu cet automne à la Vendéthèque de la Châtaigneraie) et construit un site internet que je vous conseille vivement de visiter..." Quelle prétention, et quel tour de passe-passe...

Il faut rétablir quelque peu la vérité et mettre certains points sur les i. D'abord il est tout à fait exagéré de présenter "l'œuvre" d'Eric Le Blanche comme "hors-normes" (au départ Le Blanche s'inspirait de la peinture gréco-latine...) et "exceptionnelle" (ce n'est pas par la qualité de ses peintures et dessins que Le Blanche est intéressant – comme je le dis dans mon film de mars 2019, film qui a précédé ceux de Burtin qui s'est empressé de faire les siens pour supplanter la communication que j'avais initiée autour de Le Blanche (à la suite de la demande de sa famille) – c'est par son comportement de peintre introverti projetant son imaginaire et ses admirations artistiques tout seul à l'intérieur de sa maison entre deux séjours à l'hôpital.

M. Burtin ne s'investit pas depuis "quelques années" (cette façon de s'exprimer donne l'impression que Burtin s'occupe de Le Blanche depuis toujours et surtout seul, ce qui est faux (en réalité c'est moi qui lui ai fait découvrir l'existence de la maison de Le Blanche en août 2018, en l'engageant à tourner des images pour le film que je désirais faire ; j'étais venu un mois auparavant, en juillet 2018, faire tout un reportage photo à la demande de la famille, Soizic et Jean-Louis Sapey-Triomphe, que j'avais rencontrée à la Halle Saint-Pierre en juin 18). Quand M. Pellerin parle ainsi de Burtin, il valide, peut-être sans le savoir, une imposture qui me paraît en train de se mettre en place à l'instigation de ce même Burtin (ce dernier cherche en effet à monopoliser la communication autour de Le Blanche afin de propager sa vision idéaliste et réactionnaire du personnage).

Ce serait oublier, non seulement ma propre action, mais aussi celle de l'Association Arts Métiss', en Vendée, à La Chemillardière, qui fut la première, avec ses animateurs, Laurent Pacheteau et Jean-Pierre Rouillon (ce dernier ayant acheté beaucoup de dessins qui traînaient par terre dans la maison lors d'une vente aux enchères, où ni moi, ni les parents de Le Blanche, et encore moins le sieur Burtin, n'étaient présents), à monter la plus complète des expositions¹ sur Le Blanche, les 4 et 5 juillet 2019, à partir des éléments du décor de la maison Le Blanche qu'ils avaient contribué à faire sauver (j'ai gardé moi-même quelques dessins), entre autres par les affaires culturelles du département de la Vendée (via M. Julien Bourreau) qui acheta au nouveau propriétaire de la maison les volets et les portes intérieures de la maison Le Blanche (située dans le village vendéen de Vouvant). "L'association" de M. Burtin, le site internet qu'il a créé, représente surtout avant tout lui-même, et sa femme. Son action tend à imposer, par une sorte de confiscation de l'interprétation du phénomène de cette maison peinte intérieurement, une seule façon d'envisager le phénomène, à base d'idéalisme et de religiosité des plus ringards. Le bouffon "Institut Eric Le Blanche" qu'il a inventé, au titre ridiculement trop grand pour son sujet et trop pompeux pour être honnête, est de l'ordre de l'auto proclamation, servant avant tout à faire la promotion dudit Burtin, se prenant pour un génie (chose que personne n'a vraiment envie de vérifier) et projetant cette illusion sur le pauvre Le Blanche, qui, effectivement, était un peu mégalomane lui aussi... C'est là sans doute la seule justification de l'hystérique activité de l'ineffable M. Burtin...

____

¹ Ils en ont monté une autre, plus récemment, cet été même, aux Sables d'Olonne, les 2 et 3 juin à l'Abbaye d'Orbestier.

20:39 Publié dans Amateurs, Art Brut, Art inclassable, Art insolite, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : youen durand, association des amis de youen durand, aube breton-elléouët, marie morel, regard, francis pellerin, eric le blanche, bruno montpied, association arts métiss |  Imprimer

Imprimer

29/07/2021

Méga loto et chère chapelle...

Dans les écrits populaires, il ne faut pas oublier de relever aussi les prières que l'on trouve dans certaines églises, épinglées parmi d'autres dans des livres à cet usage. C'est parfois croquignolet. Jugez plutôt, ce papillon que j'ai recopié, trouvé dans une église au fin fond de notre chère province, adressé à un bâtiment entier, excusez du peu (objets inanimés, avez-vous donc une âme?), ça c'est du pur jus brut :

"Chère chapelle, Notre dame du tilleul. Je souhaite gagner Samedi 09 janvier au loto, Ramener un lot au moins, Car cela fait longtemps que je n'ai rien gagné alors samedi on peut avec mon amie à deux heures de chez nous pour participer à un méga loto je souhaite ramener un gros lot. Merci (signature)" (syntaxe respectée).

Commode, non, cette façon de croire, ça mange pas de pain, on passe un coup de fil à la Chapelle préférée, on ne sait jamais, si les voies du Seigneur sont propices, un peu de magie, et hop, ça peut faciliter les choses côté loterie, ça coûte rien d'essayer... Quand la foi s'allie au sens pratique...

*

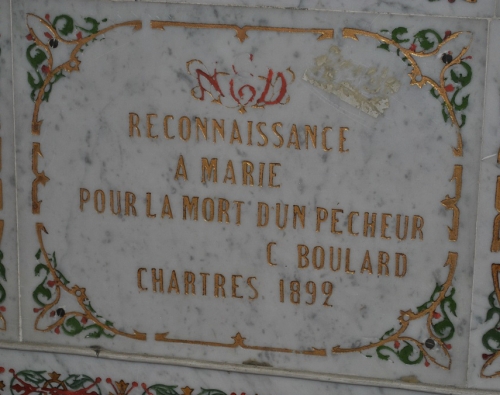

Et que dire de cette plaque de marbre gravée d'un texte votif où l'auteur se félicite de la mort d'un "pécheur" ("C.Boulard", est-ce le nom de l'infortuné?), c'est-à-dire de la mort d'un autre être humain...? Quand la haine la plus rance fait bon ménage avec des petits arrangements avec les saints... ; Basilique Notre-Dame-des-Enfants, Châteauneuf-sur-Cher, photo Bruno Montpied, 2020.

*

Il y a bien de quoi le devenir, non? ; photo Régis Gayraud, 2020.

22/07/2021

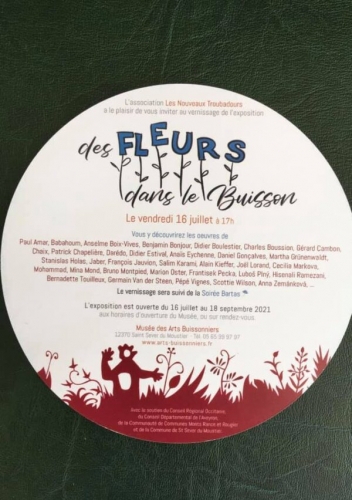

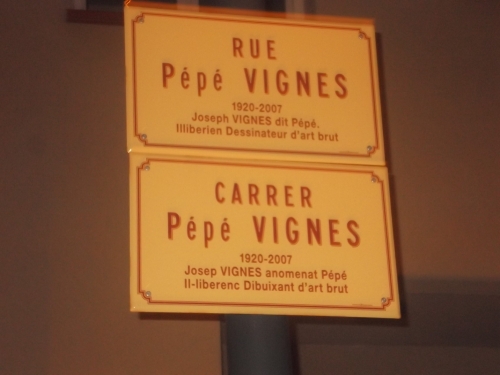

Des fleurs dans le buisson, expo collective de bruts et singuliers au Musée des Arts Buissonniers

Du 16 juillet au 18 septembre 2021, se tient la nouvelle proposition d'exposition estivale mise en forme par Pol Lemétais et l'association Les Nouveaux Troubadours, association qui anime le Musée des Arts Buissonniers, s'occupe également des stages du chantier de la Construction Insolite, en perpétuelle évolution sur la colline dominant le village de Saint-Sever-du-Moutier, et créant toutes sortes d'événements festifs (musicaux par exemple) dans cette charmante bourgade de l'Aveyron, tranquillement à l'écart.

Anselme Boix-Vives, œuvre servant sur le carton d'invitation à l'exposition du Musée des Arts Buissonniers

"Des fleurs dans le buisson", cela s'appelle. Cela devient une tradition, du reste ce complément "dans le buisson", puisque précédemment il y avait déjà eu "Du Bic dans le buisson", sur des travaux divers au Bic. Cette fois, l'orientation de l'expo est donc davantage thématique. C'est bien sûr aussi l'occasion de voir des créateurs et des artistes multiples, que l'on range selon les cas du côté de l'art dit brut ou de l'art singulier (artistes semi-professionnels, en marge, influencés par l'exemple esthétique ou moral de l'art brut). Voici ci-dessous la liste des personnes exposées (dont votre serviteur, qui a prêté quelques œuvres où l'on rencontre des fleurs).

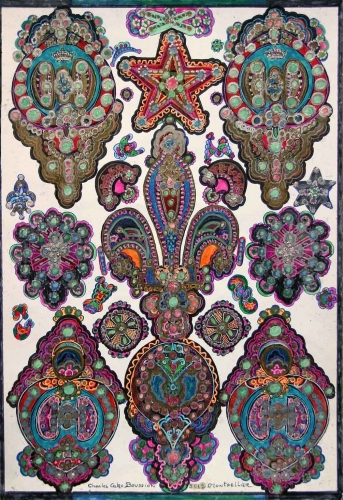

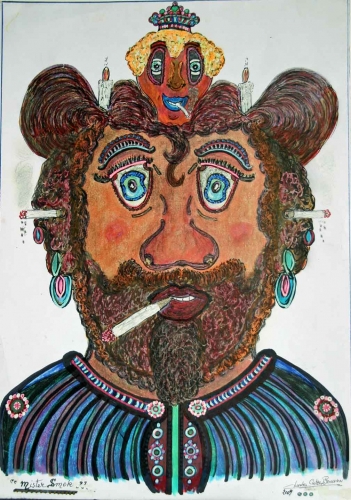

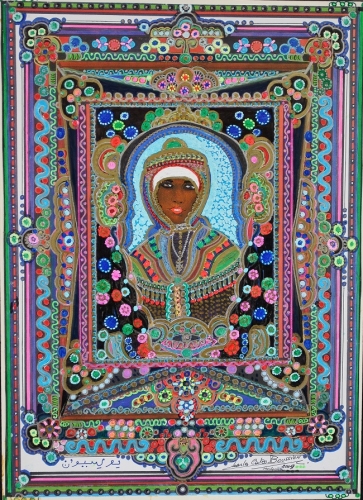

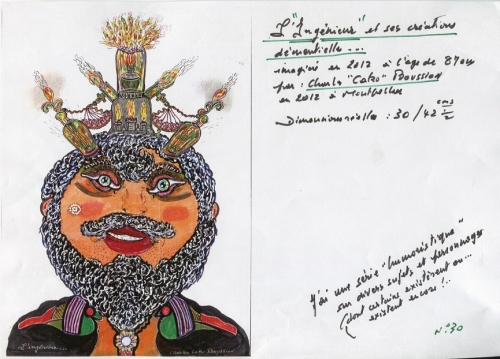

Donc, comme on le voit, il y a de quoi trouver son bonheur (c'est une expo avec ventes), avec des œuvres variées, Chapelière, Babahoum, Cecilia Markova, Frantisek Pecka, Charles Boussion, Zemankova (bien évidemment, la fée de la botanique "parallèle"...), Pépé Vignes, entre autres...

Patrick Chapelière (exposé), un artiste qui se noie dans les fleurs...

Bruno Montpied, Hypnotique Alice, 30 X 40 cm, 2007 (exposé).

Cecilie Markova (1911-1998), sans titre, crayons de couleur sur papier noir, 63 x 45 cm, 1976, ph. et coll. Bruno Montpied (donc pas exposé au Musée des Arts Buissonniers) ; les médiumniques tchèques, auxquels on rattache Markova,, sont souvent hantés par la botanique...

Musée des Arts Buissonniers: L’exposition est présentée jusqu'au 18 septembre 2021 aux horaires d’ouverture du musée, ou sur rendez-vous. Association Les Nouveaux Troubadours - 12370 Saint Sever du Moustier. Tél : 05 65 99 97 97 - http://www.arts-buissonniers.com

11:55 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : des fleurs dans le buisson, arts singuliers, art brut, pol lemétais, saint-sever-du-moutier, musée des arts buissonniers, patrick chapelière, frantisek pecka, pépé vignes, charles boussion, bruno montpied, des fleurs dans l'art |  Imprimer

Imprimer

05/07/2021

Du plagiat funéraire?

En me baladant récemment au cimetière du Père Lachaise, je suis tombé sur une épitaphe que j'avais déjà vue ailleurs, sur une tombe bien plus célèbre.

Tombe Rocherolle, avec marqués en dessous du nom: "Je cherche l'or du temps"....

Les connaisseurs de la vie d'André Breton savent pertinemment que ces mots, "Je cherche l'or du temps", empruntés à un poème du fondateur du surréalisme, ont été inscrits en 1966 sur sa tombe au cimetière des Batignolles.

La tombe d'Elisa et André Breton au cimetière des Batignolles.

Alors? Qu'est-ce qui explique ce doublon de la tombe Rocherolle, qui paraît de fraîche date (j'avoue avoir oublié de regarder si l'on trouvait des dates de l'autre côté du tombeau...)? Aurait-on affaire à un plagiat funéraire? Excusable si l'on considère la parfaite adaptation de ce vers au genre de l'épitaphe, mais tout de même, n'aurait-on pas dû accomplir quelque renvoi à l'épitaphe originale...? (A moins que ce ne soit le contraire, la tombe Rocherolle bâtie avant celle d'André Breton, avec l'idée de l'épitaphe empruntée à Breton tout de même... (Je doute cependant fort de cette dernière hypothèse).)

11:57 Publié dans Danse macabre, art et coutumes funéraires, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : tombes, art funéraire, cimetières, andré breton, épitaphes |  Imprimer

Imprimer

25/06/2021

Des photos d'environnements populaires spontanés revenus de l'année 1977, par Marc Sanchez

Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir très récemment, dans une "galerie" du site web des Amis et Amies de Martine Doytier, des numérisations de diapositives 24 x 36 mm prises en 1977 par M. Marc Sanchez au cours d’une balade à travers la France en compagnie de la peintre et sculptrice Martine Doytier, représentant un certain nombre d'environnements populaires spontanés encore debout à l'époque. Ces photographies étaient absolument inconnues, jusque-là, des amateurs d’inspirés du bord des routes (ou « habitants-paysagistes naïfs », ou "bâtisseurs de l’imaginaire"…)¹. Ces clichés de plus sont d’une très bonne qualité et d’une grande fraîcheur, comme prises hier. C’est à la suite de cette exploration des créateurs insolites d’environnements naïfs ou bruts que Martine Doytier conçut ‒ et réalisa ‒ son projet de tableau en hommage au Facteur Cheval.

Martine Doytier, Hommage au Facteur Cheval, 1977, huile, 146 x 97 cm, coll. Jean Ferrero, Nice.

C'est au total 14 sites qui figurent dans cette "galerie" virtuelle bâtie par Marc Sanchez. Dans l'ordre, Mme Leroch (une accumulatrice d'objets tout faits, comme quoi cela ne date pas d'aujourd'hui), François Portrat (photographié sur place à Brannay, dans l'Yonne, et donc avant que le site soit démantelé et partagé entre la Fabuloserie et la Collection de l'Art Brut), "Giuseppe" Enrico (pourtant ailleurs appelé "Séraphin" Enrico, notamment par Olivier Thiébaut et Francis David) à Saint-Calais dans la Sarthe (site aussi démantelé par la suite), Jules Damloup (sur son site originel à Boësses dans le Loiret, avant le transfert et la sauvegarde de ses statues dans le parc de la Fabuloserie), Marcel Dhièvre (état d'origine, où l'on voit qu'il y a eu quelques écarts dans le traitement et l'intensité des couleurs à la suite de la restauration), Fernand Chatelain (sans accent circonflexe sur le "a", M. Sanchez... ; site photographié du vivant de celui-ci, ce qui permet d'avoir un point de comparaison avec l'état actuel après restauration ou, plutôt, comme je préfère dire, après prolongement), Charles Pecqueur (avec un beau portrait de l'auteur, à Ruitz, Pas-de-Calais), Eugène Juif (maison couverte de fresques florales, photographiée là aussi avant son effacement, je n'en connaissais jusqu'ici que des photos de Francis David, dont une me fut prêtée par ce photographe pour mon Gazouillis des éléphants), l'abbé Fouré (orthographe qu'utilisait l'abbé pour signer ses cartes postales, et non pas "Fouéré"), Pierre Avezard, dit "Petit-Pierre" (photographié là aussi sur son site d'origine à La Coinche dans le Loiret ; cela ajoute, en termes de documentation, au film d'Emmanuel Clot, et aux photographies de François-Xavier Bouchart publiées en 1982 dans le livre "Jardins fantastiques", aux éditions du Moniteur qui toutes montraient le site à son emplacement de départ (on sait que la majorité de ses pièces furent transférées dans le parc de la Fabuloserie à Dicy dans l'Yonne); à noter une première apparition de Martine Doytier parmi les visiteurs), Marcel Landreau, Raymond Isidore, dit "Picassiette" (avec une seconde photo de Martine Doytier posée sur le fauteuil en mosaïque de Picassiette ; on pourrait faire une anthologie des femmes posant sur ce célèbre fauteuil...), Robert Pichot (un site et un créateur dont personnellement je ne connaissais que le patronyme, orthographié "Picho" dans le livre de Jacques Verroust et Jacques Lacarrière, Les Inspirés du bord des routes, en 1978) et enfin le célèbre Facteur Cheval et son Palais Idéal (où l'on retrouve Martine Doytier une troisième fois, avec en plus son danois Urane - qui a le don de m'inquiéter chaque fois que je le vois dressé auprès de sa maîtresse, l'air pas commode...). Martine Doytier y apparaît en pleine forme, et l'on comprend mal ce qui a pu la mener sept ans plus tard à sa fin tragique.

Jardin de Séraphin Enrico, à St-Calais (Sarthe), © photo Marc Sanchez, 1977 ; le grand intérêt de cette photo, c'est son aspect documentaire didactique : on comprend mieux comment se présentait de la rue le site d'Enrico ; les photos parues ailleurs ne contextualisent en effet que très peu l'emplacement des diverses statues, dont certaines ont désormais atterri au Jardin de la Luna Rossa à Caen.

Marc Sanchez dans son texte de présentation ne veut pas entrer dans le détail des sources où lui et Martine Doytier ont trouvé les références des sites qu'ils sont allé visiter d'un bout à l'autre de la France (les trajets qu'il cite, sur un axe Nice-Lens, puis une perpendiculaire en direction de l'Ouest, font tout de même une sacrée distance qui nécessite quelques semaines de pérégrination, sans trop se presser...). Il rappelle qu'hormis le livre de Gilles Ehrmann, Les Inspirés et leurs demeures, paru en 1962, il n'y avait selon lui guère de livres à avoir mentionné ces environnements créatifs. Le livre de Bernard Lassus, Jardins imaginaires, sortit à la fin de cette même année 1977, soit après leur balade donc.

Le site de Fernand Chatelain, © photo Marc Sanchez, 1977 ; Chatelain est alors en vie, cela permet de voir comment se présentait son site, extrêmement tourné vers la route qui le longeait, destiné à interpeller les automobilistes, d'autant qu'il n'y avait alors aucun arbre – à la différence d'aujourd'hui – qui puisse entraver l'appréhension par les regards... ; autre fait notable, les statues étaient installées apparemment devant la clôture (au reste, assez peu dissuasive), sans crainte de vols possibles.

Sanchez expédie un peu cette question de sources, je trouve: "ces interventions « sauvages » font alors seulement l’objet de petits articles dans les journaux locaux ou dans des revues attirées par les curiosités et les bizarreries..." Eh bien, personnellement, j'aimerais qu'on nous donne la référence de ces "petits articles", de ces "journaux locaux", de ces "revues attirées par les curiosités et les bizarreries" (comme la revue Bizarre, par exemple?... avec ses deux articles, l'un de 1955 sur Camille Renault par le pataphysicien "Jean-Hugues Sainmont", l'autre de 1956 sur Picassiette par Robert Giraud, illustré par des photos de Robert Doisneau).

Martine Doytier rayonnante dans le fauteuil à l'air libre de Picassiette (Chartres, rue du Repos, quartier St-Chéron), © photo Marc Sanchez, 1977.

Dans ces années 1970, beaucoup d'intérêt pour les autodidactes de bord des routes se manifeste en effet chez les amateurs de contre-cultures, dans le vent des nouvelles orientations véhiculées par Mai 1968. Après le livre d'Ehrmann, un livre du poète Alain Borne est sorti en 1969 sur le Facteur Cheval chez l'éditeur Robert Morel. Un autre sur le même sujet, de Michel Friedman, chez Jean-Claude Simoën, suit en 1977 justement. Des ethnologues, comme Jean-Pierre Martinon (un "disciple" de Bernard Lassus, me semble-t-il), dans un numéro de la revue Traverses datant de 1976, éditée par le Centre Pompidou (qui ouvrit l'année suivante en 1977), tracent des parallèles entre les jardins savants de la Renaissance italienne et les environnements populaires, ce qui est en termes d'histoire de l'art est en avance sur le temps. Nombre de journaux, des quotidiens régionaux, consacrent à l'époque, de temps à autre, des articles à ces environnementalistes inspirés. Le phénomène d'ailleurs ne date pas des années 1970, comme c'est prouvé par la bibliographie assez ample que j'ai insérée à la fin de mon inventaire du Gazouillis des éléphants. Dès la fin du XIXe siècle, les magazines s'intéressaient déjà aux artistes improvisés qui font en outre, parfois, parler d'eux via l'édition de cartes postales. Les concours Lépine exposent certaines réalisations curieuses, bouchons ou marrons sculptés, inventions brindezingues, tours de force divers (tableaux ou plantes en mosaïque de timbres)... L'étude, le recensement de tous ces articles ou mentions d'artistes autodidactes, restent à faire, quitte à l'amplifier, et non pas à l'étouffer, ou le tenir, à tout le moins, secret. C'est pourquoi je regrette que Marc Sanchez n'ait pas cru bon de nous donner ces références de 1977... Mais il est homme à écouter les conseils...! Donc, ne désespérons pas trop, cela viendra peut-être...

Robert Pichot, à la Suze-sur-Sarthe, © photo Marc Sanchez, 1977 ; à noter que cette localisation corrige celle qui est fautive (Marc Sanchez me l'a confirmé en privé) dans le livre de Jacques Verroust... Ce dernier donne en effet la localité de Berfay, qui est assez distante de La Suze-sur-Sarthe ; notons au passage le grand nombre de cas de créateurs populaires en plein air ou non dans ces régions de l'ouest français...

_____

¹ Ces photos furent cependant présentées devant quelques privilégiés dans une conférence donnée par leur auteur à Nice, quelques mois après le retour des deux compères, mais elles ne paraissent pas avoir été publiées dans une quelconque édition papier depuis 1977.

13:38 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art visionnaire, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : martine doytier, marc sanchez, environnements populaires spontanés, photographie des autodidactes inspirés, facteur cheval, robert pichot, abbé fouré, gilles ehrmann, eugène juif, marcel landreau, picassiette, séraphin enrico, charles pecqueur, fabuloserie, petit-pierre, jacques verroust |  Imprimer

Imprimer

11/06/2021

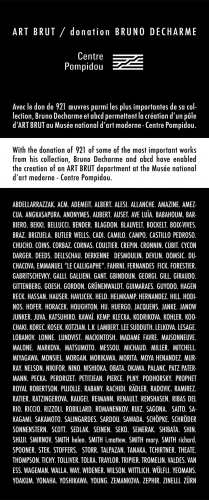

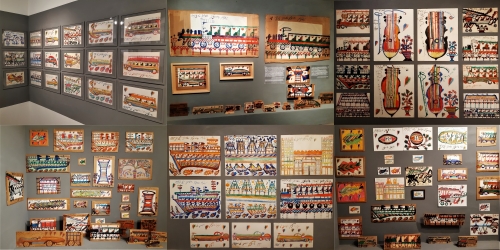

Donation d'art brut au Musée National d'Art Moderne

Cette note contient des mises à jour opérées le 14 juin.

La nouvelle est tombée ces jours-ci, Bruno Decharme et son Association ABCD font donation au MNAM de 921 oeuvres, de 242 auteurs différents (chiffre avancé sur le site de la collection ABCD), prélevées dans leur collection d'art brut, avec comme condition qu'une salle soit perpétuellement (?) consacrée à une présentation tournante de cette donation au sein même du Musée, situé comme on sait dans la raffinerie du Centre Beaubourg (il était commun au début de son existence d'appeler ainsi ce qui s'appelle aujourd'hui le Centre Pompidou, Centre qui se démultiplie désormais de plus en plus: Centre Pompidou-Metz, CP-Malaga, CP/Kanal à Bruxelles, CP/West Bund Museum Project à Shanghaï, futur CP francilien/Fabrique de l'art, avec des réserves qui seront déplacées à Massy...), Centre où, personnellement, je le trouve trop à l'étroit (le MNAM posséde 120 000 œuvres et objets dans ses collections : on n'en voit qu'une très infime partie à Paris).

Cette salle consacrée à l'art brut, selon une information parue dans le Quotidien de l'Art, sera-t-elle près du Mur reconstitué de l'Atelier d'André Breton ? Ce "Mur" qui est présenté au MNAM comme une "installation" alors qu'il s'agissait du résultat d'une concrétion d'œuvres et d'objets accumulés par Breton au gré de ses découvertes, rejets, etc., concrétion qui n'avait été finalement arrêtée qu'avec la mort du poète (la réinterpréter comme une "installation" tient donc d'un tour de passe-passe discutable...). Cela paraît corroboré par la précision donnée sur le site web d'ABCD, qui indique que la salle d'art brut sera au niveau 5 du Centre, et qu'elle ouvrira du reste le 23 juin, niveau 5 donc où se situe aussi le fameux "Mur" de Breton. Il est ajouté qu'"Une exposition sur l’art brut à partir de la donation sera programmée après les grands travaux de 2023, accompagné d’un catalogue raisonné."

Une autre condition demandée par Bruno Decharme est que la "donation va s’accompagner d’un pôle de recherche au sein de la bibliothèque Kandinsky afin de poursuivre les travaux déjà engagés sur l’art brut." (citation d'après le communiqué paru sur le site web d'ABCD).

Ont été extraits de la collection complète (qui contient au total 5000 œuvres, dont depuis quelques temps 1500 photos "brutes") des auteurs choisis comme "la quintessence de l'art brut" (selon des termes, prêtés à Bruno Decharme par Rafaël Pic dans le Quotidien de l'Art). La collection d'ABCD ne garderait ainsi que des œuvres "moindres" (toujours selon Le QdlA). Cette quintessence serait représentée par Aloïse, Wölfli, Darger, Jeanne Tripier, Crépin, Lesage, un Barbu Müller, légendé à présent (depuis ma découverte de l'identité de son auteur) "Antoine Rabany dit Le Zouave, Sculpture Barbu Müller", etc. (on en apprend plus encore sur le site web d'ABCD).

En se retournant vers une récente newsletter de l'ineffable Christian Berst, on découvre d'autres noms d'"artistes" (mot particulièrement confusionniste, je ne le répéterai jamais assez) présents dans cette donation: "Joseph Barbiero, Franco Bellucci, Julius Bockelt, Anibal Brizuela, Jorge Alberto Cadi, Raimundo Camilo, Misleidys Castillo Pedroso, Raymond Coins, James Edward Deeds, Fernand Desmoulins, John Devlin, Janko Domsic, Eugène Gabritchevsky, Giovanni Galli, Madge Gill, Ted Gordon, Emile Josome Hodinos, Josef Hofer, John Urho Kemp, Davood Koochaki, Zdeněk Košek, Alexandre Lobanov, Joseph Lambert, Raphaël Lonné, Dwight Mackintosh, Kunizo Matsumoto, Dan Miller, Koji Nishioka, Jean Perdrizet, Luboš Plný, Royal Robertson, André Robillard, Vasilij Romanenkov, Yuichi Saito, J.J. Seinen, Friedrich Schröder-Sonnenstern, Mary T. Smith, Harald Stoffers, Ionel Talpazan, Dominique Théate, Miroslav Tichý, Mose Tolliver, Oswald Tschirtner, August Walla, Melvin Way, George Widener, Scottie Wilson, Hideaki Yoshikawa, Anna Zemánková, Henriette Zéphir, Carlo Zinelli..." (je surligne en gras ceux qui me paraissent relever de la fameuse quintessence, selon moi ; mais quelques-uns sont insuffisamment connus de moi: Julius Bockelt, Anibal Brizuela, Jorge Alberto Cadi, Misleidys Castillo Pedroso, Raymond Coins, les Japonais (souvent issus d'ateliers)).

Ci-dessus la liste complète des auteurs faisant partie de la donation ABCD ; un petit jeu dès à présent, qui y manque? Je n'aperçois personnellement pas, ni Pépé Vignes, ni Jean Grard...

La quintessence de l'art brut, si ici de nombreux noms sont en effet marquants, il restera à ne pas oublier d'aller la rechercher là où elle est la plus présente, à savoir encore et toujours à la Collection de l'Art Brut, au Château de Beaulieu, à Lausanne, rassemblée au départ par Jean Dubuffet, puis notablement agrandie depuis 1976 (aujourd'hui près de 70 000 œuvres dont 700 sont présentées en permanence). Ceci dit pour relativiser le grand renfort de trompettes des récents laudateurs de Bernard Blistène (directeur du MNAM qui a réalisé l'accord avec Bruno Decharme, et qui part à la fin du mois de juin): le Quotidien de l'Art et aussi le galeriste Christian Berst qui dans une dernière newsletter grimpe littéralement aux rideaux de l'extase, en affirmant avec le plus grand aplomb : "L’exceptionnelle donation de près de 1000 œuvres¹ d’art brut que Bruno Decharme fait à Pompidou permet désormais d’écrire un chapitre essentiel de l’histoire de l’art. Tandis que l’art brut sort de l’angle mort où il fut trop longtemps relégué, le Musée national d’art moderne peut s’enorgueillir de son audace en devenant une référence et un exemple pour les institutions du monde entier."

"L'angle mort où "l'art brut aurait été trop longtemps relégué...", ne serait-ce pas avant tout l'angle mort de sa valeur marchande, dans l'esprit de ce monsieur qui ne se sent plus?

Et puis "l'audace" du MNAM, ça me fait bien rigoler...

La réputation de l'art brut, son histoire, sa connaissance sont tout de même bien enregistrées, et depuis fort longtemps. Il n'y a que ceux qui ne voulaient pas en entendre parler pour l'ignorer (et ceux-ci continueront dans la voie de ce mépris, ce qui vaut mieux qu'un respect assorti de mauvaise volonté)². Et précisément, si l'art brut est désormais bien connu, et conservé, c'est en particulier grâce à la séparation muséale, la distinction affirmée initialement entre l'art brut et le reste du champ artistique, qui furent mises en place par Dubuffet, Michel Thévoz, Lucienne Peiry en Suisse, continuée aujourd'hui par Sarah Lombardi. Même au LaM, l'Aracine a obtenu que les collections d'art brut soient conservées dans un département distinct. Cela a permis d'identifier clairement ses spécificités, en particulier les substrats culturels à l'œuvre par dessous ces créations si originales,

De l'art brut, de plus, n'en déplaise à ces messieurs, le MNAM en conservait déjà, dispersé certes au milieu de ses collections (quelles preuves, du reste, que cette dispersion ne recommence pas au bout d'une dizaine d'années de présentation de la donation?). A l'occasion de la donation Daniel Cordier, par exemple, un bel ensemble de peintures de Gabritschevsky sont entrées dans les collections du MNAM. On trouve également des peintures de Séraphine au MNAM ou de l'Algérienne Baya, défendue en son temps par André Breton. Des expositions remarquées ont été consacrées à l'art brut très tôt, que l'on songe à "Paris-Paris" (1981) où une merveilleuse salle lui était consacrée (avec un remarquable texte d'Henry-Claude Cousseau dans le catalogue, qu'on ferait bien de rééditer séparément, pour le mémoriser davantage), ou à Adolf Wölfli, et à Miroslav Tichy, sans parler des expos consacrées à Paul Eluard (où il fut question d'Auguste Forestier) et surtout à André Breton et ses enthousiasmes pour les autodidactes en tous genres (voir la roue ovale d'Alphonse Benquet dans le fameux "Mur", que j'ai contribué à faire identifier par les responsables du musée, voir cette note ancienne de mon blog).

Mais peut-être que cette dispersion, ce mélange de l'art brut avec l'art moderne ou contemporain, est justement ce qui plaît à un Christian Berst, dont les actions et les proclamations, depuis quelque temps, ne cessent de militer pour un tel mixage (voir sa galerie supplémentaire ouverte récemment, au titre snob, "The Bridge", qui cherche les confrontations entre brut et contemporain ; voir aussi les auteurs qu'il met en avant pour leur cérébralité digne de l'art contemporain le plus creux).

Je crois que personne ne l'a souligné. L'Etat français, en permettant l'entrée de ces donations d'art brut (l'Aracine au LaM tout d'abord en 1999, puis aujourd'hui une part de la collection Decharme à Beaubourg) dans de prestigieuses collections muséales d'art moderne et contemporain, réussit ce qu'avait précisément refusé Dubuffet vers 1970, après l'exposition d'art brut de 1967 au Musée des Arts Décoratifs (première grande exposition d'art brut publique et ce, dans un lieu institutionnel ; 1967... Messieurs les cuistres!), à savoir la confusion entre art brut et art culturel. Car, lorsqu'il réfléchissait au legs de sa collection dans ces années-là – qui allait aboutir ensuite à une donation à la Ville de Lausanne en 1972 –, il avait été proposé à Jean Dubuffet une intégration de sa collection au musée d'art moderne, comme l'a signalé Lucienne Peiry dans son livre L'Art Brut (première édition, 1997, chez Flammarion, voir page 172 ; réédition récente) qui retrace l'histoire de la collection. Le peintre-théoricien-collectionneur avait fermement décliné l'offre!

Trente ans plus tard, et aussi aujourd'hui cinquante ans plus tard, l'Etat français récidive. Ceci dit, c'est moins grave, puisqu'entre temps l'art brut s'est constitué en catégorie socio-esthétique au niveau international. Il sera difficile de le rendre soluble dans l'art content-potpot. D'autant qu'il ne cesse de se ramifier en branches et racines diverses et multiples, et que la créativité continue de se développer, toujours aussi anarchiquement en dépit des tentatives réificatrices de tous ordres...

Enfin, qu'on me permette de réitérer un propos que j'avais formulé il ya déjà longtemps dans un vieil Artension (article sur le musée de Laduz, « Un triangle d’or », Artension n°6, octobre 1988), pour moi l'art brut, par son substrat largement imprégné par la culture populaire des sans-grade a plus de cousinage avec l'art populaire curieux et l'art naïf visionnaire qu'avec l'art moderne et contemporain. C'est l'indice d'une bêtise bien française que d'avoir voulu depuis cinquante ans l'insérer à toute force dans les musées d'art moderne. Les Américains de ce point de vue se sont montrés bien plus intelligents en intégrant, au contraire, l'art brut dans un musée d'art populaire, à New York. Cela fait infiniment plus sens en effet.

Et nous, ici, au lieu d'un musée vivant de l'art populaire, on n'a que le MUCEM... qui expose ces temps-ci, Ô misère!, Jeff Koons...

_____

¹ Ici, Christian Berst, sans doute légèrement en transe, suivant le Quotidien de l'Art qui propose le même chiffre de "près de 1000 oeuvres" arrondit exagérément (voir plus haut le chiffre exact de 942 œuvres).

² A ce point, il n'est pas inutile de renvoyer mes lecteurs à une protestation publiée récemment dans Beaux-Arts magazine par le galeriste new-yorkais Andrew Edlin, pour réagir aux critiques de Christian Berst (parues dans le même journal) visant les Outsider Art Fair (Salon d'Art Brut et marginal) qu'Edlin monte régulièrement à New-York et à Paris (qui contribuent à l'évidence, là aussi, à la connaissance que le public peut acquérir du champ des œuvres brutes, naïves, ou singulières). Proférée sur un ton fort courtois et feutré, la réaction d'Edlin instruit au fond un procès en cuistrerie...

31/05/2021

Festival Hors-Champ des arts singuliers au cinéma (documentaire seulement, hélas...): le retour!

L'année dernière, ce sympathique festival organisé par l'Association Hors-Champ sur un jour et demi avait été annulé pour cause de virus.

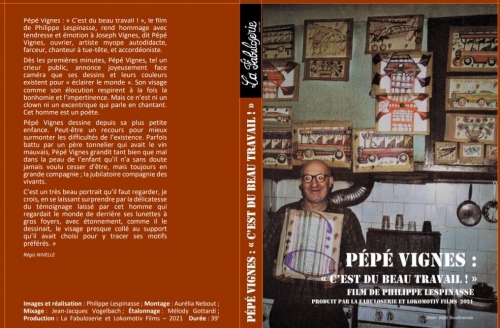

A souligner dans ce programme qui sera diffusé les 4 et 5 juin dans la salle L'Artistique, 27 boulevard Dubouchage à Nice, les films consacrés à Lee Godie, à Italo Farinelli (nouvel environnement populaire spontané que je ne connaissais pas), ou les films de Lespinasse sur La Pommeraie et Pépé Vignes.. Pour le reste, je botte en touche, soit parce que je ne connais pas, soit parce que je trouve les films assez quelconques.

Il ne s'en est pas complètement remis, puisque cette année, il revient quand même, mais en petite forme, avec un programme allégé (au point de vue variété et originalité), et dans un nouveau lieu d'hébergement, la salle de l'Artistique – l'auditorium du MAMAC à Nice n'étant pas disponible, cause Covid, et l'Hôtel Impérial, le délicieux Hôtel Impérial ayant, trois fois hélas!, fermé ses portes, apparemment définitivement... condamné par le Covid et ses répercussions économiques.

On se souviendra avec une nostalgie désormais poignante des rencontres que les invités à ce festival (dont j'ai été) eurent à maintes occasions le bonheur de vivre, dans la salle de séjour très cinématographique de ce vieil Hôtel Impérial, avec ses vases, ses bouquets de fleurs, ses tableaux, ses murs couverts de tapisseries, ses tentures, ses meubles baroques, ses poutres peintes, ses fauteuils en cuir – où parfois étaient projetés certains films, comme ceux de Guy Brunet, un peu longs, mais diffusés comme en avant-premières, dans une sorte de projection familiale – ou dans la salle de réception du petit déjeuner, avec son lustre de cristal, sa fresque de putti au plafond, ses baies donnant sur un jardin abrité à l'ombre de quelques palmiers, où dormait, marginalisée, une table ronde en rocaille attendant ses chevaliers, devenus définitivement fantômes....

La façade de l'Hôtel Impérial (et la clé de la chambre 25, recto et verso ci-dessus, avec son message original en cas d'oubli), photos Bruno Montpied, juin 2018.

Les Vénus et les amours au plafond de la salle à manger, ph. B.M., 2018.

Dans ma mémoire, j'aime à faire défiler les personnages d'un certain matin au petit déjeuner, Caroline Bourbonnais, avec qui je n'avais jamais eu l'occasion de me retrouver en tête à tête, Francis David, ce photographe mystérieux et réservé, comme venu d'un autre espace-temps, eût-on dit, Claude Massé que l'on m'avait dépeint bourru, difficile, mais qui me parut au contraire aimable et charmant (était-ce l'atmosphère de ce lieu magique qui métamorphosait tous ceux qui y passaient?), Vincent Monod le rire jamais loin des lèvres, Philippe Lespinasse, à la fois semblable à un passager tombé l'instant d'avant de la Lune et l'œil bientôt narquois, et Pierre-Jean, l'ineffable Pierre-Jean Wurst, l'hôte généreux et incapable de ne pas blaguer, venant faire la revue de ses invités, Guy Brunet... Marc Décimo... Alain Bouillet... Charles Soubeyran, un peu pontife en dépit de ses sandales sans chichis... Anic Zanzi, de la Collection de l'Art Brut de Lausanne, comme sur la défensive...

Affiche de ce 24e festival... Avec son titre choc habituel, tel qu'aime à en choisir, à chaque festival, l'équipe de l'association Hors-Champ...

19:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Hommages | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hôtel impérial à nice, association hors-champ, cinéma documentaire et arts singuliers, lee godie, italo farinelli, philippe lespinasse, caroline bourbonnais, francis david, claude massé, guy brunet, pierre-jean wurst, on n'est pas des gueux |  Imprimer

Imprimer

20/05/2021

Info-Miettes (37)

Musées, galeries rouverts

Citons quelques musées qui rouvrent depuis le 19 mai: à Laval: celui de l'Art Naïf et des Arts Singuliers (qui vient de finir de construire un site web) ; à Paris : la Galerie Claire Corcia (qui prolonge son exposition consacrée à Hélène Duclos qui s'était retrouvée victime du confinement), la Galerie Pol Lemétais (avec des outsiders américains du 19 mai au 6 juin) et la Galerie Polysémie qui reviennent faire un tour pour un mois dans les locaux de l'ancienne galerie de Béatrice Soulié rue Guénégaud (6e ardt), la Galerie Les Yeux Fertiles (avec une exposition intitulée "Boîtes à mystères"), également dans le 6e, le Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne, dans le 14e (qui prolonge jusqu'au 13 juin prochain son intéressante expo, "Follement drôle", pas vue du public, consacrée à l'humour des artistes pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, les oeuvres présentées provenant du MAHHSA et, fait bien plus inédit, de la Collection Prinzhorn à Heidelberg, voir l'article que j'ai consacré à l'expo dans le n°166 d'Artension en mars-avril dernier) ; A Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, le LaM (dont mon petit doigt m'indique qu'ils préparent là-bas une exposition prévue pour l'année prochaine sur un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, car je l'ai, dans un de mes anciens textes, appelée de mes vœux : Art brut et surréalisme ; on sait que contrairement à la collection de l'Art Brut à Lausanne, les conservateurs du LaM en charge de l'art brut ont une sensibilité particulière envers André Breton et les surréalistes, l'idée de l'expo est donc logique) ; à Marseille : la Galerie Béatrice Soulié, désormais seulement installée dans la cité phocéenne, monte une "Rétrospective Louis Pons (1927-12 janvier 2021)" du 11 juin au 7 août 2021, voir ici le dossier de presse ; en Belgique: le Musée de la Création Franche de Bègles est, on le sait, fermé pour travaux (environ deux années), cela ne l'empêche pas de faire des expo hors-les-murs comme celle qui s'ouvrira du 21 mai au 12 décembre 2021 à la Fondation Paul Duhem, à Quevaucamps.

Vue de l'expo Outsider Roads organisée par Pol Lemétais dans l'ancienne galerie Soulié, ph. Galerie Lemétais. ; au mur divers outsiders américains comme Kenneth Brown ou Henry Speller, voire John Henry Tooner...

*

PIF, quésaco?

Cet acronyme signifie Patrimoines Irréguliers de France. Il s'agit d'une association animée par trois Italiens, Roberta Trapani, Chiara Scordato, Danilo Proietti et un Français, Olivier Vilain. ils viennent de finaliser leur site web où l'on apprend plus sur leur action et leurs projets, qui flirtent avec les cultures alternatives. Ils s'intéressent comme moi aux environnements atypiques, mêlant dans un même sac environnements et artistes marginaux plus ou moins inventifs (Jean-Luc Johannet, Danielle Jacqui, Jean Linard...) et créations environnementales spontanées plus strictement populaires.

Jean-Luc Johannet, une maquette de ville imaginaire exposée dans le hall de la Halle Saint-Pierre dans le cadre d'une exposition montée par le PIF en 2018, ph. Bruno Montpied.