18/02/2013

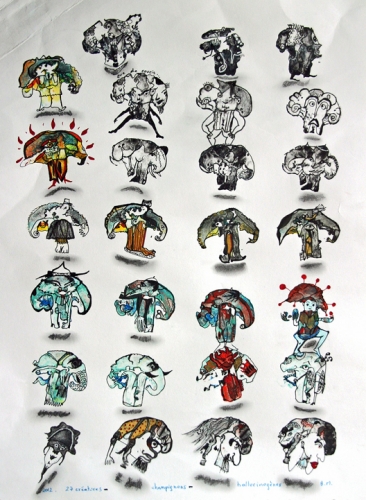

Martine dans tous ses états

D'une certaine mode actuelle du détournement...

17/02/2013

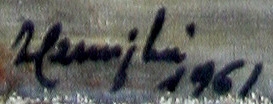

Hemijki, Hemijhù, Hernijhui, ou quoi encore?

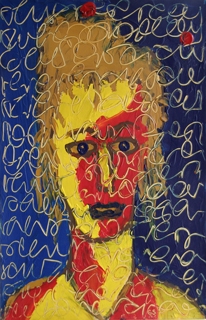

Peintre non identifié (Hemijhui?), huile sur toile, 51x33,5 cm, 1961

Voici une œuvre trouvée aux Puces, que j'ai acquise ne pouvant quasiment faire autrement car elle me faisait de l'œil avec insistance, ce qui est le critère dominant dans mes choix d'acquisition. La signature est difficile à lire, au début il y a un H puis on peut raisonnablement croire à EMIJ mais à la fin, c'est plus dur...KI? HÙ? J'ai cherché sur internet à différentes orthographes, et n'ai rien trouvé qui puisse indiquer que ce peintre ait laissé d'autres traces au moins sur la Toile.

Signature agrandie comme demandé par RG dans les commentaires à cette note...

L'écriture de cette peinture est assez composite. On se croirait en présence d'un artiste moderne des années 60 lorgnant du côté d'une certaine abstraction, ou peut-être plus exactement de l'art dit informel. En même temps, par son aspect relâché, traîne-savates, aux limites d'une concentration totalement évanouie, hésitant entre basculement dans l'hébétude ou dessin automatique, cette toile se rapprocherait d'une certaine forme d'art brut. A-t-on affaire à un professionnel ou à un amateur? Ou bien à un peintre d'un pays peu fourni en adeptes d'une modernité telle que celle en usage dans les pays occidentaux, et qui aurait tenté malgré tout de suivre l'exemple de ses collègues européens ou américains...? Le patronyme semble indiquer une origine aux frontières de l'Europe de l'Ouest, ayant des consonnances proches du serbo-croate (Hemijski est le nom d'une université à Belgrade, à ce que j'ai vu sur la Toile). Quelqu'un en saurait-il plus?

14:23 Publié dans Art Brut, Art moderne méconnu, L'oeil du Sciapode | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art moderne méconnu, art moderne anonyme, art informel inconnu, art brut hypothétique, hemijhù, hemijki |  Imprimer

Imprimer

16/02/2013

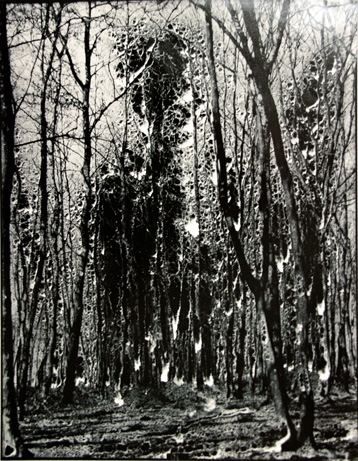

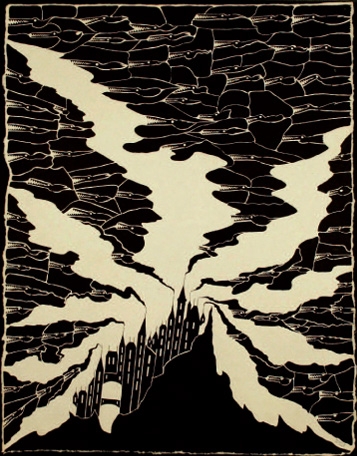

La montagne de la tête

Ce soir, j'ai envie de m'épancher, de me répandre à propos d'un de mes dessins produit durant ces deux derniers jours. Vite arrivé... Et pourtant, pour une fois, j'en suis fort satisfait. C'est un bébé qui n'a pas l'air comme les autres. Dans le flot (façon de parler!) de ma production, il y a en effet pas mal de clones, de répétitions, de visages et de compositions déjà-vus. Des leitmotivs, des séries, des obsessions, des façons de composer ou de tracer qui reviennent régulièrement, parfois après de longues éclipses, mais tout de même persévérantes, refaisant surface fidèlement de loin en loin. Et puis, il y a les cas à part, les enfants uniques, les solitaires, et c'est généralement à ceux-ci que je m'attache, que je n'aime pas vendre et laisser partir. Le dernier venu est du lot.

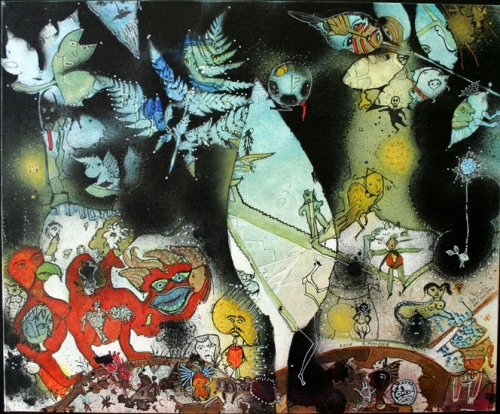

Bruno Montpied, La Montagne de la tête, 29,7x21 cm, 2013

De taches d'encre semées au début, distribuées aléatoirement sur la feuille de papier, avec des frottages de mine de plomb, de crayons noirs dont les traits, les gribouillis furent étalés au doigt - technique souvent utilisée ces temps derniers - peu à peu, en rajoutant ici et là des traits apposés comme souvent, au jugé, a fini par émerger tout d'un coup une tête, une énorme tête, aux dimensions d'un paysage. Fichée, tel un chef coupé sur une pique de Sans-Culotte, mais cette fois au sommet d'un pic, d'une montagne à l'horizon. Cette dernière se reconnaît du reste grâce à ses verts pâturages où paissent de drôles de ruminants, où se pavane un volatile faisant l'important. Des têtes monumentales de ce calibre, je n'en ose pas si souvent que cela. Je l'ai laissée venir par hasard, elle s'est imposée à mon regard, plusieurs heures après avoir été dessinée, ou du moins après que les traits, les frottis et les taches qui la constituent eurent été posés, chargés de représenter autre chose, en l'occurrence des surfaces abstraites, et des corps en équilibre improbable (le personnage ocre) ou comme virevoltant...

Tout à coup, je vis une tête aux yeux complètement assymétriques, une mèche lui tombant tout du long de sa joue droite, manquant de couvrir la bouche ocre (qui est simultanément le corps du personnage en équilibre), vaguement boudeuse, mais aussi à l'expression résolue, têtue. Ce personnage ocre tend le bras gauche vers l'œil droit de la tête géante comme cherchant à recueillir ce globe oculaire prêt à se détacher de son orbite telle une larme en formation. De son bras droit, il tient en équilibre sur une barre, où reposent également ses deux jambes (une "cinquième jambe" qui a tout l'air d'une espèce de phallus considérable se fait sentir ou embrasser par les lèvres lippues d'une ombre de bestiole, hésitant entre ombre et nuage...). La barre paraît tenue assez fermement dans un manchon, ou un immense gant de boxe d'un ocre presque brun, placé sous le menton d'un personnage barbichu assis sur un curieux fauteuil rouge (un fauteuil dont le dossier rampe en épousant le bas du dos du barbichu). Ce dernier porte des sortes de minuscules nattes rigidifiées, hérissées et terminées par des perles. De la tête gigantesque poussent des excroissances ténébreuses qui ressemblent à des cornes assez semblables à celles d'un bouc. Est-ce le Diable ?

Souvenir, réminiscence d'une randonnée ancienne en montagne dans le Mercantour avec Christine, lorsque au bout de trois ou quatre jours d'ascension continue depuis la mer Méditerranée, voyant à l'horizon le col vers lequel nos pas nous portaient et nous emportaient, nous rêvions sur le nom de cette barre rocheuse plus haute que tous les reliefs avoisinants, le Pas du Diable, immense chaos rocheux que nous escaladâmes dans un silence sauvage, des filaments nuageux glissant par-dessus nous qui montions, épuisés et oppressés? Au sommet, après un petit défilé, nous trouvâmes un petit lac comme un miroir de bijoutier, et en dessous une étroite vallée très minérale qui par un sentier artificiellement tapissé d'un semis de gravier écru et bordé de fleurs fragiles et minuscules nous permit de descendre, en extase, vers la Vallée des Merveilles où d'autres randonneurs nous attendaient, ayant transformé par l'affluence de leurs tentes de camping le site en un nouveau Woodstock transféré par magie (si l'on peut dire...) dans les Alpes.

23:29 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : bruno montpied, têtes, montagnes, art singulier, pas du diable, mercantour, diable, vallée des merveilles, woodstock |  Imprimer

Imprimer

12/02/2013

Sur le catalogue de "La Création Franche s'emballe! (Itinérance d'une collection insoumise)"

Avec la première exposition prévue pour être itinérante, a priori dans la région Aquitaine aux dernières nouvelles, d'une partie de la Collection du Musée de la Création Franche à Bègles (elle se termine le 14 février, soit dans deux jours), réalisée en collaboration avec des étudiants en master professionnel Régie des Œuvres et Médiation de l'Architecture et du Patrimoine de l'université talençaise Michel de Montaigne, est paru un catalogue où l'on retrouve une discussion fort instructive à propos du projet qui fut celui de Gérard Sendrey, le principal initiateur du musée.

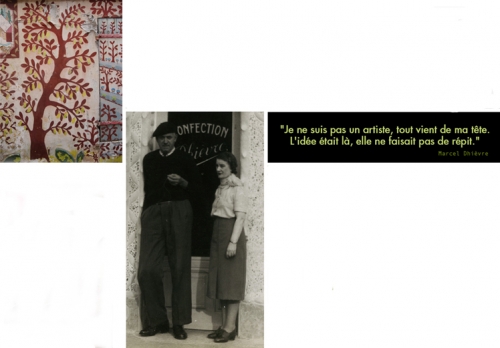

Portrait de Gérard Sendrey (assez semblable à un clergyman ce jour-là...), sur le seuil du musée de la Création Franche à Bègles, 1997, ph. Bruno Montpied

Je ne ferai pas mystère, moi qui ai toujours été franc avec lui (au point de commencer dans mes tout premiers rapports épistolaires en 1988 – et non pas en 1990, comme il le dit dans la discussion ci-dessus évoquée ; c'est lui qui m'écrivis le premier, le 24 septembre 1988, alors qu'il venait de créer sa galerie Imago dans une petite maison à côté de la mairie de Bègles, il cherchait alors des adresses, des créateurs, ce que je n'hésitai pas à lui fournir sur le champ – au point de commencer, donc, par me disputer avec lui, à deux doigts de nous brouiller même), je ne ferai pas mystère que j'ai toujours trouvé la prose de Gérard extrêmement touffue, labyrinthique et pour tout dire de façon plus abrupte (l'art abrupt, ça existe aussi!), assez lourde en somme. Je ne pense pas que, parmi tous les médiums qui se soient proposés à lui, ce soit dans l'écriture que Gérard Sendrey se sente le plus à l'aise. Par contre, dès que l'on publie des propos de Gérard, des discussions, des interviews (non trop réécrites par lui), des paroles, on trouve un Sendrey parlant plus clair et franc, ce qui donne une immédiate assise à ses propos. C'est ce qui se passe dans le débat avec divers intervenants qui est publié dans ce catalogue. On tient là (enfin, serais-je tenté de dire) une véritable profession de foi, faisant office de manifeste et de définition de la création franche, qui pourra servir dans le futur.

Gérard Sendrey, portrait de Marie, 50x32 cm, 2003, coll. BM

A bien lire et écouter Sendrey, on comprend que ce terme de Création Franche recouvre un ensemble de créations très variées que l'on ne peut identifier avec l'Art Brut, comme certains dans ce débat tentent de l'instiller (je pense notamment au "maître de conférence" spécialisé en histoire de l'art contemporain à l'université Michel de Montaigne, Richard Leeman, qui pense que l'on devrait utiliser les termes d'Art Brut au sens galvaudé par les journalistes et les ignorants du corpus, de manière à l'appliquer tout uniment à l'ensemble de la collection de la Création Franche : bel exemple de manque de rigueur – on a pourtant affaire à un enseignant). Il insiste aussi sur la distinction nécessaire à faire entre artistes et créateurs, ou auteurs "francs" (cet adjectif signifiant avant tout "libres", "indépendants" pour lui), ce que ses auditeurs ne paraissent pas toujours intégrer du reste... Ce qui n'a rien d'étonnant, étant donné la mode actuelle qui cherche à amalgamer l'art brut, les créations marginales, produits par des personnes extérieures au monde des Beaux-Arts, avec le reste de l'art contemporain produit par des professionnels. Cela Sendrey ne l'évoque pas, se plaçant plutôt... sur un terrain anthropologique disons.

On sent bien à travers ses réponses aux diverses questions qui lui sont posées que Gérard Sendrey a été préoccupé avant tout de rassembler à côté de sa propre recherche (à la manière d'un Dubuffet dont il est visiblement imprégné mais qui collectionnait des créateurs nettement moins communicatifs), toute une série de créateurs possédés par leur inspiration, créant sans souci impérieux de reconnaissance, des Naïfs, des Surréalistes contemporains, des Bruts, des handicapés mentaux, des personnes écorchées, des auteurs issus des couches populaires, etc. Son projet se rapprocherait davantage d'une vision d'un art outsider que d'un art brut. Le curseur ne se déplaçant jamais du côté du conceptuel, des vidéastes, des amateurs de performance, de "happenings", etc. parce qu'il reste profondément attaché à la création qui est avant tout plastique. La notion de partage entre l'auteur et le public est également réaffirmée par Sendrey, ce point à lui seul distinguant la création franche de l'art brut, production de personnes nettement plus introverties.

Bruno Montpied, Par la porte des feuilles, 38x46cm (8F), technique mixte sur carton entoilé, 2004, collection du Musée de la Création Franche

Pour conclure cette note qui se doit de rester circonscrite, je souhaite apporter une précision quant à un faux souvenir qu'il émet page 23 du catalogue (en face d'une reproduction bien sombre d'un tableau à moi faisant partie du musée, voir ci-dessous). Gérard évoque la fondation de la revue Création Franche en 1990 et dit que c'est moi, Joe Ryczko et Jean-Louis Lanoux qui sommes venus le voir pour l'inciter à créer une revue. Il commet ici une erreur à mon avis. Les trois qui l'incitèrent furent plutôt Jean-François Maurice, Ryczko et Lanoux. Je parlais certes, parallèlement, avec lui dans nos courriers depuis nos premiers contacts en 1988 de l'idée de faire une revue sur les arts spontanés (Raw Vision venait d'apparaître dans le monde anglo-saxon, son premier numéro sortit au printemps 89, tandis que je rêvais depuis plusieurs années d'une revue sur les mêmes sujets qui aurait paru en France). Mais les trois que j'ai cités plus haut vinrent le voir sans m'en parler, à part Ryczko (bien que j'aie aidé à mettre toutes ces personnes en contact les unes avec les autres ; contrairement à ce qu'affirme Sendrey, nous nous connaissions bien tous...). L'un d'eux, comme je m'en suis déjà ouvert dans une note précédente, m'écartait comme un individu difficile à gérer... La revue ne fut pas donc initiée par moi, je refusais de participer aux deux premiers numéros tant que l'individu qui m'évinçait comme membre du comité de rédaction serait directeur de la publication. Ce n'est que lorsque cet individu fut écarté du poste, que j'acceptai de participer à la revue. L'avenir prouva que ma supposée ingérabilité était largement imaginaire. On avait utilisé l'argument, à mon humble avis, par un réflexe de banale et mesquine jalousie.

12:51 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : création franche, gérard sendrey, bruno montpied, la création franche s'emballe!, art brut, art singulier |  Imprimer

Imprimer

05/02/2013

Le gagnant du quizz des vedettes de Guy Brunet

Il était temps de proclamer les résultats de notre jeu de début d'année. Cela commence à ruer dans les brancards du côté des joueurs. Alors voici tout d'abord les noms des stars qu'il fallait reconnaître: 1. Jane Birkin, 2. Danielle Darrieux, 3. Romy Schneider, 4. Catherine Deneuve, 5. Micheline Presle, 6. Paul Meurisse, 7. John Wayne, 8. Burt Lancaster.

Chatherine Deneuve et ses collègues chez Guy Brunet, ph Bruno Montpied, 2012

J-C. et C.B. étaient bien partis pour les quatre premiers mais ont fléchi sur les trois suivants avant de se reprendre sur le dernier, mais cela n'a pas suffi. Luc M. de Rézé a participé ensuite, tout au plus en effet... Emmanuel Boussuge comme J-C. et C.B. était bien parti et s'est effondré ensuite, malgré Presle et Lancaster reconnus (ce n'est pas facile pour la délicieuse Micheline Presle qu'on a tendance à oublier, à tort), il a accumulé trois erreurs rédhibitoires. Darnish a fait trois fautes (et demi), voyant une Brigitte Bardot à la place d'une Jane Birkin (mais il y eut interchangeabilité entre les deux à un moment dans la vraie vie, alors il n'était pas loin). Il y a eu aussi un autre joueur (Cosmo?), mais son commentaire a été malencontreusement effacé par ma maladresse (contacté, il n'a pas renvoyé ses réponses, qui de toute manière étaient entachées de trop d'erreurs).

Elizabeth Taylor et ses copines, chez Guy Brunet, ph BM, 2012

Non, celui qui a fait le moins de fautes, seulement une, Simone Valère (qui se souvient encore d'elle pourtant? Seulement Spiritobono!) au lieu de Romy Schneider, c'est le sus-nommé Spiritobono à qui je dois maintenant annoncer en privé son succès, si d'aventure il ne croisait pas sur ce blog. Oui, il est bon physionomiste, et plus que cela, il sait lire du Guy Brunet dans le texte! Il gagne donc un catalogue de la collection de l'Art Brut (à signaler que les seconds, par ordre d'arrivée, sont J-C. et C.B., suivis en troisième position par Emmanuel Boussuge, ceci dit au cas où le gagnant ne se manifesterait pas pour recevoir son lot...).

Acteurs et producteurs anglais et américains, Woody Allen, Hitchcock, Von Stroheim... Chez Guy Brunet, ph BM, 2012

23:28 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Cinéma et arts (notamment populaires) | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : guy brunet, spiritobono, art modeste, cinéma et art populaire, art naïf |  Imprimer

Imprimer

04/02/2013

Une Cecilia Gimenez complètement "destroy"

Bon, voici, en écho aux derniers commentaires sur Cecilia Gimenez, la "profanatrice" involontaire de Borja en Espagne, le portrait que le peintre Eric Lefeuvre lui a consacré (visible sur son site). Je la trouve ainsi complètement destroy la Cecilia. Un portrait en vieille dingue prête à exploser. Pas sûr que cela lui plairait...

Eric Lefeuvre, Retrato de Cecilia Gimenez, 2013

22:55 Publié dans Art moderne ou contemporain acceptable | Lien permanent | Commentaires (17) | Tags : cecilia gimenez, éric lefeuvre, dessin contemporain, borja, destroy |  Imprimer

Imprimer

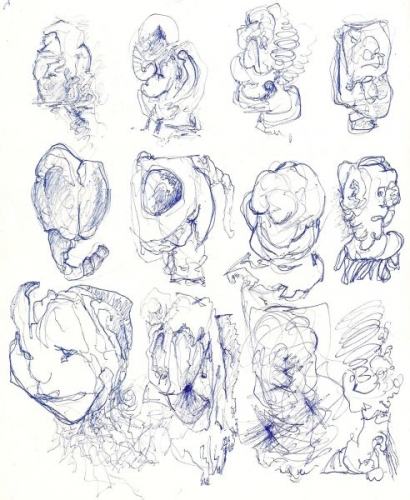

Le Fol de Chaillot, Gérald Stehr étend son linge au Palais, Thibaud Thiercelin jouant les bonus

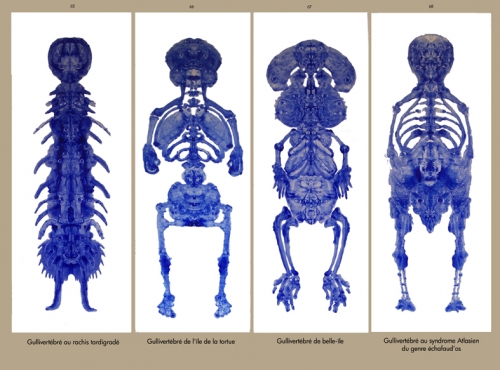

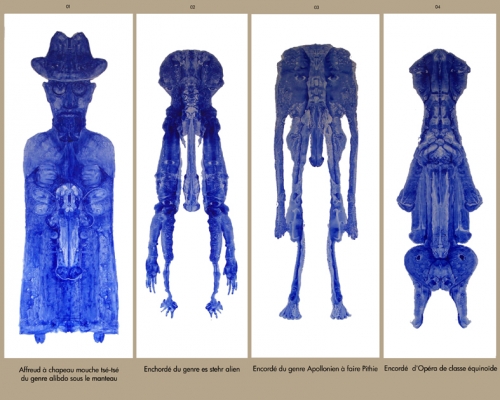

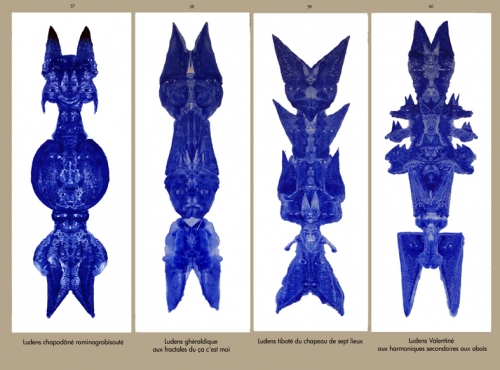

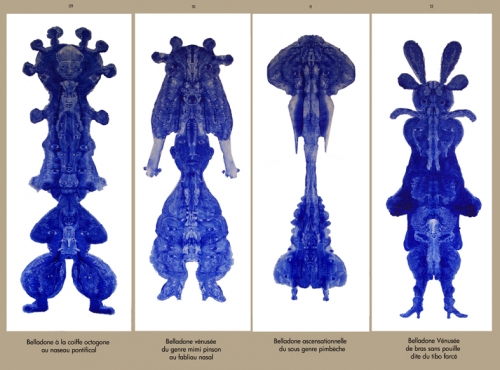

Gérald Stehr a une imagination picturalo-littéraire étourdissante. J'en reste à chaque fois plus baba. Voici qu'il va exposer ses "Homo Rorschachiens", des peintures bleues sur toile tout en hauteur (voir illustrations ci-dessous) comme on étend son linge, dit-il plaisamment, au Palais de Chaillot, invité par le chorégraphe Alban Richard. Le vernissage de l'expo aura lieu le 13 février prochain, à partir de 21h30, après la première de Pléiades, la chorégraphie de ce dernier montée sur une partition pour percussions de Iannis Xenakis.

Gérald Stehr, une des planches d'Homo Rorschachiens

Il a intitulé cette présentation " Le septième voyage de Gérald", prévue pour durer à peine dix jours, du 13 au 23 seulement aux heures ouvrables de Chaillot (mais curieusement sur le site de ce dernier, l'expo est intitulée "Les variations de la figure"). Il y aura une section de 72 Homo Rorschachiens (le groupe entier en compte 144). Pourquoi "Rorschachiens"? Parce que Gérald Stehr depuis des années travaille les taches et les empreintes, avec pliage à la manière des tests de Rorschach (du nom du psychiatre qui les inventa en 1921 pour soigner ses malades, en s'inspirant de jeux graphiques qui avaient déjà au XIXe siècle une longue tradition derrière eux). Il produit par des aller-retours continuels entre expérimentations et interprétations toute une smala de personnages plus incroyables les uns que les autres, extrêmement impressionnants je dois dire. Il devrait logiquement frapper l'imagination de beaucoup, si les petits cochons ne le mangent pas d'ici là (pourquoi ne lui a-t-on pas proposé d'exposer davantage depuis le temps? C'est un des grands mystères de ce temps, la cécité de nos médiateurs professionnels).

Il produit par des aller-retours continuels entre expérimentations et interprétations toute une smala de personnages plus incroyables les uns que les autres, extrêmement impressionnants je dois dire. Il devrait logiquement frapper l'imagination de beaucoup, si les petits cochons ne le mangent pas d'ici là (pourquoi ne lui a-t-on pas proposé d'exposer davantage depuis le temps? C'est un des grands mystères de ce temps, la cécité de nos médiateurs professionnels).

Gérlad Stehr

Avec Gérald Stehr, exposera également Thibaud Thiercelin, un de ses complices, avec 4 modestes toiles (de 2 x 2 m tout de même). Voir ci-dessous. Avis donc aux amateurs, voici encore une expo à ne pas manquer.

Thibaud Thiercelin, Mes Îles, 2 x 2 m

10:14 Publié dans Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : gérald stehr, alban richard, pléiades, xénakis, percussions de strasbourg, thibaud thiercelin, homo rorschachiens, taches d'encre, tests de rorschach, empreintes |  Imprimer

Imprimer

02/02/2013

Guy Harloff, le Hollandais volant

C'est le retour d'un peintre en ce moment, Guy Harloff (1933-1991), à la Galerie Les Yeux Fertiles (27, rue de Seine, Paris VIe ardt ; expo du 19 janvier au 28 février avec des peintures de Yolande Fièvre, des oeuvres de très belle qualité de Henri Goetz, Jiri Kolar, Christian d'Orgeix -on aimerait en voir plus de ce dernier- Mimi Parent, Jean Terrossian), sorte de peintre fantôme de la modernité passablement oublié, et peut-être inaperçu déjà de son temps, malgré des expositions marquantes en 1961 à la Galerie La Cour d'Ingres, ou chez Arturo Schwartz à Milan, ou encore à Venise. Peintre globe-trotter d'origine hollandaise, qui voyagea passablement en Italie, en Turquie, en Iran, dans le monde arabe, aux USA, et ailleurs en Europe, c'est peut-être pour cette raison qu'il n'eut pas le temps de marquer les mémoires dans les lieux traversés (je pense aussi à une autre artiste, apparentée au surréalisme, Alice Rahon-Paalen, qui voyagea beaucoup, exposa partout, fut une peintre inventive vite oubliée ; un DVD de la collection Phares d'Aube Elléouët a su réparer récemment cet oubli).

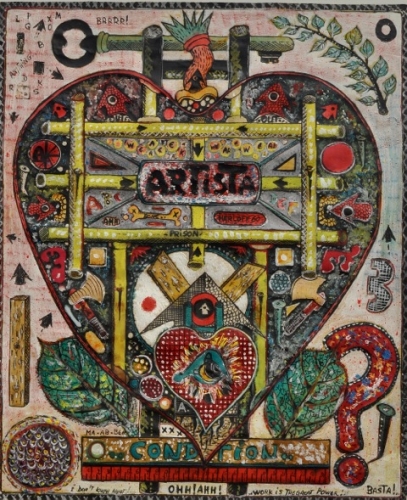

Guy Harloff, Heart, 1960, technique mixte sur papier, 41x34 cm

Sa peinture est un agglomérat de symboles venus de diverses cultures, entre autres orientales. Voici ce qu'écrivait à ce sujet Nanos Valaoritis en 1963 dans le n°28 de la revue Bizarre, numéro entièrement consacré à Harloff (j'avais ça chez moi sans l'avoir jamais lu, tout arrive): "Toujours entourés d'objets et enrichis d'inscriptions et exclamations diverses en toutes langues et écritures, apparaissent des soleils resplendissants, des roses des vents, belles comme des mariées, des roues du Destin, des feuilles, des ammonites, l'œil dans l'œil, le cœur dans le sexe, le triangle hermétique, images dont l'intention se rapporte plutôt au lyrisme et à la poésie spontanée qu'à la signification cachée, au défi et à la protestation ouverte d'esprit didactique, plutôt qu'à la cabale phonétique". Que "l'intention se rapporte plutôt à la poésie spontanée qu'à la signification cachée" me ravit et me séduit, parce que généralement les langages symboliques me paraissent d'une insupportable lourdeur. Ici, avec Harloff, rien de tout cela. Une qualité plastique indéniable que l'on soit dans le noir et le blanc du stylo Bic (travaux très proches de certains embrouillaminis visionnaires et ténébreux de l'art brut) ou dans la jubilation chromatique.

Une qualité plastique indéniable que l'on soit dans le noir et le blanc du stylo Bic (travaux très proches de certains embrouillaminis visionnaires et ténébreux de l'art brut) ou dans la jubilation chromatique.

Guy Harloff, une des oeuvres exposées aux Yeux Fertiles

Cet artiste se tint apparemment en lisière des courants dominants de son époque, restant sincère, concentré sur son inspiration et son chemin personnel. Il paraît de la même race que d'autres créateurs indépendants d'après-guerre, comme Jacques Le Maréchal, Michel Macréau, Jan Krisek, Hans Reichl (à qui Harloff reconnaissait devoir beaucoup) ou encore Gaston Chaissac. Il pourrait faire figure comme eux de grand ancêtre des créateurs "singuliers", ce mot si dévalorisé actuellement mais que je continue d'employer pour désigner les créateurs en marge du cirque médiatique, les périphériques de l'art contemporain ne se résignant pas à abandonner les arts plastiques traditionnels, les vrais purs, non vénaux...

Galerie Les Yeux Fertiles, vue de l'exposition Guy Harloff

Les "Singuliers" d'aujourd'hui souscriraient peut-être à cette envolée lyrique et pleine d'un bel excès de Guy Harloff parue elle aussi dans le même numéro 28 de Bizarre:

"Je pense que la peinture devrait rentrer dans la clandestinité ; tout comme les premiers chrétiens dans leurs catacombes. Il serait salutaire qu'elle redevienne, au moins pour un certain temps, souterraine, interdite. On peindrait en cachette, sans montrer ce que l'on fait. Pour soi-même. C'est mon désir le plus cher, et le plus secret.

En effet notre travail supporte un poids énorme et écrasant. Il est la proie des marchands, l'enjeu des spéculations, le gagne-pain et le moyen de faire fortune de beaucoup d'individus qui, sans la peinture, se tourneraient vers d'autres occupations tout aussi lucratives. Il faut produire pour ce marché, en accepter les liens, la tyrannie, les conséquences, ou bien rester dans l'ombre, solitaire, et crever de faim. La plupart d'entre nous travaillent dans des conditions désastreuses, sollicités de toutes parts, assaillis, vilipendés ou portés aux nues, toujours à la limite de l'endurance physique et spirituelle. Il s'ensuit généralement un abaissement de la qualité de la peinture, et bien des œuvres commencées dans la réalité et la vérité finissent en queue de poisson. Actuellement, nous sommes saturés de mauvaise peinture, et l'on voit un peu partout des tableaux et des dessins, signés même par des grands noms, qui auraient intérêt à être déchirés, ou tout au moins, à ne pas sortir de l'atelier.

C'est pourquoi je propose, le plus sérieusement du monde, qu'une loi internationale, ou quelque chose dans le genre, soit votée qui interdise la vente des tableaux, et l'acte de peindre.

Ceux qui continueraient malgré tout (moi, par exemple), les vrais mordus, ceux qu ne peuvent faire autrement, eh bien, ils peindraient quand même, mais en cachette, et cela serait toléré..." (Guy Harloff, extrait de "Où il est question de quelque chose d'autre...").

Guy Harloff, dessins au stylo Bic, expo à la galerie Les Yeux Fertiles

15:25 Publié dans Art moderne méconnu, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : guy harloff, alchimie, art singulier, périphérie de l'art moderne, art moderne méconnu, galerie les yeux fertiles, alice paalen, dvd les phares |  Imprimer

Imprimer

27/01/2013

Rêve sur rue

Donc, l'action de rêver en vitrine a bien eu lieu. Je n'ai pas d'information pour le moment sur ce que cela a donné. Voici quelques photos prises le jeudi 24 janvier. A la tête du dormeur équipé d'un bandeau oculaire et de boules Quiès, enfoncé dans une chaude couette écarlate, on voit que des textes ont été produits, tandis que les deux numéros de la revue qui accueillit ce rêveur en performances, l'Or aux 13 îles, se tiennent en sentinelles près du rêveur. Amusante coïncidence, l'après-midi où je suis passé, à quelques mètres de la vitrine au dormeur, était garé un camion de déménagement exhibant en trompe-l'œil une charmante baigneuse faisant ses ablutions moussantes en lisière de rue elle aussi. L'esprit du dedans-dehors soufflait fort ce jour-là, rue Dauphine...

Virgile Novarina l'intrigant dormeur de l'Inlassable Galerie, jeudi 24 vers 15h, ph Bruno Montpied

Plus près...

On peut lire le texte récemment produit à un réveil: "Pour une femme téléchargée, vous êtes bienveillante..."

Se baigner ou rêver devant tout un chacun, l'imaginaire qui tend à devenir réel

26/01/2013

Mes récentes publications (Info-Miettes n°21 bien narcissiques car centrées sur ma pomme)

"Art populaire et art brut, quelques exemples de comparaison", Actes I du séminaire sur l'art brut 2010-2011, dirigé par Barbara Saforova, éditions ABCD, 2012

J'ai participé à ce séminaire qui se déroule dans les locaux du Collège International de Philosophie afin de présenter quelques éléments pemettant de mettre en regard art brut et art populaire insolite. Le but était de tenter de mettre en lumière à quel point, tout au moins pour une bonne part des collections d'art brut de Dubuffet transférées à Lausanne, l'art brut recélait des œuvres dont le style et les sujets étaient visiblement proches ou dérivés, malgré des ruptures, d'œuvres faisant partie des corpus de l'art populaire des campagnes d'autrefois. Comme je l'ai dit (briévement) dans mon intervention (dont le texte est donc paru dans ses Actes I publié l'année dernière), cette couleur populaire des collections était apparente surtout dans les premières décennies de la collection (commencée comme on sait vers 1945).

J'ai participé à ce séminaire qui se déroule dans les locaux du Collège International de Philosophie afin de présenter quelques éléments pemettant de mettre en regard art brut et art populaire insolite. Le but était de tenter de mettre en lumière à quel point, tout au moins pour une bonne part des collections d'art brut de Dubuffet transférées à Lausanne, l'art brut recélait des œuvres dont le style et les sujets étaient visiblement proches ou dérivés, malgré des ruptures, d'œuvres faisant partie des corpus de l'art populaire des campagnes d'autrefois. Comme je l'ai dit (briévement) dans mon intervention (dont le texte est donc paru dans ses Actes I publié l'année dernière), cette couleur populaire des collections était apparente surtout dans les premières décennies de la collection (commencée comme on sait vers 1945).

Depuis quelque temps, l'art brut tend à être redéfini dans différents travaux, notamment ceux de la directrice de ce séminaire Barbara Safarova, travaux qui insistent sur la dimension transgressive de l'art brut, détachée de tout souci de communication, quasi volcanique, se limitant à la matière pure du signe. Le rapport à la culture, à une présupposée absence de culture (même seulement artistique), est moins abordé désormais. L'aspect sociologique est beaucoup moins présent (l'aspect de démocratie directe dans l'art n'intéresse pas les commentateurs actuels, peu politiques). On se concentre désormais davantage sur le côté anthropologique (comme le fait par exemple dans ces Actes une Céline Delavaux) ou esthétique des productions de l'art brut (voire poétique, comme le fait l'assez délirant Manuel Anceau, toujours un peu à la limite de la voyance).

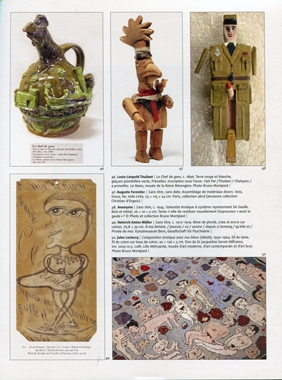

Une page d'illustrations de "Art populaire et art brut, quelques éléments de comparaison", intervention de Bruno Montpied, p.77 (de haut en bas et de gauche à droite, Thuilant, Forestier, un anonyme au De Gaulle membré -voir sur ce blog-, Müller et Leclercq)

Au sommaire de ces Actes I, on retrouve outre mon texte, illustré d'oeuvres comme les autres contributions (le tout édité avec le goût extrême que l'on reconnaît à chaque publication de l'Association ABCD, et je vous prie de croire que je ne leur fais pas de la léche), des interventions de Philippe Dagen sur Marcel Réja, de Céline Delavaux sur une réaffirmation qu'il ne faut pas limiter l'art brut à l'art des fous, de Baptiste Brun qui revient sur la notion d'homme du commun mise en avant par Dubuffet au début de ses recherches d'après-guerre, de Lise Maurer sur Laure Pigeon, de Béatrice Steiner (avec des illustrations montrant d'intéressantes oeuvres – je ne parle pas ici de celles de Serge Sauphar, assez mièvres, mais plutôt de celles d'un Adrien Martias – venues des archives de la section du patrimoine de la Société Française de Psycho-pathologie de l'Expression et d'Art-Thérapie) et enfin de Manuel Anceau interrogeant "L'art brut: une contre-culture?", mais ne répondant pas vraiment à la question, préférant céder à une dérive au fil de la plume, basculant la plupart du temps en termes abscons et se révélant à d'autres moments capables de traits de lumière, comme dans l'envolée finale de son texte où il cite une nouvelle de Philippe K. Dick dont le propos devient un beau symbole de ce que peut représenter l'art brut.

Actes I, séminaire sur l'art brut, "De quoi parle l'art brut?", dirigé par Barbara Safarova, 2010-2011, 160 p., 29€, éd.ABCD, sd, 2012. Disponible en vente à la librairie de la Halle Saint-Pierre, à la galerie ABCD, 12, rue Voltaire à Montreuil, et à la Collection de l'Art Brut à Lausanne. Voir également le site d'ABCD. A signaler en outre que la galerie de Montreuil est ouverte en ce moment pour l'exposition "Voodoo Chile" consacrée à J-B.Murray et Mary T.Smith le samedi et le dimanche de 12h à 19h jusqu'au 17 mars.

*

Cinéscopie n°26, 2012: BM, "Brunius, un cinéaste surréaliste en DVD"

Bon, je vais pas la ramener trop encore sur Jacques Brunius, parce que j'en ai déjà abondamment parlé dans cette colonne de notes sans fin (ou presque). Le compte-rendu que j'ai publié dans la revue ci-dessus citée, en juin 2012, est une reprise de la note qui a paru ici même et qui est donc désormais aussi fixée sur papier (car les blogs durent ce que durent les fleurs, en un peu plus longtemps seulement...). A noter que cette revue destinée aux fondus de cinéma amateur, notamment Super 8, animée par un passionné fort sympathique, par ailleurs dessinateur autodidacte de grand talent (voir ci-dessous un de ses dessins), Michel Gasqui (alias Migas Chelsky), s'est aussi intéressée aux Bricoleurs de Paradis entre autres pour mes films Super 8 des années 1980 qui se retrouvent dans les bonus du DVD paru avec mon livre Eloge des Jardins Anarchiques, et dans certaines des incrustations du film.

Migas Chelsky, Bidule 1

Pour obtenir Cinéscopie, voir le blog http://cinescopie.unblog.fr/

*

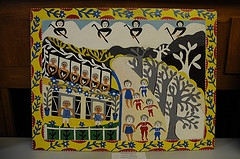

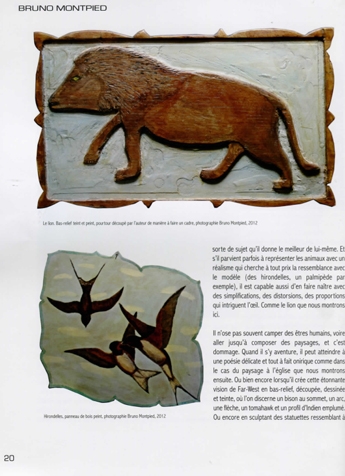

Création Franche n°37, décembre 2012, BM: "Bernard Jugie, un petit musée à usage interne"

Autre découverte que j'ai faite l'été dernier, avec la maison Péridier et autres merveilles dont je devrais bientôt parler, voici un petit article, avec de belles photos en couleur, bien imprimées (j'en suis très fier, si, si) sur un créateur populaire à la retraite, Bernard Jugie. Je l'avais repéré en passant un jour par Billom dans le Puy-de-Dôme, du moins n'avais-je entraperçu que des petits décors naïfs placés au-dessus d'une porte et d'une fenêtre en rez-de-chaussée. J'ai attendu deux ans pour faire le tour du petit musée qui se cachait à l'étage. Quelques merveilles nous y attendaient moi et les deux camarades de dérive de cet été-là. Dont certaines se retrouvent ainsi photographiées et en pleine page dans ce dernier numéro de Création Franche. C'est la révélation d'un attachant créateur populaire caché au fond de l'Auvergne.

Je l'avais repéré en passant un jour par Billom dans le Puy-de-Dôme, du moins n'avais-je entraperçu que des petits décors naïfs placés au-dessus d'une porte et d'une fenêtre en rez-de-chaussée. J'ai attendu deux ans pour faire le tour du petit musée qui se cachait à l'étage. Quelques merveilles nous y attendaient moi et les deux camarades de dérive de cet été-là. Dont certaines se retrouvent ainsi photographiées et en pleine page dans ce dernier numéro de Création Franche. C'est la révélation d'un attachant créateur populaire caché au fond de l'Auvergne.

Une des pages consacrées au petit musée de Bernard Jugie, Création Franche n°37

Bernard Jugie, un renard taillé dans de l'aggloméré, coll. et photo inédite BM, 2012

A noter au sommaire de cette livraison d'autres contributions de Gérard Sendrey sur "Lucie M. dite de Syracuse", de Bernard Chevassu sur Christian Guillaud, de Joe Ryczko sur un "Monsieur Grosjean, constructeur d'automobiles en chambre", un projet des étudiants de l'association Campus dynamique sur une prochaine exposition du musée de la Création Franche hors les murs ("La Création Franche s'emballe! Itinérance d'une collection insoumise", du 4 au 14 février 2013 au Bâtiment 20 des Terres Neuves aux lisières de Bordeaux et de Bègles, première étape d'une exposition d'une centaine d'œuvres de la collection qui devrait partir en balade, nous dit-on, excellente initiative...), un texte de Pascale Marini sur Aloïse et Dubuffet et aussi des contributions de Paul Duchein sur Labelle et Dino Menozzi sur Enrico Benassi.

On reconnaît sur cette affiche un masque de Simone Le Carré-Galimard

La revue est disponible au musée ou en écrivant au contact du site web du musée.

*

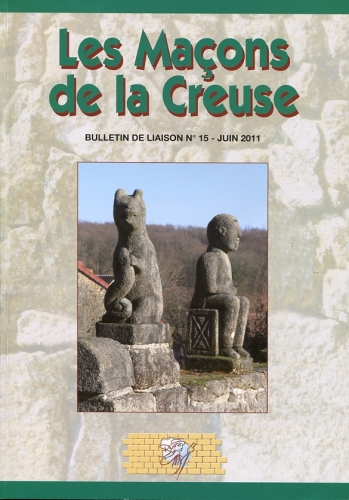

Les Maçons de la Creuse, bulletin de liaison n°15, daté juin 2011 (en réalité imprimé et disponible en janvier 2013), avec deux textes de BM: "François Michaud n'était pas seul, quelques exemples d'environnements populaires créés avant le Palais Idéal du Facteur Cheval" et "La dynastie des Montégudet, inspirés de père en fils"

Dans ce bulletin, le deuxième texte sur les Montégudet, je l'avoue sans peine, est le même que celui publié dans mon livre Eloge des Jardins Anarchiques (qui lui-même était dérivé des notes parues sur ce blog...). Il est cependant mis en page différemment et comporte des photos supplémentaires inédites du petit musée privé de René et Yvette Montégudet, descendants et continuateurs de Ludovic Montégudet l'ancien maire de la commune creusoise de Lépinas qui avait créé un espace ludique et poétique avec statues et divertissements variés autour de son étang.

Le premier texte quant à lui, "François Michaud n'était pas seul", est par contre une amplification d'un texte précédent paru dans Création Franche n°28 en 2007 (« François Michaud et les autres, quelques exemples d’environnements populaires sculptés avant le Palais Idéal du facteur Cheval »). De nouvelles photos inédites et des paragraphes nouveaux évoquent quelques sites anciens ayant précédé les Facteur Cheval, abbé Fouré ou abbé Paysant. Par exemple les statues du sabotier Jean Molette auteur dans les monts du Lyonnais d'une œuvre naïve, taillée dans la pierre et le bois, tout à fait remarquable. Il fit des Napoléon, Ier et IIIe du nom, une immense Madone, une fontaine ornée d'un écu et de lions, des croix de chemin, le tout en plein air (certains restaurés par les architectes des Monuments Historiques, car ils sont classés à l'Inventaire). Ce bulletin me permet aussi de présenter un extraordinaire panneau sculpté du même Molette – en 1854, excusez du peu... –, parfaitement inédit jusqu'à présent, consacré à la gloire de l'Empereur Napoléon III dont ce sabotier était raide dingue (comme François Michaud le tailleur de pierre de la Creuse dont mon article le rapproche). "Le Tableau des Souverains de France" étant le titre de l'œuvre de Molette entièrement vouée à chanter les louanges impériales (Napoléon III est représenté à cheval entouré de 78 médailles chargées de figurer les rois de France que l'Empereur surclasse selon l'auteur). Ce bas-relief fut longtemps conservé dans les archives locales jusqu'à ce qu'il parte chez les brocanteurs à une date récente, et de là dans une collection privée parisienne. Ces représentations naïves et populaires de Napoléon correspondent au regain de bonapartisme que l'on put observer dans diverses campagnes auour de 1852 en France lors du retour au pouvoir d'un Bonaparte. On trouve maintes références à cette napoléonimania, qui ressemble à un culte, sous la forme de statuettes ou d'imagerie, voire de fresques.

Le Napoléon Ier et le panneau sculptés par Jean Molette, et autres décors situés en plein air avant le Palais Idéal... Les Maçons de la Creuse n°15, pages de l'article de BM

Dans ce bulletin, je donne un autre exemple de décor napoléonolâtre photographié (là aussi, c'est complètement inédit) dans le Puy-de-Dôme près de La Tour d'Auvergne (voir ci-dessus). D'autres décors sculptés sur des maisons rurales du Cantal, que m'avait naguère signalés Emmanuel Boussuge sont également présents dans le numéro. Par ailleurs, l'article est flanqué d'encarts dus à la rédaction du bulletin (Roland Nicoux) et de nombreuses photos qui ajoutent de précieux renseignements sur les sculptures de François Michaud à Masgot. L'édition du livre que nous avions fait à plusieurs en 1993 sur ce créateur précurseur des environnements bruts et naïfs du XXe siècle aux éditions Lucien Souny étant désormais épuisée, ces précisions et photos sur Michaud viennent redonner un peu de lumière au sujet.

Raymond Arthur, arrière-petit-fils de François Michaud, sur le seuil de sa maison en 2009, ph. BM

J'en profite pour signaler également ici la disparition récente de Raymond Arthur dans sa 92e année, l'arrière petit-fils de François Michaud qui avait pieusement conservé l'œuvre de son aïeul et soutint le travail de médiation et de mise en valeur du site par l'association des Amis de la Pierre basée sur la commune (Fransèches, son président est le maire, M. Delprato), tout en livrant les souvenirs qui lui restaient à propos de son ancêtre (c'est à lui que l'on doit de connaître le surnom qu'avait Michaud auprès de ses concitoyens, "Navette"). Il fut le véritable passeur entre son aïeul et les générations actuelles, en même temps que l'ardent défenseur du patrimoine bâti et sculpté de son village.

Pour se procurer ce bulletin n°15, il faut écrire à: Les Maçons de la Creuse, 2, Petite Rue du Clocher, 23500 Felletin. Tél 05 55 66 90 81 ou 05 55 66 86 37. Lebulletin vaut 19€.

20:29 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Cinéma et arts (notamment populaires), Confrontations, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : abcd, barabara saforova, art brut, actes i séminaire, art populaire, bruno montpied, manuel anceau, céline delavaux, baptiste brun, cinéscopie, migas chelsky, création franche n°37, brunius, bernard jugie, art populaire contemporain, françois michaud, montégudet, jean molette, les maçons de la creuse, raymond arthur |  Imprimer

Imprimer

22/01/2013

Un nouvel écrivain nous est né

Certains écrivains se révèlent sur le tard. C'est le cas de Joël Gayraud. Après avoir fait paraître aux éditions José Corti son premier livre d'une certaine ampleur, La Peau de l'Ombre (car on ne retiendra peut-être pas le modeste ouvrage, Si je t'attrape, tu meurs, qu'il signa en 1995 de son nom aux éditions Syros, collection Souris Noire, plus alimentaire qu'autre chose et destiné à la jeunesse), publié ici ou là quelques plaquettes de poésie en prose, signé plusieurs traductions prestigieuses (Leopardi, Giorgio Agamben, Straparola), et commis plusieurs préfaces ou postfaces à divers textes, le voici qui nous revient avec un excellent recueil de petites proses ou notations poétiques, Passage Public, édité au Québec par L'Oie de Cravan.

On y retrouve quelques textes qui avaient paru il faut bien le dire confidentiellement dans diverses revuettes. Deux d'entre eux, A Fleur d'os et Un Inspiré en sa demeure, furent même parmi ses tout premiers textes publiés: par mézigue, dans mes revues auto-éditées, respectivement La Chambre Rouge n°4/5 (1985, le titre étant alors L'inspiré de la rue de Gyrokastër ; à noter que le texte a été amplement complété par rapport à cette première édition ) et L'Art Immédiat n°2 (1995 ; là aussi la version insérée dans Passage public comporte des modifications).

Si l'homme avait une conversation brillante à ces époques, stimulante à bien des égards, et si ses aperçus reposaient sur une documentation des plus originales, par ailleurs il ne paraissait pas chercher à publier des écrits (on était alors à une époque où l'on cherchait, dans les milieux se voulant d'avant-garde, à créer et à vivre des situations plutôt que conquérir des places dans le cirque médiatique). Médiateur dans l'âme comme je suis, je n'hésitai pas à lui mettre le pied à l'étrier. Peu importait que ces premiers essais d'écriture soient à cette époque par trop redevables à des styles et des contenus admirés. Il fallait commencer. Le temps passant, Joël s'est affirmé comme un brillant styliste et un écrivain poétique de toute première force.

Une courte nouvelle parue dans la revue québécoise Le Bathyscaphe n°2 (juin 2008 ; la revue, qui a publié huit numéros, est disponible chez Anima à Paris, rue Ravignan dans le XVIIIe ardt ou en écrivant à le.bathyscaphe@gmail.com ; le n°2 est accessible en ligne ici même), une courte nouvelle intitulée Le Centaure de Santorin m'avait déjà alerté sur la métamorphose en cours, et notamment révélé à quel point il peut se montrer à l'aise dans des textes qui hésitent entre littérature et documentaire poétique sur les misères de notre monde. Les courts textes de Passage public sont de cette eau. Divers et variés, ils évoquent parfois Léon-Paul Fargue (la Couleur des rues), s'intéressent au fantastique social (Un Inspiré à sa demeure), retranscrivent des dérives flâneuses dans Paris (Matériaux pour une cartographie révolutionnaire de Paris, Sans feu ni lieu, ou Après le virage, ce dernier étant un texte que publia naguère ce blog, devenant du coup un peu plus espace de pré-publication...), critiquent "la définitive imbécillité de la compétition sportive" (Vive le catch!) ou campent la hantise de l'énergie atomique (Le Nez du monstre), font l'éloge des chiens grecs et leur bienheureuse paresse.

Une courte nouvelle parue dans la revue québécoise Le Bathyscaphe n°2 (juin 2008 ; la revue, qui a publié huit numéros, est disponible chez Anima à Paris, rue Ravignan dans le XVIIIe ardt ou en écrivant à le.bathyscaphe@gmail.com ; le n°2 est accessible en ligne ici même), une courte nouvelle intitulée Le Centaure de Santorin m'avait déjà alerté sur la métamorphose en cours, et notamment révélé à quel point il peut se montrer à l'aise dans des textes qui hésitent entre littérature et documentaire poétique sur les misères de notre monde. Les courts textes de Passage public sont de cette eau. Divers et variés, ils évoquent parfois Léon-Paul Fargue (la Couleur des rues), s'intéressent au fantastique social (Un Inspiré à sa demeure), retranscrivent des dérives flâneuses dans Paris (Matériaux pour une cartographie révolutionnaire de Paris, Sans feu ni lieu, ou Après le virage, ce dernier étant un texte que publia naguère ce blog, devenant du coup un peu plus espace de pré-publication...), critiquent "la définitive imbécillité de la compétition sportive" (Vive le catch!) ou campent la hantise de l'énergie atomique (Le Nez du monstre), font l'éloge des chiens grecs et leur bienheureuse paresse.

Mes préférés sont dans l'ordre du sommaire Parade napolitaine, où Joël montre clairement et parfaitement comment l'anarchie, comme le disait Elisée Reclus qu'il cite en exergue, est bien "la plus haute expression de l'ordre", Averse et Cresson, délicieuse rêverie sur un souvenir de passage à Uzerche ("la luzerne à Luzarches, l'usure de l'été à Uzerche..."), et ces deux textes qui tissent avec un égal bonheur, et grande virtuosité, rêve et état de veille, réussissant à montrer à quel point les deux peuvent se mêler, sans que cela débouche, comme cherche à le démontrer Caillois dans L'incertitude qui vient des rêves, sur une crainte et une méfiance à l'égard de l'activité onirique, j'ai nommé Chaleur sur la ville et L'erre.

Défauts de mémoire, qui clôt le mince recueil, enfonce encore davantage le clou de l'intrication du rêve et de la réalité telle que la littérature peut nous la révéler et nous la montrer désirable. Bref, on l'aura compris, avec Passage public, le lecteur raffiné aura en main une lecture délectable.

Joël Garyaud, Passage public, L'Oie de Cravan, 2012 (5460 rue Waverly, Montréal H2T 2X9 ; www.oiedecravan.com).

18:38 Publié dans Littérature, Littérature jeunesse | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : joël gayraud, passage public, l'oie de cravan, l'art immédiat, la chambre rouge, le bathyscaphe, élisée reclus, anarchie, onirisme |  Imprimer

Imprimer

D'autres bonhommes neigeux signés Darnish et Samantha

"Grands esprits" se rencontrant avec mes fanto-bonhommes, sur les bords de fenêtres s'entend, sans qu'on se soit consulté, Darnish et Samantha façonnaient eux aussi à peu près au même moment que moi des petits personnages glacés, cette fois à Rennes, pas plus épargnée par la neige que Paris. Ce sont des autoportraits, me disent-ils. Je leur trouve un côté un peu japonais.

Autoportraits en neige, Darnish et Samantha, photo Samantha, 2013

17:00 Publié dans Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : darnish, bonhommes de neige, art immédiat, land art spontané |  Imprimer

Imprimer

20/01/2013

Fanto-bonhommes de neige

Max T. ne m'envoie plus de photos de ses bonshommes de neige, alors je prends le relais. Sur le bord de ma fenêtre, se sont dressés des petits personnages aux bras écartés qui avaient simultanément tout l'air d'être aussi des fantômes. Ils paraissaient cogner à la vitre pour que je leur ouvre. Mais moi, sans pitié, je les ai laissés à leur glaciale atmosphère. J'ai assez de revenants en moi.

Ce sont de bons exemples d'art immédiat et éphémère en tout cas, qui ne sont pas de mon seul ressort, si l'on s'en réfère à l'espèce de Père Ubu écroulé sur le capot d'une voiture rue de Nevers, hier, et reproduit ci-après.

Fanto-bonhomme de neige, photo et façonnage Bruno Montpied, 19 janvier 2013

Deuxième mini bonhomme de neige, ph. et façonnage BM, 20 janvier 2013

Rue de Nevers, 19 janvier 2013 (les petites canailles à droite ne sont pas les auteurs), ph BM

Le même, passablement écroulé, ph BM

20:08 Publié dans Art de l'enfance, Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bonhommes de neige, land art spontané, bruno montpied, max t., art éphémère, fantômes, neige |  Imprimer

Imprimer

13/01/2013

J'expose avec "l'Or aux 13 îles" à l'Inlassable Galerie

Cette note contient une mise à jour du 14 janvier

C'est pour bientôt, dans une galerie que je ne connaissais pas, l'Inlassable Galerie, divisée en deux parties, une où le public entre, au 13 bis, rue de Nevers (une des rues les plus étroites de Paris, digne d'une nouvelle de Jean Ray), et une autre cachée derrière une vitrine au n°18 de la rue Dauphine, le tout dans le VIe ardt à Paris, à deux pas de la rue Guénégaud, dans le quartier des galeries de la Rive Gauche. C'est une galerie, je le souligne, qui ouvre sur RENDEZ-VOUS (tél: 0620994117 ou 0671882114), en dehors du jour de vernissage s'entend, et l'après-midi de 14h à 20h tous les jours, même le dimanche.

La revue de Jean-Christophe Belotti, L'Or aux 13 îles, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé ici (pour y avoir publié dans ses deux premiers numéros un dossier sur l'abbé Fouré et ses bois sculptés et un dossier sur une sélection d'art immédiat),

dont j'ai déjà plusieurs fois parlé ici (pour y avoir publié dans ses deux premiers numéros un dossier sur l'abbé Fouré et ses bois sculptés et un dossier sur une sélection d'art immédiat), présente quelques créateurs dans une ambiance de cabinet de curiosités de façon à attirer de nouveau quelque peu l'attention sur ce qui se joue en elle et autour d'elle.

présente quelques créateurs dans une ambiance de cabinet de curiosités de façon à attirer de nouveau quelque peu l'attention sur ce qui se joue en elle et autour d'elle.

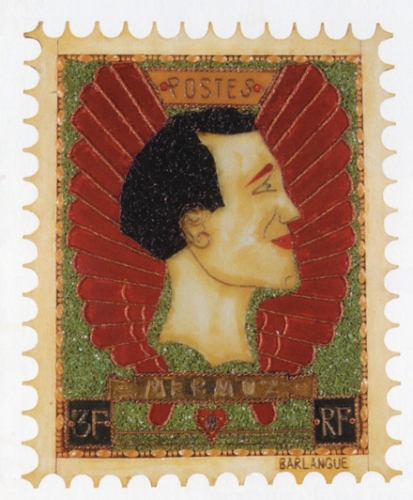

Sur le verso de l'invitation ci-dessus, on retrouve une image de Jean-Pierre Paraggio

Bruno Montpied, La chamane entre en danse par le charleston, 43x30 cm, 2010 (un des trois dessins que j'exposerai, les deux autres s'intitulant le Charrieur et l'Idéaliste emplumé)

Cela ira des dessins d'un enfant de 7 ans, Alexandre Cattin, récente découverte de Mauro Placi qui en parlera plus largement dans le futur n°3 de la revue de Jean-Christophe, jusqu'à divers artistes surréalistes comme Jan Svankmajer (présent sous forme d'affiches), Jean Terrossian, Nicole Espagnol, Georges-Henri Morin, Josette Exandier, ou Alan Glass (dont Jean-Christophe présentera des photos des assemblages), en passant par des créateurs plus "singuliers" comme moi (j'exposerai trois dessins d'environ 40x30 cm), ou Charles Cako Boussion (voir ill. ci-contre),

Jean Terrossian, Nicole Espagnol, Georges-Henri Morin, Josette Exandier, ou Alan Glass (dont Jean-Christophe présentera des photos des assemblages), en passant par des créateurs plus "singuliers" comme moi (j'exposerai trois dessins d'environ 40x30 cm), ou Charles Cako Boussion (voir ill. ci-contre), des photographies (Pierre Bérenger, Pierre-Louis Martin, Diego Placi, Alexandre Fatta - un commentateur habitué de mon blog, celui-ci - des cartes postales anciennes de l'Ermite de Rothéneuf - en provenance de ma collection - plus deux de mes photos montrant le site de l'abbé de nos jours), des créateurs héritiers de l'inspiration surréaliste comme Jean-Pierre Paraggio, Guylaine Bourbon, ou encore Jean-Christophe Belotti qui exposera à cette occasion certains de ses collages.

des photographies (Pierre Bérenger, Pierre-Louis Martin, Diego Placi, Alexandre Fatta - un commentateur habitué de mon blog, celui-ci - des cartes postales anciennes de l'Ermite de Rothéneuf - en provenance de ma collection - plus deux de mes photos montrant le site de l'abbé de nos jours), des créateurs héritiers de l'inspiration surréaliste comme Jean-Pierre Paraggio, Guylaine Bourbon, ou encore Jean-Christophe Belotti qui exposera à cette occasion certains de ses collages.

Pierre-Louis Martin, sans titre, photographie (exposée à cette occasion), vers 1996

Des artistes dont je connais moins le travail seront également présents, Mélanie Delattre-Vogt (voir le n°2 de l'Or aux 13 îles et image en noir et blanc ci-dessous), François Sarhan (artiste ayant plus d'une corde à son arc apparemment), Claude Variéras, et le poète Mauro Placi venu tout spécialement d'Helvétie. L'idée générale, on l'aura compris, est de rendre hommage à l'ensemble de ce qui a été présenté dans la revue depuis ses débuts en 2010.

L'idée générale, on l'aura compris, est de rendre hommage à l'ensemble de ce qui a été présenté dans la revue depuis ses débuts en 2010.

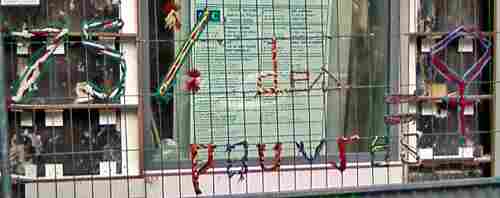

Petite expérience appelée peut-être à grandement intriguer les passants de la rue Dauphine qui y circuleront entre 9h et 18h, derrière la vitrine du n°18 on pourra également voir Virgile Novarina se livrer, de façon diurne donc et devant les passants, à un sommeil destiné à provoquer des rêves qu'il notera et publiera peut-être à l'occasion (voir le n°2 de la revue où l'on parle de ses expériences précédentes). La "performance" en question aura lieu du 21 au 26 janvier. Autour de lui seront exposés différents éléments liés à la revue L'Or aux 13 îles.

La vitrine attendant la performance onirique de Virgile Novarina

Le vernissage, en même temps que le début de l'exposition, sont donc prévus pour le jeudi 17 janvier, et tous les lecteurs du Poignard Subtil sont bien entendu cordialement invités. La manifestation se déroulera jusqu'au 5 février 2013 (ouverture sur rendez-vous, téléphonique ou par mail, je le répète).

12:20 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier, Paris populaire ou insolite, Photographie, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'or aux 13 îles, jean-christophe belotti, l'inlassable galerie, abbé fouré, ermite de rothéneuf, bruno montpied, art immédiat, art singulier, josette exandier, jean-pierre paraggio, pierre bérenger, pierre-louis martin, charles cako boussion, jan svankmajer, georges-henri morin, nicole espagnol, diego et mauro placi, françois sarhan, mélanie delattre-vogt, virgile novarina, rêve en public, surréalisme |  Imprimer

Imprimer

11/01/2013

Une orgie de colloques et de séminaires

Et c'est reparti pour les conférences, colloques et autres séminaires où l'on veut tourner et retourner la question de l'art brut avec conséquence –imprévue?– de le cuire et recuire à l'infini. Cela risque de devenir immangeable à la longue, comme on s'en doute.

Cependant, on en apprend toujours au tournant de quelques phrases, devant telle ou telle image montrée par le conférencier, ou bien dans la friction de tels ou tels intervenants amenés à relativiser le côté trop péremptoire de certaines affirmations. C'est pourquoi il ne faut pas bouder son plaisir d'aller de temps en temps faire un tour dans ces parlotes. En ce qui me concerne, il m'arrive régulièrement d'y opérer des mises à jour grâce aux recherches des jeunes (têtes) chercheuses (car il semble qu'il y ait plus de filles que de garçons dans ces colloques) qui sont repassées sur des chemins que je croyais connus, or, bernique, il y avait une information que je n'avais pas relevée. Cela va peut-être arriver samedi 12 janvier, demain matin donc, à l'initiative du CrAB, salle Walter Benjamin, au rez-de-chaussée de l'INHA, dans la Galerie Colbert (c'est un passage parisien que je crois avoir déjà évoqué sur la colonne sans fin de ce blog). Elle relie la rue Vivienne à la rue des Petits-Champs (près des métros Bourse ou –non, pas la vie– Pyramides). C'est une galerie couverte très cholie, peut-être un peu aseptisée, qui longe à côté la plus célèbre Galerie Vivienne. Le thème de la matinée est "le Brut et le Naïf", car le CrAB veut documenter les rapports entre les deux, et la question de savoir si on doit vraiment les opposer. Et sur ce blog, la question m'intéresse grandement, il suffit de regarder la catégorie "art naïf" dans ma colonne de catégories pour se rendre compte du nombre de fois où j'évoque le sujet.

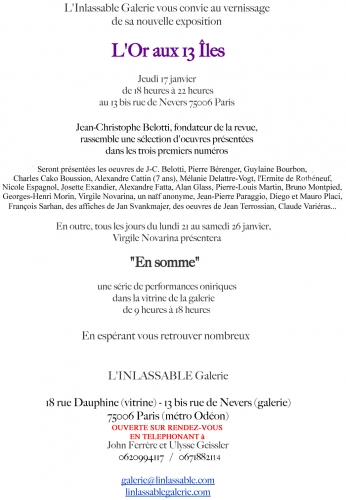

Morris Hirschfield, cornac et jeune éléphant (prêts à gazouiller sans nul doute...), taille approximative 32x44 cm, 1943

De 9h30 à 13h, il y aura deux jeunes femmes qui viendront s'étendre, pour l'une, sur la réception et la reconnaissance de l'art naïf américain dans les années 30 aux USA, et pour l'autre sur les rapports Chaissac/Jakovsky. Dans ce dernier cas, ce sera aussi l'occasion d'évoquer la gué-guerre entre Jakovsky et Dubuffet à propos des délimitations entre art brut et art naïf, et peut-être de ce fait adventice que Chaissac, de son côté, aurait préféré qu'on s'en tienne, pour qualifier son art, au label forgé par lui, avec ingéniosité, de "peinture rustique moderne".

« Du folk art au self-taught : la reconnaissance de l’art naïf aux États-Unis (1932-1942) » par Marion Alluchon, doctorante en histoire de l'art à Paris I.

« Dans l’orbite de Gaston Chaissac, l’homme orchestre (1952) : Gaston Chaissac et Anatole Jakovsky au regard de l’art brut et de l’art naïf » par Vanessa Noizet, étudiante en M2 d'histoire de l'art à Paris IV.

10:20 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : crab, marion alluchon, vanessa noizet, inha, gaston chaissac, anatole jakovsky |  Imprimer

Imprimer

05/01/2013

Arlette Reynaud est partie en avril

C'est par le blog très précisément documenté de la galerie-librairie d'Alain Paire à Aix-en-Provence, dans une note consacrée à Raymond Reynaud, que j'ai appris avec tristesse la disparition de son épouse Arlette le 10 avril dernier. Cela faisait un moment que je me demandais (vaguement) ce qu'elle devenait depuis la disparition de son époux, le "maître de Sénas du Mouvement Singulier Raymond Reynaud", en 2007. On apprend toujours dans la même note que leur maison sera prochainement vendue. Il y a de quoi s'inquiéter...

Raymond et Arlette (derrière King-Kong qui porte les lunettes et la casquette de Raymond) à Sénas, quartier de la Peyronnette, ph. Bruno Montpied, 1989

Raymond et Arlette à Mallemort, sur le site bizarre d'hommage à Nungesser et Coli de "Monsieur Zé", 1989, ph. BM

Car la maison et le petit domaine qui l'entourait, la bordille qu'avait constituée Raymond non loin, parce que les dépotoirs étaient en péril dans sa région et avec eux les matériaux dont il se servait pour constituer ses assemblages-totems (ce que j'aimais particulièrement dans son travail, voir le "King-Kong" ci-dessus), avec quelques décors (des sortes de cariatides –crois-je me souvenir?– installées sur une façade au début des années 90 lorsque je passai 4 jours en leur compagnie), décors destinés à donner une allure d'environnement singulier au bâtiment, l'ensemble de cette propriété paraissait voué à devenir le siège d'un musée, d'une fondation Raymond Reynaud, même si ce dernier avec son épouse ne paraissaient pas rouler sur l'or.

Raymond Reynaud prodiguant ses conseils dans le cadre de son atelier du Quinconce Vert à Salon-de-Provence, 1989, ph. BM

Ne vendant que peu ses oeuvres, ayant constitué dans une salle à part un petit musée d'oeuvres de créateurs amis ou en relation avec eux, notamment les créateurs qu'il initiait à la liberté de créer dans ses ateliers du Quinconce Vert à Salon-de-Provence (il n'y avait que des femmes lorsque je leur rendis visite ; un des rares créateurs masculins fut André Gouin, un cultivateur voisin des Reynaud, voir ci-contre sa "Perrette"), Raymond Reynaud avait amassé sans nul doute au fil des années une imposante collection d'œuvres en tous genres. Si la vente de la maison de ces deux artistes devait amener la dispersion de cette collection hors du nid où elle fut constituée, ce serait certes un beau gâchis.

Raymond Reynaud avait amassé sans nul doute au fil des années une imposante collection d'œuvres en tous genres. Si la vente de la maison de ces deux artistes devait amener la dispersion de cette collection hors du nid où elle fut constituée, ce serait certes un beau gâchis.

Arlette Reynaud, la soeur du maire célibataire dans le roman Jean de Florette, env. 29,7 x 21 cm, vers 1989, ph. et coll. BM

Arlette avait une période créatrice au moment où je les visitai (quoique je me sois toujours demandé si elle avait continué après une période "Jean de Florette", que tous au Quinconce Vert à un moment s'étaient mis en tête d'illustrer sous la férule du "Maître"). Par ces essais d'alors, elle manifestait un don naïf comme les peintres-paysans, à la différence de son mari qui avait plus de métier du point de vue de la technique picturale (c'était notamment un grand coloriste, d'une méticulosité et d'un acharnement dans la précision totalement obsessionnels) et une culture aux soubassements très distincts de ceux de son épouse (je me demandais s'il ne lorgnait pas du côté d'un certain psychédélisme, des bandes dessinées, et plus généralement des contre-cultures, reconverties au fil du temps en ce que l'on appelle aujourd'hui "les cultures urbaines"). Je le lui avais dit au cours de mon séjour. J'avais acquis du reste une de ses oeuvres délaissant celles de Raymond qui me touchaient au fond un peu moins. Il est cependant possible que je n'eusse pas alors vu les meilleures de ses productions qui ont pu progresser dans les années suivantes. Je les perdis de vue par la suite, du fait de mon éloignement géographique et de mes découvertes ultérieures d'autres créateurs. Mais j'ai gardé d'eux un grand souvenir.

Arlette Reynaud, le boulanger du roman Jean de Florette, env. 29,7 x 21 cm, vers 1989, ph. BM

Le texte que j'ai consacré à Raymond et à son Mouvement Singulier dans le n°4 de Raw Vision en 1991 (il est daté de 1989), peu diffusé (il était en français dans un supplément pour les francophones, tiré à peu d'exemplaires et glissé en édition séparée dans le numéro en anglais), se centrait sur le mouvement et le prosélytisme de Raymond, vu avant tout comme un prolétaire qui s'était toqué de devenir artiste et de propager sa passion parmi d'autres gens simples, eux aussi issus des couches populaires de la société. C'était à mes yeux le plus remarquable dans son expérience. Ce texte, qui mériterait que je le réécrive et le retravaille grandement (l'ordinateur était alors inconnu de mézigue ce qui m'empêchait de reprendre facilement mes textes), fut en outre quelque peu massacré à un endroit par les rédacteurs de Raw Vision qui oublièrent un morceau entier de phrase. J'ai rétabli, en annotation manuscrite, ce membre castré dans le fichier PDF que je mets en ligne ici et qui reproduit donc le fameux article. J'y ai également rétabli le titre exact, "Le retour de Raymond-la-Science, ou la bande à Reynaud". J'y tenais à ce "à", boudi...

C'était à mes yeux le plus remarquable dans son expérience. Ce texte, qui mériterait que je le réécrive et le retravaille grandement (l'ordinateur était alors inconnu de mézigue ce qui m'empêchait de reprendre facilement mes textes), fut en outre quelque peu massacré à un endroit par les rédacteurs de Raw Vision qui oublièrent un morceau entier de phrase. J'ai rétabli, en annotation manuscrite, ce membre castré dans le fichier PDF que je mets en ligne ici et qui reproduit donc le fameux article. J'y ai également rétabli le titre exact, "Le retour de Raymond-la-Science, ou la bande à Reynaud". J'y tenais à ce "à", boudi...

19:31 Publié dans Art naïf, Art singulier, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : arlette reynaud, raymond reynaud, galerie-librairie alain paire, art singulier, art naïf, andré gouin, atelier du quinconce vert, mouvement d'art singulier raymond reynaud |  Imprimer

Imprimer

01/01/2013

Quizz de nouvel an avec Guy Brunet

Pour commencer l'année avec un nouveau cadeau, j'offre le catalogue récemment paru de la Collection de l'Art Brut à Lausanne. Oui, mais il faut trouver qui se cache derrière les silhouettes peintes par Guy Brunet que je mets en ligne ci-dessous... Ce sont des vedettes de cinéma, de celles qui font les délices de Guy Brunet concernant le Hollywood de la grande époque et le cinéma français d'avant la Nouvelle Vague.

Oui, mais il faut trouver qui se cache derrière les silhouettes peintes par Guy Brunet que je mets en ligne ci-dessous... Ce sont des vedettes de cinéma, de celles qui font les délices de Guy Brunet concernant le Hollywood de la grande époque et le cinéma français d'avant la Nouvelle Vague.

Je vous en soumets huit. Il faut les identifier toutes. Si les huit ne sont pas trouvées, le vainqueur sera celui qui aura le plus identifié de vedettes correctement (attention, le délai dans lequel arriveront les réponses compte aussi pour l'obtention du livre). Il y a des vedettes françaises, des vedettes américaines, une vedette autrichienne, une anglo-française (pour ces deux dernières, j'aide un max, je trouve)... Prêts? Un, deux, trois, partez...

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

15:45 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Cinéma et arts (notamment populaires) | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : guy brunet, hollywood, cinéma français, cinéma et arts populaires, art modeste, art naïf |  Imprimer

Imprimer

28/12/2012

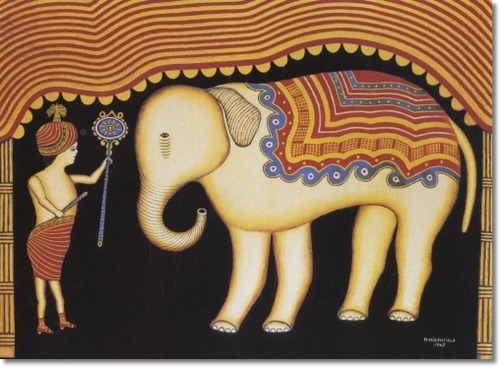

Voeux 2013 de Solange Knopf (à partager, d'ailleurs j'y joins les miens)

Voici les vœux qui commencent à tomber comme à Gravelotte. Derniers reçus, et particulièrement jolis, les vœux de l'artiste belge Solange Knopf dont j'apprécie particulièrement les travaux. Voici ce qu'elle propose en outre, joint à son envoi:

"Chers amis,

Je vous envoie des vœux magiques, remplissez un ou plusieurs cercles de vos souhaits les plus chers, gardez un cercle vide pour le "Grand Mystère"..."

J'ai donc suivi à la lettre cette demande et j'ai incrusté dans un des cercles un de mes vœux "les plus chers" du moment...

Bonne année 2013...

11:01 Publié dans Art singulier, Voeux de bonne année | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : solange knopf, bruno montpied, art singulier, voeux 2013 |  Imprimer

Imprimer

26/12/2012

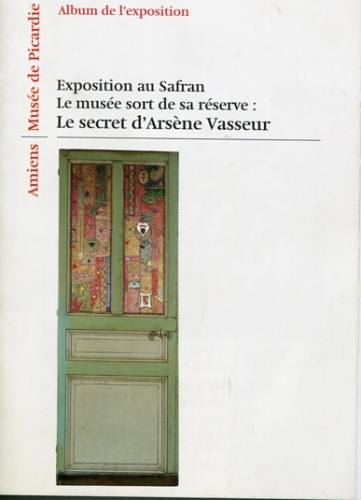

Arsène Vasseur, un autre créateur anonyme en Picardie

Cela fait quelque temps que Laurent Jacquy (du blog Les Beaux Dimanches, voir liens en colonne de droite) m'a fait passer une minuscule brochure consacré à un autodidacte inconnu nommé Arsène Vasseur, document qui paraît être la seule trace qu'ait bien voulu laisser transpirer le Musée de Picardie, en organisant à Amiens du 27 février au 28 mars 1999 une exposition au Centre Culturel du Safran.

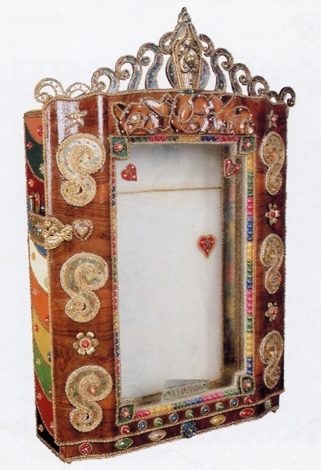

Il s'agissait pour ce musée de faire découvrir, à l'occasion d'un événement exceptionnel (la quatrième édition de la série "Le Musée sort de sa réserve"), les objets, les "œuvres", les meubles décorés – voire certains documents photographiques ? – qui furent légués au musée après la mort du créateur. Arsène Vasseur, né en 1914, est en effet décédé en 1994. Malheureusement, peut-être par manque de sous?, ou par manque de motivation (plus probable, hélas, mais je ne voudrais pas me montrer trop pessimiste...), l'exposition, apparemment, n'a pas fait l'objet d'un catalogue (si je m'en tiens à ce que m'en a dit Laurent Jacquy). C'est bien dommage, étant donné que c'était la première fois qu'on sortait le bonhomme des réserves où il se retrouve enfoui... A peine a-t-on songé à laisser aux enfants un petit livret-questionnaire agrémenté de quleques minuscules photos qui me laissent personnellement grandement sur ma faim, mais qui constitue en même temps le seul tremplin dont mon imagination se saisit, tentant de vous transmettre une curiosité que j'espère contagieuse. Ce livret évoque les créations de ce Vasseur, à mon grand étonnement de lecteur éloigné, avec un sous-entendu que son œuvre est bien connue... Tu parles...

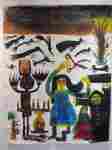

Arsène Vasseur, Magic délirium cacophonic

Vue de l'intérieur de la maison d'Arsène Vasseur avec différents tableaux d'hommage, à sa femme entre autres, et télévision décorée au premier plan

Il semble que l'homme ait eu deux passions, sa femme et ses violons d'Ingres qui consistaient à orner sa demeure de mosaïques de perles, de tableaux d'assemblages, de meubles richement ornés de matériaux divers agglomérés par-dessus (voir le tourne-disques à cornet que j'immisce au bas de cette note, ou la télévision recouverte d'un décor), s'élevant à la hauteur d'oeuvres commémoratives assez insolites, comme le meuble d'hommage à la Tour Eiffel bizarroïde ci-dessous...

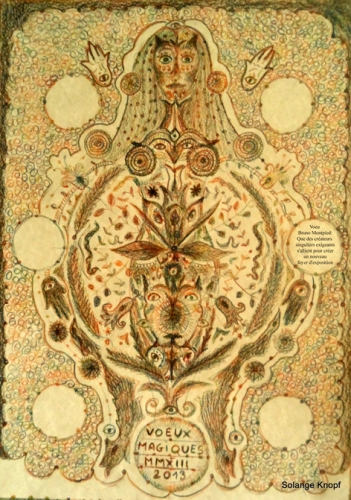

En farfouillant sur internet, on ne trouve que fort peu de choses sur Arsène Vasseur. Le Musée de Picardie ne dispose pas d'une numérisation de ses collections les plus secrètes. Seul un entrefilet extrait d'un vieux numéro de L'Œil (n°504, mars 1999) apporte de maigres précisions: "Personnalité discrète, douée d’un véritable génie inventif, cet autodidacte a su créer un art original, à mi-chemin entre art populaire et art forain, inspiré tantôt par sa vie familiale, tantôt par son environnement urbain ou ses occupations domestiques (la philatélie). Dans ses reliefs, composés de matériaux de récupération – et principalement de plastique – prédominent un principe d’accumulation et le choix de couleurs vives, mêlées arbitrairement". "Arbitrairement", cela me paraît discutable, mais passons... Quant à la philatélie, en effet, on y pense en tombant sur le tableau qui ressemble à un projet (ou une copie ?) de timbre commémorant les exploits de l'aviateur Jean Mermoz (je n'en connais pas la taille, le livret n'apportant bien entendu aucune précision sur le sujet... Pas davantage du reste que sur les autres pièces reproduites).

ne dispose pas d'une numérisation de ses collections les plus secrètes. Seul un entrefilet extrait d'un vieux numéro de L'Œil (n°504, mars 1999) apporte de maigres précisions: "Personnalité discrète, douée d’un véritable génie inventif, cet autodidacte a su créer un art original, à mi-chemin entre art populaire et art forain, inspiré tantôt par sa vie familiale, tantôt par son environnement urbain ou ses occupations domestiques (la philatélie). Dans ses reliefs, composés de matériaux de récupération – et principalement de plastique – prédominent un principe d’accumulation et le choix de couleurs vives, mêlées arbitrairement". "Arbitrairement", cela me paraît discutable, mais passons... Quant à la philatélie, en effet, on y pense en tombant sur le tableau qui ressemble à un projet (ou une copie ?) de timbre commémorant les exploits de l'aviateur Jean Mermoz (je n'en connais pas la taille, le livret n'apportant bien entendu aucune précision sur le sujet... Pas davantage du reste que sur les autres pièces reproduites).

Arsène Vasseur, Mermoz, la légende "Barlangue" en bas à droite me laisse quelque peu perplexe, auriez-vous des éclaircissements à apporter, vous qui me lisez? [Ah merci à Luc M de Rézé (voir commentaire ci-dessous) qui, comme il fallait bien sûr le faire, a cherché sur Internet et a compris qu'il s'agit d'une signature, et que donc ce tableau d'Arsène est probablement une copie agrandie d'un timbre existant]

Plus généralement, la façon de mosaïquer, d'assembler de toutes petits fragments évoque les collages de morceaux de timbres comme il s'en est fait beaucoup au cours du XXe siècle.

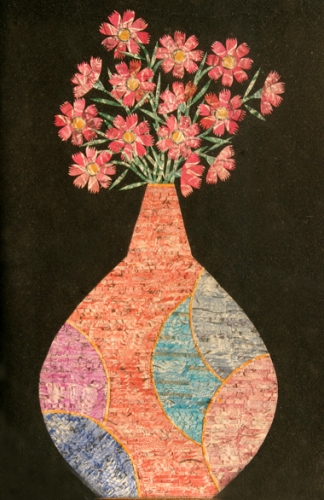

Anonyme, XXe siècle, collage de timbres pour représenter un vase et un bouquet, anc. coll. Michel Boudin, actuellement coll. BM

Sans oublier que cela possède aussi des rapports avec les bannières commémoratives sur tissu des soldats réchappés de campagnes militaires, ainsi qu'avec la marquéterie ou les reliquaires. "L'armoire à illusion" ci-dessous, dont je ne sais ce qu'elle abritait d'illusionniste, aide à se l'imaginer.

Arsène Vasseur, Illusion

A noter enfin que notre héros devait probablement goûter passablement la musique (il est rapporté dans le livret que son affection se portait plus vers la "Marinella" de Tino Rossi que vers des rythmes rock n'roll), à voir son tourne-disques rudement embelli et son panneau magico délirant "cacophonic" (voir ci-dessus).

00:24 Publié dans Art Brut, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arsène vasseur, le sfran, musée de picardie, laurent jacquy, art modeste, art naïf, reliquaires, philatélie, collage de timbres, mermoz, tour eiffel, tino rossi |  Imprimer

Imprimer

25/12/2012

Noël pour loup-garou

01:29 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : père noël, bruno montpied, art signulier, loup-garou, lycanthrope, noël |  Imprimer

Imprimer

22/12/2012

Louis-Auguste Déchelette et les saints...

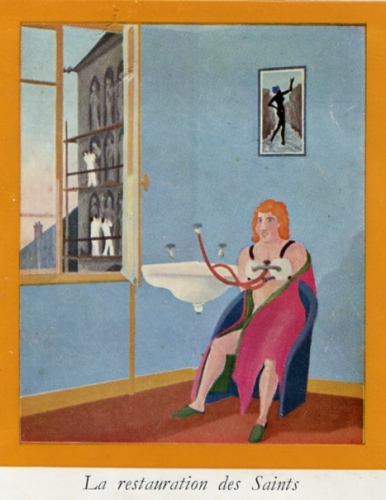

Ce petit tableau de Louis-Auguste Déchelette aperçu récemment sur la couverture d'une ancienne plaquette préfacée par Anatole Jakovsky, avec un texte de Franco Cagnetta, le tout ayant servi de catalogue pour une expo à la galerie Le Cadran Solaire vers 1966 (deux ans après la mort de Déchelette), fait partie d'un dossier que j'ai ouvert en privé ce jour sur les tableaux-calembours (du nom du reste que cette expo du Cadran Solaire avait pris) et d'une nouvelle rubrique que j'insère à partir d'aujourd'hui dans ma colonne de catégories, "L'œil du sciapode", qui sera consacrée aux tableaux que je trouve remarquables en dépit de leur méconnaissance par le public.

Je mets le tableau de Déchelette en parallèle avec une autre peinture relevant de la même catégorie des calembours visuels, d'Armand Goupil cette fois, frère par l'esprit (sinon par le style) de Déchelette.

Louis-Auguste Déchelette (notez les ouvriers derrière la fenêtre que l'on voit sur un échafaudage en train de restaurer des statues...)

Armand Goupil, Corps nue, cornue, 8-V-62

14:10 Publié dans Art inclassable, Art naïf, Confrontations, L'oeil du Sciapode | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-auguste déchelette, armand goupil, tableaux-calembours, anatole jakovsky, art naïf |  Imprimer

Imprimer

16/12/2012

La chute de la maison Péridier, la fin d'une merveille?

Un des mes souvenirs d'enfants les plus enchantés se rapporte à une balade que nous avions faite en compagnie de ma mère et de mon frère à Saint-Jean-de-Monts en Vendée il y a maintenant près de 50 ans... Comme il est d'usage, ce souvenir s'est bien entendu décomposé puis recomposé, lentement modifié au fil du temps. Je nous vois, entraînés par moi qui étais pourtant le plus petit des trois, à aller s'enquérir d'un bâtiment que je trouvais étrange, ses toits et tourelles émergeant des frondaisons d'une pinède à l'horizon, loin derrière les limites de la ville (ce paysage, dans mon souvenir, se tient comme un monde parallèle, situé à côté de la dernière maison de la cité sur le front de mer, la limite de la ville à cette époque étant marquée d'une façon nette, presque irréelle, la dernière maison étant suivie par une dune, des joncs, la pinède plus loin, etc.). Je prêtais à la demeure éloignée des charmes qui attisaient ma curiosité, il fallait à toute force qu'on aille y voir de plus près. Nous l'atteignîmes après quelques centaines de mètres, qui sont plutôt des kilomètres dans ma mémoire, et tournâmes autour, le bâtiment se révélant désaffecté, fermé en tout cas à une exploration plus poussée, ce que nous n'aurions sans doute pas pu faire de toute façon en cas de portes ouvertes, ma mère timorée veillant prudemment à la légalité de nos actions. Je me souviens encore que je supputais en regardant à travers les soupirails de la maison en apparence délaissée sur l'identité de son habitant. Il y avait de la hantise dans ce lieu...

Mais je me souviens aussi surtout de la quête, peu importait au fond ce que nous aurions trouvé dans la maison. Il y avait au bout de cet horizon un pôle de curiosité recélant toute forme possible d'enchantement. Et c'est cela que j'ai à nouveau éprouvé en lisant la note que Dom (qui se présente comme un "fouineur, héliotrope, naturiste, voire randonueur, canyonneur") mit en ligne il y a quelque temps déjà sur son excellent blog Hérault Insolite à propos de ce qu'il avait baptisé "La Villa Mystère" à Castries. Très extraordinaire demeure en vérité!... Et site d'art brut majeur, je n'hésite pas à l'affirmer.

Vue depuis la rue du domaine de Feu Roger Péridier à Castries, ph. Bruno Montpied, juillet 2012

Cette maison ressemble à un château, ou à une demeure princière, aristocratique, avec ses longues balustrades imitant celles du Château de Versailles (c'est le résultat de moulages à partir de balustres récupérés), ses têtes d'angelots incrustés un peu partout, son jardin fort allongé qui constitue, depuis le portail portant altièrement le monogramme du propriétaire,

son jardin fort allongé qui constitue, depuis le portail portant altièrement le monogramme du propriétaire, une véritable mise à distance du passant (Dom écrit dans la seconde note qu'il a consacrée sur son blog à Péridier, qu'il s'agit d'une petite "folie, digne héritière populaire des folies montpelliéraines de l’aristocratie languedocienne" ; oui, mais soulignons bien que le propriétaire de cette "folie" était un ouvrier, ce que l'adjectif de "populaire" dans le texte de Dom ne dit pas assez). La bâtisse au bout de la perspective ne paraît être qu'une façade, analogue au fond à un décor de théâtre. Enfoncée quelque peu dans le sol, étirée de façon incroyable, surmontée d'une coupole d'observatoire, d'une éolienne... Très étrange tout cela décidément...

une véritable mise à distance du passant (Dom écrit dans la seconde note qu'il a consacrée sur son blog à Péridier, qu'il s'agit d'une petite "folie, digne héritière populaire des folies montpelliéraines de l’aristocratie languedocienne" ; oui, mais soulignons bien que le propriétaire de cette "folie" était un ouvrier, ce que l'adjectif de "populaire" dans le texte de Dom ne dit pas assez). La bâtisse au bout de la perspective ne paraît être qu'une façade, analogue au fond à un décor de théâtre. Enfoncée quelque peu dans le sol, étirée de façon incroyable, surmontée d'une coupole d'observatoire, d'une éolienne... Très étrange tout cela décidément...

Vue rapprochée de la "folie" du sieur Péridier, ph. BM, juillet 2012

Si l'on regarde plus attentivement, on s'aperçoit tout à coup que sont semées au loin, devant la maison, des statues de style incontestablement naïvo-brut, représentant des personnages qui pourraient bien être les acteurs de la pièce dont la bâtisse constitue le décor précisément. Un toréador, une "Bohémienne" qui a perdu les attributs qui permettraient de l'identifier ainsi (à moi, elle me paraît avant tout, à l'origine, ressembler à une danseuse espagnole, le peigne fiché au sommet de sa chevelure, un éventail à la main droite ), un Africain en chéchia (chargé de signaler par un ingénieux mécanisme l'arrivée d'un visiteur en tapant sur un tam-tam), des animaux (autruche?, fauve, chèvre), un cavalier à califourchon sur un taureau...

Toreador, en juillet 2012, il brandissait à l'origine une muleta... qui a depuis disparu, de même que ses chapeaux... De plus son bras droit est ici en position levée, alors qu'à l'origine il était baissé, on doit donc supposer qu'il a été tordu... ph.BM