12/01/2010

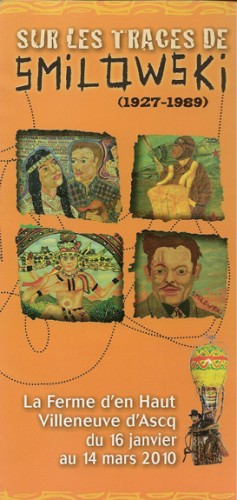

Sur les traces de Jean Smilowski à la Ferme d'en-Haut

(Cette note comporte une mise à jour)

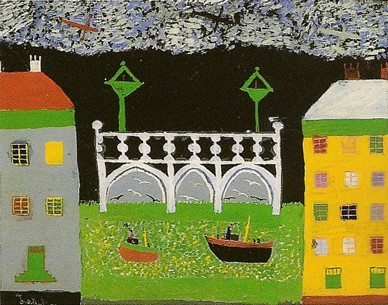

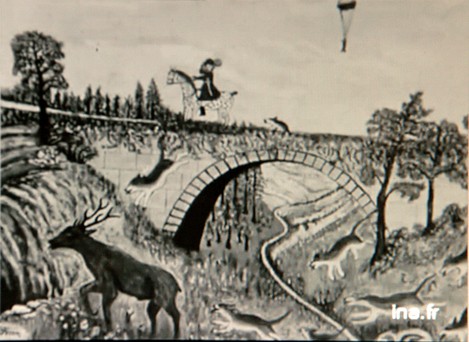

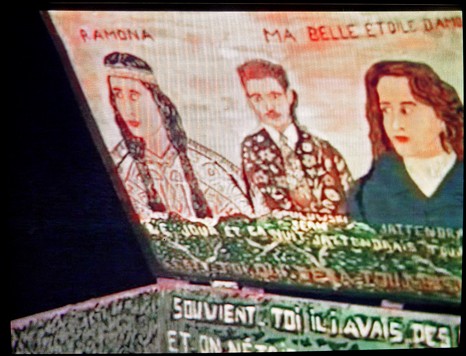

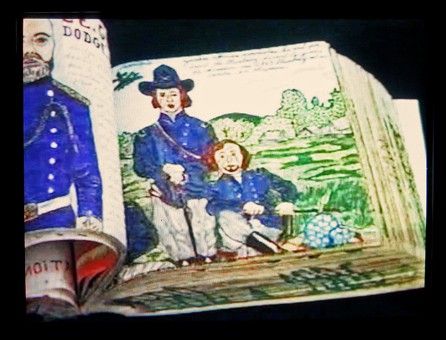

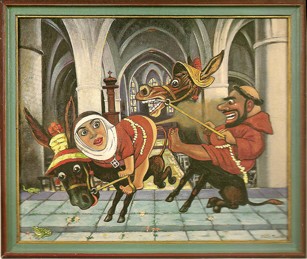

J'ai évoqué brièvement l'exposition-parcours Smilowski qui s'est tenue à Lille en octobre dernier, ainsi que ce que m'écrivait Mme Bénédicte Lefebvre (voir la note en bas de l'article "Devenir de l'art brut" du 13 décembre), qui défend avec ses amis de l'Association La Poterne la mémoire et la sauvegarde de l'oeuvre, et de l'environnement, de Jean Smilowski, ce monsieur qui vécut pendant quarante ans (de 1943 à 1985) dans une cabane qu'il appelait "Mon Ranch" au pied des fortifications de Vauban dans le Vieux-Lille. On trouve sur la toile quelques renseignements et vidéos épars à son sujet (notamment sur le site de l'INA). Clovis Prévost prépare depuis quelques années un film sur Smilowski, dont on a pu voir ici ou là quelques "pré-maquettes". Il fait partie des documents qui sont évoqués dans le programme qui annonce un "diaporama et un montage de films" dans le cadre de la nouvelle exposition qui lui est consacrée du 16 janvier au 14 mars prochains à La Ferme d'en-Haut (268, rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq). Son projet - et sa caméra aussi bien! - tournent autour des malles peintes par le créateur (dessus, dessous, sur toutes leurs faces) dans une lente giration filmique chargée de faire surgir comme d'une boîte de Pandore les motifs de l'imaginaire smilowskien: Ramona, encore et toujours (la grande obsession de Jean Smilowski), Sitting Bull, Mao, Sainte Rita (la patronne des causes désespérées), Clark Gable, De Gaulle, John Wayne, Napoléon, Charlie Chaplin.

Clovis Prévost prépare depuis quelques années un film sur Smilowski, dont on a pu voir ici ou là quelques "pré-maquettes". Il fait partie des documents qui sont évoqués dans le programme qui annonce un "diaporama et un montage de films" dans le cadre de la nouvelle exposition qui lui est consacrée du 16 janvier au 14 mars prochains à La Ferme d'en-Haut (268, rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq). Son projet - et sa caméra aussi bien! - tournent autour des malles peintes par le créateur (dessus, dessous, sur toutes leurs faces) dans une lente giration filmique chargée de faire surgir comme d'une boîte de Pandore les motifs de l'imaginaire smilowskien: Ramona, encore et toujours (la grande obsession de Jean Smilowski), Sitting Bull, Mao, Sainte Rita (la patronne des causes désespérées), Clark Gable, De Gaulle, John Wayne, Napoléon, Charlie Chaplin.

Cette exposition correspond semble-t-il plus adéquatement aux désirs des adhérents et des animateurs de l'Association la Poterne qui souhaitent évoquer la figure de Smilowski dans son environnement original au plus prés de ce dernier, dans la totalité de sa création, et non pas fragmentairement, dispersée au gré des cimaises d'un musée, serait-ce même aux cimaises du futur musée d'art brut de Villeneuve-d'Ascq (qui possède, via les collections de l'Aracine, une quarantaine d'oeuvres de Smilowski). Elle rassemblera ainsi peintures, dessins, livres illustrés sans doute aussi, ainsi que malles et objets peints. L'univers intérieur de la cabane elle-même sera reconstituée dans la salle d'exposition.

Voici un descriptif complet de l'exposition qui vient de m'être envoyé par l'Association La Poterne (l'accrochage étant fin prêt):

"Le rez-de-chaussée expose les toiles, de petits recto-verso représentant des animaux et quatre vitrines d'objets (cavaliers, animaux, boites et trousses fabriquées et peintes, broderies), deux meubles peints, et une photo agrandie sur bâche représentant Smilowski dans sa cour devant sa fresque "Sitting Bull et Ramona".

Le niveau intermédiaire expose le livre de 1600 pages, un cahier, un des ses albums-photos et divers objets, et un diaporama d'une partie des pages du livre (environ 500) que nous venons de réaliser pour cette expo. A ce niveau, on a installé aussi des grands recto-verso, des malles peintes, et les avions, la montgolfière, la fusée, la loco.

Enfin le niveau des combles accueille l'intérieur d'une pièce de sa cabane, avec ses objets perso, ses meubles et malles peints, plus un montage d'extraits de films (Smilo se filmant lui et son environnement, et films de sa filmothèque : Charlot, Laurel et Hardy, cow-boys et indiens...) qui a été réalisé aussi pour l'expo, avec le soutien de La Ferme d'en-Haut, et donc de la ville de Villeneuve-d'Ascq.

La prémaquette de Clovis passera en boucle au rez-de-chaussée sur un écran télé, comme dans l'expo de Lille. Par contre nous ne pourrons pas faire de projections de sa maquette, ni du film de Yohan Laffont (L'ampleur de Smilowski), faute de salle."

Expo visible les samedi et dimanche de 15h à 19h.

10:55 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean smilowki, association la poterne, bénédicte lefebvre, ferme d'en-haut, art brut, environnements spontanés, ramona, clovis prévost |  Imprimer

Imprimer

11/01/2010

Lhasa, poète et voyante, meurt le premier jour de l'année

J'aime beaucoup les chansons de Lhasa de Sela, cette chanteuse nomade américano-mexicaine. Elle a fait peu de disques, trois CD à peine depuis 1997. Je n'avais pas fait attention au premier, La Llorona (titre repris d'une chanson de Chavela Vargas, autre immense chanteuse mexicaine). Ce n'est que depuis son second, The Living Road (où l'on trouve des chansons en espagnol, en anglais et en français aussi) que j'ai également pris le premier (je ne l'ai toujours pas écouté à l'heure actuelle avec toute l'attention qu'il mériterait). Le deuxième, paru en 2003, apparaît cependant comme le meilleur de ses trois enregistrements. Le dernier est paru l'année dernière, intitulé sobrement Lhasa.

En premier, c'est la voix de Lhasa qui m'a conquis et envoûté. Magnifique voix de femme, terriblement séduisante. Timbre profondément sensuel sans la moindre touche de vulgarité. Les paroles de ses chansons - elle en est la plupart du temps l'auteur - m'ont paru au début plutôt ésotériques, poèmes d'amour, où la notion de culpabilité revient de façon récurrente (je parle toujours du deuxième album). Les mélodies vous captent et vous entraînent dans un tourbillon qui peut déboucher sur un sentiment de vague dépression.

J'ai mis sur ma chaîne ses trois disques, et j'ai parcouru ses textes. Sur le deuxième album, une chanson a plus particulièrement retenu mon attention, par son titre, Para el fin del mundo o el ano nuevo qui est traduit dans le livret du disque par Pour la fin du monde ou le nouvel an. Le titre sonnait comme une étrange prophétie à la lumière de cette mort. Et j'ai lu alors plus attentivement le poème de cette chanson:

"Tu arrives demain / Pour la fin du monde / Ou le nouvel an / Demain je te tue / Demain je te libère / Je suis en avant / Je n'ai plus / Je n'ai plus peur / Demain je te dis que l'amour / Que l'amour est parti / Et après... / Et après sept ans d'exil / Pour t'avoir tant / Tant menti / Tu arrives demain / Pour la fin du monde / Ou le nouvel an / Mon squelette danse / Il se pare à nouveau / De son costume de chair / De sa coiffe de feu / Je sors te rencontrer / A mi-chemin / Et après... / Et après sept ans d'exil / Pour t'avoir tant / Tant menti / Tu arrives demain / Pour la fin du monde / Ou le nouvel an / Le port se remplit / De navires de guerre / Et une pluie fine / De cendres tombe / Je sors te rencontrer / Dans mon costume / Mon costume de terre / Et après... / Et après sept ans d'exil / Pour t'avoir tant / Tant menti"

Le poème, publié dans son second disque, publié sept ans avant (2003, tandis que Lhasa meurt le premier jour de 2010), sonne étonnamment prophétique ou visionnaire (comme un rendez-vous d'amour d'une morte à son amant encore vivant), comme cela arrive dans certains poèmes automatiques que l'on ne comprend pas à première lecture, et qui ne révèlent leur sens caché qu'à la lumière d'événements ultérieurs (il y a le fameux exemple de La nuit du tournesol, ce poème où Breton vit annoncée la rencontre avec celle qui allait devenir ensuite sa femme). Il semble que Lhasa prisait semble-t-il une certaine imagerie surréaliste, si l'on se réfère à ses collages qui illustrent son deuxième album (elle remercie Max Ernst du reste pour l'inspiration qu'il lui a donnée).

Hélas, cette voyante et extraordinaire artiste nous a été enlevée à la fleur de l'âge (elle avait trente-sept ans). Nous laissant trois petits disques, et quelques maigres collaborations en supplément ici ou là (notamment avec Arthur H). Et aussi un livre de souvenirs, intitulé La route chante (Ed. Textuel). Il y a aussi un site qui s'était créé en avril 2009...

23:42 Publié dans Art immédiat, Hommages | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : lhasa de sela, art immédiat, musique et poésie, nécrologie |  Imprimer

Imprimer

10/01/2010

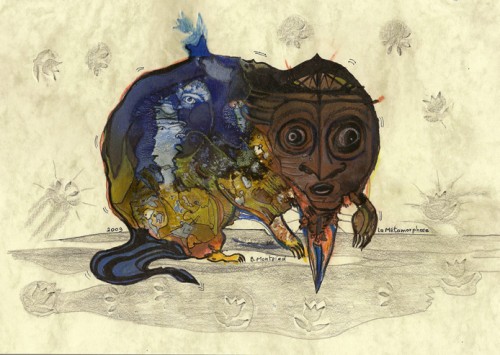

Kafkaïen

02:25 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : art singulier, métamorphose, kafka, bruno montpied |  Imprimer

Imprimer

08/01/2010

Des roches gravées à Batz-sur-Mer

Mon camarade Remy Ricordeau s'ouvre si bien à l'art brut qu'il ne finit pas d'en découvrir ici et là. Dernière surprise en date, du côté de Batz-sur-Mer (dans la Presqu'île de Guérande), l'été dernier, il est tombé sur d'étranges roches de bord de mer, sculptées dit-il, gravées dirai-je plutôt, ressemblant un peu aux graffiti anciens incisés dans des murailles, comme les graffiti de prisonniers médiévaux, ou ceux de ces Poilus de la première guerre mondiale qui n'hésitaient pas dans leur rage d'expression à creuser la roche de leurs carrières de casernement provisoire jusqu'à dégager des sculptures en trois dimensions (voir ma note du 28 décembre 2008 sur un livre causant des graffiti de tranchées paru cette année-là), et voir plus généralement le musée Serge Ramond consacré aux graffiti historiques à Verneuil-en-Halatte).

On se balade en bord de mer, et l'oeil découvre éberlué le travail anonyme qui a consisté à racler, et à évider la roche granitique afin d'en extraire des profils ultra stylisés, des visages grossiers et hallucinatoires, tentative primitive analogue à celle du fameux abbé Fouré qui à Rothéneuf en Ille-et-Vilaine a sculpté au début du XXe siècle les rochers du rivage en créant en une quinzaine d'années plusieurs dizaines de personnages aux formes interprétées d'après les circonvolutions de la matière brute. Ciselées dans une muraille naturelle de blocs joints dans une maçonnerie naturelle (qui est peut-être responsable de l'inspiration de l'auteur), pas plus haut que ce que la taille d'un homme peut permettre, on reconnaît à Batz quelques figures, un hippocampe par exemple (la seule figure un peu réaliste), des profils géométrisés, dont peut-être celui d'un rapace, et deux figures affrontées, quelque peu cubistes.

tentative primitive analogue à celle du fameux abbé Fouré qui à Rothéneuf en Ille-et-Vilaine a sculpté au début du XXe siècle les rochers du rivage en créant en une quinzaine d'années plusieurs dizaines de personnages aux formes interprétées d'après les circonvolutions de la matière brute. Ciselées dans une muraille naturelle de blocs joints dans une maçonnerie naturelle (qui est peut-être responsable de l'inspiration de l'auteur), pas plus haut que ce que la taille d'un homme peut permettre, on reconnaît à Batz quelques figures, un hippocampe par exemple (la seule figure un peu réaliste), des profils géométrisés, dont peut-être celui d'un rapace, et deux figures affrontées, quelque peu cubistes.

Le style employé semble celui d'un individu qui s'essaierait à la sculpture, les expressions restant en affleurement seulement, à peine dégagées de la roche, esquissées, ce qui peut être aussi par volonté - inconsciente? - de transmettre leur côté hallucinatoire avant tout. Du reste, à force de les regarder, on en devine plus que le sculpteur a voulu en faire, une roche dominant l'ensemble semble ainsi représenter la gueule d'un crocodile  mais le style est tellement différent du reste qu'on se convainc bientôt qu'il s'agit là d'une extrapolation de la part de l'interprète dont l'inconscient a été fort mis en branle (il y a souvent contamination de la vision lorsqu'on est en présence d'images interprétées d'après des formes naturelles ; à Rothéneuf, à côté des rochers sculptés par l'abbé Fouré, on se met à deviner d'autres figures possibles qui ne sont en réalité que formes du hasard avec lesquelles joue l'imagination). On lit un chiffre à un endroit, 35, ou plus vraisemblablement 95 sans trop savoir ce qu'on doit en tirer, peut-être la date de la gravure?

mais le style est tellement différent du reste qu'on se convainc bientôt qu'il s'agit là d'une extrapolation de la part de l'interprète dont l'inconscient a été fort mis en branle (il y a souvent contamination de la vision lorsqu'on est en présence d'images interprétées d'après des formes naturelles ; à Rothéneuf, à côté des rochers sculptés par l'abbé Fouré, on se met à deviner d'autres figures possibles qui ne sont en réalité que formes du hasard avec lesquelles joue l'imagination). On lit un chiffre à un endroit, 35, ou plus vraisemblablement 95 sans trop savoir ce qu'on doit en tirer, peut-être la date de la gravure?

Ces roches vous prennent un aspect précolombien sans doute bien involontairement. On pense aussi aux gravures des pictogrammes de la Vallée des Merveilles dans les Alpes du Sud. On ne sait rien de l'anonyme graveur ayant furtivement travaillé sur ces roches, en y passant pourtant un bon moment on suppose...

01:00 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art populaire insolite, Environnements populaires spontanés, Graffiti | Lien permanent | Commentaires (12) | Tags : batz-sur-mer, art rupestre populaire, art brut, environnements spontanés, remy ricordeau, graffiti, roches gravées |  Imprimer

Imprimer

06/01/2010

Encyclopédie Des Figures

10:33 Publié dans Photographie, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : emmanuel boussuge, objets anthropomorphes, poésie naturelle, images cachées |  Imprimer

Imprimer

04/01/2010

Un jeu de plus pour donner une chance aux autres

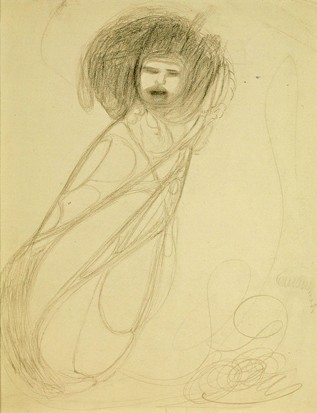

Je m'attends à tout. Il y a des yeux de lynx qui scrutent les moindres recoins de ce blog pourtant vieux de deux ans et demi et qui contient tout de même pas mal de "pages". Va-t-on trouver aussi vite que le jeu précédent? Ma curiosité est piquée au vif, je le confesse.

De qui est le fragment ci-dessus? (Les gens trop proches de l'auteur sont bien sûr conviés à ne pas intervenir, SVP!)

01:03 Publié dans Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : art immédiat, images cachées, énigmes visuelles, jeux d'observation |  Imprimer

Imprimer

03/01/2010

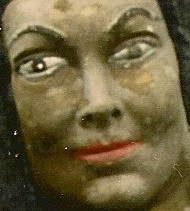

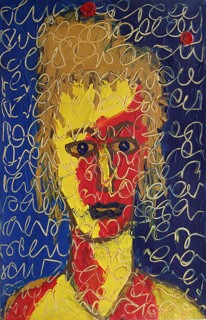

Jeu de nouvel an: à qui cette tête?

Et si on faisait un petit jeu pour commencer vaillamment l'année nouvelle?

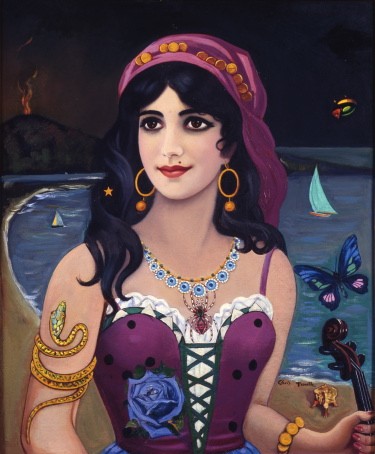

Voici un joli visage, qui ressemble comme qui dirait à une sainte...

A qui appartient-il en vérité? Ou plutôt - ce sera ma seule et vraie question, qui donnera lieu à un petit cadeau pour la première ou le premier qui répondra juste : quel est son auteur?

Il s'agit du fragment d'une oeuvre, ou d'une création pour parler plus exactement. Le blog l'a déjà montrée dans son ensemble, à un moment donné... Va falloir fouiller dans les archives... A moins qu'une mémoire d'éléphant ne se mette en oeuvre avant tout le monde...?

18:45 Publié dans Art immédiat, Le conte en rapport avec d'autres expressions | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : enigmes, détails cachés, quiz, art immédiat |  Imprimer

Imprimer

02/01/2010

Sapin de Noël retardé

23:55 Publié dans Art collectif, Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cadavres exquis, sapin de noël, art immédiat |  Imprimer

Imprimer

01/01/2010

Suggestion pour des cercueils imagés à la française

Entré un peu par erreur dans le Grand Palais à Paris en croyant y trouver une exposition d'art forain (quelques figures de carrousel - ânes, chevaux, cochons, dragon, éléphant... - venues du musée des arts forains de Bercy étant bien présentes, maigres cautions artistiques), j'ai découvert qu'il s'agissait surtout d'une banale fête foraine. J'ai erré sous la verrière Belle Epoque, certes chef-d'oeuvre de l'architecture métallique fin XIXe, en grignotant des bons churros et autres gaufres belges.

Une révélation m'est alors venue: si l'on devait imaginer des cercueils où enterrer nos contemporains, comme au Ghana, les ânes et les cochons à la Bayol seraient tout indiqués... Un dernier tour de manège et, la comédie finie, au lit, ou plutôt au trou !

20:57 Publié dans Art forain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art forain, cercueils du ghana |  Imprimer

Imprimer

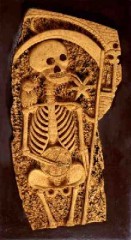

Une tombe imagée dans la Haute-Vienne

En France aussi - mais il faut bien chercher! - nous avons des tombes qui pourraient faire écho aux cercueils ghanéens dont je parlais il y a peu (note du 19 décembre de la dernière année). L'inventaire reste à faire des sépultures imagées qui pourraient émailler de leurs rares présences tant de nos cimetières monotones.

La tombe ci-dessus semble avoir appartenu à un négociant en vins de la Haute-Vienne, voire à un viticulteur? Est-il le responsable du choix de ce tombeau fort insolite quoique bachique, ou est-ce le résultat des agapes d'après inhumation, quand la famille décida de la forme de sa dernière demeure, un peu comme une plaisanterie d'ivrognes (en ce lendemain de réveillon, cette hypothèse parlera à nombre de mes lecteurs)...? Toujours est-il qu'il voyage désormais dans la mémoire des hommes (qui passent par Rochechouart, ou par ce blog...) dans son tonneau pour l'éternité, moderne Diogène post-mortem.

Appel aux chimères

00:56 Publié dans Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : voeux, cartes postales insolites, nouvel an |  Imprimer

Imprimer

29/12/2009

Ephémère enfant des parapets

Une minute plus tard, je ne l'aurais pas vu, nous ne nous serions jamais rencontrés. Il ne devait son existence qu'à cette grosse goutte d'eau qui s'évaporait lentement, teintant le parapet de brun. Parapet qui paraissait sous la belle lumière de ce jour-là, sur le Pont du Carrousel, fait de nougat. Il était à "croquer", mais non, je préférai me rabattre sur un instantané. Un clic et ce visage enfantin, en trois trous et deux pieds patauds, fut figé dans le souvenir.

14:58 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie naturelle, images cachées, doubles images, paris insolite |  Imprimer

Imprimer

25/12/2009

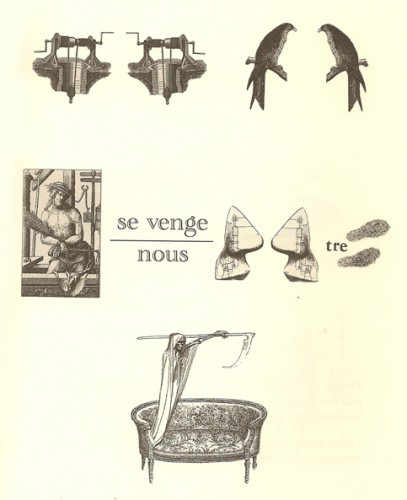

Dictionnaire du Poignard Subtil

![]()

NATIVITE:

"Depuis deux mille ans, Jésus se venge sur nous de n'être pas mort sur un canapé."

(Emil Cioran, Syllogismes de l'amertume)

Rébus de Claude et Chris Ballaré traduisant l'aphorisme reproduit ci-dessus, extrait de 32 aphorismes d'Emil Cioran traduits en rébus par Claude et Chris Ballaré, éditions Finitude, 2009 ; et merci à Juliette Cerisier pour ce joli cadeau d'anti-Noël

20/12/2009

Un mini-golf à usage interne, Monsieur M., secret inspiré sarthois

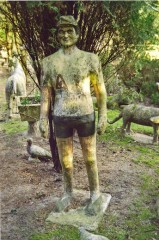

Les inspirés ne sont pas tous tout à fait au bord des routes, au sens où ils s'y montreraient bien en évidence. Celui que je vais indiquer ici, dont je tairai le nom et la localisation puisque je n'ai pas son accord pour le moment pour les révéler ou non, se cache un peu à l'écart au coeur d'une propriété située en bordure d'un chemin, mais cachée derrière des murs à hauteur d'homme, une végétation profuse masquant l'essentiel des sculptures installées à de nombreux points du jardin. On peut passer à côté sans le voir. De plus le chemin n'est pas une route très fréquentée.

J'en ai entendu parler de façon inopinée. Nous étions accoudés à un bar de bon matin (il devait être dans les 7h), moi et deux autres acolytes, à la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Je me mis à interroger le patron du bar sur les traces possibles qu'aurait pu laisser un monsieur Fin (c'est par le Fin que tout commence parfois...) dans les environs. En effet, Francis David, photographe et chercheur d'environnements bien connu des amateurs, avait mentionné dans son catalogue "Les Bricoleurs de l'Imaginaire" (en 1984!) les "sculptures polychromes" que ce dernier aurait autrefois créées dans cette bourgade (et que je n'ai jamais eu l'occasion de voir). Le patron, ça ne lui disait rien. Les années 70-80 de l'autre siècle, ça commence à faire loin... Par contre, prolongea-t-il, il connaissait un autre gars qui depuis trente années aménageait son jardin avec des statues "en béton armé", me dit-il. Ces statues agrémentaient de façon originale un mini-golf. Ah, ah..., me dis-je. Je n'eus de cesse de convaincre dès lors mes deux compagnons, qui n'avaient pas besoin d'être trop poussés cela dit, et nous finîmes par trouver le lieu.

On ne le perçoit pas facilement. Seule une arborescence en ciment, semblable à de l'art d'artisan-rocailleur, apposée sur les murs jouxtant le portail, permet de le repérer. Les statues que contient le jardin - que je n'ai photographiées sur le moment que subrepticement et très partiellement, ce qui prouve le peu d'immédiateté de ce site, et ce qui est instructif sur sa signification - les statues en ciment polychrome, assez rugueuses, ne sont pas tournées vers l'extérieur, mais bien vers l'intérieur, destinées à être avant tout appréhendées depuis le centre de la propriété. A priori, c'est un décor à usage interne. La seule effigie tournée vers l'extérieur est un lion découvrant ses crocs. En se haussant sur la pointe des pieds, et en regardant au loin entre les frondaisons de nombreux arbustes, buissons et cyprés, on devine des saynètes, une gardienne d'oies, un homme nourrissant de pain semble-t-il un éléphant qui s'en saisit du bout de la trompe, une sorte de dinosaure, un orque dont le museau jaillit des branches derrière un buste d'homme barbu, un homme tenant une hache sur l'épaule devant un chien qui paraît en arrêt devant lui,

En se haussant sur la pointe des pieds, et en regardant au loin entre les frondaisons de nombreux arbustes, buissons et cyprés, on devine des saynètes, une gardienne d'oies, un homme nourrissant de pain semble-t-il un éléphant qui s'en saisit du bout de la trompe, une sorte de dinosaure, un orque dont le museau jaillit des branches derrière un buste d'homme barbu, un homme tenant une hache sur l'épaule devant un chien qui paraît en arrêt devant lui, un ours blanc qui surgit derrière un arbre...

un ours blanc qui surgit derrière un arbre...

Des pistes de mini-golfs semblent installées à différentes places du site. Imitées de celles que l'on trouve dans ces lieux d'attraction éminemment familiaux et touristiques. Ces espaces voués au divertissement, réductions démocratiques à l'usage du populaire, sont souvent oubliés des amateurs d'art populaire en plein air alors qu'ils entretiennent à l'évidence un lien de parenté avec les environnement spontanés. Leurs inventions dans le tracé des pistes, leurs décors de maquettes dont la fantaisie est fonction à la fois de l'exploit à accomplir et de l'agrément de la promenade de trous en trous, cela peut avoir une influence sur des individus que le démon de la création peut à l'occasion chatouiller... On s'étonne même qu'il n'y ait pas davantage de créateurs populaires d'environnements (ou de simples jardiniers) qui en aient dessiné dans leurs jardins.

Voici donc, c'est le cas de le dire, une autre piste à suivre.

16:31 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : sarthe insolite, environnements spontanés, inspirés du bord des routes, habitants-paysagistes, mini-golfs |  Imprimer

Imprimer

19/12/2009

Enterrés dans une image, art funéraire au Ghana

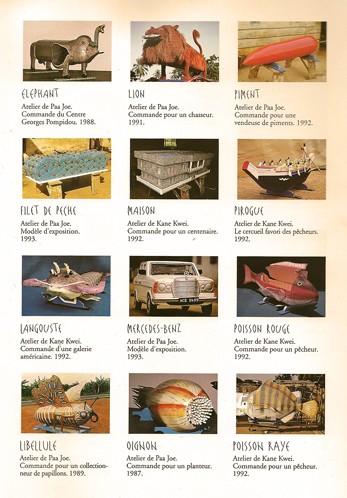

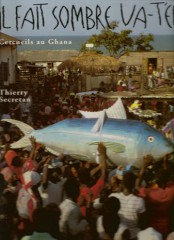

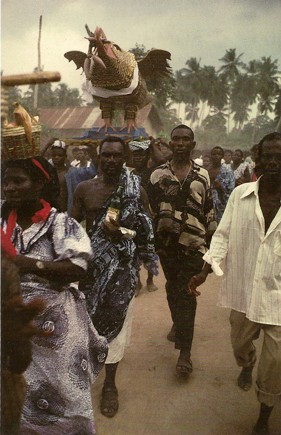

Il est une coutume funéraire contemporaine au Ghana qui consiste à enterrer certains dignitaires de l'ethnie Ga (il faut être un notable, avoir des moyens) dans des cercueils qui sont autant d'effigies emblématiques de la destinée du défunt, symboles aussi de sa fortune durant son parcours sur la terre (si Nicolas Sarkozy était ghanéen, on l'enterrerait peut-être dans un stylo ou une montre?). On vous enterre là-bas dans des oignons, des poissons, des pirogues, des voitures, des poules, des lions, des avions, tous sculptés dans le bois, ce qui est bien plus poétique on en conviendra qu'une simple caisse en sapin...

J'écris "contemporaine", cependant, il faudrait préciser que cette coutume remonte déjà à la fin des années 1950. Elle remonterait même exactement à 1957, date à laquelle un menuisier du nom d'Ata Owoo (1902-1976, un contemporain de Dubuffet...) fabriqua pour un chef de sa région un palanquin en forme de cabosse de cacao. 1957 est aussi la date d'accession à l'indépendance pour le Ghana qui fut autrefois colonie britannique (sous le nom de la Gold Coast).

En France, ces coutumes ont été révélées au grand public par le photographe et cinéaste Thierry Secrétan qui a mené une recherche sur le sujet dès le début des années 1980. Un beau livre en fut l'aboutissement aux éditions Hazan en 1994 (Il fait sombre, va-t-en, Cercueils au Ghana). La grande exposition des Magiciens de la Terre a été la première en France, en 1989, à faire connaître ces cercueils-logos parmi tant d'autres merveilles de créativité populaire qui y furent simultanément présentées, provenant de différentes contrées du monde (les organisateurs français de cette expo avaient à l'époque cru bon d'estimer qu'il n'y avait personne en Europe capables d'être comparés avec les créateurs populaires du Tiers-Monde, hormis Chomo, dixit Jean-Hubert Martin, qui aurait dû passer à l'époque un bon cours de rattrapage en matière d'art brut et autres inspirés du bord des routes, quelle extraordinaire ignorance).

La grande exposition des Magiciens de la Terre a été la première en France, en 1989, à faire connaître ces cercueils-logos parmi tant d'autres merveilles de créativité populaire qui y furent simultanément présentées, provenant de différentes contrées du monde (les organisateurs français de cette expo avaient à l'époque cru bon d'estimer qu'il n'y avait personne en Europe capables d'être comparés avec les créateurs populaires du Tiers-Monde, hormis Chomo, dixit Jean-Hubert Martin, qui aurait dû passer à l'époque un bon cours de rattrapage en matière d'art brut et autres inspirés du bord des routes, quelle extraordinaire ignorance).

Une exposition plus récente vient de se terminer sur les cercueils du Ghana - je l'ai appris un peu tard, mille excuses! - au musée d'Evreux, dans l'ancien évêché (31 octobre - 29 novembre 2009, merci à Philippe Lalane pour l'info). On y montra des photographies de Thierry Secretan mais aussi quelques cercueils venus de l'atelier de Paa Joe, neveu de Kane Kwai, émule lui-même du fameux Ata Owoo, qui fit beaucoup par son talent de sculpteur pour consacrer ce nouvel art funéraire en passe de devenir une tradition (on raconte que Kane Kwei proposa entre autres formes de cercueils le perroquet tenant en son bec un stylo pour symboliser les universitaires...). L'absence d'entreprise de pompes funèbres au Ghana, et l'importance capitale des rites funéraires qui ont pour enjeux de permettre aux défunts de rejoindre leur "famille céleste" et aussi de se réincarner par la suite parmi les vivants expliqueraient le développement de cet art fort imaginatif.

Ces cercueils sont maintenant bien connus, au point que les commandes affluent de partout dans le monde, et probablement aussi - surtout? - pour des raisons d'ordre esthétique et marchand. Les cercueils présentés à Evreux provenaient par exemple de la galerie Dieleman, située à Gembloux en Suisse. D'autres cinéastes ont réalisé des documentaires sur le sujet, comme Philippe Lespinasse, connu pour sa collaboration entre autres avec la Collection de l'art brut à Lausanne (plusieurs de ses films édités en DVD y sont diffusés). Ghana, sépultures sur mesure, un moyen-métrage de 52 minutes, a été diffusé il y a peu sur France 5.

13/12/2009

Devenir de l'art brut

L'art brut prend des aspects de plus en plus variés, éclectiques, hétéroclites, il recouvre des oeuvres et des personnalités qui peuvent être aussi cultivées que non cultivées. C'est l'évolution actuelle, depuis une dizaine d'années environ. Ce qui pose problème, je trouve, le terme et la notion dans cet élargissement du champ perdant de plus en plus de leur netteté (la netteté de la définition n'étant déjà pas évidente au départ, combinant à la fois des oeuvres médiumniques, des créations de bord des routes, de l'art produit par des aliénés, des oeuvres produites par des marginaux, retraités, exclus, dépressifs, êtres en manque affectif, etc.).

C'est une constatation que je me suis faite ces jours-ci, d'abord suite au colloque "L'art brut, une avant-garde en moins?" organisé par le LaM à l'auditorium de l'INHA à la galerie Colbert à Paris les 7 et 8 décembre derniers, puis en découvrant successivement l'expo consacrée à Fernand Desmoulin par la galerie Christian Berst, rue de Charenton dans le XIIe ardt, ainsi qu'à la lecture du journal de l'exposition "Anatomia metamorphosis" (Galerie ABCD, Montreuil), notamment la notice biographique et les reproductions centrées sur le cas de l'artiste Lubos Plny (là, on peut vraiment parler "d'artiste"). Sans compter l'annonce d'une expo prochaine à la Collection de l'Art Brut à Lausanne (de mars à août 2010) qui se tourne (avec clairvoyance) du côté de deux créateurs d'art brut africains (j'y reviendrai).

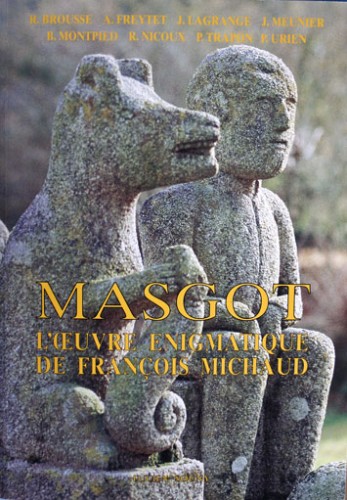

En effet, l'art brut à mes yeux, dans les premiers temps où je me suis intéressé à lui (grosso modo à partir de 1980, date à laquelle je suis tombé sur les fascicules de l'art brut dans les locaux de la librairie Artcurial prés des Champs-Elysées), relevait d'une filiation avec les arts populaires qui sautait aux yeux, que ces derniers soient rustiques ou urbains, filiation qui s'établissait en dépit de la rupture évidente au point de vue esthétique entre les oeuvres populaires du passé et celles que Dubuffet et Thévoz défendaient sous le nom d'art brut (rupture esthétique qui était le reflet aussi d'une rupture sociale, les auteurs d'art brut étant des internés, des femmes frustrées, des marginaux de la société, des retraités, des clochards...). J'ai ainsi pu écrire en 1992: "l'art brut (qui est une forme hyper-individualisée et réprimée de la créativité populaire qui survit à l'anéantissement des liens communautaires)" (Bruno Montpied, Formes pures de l'émerveillement, dans Masgot, l'oeuvre énigmatique de François Michaud, éd. Lucien Souny, 1993). Définition qui tapa dans l'oeil de Madeleine Lommel qui me fit l'honneur de la reprendre en citation dans ses ouvrages (avec des coquilles dans la référence, cf la deuxième mouture de son livre où mes phrases sont attribuées à un "Art populaire en France" paru chez Arthaud, il y a là visiblement une confusion avec le livre de Jean Cuisenier du même titre, mais quel honneur qu'on puisse me confondre avec cet ancien conservateur des ATP!).

Bien sûr au départ dans le corpus des créations rassemblées sous le terme art brut, il y avait déjà, héritées en particulier des recherches précédentes des surréalistes (André Breton), des créateurs cultivés mêlés à des hommes et des femmes du peuple (notamment chez les médiumniques, que l'on pense au Comte de Tromelin, à Victorien Sardou, à Fernand Desmoulin, peintre post-impressionniste et symboliste, ami de naturalistes comme Emile Zola, peintre aux goûts visionnaires qui eut une brève période de dessin automatique médiumnique entre 1900 et 1902 - voir l'expo actuelle chez Christian Berst, où sont montrés quelques exemples (il y avait déjà eu une expo sur les dessins retrouvés de Desmoulin à la Galerie de Messine à Paris en 2002, organisée par cette dernière conjointement avec l'association ABCD) ; cependant on trouve d'autres créateurs cultivés dans d'autres secteurs de l'art brut comme par exemple Gabritschevsky, Aloïse elle-même, ou Juva, alias le prince Juritzky, ou encore Magali Herrera, fille d'aristocrate et de propriétaire foncier en Uruguay). D'autant que la notion d'art brut cherchait à prouver qu'existait une créativité artistique en dehors du champ artistique reconnu comme tel, en dehors du monde professionnel de l'art. Il fallait, de ce point de vue, ne pas se limiter à des créateurs issus du peuple. Cependant, ces derniers constituaient une bonne proportion dans l'ensemble des créateurs retenus (la majorité probablement). Parmi les internés des asiles psychiatriques, on rencontre ainsi nombre de créateurs issus des classes sociales défavorisées (ce qui paraît logique, le monde du travail est rarement lieu d'épanouissement et d'harmonie, plutôt un champ de bataille).

ou encore Magali Herrera, fille d'aristocrate et de propriétaire foncier en Uruguay). D'autant que la notion d'art brut cherchait à prouver qu'existait une créativité artistique en dehors du champ artistique reconnu comme tel, en dehors du monde professionnel de l'art. Il fallait, de ce point de vue, ne pas se limiter à des créateurs issus du peuple. Cependant, ces derniers constituaient une bonne proportion dans l'ensemble des créateurs retenus (la majorité probablement). Parmi les internés des asiles psychiatriques, on rencontre ainsi nombre de créateurs issus des classes sociales défavorisées (ce qui paraît logique, le monde du travail est rarement lieu d'épanouissement et d'harmonie, plutôt un champ de bataille).

Avec l'internationalisation des découvertes de créations associées à l'art brut de Dubuffet, ou à l'art outsider des Anglo-saxons (concept encore plus ouvert que celui d'art brut), ce dernier ayant beaucoup d'influence sur le vacillement amplifié des limites du concept d'art brut, avec le développement de la connaissance de l'art brut américain, anglais, chinois, japonais, slave, sud-américain, bientôt africain, etc., le nombre de créateurs qui pourraient être aussi bien rangés sous la bannière d'un art visionnaire, d'un surréalisme instinctif, ou d'une inspiration cultivée hétéroclite, est en voie d'expansion considérable.

Le cas de Lubos Plny, artiste découvert par l'association ABCD paraît exemplaire de ces nouveaux cas-frontières. Dessinateur, collagiste, peintre, auteur de performances, intervenant sur son corps par des piercings ou de la couture, qui pourraient relever de ce que l'on nomme ailleurs le body-art, modèle en académie, il paraît être un homme de grande culture artistique.

Dessinateur, collagiste, peintre, auteur de performances, intervenant sur son corps par des piercings ou de la couture, qui pourraient relever de ce que l'on nomme ailleurs le body-art, modèle en académie, il paraît être un homme de grande culture artistique. Ceux qui le rangent dans l'art brut semblent le faire en regard de son état - passager? - de schizophrène, associé à une inventivité indéniable. A ce compte-là, Van Gogh, Edvard Munch, pour ne citer que deux artistes du passé, pourraient être eux aussi catalogués rétrospectivement dans l'art brut.

Ceux qui le rangent dans l'art brut semblent le faire en regard de son état - passager? - de schizophrène, associé à une inventivité indéniable. A ce compte-là, Van Gogh, Edvard Munch, pour ne citer que deux artistes du passé, pourraient être eux aussi catalogués rétrospectivement dans l'art brut.

Ce dernier en vient à signifier un corpus incroyablement hétéroclite de créations tous azimuts (on y incorpore aussi les environnements de bords de routes faits par des autodidactes, secteur où la culture apparaît facteur de distinction marquée cependant entre créateurs, que l'on compare par exemple le facteur Cheval avec le Jardin des Tarots de Niki de Saint-Phalle).

avec le Jardin des Tarots de Niki de Saint-Phalle). Ce corpus contient de plus en plus de véritables oeuvres se confrontant ouvertement au monde de l'art professionnel. L'adjonction, ces dernières années, de l'art produit par des handicapés mentaux, tels ceux venus de Belgique - issus d'ateliers supervisés par des animateurs dont la culture et le discernement artistiques ne paraissent pas compter pour du beurre... - cette adjonction paraît jouer à plein pour la fusion qui semble se préparer entre art brut et art professionnel.

Ce corpus contient de plus en plus de véritables oeuvres se confrontant ouvertement au monde de l'art professionnel. L'adjonction, ces dernières années, de l'art produit par des handicapés mentaux, tels ceux venus de Belgique - issus d'ateliers supervisés par des animateurs dont la culture et le discernement artistiques ne paraissent pas compter pour du beurre... - cette adjonction paraît jouer à plein pour la fusion qui semble se préparer entre art brut et art professionnel. Le colloque sur l'art brut, que je citais au début de cette note, initié par le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, a semblé vouloir avancer ce genre de proposition, même si cela n'affleurait qu'entre les lignes, au gré des interventions, elles-mêmes assez hétéroclites ( à l'image du champ actuel de l'art dit brut -de moins en moins "brut" du reste?) de plusieurs étudiants et chercheurs surgis ces dernières années dans le sillage d'un engouement nouveau dans le monde des nouvelles générations de chercheurs. Intégrées à un musée d'arts moderne et contemporain, les oeuvres d'art brut, que les intervenants du colloque disaient avec une hésitation perplexe produites tantôt par des "artistes" tantôt par des "créateurs" (montrant par là que la question de l'usage social de la création dans l'art brut n'est pas prise en compte véritablement par les chercheurs formés avant tout sur un plan esthétique), les oeuvres de l'art brut paraissent devoir être associables dans les prochaines années aux oeuvres des artistes professionnels classés dans l'histoire de l'art, sur le même rayon, en effaçant l'origine sociale, le contexte de production de ces oeuvres(1) (c'est dans ce sens qu'il fallait je crois interpréter les mots "d'avant-garde en moins?": l'art brut aurait pu être une autre avant-garde, une avant-garde oubliée en quelque sorte, selon les concepteurs du titre de ce colloque, idée pour le moins étrange et plutôt erronée). Il se passe peut-être en ce moment le même phénomène de vitrification esthétique, par rapport à l'art brut, que celui qui affecte les objets ethnologiques muséifiés dans un espace peu défini comme le musée du Quai Branly (le fait que ce dernier musée n'ait pas de qualification plus précise est déjà remarquable en soi).

Le colloque sur l'art brut, que je citais au début de cette note, initié par le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, a semblé vouloir avancer ce genre de proposition, même si cela n'affleurait qu'entre les lignes, au gré des interventions, elles-mêmes assez hétéroclites ( à l'image du champ actuel de l'art dit brut -de moins en moins "brut" du reste?) de plusieurs étudiants et chercheurs surgis ces dernières années dans le sillage d'un engouement nouveau dans le monde des nouvelles générations de chercheurs. Intégrées à un musée d'arts moderne et contemporain, les oeuvres d'art brut, que les intervenants du colloque disaient avec une hésitation perplexe produites tantôt par des "artistes" tantôt par des "créateurs" (montrant par là que la question de l'usage social de la création dans l'art brut n'est pas prise en compte véritablement par les chercheurs formés avant tout sur un plan esthétique), les oeuvres de l'art brut paraissent devoir être associables dans les prochaines années aux oeuvres des artistes professionnels classés dans l'histoire de l'art, sur le même rayon, en effaçant l'origine sociale, le contexte de production de ces oeuvres(1) (c'est dans ce sens qu'il fallait je crois interpréter les mots "d'avant-garde en moins?": l'art brut aurait pu être une autre avant-garde, une avant-garde oubliée en quelque sorte, selon les concepteurs du titre de ce colloque, idée pour le moins étrange et plutôt erronée). Il se passe peut-être en ce moment le même phénomène de vitrification esthétique, par rapport à l'art brut, que celui qui affecte les objets ethnologiques muséifiés dans un espace peu défini comme le musée du Quai Branly (le fait que ce dernier musée n'ait pas de qualification plus précise est déjà remarquable en soi).

(1) Je suis ici en accord avec ce que m'écrivait récemment en privé Mme Bénédicte Lefebvre, gardienne de la mémoire de l'autodidacte Jean Smilowski en tant que présidente de l'Association La Poterne à Lille, qui renâcle avec ses camarades de l'association à la perspective d'offrir toutes les productions de leur protégé à un musée qui ne prendrait pas en charge l'ensemble de cette oeuvre d'art total, véritable environnement. L'approche muséale, privilégiant des accrochages classiques d'oeuvres égrenées sur des cimaises, peut paraître en effet fort réductrice de ce point de vue et peu en accord avec le sens complet de ces créations brutes, déployées dans l'espace de la vie quotidienne, oeuvres indissolublement liées à des comportements marginaux, à des conduites de vie en rupture bien souvent avec l'environnement normalisé.

15:53 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : art brut, une avant-garde en moins?, lubos plny, art des handicapés mentaux, abcd, christian berst |  Imprimer

Imprimer

12/12/2009

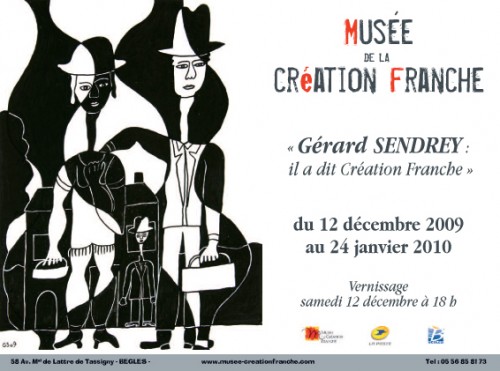

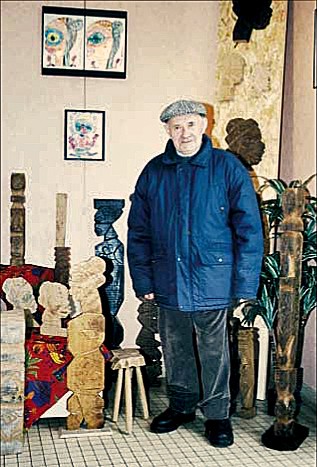

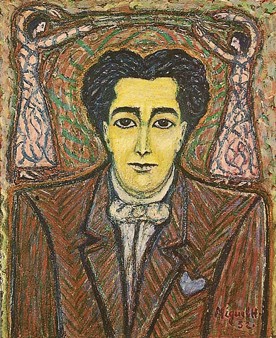

Gérard Sendrey, couronnement

Gérard Sendrey, dit-on, se retire chaque jour davantage du musée qu'il a créé à Bègles avec l'appui jamais démenti du maire de la ville Noël Mamère (lui-même, paraît-il, collectionneur d'arts populaires spontanés, naïf, brut...On aimerait en savoir plus). La Création Franche, terme inventé par Gérard pour rassembler toutes sortes d'expressions produites par des autodidactes s'essayant à l'inventivité dans un rapport plus ou moins détaché vis-à-vis du monde des artistes professionnels, la création franche, c'est lui (ailleurs, cela s'appelle neuve invention ou art singulier, ou bien encore le monde des "apparentés de l'art brut", terme que je trouve passablement ambigu tant il cache mal parfois les ambitions de certains artistes voulant profiter de la vogue de l'art brut).

Cette activité de rassembleur, calquée un peu sur celle de Dubuffet dans les années 50 de l'autre siècle, a masqué sa propre production d'artiste, énorme, diverse, souvent expérimentale, marquée par une écriture caractéristique (des visages, des corps quelque peu métaphysiques, une certaine vision de l'humain présenté avant tout de manière dépouillée). Alors que comme dans le cas de Dubuffet elle constitue un dialogue entre créateurs dans lequel Gérard a puisé les raisons d'être de sa propre oeuvre.

L'âge avançant, et étant donné que Gérard s'était toujours refusé à s'exposer jusque là dans le sein de son musée à Bègles, les animateurs du musée - Pascal Rigeade, nouveau responsable du musée, aidé entre autres collaborateurs par Anne Billon, qui émit paraît-il la proposition initiale de l'exposition - lui ont monté une rétrospective du 12 décembre 2009 (aujourd'hui, c'est le vernissage) au 24 janvier 2010. Il paraît qu'on devrait s'attendre à trouver sur les cimaises du musée de la création franche aux alentours de 650 oeuvres, accrochées d'une façon anticonformiste chère à Gérard Sendrey, voulant toujours se tenir à l'écart des us et coutumes, même éprouvés (Anne Billon s'est vu confier cet accrochage). Cela l'a amené autrefois à réclamer qu'on vende les oeuvres d'art au prix des camemberts dans les supermarchés, proposition que je trouvais de mon côté un peu discutable...

En ce jour de couronnement, je m'en voudrai cependant de critiquer les propositions décoiffantes sendreyesques, et laisserai donc Gérard tout au plaisir de savourer le bonheur de faire ce voyage à travers ses périodes. Bon vent, capitaine.

16:48 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérardsendrey, art singulier, création franche |  Imprimer

Imprimer

10/12/2009

L'envol

00:00 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art populaire insolite, Art populaire religieux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ex-voto, peinture naïve insolite, art naïf, art populaire anonyme |  Imprimer

Imprimer

05/12/2009

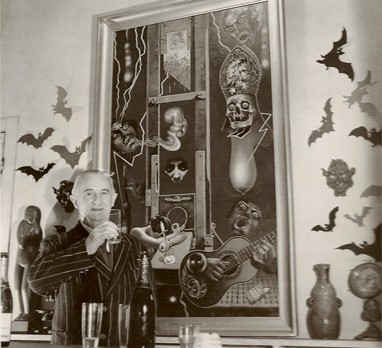

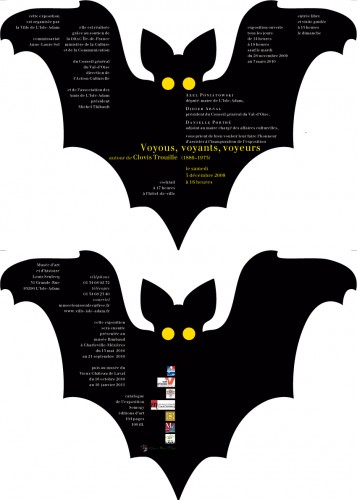

Autour de Trouille à L'Isle-Adam

Je m'en voudrais de ne pas vous signaler l'exposition autour de Clovis Trouille qui a débuté le 28 novembre au musée d'art et d'histoire Louis Senlecq de L'Isle-Adam et qui est prévue pour s'achever le 7 mars 2010 (tous renseignements sur le lien précédent, catalogue, conférences de Clovis Prévost, le vice-président de l'Association Clovis Trouille...). Elle s'intitule "Voyants, voyous, voyeurs", ce qui est tout un programme comme on voit... Le vernissage a lieu aujourd'hui à partir de 16 h. C'est annoncé sur un carton aux formes originales en accord avec les goûts du peintre Clovis Trouille (1889-1975), inclassable marginal de l'art moderne que l'on a tendance à rattacher aux surréalistes desquels il fut un temps le compagnon de route (mais dont il se séparait par son goût de "l'élite", et pour les artistes de l'Antiquité tels que Phidias ; il écrivait ainsi en 1961 à Maurice Rapin: "J'ai horreur de l'appellation "populaire", ce mot me fait vomir").

Clovis Trouille, vernissage de l'exposition organisée par Ornella Volta à la Lanterne Magique le 9 novembre 1962, Pablo Volta,tirage argentique original

A noter que l'exposition sera présentée ensuite au musée Rimbaud de Charleville-Mézières du 15 mai au 21 septembre 2010. Puis elle continuera son petit bonhomme de chemin jusqu'au musée du Vieux-Château de Laval du 16 octobre 2010 au 16 janvier 2011 (histoire sans doute de permettre à tous ceux qui prisent en Mayenne une certaine imagerie anticléricale délicieuse et peu montrée dans ces parages de s'en mettre plein les mirettes).

18:02 Publié dans Art immédiat, Art moderne méconnu, Art singulier, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : clovis trouille, voyant, voyous, voyeurs, gérard lattier, pierre molinier, di rosa, érotsime surréaliste, anticléricalisme |  Imprimer

Imprimer

03/12/2009

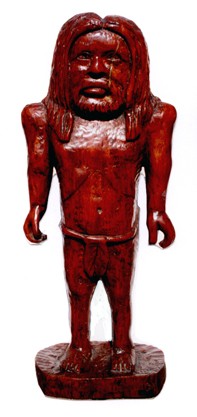

Le jardin d'Emile Taugourdeau danse encore dans les ronces

Qu'est-ce que ça devient chez Emile Taugourdeau, le maçon disparu en 1989, qui avait laissé derrière lui dans son jardin des dizaines et des dizaines de statues naïves, brutes, immédiates, ce qui constituait un des environnements de statues naïves ou brutes parmi les plus importants de France? Vingt ans qu'il est décédé, et pas de commémoration pour lui (il n'aura pas eu la chance d'un Chomo par exemple, plus artiste sans doute et reconnu comme tel par ses pairs).

Il était en concurrence, au point de vue strictement quantitatif bien entendu, avec le jardin de Gabriel Albert à Nantillé en Charente-Maritime (on y a dénombré environ 400 statues, chez Taugourdeau, cela devait être approchant), lui aussi désormais en grand péril. On a parlé de lui autrefois (et abondamment, ce qui me justifie de venir en reparler aujourd'hui: Francis David le tout premier dans Les Bricoleurs de l'imaginaire, Jean-Louis Lanoux dans Plein Chant n°45, Taugourdeau étant alors encore de ce monde, puis après sa mort, dans ce fatras qu'était le Guide de la France Insolite de Claude Arz, etc.).

Un article dans un journal spécialisé dans la brocante, longtemps aprés la mort de l'auteur, eut paraît-il une influence néfaste, car à la suite de cette publication qui aurait fait trop de bruit, on vola certaines statues qui étaient sans surveillance (les statues que M. Taugourdeau exposait de l'autre côté de la route, en face de sa maison, les laissant avec confiance pour la récréation de tout un chacun qui passait sur ces petites routes charmantes de la Sarthe).

Le silence retomba. Certains familiers du site, continuant de lui rendre visite secrètement (à noter un article du modeste Zon'Art, vers 2003, si je me rappelle bien), familiers qui récupéraient au passage certaines pièces qui étaient à vendre (et ils faisaient bien, faute de mieux)... Personnellement, j'y étais passé en 1991, en compagnie de la photographe et artiste Marie-José Drogou, afin de fixer sur pellicule le plus possible d'oeuvres. J'y suis revenu longtemps après, en 2003, puis récemment donc en juillet 2009.

Chez Taugourdeau, il y a (il y avait) beaucoup d'animaux, des cervidés, mais aussi des crocodiles, des dinosaures, des serpents, des chiens, des chevaux, et énormément de volatiles. Et aussi des footballeurs lilliputiens (les équipes, les buts, rien n'était oublié, ça grouillait, il fallait faire attention de ne pas buter sur eux).

Chez Taugourdeau, il y a (il y avait) beaucoup d'animaux, des cervidés, mais aussi des crocodiles, des dinosaures, des serpents, des chiens, des chevaux, et énormément de volatiles. Et aussi des footballeurs lilliputiens (les équipes, les buts, rien n'était oublié, ça grouillait, il fallait faire attention de ne pas buter sur eux). Un Bernard Hinault (il est tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire, mais plutôt la tempête dernière). Une voiture ancienne avec passager et chauffeur (plus de poussière soulevée par ses roues, mais du lierre à la place qui grimpe vaillamment à l'assaut).

Un Bernard Hinault (il est tombé par terre, c'est pas la faute à Voltaire, mais plutôt la tempête dernière). Une voiture ancienne avec passager et chauffeur (plus de poussière soulevée par ses roues, mais du lierre à la place qui grimpe vaillamment à l'assaut).

Des carrioles conduites par des hommes paraissant porter sombreros (la forêt, les ronces les ont-elles mangés? Je ne les ai pas revues à mon dernier passage en juillet dernier).

Taugourdeau paraissait aimer les personnages, principalement couverts de chapeaux. Les sombreros revenaient souvent, semblant indiquer une fascination du créateur pour les Mexicains (il avait représenté deux Mariachis, les guitares absentes de leurs mains à mon passage en 1991). Il y avait aussi, récurrents, des petits couples gentils, des couples de danseurs certes immobiles mais paraissant tourner sur eux-mêmes simultanément, des grenouilles cachées comme des larves dans des jardinières carrées montées sur pieds.

Des arbres de ciment - toujours le ciment - aux branches couvertes d'oiseaux. Des pêcheurs à la ligne, oui aussi en ciment, qui cherchaient à prendre des poissons eux-mêmes en ciment (c'était les premiers sujets que commença Taugourdeau après s'être essayé à un canard). Des mariés qui dansaient galamment sous les arbres. Des cigognes aux longs cous. Un phacochère. Une déesse Kali (du moins l'ai-je identifiée ainsi, on l'a appelée aussi "la magicienne") plutôt du genre souriante, des serpents sur les bras (elle est toujours là, à mon passage en juillet dernier, je lui ai remis sur les bras les serpents qu'un antiquaire indélicat avait jetés par terre, à ce que me confia Mme Taugourdeau). Un moulin avec son petit meunier (il avait le bras fendu, on l'a acheté, puis emmené à l'abri ailleurs, loin de cette jungle). Il y avait (oui, toujours l'imparfait) deux cavaliers sur deux chevaux qui avaient l'air de fendre les airs pour aller où? On en a vu filer un récemment encore, du côté de L'Isle-sur-la-Sorgue sur une brocante, à l'évidence échappé du jardin de M. Taugourdeau (voir ci-dessous le cavalier encore en place en 2003). Il est resté le second, une variante, avec de subtiles différences, de l'ordre de quelques centimètres de plus ou de moins (j'ai vérifié, il a les jambes plus longues, des étriers plus dégagés de la masse de ciment...)

Un moulin avec son petit meunier (il avait le bras fendu, on l'a acheté, puis emmené à l'abri ailleurs, loin de cette jungle). Il y avait (oui, toujours l'imparfait) deux cavaliers sur deux chevaux qui avaient l'air de fendre les airs pour aller où? On en a vu filer un récemment encore, du côté de L'Isle-sur-la-Sorgue sur une brocante, à l'évidence échappé du jardin de M. Taugourdeau (voir ci-dessous le cavalier encore en place en 2003). Il est resté le second, une variante, avec de subtiles différences, de l'ordre de quelques centimètres de plus ou de moins (j'ai vérifié, il a les jambes plus longues, des étriers plus dégagés de la masse de ciment...)

Il y avait, surtout, plus oubliés encore que les statues, d'étonnants tableaux de ciment teint dans la masse, d'une très belle facture naïve. Dans le jardin, exposés à la merci des intempéries, leurs couleurs ravivées à chaque pluie.

Qu'ils étaient beaux, ces tableaux... Et que le coeur me fend de les imaginer perdus, brisés, cassés? Ici ou là, tassés parfois à plusieurs contre un mur de parpaings, petit à petit couverts de terres, de mousses, enserrés par des racines accrocheuses, on en redécouvre, en les feuilletant d'un bras qui les retient de tomber pendant que l'autre prend la photo.

D'autres disparaissent sous la couleur uniformément verdâtre qui glace l'ensemble de l'oeuvre encore en place (les statues ne sont pas fendues, résistant encore bien malgré vingt ans sans entretien à l'air libre depuis la mort de leur créateur).

Peut-être que certains ont été tout simplement vendus? Car c'est ce qui arrive, la famille laisse partir par petits bouts les oeuvres du jardin, tantôt chez des amateurs désireux de sauvegarder ces chefs-d'oeuvre naïfs, tantôt à des brocanteurs peu scrupuleux qui acquièrent à bon compte des jardinières en mosaïque, en renversant au passage les statues qui ne les intéressent pas, et qu'ils ne songent pas une minute à relever, l'affaire étant faite. C'est ainsi, il ne semble pas qu'aucune autre possibilité de sauver ce qui resterait encore à sauver puisse se mettre en place désormais. Il reste des écrits, des photos, peut-être des films, et quelques statues échappées chez les uns et les autres pour garder la mémoire de cette magnifique création.

Le jardin, encore visible un peu il y a cinq ans, un jour que nous le visitions après un nettoyage saisonnier, se couvre à d'autres moments d'une végétation qui semble partie pour le dévorer complètement. Le redécouvrira-t-on un jour comme on a découvert les temples mayas dans la jungle du Yucatan?

29/11/2009

Comme enragé

23:17 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : poésie naturelle, délire d'interprétation |  Imprimer

Imprimer

25/11/2009

Comment les enfants voient-ils l'au delà? Enquête

D'après vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort ?

I : On devient un squelette, on va dans les cimetières, on fait peur aux gens qui viennent visiter le cimetière.

N : On devient un animal... Celui qu'on voulait être dans la vie. Moi, je voudrais être un écureuil.

Y : On reste cadavre. On dort. On fait des rêves heureux.

J : On devient zombie. Mort-vivant. Et puis après, on essaye de vous attraper. Parce que les zombies attaquent les vivants, les êtres humains, les chiens, les chats... C'est un monsieur qui est très méchant, un inventeur, c'est lui qui a transformé les morts en zombies.

F : On vous met dans un drap blanc, puis au cimetière, directement dans la terre.

I : On va dans le ciel, on est des esprits, on ne les voit pas (invisibles). Dieu, il nous met dans l'enfer ou au paradis.

B : On se fait enterrer et ensuite direct au paradis ou direct en enfer.

N : On nous enterre et après on a une autre vie qui est la même qu'avant et qui se répète.

S : On est enterré, on devient un mort.

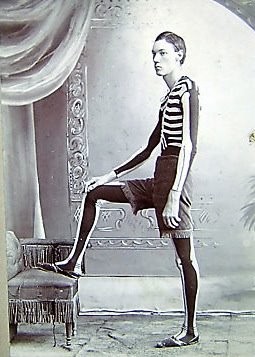

Costume d'Halloween, vu sur le site Anonymous Works, USA

Z : Si on se fait incinérer, on est dans un bocal et si on est enterré, le corps se transforme petit à petit en terre. Il n'y a plus rien.

N : Notre corps devient un squelette. On le met comme dans une boîte. Le squelette disparaît petit à petit.

C-E-V : On existe encore, on devient un fantôme qui va au paradis. C'est comme un hôtel.

H : C'est un château le paradis. Y a pas de serviteurs... Il y fait chaud. Y a pas d'hiver.

N : Aussi, on brûle notre corps, on devient un elfe qui protège tout le monde. Au paradis, il fait chaud. Tout se passe bien. Il y a Dieu. Il a la peau noire. Il est vieux et il a de la famille au paradis, et il a aussi un enfant qui porte une couronne qui s'appelle Jésus. La famille de Dieu elle porte une couronne.

F : On est mort, il y a des gens qui nous voient. Nous sommes blancs avec des yeux tout noirs. Les vivants ont peur de nous.

K : On va sur une planète nommée la Mort. Elle est exactement pareille que la Terre. Elle a un bouclier qui la rend invisible à la Terre. C'est la planète des morts. Il y a deux parties, une pour les méchants qui ont fait des bêtises et une pour les gentils.

L : On meurt quand on est vieux, on devient squelettes. Les gens vont pour mettre les os dans le cimetière.

I : Le paradis, c'est une ville ronde, très grande, on y obtient tout ce qu'on veut.

Is. : J'ai un arrière-grand-père qui est mort en Chine. On l'avait mis dans une boîte en haut de.... Il était dehors. Les gens venaient le voir. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Son visage était pareil que lorsqu'il était vivant. On ne savait pas s'il dormait ou s'il était mort. Ma grand-mère, elle pleurait (rire...).

F : J'ai un tonton que j'ai pas connu qui est mort à cause d'une forte maladie. Ma mère était allée voir quand il était mort. Moi j'étais pas né. Il est à la Guadeloupe maintenant dans un cimetière prés d'un lac. Après la mort, on peut survivre dans les cœurs des gens qui restent. Dieu peut faire vivre les morts d'une autre manière.

A : Les animaux, on les brûle. On enterre les cendres sous la terre. Leurs esprits restent sous la terre et pensent à leur vie passée.

R : On part au paradis qui est joli. C'est une ville dans le ciel où à la place du plancher il y a des nuages.

Fous. : On va en enfer. C'est un endroit tout cassé. On passe son temps à se battre et le ciel de l'enfer est rouge à cause de la colère des morts, et les nuages sont noirs.

Cimetière de Sapinta en Roumanie, tombes sculptées et gravées par Stan Ion Patras et ses successeurs, photo transmise par l'Association Geppetto (Carla-Bayle)

Cimetière de Sapinta en Roumanie, tombes sculptées et gravées par Stan Ion Patras et ses successeurs, photo transmise par l'Association Geppetto (Carla-Bayle)A : On va au paradis, c'est la campagne. Il y a des vaches et des chevaux. Des fontaines de jus d'orange. On s'y baigne. On mange des éclairs au choco et du poulet-frites.

D : On devient invisible et on va dans le ciel, on a des ailes.

Ir : On va au paradis, et ceux qui ont menti dans la vie vont en enfer. Il y a plein de pièges. On s'assied sur des chaises avec des clous.

N : On renaît quand on est mort, on revit... Les animaux, eux, deviennent des objets.

R : On a la belle vie. On mange de bonnes choses... On fait tout ce qu'on veut avec Dieu. C'est un homme qui a été le premier sur la Terre. Quand il est mort il est allé au paradis direct. Après, il y a les animaux qui sont venus... Comme il y avait beaucoup de singes, ils se sont transformés en hommes....

Fous. : On reste comme on est mais on est transparent. On descend de l'enfer pour détruire les personnes qui nous ont fait mal. On revient sur terre comme fantômes... Et on essaye de trouver le bonheur.

A : On danse, on fait la fête tous les soirs. On n'y grossit jamais... Dieu c'est lui qui fait les repas. Il est maigre et gros à la fois. Il est habillé en blanc et il a un bouclier en bronze. C'est le chef !

Ir. : Ceux qui vont en enfer y restent cinq ans. Après ils revivent. Au paradis, ils restent un an. Ils reviennent en animaux.

(Atelier d'écriture dans une BCD, avec des enfants de 7 ans, mai 2009)

01:31 Publié dans Art de l'enfance, Art immédiat, Danse macabre, art et coutumes funéraires | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : ecrits d'enfants, mort, post mortem, squelettes, fantômes, zombies, enfer, paradis |  Imprimer

Imprimer

23/11/2009

Une exhumation: "L'Homme-Serpent" de Pierre Jaïn

« L'Homme-serpent »

Cet objet a été découvert lors des fouilles menées pendant l'été 2006 dans l'ancien jardin de Pierre Jaïn, à Keryoré sur la commune de Kerlaz dans le Finistère. C'est au cours de son récent nettoyage (août 2009), que la trouvaille a révélé sa véritable nature ; les petites traces laissées par des outils indiquent visiblement l'intervention du sculpteur ; ainsi, sur la face postérieure, à la perpendiculaire de la base du nez, deux marques de sciage sont nettement apparentes (Fig. 2).

Enfoui pendant près d'une quarantaine d'années - entre 1967, année du décès du sculpteur et 2006, année de son exhumation - l'objet est en assez bon état. Il s'agit du cartilage d'une corne de vache, demeuré à l'état brut ; à peu près en son milieu et à sa base, un trou de 2 cm de diamètre laisse deviner sa structure interne cloisonnée. A son extrémité, le petit bout de crâne subsistant représente la tête d'un personnage vu de profil (Fig. 3).

Le nez est long et recourbé ; par sa forme, selon le point de vue adopté, la bouche, peut paraître petite et fermée sur des lèvres fines ou alors, plus large et ouverte sur des petites excroissances comme des dents. La mâchoire est soulignée par la forme naturelle de l'os, la jonction du crâne et du cartilage se poursuivant sur toute la hauteur de la tête du personnage ; un trou perçant la cloison de l'os figure un œil à l'expression triste. Un clou en fer rouillé y est introduit, l'os ayant été exhumé dans cet état. Cet élément matériel mais aussi l'esthétique et la forme générale de cette petite sculpture viennent interroger son association possible avec les thèmes abordés par le sculpteur Jaïn dans l'environnement de son jardin.

L'os était enfoui à une faible profondeur, au pied d'un tertre de 1,50 m de hauteur élevé par Jaïn à proximité d'un jeune pommier au début des années 1960. Il y avait aménagé une niche abritant une sculpture en bois, toujours existante, figurant un homme nu et barbu portant un cache-sexe (Fig.4, ci-contre) ; la « Hutte d'Adam » était reliée par une chaîne à une autre composition, le « Baquet d'Eve ». Cette demi-barrique renversée, décorée de ciment incrusté d'objets divers, redécouverte en 2006, était le refuge d'une autre sculpture représentant une femme nue couchée (Fig. 5) inspirée de La Tentation d'Ève d'Autun, un bas-relief d'époque romane.

; la « Hutte d'Adam » était reliée par une chaîne à une autre composition, le « Baquet d'Eve ». Cette demi-barrique renversée, décorée de ciment incrusté d'objets divers, redécouverte en 2006, était le refuge d'une autre sculpture représentant une femme nue couchée (Fig. 5) inspirée de La Tentation d'Ève d'Autun, un bas-relief d'époque romane. L'ensemble de cet aménagement formait ainsi une évocation personnelle du paradis terrestre (Fig. 6).

L'ensemble de cet aménagement formait ainsi une évocation personnelle du paradis terrestre (Fig. 6).

L'os était-il fixé sur les montants en bois encadrant la « Hutte d'Adam », comme laisse présumer ce clou ? Probablement car une scène du film super 8 tourné par le Docteur Maunoury et son épouse en 1965 permet d'entrevoir un objet à la forme similaire aux abords de l'aménagement.

Simple conjecture, en observant cette œuvre singulière, il est possible d'imaginer que cette tête humaine et son appendice animal est une créature fantastique, une sorte de monstre hybride, mi-homme mi-serpent, marchant sur son ventre. Et comme cet « Homme-Serpent » semble exprimer ici un grand désarroi, comment ne pas voir en lui Nahash, le « Serpent » de la Genèse qui entraîne la chute d'Adam et Ève en les faisant goûter au fruit défendu ? La thématique religieuse et biblique est omniprésente dans l'œuvre de Jaïn, grand mystique aux interrogations millénaristes.

Par son matériau, cet objet n'est pas unique dans la création de Jaïn puisqu'il en réalisa environ une trentaine entre 1964 et 1966, alors qu'il souffrait en silence d'une psychose hallucinatoire chronique. La Collection de l'Art Brut conserve neuf os sculptés et colorés ; les héritiers de l'artiste en possèdent une douzaine dont une tête de personnage, également déterrée à Keryoré au début des années 1990 (Fig. 7). Sculptée à l'épiphyse d'un fémur, semblable aux pièces conservés à Lausanne (cf. notamment Pierre et Renée Maunoury, « Pierre Jain », in L'Art Brut, fascicule n° 10, p.92) elle est singulièrement expressive et, à l'inverse du sombre « Homme-Serpent », celle-ci détonne par son sourire farceur.

Sculptée à l'épiphyse d'un fémur, semblable aux pièces conservés à Lausanne (cf. notamment Pierre et Renée Maunoury, « Pierre Jain », in L'Art Brut, fascicule n° 10, p.92) elle est singulièrement expressive et, à l'inverse du sombre « Homme-Serpent », celle-ci détonne par son sourire farceur.

Benoît Jaïn

(Saint-Brieuc, 1er Novembre 2009)

Post-scriptum du sciapode: On ne s'étonnera pas de constater que ce farceur de Pierre Jaïn, ton grand-oncle, a choisi pour représenter ce "serpent" tentateur (proche d'un pommier dis-tu) un os à la forme phallique bien conquérante.

00:46 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jaïn, art brut, poésie naturelle, benoît jaïn, pierre et renée maunoury |  Imprimer

Imprimer

20/11/2009

Gustave C., bien inspiré?

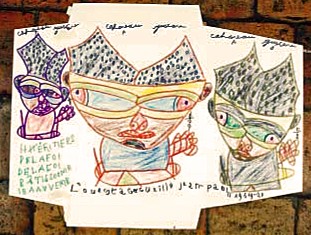

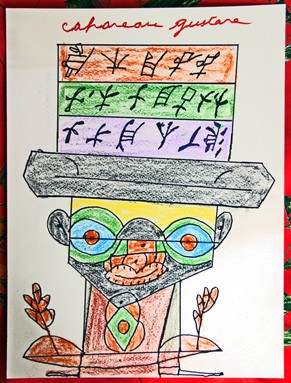

Les sculptures et les dessins de Gustave C., ça me laisse parfois sur ma faim. Ce n'est pas parce que ce monsieur a eu bien des malheurs dans sa vie (une méningite, puis un patron -autre maladie...- qui profitait de sa faiblesse pour lui interdire de dessiner ou de sculpter, voire le frapper parce qu'il continuait, et puis quoi encore, les patrons faudrait parfois leur faire un sort), ce n'est pas parce qu'il n'a pas été gâté jusque là que son inspiration est nécessairement toujours au rendez-vous. On a parfois l'impression que le récit de sa vie devrait servir à faire oublier que les oeuvres sont parfois un peu trop gentilles. La situation de santé de l'auteur musèlerait ainsi toute velléité de critique. Devant une telle faiblesse, on n'ose pas faire la fine bouche. Zut! Ce n'est pas respecter le créateur que de systématiquement l'encenser par charité.

Il arrive cependant que certains de ses dessins aux crayons de couleur (les délicieux crayons de couleur) -dessins qui me paraissent souvent préférables à ses sculptures, ces dernières étant de vagues totems inspirés de formes africaines - atteignent à une singularité qui montre que ce créateur pourrait nous donner plus, dans une inspiration des formes vraiment étrange.

Un article du magazine Maine-Découvertes, dû à Pascal Trégan pour le texte et à Gilles Kervella pour les illustrations, va paraître à son sujet (il est prévu pour le prochain mois de décembre, vers le 10). Il donne plusieurs éléments pour mieux connaître la biographie de ce monsieur désormais âgé, dont l'oeuvre a déjà été acquise par différentes collections dont celle de l'Aracine suite à une visite à Alain Lacoste. Un dessin (voir ci-dessus) publié dans le magazine attire l'attention par son originalité, en dépit de la simplicité de son tracé (dans ce même contraste qui nous plaît tant chez un Chaissac par exemple)... Dommage que le dessin représente, à ce que répète de plus complaisamment l'auteur de l'article, "le Saint-Père"... Malsain père, oui. Le côté lénifiant de la foi chrétienne, qui tend à niveler les caractères au sein d'une vision du monde artificielle et mièvre, est souvent cause de l'affadissement de l'expression chez les créateurs qui la professent. Après tout ce qu'avait déjà subi Monsieur C., pourquoi a-t-il fallu qu'on lui inflige Dieu en sus?

15:58 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : gustave c., art singulier, bondieuserie, maine-découvertes |  Imprimer

Imprimer

19/11/2009

Chomo pour ceux qui ne le verront pas à Paris

Voici un lien vers le site de FR3 qui a mis en ligne un petit sujet filmé dans l'expo qui continue de se tenir actuellement à la Halle St-Pierre (il a été diffusé à partir du 9 novembre dans différents JT). On y voit différents intervenants s'exprimer succinctement à son sujet, Geneviève Chomeaux, fille de l'artiste, Antoine de Maximy qui fut l'auteur autrefois d'un documentaire sur Chomo et Laurent Danchin, commissaire de l'expo. Geneviève Chomeaux se balade dans le site actuel de son père, où l'on se rend compte (fugitivement car les images ne durent pas longtemps) qu'il ne paraît pas rester d'oeuvres installées à l'air libre dans la forêt autour des sanctuaires (toujours debout), le site ayant été remanié profondément désormais. Ce qui pose la question: où sont-elles à présent? Dans des collections privées? Probablement: collection Chomeaux (la famille de Chomo), collection Josette Rispal, collections citées dans le catalogue de l'expo.

09:57 Publié dans Art immédiat, Art moderne méconnu, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chomo, art singulier, halle st-pierre, antoine de maximy, art total |  Imprimer

Imprimer

16/11/2009

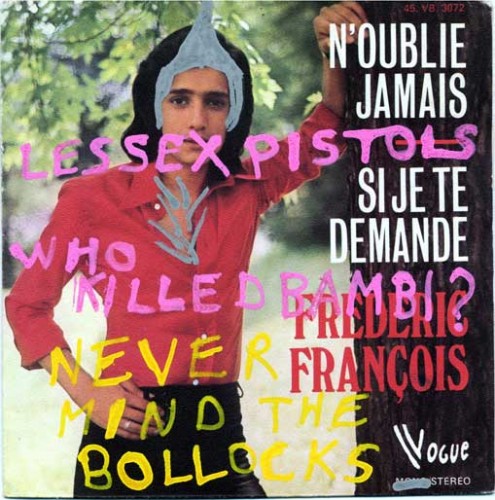

Discographisme récréatif, suite

Petit prolongement à ma note du 10 novembre dernier sur le livre, volume II, de "discographisme récréatif", publié par Patrice Caillet aux éditions Bricolage: ce dernier sera présent lundi 16 novembre, ce soir donc, à partir de 19h30, dans l'émission "Songs of praise" sur Aligre FM. Et ce, jusqu'à 21h. Qu'on se le dise.

01:39 Publié dans Art immédiat, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : discographisme créatif, songs of praise, patrice caillet, pochettes modifiées |  Imprimer

Imprimer

14/11/2009

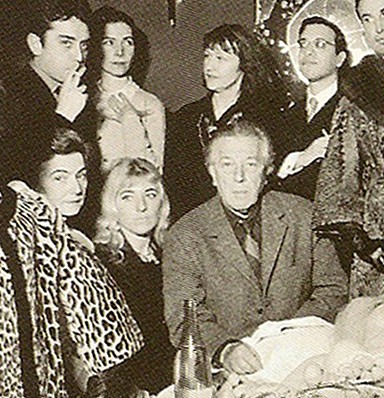

André Breton, lettres à Aube

Gallimard vient de publier dans la collection blanche les "Lettres à Aube" qu'André Breton a envoyées des années 30 aux années 60 à sa fille. Cette publication est le signe avant-coureur de la correspondance plus générale du poète du surréalisme que l'on verra publiée, probablement en plusieurs volumes, tant elle s'annonce profuse et variée, à partir de 2016 (conformément à ses volontés testamentaires, qui ne s'appliquaient pas à la correspondance détenue par sa femme et sa fille). Tout amateur du surréalisme ne peut que s'en enchanter. Car la vie du poète fait partie d'un ensemble uni indissolublement à son oeuvre, à son message général face à la vie et à la société, à la philosophie du surréalisme qui comme on sait n'est pas un mouvement limité à une esthétique, qu'elle soit plastique ou littéraire. Breton vivait au sein d'un faisceau de signes, d'évènements, de rencontres (importance, incroyable peut-être aux yeux d'un contemporain, de la place prise par la sociabilité dans ce qui ressort de cette correspondance... Les amis, la famille aimée, l'amour, que le poète ne cesse de réclamer autour de lui) qu'il assemblait dans une recherche attentive à en dégager les significations merveilleuses latentes.

Gallimard vient de publier dans la collection blanche les "Lettres à Aube" qu'André Breton a envoyées des années 30 aux années 60 à sa fille. Cette publication est le signe avant-coureur de la correspondance plus générale du poète du surréalisme que l'on verra publiée, probablement en plusieurs volumes, tant elle s'annonce profuse et variée, à partir de 2016 (conformément à ses volontés testamentaires, qui ne s'appliquaient pas à la correspondance détenue par sa femme et sa fille). Tout amateur du surréalisme ne peut que s'en enchanter. Car la vie du poète fait partie d'un ensemble uni indissolublement à son oeuvre, à son message général face à la vie et à la société, à la philosophie du surréalisme qui comme on sait n'est pas un mouvement limité à une esthétique, qu'elle soit plastique ou littéraire. Breton vivait au sein d'un faisceau de signes, d'évènements, de rencontres (importance, incroyable peut-être aux yeux d'un contemporain, de la place prise par la sociabilité dans ce qui ressort de cette correspondance... Les amis, la famille aimée, l'amour, que le poète ne cesse de réclamer autour de lui) qu'il assemblait dans une recherche attentive à en dégager les significations merveilleuses latentes.

Pour ne se cantonner qu'aux allusions à des sujets qui nous occupent plus particulièrement sur ce blog, les rapports à l'art brut, à l'art naïf et l'art populaire, on trouvera dans cette correspondance quelques notations intéressantes.

Dans la lettre du 12 octobre 1948, Breton décrit à sa fille, alors âgée de treize ans, son projet d'Almanach de l'art brut (à noter qu'il ne fait aucune allusion à Dubuffet...): "Tu te demandes peut-être ce que ça peut être que l'art brut? Cela groupe tous les tableaux et objets que font quelquefois des gens qui ne sont pas artistes: par exemple un plombier-zingueur, un jardinier, un charcutier, un fou, etc. C'est extrêmement intéressant". "Des gens qui ne sont pas artistes", c'est à souligner, en ces temps où le terme d'artistes, appliqué aux créateurs de l'art brut, ne cesse plus d'être employé à tout va. En quatre lignes, ce père attentif à faire passer ce qu'il croit bon de faire apprécier à son enfant trouve les mots clairs et accessibles, résumant finalement assez bien le sujet pour un premier contact.

Il faut attendre une dizaine d'années plus tard pour trouver dans une lettre du 16 juillet 1958 une autre allusion cette fois à son intérêt pour l'art naïf. "J'attends l'arrivée, par les soins du camionneur, d'une vingtaine de tableaux naïfs que j'ai prélevés dans la soupente de l'atelier rue Fontaine et qui me semblent devoir ici [ dans sa maison de Saint-Cirq-Lapopie dans le Lot] égayer un peu tous les murs." On se demande à quoi pouvaient ressembler ces tableaux. Certains ont-ils fait partie de la vente Breton en 2003 à Drouot? Cela serait plausible, quand on se rappelle (et le catalogue de la vente par Calmels-Cohen aide à s'en souvenir) le nombre de tableaux naïfs que collectionnait Breton, par des peintres connus, Ferdinand Desnos, Hector Hippolyte, André Demonchy, Miguel Vivancos, par exemple, ou moins connus comme Alphonse Benquet, voire des peintres anonymes (le catalogue présente plusieurs oeuvres "d'auteurs non identifiés").

Breton s'est à maintes reprises passionné pour des autodidactes, comme son ouvrage Le surréalisme et la peinture le montre déjà abondamment. Une nouvelle preuve nous en est administrée à la page 121 de cette correspondance inédite (lettre du 11 septembre 1958 destinée à Aube et son mari Yves Elléouët). "Hier, avec Joyce et son mari, nous sommes allés voir ce vieux boulanger-sculpteur de Corbeil dont je crois vous avoir déjà parlé. J'ai ramené de lui un tableau ultra-naïf qui n'est pas sans charme." Eh bien, le "boulanger-sculpteur de Corbeil", ça ne vous rappelle rien, ô vous lecteurs fidèles et assidus de ce blog? Mais bon sang, c'est bien sûr, comme aurait dit le commissaire Bourrel, il s'agit là de Frédéric Séron une fois de plus! En 1958, tout le monde allait chez lui, Doisneau, J-H. Sainmont, Breton, Dumayet, Gilles Ehrmann, et même ce grand mondain frelaté qu'était Cocteau (qui avait acquis des sculptures de Séron pour sa propriété de Milly: toujours présentes?). J'aimerais bien savoir où est passée finalement ce "tableau ultra-naïf" que Breton eut la bonne idée de sauver en l'achetant... Est-ce un des tableaux étiquetés par Calmels-Cohen, "auteur non identifié", là encore (mais il ne semble pas, voir ci-dessous)? Wait and see... Qui dissipera le mystère? Pour en savoir plus sur les peintures que faisait Séron, à côté des statues qu'il avait mises dans son jardin, on se reportera au documentaire-interview de Pierre Dumayet mis en ligne sur le site de l'INA que j'ai déjà évoqué et mis en lien sur ce blog (voir ci-dessus, le nom Frédéric Séron). Deux tableaux y sont commentés, dont une "Chasse à courre" et une "Paix chez les animaux". Ultra-naïfs en effet... A noter cependant que les tableaux de Séron étaient signés à gauche en bas, selon ce que répond Séron lui-même à Dumayet dans l'interview. On devrait donc pouvoir facilement les identifier si on les retrouve...

Noël Californien

14:04 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : californai christmas, galerie impaire, art des handicapés, art brut, creative growth center |  Imprimer

Imprimer

10/11/2009

Le Musée de Montmartre en péril

LAISSERONS-NOUS DISPARAITRE LE MUSEE DE MONTMARTRE ?

Le Musée de Montmartre, patrimoine des Montmartrois, risque de mourir par la volonté de sa tutelle, la Mairie de Paris, qui vient de décider, sans préavis, de lui couper toute subvention.

Installé au 12, rue Cortot à Paris 18ème depuis 50 ans, par la Société du Vieux Montmartre, association née en 1886 et reconnue d'utilité publique en 1967, ce Musée associatif, devenu Musée de France en 2003, va attirer, cette année, avec ses 6000 œuvres d'art et objets de collection, plus de 50 000 visiteurs venant de France et de l'étranger.

La Société du Vieux Montmartre et son Musée sont donc condamnés à disparaître faute de subventions si nous laissons faire la Mairie de Paris, privant ainsi pour toujours Montmartre et les Montmartrois de leur Association et de son Musée, et donc de leur histoire.

C'est le cœur et la mémoire de Montmartre que l'on va tuer.

Mobilisons-nous pour que les élus parisiens (Mairie du 18ème et Mairie de Paris) reviennent sur leur décision.

Pour vous opposer à la mort du Musée, merci de signer cette pétition: http://www.petitionduweb.com/LAISSERONS_NOUS_DISPARAITRE_...

(Appel transmis par Rodolphe Trouilleux que je répercute volontiers sur ce blog)

23:10 Publié dans Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musée de montmartre, subventions de la ville de paris, paris populaire, vandalisme municipal |  Imprimer

Imprimer

Info-miettes (6)

Art en Marge...

devient Art ET Marges. Cette association a poussé les murs semble-t-il et agrandi ses locaux, ce qui lui permet, annonce-t-elle sur son site internet modifié lui aussi, de présenter ses riches collections (2500 oeuvres réunies en 25 ans d'existence) dans "un confort muséal optimal". Mazette... Ils ouvriront leurs portes sur cet espace muséal tout neuf le 2 décembre 2009 prochain à 18h. Juste avant une année 2010 qui s'annonce comme une date inspirante pour beaucoup d'amateurs et d'animateurs férus d'art spontané en tous genres (Villeneuve-d'Ascq, Lausanne et sa Collection d'art brut qui fait des travaux de rénovation au Château de Beaulieu...). Comme si le XXIe siècle du triomphe de l'art brut et consorts commençait seulement en 2010. Pour marquer le coup, l'association a remanié aussi son nom, histoire de faire écho à leurs préoccupations plus récentes qui consistent à établir des confrontations entre artistes isolés, étrangers aux milieux professionnels de l'art, voire même des artistes très reconnus (Max Ernst), avec des personnes "psychologiquement fragiles", handicapées. Leur exposition de rentrée s'intitulera "Liaisons insolites".

Discographisme créatif...