07/11/2009

Dictionnaire du Poignard Subtil

23:03 Publié dans Art naïf, DICTIONNAIRE DE CITATIONS DU POIGNARD SUBTIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art naïf, dictionnaire du poignard subtil, pierre peuchmaurd |  Imprimer

Imprimer

06/11/2009

Une marine cruelle

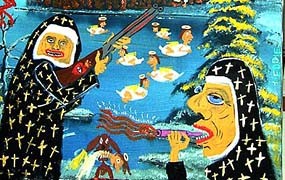

Curieux, curieux tableau acquis voici quelques années auprés d'un antiquaire de la Foire de la Bastille suite à l'indication de l'ami Philippe Lalane...

Sur une mer où ne frise qu'une seule vague, un homme semble appeler à l'aide dans un geste alangui et grâcieux, bizarrement étant donné la meute des poissons, aussi affamés que des murènes, qui se jette sur lui avec voracité. Son corps est couvert de plaies sanguinolentes, et son sang commençe à teindre les flots bouillonnant autour de lui. Il ne paraît pas encore mort puisqu'il agite le bras (il a un côté Saint-Sébastien, je trouve)... Si l'on fait abstraction de ses persécuteurs aquatiques, on observe que son corps adopte la position d'un nageur de 100m dos!

Au loin à droite, on aperçoit un trois-mâts battant pavillon français. Un canot approche, chargé de deux rameurs et d'un homme barbu debout les bras en l'air, dans un geste d'affolement face au spectacle qu'il découvre. L'ensemble de la scène fait penser aux ex-voto représentant des événements tragiques, bien qu'ici on ne trouve nulle invocation à un quelconque saint ou dieu. Le tableau est signé en bas à droite "L.Plé". Amusant du reste ce patronyme, je le note au passage, étant donné le nombre de...plaies sur le corps de la victime au premier plan. Je n'ai jusqu'à présent trouvé aucune référence à ce peintre dans les dictionnaires spécialisés en peinture naïve. L'enquête est donc ouverte.

10:31 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Marine populaire et singulière, Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : l.plé, art naïf, art maritime insolite, ex-voto, noyades |  Imprimer

Imprimer

04/11/2009

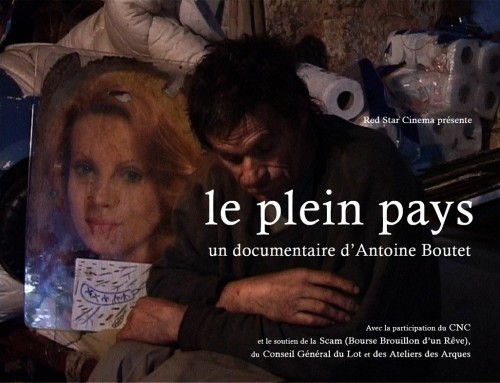

Complaintes et messages de Jean-Marie M.

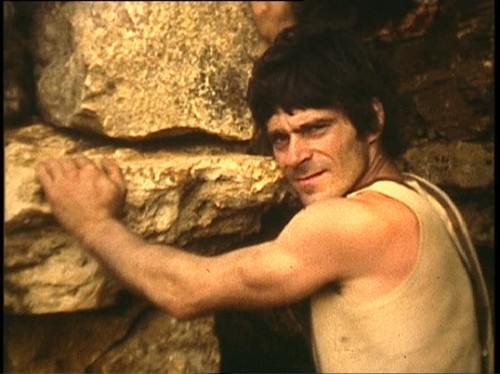

J'ai récemment parlé de Jean-Marie M., le creuseur de tunnels sauvage du Lot. Antoine Boutet a fait un extraordinaire film sur lui, Le Plein pays (intitulé comme cela par allusion à sa manière de chanter Le Plat pays de Jacques Brel). Une de mes surprises en voyant le film fut de découvrir les insoupçonnables talents de chanteur-psalmodieur de cet archéologue pulsionnel. Il fait corps avec la nature, au creux de laquelle, après tant d'années de compagnonnage intime, il a besoin de se nicher pour chanter ses drôles d'incantations. Se rencoignant dans certaines grottes creusées par lui à mains nues, et s'y recroquevillant comme foetus régressant. Du reste, le contenu de ses chansons qu'il improvise en utilisant une technique de répétition parle de procréation qu'il faut cesser, de trop plein de population, d'apocalypse à venir (cela dure depuis trente ans). Il faut selon lui que les hommes restent avec les hommes et les filles avec les filles, sans préciser plus avant ce qu'il compte leur proposer comme occupations.

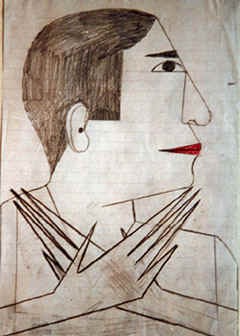

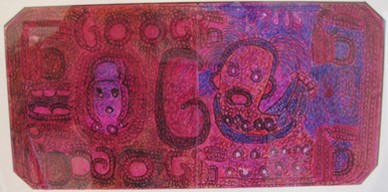

Une autre découverte est le talent artistique quasi enfantin de Jean-Marie. Il apparaît en fait plus flagrant lorsqu'on va sur le site internet qu'Antoine Boutet a consacré aux "complaintes et messages" de ce vieil enfant sauvage du Lot. En toile de fond, on aperçoit en effet des dessins aux traits tremblés qui sont touchants. Des collages aussi, au milieu desquels, la tête rejetée, il pose comme abattu, tel un cadavre. Des petites peintures tendant vers la recherche pictographique. Le site, intitulé " Les complaintes de Jean-Marie", permet d'entendre en outre les fameux chants de l'auteur (le site en a choisi quatre), proches du cantique et de la psalmodie médiévale telle qu'on a l'habitude de l'entendre plutôt résonner au fond des cathédrales à l'acoustique réverbérante. On trouve aussi quelques fragments de vidéo et des photos (dont celles que je reproduis pour illustrer cette note).

Chaleureuse gratitude à Antoine Boutet qui nous a révélé l'existence de son site plutôt secret, du moins peu connu des amateurs "d'art brut", ou de land art spontané, d'environnements étranges, et de proclamations apocalyptiques. A noter que, selon ce qu'il nous a confié, Boutet a longtemps constitué sa culture musicale à l'écoute de l'émission "Songs of praise" dont un des animateurs intervient depuis quelque temps sur ce blog. Il n'y a décidément pas de hasard...! Cette émission aura donc sans doute aidé cet auditeur inspiré à rechercher puis finalement à nous fournir un exemple supplémentaire de ce que l'on peut peut-être appeler de la "musique brute". Je gage que cela te mette du baume au coeur, cher Cosmo Helectra...?

Sinon, pour ceux qui l'auraient raté à Montreuil récemment, à signaler d'autres occasions de voir le film d'Antoine Boutet, Le Plein pays:

Festival les Ecrans Documentaires à Arcueil dans le 94 (compétition internationale)

jeudi 29 octobre 2009 - 22h00

http://www.lesecransdocumentaires.org/2009/

Festival International du Film de Belfort (compétition internationale). Du 28 novembre au 6 décembre 2009

http://www.festival-entrevues.com/-2009-/films-competition2009.htm

Les Hivernales du documentaire à Nègrepelisse

samedi 14 novembre 2009

http://leshivernalesdudoc.free.fr

Mois du documentaire - Cinéma Jean Renoir à Martigues

samedi 28 novembre 2009 - 20h30

http://cinemajeanrenoir.blogspot.com

03/11/2009

Petit Jean de la côte

"Concernant le caillou, certes, il a la couleur et les formes "circonvolutionnées" de l'étron mais il n'en a guère la consistance ni la masse ! Hauteur : 10,5 cm, roche très dure et très, très dense, je n'ai pas pu encore déterminer sa nature... Un caca préhistorique fossilisé alors... Des petits coquillages blancs se sont incrustés dans les cavités (yeux et bouche) ce qui facilite sa lecture (pupille, dents)... Si tu publies la photo de cette bizarrerie, "Masque de Yannig an Aod", c'est mieux comme titre ("Petit Jean de la côte", c'est la version "littorale" de l'Ankou, dans les légendes de Basse-Bretagne, il pousse un cri à dresser les cheveux sur la tête, les jours de brume, du style : "IOU-IOU")."

Benoît Jaïn (courriel à BM)

21:50 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : petit jean de la côte, yannig an aod, poésie naturelle, benoît jaïn, pierre interprétée |  Imprimer

Imprimer

02/11/2009

Art forain à l'Abbaye de Fontevraud

"De la plus grande abbaye d'Europe, de la plus sale prison de France, nous pensons bien à toi, au coeur d'une magnifique collection d'art forain.

A bientôt à la Bastoche, Nini peau de chien."

L'Arche des animaux, l'art forain à l'Abbaye de Fontevraud [d'après la collection Marchal de chevaux de carrousels], exposition du 26 juin au 8 novembre 2009. A noter que cette exposition, bientôt close, faisait partie d'un ensemble plus vaste sur les voyages dans les mondes imaginaires.

11:05 Publié dans Art forain | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art forain, fontevraud, collection marchal, nini peau de chien |  Imprimer

Imprimer

31/10/2009

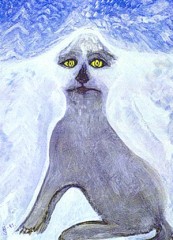

Un voyant

09:37 Publié dans Photographie, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : poésie naturelle, photographie, bruno montpied |  Imprimer

Imprimer

25/10/2009

Frédéric Séron

Retour vers le passé, ce sera l'incipit pour aujourd'hui.

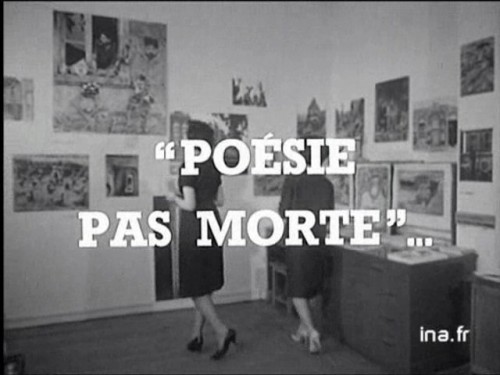

J'espère que l'INA ne m'en voudra pas de leur faire un peu de publicité en les mettant en lien avec mon modeste blog. Ainsi que de la mise en ligne de quelques photos capturées grâce à l'obligeance du camarade Jean-Jacques que je remercie hautement ici, et d'abord pour le renseignement précieux qu'il m'a fourni: sur le site de l'INA, on trouve depuis quelque temps, dans la rubrique "le journal de votre naissance", à la date du 25 octobre 1961, un reportage intitulé "Poésie pas morte" où l'on nous parle d'une exposition sur des oeuvres d'autodidactes (on reconnaît bien vite des photos de Gilles Ehrmann, qui était à cette date sur le point de publier son livre Les Inspirés et leurs demeures aux éditions du Temps, publié au 4e trimestre 1962 ).

L'exposition n'est pas autrement décrite, ni située. Nous sommes dans un fragment de journal d'actualités (on le trouve à la 5e minute - à peu prés - du journal qui parle aussi d'inondations au Japon, d'affrontements entre Wallons et Flamands, de refoulements par avions de manifestants "musulmans algériens" de la France vers l'Algérie, de Kroutchev et d'autres sujets de l'actualité de l'époque). Je n'ai pour l'instant pas trouvé d'ouvrages - notamment ceux qui ont été faits sur Gilles Ehrmann qui ne situent ses premières expositions qu'à partir de 1965... - qui puissent renseigner sur l'exposition en question. Qui est l'auteur du reportage? On ne nous le dit pas non plus.

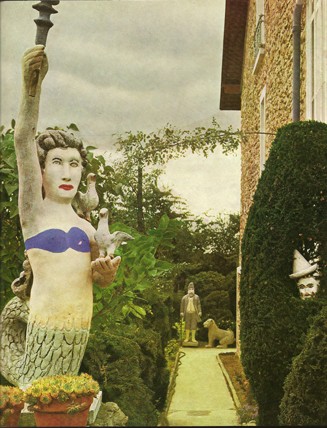

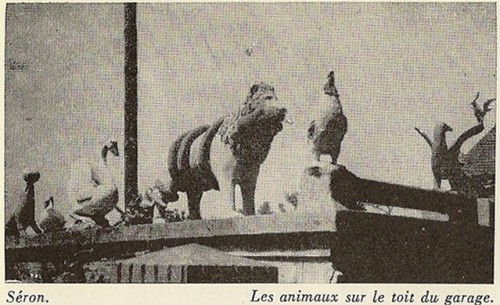

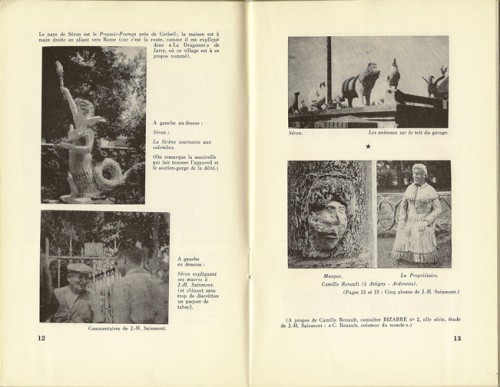

Toujours est-il qu'on voit tout à coup, après l'introduction d'usage qui est consacrée à des images de l'exposition, d'autres vues prises cette fois directement sur les sites des divers inspirés évoqués dans l'expo. Autant dire que sur ces créateurs-là les films ne courent pas les rues, et ce dernier reportage pourrait bien être l'un des seuls (1): on découvre ainsi, revenus du passé en pleine forme, leurs oeuvres encore toutes fraîches, Frédéric Séron et ses statues du Pressoir-Prompt (aujourd'hui son jardin et sa maison ont semble-t-il disparu pour cause d'élargissement de la Nationale 7 qui les longeait dans l'Essonne), Raymond Isidore, dit Picassiette, en train de composer une mosaïque sur le sol devant sa petite maison, la paume de la main remplie de fragments d'assiettes, sa femme en train de coudre sur la machine que son mari avait également couverte de mosaïque, ou encore M. Marmin, le pépiniériste des Essarts en Vendée, qui avait taillé des animaux dans des arbustes sur une prairie prés de sa maison (le jeune homme qu'on voit tailler les arbustes est probablement un acteur, car Marmin photographié par Ehrmann n'a pas du tout la même apparence, ni le même âge...).

Frédéric Séron est montré en train de confectionner ses statues, disposant son ciment sur des armatures de fil de fer, badigeonnant une de ses statues dont le commentaire nous apprend fortuitement le nom (Un "Père la victoire" évoquant Georges Clémenceau, à qui l'on attribue la victoire de la Guerre 14-18), enfermant dans ses statues nous dit-on "sa carte de visite et le journal du jour".

On peut continuer à fouiller dans les archives de cette INA ouverte (depuis peu, semble-t-il) à l'art brut du passé, et notamment prolonger la recherche sur Frédéric Séron, sur lequel il existe de rares documents écrits (2), surtout accessibles du grand public. On trouve sur leur site un autre document rare, nettement inconnu des chercheurs jusqu'à présent à ce que je subodore... Une interview de Frédéric Séron par Pierre Dumayet dans Lectures pour tous du 25/03/1954 (production RTF). Après des vues sur les statues du jardin (c'est muet, pas la peine de vous exciter sur votre ordinateur!), au bout d'une minute et des poussières, tous deux causent familièrement assis au jardin en toute cordialité du travail de Séron et de son contenu ("Dites donc M. Séron c'est pas par hasard si on trouve une Porteuse de pain dans votre maison...", "Ben oui, j'ai été trente ans boulanger..."), tandis qu'en fond sonore dialoguent des poules fort glousseuses. Il y révèle qu'il enfermait dans ses statues toutes sortes de journaux, pas seulement dans la perspective comme le signale de son côté Ehrmann, de fabriquer des sortes d'âmes dans des boîtes, mais plutôt avec l'arrière-pensée de mêler sa propre identité à celles des hommes qui faisaient l'Histoire de son temps. Il y avait certainement dans cette démarche un peu d'un rituel magique naïf, écho de rituels païens plus anciens et oubliés. Certains de ses sujets y sont évoqués pour les modèles qui les ont inspirés (la patineuse, la danseuse, "L'Etoile polaire"...). Séron avoue dessiner ses sujets au préalable, il parle un peu de sa technique (des balles de la guerre de 14-18 servaient de crocs au lion de 100 kilos qu'enserrait un serpent et que l'on voyait en premier lorsqu'on découvrait le jardin dans les années 80).

On y voit aussi, chose rarissime, des images des tableaux naïfs que confectionnait Séron. Du reste, Ehrmann a photographié Séron dans son intérieur devant une magnifique fresque naïve peinte sur un des murs de son logis (c'est sans doute par ces tableaux naïfs que le critique de l'art naïf Anatole Jakovsky est venu lui aussi visiter Séron dans les années 50). Dans l'interview de Dumayet, Séron commente en direct deux de ses tableaux, dont une chasse à courre, qui est le support de souvenirs, de récits, notamment liés à la guerre de 14 dont on comprend que Séron, ancien combattant, avait été copieusement marqué. Le second, intitulé "La paix chez les animaux", paraît remarquable.

Rien de mieux pour se faire une idée vivante et réelle du genre de personnage et du type de créateur que ce petit documentaire de 8 minutes... Allez... Tous à l'INA...!

_____

(1). J'ai fait quelques images en Super 8 sur ce qu'il restait du site de Frédéric Séron au Pressoir-Prompt en 1987, des statues verdâtres, d'autres enfouies sous les ifs qui en croissant les avait recouvertes, la maison fermée et inhabitée ; j'avais rencontré à l'époque un voisin qui nous avait confié, à moi et à Jean-Claude Pinel, qu'il avait conservé quelques sujets, peu importants semblait-il, et qu'il surveillait le devenir de la maison : peut-on espérer qu'au Pressoir-Prompt, on ait songé dès lors à sauvegarder à part quelques oeuvres de Séron? Mon petit film a été incorporé dans l'ensemble plus important qui s'intitule Les Jardins de l'art immédiat.

(2). On peut lire sur Séron outre le livre de Gilles Ehrmann déjà cité, le très bon livre de Charles Soubeyran, Les Révoltés du merveilleux, aux éditions Le Temps qu'il fait (2004), consacré à Ehrmann et à Robert Doisneau. Ces derniers ont tous les deux photographié Séron. Soubeyran donne des pistes bibliographiques par la même occasion, il rappelle l'article que Robert Giraud publia en 1950 (soit dix ans avant Ehrmann), "Etoiles noires de Paris: Frédéric Séron est le bon Dieu du paradis des animaux" dans Paris Presse-L'Intransigeant, article qu'illustraient deux photos de Doisneau. Ce dernier évoque lui-même Séron dans son livre de souvenirs, A l'Imparfait de l'objectif (p. 131, - et non pas p.73, M. Soubeyran... - éd. Belfond, 1989). Anatole Jakovsky a évoqué, quoique vraiment entre les lignes, la figure de Séron dans Les Peintres Naïfs (éd. La Bibliothèque des Arts, 1956). J'ajoute à cette bibliographie deux références que peu de gens ont dû repérer, je gage... Dans un n° spécial de la revue Phantômas, consacré à l'Art naïf (n°7/8, hiver 1956), revue dirigée par Marcel Havrenne, Théodore Koenig et Joseph Noiret à Bruxelles, on trouve quelques photos (voir ci-dessus, ci-dessous, et ci-contre) du site de Frédéric Séron, et notamment une photo du créateur en compagnie du mystérieux pataphysicien J-H. Sainmont que l'on aperçoit - anonymat, et peut-être supercherie, obligent - de dos seulement... Les commentaires des photos sont de Sainmont. Une autre référence encore par rapport à Séron: l'article de Ralph Messac, "Un ancien boulanger a fabriqué un paradis en ciment" dans L'Information n°1504 du 7 septembre 1955 qui dénombre à l'époque (Séron, né en 1878, disparaît en 1959) 90 statues. A Dumayet, passé en 1954, il en signalait 88, dont une en cours... Ces chiffres paraissent donc authentiques. En 1987, lors de mon passage j'en vis nettement moins...

Une autre référence encore par rapport à Séron: l'article de Ralph Messac, "Un ancien boulanger a fabriqué un paradis en ciment" dans L'Information n°1504 du 7 septembre 1955 qui dénombre à l'époque (Séron, né en 1878, disparaît en 1959) 90 statues. A Dumayet, passé en 1954, il en signalait 88, dont une en cours... Ces chiffres paraissent donc authentiques. En 1987, lors de mon passage j'en vis nettement moins...

20:33 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : frédéric séron, ina, gilles ehrmann, picassiette, marmin, environnements spontanés, art naïf, pierre dumayet, anatole jakovsky, phantômas, ralph messac, robert giraud, jean-hugues sainmont |  Imprimer

Imprimer

Marcel Landreau n'est donc pas mort

Je ne tenterai pas en rédigeant cette note de m'attribuer un mérite qui revient de fait au blog Animula Vagula qui a su ces derniers jours ouvrir ses fenêtres à des nouvelles des statues de silex du "caillouteux" Marcel Landreau que l'on croyait définitivement perdues. Je voudrais seulement rediriger vers cette sympathique information les lecteurs qui n'y seraient pas déjà allés. Veuillez donc suivre le lien ci-dessus s'il vous plaît d'en apprendre davantage.

Deux personnes, nommées sur le blog cité en référence "Freddy et Cathy", ont donc sauvé de l'oubli un certain nombre de statues de Marcel Landreau qui végétaient dans un recoin perdu. Bien sûr on aimerait en apprendre plus, combien de statues, quand est-ce que Landreau avait déménagé de Mantes-La-Jolie (où il a créé son décor de statues de silex collées à l'Araldite de 1961 à 1990 environ...) pour les Deux-Sèvres, quand il est mort, ce que devinrent ses statues avant d'atterrir dans le recoin oublié, ce que comptent faire les deux conservateurs par la suite, pensent-ils à une conservation qui serait plus assurée dans une quelconque institution muséale, (Le futur LaM de Villeneuve-d'Ascq par exemple?), etc...

Animula avance en outre que l'on pouvait déduire le départ de Landreau pour les Deux-Sèvres à partir du chapitre que Clovis et Claude Prévost ont consacré à Landreau dans leur livre Les Bâtisseurs de l'imaginaire en 1990. Cela me paraît un peu gratuit comme affirmation. Rien dans ce chapitre ne me paraît de nature à autoriser une telle "déduction". Par contre, j'ai personnellement signalé oralement à divers interlocuteurs dans les années 90 (dont par exemple Laurent Danchin qui l'a répercuté dans certains de ses textes) que je me demandais si Landreau n'était pas retourné dans sa région d'origine, aprés que j'eus filmé en 1992 son jardin aux statues disparues (séquence que j'ai montée dans le petit sujet en Super 8 que j'ai consacré à Landreau et que j'ai joint à l'ensemble Les Jardins de l'art immédiat, voir Le petit dictionnaire Hors-Champ de l'art brut au cinéma). Le petit "musée" que signalent Claude et Clovis Prévost dans leur livre était installé dans le grenier de la maison de Mantes. Je l'ai personnellement visité en présence de Landreau en 1987.

La nouvelle de la pérennité d'un certain nombre de ces merveilles d'inventivité spontanée et populaire est une excellente nouvelle qui paraît prouver ce que me confia un jour Maugri, autre créateur autodidacte, paysan de la région de Brancion, à savoir que les oeuvres fortes se défendent toutes seules, comme douées d'une vie propre, protégées qu'elles sont par le talisman d'une magie liée à la fascination qu'elles exercent sur ceux qui les voient.

22/10/2009

Nostalgie du Paris populaire récent

Dans les commentaires à ma note du 19 août dernier, nous évoquions, Régis Gayraud et moi, un restaurant antillais où nous avions déjeuné (d'un assez médiocre boudin créole ma foi) au 31, rue des Vignoles dans le XXe ardt de Paris. Il s'appelait Les Chutes du Carbet. C'était une petite maison avec véranda et un petit étage en retrait, comme une paillotte de bord de mer qui aurait été parachutée au beau milieu de Paris, une sorte de guinguette en somme. Une bouée était accrochée à l'entrée du restaurant, ancrant dans l'esprit l'impression d'être dans un lieu maritime.

C'était une petite maison avec véranda et un petit étage en retrait, comme une paillotte de bord de mer qui aurait été parachutée au beau milieu de Paris, une sorte de guinguette en somme. Une bouée était accrochée à l'entrée du restaurant, ancrant dans l'esprit l'impression d'être dans un lieu maritime.

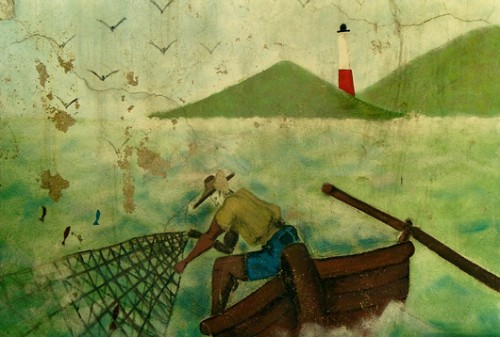

De mauvaises chaises étaient disposées vaille que vaille sur la terrasse en ciment, deux ou trois arbres aux troncs passablement conséquents bordaient cette dernière, une fresque quasi naïve tentant d'égayer le décor.

On apercevait un autochtone qui jetait ses filets dans la mer, un phare au lointain (d'où la bouée...). Un grand tambour, voisinant avec une machette et un décor de palmes, achevait de donner une touche tropicale à l'estaminet... L'endroit était sans apprêts, on y respirait une grande nonchalance, un détachement comme dirait un ami musicien, mot qu'il emploie toujours en dernière extrémité pour qualifier en l'occurrence le jazz des Noirs américains, synonyme de feeling. Autant dire que le lieu était interdit aux bégueules, tant y régnait l'esprit des vacances éternelles et le dégoût du travail (ce qui n'était peut-être pas étranger, en même temps, à la qualité médiocre du boudin...).

Les propriétaires ont changé par la suite. Si vous passez chez Temporel dans la rue des Vignoles, voici le restau new look que vous rencontrerez, intitulé dans une connaissance poussée de ses futurs clients: "Mondes Bohèmes". Les deux arbres ont été abattus, une serre s'élève désormais à côté de la terrasse. Plus de fresque naïve... Irions-nous encore nous enivrer dans un tel lieu si propre sur lui? Rien n'est moins sûr.

00:54 Publié dans Paris populaire ou insolite | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : chutes du carbet, paris insolite et populaire, décors naïfs à paris, rue des vignoles |  Imprimer

Imprimer

18/10/2009

Un musée de l'art médiocre à Dedham, Massachusetts

Dans la problématique de la valeur des oeuvres d'art, on versera au dossier l'existence d'un Musée de l'art médiocre (ou moche, voir dans les commentaires ci-dessous) aux Etats-Unis, le MOBA (museum of bad art). Il m'a été signalé par l'animateur de l'émission de radio Song of praise, Cosmo Helectra. Cela faisait suite à des discussions que nous avions eues au sujet de la vogue qui sévit aux USA autour des collections d'oeuvres trouvées dans les dépôts-ventes et autres brocantes, dans les décharges, dans la rue, etc., oeuvres qui possèdent un aspect bizarre, difficile à classer dans l'une ou l'autre des catégories en usage telles que l'art brut, l'art naïf, l'art populaire. Des oeuvres étranges que le regard hésite à taxer d'idiotie, leurs apparentes maladresses pouvant recéler quelque langage nouveau, pas encore perceptible à notre époque. Des oeuvres inclassables, véritablement inclassables. Cosmo m'a ainsi montré un bouquin édité aux USA, intitulé Thrift store paintings (peintures de dépôts-ventes),

Il m'a été signalé par l'animateur de l'émission de radio Song of praise, Cosmo Helectra. Cela faisait suite à des discussions que nous avions eues au sujet de la vogue qui sévit aux USA autour des collections d'oeuvres trouvées dans les dépôts-ventes et autres brocantes, dans les décharges, dans la rue, etc., oeuvres qui possèdent un aspect bizarre, difficile à classer dans l'une ou l'autre des catégories en usage telles que l'art brut, l'art naïf, l'art populaire. Des oeuvres étranges que le regard hésite à taxer d'idiotie, leurs apparentes maladresses pouvant recéler quelque langage nouveau, pas encore perceptible à notre époque. Des oeuvres inclassables, véritablement inclassables. Cosmo m'a ainsi montré un bouquin édité aux USA, intitulé Thrift store paintings (peintures de dépôts-ventes), qui présentent un certain nombre de ces tableaux effectivement fort insolites, d'un surréalisme involontaire semble-t-il dans certains cas (quoique... Un certain nombre d'entre elles paraissent en même temps mal digérées de ce dernier mouvement, l'inspiration, et la technique, étant le plus souvent défaillantes...).

qui présentent un certain nombre de ces tableaux effectivement fort insolites, d'un surréalisme involontaire semble-t-il dans certains cas (quoique... Un certain nombre d'entre elles paraissent en même temps mal digérées de ce dernier mouvement, l'inspiration, et la technique, étant le plus souvent défaillantes...).

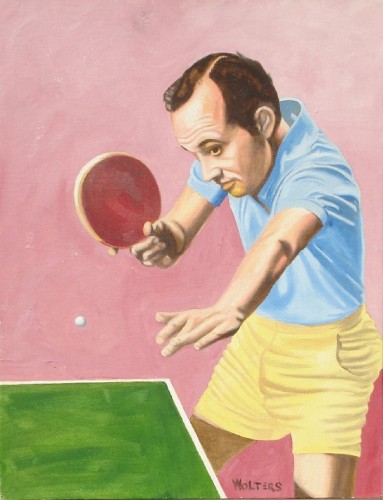

Je donne ici quelques exemples pris sur internet, venus d'horizons hétéroclites, comme l'image ci-dessous piquée sur un site dédié au ping-pong:

Certains artistes, bien documentés, se sont mis, toujours aux USA, dans l'esprit d'Asger Jorn, à repeindre ou à faire des collages sur les peintures de dépôts-ventes. Que l'on se reporte par exemple à cette artiste contemporaine américaine (née en 1934), Margot Bergman, dont cela paraît être le procédé permanent (de fort beaux résultats). On se souvient que cela n'est pas nouveau, Jorn, dont j'ai déjà parlé sur ce blog, a eu une période où il exécutait des modifications sur des croûtes achetées aux Puces, affirmant par ailleurs admirer la banalité pure de ces tableaux anonymes, y ajoutant sa patte (et sa pâte). La rencontre des deux styles nous a laissé des oeuvres très attachantes. Il apparaît à la lumière du déferlement actuel des modificateurs sur croûtes comme un véritable précurseur.

Cependant, le projet du MOBA paraît quelque peu différent. Sur leur site, ils affirment vouloir donner toute sa place au mauvais art, une place aussi grande que celle accordée à l'art établi comme bon art (leur slogan est "Un art trop mauvais pour être ignoré"). Il entre bien entendu là-dedans une part de provocation et d'humour qui sonne très pataphysique. Leur démarche est quelque peu ambiguë, ne sont-ils pas moqueurs, dépréciatifs sous couvert de reconnaissance du mauvais art? Veulent-ils simplement donner à voir des pièces médiocres pour réenraciner par contraste la valeur des oeuvres traditionnellement établies qu'une certaine relativisation généralisée des valeurs, très contemporaine, menace actuellement, dans notre époque post-avant-gardiste? Des questions sont posées à ce sujet sur le blog des éditions Cynthia 3000 qui sont par ailleurs à l'origine de la CAPUT dont j'ai déjà parlé ici (Collection d'Art Populaire et de l'Underground Tacite, qui se constitue à partir d'oeuvres d'inconnus retrouvées dans les brocantes là aussi), dans une réponse des animateurs du blog à un autre commentaire que votre serviteur leur avait laissé il y a quelque temps.

Autre remarque, ce projet de constituer une collection d'art médiocre me fait aussi beaucoup penser au fond à la reprise du projet primitif de l'écrivain Georges Courteline qui au début du XXe siècle collectionnait les peintures d'amateurs en les recouvrant du terme générique de "musée des horreurs" (ce qu'il modifia à la fin de sa vie, lorsqu'il voulut les revendre, en "musée du labeur ingénu"...). Il se livra dans différents articles à une recension de ses trouvailles - de fort belles peintures à la poétique naïveté du reste - qu'il accompagna cependant de commentaires narquois, se gaussant par en dessous des tableaux qu'il avait acquis par esprit de dérision (au début en tout cas). André Breton se moqua à son tour de lui en traitant son état d'esprit de "bon sens éculé", "la croissante misère psychologique "(de Courteline) "cherchant dans les sarcasmes à se libérer de l'éternelle peur d'être dupe" (voir le texte de Breton, Autodidactes dits "Naïfs", dans Le Surréalisme et la peinture).

15:04 Publié dans Art des croûtes, art des dépôts-ventes, Art immédiat, Art inclassable, Art moderne méconnu, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art populaire contemporain | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : moba, art nul, art des dépôts-ventes, art modeste, bad art, asger jorn, courteline, andré breton, margot bergman |  Imprimer

Imprimer

17/10/2009

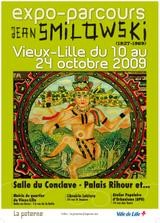

Expo-parcours Jean Smilowski à Lille du 10 au 24 octobre

Voici que j'apprends qu'un parcours consacré à la mémoire du créateur inspiré Jean Smilowski se tient depuis le 10 octobre dans le Vieux-Lille, et ce jusqu'au 24. Pressez-vous, si vous avez la disponibilité pour aller chez nos amis lillois. Vous pourrez d'une pierre faire deux coups. Les déviants textiles (voir note du 16 octobre) et Smilowski.

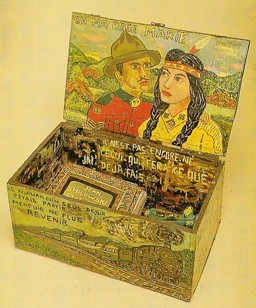

Je ne tenterai pas aujourd'hui de dépeindre tout du long qui était ce curieux bonhomme, que je découvris il y a de nombreuses années dans une expo de l'Aracine en 1992, Art et Bricolage, à Neuilly-sur-Marne, et dont l'oeuvre a été conservée après sa mort (1989) par les fervents admirateurs de l'association La Poterne. Il vivait misérablement dans une sorte de cabane, qu'il appelait "Mon ranch", ou "Mon palais", au pied des fortifications du Vieux-Lille, qu'il avait décorée d'une fresque consacrée à Ramona et à Sitting-Bull (il avait un certain goût pour les Peaux-Rouges), fresque en bas relief que l'on peut admirer aujourd'hui dans l'entrée de la mairie du Vieux-Lille (charmante petite bâtisse). Plusieurs de ses oeuvres, sculptures, assemblages, malles peintes, sont conservées à la fois par l'association La Poterne qui les montre à l'occasion de dates anniversaires comme en ce moment, mais aussi par le musée d'art brut issu de la collection de l'Aracine qui se trouve désormais hébergé à Villeneuve-d'Ascq (une quarantaine d'oeuvres de Smilowski, selon La Poterne, est entrée en 1992 à l'Aracine). Vous aurez beaucoup plus de renseignements au sujet des lieux d'exposition actuels à Lille en cliquant sur le mot parcours.

qui les montre à l'occasion de dates anniversaires comme en ce moment, mais aussi par le musée d'art brut issu de la collection de l'Aracine qui se trouve désormais hébergé à Villeneuve-d'Ascq (une quarantaine d'oeuvres de Smilowski, selon La Poterne, est entrée en 1992 à l'Aracine). Vous aurez beaucoup plus de renseignements au sujet des lieux d'exposition actuels à Lille en cliquant sur le mot parcours.

Jean Smilowski, malle avec effigie de Ramona et maquette d'avion de chasse des années 1940, extraits d'un "coffret-cadeau" édité par l'association La Poterne vers 1993

Jean Smilowski, malle avec effigie de Ramona et maquette d'avion de chasse des années 1940, extraits d'un "coffret-cadeau" édité par l'association La Poterne vers 1993

00:05 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jean smilowski, association la poterne, mairie du vieux-lille |  Imprimer

Imprimer

16/10/2009

Sur le fil, déviances textiles à la Maison Folie de Wazemmes

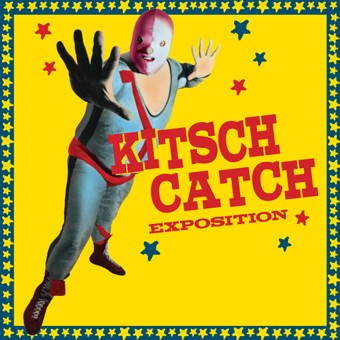

Pascal Saumade et Barnabé Mons sont les deux commissaires de l'exposition "Sur le fil", sous-titré "déviances textiles" qui a débuté le 10 octobre dernier à la Maison Folie de Wazemmes, quartier au sud-ouest de Lille, connu pour ses Géants de carnaval. Cette Maison est une ancienne usine textile, lieu parfaitement adapté au projet de ces deux supporters de l'art modeste (Saumade collabore avec le MIAM de Sète) qui ont pris l'habitude depuis quelque temps de monter des expositions dans le Nord, notamment l'expo récente "Kitsch-Catch" qui évoquait l'univers du catch à travers l'imagerie populaire et l'art populaire contemporain, en particulier au Mexique. Peut-être cette recherche de proximité avec le Nord est-elle à mettre en relation avec le futur musée d'art brut et d'art moderne qui ouvrira l'année prochaine ses portes à Villeneuve-d'Ascq dans un bâtiment prolongé et rénové?

Cette Maison est une ancienne usine textile, lieu parfaitement adapté au projet de ces deux supporters de l'art modeste (Saumade collabore avec le MIAM de Sète) qui ont pris l'habitude depuis quelque temps de monter des expositions dans le Nord, notamment l'expo récente "Kitsch-Catch" qui évoquait l'univers du catch à travers l'imagerie populaire et l'art populaire contemporain, en particulier au Mexique. Peut-être cette recherche de proximité avec le Nord est-elle à mettre en relation avec le futur musée d'art brut et d'art moderne qui ouvrira l'année prochaine ses portes à Villeneuve-d'Ascq dans un bâtiment prolongé et rénové?

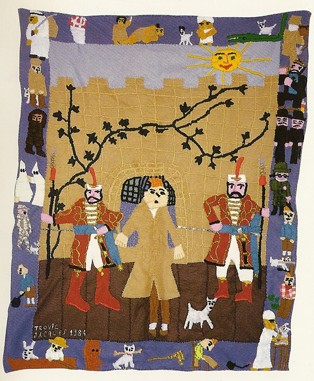

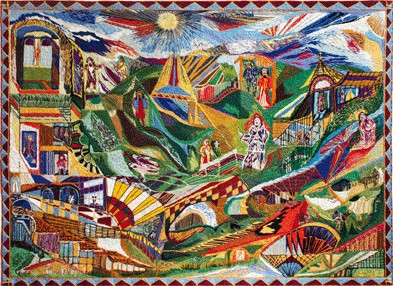

Ces déviants textiles (je préfère le sous-titre au titre, qui a vraiment trop servi ici et là, c'est vraiment la métaphore évidente dès qu'on parle de textile) sont constitués de créateurs hétéroclites (art populaire, art brut, art contemporain, art outsider), et tant mieux, ayant pour point commun de travailler des matériaux textiles. Un hommage est particulièrement dressé à celui qu'on classe généralement parmi les Naïfs contemporains, auteur de nombreuses "tapisseries", fresques brodées, patchworks de pièces de tissus, Jacques Trovic qui habite dans le Nord justement et qui est actif depuis les années 50. A côté de lui, l'association La Gamelle Publique (association à l'origine du projet) a "rassemblé plus de 50 artistes d'univers et de nationalités divers au sein d'un parcours labyrinthique".

Maison Folie Wazemmes. Expo du 10 octobre au 22 novembre 2009, ouverte du mercredi au samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 19h, 70 rue des Sarrazins - 59000 Lille. T: + 33 (0)3 20 78 20 23

mfwazemmes@mairie-lille.fr

Accès : Métro Gambetta - Wazemmes (ligne 1) - Montebello (ligne 2)

00:51 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Confrontations | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art modeste, art populaire contemporain, jacques trovic, pascal saumade, sur le fil, maison folie de wazemmes, art naïf |  Imprimer

Imprimer

11/10/2009

Infos-miettes (5)

RUZENA, PARLEZ-MOI DE GRENOBLE...

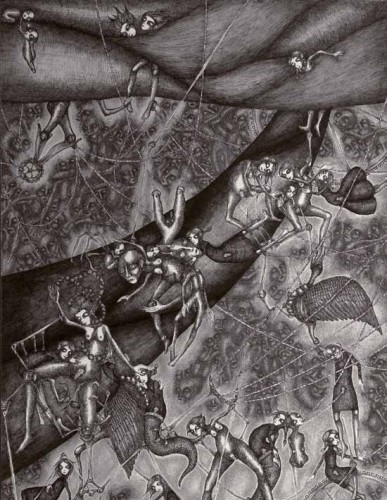

Ruzena continue son petit bonhomme de chemin. Ses dessins pleins de lianes et d'homuncules étrangleurs, de spectres aux yeux vides, de serpents jaillissant lentement du prolongement de branches ou de cuisses, atterrissent à Grenoble dans les locaux de la galerie Ex Nihilo, présentés à côté d'oeuvres d'Eric Gougelin et à l'initiative de Jean-Louis Faravel de l'association Oeil'Art.

L'exposition se déroulera du 15 au 31 octobre prochain, 8, rue Servan (c'est dans le centre du vieux Grenoble, ancien quartier des antiquaires). Le vernissage aura lieu le jeudi 15 octobre à partir de 18h30.

*

LOUIS PONS, Dessins Anciens

Des dessins de Louis Pons sont annoncés à la galerie de Béatrice Soulié, rue Guénégaud, pour une exposition de six jours (du 20 au 25 octobre) qui se prolongera ensuite dans une galerie voisine, la galerie Sellem, rue Jacques Callot, du 29 octobre au 21 novembre. Chez Mme Soulié, ce sera ouvert aussi le dimanche, et le vernissage aura lieu le mardi 20 octobre.

Deux ouvrages paraissent simultanément dans cette collection toute neuve, Maliduse, de Guy Cabanel, avec des illustrations de Robert Lagarde (réédition de celle de 1961), et Le pied à l'encrier, qui paraît être le dernier ouvrage qu'aura préparé Pierre Peuchmaurd de son vivant, sorte de journal posthume donc, apparemment consacré à ses lectures, à des réactions vis-à-vis du "caquetage médiatique".

Deux ouvrages paraissent simultanément dans cette collection toute neuve, Maliduse, de Guy Cabanel, avec des illustrations de Robert Lagarde (réédition de celle de 1961), et Le pied à l'encrier, qui paraît être le dernier ouvrage qu'aura préparé Pierre Peuchmaurd de son vivant, sorte de journal posthume donc, apparemment consacré à ses lectures, à des réactions vis-à-vis du "caquetage médiatique".ART BRUT NEERLANDAIS

L'exploration systématique de l'art brut par pays continue vaillamment. Pas un pouce de terrain qui n'échappera! Ce sont nos amis bataves qui passent demain au crible. C'est chez Christian Berst dans sa galerie ex-Objet Trouvé (j'en connais pour qui cette galerie n'a pas le droit de changer de nom). Voici les créateurs sélectionnés: Rieka Bettink, Siebe Wiemer Glastra, Ylonka Elisabeth Jaspers, Ron Oosterbroek, Evert Panis, Han Ploos van Hamstel, Micha Stanojevic et Roy Wenzel, le seul dont j'avais jusque là entendu parler. Pas de Willem Van Genk? Pas grave, ce n'est personnellement pas le créateur que je retiens le plus en Hollande... Dans cette exposition, ma curiosité se porte vers monsieur Glastra, à ce que j'en suppose en me basant sur le site de la galerie bien sûr.

"Made in Holland", l'art brut néerlandais, du16 octobre au 28 novembre 2009. Vernissage le jeudi 15 octobre de 18h à 21h.

*

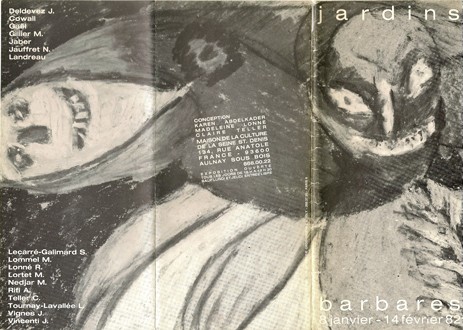

SOIREE d'HOMMAGE à MADELEINE LOMMEL

C'est programmé dans le cadre de l'expo, dont j'ai déjà parlé ici, "Les Chemins de l'art brut 8", à l'auditorium de l'INHA, la salle Walter Benjamin, dans le passage Colbert (entrée indifféremment par la rue des Petis Champs ou la rue Vivienne à Paris). Cela aura lieu le jeudi 22 octobre à 18h30. Sera projeté à cette occasion le film de Claude et Clovis Prévost (dont j'ai mis en ligne ici et là sur mon blog quelques photogrammes grâce à l'obligeance des Prévost), qui est un montage d'entretiens réalisé avec les fondateurs de l'Aracine, Madeleine Lommel, disparue comme on sait en avril, Claire Teller et Michel Nedjar.

A signaler qu'un catalogue d'environ 180 pages paraît seulement ces jours-ci pour accompagner l'exposition. Il s'agit d'une "promenade chronologique commentée" par divers intervenants, divers témoins de l'histoire de l'Aracine, notamment durant la période entre 1982 et 1996, date du départ de la collection vers le futur LaM de Villeneuve-d'Ascq.

*

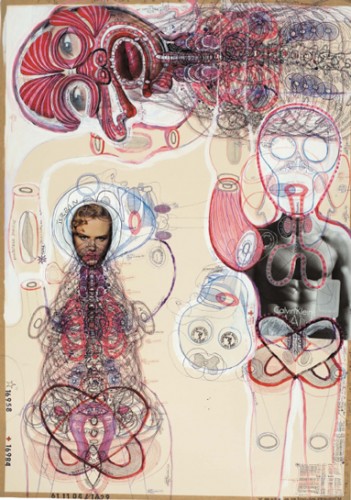

ANATOMIA METAMORPHOSIS

L'exposition de l'automne dans la galerie ABCD à Montreuil a déniché un titre bien pédant cette année, je trouve. Faut croire que "Métamorphose anatomique", ça faisait péquenot. Sont invitées sur les cimaises les figures hésitant entre pure ornementation et spéculation botanique (ou anatomique, donc) d'Anna Zemankova et les plongées tourbillonnantes au sein du corps par Lubos Plny. Un film sur ce dernier sera également présenté. Par ailleurs, a été montrée à quelques privilégiés, l'avant-première du film de Bruno Decharme intitulé "Rouge Ciel", traitant de l'art brut, de son histoire, de sa réception chez quelques amateurs, et interrogeant des créateurs eux-mêmes, notamment ceux que Bruno Decharme est allé filmer à diverses reprises. Espérons que ce film pourra être rapidement visible d'un plus grand nombre de passionnés.

Exposition du 10 octobre au 29 novembre, galerie ABCD, 12, rue Voltaire, 93100 Montreuil. Ouvert les samedis et les dimanches de 12h à 19h.

20:39 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : ruzena, art singulier, faravel, louis pons, peuchmaurd, art brut hollandais, madeleine lommel, anatomia metamorphosis |  Imprimer

Imprimer

08/10/2009

La Passerelle, foyer artistique à Cherbourg, la poésie souffle toujours où elle veut

Une jolie surprise m'est venue ces jours-ci de ma boîte e-mail. Un monsieur nommé Romuald Reutimann m'a donné un lien vers son blog, celui d'un foyer artistique pour déficients mentaux (c'est le terme qu'il utilise), la Passerelle, situé à Cherbourg, la ville des mythiques Parapluies dont on ne sait pas grand-chose à part ces sempiternels clichés pluvieux, ou ses homards à multipinces venus des environs de La Hague...

Or, c'est idiot de ne pas chercher à en savoir plus sur cette ville oubliée au bout du Cotentin, face à la mer qu'elle contemple, on le suppose, extasiée depuis des éternités. J'aurais bien envie de commencer par les usagers de cette Passerelle justement. Les oeuvres reproduites sur le blog (créé semble-t-il depuis peu, le mois d'août dernier?) sont fraîches, simples, inventives, et les commentaires qui les accompagnent sont au diapason, sans prétention aucune, ce qui nous change des proses et des poses artistiques habituelles.

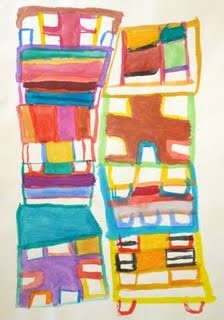

Christine, sans titre, 2002

Yann, L'animal dans la personne, 2009

"Actuellement nous accueillons plus ou moins une vingtaine de participants divisés en deux groupes qui se réunissent les mardis et jeudis, après le travail, entre 17 et 19h. Nos moyens et notre espace de travail sont modestes mais l'enthousiasme et l'assiduité sont là..." (Romuald Reutimann)

Le travail se fait dans un appartement, sobrement mais aussi assez elliptiquement décrit, ce qui lui confère une aura de mystère. Les oeuvres montrées sur ce blog me séduisent passablement, me faisant désormais croire que vient de surgir en France un centre de création pour handicapés qui pourrait rivaliser avec les centres belges du type de la Pommeraie, ou du foyer Reine Fabiola à Neufvilles, ou encore avec ceux dont les oeuvres sont montrées de temps à autre chez Art en Marge à Bruxelles, ou dans le Mad-musée à Liège. En attendant, je ne peux faire moins que l'ajouter à ma liste de doux liens.

22:52 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Sur la Toile | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : la passerelle |  Imprimer

Imprimer

04/10/2009

Recoins n°3

Recoins n°3 est sorti avec les feuilles qui se ramassent à la pelle, ce qui ne sera pas son cas, car le numéro a belle allure, en constante amélioration. La revue concoctée à Clermont-Ferrand par Emmanuel Boussuge avec la collaboration d'émérites Auvergnats pur sucre (ou pure gentiane), qui ont pour noms Benoît Hické, Franck Fiat, François Puzenat, Colas Grollemund, Julie Girard, Bill Térébenthine, Bastien Contraire, etc., la revue s'est épaissie (70 pages contre les 58 des deux premiers numéros, ce qui explique aussi la petitesse des caractères, car il faut bien payer tant de matière, ne s'en étonneront que les nantis et les bourgeois, n'est-ce pas Ani la moule?), nourrie qu'elle est de substantifiques moelles. Comme d'habitude, art, belles-lettres et rock'n roll sont convoqués aux quatre (re)coins de la revue.

Au sommaire, outre quelques articles sur le rock des origines (que je suis d'un oeil en éveil - car il faut être bien étroit d'esprit pour ne pas voir qu'il y a là une source de créativité populaire largement sous-évaluée dans nos contrées, n'est-ce pas Caligula Vagula?), que les auteurs traitent dans le sillage des ouvrages parus chez Allia, comme par exemple celui de Nick Tosches intitulé "Héros oubliés du rock'n roll", plusieurs contributeurs :

Tout d'abord votre serviteur (charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas?) intervient à propos du meunier Marcel Debord, dont l'environnement, à ce qu'avait révélé Jean-Luc Thuillier en 2007 dans son livre Arts et Singuliers de l'Art en Périgord, a été ravagé par la tempête en 1999, après avoir longtemps fait le plaisir des rares passants qui le connaissaient, car il fallait être curieux ou très bien renseigné pour tomber sur ce site à l'écart d'une route largement secondaire, à quelques encablures de Brantôme. Je l'avais visité en 1992 et ne m'étais pas résolu à en parler, son auteur étant infirme, fatigué (de fait il mourut en 1994). Recoins me permet aujourd'hui de renouer le fil avec cet homonyme d'un célèbre situationniste. Mon article est illustré d'une dizaine de photos, cherchant à faire le tour de cet environnement peu étudié et répertorié.

Autres intervenants dans la revue, Anna Pravdova et Bertrand Schmitt y publient un texte instructif sur Jan Krizek, qui fut un sculpteur à la croisée des routes entre surréalisme et art brut. Leur article préfigure des développements ultérieurs, tant on sent qu'ils s'y retiennent d'en dire trop. "Jan Krizek, sculpter en deux dimensions" est un amuse-gueule, une amorce. On retrouve également Régis Gayraud qui publie trois textes dont un est connu de ceux qui fréquentent les archives de mon blog (suivez le lien ci-contre, paresseux!). Un homme qui porte le même patronyme que lui et prénommé Joël, et lui aussi un habitué de cette colonne blogueuse (qui n'est pas la colonne sèche que nous avions rêvée, vous en souvenez-vous, chers Gayraud?), dépose un texte de "souvenirs familiaux", "Mots de ventre, mots de coeur" où il est question de mots privés familiaux. Et là, je crie au scandale. Dis donc le père Jojo, t'aurais pu me demander mon avis, car ce texte m'avait été promis en 1988 (et bonjour pour le réchauffé)! Pour une enquête que je menais alors, que je mis je dois l'avouer en stand-by durant les vingt ans qui suivirent mais que je n'ai jamais désespéré d'achever et de publier un jour...! J'ose donc espérer que ce texte n'est ici produit qu'en pré-publication.

On retrouve également Régis Gayraud qui publie trois textes dont un est connu de ceux qui fréquentent les archives de mon blog (suivez le lien ci-contre, paresseux!). Un homme qui porte le même patronyme que lui et prénommé Joël, et lui aussi un habitué de cette colonne blogueuse (qui n'est pas la colonne sèche que nous avions rêvée, vous en souvenez-vous, chers Gayraud?), dépose un texte de "souvenirs familiaux", "Mots de ventre, mots de coeur" où il est question de mots privés familiaux. Et là, je crie au scandale. Dis donc le père Jojo, t'aurais pu me demander mon avis, car ce texte m'avait été promis en 1988 (et bonjour pour le réchauffé)! Pour une enquête que je menais alors, que je mis je dois l'avouer en stand-by durant les vingt ans qui suivirent mais que je n'ai jamais désespéré d'achever et de publier un jour...! J'ose donc espérer que ce texte n'est ici produit qu'en pré-publication.

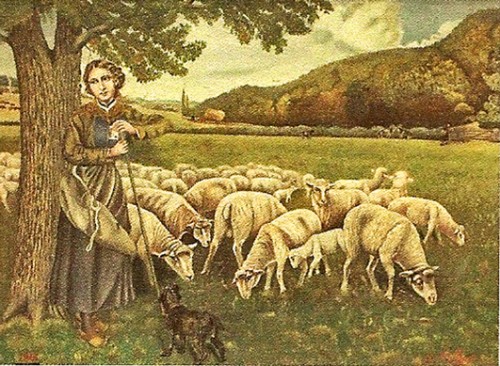

Du côté d'Emmanuel Boussuge, qui signe aussi parfois Eubée dans sa revue, on notera l'excellente et quasi exhaustive présentation du peintre naïf bien oublié, méconnu, Millange, dont il eut la révélation auprès d'une érudite cantalienne Odette Lapeyre (je l'ai rencontrée un jour en sa compagnie, charmante vieille dame amoureuse de sa région du côté d'Antignac, elle renseigna Boussuge aussi sur le cas de François Aubert). Ce Millange, qu'Emmanuel qualifie de "peintre paysan", on pourrait tout à fait le qualifier d'Emile Guillaumin pictural. Comme ce dernier, qui fut on le sait un écrivain-paysan enrôlé sous la bannière des "écrivains prolétariens", il aimait à chanter les peines et les labeurs des champs, la vie rurale de son temps, le tout dans une palette vaporeuse qui confère une aura onirique à ses saynètes.

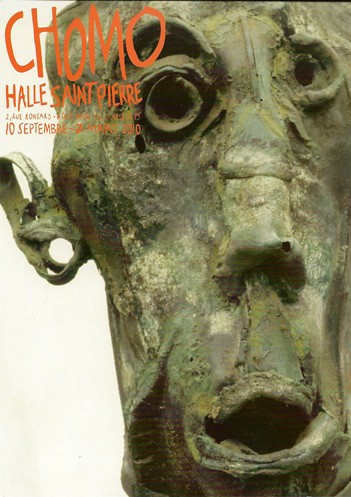

Voici une impressionnante liste de librairies où on peut trouver Recoins n°3 à Paris : A la Halle Saint-Pierre bien sûr, mais aussi chez Libralire, dans le 11e, rue St-Maur, chez Bimbo Tower, passage St-Antoine (qui donne sur la rue de Charonne dans le 11e), à la galerie Nuitdencre, rue Jean-Pierre Timbaud (au 64), Un Regard moderne (rue Gît-le-Coeur dans le 6e), chez Parallèles, rue des Halles, chez Vendredi, rue des Martyrs, presqu'à l'angle avec le boulevard de Rochechouart, chez Atelier 9, dans la même rue mais un peu plus bas, chez Anima, avenue Ravignan, dans le 18e (la Butte Montmartre), au Monte-en-l'air, rue des Panoyaux (paraît-il), et également aussi à l'Atelier, la librairie qui se trouve en dessous du métro Jourdain, prés de la rue des Pyrénées (20e).

D'autre part, oyez, oyez, demain lundi 5 octobre, à 19h30, dans l'émission "Songs of praise" sur Aligre FM (93.1 à Paris), Emmanuel Boussuge, en compagnie du... sciapode, qui l'escortera fantomatiquement (car il devrait être question de rock'n roll et de musiques expérimentales et peu d'art brut, quoique... On devrait peut-être entendre, à cette occasion, un bout de la bande-son du film de Pierre et Renée Maunoury sur le créateur de l'art brut Pierre Jaïn), Emmanuel donc participera à l'émission hebdomadaire de cette émission vieille de vingt ans, pour présenter sa revue. Elle peut être captée par internet de partout in the world. Comme ça, si vous lisez cette note tardivement, vous pourrez encore vous rattraper.

Sinon, on peut aussi s'abonner à la revue pour 29€ (4 numéros) en écrivant à Recoins, 13, rue Bergier, 63000 Clermont-Ferrand (e-mail: revuerecoins@yahoo.fr).

20:07 Publié dans Art immédiat, Art naïf, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Littérature, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : recoins, marcel debord, environnements spontanés, millange, jan krizek, joël gayraud, régis gayraud, pierre peuchmaurd, art naïf |  Imprimer

Imprimer

Art brut, les florilèges des Yeux Fertiles

La galerie Les Yeux Fertiles, connue pour ses expositions rue de Seine à Paris dans le 6e arrondissement (voir ce lien) qui sont généralement tournées du côté du surréalisme et des domaines avoisinants, présente une exposition d'art brut, intitulée "Florilèges de l'art brut" du 9 octobre au 28 novembre 2009.

ACM, Anselme Boix-Vives, Joseph-Fleury Crépin, Philippe Dereux, Domsic, Fischer, Eugène Gabritschevsky, Madge Gill, Chris Hipkiss, Emile Josome Hodinos, Horacek, Jakic, Kôczy, Simone Le Carré-Gallimard, Leonardini, Augustin Lesage, Sluiter, Schröder-Sonnenstern, Scottie Wilson, Gironella, Slavko Kopac, Michel Nedjar... Tels sont les noms des créateurs dont les oeuvres seront accrochées aux cimaises de cette petite galerie, qui déjà par le passé a organisé des expos sur cette catégorie d'art, à juste titre, si l'on constate la proximité d'inspiration entre l'art brut, sorte de surréalisme inconscient, et le mouvement historique qui revendique l'action et l'art surréalistes.

On notera que sont mêlés aux créateurs d'art brut au sens strict, des artistes plus délibérément "artistes", conscients de se confronter à l'histoire de l'art, comme Philippe Dereux, Slavko Kopac (immense artiste, collaborateur de Dubuffet dans la deuxième Compagnie de l'Art Brut, et simultanément ami des surréalistes: exploit qu'il fallait mener quand on sait la solide rivalité qui oposait Dubuffet au groupe surréaliste dans les années 50-60 de l'autre siècle), Chris Hipkiss, Michel Nedjar... Sans doute par souci de faire figurer dans cette présentation des oeuvres aux contenus en harmonie avec une inspiration qui fait la part belle à l'imagination par les sujets et le graphisme.

14:12 Publié dans Art Brut | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art brut, galerie les yeux fertiles, gabritschevsky, schröder-sonnenstern, domsic, nedjar, kopac, sluiter, fischer, crépin, dereux |  Imprimer

Imprimer

Polanski, ce que cela fait dire à certain de mes lecteurs

Voici ce que j'ai reçu récemment, de la part d'un lecteur épisodique du blog, au sujet de l'affaire Polanski. Réaction qui mérite d'être mentionnée en raison de son éclairage paradoxal, peu en faveur dans les media actuels:

"A propos de Polanski : Ayant été personnellement "abusé sexuellement" à l'âge de quinze ans par une voisine majeure (fort jolie fille d'ailleurs et d'un tempérament excessivement lubrique), j'en conserve un souvenir ému pour ne pas dire émerveillé. Je lui en suis à l'heure actuelle, et ceci à la lueur du passé, toujours reconnaissant."

(Alfred)

12:56 Publié dans Sur la Toile | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman polanski |  Imprimer

Imprimer

01/10/2009

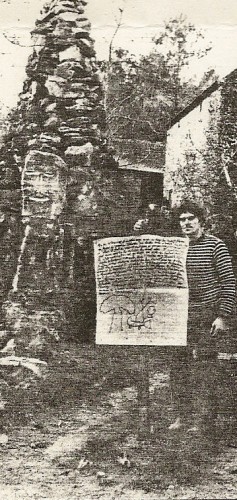

Le Plein Pays, documentaire d'Antoine Boutet sur Jean-Marie M., archéologue sauvage

Je n'avais plus de nouvelles de ce monsieur Jean-Marie M. depuis bien longtemps. Depuis que j'étais allé le voir en 1987 avec Gaston Mouly qui s'était gentiment chargé de faire le médiateur entre nous (j'ai tourné un petit film en Super 8 à cette occasion que j'ai intégré par la suite à l'ensemble de petits films d'amateur sur les environnements que j'ai intitulés Les Jardins de l'art immédiat). L'ami Joël Gayraud m'avait signalé un article de Walter Lewino paru en 1984 dans Le Nouvel Observateur qui évoquait cette présence peu commune dans une forêt du Lot (article Le Malthusien des Bruyères).

Jean-Marie creusait le sol, effectuant un travail colossal à mains nues au début, puis, après s'être perfectionné côté outillage et engins, avec plus de moyens, élargissant ses tunnels, ses puits, ses crevasses dans l'espoir de découvrir une civilisation préhistorique sous son terrain. On était dans une région de grottes célèbres, Pech-Merle, Cabrerets... Le Périgord aussi n'était pas très loin.

ses crevasses dans l'espoir de découvrir une civilisation préhistorique sous son terrain. On était dans une région de grottes célèbres, Pech-Merle, Cabrerets... Le Périgord aussi n'était pas très loin.

Il fouillait la terre comme une taupe humaine, acharné de façon hyperbolique, creusant sans cesse comme à la poursuite du secret des origines. Qui n'étaient à chercher nulle part ailleurs, bien sûr, qu'au sein de la terre-mère. Il vivait seul avec sa mère sur ce territoire qu'il perçait de galeries. Il interdisait qu'on aille vers sa maison qu'on devinait par delà deux pyramides de pierres, où vivait la génitrice protégée comme une idole. Il interdisait aussi qu'on emmène de la terre de son fief sous les semelles de nos chaussures. Il nous épousseta bien soigneusement, Gaston et moi, avant que nous ayons eu le temps de franchir la limite de la propriété.

Je ne suis pas descendu dans les galeries et les salles creusées dans la terre rouge quand je vins chez lui, tellement cela me paraissait périlleux en l'absence de lumière et sans plus d'information. Le sculpteur Ipoustéguy qui a visité en 84 le site avec Walter Lewino avait été plus téméraire, il descendit au fond, se frottant aux parois de terre rouge, rapportant que l'on voyait quelques gravures de Jean-Marie à certains angles. Sur le terrain lui-même, il y avait peu d'interventions "artistiques". Sur les pyramides évoquées ci-dessus (des cairns améliorés), on pouvait apercevoir quelques grossières incisions, tentant d'imiter les gravures rupestres du Val Camonica en Italie ou de la Vallée des Merveilles dans les Alpes françaises. Interrogé par nous sur ce qu'il avait réussi à mettre au jour jusqu'alors (1987, je le répète), il s'était embrouillé, avait seulement soulevé une bâche pour nous montrer une belle améthyste, qui consistait à ce que nous crûmes comprendre en son unique trouvaille de quelque valeur... Peut-être était-ce avant tout sa quête qui le faisait vivre, et peu importait la fin.

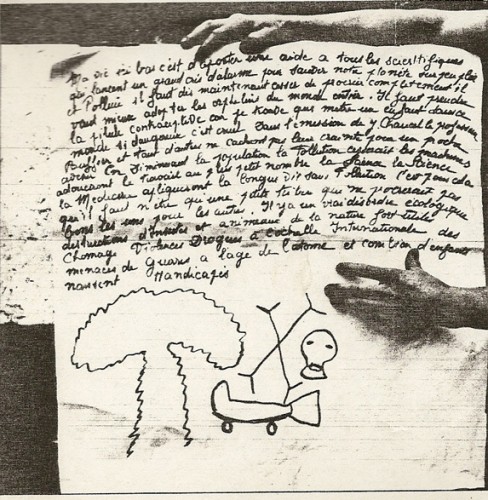

A suivre l'article de Walter Lewino, J-M en 1984 avait un message écologique et démographique à faire passer au monde (ce qui le range aussi du côté des "fous littéraires"). Selon lui, la Terre étant bien trop peuplée, il fallait réduire d'urgence la population en cessant de procréer (sa théorie était peu claire, il militait pour une "extinction de l'espèce humaine", ce qui est nettement plus radical qu'une simple diminution démographique ; de plus il en voulait à son père de lui avoir donné le jour, il prédisait l'arrivée des extra-terrestres qui retrouveraient ses vestiges et en feraient un palais merveilleux ; au fond, il proclamait son désir de n'avoir jamais existé). Il avait confié à Lewino un message à publier dans les média, ce que ce dernier fit (voir ci-dessous).

Texte dicté à sa mère par J-M, photos de l'article de Walter Lewino, Le nouvel Observateur, 8-6-1984

Je commençai d'écrire quelque texte à son sujet, que je finis par délaisser, n'ayant que peu de tribunes à ma disposition, puis je me mis à en parler autour de moi, le cas était tout à fait intriguant, j'attendais une occasion, et je me demandais comment en parler adéquatement... J'étais impressionné aussi par l'impact que pourrait avoir la révélation de cette existence sur un public plus large. Des articles parurent cependant ici et là, par exemple dans le magazine Dire Lot qui ne cacha pas le nom de Jean-Marie, si je me souviens bien, ou dans Gazogène également à qui je l'avais signalé (revue éditée à Cahors). Dans ce dernier bulletin, vers 2000, il fut fait état d'une nouvelle fantastique, la mère de Jean-Marie étant décédée, et ayant été enterrée au cimetière, loin de leur terrain sacro-saint, celui-ci n'avait pu le supporter et était parti la déterrer (toujours cette quête du souterrain), pour l'exhumer et la ramener chez lui. Cela ressemble au comportement de l'auteur du fameux plancher de Jeannot dont j'ai déjà parlé ici. Jean-Marie, avais-je alors appris, avait pu regagner son domicile après quelques démêlés avec les autorités. Depuis je n'avais plus de nouvelles.

Et voilà que j'apprends qu'on a fait un film avec lui, où son nom - à juste titre peut-être - n'est pas prononcé. Seul son prénom apparaît dans les dossiers de presse qu'on m'a communiqués (grand merci à Remy Ricordeau pour cette information précieuse). L'auteur du documentaire est Antoine Boutet. Le film, daté de 2009, est un moyen-métrage de 56 minutes. Son titre: Le plein pays. Il sera projeté dans la région parisienne incessamment (c'est l'avant-première). Rendez-vous le mercredi 7 octobre à 21h au cinéma Le Méliès à Montreuil. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y serai. Voici le résumé tel que je l'ai trouvé sur le site des "Rencontres cinématographiques autour du documentaire" qui se tiennent du 6 au octobre à Montreuil:

L'auteur du documentaire est Antoine Boutet. Le film, daté de 2009, est un moyen-métrage de 56 minutes. Son titre: Le plein pays. Il sera projeté dans la région parisienne incessamment (c'est l'avant-première). Rendez-vous le mercredi 7 octobre à 21h au cinéma Le Méliès à Montreuil. Je ne sais pas vous, mais moi, j'y serai. Voici le résumé tel que je l'ai trouvé sur le site des "Rencontres cinématographiques autour du documentaire" qui se tiennent du 6 au octobre à Montreuil:

"Robinson au milieu d'une forêt française, avec pour seuls compagnons une radio et un magnétophone : l'homme que filme Antoine Boutet est un solitaire, un homme qu'on pourrait dire « des bois » ou « des grottes », tant il fait corps avec ces lieux secrets. Il les sculpte et les manipule, les chamboule et les creuse. Dans un même mouvement, du plus profond de lui, éclôt sa voix, ses mythes et bientôt, par bribes, son histoire."

C'est le genre de film à rapprocher de celui qu'ont fait les animateurs du blog "Playboy communiste" sur le "griffonneur de Rouen", Alain R. Voir dans ma note ancienne ce que j'en avais dit. Ainsi que le lien vers leur blog dans ma colonne consacrée aux liens.

29/09/2009

Benjamin Péret, oncle d'Amérique

Je rate toutes les expos à la Maison de l'Amérique Latine. J'ai raté Mandiargues récemment, vais-je rater Benjamin Péret et les Amériques ? Un sort s'acharne sur moi. Qui provient du fait que je n'ai jamais trop su où se situait cette fameuse Maison, ou du moins que je ne voulais pas vraiment la situer... Enfin, je me comprends. J'ai pris l'habitude de ne pas la situer, de penser à son existence évanescente dans une de ces ruelles ténébreuses chères à Jean Ray, qui apparaissent et disparaissent quand ça les arrange.

Un sort s'acharne sur moi. Qui provient du fait que je n'ai jamais trop su où se situait cette fameuse Maison, ou du moins que je ne voulais pas vraiment la situer... Enfin, je me comprends. J'ai pris l'habitude de ne pas la situer, de penser à son existence évanescente dans une de ces ruelles ténébreuses chères à Jean Ray, qui apparaissent et disparaissent quand ça les arrange.

Tout ça donc, pour annoncer cette exposition que m'a aimablement signalé M. Gérard Roche qui a l'air très impliqué dans l'Association des amis de Benjamin Péret, dont l'adresse est à Lyon et qui édite un petit bulletin (pas cher, la collection complète des 23 numéros est à 25€), Trois cerises et une sardine, où l'on paraît trouver nombre d'inédits concernant Péret mais aussi d'autres surréalistes.

On découvrira donc dans cette expo: "les principaux livres de Benjamin Péret dans leurs premières éditions, des revues surréalistes auxquelles il a collaboré, des manuscrits, des correspondances, des photographies prises au Brésil et pendant son séjour au Mexique, ainsi que des œuvres de ses amis peintres et photographes". Ses voyages au Mexique (1941-1948) et au Brésil (1929-1931 et 1955-1956) y sont également évoqués. Y parle-t-on de la rencontre Robert Tatin-Benjamin Péret qui permit à ce dernier de rédiger un texte sur Tatin pour le projet d'Almanach de l'Art Brut qu'avaient réalisé conjointement André Breton et Jean Dubuffet? Ce projet ne fut jamais édité et son manuscrit dort encore aujourd'hui dans les archives de la collection de l'art brut à Lausanne (j'ai édité ici une fois un texte de Lise Deharme en provenance de cet "almanach" très spécial). Le texte de Péret sur Tatin (qui avait également voyagé au Brésil) paraît bloqué par les ayant-droit de Péret... A moins qu'il ne soit réservé aux inédits que distille Trois cerises et une sardine ?

Ses voyages au Mexique (1941-1948) et au Brésil (1929-1931 et 1955-1956) y sont également évoqués. Y parle-t-on de la rencontre Robert Tatin-Benjamin Péret qui permit à ce dernier de rédiger un texte sur Tatin pour le projet d'Almanach de l'Art Brut qu'avaient réalisé conjointement André Breton et Jean Dubuffet? Ce projet ne fut jamais édité et son manuscrit dort encore aujourd'hui dans les archives de la collection de l'art brut à Lausanne (j'ai édité ici une fois un texte de Lise Deharme en provenance de cet "almanach" très spécial). Le texte de Péret sur Tatin (qui avait également voyagé au Brésil) paraît bloqué par les ayant-droit de Péret... A moins qu'il ne soit réservé aux inédits que distille Trois cerises et une sardine ?

Maison de l'Amérique Latine 217, Boulevard Saint Germain 75007 Paris. 01 49 54 75 00. Attention! Mardi 29 septembre, aujourd'hui donc, a lieu à 18h30 une soirée avec des lectures et des interventions (invités entre autres, Victoria Combalia, Claude Courtot, Gérard Durozoi, Jérôme Duwa), ainsi qu'en deuxième partie la projection du film rare de Michel Zimbacca et Jean-Louis Bédouin, L'Invention du monde, de 1952, dont le commentaire avait été écrit par Benjamin Péret. L'expo dure du 18 septembre au 6 novembre.

01:34 Publié dans Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : benjamin péret, surréalisme, contes et légendes d'amérique du sud, maison de l'amérique latine |  Imprimer

Imprimer

26/09/2009

Prédestinants d'Auvergne selon Emmanuel Boussuge

Aptonymes, c'est la rentrée. Et je pense à la collection de noms prédestinants du Poignard Subtil, à laquelle je joins ma petite récolte. Prise dans les rues d'Aurillac, la devanture de la blanchisserie Propre, Alain Propre.

Et un cas à valeur historique une armoire spéciale que l'on peut voir au Musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour. Il s'agit d'une des plus vieilles armoires signées connues puisqu'elle date de 1679. Et dans le musée des aptonymes de haute époque, elle se pose là aussi :

Remarquez ce qui est peut-être le plus intéressant : la façon de faire lettres et chiffres, selon une inspiration très géométrique, dont on ne connaît pas d'équivalent (moi en tout cas) à l'époque et qui fait de notre Planche, charpentier à Ussel en Planèze (à ne pas confondre avec celui de Corrèze), un précurseur des expérimentations typographiques du début du XXe siècle.

Emmanuel Boussuge

00:33 Publié dans Noms ou lieux prédestinants | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : emmanuel boussuge, noms prédestinants, aptonymes, inscriptions cocasses |  Imprimer

Imprimer

24/09/2009

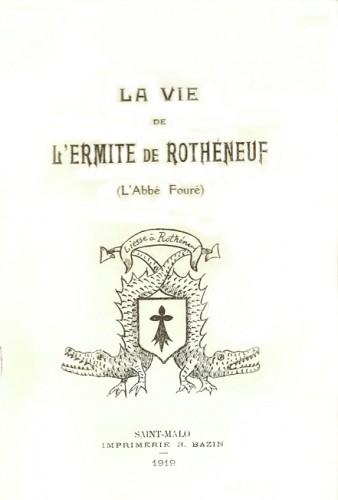

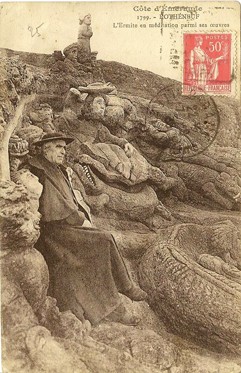

La Vie de l'abbé Fouré, par Noguette (1919)

Il y a 90 ans cette année, soit donc en 1919, paraissait la première biographie consacrée à l'Ermite de Rothéneuf, l'abbé Adolphe-Julien Fouré, connu pour avoir sculpté non seulement les rochers de la côte, sur le site de la Haie, dans le bourg de Rothéneuf, mais aussi toute une série de statues en bois étonnantes qu'il montrait dans le village même, dans l'enceinte de son Ermitage.

Pour fêter en quelque sorte cet anniversaire, j'ai décidé de publier ici le texte de cette courte biographie, ce que personne n'a eu l'idée de faire depuis sa première édition. Seuls quelques fragments ont paru en de brefs extraits ici ou là. Elle est due à un écrivain régionaliste breton, spécialiste de la Côte d'Emeraude du début XXe siècle, Eugène Herpin, qui signait du pseudonyme de "Noguette".

La Vie de l'Ermite de Rothéneuf

(L'Abbé Fouré)

I

L'abbé Fouré - qu'on appelait l'ermite de Rothéneuf - naquit à Saint-Thual, canton de Tinténiac, le 7 mars 1839 (1). Guillaume, son grand-père paternel, était fermier-général d'Etienne-Auguste Baude de la Vieuville, marquis de Châteauneuf, guillotiné à l'âge de quatre-vingt-deux ans, sur la place du Champ-de-Mars, à Rennes, le 4 mai 1793.

Ce Guillaume avait épousé Françoise Laisné, de Dol, dont le frère François-Henri, entré dans les Ordres, était économe au Séminaire de cette ville à l'époque de la Révolution, et émigra à Jersey, où il mourut le 3 mai 1795.

Du mariage de Guillaume Fouré, avec Françoise Laisné, naquirent deux enfants, Adolphe et Albert, qui furent élevés par leur oncle.

Adolphe devint le domestique de Mgr Urbain René de Hercé, dernier évêque de Dol, et passa avec lui en Angleterre, à l'époque des mauvais jours. Son frère Albert le suivit.

Revenu en France, après deux années d'exil, il se fixa à Saint-Thual. En 1796, il fut nommé maire de cette commune et en devint le bienfaiteur.

Mgr Urbain de Hercé ayant été nommé grand-aumônier de l'armée catholique et royale, par le pape Pie VI, son fidèle serviteur Adolphe l'accompagna dans la malheureuse expédition de Quiberon, et fut fusillé avec son maître, sur la Garenne, à Vannes, le 29 juillet 1795.

Un grand-oncle maternel de notre bon ermite, Jean Astruc, de Saint-Solen, était patron de barque. Ce fut lui qui, à la descente de Quiberon, conduisait le bateau où se trouvaient le général de Sombreuil et le comte Bozon de Périgord, son officier d'ordonnance. Une balle frappa Jean Astruc, en plein cœur, au moment où il allait aborder le rivage, et son sang éclaboussa l'uniforme de ses illustres passagers. On le voit, l'Abbé Fouré avait du sang de chouan dans les veines (2).

Son enfance, bercée des souvenirs de la Révolution, s'écoula au milieu des landes paisibles de Saint-Thual: c'est là que naquit, dans son âme de paysan breton, le goût de la solitude et de la rêverie. Le recteur de la paroisse, ayant remarqué sa piété, lui enseigna les premières notions de latin. Adolescent, il fut envoyé au Petit-Séminaire de Saint-Méen, d'où il entra au Grand-Séminaire de Rennes. Ordonné prêtre, en 1863, il exerça d'abord son ministère sacerdotal, comme vicaire dans différentes paroisses du diocèse. Alors, il fut nommé recteur de Paimpont.

De cette période de sa vie, il conserva un inaltérable souvenir. Grand pêcheur, ainsi qu'intrépide chasseur, épris de la vie contemplative, il adorait sa chère paroisse, dont le clocher se mire dans l'étang, sur lequel glissent, dans leurs robes de brouillard, les mystérieuses « dames blanches ». Il aimait s'égarer dans les mystères de cette étrange forêt de Brocéliande, où les légendes, dit le folkloriste, sont nombreuses autant que les feuillages. Ce fut, dans le domaine de Merlin l'Enchanteur, de la fée Vivianne et du Val-sans-Retour, dans ce paradis breton des fées, des chevaliers de la Table Ronde, du roi Arthur... que le futur sculpteur de Rothéneuf trouva sa tournure d'esprit et l'inspiration de ses œuvres futures.

Lorsque l'abbé Fouré était recteur de Paimpont, les forges, aujourd'hui endormies, étaient en pleine activité. Elles étaient la richesse, l'animation et la gloire de la paroisse. Dans le cours de l'année 1866, le bruit se répandit, dans le bourg, qu'elles allaient être fermées. Les princes d'Orléans, retirés à Londres, étaient alors les propriétaires, tant de la forêt que des hauts-fourneaux. A cette nouvelle, le bon recteur partit pour l'Angleterre. Auprès des princes, il plaida, avec toute son âme, la cause de ses paroissiens et de leurs hauts-fourneaux. Il perdit son procès: la décision était irrévocable. Le cœur désolé, il revint auprès de ses ouailles. Peu de temps, après, il fut nommé recteur de la paroisse de Retiers, et ensuite de celle de Langouet, canton de Hédé.

Cependant, la vieillesse venait. Le bon recteur était devenu sourd. Puis ce fut une paralysie de la langue. Il fallait songer à la retraite: où aller ? Il demanda conseil au recteur de Rothéneuf. Celui-ci lui décrivit sa paroisse, bornée par la mer et des rochers sauvages. L'abbé Fouré donna sa démission de recteur, et vint à Rothéneuf, où il loua un petit logement. C'était en octobre 1893 (3).

II

Désormais, ce ne sera plus la vision de la légendaire Brocéliande, ou de la verdoyante et paisible campagne de Langouet ; ce sera la vision de la mer qui charmera, seule, l'âme rêveuse du vieux prêtre breton.

Quelle émotion! Quand, pour la première fois, par un de ces prestigieux couchers de soleil, qui sont un des charmes de la Côte d'Emeraude, il contempla I'admirable site que domine la pointe de La Haie. Tout près, l'île Bénétin tenant, dans ses tenailles de granit, l'émouvant squelette d'une goélette naufragée. Plus loin, à gauche, découpant leurs silhouettes aux tons mauves, dans les teintes orangées du couchant, le Grand et le Petit-Chevret. Au premier plan, le Gouffre, dont les roches noires prolongent, jusqu'à la mer, leurs béantes excavations.

Et, le soir tombant, il remarqua que les rochers, à mesure qu'ils s'estompaient, prenaient des formes étranges. Celui-ci devenait un monstre fabuleux ; cet autre, un reptile fantastique. Dans ses courses, au fond des bois et des chemins creux, il avait fait déjà la même observation, se plaisant à deviner tout un monde mystérieux, dans les silhouettes des arbres et les replis de leurs séculaires racines, se tordant, comme des couleuvres, sur le revers des fossés. Profiter des contours du rocher et des sinuosités d'une branche, ou donner le coup de pouce pour faire naître, du granit ou du chêne, l'œuvre ébauchée par la nature : tel fut le système de l'ermite de Rothéneuf.

Ce fut, pour occuper sa solitude et son désoeuvrement, qu'il se mit au travail, fouillant, de son ciseau, le roc et le granit. Jamais il n'avait eu ni leçons ni conseils, et ses instruments étaient rudimentaires.

Voici les Rochers sculptés. Les sujets se pressent, se tassent, se bousculent. C'est là, aspergé par les embruns et secoué par les vagues, un art primitif, étrange, qui rappelle les grimaçantes silhouettes des gargouilles moyenâgeuses. Dominant le tout, un haut calvaire qui bénit cet étonnant musée de pierre.

Non loin de ce musée de pierre, signalons tout spécialement la fontaine Jacques-Cartier, située au bout du chemin vicinal, à l'endroit appelé « les Bas-Chemins ». A cette fontaine, qui est intarissable, Jacques Cartier, raconte la tradition populaire, fut puiser sa provision d'eau, à la veille de partir, sur la Grande-Hermine, à la découverte du Canada.

L'ermite aimait se reposer au pied de cette fontaine, dont il sculpta la pierre, avec un attrait tout particulier.

Mais, visitons surtout l'ermitage. Au-dessus du mur crénelé qui lui sert de clôture, émergent des têtes grimaçantes et naïves, qu'animent des yeux verdâtres, des bouches béantes et des coiffures aux rutilantes couleurs. Elles semblent regarder ironiquement le visiteur. Elles se nomment: Enguerrand de Val, Pia de Kerlamar, Marc de Langrais, Yvonne du Minihic, Perrine des Falaises, Adolphe de la Haye, Cyr de Hindlé, Jeanne de Lavarde, Karl de la Ville-au-Roux, Gilette du Havre et Benoît de la Roche.

A l'intérieur, l'établi rudimentaire sur lequel les racines de chêne se transformaient en serpents, en hiboux et en dragons. Sur cet établi, son dernier travail demeure inachevé. Voici son beau portrait, grandeur nature. Voici le banc sur lequel il peignait ses oeuvres, et le fauteuil, orné de devises, sur lequel, tant de fois, il s'est assis pour donner, gracieusement, des milliers et des milliers d'autographes à ses innombrables visiteurs.

Je ne puis, évidemment, décrire toutes les œuvres de l'ermite, soit rangées dans des galeries, par les soins du propriétaire de ce curieux musée, soit groupées dans le jardin et dans les différentes pièces de la jolie gentilhommière.

Signalons, toutefois, M. et Mme de Rothéneuf. Le mari est un marin et sa « payse », avec la coiffe d'autrefois, tient un perroquet que son « homme » lui a rapporté des îles. Egalement, le groupe qui représente les Nations au pied de la Vierge, le Chasseur indien et Ranavalo qui, juchée sur un monstre, traverse une rivière à la nage. Une mention toute spéciale à ces troncs de chêne que le ciseau de l'ermite transforma en Gargantua. Des fleurs nombreuses, des têtes sans fin complètent cette œuvre curieuse dont, à différentes reprises, l'ermite refusa des sommes importantes,

Oh ! Il n'était pas intéressé, le bon ermite. A l'entrée de son musée, il y avait un tronc. Donnait qui voulait ! Et, si la recette, à la fin de la saison, dépassait, ses modestes besoins, il en donnait le surplus aux pauvres.

L'ermite avait un curieux album, sur lequel étaient les autographes les plus variés. J'en ai détaché ces deux strophes :

Ici, l'art, à son tour, embellit la nature,

A ces différents blocs, le ciseau d'un sculpteur

Habile a su donner des traits, une figure,

Voici des cavaliers ; plus loin, un enchanteur.

Dragons ailés, serpents, fantastiques chimères,

Des monstres effrayants, des êtres fabuleux

Invoquant, du passé, légendes et mystères,

Des héros et des saints apparaissent à nos yeux.

Ayant, pendant vingt années, sculpté le bois et le granit, et, avec son art primitif, fait la fortune de Rothéneuf, l'abbé Fouré - le dernier des ermites de France - mourut pieusement dans sa petite gentilhommière, au milieu de ses statues de chêne. C'était le 10 février 1910.

Le 29 juillet suivant, des amis firent apposer sur sa maison une plaque commémorative portant, en lettres d'or, cette inscription :

"HOMMAGE A L'ABBÉ ADOLPHE FOURÉ

L'Ermite de Rothéneuf

Né à Saint- Thual (I.-et-V.) le 7 mars 1839 (4)

Décédé, dans cette demeure, le 10 février 1910.

En sculptant, il se fit le bienfaiteur de ce pays."

Deux jours après la pose de cette pierre, avait lieu la vente aux enchères des curieuses sculptures. M. Galland, propriétaire de la maison, eut l'heureuse idée d'en acheter le plus grand nombre. En sa faveur, notamment, furent adjugées, en bloc, toutes celles qui remplissaient le jardin. Ainsi, l'œuvre de l'abbé Fouré a pu être conservée, et elle attire toujours l'attention du touriste qui ne va pas visiter Rothéneuf, sans aller voir, « le Musée de l'Ermite » (5).

NOGUETTE

(Imprimerie Bazin, 1919, Saint-Malo)

1. Cette date ne correspond pas à celle de l'acte de naissance. Voir ci-dessous.

2. On notera que Noguette oublie de nous indiquer clairement qui étaient les parents de l'abbé. L'acte de naissance publié par Frédéric Altmann en 1985 (voir ci-dessous pour les références exactes de son ouvrage) les identifie sous les noms de François Fouéré et Anne Redouté. La graphie "Fouéré" n'apparaît que dans les actes d'état-civil. L'abbé signait les cartes postales représentant ses rochers d'un autographe indiquant "l'abbé Fouré". Je garde personnellement cette graphie conforme aux usages de l'abbé.

3. On a ici la date exacte de l'arrivée de l'abbé à Rothéneuf, et par conséquent la date du début de ses travaux aussi.

4. Cette date ne correspond pas à celle qui est apposée sur l'acte de naissance de l'abbé, à savoir le 4 septembre 1839. Acte qui a été republié dans Frédéric Altmann, L'Ermite de Rothéneuf, le sculpteur des rochers de Rothéneuf, 1839-1910, AM, Nice,1985.

5. Hélas, ce musée a disparu aujourd'hui, sans qu'on sache précisément à quelle date. Les rumeurs parlent d'une destruction intervenue pendant la guerre, période pendant laquelle les populations civiles qui habitaient Rothéneuf furent évacuées. Les seuls objets sculptés qui réapparaissent au gré des expositions en galeries (par exemple à la Galerie de Messine à Paris, ou à la galerie de l'association ABCD à Montreuil) sont des meubles, tabernacle, commode ou bois de lit. Ce qui paraît logique lorsqu'on sait qu'à la vente aux enchères des biens de l'abbé ce furent surtout des meubles qui partirent de l'ermitage. On acheta utile à cette époque. Les sculptures étaient sans doute soit moquées soit réservées au propriétaire de l'Ermitage qui en racheta effectivement la majorité. Cela causa paradoxalement leur perte, puisqu'elles disparurent avec l'ermitage censé les protéger.

00:05 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : abbé fouré, noguette, rochers sculptés de rothéneuf, environnements spontanés, art brut |  Imprimer

Imprimer

22/09/2009

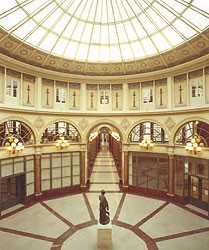

Aux racines de l'Aracine, expo d'art brut à l'INHA

La dernière exposition d'art brut concoctée avec la collaboration de Madeleine Lommel ouvre ses portes au public à partir du jeudi 24 septembre prochain. Cela se tient dans les locaux flambant neuf de l'INHA (Institut National d'Histoire de l'Art, établissement, ou département paraissant dépendre de la Bibliothèque Nationale) qui se situent dans la galerie Colbert (dans la salle Roberto Longhi exactement) à Paris, ce passage rejoignant à une de ses extrémités la galerie Vivienne, vous savez, cette galerie si charmante aujourd'hui infiniment plus distinguée et classieuse (trop même) que du temps où Huguette Spengler, artiste excentrique, y tenait une boutique aux vitrines bizarres toujours envahies d'un décor se réclamant d'un climat fantastico-baroque (qui se souvient encore de cette boutique? Et même Huguette Spengler, je ne sais si je ne me trompe pas de nom... Il m'est revenu à l'heure d'écrire ces lignes, fantôme hantant la mémoire de ces passages si parisiens).

ce passage rejoignant à une de ses extrémités la galerie Vivienne, vous savez, cette galerie si charmante aujourd'hui infiniment plus distinguée et classieuse (trop même) que du temps où Huguette Spengler, artiste excentrique, y tenait une boutique aux vitrines bizarres toujours envahies d'un décor se réclamant d'un climat fantastico-baroque (qui se souvient encore de cette boutique? Et même Huguette Spengler, je ne sais si je ne me trompe pas de nom... Il m'est revenu à l'heure d'écrire ces lignes, fantôme hantant la mémoire de ces passages si parisiens).

"Les Chemins de l'art brut VIII", c'est le titre de cette manifestation hors-les-murs organisée par le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Elle se veut, semble-t-il, l'occasion de récapituler l'histoire de la collection d'art brut de l'Aracine qui fut longtemps animée, principalement, par Madeleine Lommel, Claire Teller et Michel Nedjar (avec beaucoup d'autres prêtant une aide ou des concours ponctuels et discrets). Un film de Claude et Clovis Prévost devrait être au rendez-vous de l'expo, diffusé sur des postes le long du parcours, faisant témoigner les principaux fondateurs de cette association qui, dotée de faibles moyens, et composée de gens simples, eut cependant le talent de faire entrer sa collection d'art brut dans un musée d'état français en l'espace de seulement vingt ans. Joli tour de force tout de même...

On sait que cette association, au nom ressemblant à un mot-valise (art-racine, mais aussi simultanément art privé de racines ; peut-être au fond voulait-on parler d'un art avec d'autres racines? Car je crois pour en avoir souvent causé avec elle que c'était plutôt ce sens que défendait Madeleine Lommel), cette association s'est constituée aprés l'exposition des Singuliers de l'art du musée d'art moderne de la Ville de Paris en 1978. Et surtout aussi par suite du départ de la collection d'art brut de Jean Dubuffet pour la Suisse.