29/06/2010

Maria Angeles Fernandez, une fresquiste spontanée au beau pays d'Espagne

Hervé Couton est un photographe de talent qui s'intéresse particulièrement aux créations populaires sur les murs de nos tanières. Il y a plusieurs années, j'étais entré en relation avec lui parce qu'il avait photographié, à peu prés au même moment que moi, les fresques naïvo-brutes que Mme Amélia Mondin avait réalisées sur les murs extérieurs et intérieurs de son logis en rez-de-chaussée d'immeuble, impasse d'Angleterre à Montauban, fresques qui en ces débuts des années 90 étaient sur le point d'être effacées (elles furent effectivement badigeonnées peu de temps après, à l'exception selon Hervé Couton de peintures du côté cour ; il reste aussi quelques peintures sur bois qui sont entre les mains de Paul Duchein qui fit beaucoup pour faire connaître Amélia Mondin ; d'autres se trouvent dans les collections de l'Aracine, à présent au LAM de Villeneuve-d'Ascq).

Amélia Mondin, fragments de la fresque de l'impasse d'Angleterre, à Montauban, vers 1990, ph. Hervé Couton

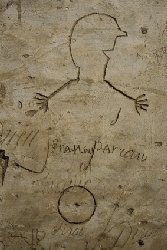

Hervé Couton, par la suite, fit une exposition remarquable de photos de graffiti relevés sur les murs de l'Abbaye de Belleperche non loin de Montauban (c'est dans cette abbaye qu'eut lieu son expo du reste).

Et voici qu'il m'envoie, sur les conseils de Laurent Danchin me dit-il (que ce dernier soit donc poliment remercié ici) d'autres photos tout à fait intéressantes, une fois encore sur une peintre de murs. Cela se passe en Espagne, à Arguedas, petit village de Navarre, et c'est une dame peintresse sexagénaire qui fait l'objet de ce reportage en images: Maria Angeles Fernandez, dite "La Pinturitas" (surnom qu'elle se donne et qui est, paraît-il, intraduisible ; un ami poète d'origine espagnole m'écrit que cela veut tout simplement dire "Les petites peintures", Maria "Les petites peintures" en somme). Voici quelques éléments d'information à son sujet, extraits d'un texte d'Hervé Couton qui s'intitule "La Pinturitas d'Arguedas" (version intégrale ici).

"Elle ne peint que sur un seul et unique support, les murs d'un restaurant désaffecté situé au bord de la route qui traverse le village. Elle utilise des pots de peinture à l'eau (...) et se limite le plus souvent aux couleurs primaires. (...)

Vivant de petits boulots pour la mairie et d'une modeste pension sociale, la « Pinturitas » se refuse de peindre sur tout autre support et pour quiconque, considérant que sa peinture doit rester à Arguedas. Théâtrale et volubile, avec un fort désir de reconnaissance, la « Pinturitas » décrit avec beaucoup de passion sa production à tout passant qui accepte de lui donner du temps. Chaque partie de cette œuvre unique raconte une petite histoire populaire locale, nationale, ou personnelle. Les thèmes évoqués peuvent aller du football où tel nom de joueur est mis en valeur, à la représentation des couleurs de tel ou tel pays en passant par des noms de villes, de personnages divers, ou par des représentations religieuses. Les barreaux des fenêtres condamnées du bâtiment ont été utilisés par elle, pour coincer et exposer des objets récupérés, mélange hétéroclite de publicités, d'articles de journaux, de bouteilles de sodas, etc. Aujourd'hui, les barreaux ont disparu, car récupérés et vendus par quelques ferrailleurs, détruisant ainsi les compositions de la « Pinturitas ». En proie au mépris et aux moqueries d'une partie de la population locale, dûs à son comportement marginal, Maria Angeles dit avoir commencé à peindre en 2000 sur les murs de ce bâtiment pour représenter ceux qui se moquaient et la raillaient. Elle raconte qu'elle a dormi un temps dans le cimetière local et qu'elle a moins peur des morts que des vivants. Marquée dans sa vie personnelle par des épreuves lourdes – les services sociaux lui ont retiré ses enfants quand ils étaient encore jeunes à cause d'une instabilité et d'une précarité familiale - la « Pinturitas » se serait alors réfugiée dans la peinture peut être pour ne pas sombrer.

Aujourd'hui, rien n'arrête cette créatrice infatigable, qui s'applique, hiver comme été à transformer, enrichir, embellir et restaurer avec attention et passion ses peintures que la pluie délave régulièrement."

(Hervé Couton - avril 2010)

21:12 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés, Fantastique social, Graffiti, Photographie | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : maria angeles fernandez, hervé couton, graffiti, fresques spontanées, art immédiat, art brut, amélia mondin, abbaye de belleperche |  Imprimer

Imprimer

20/06/2010

Habiter poétiquement, l'expo de rentrée du nouveau LaM à Villeneuve-d'Ascq

LaM, c'est un sigle un peu complexe, un peu confus, mais qui sonne bien, eu égard à mon poignard subtil, outil dont l'apparent tranchant fait fantasmer certains mais qui, comme l'ont remarqué ceux qui lisent, en réalité vise plutôt à ouvrir des brèches entre des mondes que l'on s'ingénie à tenir cloisonnés.

Bon, on commence à le savoir que ce musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut va enfin ouvrir ses portes, après un chantier de rénovation et d'extension qui a pris des années, le 25 septembre prochain. Les conservateurs du musée s'acharnent actuellement à terminer les accrochages, ce qui ne doit pas être une mince affaire. Ce musée est riche, les oeuvres conservées, du côté de l'art moderne, de l'art naïf (oui, on oublie généralement de rappeler que la collection est riche d'un bel ensemble de maîtres de cette catégorie, ce qui n'est pas anodin, étant donné les rencontres que cela pourra permettre avec l'art brut) et de l'art brut (grâce à la donation de l'association l'Aracine) sont de la plus grande qualité.

L'exposition de rentrée, qui se tiendra du 25 septembre 2010 au 30 janvier 2011, s'appellera "Habiter poétiquement". Son titre fait écho à celui de la journée d'études qui s'était déroulée dans l'ancienne version du musée le 10 décembre 2005, "Habiter poétiquement - architectures singulières", organisée conjointement par le musée et le LAHIC. Cette fois, si un moment - et un espace? (à l'heure où j'écris ces lignes, ce n'est pas précisé sur le site du LaM - sera consacré aux "Bâtisseurs de l'Imaginaire" dans un "théma" "transversal" entre art contemporain et art brut (une autre expo, intitulée de façon un peu absconse "Mémoires de performance" sur un thème d'architecture poétique contemporaine doit être montée en parallèle), la manifestation cependant devrait être consacrée à la façon dont "des artistes, mais aussi des écrivains et des cinéastes peuvent « habiter poétiquement le monde, la maison du monde » selon la phrase du poète Friedrich Hölderlin".

dans un "théma" "transversal" entre art contemporain et art brut (une autre expo, intitulée de façon un peu absconse "Mémoires de performance" sur un thème d'architecture poétique contemporaine doit être montée en parallèle), la manifestation cependant devrait être consacrée à la façon dont "des artistes, mais aussi des écrivains et des cinéastes peuvent « habiter poétiquement le monde, la maison du monde » selon la phrase du poète Friedrich Hölderlin".

A un récent colloque dans les locaux de l'INHA (sur Michel Ragon et les arts, l'architecture), un excité, manifestement venu du groupe Fluxus semble-t-il, particulièrement infatué, avait annoncé cette exposition en précisant qu'il s'agirait enfin d'une reconnaissance des artistes bâtisseurs dans un monde de l'art où il n'y en aurait que pour les habitats bruts... C'était là une façon très habile de renverser les problèmes. Car la reconnaissance des habitats populaires est loin d'avoir été effectuée par le monde de l'intelligentsia tout de même, même si la situation est peut-être en train de changer (notamment grâce au LaM). La réapparition du musée d'art moderne et d'art brut de Lille-Métropole semble coïncider avec la volonté de ses conservateurs de montrer les rapports qui existent entre les bâtisseurs populaires d'environnements poétiques et les sites créés par des artistes, de même qu'il semble que de nombreuses expo "transversales" entre art brut, art contemporain et art moderne soient également à venir (c'est déjà commencé si l'on se rappelle les expos organisées précédemment hors les murs par le LaM). La tentation est grande dans cette perspective chez certains - notamment des artistes - de se mettre à tout mélanger, en ne retenant que la dimension artistique des travaux exécutés par les créateurs de l'art brut et des environnements spontanés.

Je n'ai personnellement pas envie de tout mélanger, et en particulier de traiter les environnements, de même que les créations de l'art brut, comme s'il ne s'agissait que de travaux d'art d'un genre nouveau (alimentant un nouveau marché de l'art, il ne faut pas l'oublier, car cela se profile derrière, voir par exemple la dernière vente aux enchères d'oeuvres de Chomo). Avec ces créations, a été peu à peu révélé le phénomène de la créativité tel qu'elle se présente de façon stupéfiante chez les prolétaires, ce qui remet en cause la division du travail telle qu'elle était jusque là instituée dans le monde des Beaux-Arts. On s'est convaincu dés lors que le génie pouvait souffler où il voulait (le fameux incognito souligné par Dubuffet), sans aucune hiérarchie, loin de toute théorie du don, sans que soient nécessaires un enseignement ou une initiation. Cette révélation, je crains que l'institution, le système corporatiste des Beaux-Arts, ne tentent de la noyer sous l'apparence d'une reconnaissance sélective de certains créateurs.

Dans l'exposition à venir, il est bon de songer à mettre en parallèle cependant le corpus des créations architecturales ou environnementales des artistes professionnels avec le corpus des "bâtisseurs de l'imaginaire" d'origine populaire. J'espère que cela sera instructif. A noter que le département d'art brut du LaM devrait comporter un espace dévolu aux habitats des inspirés populaires, ce qui sera une première dans un musée d'art brut, tout au moins en Europe. Quelques fragments de créations environnementales sont en effet d'ores et déjà conservés à Villeneuve-d'Ascq, comme ceux de Jean Smilowski, Théo Wiesen, Virgili, ou, plus récemment entré dans les collections (grâce à l'entremise d'un de ses héritiers et de Patricia Allio, qui l'avait fait connaître en l'exposant à Dol-de-Bretagne, puis à Rennes, avant et après son suicide) Jean Grard, dont d'importants éléments du jardin d'origine ont pu être ainsi préservés.

17:41 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art moderne méconnu, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Environnements populaires spontanés, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lam, art brut, environnements spontanés, habiter poétiquement, jean grard, smilowski, art naïf, virgili, aracine |  Imprimer

Imprimer

19/06/2010

Destructions

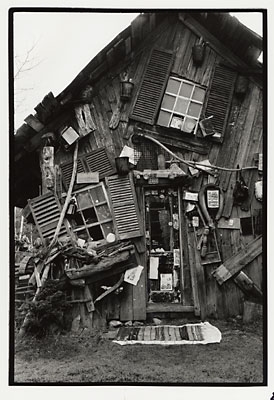

L'été m'apporte des nouvelles de destructions d'environnements sur le continent américain. J'ai appris voici quelques jours, jetée bénignement au détour d'un papotage d'arrière-colloque, la nouvelle de la disparition des "cabanes" de Richard Greaves au Canada. C'était déjà en soi assez catastrophique comme information (mon informateur, curieusement, en outre, ne paraissait pas souhaiter que ce soit divulgué, au point que j'en suis à me demander si ce ne serait pas une fausse nouvelle - je n'ai pour l'heure trouvé aucune confirmation du fait ).

Puis voici que mon camarade Sasha Vlad, depuis la Californie m'informe du péril de rasage imminent d'un site que je ne connaissais pas, la "Cathedral of Junk" (la Cathédrale des Déchets) qui est située à Austin, Texas.

Cela ressemble à une sorte de tipi gigantesque fait d'une accumulation de matériaux de rebuts qui pourrait faire croire que cette architecture labyrinthique et babélienne était l'oeuvre d'un cousin américain de notre Bohdan Litnianski (dont la propriété, en Picardie, n'est toujours pas vendue, au fait). Tristes nouvelles en vérité. Nous avons beau être de l'autre côté des mers, chers amis américains, nous n'en regrettons pas moins que vous ne songiez pas davantage à protéger vos monuments d'inventivité spontanée. C'est vrai qu'en France, on ne fait généralement guère mieux que vous, cela dit.

20:07 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cathedral of junk, richard greaves, environnements spontanés, bohdan litnianski, sasha vlad |  Imprimer

Imprimer

13/06/2010

Château de la Loire

00:26 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poésie naturelle, fantasy quotidienne, ô châteaux, ô saisons, reflets dans l'eau, mirages |  Imprimer

Imprimer

12/06/2010

Empreintes au marché de la poésie

Ca fait un bout de temps que la revue Empreintes, imprimée volontairement en noir et blanc, dans la conception classique de la photographie, animée par Claude Brabant, par ailleurs maîtresse de la Galerie l'Usine, du 102, boulevard de la Villette dans le 19e arrondissement - depuis quoi? Au moins trente ans? - sort des numéros avec de ci de là des textes en relation avec les dadas de ce blog, sur des environnements spontanés par exemple. Petite recension ultra rapide et parcellaire: dans le n°13 (sans date), on trouve un article sur Lucien Favreau avec des photos de Claude (p 35 à 41) et dans le n° 14, un texte sur Bohdan Litnianski (p 22 à 27). Le noir et blanc va particulièrement bien au jardin de rebuts assemblés de Bohdan.

on trouve un article sur Lucien Favreau avec des photos de Claude (p 35 à 41) et dans le n° 14, un texte sur Bohdan Litnianski (p 22 à 27). Le noir et blanc va particulièrement bien au jardin de rebuts assemblés de Bohdan.

Pour la couleur des statues de l'environnement de Lucien Favreau (que je n'ai jamais trouvé l'occasion d'aller visiter), on peut trouver sur le web des photos en couleur abondantes sur un site anglo-saxon Outsider art in France (signalé par le blog d'Henk Van Es, Outsider environments Europe).

Pour Litnianski, on peut aussi aller sur mon propre blog (où plusieurs photos sont d'ailleurs faites sous le même angle que celles de Claude B.).

D'autres numéros contiennent d'autres sujets en rapport avec les environnements (il me revient qu'il y en a eu un avec des photos sur la cave sculptée des Mousseaux à Dénezé-sous-Doué, dans le Maine-et-Loire). Je vous invite à aller les repérer au prochain Marché de la Poésie, stand F.11, où la revue Empreintes sera présente. Du 17 au 20 juin prochain, place Saint-Sulpice, Paris 6e ardt. Et si vous n'avez pas l'opportunité, ni les moyens d'y aller, voici le lien vers le site de l'Usine où vous trouverez d'autres renseignements.

08/06/2010

Un autre regard, la collection permanente de la création franche s'expose

Du 11 juin, date du vernissage (pour les Bordelais, car cela a lieu un vendredi soir, les gens qui habitent plus loin ne sont pas invités à venir ce soir là, à moins de casser un bout de leurs RTT?), au 5 septembre, "à l'occasion de la parution d'un nouveau catalogue", voici que le fonds permanent du musée de la Création Franche est exposé avec prés de 300 oeuvres sur les 13000 inscrites à l'inventaire, le tout réparti sur les onze salles du musée. C'est le retour en force de la collection qui n'était que trés, trés partiellement montrée depuis des lustres, la plupart du temps confinée dans les trois quatre salles du fond du premier étage, où il ne fallait pas hésiter à faire un tour aprés chaque expo temporaire, dans l'espoir d'y voir surgir, ou resurgir, telle ou telle oeuvre inconnue, ou oubliée.

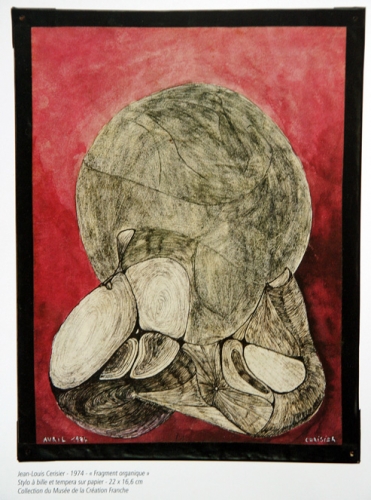

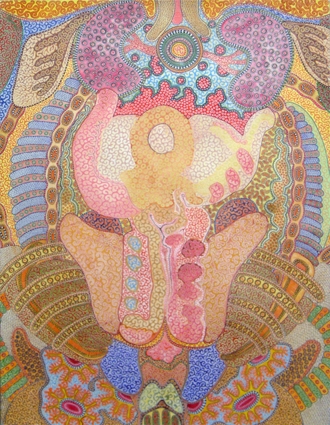

Jean-Louis Cerisier, Fragment organique, 1974

Comment présenter cette masse d'oeuvres assez diverses il faut l'avouer (cela me plaît à moi cette variété)?

Les organisateurs ont opté pour une classification par ensembles et thèmes semble-t-il. Les "pionniers" de la collection sont au rez-de-chaussée, à côté d'une salle plus spécifiquement consacrée aux créateurs classés dans les collections de l'art brut (comme Madge Gill, Louise Tournay, Benjamin Bonjour, Martha Grünenwaldt, etc - seul Michel Nedjar, il est vrai classé généralement dans l'art brut, y fait figure d'erreur, sa place étant plutôt selon moi parmi les singuliers, créateurs francs et autres "neufs inventeurs"...), dans lequel la création franche, nous dit le prospectus (non signé) de la présentation (consultable sur le site web du musée, voir plus haut), "prend sa source". Une autre salle du rez-de-chaussée est vouée à Claude Massé et à ses découvertes d'art "autre", à la succession du peintre Jacques Karamanoukian, et à Gérard Sendrey, dont beaucoup d'oeuvres, à ce que j'ai découvert, aprés sa récente méga-exposition au Musée, ont rejoint la collection permanente, ce qui met un terme à son refus maintes fois réitéré de mêler sa propre oeuvre à celles de la collection qu'il avait grandement contribué à rassembler. Gérard Sendrey devient in fine un créateur franc tout à coup...

à la succession du peintre Jacques Karamanoukian, et à Gérard Sendrey, dont beaucoup d'oeuvres, à ce que j'ai découvert, aprés sa récente méga-exposition au Musée, ont rejoint la collection permanente, ce qui met un terme à son refus maintes fois réitéré de mêler sa propre oeuvre à celles de la collection qu'il avait grandement contribué à rassembler. Gérard Sendrey devient in fine un créateur franc tout à coup...

L'étage paraît plus labyrinthique, du moins dans l'exposé de la présentation de l'expo. On y a ménagé des espaces avec des thèmes hétéroclites, le coin des "visionnaires" ou des "rêveurs de mondes", un cabinet de curiosités (avec paraît-il des oeuvres "inclassables et insolites" - miam-miam, c'est là que j'aimerais être! - un coin "maternité et enfance", qui sent presque sa crèche... En salle 10 (cela vous prend un petit air de jeu de l'oie tout à coup cette expo), ont été parqués les "tourmentés", merci pour eux... Les "tronches", c'est en salle 9... "L"homme du commun" (le bouseux en somme?) est en salle 5, avec ses travaux des champs, ses animaux... Et le visiteur n'aura encore vu qu'une petite partie de l'ensemble de la collection, que seule une plus grande surface, souvent annoncée sous cape, jamais effective, pourrait révélér dans toute sa munificence éclatée.

Les "tronches", c'est en salle 9... "L"homme du commun" (le bouseux en somme?) est en salle 5, avec ses travaux des champs, ses animaux... Et le visiteur n'aura encore vu qu'une petite partie de l'ensemble de la collection, que seule une plus grande surface, souvent annoncée sous cape, jamais effective, pourrait révélér dans toute sa munificence éclatée.

Je n'ai pu voir l'accrochage, je ne fais ici qu'un compte rendu basé sur le dossier de presse envoyé en signe avant-coureur. Mais pourquoi ne pas faire moi aussi mon mini-accrochage à partir de quelques photos prises au cours des années? Chaque visiteur devrait ainsi avoir le droit à son accrochage perso, ses préférences, ses passerelles à lui, ses analogies, ses confrontations d'une oeuvre face aux autres, etc. Pourquoi pas?

23:54 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Art naïf, Art singulier, Confrontations, Galeries, musées ou maisons de vente bien inspirés, Surréalisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : création franche, art singulier, art brut, art naïf |  Imprimer

Imprimer

06/06/2010

Info-Miettes (8)

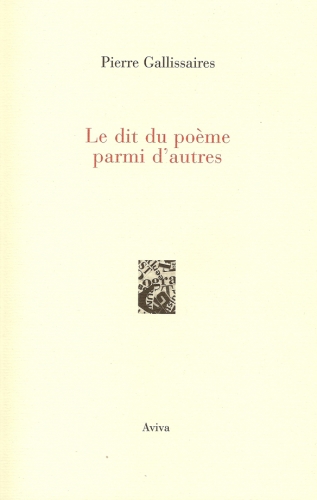

Un peu de poésie dans un monde de bruts

Pierre Gallissaires publie un recueil de ses poèmes écrits entre 1979 et 2009 sous le titre Le dit du poème parmi d'autres aux éditions Aviva (la vie va?), basées à Bègles (tiens?). Plus connu jusqu'à présent comme traducteur d'allemand (on lui doit entre autres une traduction d'après L'Unique et sa propriété de Max Stirner), Pierre Gallissaires écrit aussi des poèmes et depuis fort longtemps (il publia des recueils autrefois chez Pierre-Jean Oswald, Guy Chambelland, ou Nautilus Hambourg). Leur couleur tire plutôt du côté d'un certain goût pour les jeux de mots, les instants de rien, les constructions mentales qui déroulent leurs magnifiques paysages abstraits dans l'âme des lecteurs. Voici deux d'entre eux, le premier tel un haïku:

le calme plane une route

se perd

dans le lointain surnage un cil

tel un beau ténébreux

le pas le pain

perdus

cailloux froissés

supplient

et déjà le fagot sent la braise des bois

Livre relié 88 p, 14x21,5, couverture vergé. Bon de commande: éditions Aviva, 84, rue Amédée-Berque, 33130 Bègles, tél/fax: 05 56 85 58 63. Prix 13€, envoi franco de port dès réception de la commande accompagnée du réglement aux éditions Aviva.

*

Vous avez dit Biz'art?

Encore un calembour sur l'art, têtes de l'art, bab'art, tôt ou t'art, caf'art, etc, y a encore de la m'artge et de la pl'artce pour d'autres. Mais trêve de tartquineries (sinon, je vais encore me faire traiter de poignartdeur pas subtil, cette raillerie venant facilement sur le clavier chez les petites âmes pas finaudes du web), ce lieu (cette association), basée au Vaudioux, entre Dôle, Pontarlier et Lons-le-Saunier, dans le Jura, à ce que l'on m'a assuré de diverses directions, montre de temps à autre des expositions d'art singulier choisies avec le minimum d'exigence requis pour que l'art dit singulier ne se retrouve pas une fois de plus décrédibilisé par des nuées de têtes à Toto toutes interchangeables.

Cette fois, on retrouvera au Vaudioux les constructions en assemblage de matériaux naturels, "tracteurs de mer" et autres esquifs branlicotant de partout de Jean Branciard, dont j'ai déjà parlé ici, ainsi que l'incontournable Joël Lorand, Alain Lacoste, Serge Vollin, les Staelens (c'est un couple aux travaux rougeâtres particuliers), plus d'autres créateurs encore que je ne connais pas bien. On ira se renseigner davantage en se connectant sur le site de Biz'art-Biz'art.

L'expo est du 1er juin au 30 septembre, tous les jours de 14h à 19h (vernissage dimanche 13 juin de 14 à 19h aussi). Biz'art-Biz'art, 2 chemin Prayat, 39300 Le Vaudioux, tél: 03 84 51 63 36.

*

Quand l'art naïf se cache dans les algues?

De passage récemment dans la région de Cherbourg, je suis passé en coup de vent, ce qui dans la région est plutôt banal, à quelques centaines de mètres de l'île de Tatihou en compagnie de Romuald Reutimann, l'émérite animateur du foyer d'arts plastiques de La Passerelle. Les heures de cabotage de la navette qui mène à l'île ne collant pas avec notre emploi du temps de ce jour-là, je me suis rabattu en désespoir de cause, au guichet d'embarquement, sur des cartes postales éditées apparemment par le musée maritime de Tatihou qui organise de temps à autre de stimulantes expositions en rapport avec l'univers maritime. Une a particulièrement attiré mon attention, c'est une reproduction de planche d'alguier (herbier, c'est pour les "herbes") où l'on voit un serpent plutôt naïf s'enrouler autour d'une algue. Comme le début d'une oeuvre faite à partir d'un collage de matière naturelle, ce qui n'est pas usuel, il me semble.

16:44 Publié dans Art immédiat, Art populaire insolite, Art singulier, Environnements populaires spontanés, Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : pierre gallissaires, biz'art, loïc lucas, jean branciard, art brut, art singulier, raymond humbert, laduz |  Imprimer

Imprimer

05/06/2010

5 juin, la belle bleue mais virtuelle

22:17 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : anniversaire, le poignard subtil, feu d'artifice |  Imprimer

Imprimer

03/06/2010

Tonton

00:31 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poésie naturelle, marine, bruno montpied, ancres |  Imprimer

Imprimer

29/05/2010

P.Canis, sculpteur naïf et inconnu

J'ai chiné ce samedi matin dans les coursives du Parc des Princes, où il n'y avait pas foule, chez un sympathique antiquaire spécialisé en art populaire et peinture, M. Bertrand Doumayrou (merci à Philippe Lalane pour m'avoir mis sur sa route), un joli petit portrait traité en profil émergeant du bois, représentant un poète auvergnat, A. Vermenouze, comme il est dit sur le texte gravé en haut du médaillon. Au bas du portrait taillé dans un cadre ovale, on lit une signature, "P. Canis". Etant donné la signification de ce mot en latin, il s'agit donc d'un créateur qui a du chien. Ouaf, ouaf, ajouterai-je.

C'est un beau travail à la fois naïf et plein d'assurance, fouillé, prouvant que la naïveté peut rimer avec une certaine maîtrise des moyens. Le profil à la barbiche bifide comme flottant au vent fait penser à une espèce de Don Quichotte. Notre expert es-culture cantalienne, Emmanuel Boussuge, dûment interrogé, nous renseigna in petto (non, petits ignorants, ça ne veut pas dire qu'il était ce jour-là victime de maux de ventre): "A.", cela vaut pour "Arsène". Arsène Vermenouze, poète catholique, patriotique, et occitaniste (ah, ah, je sens que le sieur de Belvert dresse à présent les oreilles), ancien majoral du Félibrige, correspondant de Frédéric Mistral, qui trouvait le dialecte de ce poète tout de même trop compliqué pour ses amis provençaux. Sur internet, on trouve de ci de là des notices sur ce grand homme oublié, qualifié généralement de "plus grand poète auvergnat" (toujours cette manie des palmarès à l'emporte-pièce). Je ne suis pas pressé de vérifier l'affirmation en cherchant à lire quelques pièces de l'écrivain né à Aurillac. Seul compte pour l'immédiat ce charmant portrait. Et que les Vermenouziens, croisant du côté de ce blog, apprennent en même temps qu'il existe un portrait non conformiste de leur poète cantalien, taillé de la main d'un homme simple et inspiré, dont la sincérité s'est exprimée à travers une oeuvre grâcieuse.

Qui aurait des renseignements à communiquer sur d'autres oeuvres éventuelles de ce "P. Canis"? Sculpteur naïf auvergnat, ou d'ailleurs?

23:47 Publié dans Art immédiat, Art naïf | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : p. canis, sculpture naïve, arsène vermenouze, félibrige, poésie auvergnate |  Imprimer

Imprimer

26/05/2010

Art populaire et archéologie

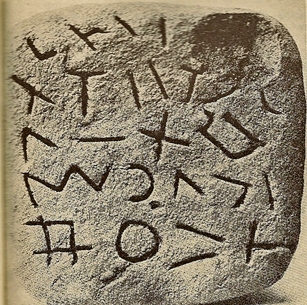

A Glozel, ce genre de tablettes avec un alphabet inconnu laisserait supposer que les traces les plus anciennes d'écriture sont en Auvergne... ; reproduction extraite du Dictionnaire des Trucs de Jean-Louis Chardans (Pauvert, 1964)

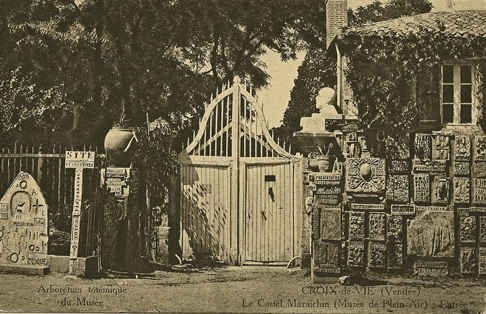

Les trouvailles archéologiques du musée de Glozel, en Limagne (voir sur le web les informations nombreuses sur la question avec le débat qui dure depuis 70 ans entre pro-glozéliens et glozélo-sceptiques) - dont je ne suis pas en mesure de juger si elles sont à prendre au sérieux ou non - me sont toujours apparues intuitivement cousines de celles d'un Robert Garcet, ce visionnaire naïf qui en Belgique (voir le film de Clovis Prévost sur lui) était persuadé qu'il y avait sous sa maison des traces d'une civilisation ancienne sculptées dans des silex qu'il amassa muséologiquement sous une tour maçonnée de grosses pierres, que couronnaient des bêtes fantastiques venues tout droit de bestiaires alchimiques. Ou de cet autodidacte savant qui dans le bourg de Croix-de-Vie en Vendée pensait que l'Atlantide se trouvait au large des côtes vendéennes. Pour le prouver il présentait d'innombrables tablettes, fossiles, moulages, empreintes, croquis divers, serrés comme des harengs sur le mur de sa propriété appelée "le Castel Maraîchin".

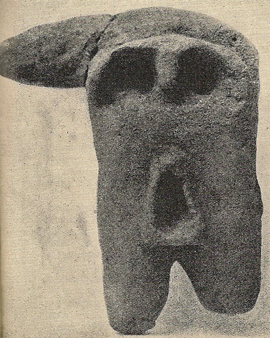

L'énigmatique Vénus de Quinipily elle-même, près de Baud dans le Morbihan, massive et de style incontestablement naïf, dont on ne connaît pas l'auteur et que l'on interprète comme une représentation d'Isis (voir le Guide de la Bretagne Mystérieuse chez Tchou), pourrait bien être, au lieu d'une trouvaille archéologique, une extrapolation en trois dimensions, inspirée de quelque iconographie ancienne, dont l'auteur serait un autodidacte resté anonyme. Les collections conservées au musée de Glozel, avec ses tablettes d'argile aux signes passablement sommaires, comme enfantins, ses idoles bisexuées rigolotes, d'un niveau artistique assez proche d'un certain art brut louchant du côté d'une stylisation archaïque pourraient sans difficulté entrer dans la catégorie de l'archéologie populaire visionnaire si ne s'y attachaient pas par ailleurs les convictions de divers auteurs qu'il s'agit là d'une découverte scientifique (le débat là-dessus paraît curieusement loin d'être clos).

Idole bisexuée, cf Le Dictionnaire des Trucs de Jean-Louis Chardans (Pauvert, 1964)

24/05/2010

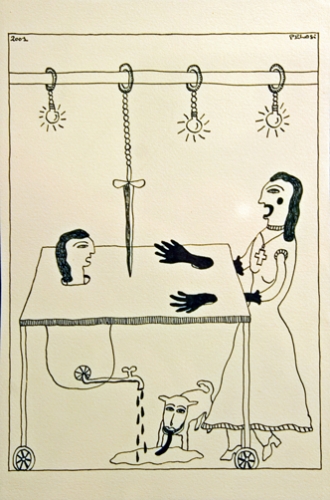

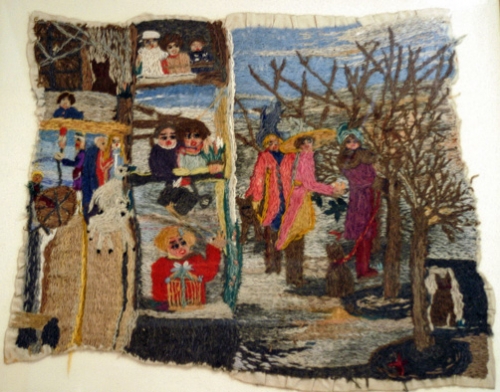

Surgies de la nuit les poupées les tapisseries de Caroline Dahyot

Il est difficile de se faire un jugement en se basant sur des images que l'on a seulement aperçues sur la Toile et jamais encore dans la réalité physique, mais ce soir j'ai envie de prendre fait et cause pour les images que Mme Caroline Dahyot - dont au demeurant j'ignorais jusqu'à présent l'existence - a mises en ligne sur le site web chargé de faire connaître son oeuvre (et puis, de fil en aiguille, on trouve ailleurs sur cette damnée vitrine qu'est le web baucoup d'autres aperçus, même sa date de naissance, une bonne année qui plus est!). J'ai déjà dit ici, dans ma note sur le festival rouennais d'Art et Déchirure, que j'avais été intriguée par un détail d'une de ses "tapisseries" sur le site web de ce festival (c'est Alain Bouillet qui l'a présentée cette année). On se rend compte en compulsant (façon de parler ; j'ai eu du mal, ma loupe n'allait pas très loin dans le rapproché avec les lignes) les pages de son site que d'autres auteurs ont déjà parlé d'elle, comme par exemple à l'occasion d'une expo récente à la Maison de la Poésie de St-Quentin en Yvelines.

J'ai déjà dit ici, dans ma note sur le festival rouennais d'Art et Déchirure, que j'avais été intriguée par un détail d'une de ses "tapisseries" sur le site web de ce festival (c'est Alain Bouillet qui l'a présentée cette année). On se rend compte en compulsant (façon de parler ; j'ai eu du mal, ma loupe n'allait pas très loin dans le rapproché avec les lignes) les pages de son site que d'autres auteurs ont déjà parlé d'elle, comme par exemple à l'occasion d'une expo récente à la Maison de la Poésie de St-Quentin en Yvelines. Sur le blog Baie-des-Artistes.com, on apprend qu'elle habite une maison appelée "Verveine", située à Ault, au bord de la mer (c'est prés du Tréport). Surtout, on y apprend qu'elle a grandement décoré cette maison, de grands dessins, d'inscriptions, et de mosaïques, à l'intérieur et à l'extérieur.

Sur le blog Baie-des-Artistes.com, on apprend qu'elle habite une maison appelée "Verveine", située à Ault, au bord de la mer (c'est prés du Tréport). Surtout, on y apprend qu'elle a grandement décoré cette maison, de grands dessins, d'inscriptions, et de mosaïques, à l'intérieur et à l'extérieur. Si on sent chez elle, je veux dire dans ses dessins, une influence de l'enseignement qu'elle paraît avoir reçu primitivement en matière d'arts graphiques, cela ne gêne pas, attendu que l'inspiration souffle ici à grandes bouffées irrépressibles, semble-t-il. Caroline Dahyot (mes doigts sur le clavier "coquillent" à loisir en me faisant écrire sans cesse "Day hot"...) a fait à l'évidence passer son combat avec l'existence, les problèmes auxquels tout un chacun s'affronte, et où ce chacun se retrouvera à travers les expressions de l'artiste, tout chauds et tout vivants, encore palpitants dans les oeuvres qu'elle expulse à jet continu autour d'elle (semble-t-il).

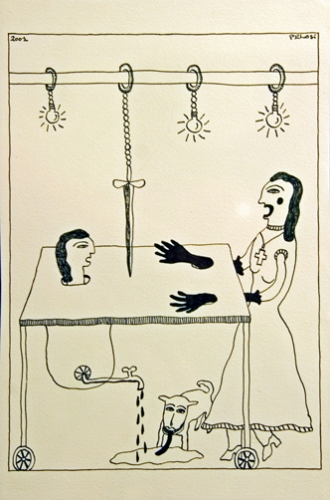

Si on sent chez elle, je veux dire dans ses dessins, une influence de l'enseignement qu'elle paraît avoir reçu primitivement en matière d'arts graphiques, cela ne gêne pas, attendu que l'inspiration souffle ici à grandes bouffées irrépressibles, semble-t-il. Caroline Dahyot (mes doigts sur le clavier "coquillent" à loisir en me faisant écrire sans cesse "Day hot"...) a fait à l'évidence passer son combat avec l'existence, les problèmes auxquels tout un chacun s'affronte, et où ce chacun se retrouvera à travers les expressions de l'artiste, tout chauds et tout vivants, encore palpitants dans les oeuvres qu'elle expulse à jet continu autour d'elle (semble-t-il). Cela peut prendre l'aspect d'une tapisserie (drôle de tapisserie effilochée, comme faite de sutures, de raboutage, avec incorporation d'objets), ou bien d'une poupée (j'aime celle où un crâne a été ouvert comme une boîte de conserve pour y faire jouer une minuscule pièce de théâtre aux clés inconnues), de dessins mettant en scène des hommes, des femmes, des enfants, le théâtre de la comédie humaine en somme, ou de décors sur les murs de sa vie quotidienne. C'est encore sur son site que ces oeuvres sont le mieux représentées, dans l'écrin qui leur sied à ravir, à savoir sur fond de nuit. Les poupées, les figures défigurées, y surgissent comme enfantées par les ténèbres. Il y a de la poésie noire dans l'oeuvre de Caroline Dahyot. Art brut? Art Singulier? Qu'importe puisque le vent souffle...

Cela peut prendre l'aspect d'une tapisserie (drôle de tapisserie effilochée, comme faite de sutures, de raboutage, avec incorporation d'objets), ou bien d'une poupée (j'aime celle où un crâne a été ouvert comme une boîte de conserve pour y faire jouer une minuscule pièce de théâtre aux clés inconnues), de dessins mettant en scène des hommes, des femmes, des enfants, le théâtre de la comédie humaine en somme, ou de décors sur les murs de sa vie quotidienne. C'est encore sur son site que ces oeuvres sont le mieux représentées, dans l'écrin qui leur sied à ravir, à savoir sur fond de nuit. Les poupées, les figures défigurées, y surgissent comme enfantées par les ténèbres. Il y a de la poésie noire dans l'oeuvre de Caroline Dahyot. Art brut? Art Singulier? Qu'importe puisque le vent souffle...

Quelques phrases relevées sur le site:

Les choses se font en dehors de moi.

Mes poupées prennent place dans un quotidien imaginaire pour que les choses deviennent paradoxalement de plus en plus réelles.

Ces poupées sont devenues petit à petit un questionnement sur l'amour et le carcan de notre éducation amoureuse.

Pour lier dessins et poupées, je commence la tapisserie.

Je commence à peindre les murs de mon appartement de manière obsessionnelle pour créer un univers rassurant et remplacer la tapisserie répétitive de mon enfance qui m'aidait à m'endormir.

Expositions auxquelles Caroline Dahyot a participé:

2007, Exposition: « poupées d'amour » au centre culturel Neptune de Criel.

2007, Exposition à la MJC de Dieppe avec Gérard Cambon « jouets d'artistes».

Printemps 2008, exposition personnelle des poupées à la maison de la poésie de Saint Quentin en Yvelines.

Août 2008, exposition à Beaumont en Auge au festival d'art fantastique.

Avril 2009, exposition de dessins à la librairie : « le rêve de l'escalier » à Rouen.

2009, Exposition « Ça coule de source » (avec entre autres Miss Ming, cette créatrice que l'on présente un peu partout comme "autiste" et qui joue dans les films réalisés par les créateurs de Groland), Association Culturelle en Baie de Somme, à Ault).

Mai 2010, Festival "Art et Déchirure", Rouen.

00:29 Publié dans Art Brut, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : art singulier, art brut, caroline dahyot, poupées, tapisseries singulières |  Imprimer

Imprimer

22/05/2010

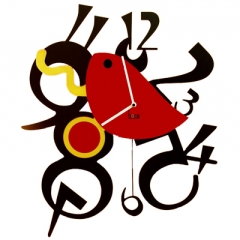

Un meuble énigmatique

Emmanuel Boussuge, notre correspondant émérite du Cantal, et accessoirement éditeur de la revue Recoins à Clermont-Ferrand, grand amateur d'art populaire et de rock'n roll, m'envoie l'image d'un meuble de 1812, sorte de placard, qu'il trouve - et moi itou - énigmatique. Il demande qu'on la mette sous les yeux de tout internaute un peu sagace qui saurait déchiffrer l'énigme qu'elle présente (s'il y a énigme). Pourquoi ces deux cadrans horaires aux heures différentes (trente minutes d'écart entre elles si ce sont les heures du milieu, ou de la fin, du jour)? Est-ce un naïf memento mori pour marquer le temps qui fuit, inexorable, et nous emmène tous vers le trou en bout de piste? Saurez-vous éclairer nos lanternes parisiennes et auvergnates?

00:39 Publié dans Art populaire insolite | Lien permanent | Commentaires (13) | Tags : art populaire insolite, meubles d'art populaire, emmanuel boussuge |  Imprimer

Imprimer

21/05/2010

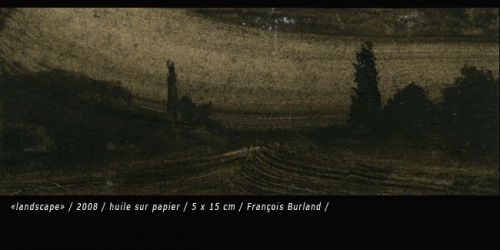

François Burland avec Sophie Gaury

Il paraît devoir ce passage bordelais à Sophie Gaury qui l'héberge dans une structure qui est elle-même l'hôte éphémère de cette commissaire d'exposition "nomade" (je connais un autre exemple de ce genre, celui de la Pop Galerie de Pascal Saumade), en l'occurrence le Garage Moderne. "Après 20 ans au Musée de la Création Franche de Bègles, Sophie Gaury, à l'oeil exercé et tenace, organise depuis 2009 des expositions nomades" (comme dit le site web de Sophie, semble-t-il fraîchement créé et encore en chantier). Il est probable aussi que Sophie Gaury, elle-même photographe, était prédisposée à se montrer sensible à ce côté inédit du travail de Burland.

François Burland, jardins, technique mixte, 21 x 49 cm, 2009

Sophie Gaury expose les photographies et dessins de François Burland, "paysages incertains/jardins", au Garage Moderne, du 27 mai au 6 juin (de 14h à 19h), 1, rue des Etrangers (ce qui est dur pour notre ami suisse...), 33000 Bordeaux (05 56 50 91 33, www.legaragemoderne.org). Vernissage le jeudi 27 mai à partir de 19h en présence de l'artiste. Contact et rendez-vous : Sophie Gaury +33 6 11 08 37 97, et sophie@sophiegaury.com , www.sophiegaury.com

23:43 Publié dans Art singulier, Photographie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art sigulier, photographie peinte, françois burland, sophie gaury, garage moderne |  Imprimer

Imprimer

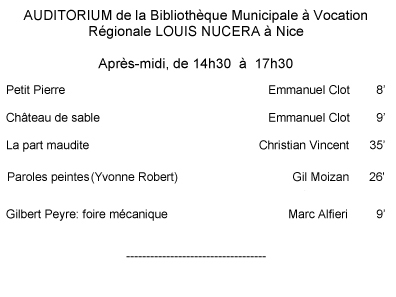

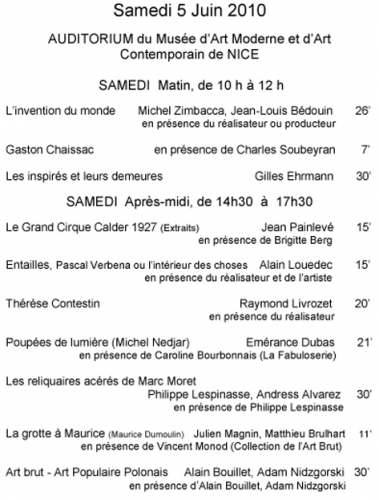

Brises de Nice, un nouveau festival hors-champ

Le chiffre 13 va sûrement leur porter bonheur à ce festival Hors-Champ, treizième du nom. Treize rencontres de cinéma autour de l'art singulier, pour un festival qui devait s'arrêter au bout de dix éditions, il semble que le pli ait été pris et qu'à Nice on ait décidément pris goût à réunir son monde au printemps. Cela aura lieu cette fois sur deux jours, le vendredi 4 juin tout d'abord, dans l'auditorium de la Bibliothèque municipale de Nice, quelques films (déjà montrés dans les éditions précédentes) à l'usage des nouveaux spectateurs (sur Gilbert Peyre: que devient ce dernier au fait? ; sur Petit-Pierre et sur les châteaux de sable de Peter Wiersma, les deux films par le légendaire documentariste mort trop jeune Emmanuel Clot ; sur Yvonne Robert...). Et le samedi 5 juin surtout, dans l'auditorium du MAMAC de Nice, où là les films et autres documents présentés auront une toute autre importance, au point de vue de leur rareté.

Le gros morceau (probablement, mais surtout pour un amateur "d'archive") sera sans doute la reprojection des photographies de Gilles Ehrmann, intitulées "Les inspirés et leurs demeures", à savoir sans doute des images (en couleur?) des sites évoqués par Ehrmann dans son livre au titre éponyme de 1962, ceux de Frédéric Séron, Malaquier, Chaissac, Fouré, Picassiette, etc., qui avaient été présentées à la fameuse exposition des "Singuliers de l'Art" au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 1978 (on se référera au catalogue de l'expo trouvable encore ici ou là, ou en bibliothèque). Mais bien entendu, la présentation du film de Michel Zimbacca et Jean-Louis Bédouin, L'invention du monde, avec des commentaires de Benjamin Péret, permettra aussi à d'autres amateurs, plus tournés vers les arts dits premiers, de découvrir là aussi un film mythique que l'on attend depuis bien trop longtemps en réédition sous forme de DVD (c'est pour aujourd'hui ou pour demain en effet?).

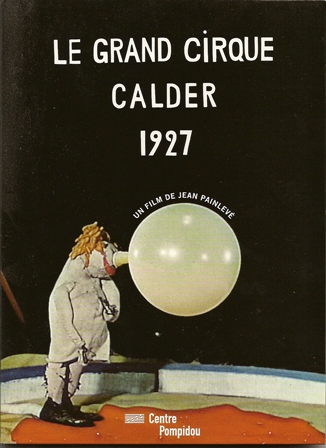

Les organisateurs de ce festival, qui se voue comme on le voit à un éclectique programme de documentaires d'art sur la créativité vivante, pas seulement borné à l'art brut ou singulier, se sont aussi tournés cette année vers la rediffusion du film de Jean Painlevé consacré à Calder qui fut tourné en 1955 et qui avait été un peu occulté par l'autre film tourné sur le cirque de semi-automates fait par Calder en fil de fer et autres bouts de chiffon, à savoir "le cirque de Calder" de Carlos Vilardebo en 1961. Le documentaire de Painlevé s'intitule "Le grand cirque Calder 1927" et il est disponible en DVD (édité par le Centre Pompidou et les documents cinématographiques dirigés par Brigitte Berg qui viendra à Nice présenter le film). Avec ses figures en matériaux précaires, il devance de plusieurs décennies des créations populaires comme celle de Petit-Pierre Avezard, aujourd'hui conservée à la Fabuloserie.

Egalement présents, on pourra voir à Nice Alain Bouillet et Adam Nidzgorski présenter des images relatives à l'art brut et l'art populaire polonais (pour une confontation? Le programme ne le précise pas). On retrouvera aussi un film de Philippe Lespinasse et Andress Alvarez sur les reliquaires du Suisse Marc Moret, et un autre film consacré à la "grotte" de Maurice Dumoulin (autre créateur présenté à l'expo sur l'art brut fribourgeois naguère à la Collection de l'art brut à Lausanne). Bref, comme on le voit, du beau, du bon, rien que du bonheur.

01:03 Publié dans Art Brut, Art moderne méconnu, Art singulier, Cinéma et arts (notamment populaires), Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hors-champ, 13èmes rencontres, art singulier, art brut, gilles ehrmann, michel zimbacca, chaissac, art brut polonais, thérèse contestin |  Imprimer

Imprimer

16/05/2010

Je vois un pays désertique

03:39 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : poésie naturelle, taches interprétées, images doubles, délire d'interprétation |  Imprimer

Imprimer

14/05/2010

Les roulottes de Pascal Tirmant

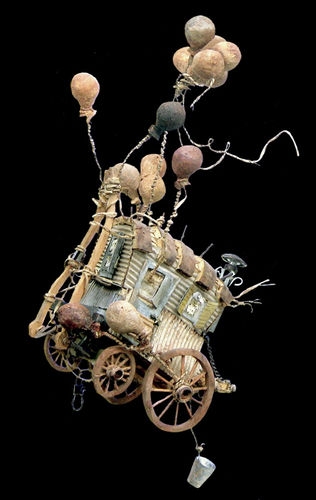

Qui n'a jamais rêvé de se déplacer en roulotte, ou en péniche? Pascal Tirmant, je ne sais s'il a pu réaliser le rêve, mais en tendres maquettes curieuses, fichées sur des tiges comme fleurs d'un nouveau genre, au moins il aura pu lui donner un commencement d'exécution. Il possède un blog consacré à son travail, et à celui de sa compagne Léa qui fait des monotypes d'après ses roulottes, blog qui permet de se faire une idée de dix-huit d'entre elles. En voici deux que j'ai sélectionnées parmi la troupe, la première en raison de la thématique de la sirène qui m'est chère. On peut voir les originaux à Paris en ce moment (voir ci-dessous).

Pascal Tirmant, Où sont les nuages?

Les Roulottes Objets-sculptés de Pascal Tirmant, Toiles et monotypes de Léa Tirmant sont à découvrir du 6 mai au 4 juin 2010 à la Médiathèque Fnasat-Gens du voyage - 59, rue de l'Ourcq, Paris 19e. T: 01 40 00 35 04. (Merci à Myriam Peignist pour l'information);

03:13 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : pascal tirmant, gens du voyage, art singulier, roulottes, maquettes, sirènes |  Imprimer

Imprimer

11/05/2010

Le discernement selon Joe Ryczko

Voici ce qu'écrivait Jean Dubuffet dans Honneur aux valeurs sauvages (conférence de 1951, publiée en 1967 dans Prospectus et tous écrits suivants, tome I):

"(...) l'art n'est passionnant - à mes yeux du moins - que pour autant qu'il livre d'une manière très véridique et immédiate - tout chauds, pourrait-on dire, et tout crus - les mouvements d'humeur de l'auteur. Il faut qu'il soit une projection immédiate de ces humeurs de l'artiste, une projection que rien ne vient fausser."

Jean Paulhan, décrivant son voyage de 1945 en Suisse en compagnie de Le Corbusier et de Jean Dubuffet (qu'il appelle Limérique dans le livre), a écrit de son côté:

"Le peintre Limérique porte les cicatrices et le crâne écabossé d'un enfant. Il vit content. Ses colères sont violentes et ses haines durables, mais à tel point privées de motif qu'on perdrait son temps à tâcher de les prévenir. Il est poursuivi de l'idée d'un art immédiat et sans exercice - un art brut, dit-il - dont il pense trouver le rudiment chez les fous et les prisonniers. S'il apprenait qu'en quelque canton, un ours s'est mis à peindre, il y bondirait." (J.P., Guide d'un petit voyage en Suisse, Gallimard, 1947)

Comme on le voit le terme "d'art immédiat" a des cautions que l'on peut s'accorder à juger respectables... Lisons à présent ce qu'un grand penseur libournais a néanmoins jugé opportun de déposer au bas de son blog intitulé si adéquatement Les friches de l'art (en tentant de me remonter les bretelles avec une certaine méchanceté, alliée à la plus mauvaise foi, se moquant de mon patronyme avec une finesse et une légèreté inégalées, me montrant bien par là à quel point j'en manque ; et tout cela à la suite de la note taquine que j'ai récemment consacrée à l'ouverture de son blog):

"Depuis un quart de siècle, l'animateur du blog à l'enseigne de l'unijambiste, un vieux de la vieille des chemins creux et bas côtés, fait des tentatives pathétiques pour imposer l'art immédiat, concept fumeux dont il a fait son mètre-étalon, pour mesurer on se demande bien quoi. " (Joe Ryczko, dans son Billet d'humeur du 2 mars dernier)

Mais mon bon Joseph, ça fait pas un quart de siècle, mais bien plutôt 65 ans, que ce vieux spectre, que tu trouves "fumeux" avec le discernement qui te caractérise, hante les consciences des poètes modernes. Va falloir vraiment remonter tes pendules... (1)

______

(1). A noter que l'animateur des friches n'a pas cru bon de laisser passer le commentaire que j'avais tenté d'accoler à la suite de son "billet d'humeur", dans une demande pourtant naturelle de droit de réponse. Il montre bien là son sens profond de la démocratie.

20:32 Publié dans Art immédiat | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joe ryczko, art immédiat, friches de l'art, jean dubuffet, jean paulhan |  Imprimer

Imprimer

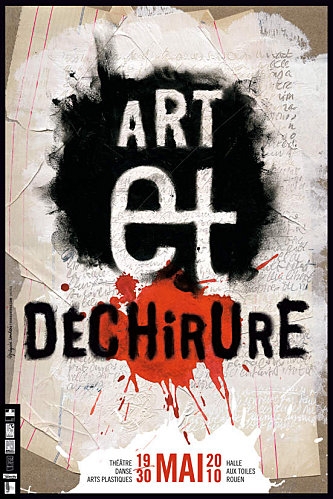

De l'art déchiré à Rouen

Voici qu'une nouvelle édition du festival Art et Déchirure s'annonce du 19 au 30 mai à Rouen. Je n'y suis jusqu'à présent jamais allé, question de décalages, de disponibilités. Car question sources de découvertes, je crois qu'on peut avoir là-bas des surprises, la quête des organisateurs (Joël Delaunay entre autres) étant d'aller plutôt du côté de l'inconnu pour y chercher du nouveau, en évitant la redite. C'est un festival consacré à diverses formes d'expression, il y a des expositions d'arts plastiques - ce qui m'intéresse avant tout - mais aussi de la danse, du théâtre (cette année, entre autres spectacles, j'ai noté qu'une actrice jouait l'histoire de Petit-Pierre sur scène), etc. Il faut aller butiner sur le blog du festival et de l'association, où chacun trouvera son miel dans le programme qui s'y trouve détaillé.

Voici qu'une nouvelle édition du festival Art et Déchirure s'annonce du 19 au 30 mai à Rouen. Je n'y suis jusqu'à présent jamais allé, question de décalages, de disponibilités. Car question sources de découvertes, je crois qu'on peut avoir là-bas des surprises, la quête des organisateurs (Joël Delaunay entre autres) étant d'aller plutôt du côté de l'inconnu pour y chercher du nouveau, en évitant la redite. C'est un festival consacré à diverses formes d'expression, il y a des expositions d'arts plastiques - ce qui m'intéresse avant tout - mais aussi de la danse, du théâtre (cette année, entre autres spectacles, j'ai noté qu'une actrice jouait l'histoire de Petit-Pierre sur scène), etc. Il faut aller butiner sur le blog du festival et de l'association, où chacun trouvera son miel dans le programme qui s'y trouve détaillé.

J'ai fait mon propre "marché" en consultant ce programme, et j'ai retenu, du côté des classiques de l'art singulier, ou en passe de le devenir, l'expo Marie-Rose Lortet (à Petit Quevilly), celle de Joël Lorand (pas forcément une nouveauté, là, mais on a plaisir à suivre son cheminement d'année en année), celle d'Alain Lacoste (qui a au même moment une rétrospective à Laval à l'Espace SCOMAM, du 10 avril au 4 juillet), ou du côté de l'art brut André Robillard dont on paraît exposer les fusils et autres créations faites en marge du spectacle Tuer la Misère .

Et puis du côté des créateurs moins connus, et nouveaux au bataillon, j'ai été intrigué par un portrait de femme imaginaire dû à Martine Mangard, un dessin de Catherine Ursin aussi (merci à elle pour nous avoir transmis l'info du festival), et plus encore par une oeuvre de Caroline Dahyot que présente sur le blog du festival le chercheur et collectionneur Alain Bouillet. Ce dernier, dont j'aurai bientôt l'occasion de citer une autre intervention prochaine, présente également, dans le cadre de ce festival, de l'art brut polonais, duquel il avait déjà eu l'occasion de parler dans le n° 31 de Création Franche (sept 2009).

20:13 Publié dans Art Brut, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : art brut polonais, art et déchirure, caroline dahyot, alain bouillet, art singulier, petit-pierre, alain lacoste, andré robillard |  Imprimer

Imprimer

08/05/2010

Un bateau dans la ville, le "Museo del Mar"

Comme me l'écrit Philippe Lespinasse en me signalant le site dont je veux vous parler, autrefois les bateaux partaient vers les terres inconnues, maintenant, c'est l'inconnu qui part vers les bateaux. Merci également à Pierre Vidal qui a "passé" l'information auparavant à Philippe.

A Sanlucar de Barrameda (entre Cadix et Séville en Espagne, au bord de la mer) habite un monsieur, ancien pêcheur semble-t-il, José-Maria Garrido, sur lequel existent quelques informations en espagnol sur le blog d'Hector Garrido (son fils? En tout cas, un excellent photographe et naturaliste, voir son autre site ici), avec des photos extrêmement évocatrices. On y voit en pleine ville un bâtiment transformé en navire. Qui m'évoque immédiatement, quoique en plus âpre cependant, la maison au sommet transformé en pont de bateau que l'on voit un moment dans Mary Poppins (si l'on se souvient, y habite un ancien capitaine qui tire le canon pour marquer les heures).

La maison de Garrido (âgé de 80 ans, si l'on en croit une information venue du "Petit Fûté"), qui s'est élaborée sur une durée de 35 ans, a été baptisée par lui "Musée de la Mer". Elle contient sur ses murs 80000 escargots de mer (l'escargot, de mer ou plus terrestre, est un symbole emblématique des créateurs centrés sur eux-mêmes, créateurs d'environnements qui sont leurs coquilles, avec lesquelles ils fusionnent et dont il paraît impensable de vouloir les séparer), coquilles mosaïquées sur les parois du musée, émaillées également de sentences nées de "la conscience populaire" (comme dit Hector Garrido) ou de phrases d'auteurs connus, de maquettes de bateaux et autres vues marines. On voit le créateur à un moment couché dans une niche semblable à celles que l'on trouve sur les bateaux. Pierre Vidal signale que José Maria Garrido aime aussi écrire des poèmes sur des caisses à poissons.

Je trouve cette entreprise géniale. Et dire que la mairie, aux fins d'opération immobilière dans le quartier envisagerait de faire disparaître ce monument... On pense à l'immeuble des Monty Python, dans leur film Le Sens de la Vie, qui arrache ses amarres fichées dans les trottoirs de Londres, emporté par les bâches des peintres en bâtiment qui le recouvrent, se métamorphosant en voiles. On se prend à songer aussi à ce que pourraient devenir les villes si chacun de ses habitants se mettait à construire une maison dans la forme de l'objet qui le hante, chaussure, fleur, locomotive, ballon, chope de bière, etc. Le projet de José-Maria Garrido est tout à fait voisin - sauf que cela se passe cette fois dans la vie - des projets ghanéens funéraires qui consistent à enterrer les défunts dans des cercueils dont les formes symbolisent leur existence. Que la présence du Museo Del Mar m'ait été signalée par Philippe Lespinasse, par ailleurs auteur de film et de texte sur les cercueils à images du Ghana (voir note du 3 mars 2010), me paraît tout à fait en harmonie.

04/05/2010

Tirer les vers de la bouche, tirer les vers des yeux

Pas besoin d'une glose ici, la photographie parlera seule. Juste pourra-t-on ajouter que l'image est à verser dans la catégorie des visages en trois points, plus touchants d'êtres ainsi dûs au hasard que la moindre des "têtes à Toto" des artistes dits singuliers.

"L'Attaque des Clones

Je demandais il y a tout juste vingt ans (Actualités de l'art brut dans Artension, deuxième série, début 1988) que l'on fasse davantage de place aux singuliers de l'art en tous genres, pas seulement à l'art brut.

Ce dernier triomphe aujourd'hui internationalement.

C'est loin d'être le cas pour ceux qu'on a rangés tantôt dans « l'art singulier » (renversement des termes popularisé dans le Sud-Est par les festivals organisés par Danielle Jacqui et feu Raymond Reynaud à Roquevaire puis à Aubagne), tantôt dans la Neuve Invention (terme usité à Lausanne, forgé par Dubuffet et Thévoz, et qui n'a pas rencontré beaucoup de succès, on doit l'avouer) ou encore dans la Création Franche chère à Gérard Sendrey dans son site-musée éponyme à Bègles. Outre-Atlantique, cependant, sous le terme d'Outsiders, parviennent à se faire reconnaître nombre de créateurs que l'on rangerait ici plutôt du côté des Singuliers. C'est en France que la sauce ne prend pas...

Les Singuliers de l'Art, c'était une façon au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en 1978 de créer un rassemblement qui englobait à la fois l'art brut, les créateurs d'environnements et tous les marginaux coincés entre professionnels de l'art contemporain et création autodidacte sauvage. L'exemple des expositions surréalistes bien sûr était passé par là et inspirait ce genre d'initiatives (qui fut relancé à Paris une autre fois pour Art Brut et Compagnie à la Halle Saint-Pierre en 1995-1996). Ce type de grande exposition dans des lieux aux moyens limités n'est bien entendu pas facile à monter et cela explique qu'on n'ait pas beaucoup renouvelé l'expérience. Mais d'autres raisons sont à invoquer dans ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui un certain déclin, voire une certaine déliquescence du corpus qu'on cherche à nous faire avaler comme étant de l'art singulier.

Les festivals, après Roquevaire, toujours plus chargés de poncifs en matière d'art de la récupération (ça porte bien son nom...), se sont multipliés dans des petites villes à l'écart ou non des grandes routes, Banne en Ardèche, plus récemment à Lyon qui a sa "Biennale de l'art singulier", à Grenoble aussi dans le temps, à Praz-sur-Arly, ou du côté de Montpellier (je ne pense pas aux expositions de la collection d'Alain Bouillet qui est un amateur exigeant ; je mets également à part les expositions du Pluriel des Singuliers qui se tinrent, semble-t-il avec un certain soin, à Aix-en-Provence), présentant toujours plus de seconds couteaux de l'art vite fait sur le gaz... Paris eut son Printemps des Singuliers quelque temps, avec des accrochages fourre-tout où une chatte n'aurait pas retrouvé ses petits. Depuis quelques années, on voit aussi un salon appelé La Métamorphose des matériaux se tenir dans la capitale, se faisant une spécialité de recycler ad nauseam les récupérateurs de la récupération dans un vaste fourbi dégénérant en salon de l'art décoratif puisé dans les poubelles (très chic et très rentable).

Parmi les raisons de ce galvaudage généralisé de l'art singulier, il y a eu aussi l'influence délétère d'un magazine comme Artension qui n'opère plus aucun tri vis-à-vis des œuvres bâclées qu'on lui propose, les motivations profondes de ce magazine semblant être devenues avant tout d'ordre commercial et donc le menant à toujours plus de complaisance à l'égard du premier faiseur venu (je me souviens encore comment m'a été présentée l'offre de figurer dans leur "Bible de l'Art singulier", il fallait d'abord s'engager à acheter dix exemplaires du livre, sinon il était fort probable que je n'aurais aucune chance d'y figurer ; inutile de dire que je ne donnai aucune suite à cette proposition et que je ne fis en conséquence nullement partie de cette bible, anti-référence parfaite aujourd'hui en matière d'art singulier).

Sévit également en France un manque d'exigence et d'esprit critique érigé à la dimension d'une mode, popularisé et massivement diffusé par le grand outil de décervelage national qu'est la télévision.

Tout cela combiné a progressivement été cause d'une mise sur le circuit d'un nombre toujours plus croissant de sous-produits, d'ersatz d'art singulier. Le moindre petit artisteux un tant soit peu narcissique, s'il a croisé un jour la route d'un épigone de Chaissac vulgarisé par quelque télé ou plumitif locaux, peut se mettre à fabriquer des têtes à Toto de façon quasi industrielle, finissant par remettre totalement en question les mots art brut (que l'on emploie à tire-larigot), tandis qu'art singulier, n'en parlons même plus!

Je revois encore Simone Le Carré-Galimard ronchonner en descendant l'escalier de la Halle Saint-Pierre, peu de temps avant sa disparition, regimbant contre tous ces artistes nés de la dernière pluie de grêlons gros justement comme des têtes à Toto. Quoi de plus facile que de faire de "l'art brut" avec le moindre débris récupéré dans la rue ? Donnez-moi trois doigts, un peu de pâte molle, et je vous colle un de ces visages primitifs, moi[1]... On s'amuse, on se fait plaisir, on joue à l'art.

C'est bien une décadence complète et absolue. Il faut désormais que les créateurs authentiques, s'il en reste, se rassemblent et résistent contre cette attaque des clones ! Il faut surtout créer de nouveaux espaces alternatifs et les confier à des incorruptibles de l'art ! Et republier des listes comme le faisaient les surréalistes. Lisez... Ne lisez pas... Regardez... Ne regardez pas... ! Tant pis si des esprits grincheux viennent nous traiter de donneurs de leçons et de maîtres d'école. Ce sont justement les mêmes qui sont les responsables de cette invasion de primitivisme avarié qui finit par tuer tous les espoirs que l'on mettait dans ces alternatifs de l'art, apparus dans les années 70, inspirés par l'exemple moral, social et esthétique des créateurs de l'art brut que ne tourmentait aucune vénalité.

Qu'attend-on donc de l'art ? N'est-il qu'un supplément d'âme ? Une force décoratrice ? Ou bien le miroir d'une révélation-révolution ? Un état d'esprit chargé de réenchanter notre vie quotidienne non seulement par son langage mais aussi par un comportement qu'il implique, bien loin du désolant "travailler plus pour étouffer davantage" que voudraient nous fourguer les nouveaux riches au pouvoir actuellement ?

Bruno Montpied, janvier 2008.

(1) La photo d'un dessous de tabouret à traire que j'insère au début de cette tribune aura davantage de chances de figurer un visage, par hasard, que le moindre visage traité en poncif de l'art "brut" par ces artistes si peu singuliers nés de la dernière pluie."

01:11 Publié dans Art immédiat, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : art immédiat, poésie naturelle et de hasard |  Imprimer

Imprimer

02/05/2010

Encore la Sirène

Je viens de recevoir communication de l'apparition d'une projection lumineuse en forme de sirène sur le mur intérieur d'une maison dont j'ai déjà parlé en novembre 2008 sur ce blog. Si l'on veut se souvenir, devant cette maison, pousse un rosier de la variété de roses Mermaid (sirène en anglais). La mère de la jeune personne qui a photographié la dite projection lumineuse de ces derniers jours est décédée lorsque cette jeune fille avait douze ans. Elle prisait particulièrement la thématique de la sirène. C'est comme si elle envoyait depuis le pays d'où personne ne revient des signes d'affection, des clins d'oeil de l'au delà. Comme si une maison, saturée de son souvenir, était désormais hantée de fantômes aux doux aspects d'ondines.

12:48 Publié dans Art immédiat, Images cachées, images délirantes?, Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sirènes, hasard objectif, intersignes, poésie naturelle et de hasard |  Imprimer

Imprimer

01/05/2010

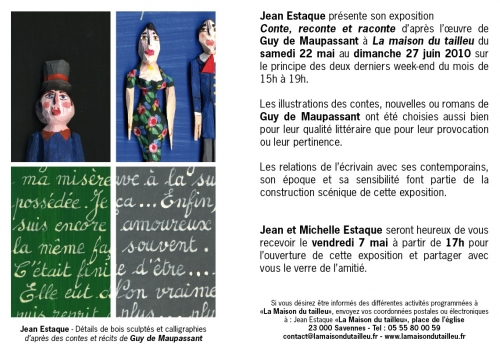

Jean Estaque dans sa Maison du Tailleu

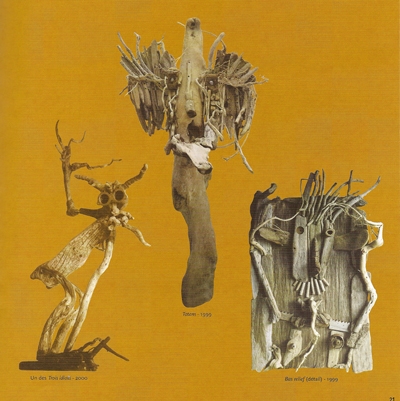

J'ai déjà mentionné l'existence de la Maison du Tailleu créée à Savennes dans la Creuse par le sculpteur Jean Estaque, créateur au moins aussi important (sinon plus à mon goût) qu'un Sanfourche à qui, dans les dîners en aparté, on le comparait à une époque. Il a décidé de présenter le travail de certains artistes qu'il trouve intéressants de montrer dans une maison qu'il consacre entièrement à des expositions, d'où cette "Maison du Tailleu" (Tailleur).

Il ne s'efface pas complètement derrière ces talents extérieurs et veut aussi montrer ses propres oeuvres, en l'occurrence ses étranges "reliquaires" consacrés aux livres de Guy de Maupassant, où il installe au centre de ses compositions des personnages taillés à sa façon naïviste qu'il place environnés d'un extrait littéraire tracé dans une calligraphie appliquée qui s'accorde parfaitement à l'ingénuité maîtrisée de ses personnages. Voici qu'une nouvelle exposition de ces oeuvres liées à Maupassant est organisée à Savennes. Comme une suite de l'exposition qui avait été montée naguère à Lyon (et que j'ai signalée en mars de l'année dernière).

14:42 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jean estaque, art singulier, maison du tailleu, maupassant |  Imprimer

Imprimer

30/04/2010

A la recherche de la Mare au Poivre

L'ami Ricordeau me signale un curieux parc de sculptures situé à Locqueltas, au nord de Vannes (tout près de cette dernière agglomération), que s'est employé à dresser sous le ciel, pendant vingt-trois ans (en secret semble-t-il, au moins dans un premier temps) un personnage plein d'humour et haut en couleurs appelé Alexis Le Breton. Des informations complémentaires peuvent se trouver sur la Toile, sur le site de Ouest-France et sur celui du Télégramme. Le créateur de ce parc où sont dispersées sur cinq hectares environ 200 sculptures sur bois et pierre parmi des arbres et autres essences rares (le parc est aussi un arboretum) est malheureusement disparu à l'automne dernier (à l'âge de 80 ans). C'est sa fille, Mme Marie-Thérèse Pasco, animatrice d'une association vouée au lieu et à la mémoire de son auteur, qui a repris le flambeau des visites du parc. Ces dernières peuvent se pratiquer le week-end selon ce qui en est dit sur le site indiqué ci-dessous et dans les articles déjà cités.

Alexis Le Breton paraît d'expression naïve et populaire, son inspiration est variée, empruntant à la fois aux références bibliques (Jacob sur un buffle) et à l'actualité récente (la jungle des FARC en Colombie). Original, il aimait à recevoir en tenue traditionnelle bretonne ses visiteurs. Il paraissait avoir un faible pour les jeux de mots aussi, son village de La Mare au Sel lui a sans doute donné l'idée d'appeler l'étang qui est au coeur de son parc originellement marécageux la Mare au Poivre (voici aussi ce qu'écrit Nathalie Jay, auteur de l'article du 30-04-10 sur Ouest-France que m'a signalé Remy Ricordeau: "Titres, rébus, épitaphes apposés aux sculptures peints sur des bouts de bois récupérés ou gravés dans de la pierre sont souvent humoristiques, parfois sulfureux, avec ici ou là quelques connotations sexuelles"). Peu d'images se trouvent sur internet pour montrer à quoi ressemble cet endroit. Celles que je mets ici sont empruntées aux sites ci-dessus nommés. Et en voici une dernière, trouvée à la fin de ma rédaction de cette note, jolie photo signée d'un monsieur Erwan, sur le site Bretagne.com.

Il paraissait avoir un faible pour les jeux de mots aussi, son village de La Mare au Sel lui a sans doute donné l'idée d'appeler l'étang qui est au coeur de son parc originellement marécageux la Mare au Poivre (voici aussi ce qu'écrit Nathalie Jay, auteur de l'article du 30-04-10 sur Ouest-France que m'a signalé Remy Ricordeau: "Titres, rébus, épitaphes apposés aux sculptures peints sur des bouts de bois récupérés ou gravés dans de la pierre sont souvent humoristiques, parfois sulfureux, avec ici ou là quelques connotations sexuelles"). Peu d'images se trouvent sur internet pour montrer à quoi ressemble cet endroit. Celles que je mets ici sont empruntées aux sites ci-dessus nommés. Et en voici une dernière, trouvée à la fin de ma rédaction de cette note, jolie photo signée d'un monsieur Erwan, sur le site Bretagne.com.

Donc, pour en apprendre davantage, chers lecteurs du Poi.Sub., comme disait l'autre, lâchez tout, et partez sur les routes....

La Mare au poivre, à Locqueltas, route de Bignan. Ouvert tous les samedis et dimanches de 14h à 18h. Tarif: 1 EUR (en août 2009). Renseignements au 02.97.45.94.10 ou sur http://www.landes-de-lanvaux.com/associations_locqueltas....

29/04/2010

Improvisation au Musée de la Création Franche

J'ai reçu l'information ci-dessous du musée de la Création Franche qui s'associe à la manifestation annuelle de "la Nuit des Musées". Faut répondre aux questions sinon vous êtes au piquet et en retenue. Mais trêve de plaisanterie, pourquoi pas? L'idée n'est pas mauvaise et les questions pas inintéressantes. Chacun peut y répondre dans son for intérieur, pas seulement la ligue d'improvisation invitée à tirer la première (on aimerait connaître les "dessins, peintures, sculptures" qui seront "placées sous ses regards"). Si les improvisateurs sont inspirés cette nuit-là, cela peut souffler fort du côté de Bègles le 15 mai.

"Une œuvre doit-elle faire sens commun ? Renferme-t-elle sa vérité ? Y-a-t-il une pertinence du regard ? Pour advenir, l'émotion est-elle assujettie au savoir ?

Esquisses de réponses avec la Licœur Compagnie, ligue d'improvisation.

La Création Franche vous invite à une soirée déambulatoire, le samedi 15 mai, dès 19h30 : trois intervenants évoqueront tour à tour ce que suggère la sélection de dessins, peintures et sculptures placée sous leur regard.

Verrez-vous ce qu'ils verront ?

(La soirée se poursuivra autour d'un verre)."

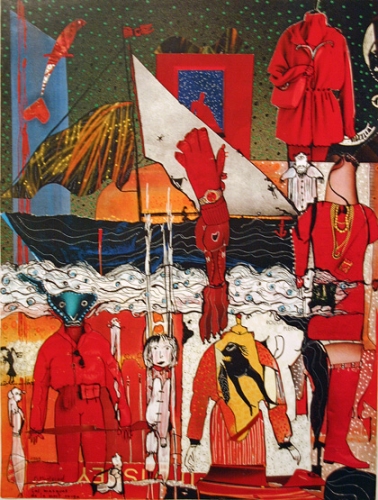

Joseph Sagués, (ancienne collection de Claude Massé), coll. FCABI, musée de la Création Franche

Musée de la Création Franche, 58, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33130 BEGLES. Tél. : 05 56 85 81 73

15:33 Publié dans Art singulier | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : musée de la création franche, licoeur, nuit des musées, art singulier |  Imprimer

Imprimer

27/04/2010

Dessin de feu

Dans cette immensité blanche, tapis de neige d'une bitte d'amarrage, attendait une figure de feu. Coulée de rouille faite femme. Ou petit enfant né du hasard, lutin songeur et renfermé, un peu hâbleur cependant, la bouche entrouverte sur une réflexion qui meurt au bord des lèvres. En contrebas, un autre individu est sur le point de naître. Très opaque, comme calciné, figure charbonnée, le torse à peine esquissé, tourné de trois-quart. Tous deux sortent fumées d'une lampe invisible, génies inaperçus sur la rive du bassin portuaire, guettant peut-être le navire qui les embarquera, futurs passagers clandestins.

16:53 Publié dans Poésie naturelle ou de hasard, paréidolies | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : poésie naturelle et de hasard, images doubles, paranoïa-critique, délire d'interprétation |  Imprimer

Imprimer

22/04/2010

Les cochons dans la boue

Je suis allé à Cherbourg où paraît-il il n'y a que deux saisons, l'hiver et le 15 août, et figurez-vous que pour moi le soleil fut de sortie. J'ai ramené plein de photos prises dans l'atelier du centre d'arts plastiques de La Passerelle qu'anime Romuald Reutimann (voir anciennes notes). Il y a là à n'en pas douter une certaine effervescence créatrice qui paraît rare en France. Je médite quelque texte plus long à ce sujet. Dans les limites de ce blog, et pour rester dans le sillage des impressions ressenties à chaud, je vous invite à prendre connaissance d'un petit texte d'interprétation automatique d'une des oeuvres vues à Cherbourg.

Ils processionnent, bien silencieux, bien cois. Moutons de Panurge prêts à se jeter dans les flots, mais de mort lente, comme dit la chanson. La queue dressée, en forme de goupillon ou de matraque, ou d'autre chose. Est-ce l'heure de la transhumance ? Horizontale alors, car il n'y a nulle trace d'alpage, de pente à gravir à l'horizon. Il n'y a pas d'horizon pour ce cortège figé, enfermé dans ses pensées, ou son absence de pensée. Le monde est une orange qui les entoure de toutes parts, ils flottent dans le vide, ronds jolis, colorés... Des choses sans nom traînent à terre, à côté d'eux, parmi eux.

Ils se ressemblent terriblement. Pourquoi « terriblement » ? Parce que certains pourraient les trouver monotones. Identiques, clonés. En réalité, s'ils paraissent bien bâtis sur un même modèle, ils ont leurs différences, de points, couleurs, taille. Il y a ceux qui sont clairs, et puis les plus sombres. Et encore ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre.

Ils font bloc cependant. Groupe soudé, car l'union fait peut-être la force, mur de rondouillards mutiques érigé pour on ne sait quel ennemi invisible sur cette feuille. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en dépit de leur apparence décorative, ils intriguent. Leur dessin va du côté d'un possible dessein, d'un mystère destiné à rester insoluble sans doute.

Ils sont simples, mais aussi ésotériques. Du grand art, en somme.

J'ai découvert le titre de ce dessin après l'avoir décrit : « Les cochons dans la boue ». Cochons jouets, mais où est la boue ? Dans leur âme sans doute, qu'il faudra alors laver. Il paraît que les cochons ne préfèrent pas la boue. Ce sont les hommes qui les y précipitent.

22:13 Publié dans Art immédiat, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art des handicapés mentaux, art immédiat, art singulier, la passerelle, romuald reutimann, cyrille a. |  Imprimer

Imprimer

17/04/2010

Qui va là?

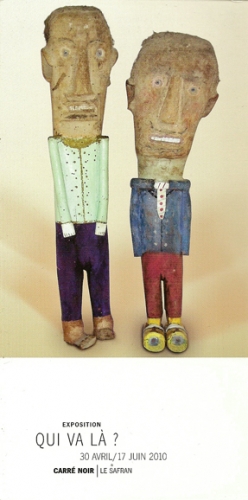

Laurent Jacquy, que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici, par rapport au jardin de Bohdan Litnianski dans l'Aisne, ou pour une carte postale détournée de sa composition (le monsieur paraît priser les images modifiées) me fait part d'une exposition qui s'annonce fort intéressante dans sa bonne ville d'Amiens, manifestation apparemment organisée par lui et quelques autres amis et intitulée Qui va là?

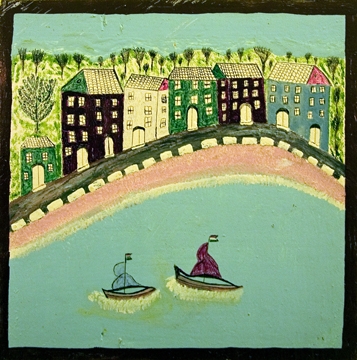

Il me donne l'information brute, les dates (du 30 avril au 17 juin), le lieu (Galerie Carré Noir, Le Safran, ce dernier étant un centre culturel), et me signale un lien vers un blog qui parait avoir été créé tout exprès pour l'exposition, au nom éponyme de cette dernière, Qui va là? Ce blog paraît servir de catalogue (faute de mieux?). On y trouve une "bonne partie" des 200 oeuvres exposées à la galerie Carré Noir. Ah, si, son info contient aussi une courte phrase de présentation: "Cette exposition regroupe autour des travaux de Laurent Jacquy et de Yann Paris des oeuvres d'anonymes ou d'artistes plus connus". Parmi les "artistes plus connus", sans doute veut-on parler d'un Jaber (aux oeuvres pour une fois bien choisies) ou d'une Ody Saban (un dessin inhabituel dans sa production), voire d'un Maurice Rapin (j'y reviens plus bas).

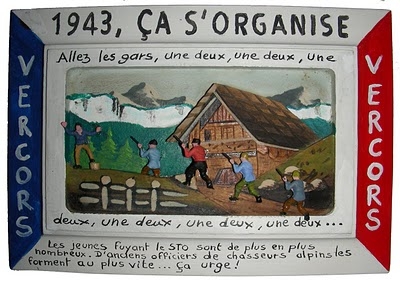

C'est à chacun de se faire une opinion à partir des images que l'on découvre sur ce blog (j'en reproduis quelques-unes ici même). D'emblée, l'ensemble me séduit et m'apporte une impression de nouveauté et de fraîcheur, un goût de la création autodidacte populaire se manifestant là, imprégnée d'humour et d'esprit aimablement critique. Il y a là des peintures de Laurent Jacquy, en position de référence au monde des ex-voto contemporains ou plus anciens (certains exemplaires de ceux-ci sont présentés du reste, dont des mexicains), à un goût de l'imagerie modeste décalée et en écho à une imagerie politique caricaturale ou humoristique aussi (voir sa série de peintures sur l'histoire de la résistance dans le massif du Vercors qui n'est pas sans rappeler les tableaux à histoire de Gérard Lattier, qui fut influencé par Clovis Trouille lui de son côté). Un dessin de Maurice Rapin, visible dans le blog qui fait le "pré-inventaire" de cette exposition, prend peut-être de ce point de vue valeur de référence et de filiation. Ce dernier (disparu en 2000), qui appartint un temps au mouvement surréaliste avec Mirabelle Dors (1913-1991), avant de s'en détacher pour des raisons d'ordre esthétique avant tout, semble-t-il, prisait une figuration critique pour laquelle avec sa compagne il anima un salon du même nom. Ce même Maurice Rapin fut aussi en relation avec Clovis Trouille, qui avec Alfred Courmes fait figure de grand ancêtre de toute cette nouvelle figuration décalée inspirée de l'art populaire.

Un dessin de Maurice Rapin, visible dans le blog qui fait le "pré-inventaire" de cette exposition, prend peut-être de ce point de vue valeur de référence et de filiation. Ce dernier (disparu en 2000), qui appartint un temps au mouvement surréaliste avec Mirabelle Dors (1913-1991), avant de s'en détacher pour des raisons d'ordre esthétique avant tout, semble-t-il, prisait une figuration critique pour laquelle avec sa compagne il anima un salon du même nom. Ce même Maurice Rapin fut aussi en relation avec Clovis Trouille, qui avec Alfred Courmes fait figure de grand ancêtre de toute cette nouvelle figuration décalée inspirée de l'art populaire.

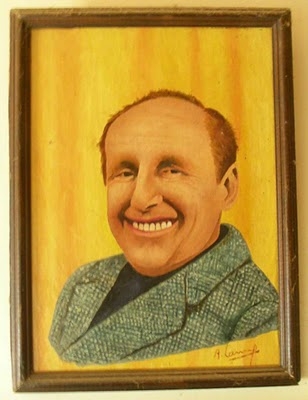

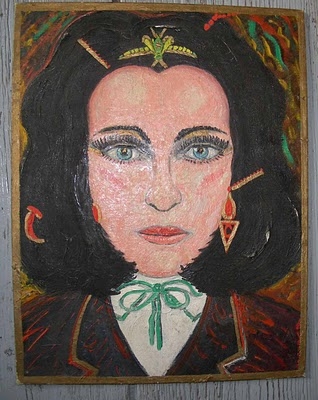

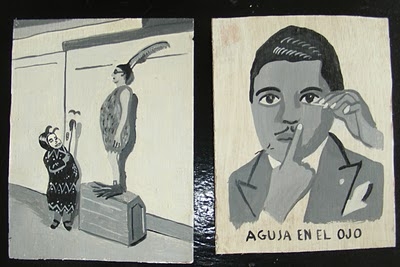

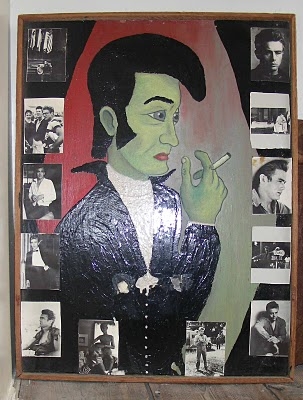

Les sculptures sur bois de Yann Paris, ou de Georges Paris également, sont aussi des oeuvres affichant une certaine naïveté de style, avec une posture déférente à l'égard de l'imagerie populaire contemporaine (le catch, les super-héros des séries de Marvel) qui ne déplairait pas aux animateurs du Musée international des Arts Modestes. J'apprécie également les peintures d'un certain Javier Mayoral, elles aussi dans l'esprit du démarquage d'une iconographie préexistante. On trouve également nombre de portraits de vedettes de la culture de masse (Nana Mouskouri, Bourvil, James Dean...) peints par des anonymes qui ne sont pas sans fasciner les organisateurs de cette expo par le mélange d'admiration et d'une problématique prise de distance vis-à-vis de leurs modèles qu'ils supposent aussi peut-être en creux.

On trouve également nombre de portraits de vedettes de la culture de masse (Nana Mouskouri, Bourvil, James Dean...) peints par des anonymes qui ne sont pas sans fasciner les organisateurs de cette expo par le mélange d'admiration et d'une problématique prise de distance vis-à-vis de leurs modèles qu'ils supposent aussi peut-être en creux. Ce goût de portraiturer ces "saints de rechange" dans la culture populaire contemporaine (on en trouve un grand nombre dans les jardins naïfs de bord de route) paraît ambivalent (mais peut-être n'est-ce qu'une vue de l'esprit?). Certaines déformations, des yeux un peu trop exorbités par exemple, ou des boîtes crâniennes bizarrement conformées, semblent trahir un inconscient désir de caricature, qu'un artiste plus délibérement frondeur choisira de pousser plus loin.

Ce goût de portraiturer ces "saints de rechange" dans la culture populaire contemporaine (on en trouve un grand nombre dans les jardins naïfs de bord de route) paraît ambivalent (mais peut-être n'est-ce qu'une vue de l'esprit?). Certaines déformations, des yeux un peu trop exorbités par exemple, ou des boîtes crâniennes bizarrement conformées, semblent trahir un inconscient désir de caricature, qu'un artiste plus délibérement frondeur choisira de pousser plus loin.

Qui va là? Exposition du 30 avril au 17 juin 2010, Le Safran, rue Georges Guynemer, 80000 Amiens. Tél 03 22 69 66 00.

14:35 Publié dans Art immédiat, Art moderne ou contemporain acceptable, Art naïf, Art populaire contemporain, Art populaire insolite, Art singulier | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : laurent jacquy le safran, art modeste, ex-voto contemporains, art immédiat, yann paris, javier mayoral, figuration décalée, art singulier |  Imprimer

Imprimer

14/04/2010

Fouré niouses

Cette note comporte une mise à jour

Petit rendez-vous sur les ondes à ne pas manquer si cela vous attire, vendredi soir à 22h30 dans l'émission Muzar de Radio-Libertaire, présentée par Nathalie Mc Grath, Jean-Christophe Belotti accompagné d'un sciapode sautillant, ainsi que de Roger Renaud et Alexandre Pierrepont, viendra faire une causerie autour du numéro 1 de sa revue L'Or aux 13 îles. Cela sera aussi l'occasion de parler de l'abbé Fouré et du dossier sur les bois sculptés inséré dans ce n°1 en compagnie de quelques rares documents sur l'ermitage et ses sculptures évanouies. Hélas, nous ne diffuserons aucun enregistrement de l'abbé, borborygmant à souhait parmi les embruns (sourd, il avait en outre, semble-t-il, quelques difficultés à s'exprimer oralement). Peut-être simplement sera-ce l'occasion de glisser quelques enregistrements de musique traditionnelle bretonne ou quelque ancienne complainte de marin (comme le guide du musée l'évoque à un détour de la visite, une oeuvre campant "un chanteur de complainte")? Contentons-nous pour le moment de cette grimace de l'abbé, qui semble bien une pitrerie destinée à amuser les bourgeois endimanchés qui l'entourent, à côté du "dernier des Rothéneuf" qui "protégeait sa femme" du monstre marin situé en contrebas, tout cela dans les rochers sculptés de la côte de Rothéneuf. On notera sur ce cliché l'état de fraîcheur des peintures qui recouvraient la statue de cette effigie confortablement barbue.

Pour revenir à la revue belottienne, il faut ajouter quelques nouvelles librairies parisiennes à la liste déjà signalée, toutes situées dans le Ve ardt. Elle est désormais également disponible à l'Arbre à lettres, 2 rue Edouard Quenu. Aux Autodidactes, 53 rue du Cardinal Lemoine, à la Galerie La Sorbonne, 52 rue des Ecoles. Et chez Compagnie, 58 rue des Ecoles. On espère pouvoir incessamment la voir déposée en Bretagne, où, me dit-on, quelques amateurs particulièrement bien documentés auraient autre chose à révéler sur le fameux abbé. Lyon, Marseille et Bordeaux l'auraient également en vente dans quelques bonnes adresses. Enfin on la trouve depuis peu à Clermont-Ferrand et à Murat, grâce à l'homme de Recoins, revue amie concoctée par Emmanuel Boussuge, adresses: Bouqui'Disk, rue des petits gras à Clermont, et Aux Belles Pages à Murat (mon rêve enfin réalisé: être distribué dans le Cantal!).

Il faut signaler qu'un documentaire existe sur l'abbé Fouré, de Frédéric Daudier et Olivier Gouix, intitulé "L'Homme de granit, le sculpteur des rochers de Rothéneuf" (co-production Arcanae-TV Breizh-DRC Films). Il dure 52 min et date de 2002.

Enfin, signalons un article de Mme Virginie David paru dans Le Pays Malouin du 8 avril dernier qui permet aux lecteurs de la région de St-Malo d'apprendre l'existence de notre revue et de son dossier sur Fouré. Grâces lui soient rendues...

00:11 Publié dans Art Brut, Art immédiat, Environnements populaires spontanés | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : abbé fouré, ermite de rothéneuf, rochers sculptés de rothéneuf, art brut, environnements spontanés, l'or aux 13 îles |  Imprimer

Imprimer

11/04/2010

Graffiti de printemps